L'agglomeration Oranaise Jeux D'acteurs Et

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring

Integration of Multi Criteria Analysis ICAASE'2014 Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Integration of Multi Criteria Analysis Methods to a Spatio Temporal Decision Support System for Epidemiological Monitoring Farah Amina Zemri Djamila Hamdadou LIO Laboratory LIO Laboratory BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria BP 1524 EL M’ Naouer, Oran University, Algeria [email protected] [email protected] Abstract – The present study aims to integrate Multi Criteria Analysis Methods (MCAM) to a decision support system based on SOLAP technology, modeled and implemented in other work. The current research evaluates on the one part the benefits of SOLAP in detection and location of epidemics outbreaks and discovers on another part the advantages of multi criteria analysis methods in the assessment of health risk threatening the populations in the presence of the risk (presence of infectious cases) and the vulnerability of the population (density, socio-economic level, Habitat Type, climate...) all that, in one coherent and transparent integrated decision-making platform. We seek to provide further explanation of the real factors responsible for the spread of epidemics and its emergence or reemergence. In the end, our study will lead to the automatic generation of a risk map which gives a classification of epidemics outbreaks to facilitate intervention in order of priority. Keywords – Multi criteria Analysis Decision Support (MCAM), Spatial Data Mining (SDM), Spatial on Line Analysis Processing (SOLAP), Data warehouse (DW), Epidemiological Surveillance (SE). devoted to the PROMETHEE method tool used for the development of multi criteria decision 1. INTRODUCTION support system suggested. A real case study which is a first validation step of our proposed Epidemic prevention is a public health concern. -

Liste Des Societe D'expertise Et Experts Agrees Par L'uar "Oran"

01, Lot Said HAMDINE, Bir Mourad Rais, - Alger - BP 226 CP 16033, ALGER. Tél. : (213) (0) 21 54 74 96 & 98 Fax : (213) (0) 21 54 69 22 Site Web : www.uar.dz - e-mail : [email protected] Association régie par l’ordonnance 95/07 du 25/01/1995 modifiée et complétée. LISTE DES SOCIETE D'EXPERTISE ET EXPERTS AGREES PAR L'UAR "ORAN" Adresse Professionnelle Spécialité Date N° Nom et Prénom Tel. Mobile Fax E-Mail d'inscription EXAL S.P.A. Expertise Algérie 100, Rue de Tripoli, Hussein 1 03/02/1999 Dey, Alger EXACT Société Algérienne Automobile 2 d`Expertise et de Contrôle 15/02/1999 Technique Automobile Cabinet d`Expertise Rue Bahi Amar 23, Villa N° 21, Bâtiment (041) 33 88 42 (041) 33 88 42 cexim bourbia@voilà.fr 3 16/05/2002 Immobilière et Foncière CEXIM Es-Sénia, Oran Eurl GEXAS Cité El Emir, Rue Ben Kiki, Bt N° Risques Industriels / Facultés 4 2, 3ème étage, Porte N° 5, 20/05/2013 & 07/06/2015 Maitimes / Corps de Oran Navires Sarl E.C.M.C.T 09, Rue du 1er Mai, Béthioua, Corps de 5 02/01/2006 Oran Navires SARL SELMAN INTERNATIONAL 23, Cité du 20 Août 1955, Corps de (041) 39 74 23 (041) 39 74 23 6 04/04/1999 Canastel, Oran Navires SECURITAL 05, Rue Alexander Nobel, Corps de (041) 45 41 46 (041) 45 41 46 Navires 7 20/07/1999 Risques Oran industriels Sarl B.A.S.T Bureau Assistance N° 203 Quai de Safi, Relais Corps de (041) 39 62 32 (041) 39 62 32 8 10/11/2002 et Service de Transports Routier Port d`Oran, Oran Navires Sarl AFAQ KNOW-HOW Route de Canastel N° 14, Cité Facultés (041) 43 10 71 (041) 42 83 76 9 15/02/1999 Khemisti, Bir El Djir, Oran maritimes (041) 43 12 63 Adresse Professionnelle Spécialité Date N° Nom et Prénom Tel. -

LEGRAND « NON Au 19 Mars »

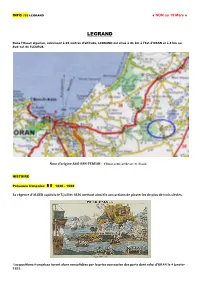

INFO 753 LEGRAND « NON au 19 Mars » LEGRAND Dans l’Ouest algérien, culminant à 96 mètres d’altitude, LEGRAND est situé à 21 km à l’Est d’ORAN et à 4 km au Sud-est de FLEURUS. Nom d’origine ASSI-BEN-FEREAH - Climat semi-aride sec et chaud. HISTOIRE Présence française 1830 - 1962 La régence d’ALGER capitula le 5 juillet 1830 mettant ainsi fin aux actions de pirateries de plus de trois siècles. Les positions françaises furent alors consolidées par la prise successive des ports dont celui d’ORAN le 4 janvier 1831. Charles DAMREMONT (1793/1837 Constantine) Amable PELISSIER (1794/1864) Louis Juchault LAMORCIERE (1806/1865) C'est dans une ville en grande partie détruite, à la suite du violent tremblement de terre (1790) qu'a connu la ville, peuplée de 2 750 âmes, qu'entrent les Français à ORAN, commandés par le comte Denys de Damrémont. Les événements militaires qui s'étaient succédé sans interruption depuis 1831, n'avaient pas permis de s'occuper sérieusement de colonisation. Ce ne fut guère qu'à la fin de l'année 1845 que, grâce à l'activité et à l'énergie déployées par le général BUGEAUD, aidé des généraux LAMORICIERE et CAVAIGNAC, et du colonel PELISSIER, la province d'Oran se trouva à peu près pacifiée. ABD-EL-KADER ben Muhieddine (1808/1883) Thomas BUGEAUD (1784/1849) Cependant, dès 1841, le général BUGEAUD avait pris l'initiative de la colonisation, et des fermes militaires avaient été créées à MISSERGHIN par les spahis, au camp du Figuier par le 1er bataillon d'infanterie légère, à LA-SENIA par le 56e de ligne. -

041.33.57.43 Fax : 041.33.56.96 - 041.33.57.76 Site Internet : Email : [email protected]

10 04.12.2016 Tél. : 041.33.23.81 - 041.33.57.43 Fax : 041.33.56.96 - 041.33.57.76 Site Internet : www.lrforan.org Email : [email protected] COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE SÉANCE DU 29 DECEMBRE 2016 Président : Mr. MOKHEFI Samir Secrétaire : Mr. SEDJERARI Kadda Membre Présent : Mr. MADANI Ahmed ******** Ordre du jour ******** 1. Courrier 2. Audience 3. Traitement des affaires ******************************************************************************************************************* ARTICLE 134 SENIORS AMENDES Les amendes infligées à un club doivent être réglées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification. Passé le délai de trente (30) jours et après une dernière mise en demeure pour paiement sous huitaine, la ligue défalquera un (01) point par mois de retard à l’équipe seniors du club fautif. Si le club n’a pas apuré le paiement de ses amendes avant la fin du championnat en cours, son engagement pour la saison sportive suivante demeure lié au règlement de ses dettes envers la ou les ligues concernées. 1 -Trente mille dinars (30000 DA) d’amende au club GS Sidi Khaled REGLEMENTS et transmet le dossier à la COC. ET QUALIFICATIONS AFFAIRE N° 041 : CRB EL AMRIA – GS SIDI KHALED (U15) I - RECTIFICATIF DU 26.11.2016 ICS TLEMCEN – ARB SABRA (U17) Partie non jouée DU 12.11.2016 -Vu les pièces versées au dossier Lire : AFFAIRE N° 038 au lieu N° 037 Le reste sans changement -Vu la feuille de match où l’arbitre signale le non déroulement de la rencontre suite à l’absence de l’équipe GS Sidi Khaled II - TRAITEMENT -

La Fragmentation De L'espace Urbain D'oran (Algérie). Mécanismes, Acteurs Et Aménagement Urbain

Insaniyat n°5, mai-août 1998 La fragmentation de l'espace urbain d'Oran (Algérie). Mécanismes, acteurs et aménagement urbain Abed BENDJELID * Introduction La fragmentation de l'espace bâti, phénomène apparemment commun à toutes les métropoles de la planète, concerne désormais les grandes villes algériennes. De fait, cette recherche tente d'évaluer l'ampleur des nouveaux noyaux habités, nés tant dans la légalité que dans l'illégalité, au sein du territoire métropolitain d'Oran. Sont-ils alors, les produits des politiques urbaines successives menées en Algérie depuis 1962 ? Et, dans ce cas, quels ont été les rôles joués par les acteurs centraux et locaux, et par les habitants eux-mêmes dans la dynamique de ces espaces fragmentés ? Après cette série de questions, quelques interventions prioritaires seront préconisées en vue à la fois, d'atténuer les différenciations spatiales existantes et de favoriser l'intégration des multiples fragments habités dans la vie métropolitaine. * Géographe, Université d'Oran - Membre du Centre d'études et de recherches sur l'urbanisation du Monde Arabe, URBAMA- UMR 6592 du CNRS, Université de Tours / (France). 61 Insaniyat n°5, mai-août 1998 Carte 1 : La distribution des nouveaux sites résidentiels dans la proche banlieue d'Oran (en 1987) 62 Insaniyat n°5, mai-août 1998 I- Ampleur et démesure de l'éclatement du bâti aggloméré au sein du territoire métropolitain oranais a- L'extension imposante des nouveaux sites d'habitat aggloméré dans la proche banlieue d'Oran Sans compter les greffes de tissus urbains absorbées par les localités précoloniales (Kristel) et coloniales (Bir el-Djir, Sidi-Chami, El-Kerma, Es-Sénia...) de la banlieue oranaise, nous avons pu identifier une douzaine d'agglomérations secondaires créées depuis l'indépendance au sein du territoire métropolitain (carte 1) ; toutes sont localisées dans la proche banlieue et ce, dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du centre d'Oran. -

Liste Des Pharmacies Privees

LISTE DES PHARMACIES PRIVEES NOM PRENOM NOM_JFILLE ADR_PROFESSIONNELLE NUM_TEL COMMUNE ABASSI AMINA ABASSI Lotissement El hayette Lot n° 17 Es Sénia ABDELILAH LEILA KHADIDJA ABDELILAH 72 Bd EMIR Khaled Hai Mahieddine Oran ABDELMALEK FEWZIA ZONE USTO Ct DES PYRAMIDE 150 Logts Bloc N°06 RDC Bir El Djir ABDELOUAHAD DJILALI 19 RUE M'KAIDECHE CHERIF KOUIDER Boutlélis ABDRRAHIMI FOUZIA 85 AV EMIR KHALED (041)-34-36-19 Oran ABID HANA EL MEZOUAD cOOP iMMOB 19 jUIN N) 15 lOCAL N) 05 Es Sénia ABIDA SOUMIA ABIDA Hai Bouamama N° 55 Ilot B RDC Oran ABIDELAH MOHAMED lOT N) 33 lOTISSEMENT 73 St Remy Sidi Chami ABLA DAOUD Route de Sidi Benyebka n° 91 Hassi Mefsoukh ACHACHI NABIL Rue Akid Lotfi n° 03 0661-17-60-85 Es Sénia ACHACHI DALILA Hai Akid Abbes Route Nationale 189 B Ain El Turck ADDA DJELLOUL MOHAMED Hai Essabah Ct 338 Logts Bt L 04 n° 02 Sidi Chami ADDI FAIZA ADDI 19 Hai Salem Ilot n° 02 Tafraoui ADNANE AMINE 87 RUE BOUDJEMAA ABDELLAH ECKMUL (041)-36-64-61 Oran AGRED HADJER SAMIHA AGRED Hai El Yasmine Résidence El Nour 18 Bt D1 Local n° 02 et 04 Bir El Djir AINANA NADIA AINANA 83 Chemin de Wilaya Ct 192 Logts Ilot C Bloc 17 n° 67 Es Sénia AINOUCHE MALIK Ct yaghmourassen Hai Ain El Beida Bt B/19 N° 02 Oran AISSANI ZOHRA LAABID 09 ROUTE CANASTEL HAI KHEMISTI Bir El Djir AIT ALLAOUA SALEM Hai Cheikh Bouamama Ilot H5 Lotissement 188 Lots Lot n° 35 Ilot G Oran AIT TAYEB MAHFOUD ISHAK MOUNIR 06 Rue Khiat Bensalem Local n° 02 Hai Chouhadas Oran AKOUN FATIMA ZOHRA TAHRI HAI MAHEDDINE RUE MON SENIEUR KANTAL ANGIF RUE LIEGE N°12 Oran ALABDULRAHMEN SOUMIA -

Des Gestes Simples Pour Se Prémunir La Cour D'appel D'oran Condamne

La Cour d'appel d'Oran condamne deux ex-magistrats à deux ans de prison ferme pour corruption P. 8-9 175 nouveaux cas, 110 guérisons L'L'EchoEcho d'Orand'Oran et 4 décès Respecter les valeurs de notre société, défendre notre pays, servir nos compatriotes Quotidien national d'information Coronavirus ces dernières 24 heures Vingtième année - Numéro 6146 - Samedi 26 Septembre 2020 - Prix 20 DA P. 1 1 Logements sociaux de la formule dite à points UN IMPORTANT QUOTA SERA CONSACRÉ AUX DEMANDEURS P. 3 ORAN Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati a déclaré «Les établissement pénitentiaires équipés de milieux ouverts pour mieux intégrer les détenus» P. 2 SIDI BEN YEBKA Ça commence à chauffer entre le conseil syndical et la commune P. 3 AIN EL TÜRCK Une panne d’électricité fait grincer des dents P. 3 AÏN TÉMOUCHENT Après une baisse du nombre de cas Un hôpital seulement pour accueillir les malades du Covid-19 P. 4 SAÏDA Des kits solaires au profit de 10 familles de la commune de Aïn Soltane P. 4 AÏN DEFLA Le théâtre régional de Khémis Miliana réceptionné «avant la fin de l’année» P. 4 Se laver les mains au savon liquide Observer une distance de En cas de fièvre ou avec une solution sécurité d’un métre dans les forte, de toux Coronavirus hydroalcoolique. files d’attente. séche contactez le Porter masque ou Des gestes simples Se couvrir la bouche et le nez en cas de toux bavette et des gants ou d’éternuement avec le pli du coude 3030 lors de vos sorties ou un mouchoir en papier à usage unique. -

Etude De L'évolution Spatio-Temporelle De L'agglomération Du Littoral Oranais Par Utilisation De La Télédétection Et De

Cadernos de Geografia nº 39 - 2019 Coimbra, FLUC - pp. 17-27 Etude de l’évolution spatio-temporelle de l’agglomération du littoral Oranais par utilisation de la télédétection et des SIG Evolution study of spatial-temporal urban area of coastal Oran using remote sensing and GIS Smahi Zakaria Université d’Oran2, Département de Géographie et de l’Aménagement du Territoire, BP 1524 EL MNAOUER, Oran, Algérie [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2131-7667 Remaoun Khadidja Université d’Oran2, Département de Géographie et de l’Aménagement du Territoire, BP 1524 EL MNAOUER, Oran, Algérie [email protected] ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9002-6129 Résumé: Cette présente étude a pour objectif de cartographier la croissance spatiale du groupement urbain d’Oran et des agglomérations du littoral ouest oranais par utilisation de l’approche photo interprétation et des SIG afin de mesurer la dynamique spatiale des espaces bâtis ainsi que leurs surfaces et localisations. Pour cela, deux images spatiales ont été utilisées issues des satellites LANDSAT datant respectivement de 1987 et 2016 ainsi des cartes topographiques de 1987. Les résultats obtenues sont discutés et comparés à l’étude de l’évolution démo- graphique sur les quatre derniers recensements de RGHP (Recensement général de la population et de l’habitat). Les résultats ont montré que le phénomène de la saturation des principales villes du littoral ouest oranais (Oran, Ain El Turck) a été accompagné d’un coté de la croissance démographique importante, et d’un autre côté de la réalisation des nouvelles zones d’habitat urbain planifié intense. -

Gestion De La Ressource En Eau Du Système

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’HYDRAULIQUE -ARBAOUI Abdellah- DEPARTEMENT D’HYDRAULIQUE URBAINE MEMOIRE DE MASTER Pour l’obtention du diplôme de Master en Hydraulique Option: ALIMENTATION EN EAU POTABLE THEME : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU DU SYSTEME HYDRAULIQUE MAO - MACTA Présenté Par : BOUGHAZI Safaa Devant les membres du jury Nom et Prénoms Grade Qualité Mr RASSOUL Abdelaziz M.C.A Président Mr KAHLERRAS Djillali M.C.B Examinateur Mme AMMOUR Fadhila M.A.A Examinateur Mme SALHI Chahrazed M.A.A Examinateur Mr SALAH Boualem Professeur Promoteur Session Juin – 2018 REMERCIEMENTS Nous remercions tout d’abord, Dieu de nous avoir donné la puissance, la volonté et le courage pour établir ce modeste travail de recherche. Un hommage appuyé revient notre famille : parents, frères et sœurs pour leur soutien moral et matériel. Ces quelques lignes ne vont jamais exprimer à la juste valeur notre reconnaissance à l’égard de notre encadreur Mr SALAH Boualem, pour sa disponibilité, son professionnalisme et surtout, pour son savoir faire, générosité et l’ensemble de ses cours qui nous ont fait arriver à ce stade de réflexion. Toute gratitude à nos professeurs et enseignants qui nous ont guidés au cours de notre formation pour leurs soutiens, encouragements, et surtout pour l’effort qu’ils ont fournis pour notre bien être intellectuelle. Nos respects aux membres de jury qui nous feront l'honneur d'apprécier ce travail. Nous tenons également, à remercier tous le personnel de la SEOR pour leurs conseils et orientation et spécialement Mr KERROUM Youcef , Mr ABED Ilyes qui nous ont énormément aidé à trouver les touches exactes grâce auxquels plusieurs anomalies ont étaient corrigées d’où notre vision et l’application de travail est devenu plus facile. -

Le Village De VALMY Devenu EL KERMA À L'indépendance

INFO 526 VALMY « Non au 19 mars » VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 1/ Le village de VALMY devenu EL KERMA à l’indépendance Village de l’Ouest algérien situé à 12 km au Sud-est d’ORAN « Le Figuier » en arabe El-Kerma. HISTOIRE LE FIGUIER (lieu qui n’avait pas de nom avant l’arrivée des soldats Français) était un endroit désertique au Sud d’ORAN. La vaste plaine constitue le prolongement de la grande SEBKHA d’ORAN (lac salé), entre les hauteurs du MURDJADJO et les monts de TESSALA. Cet espace aride est totalement abandonné aux errances des nomades. Malgré 584 années d’’occupation, la colonisation romaine, moins marquée en Oranie qu’ailleurs en Afrique du Nord, n’a laissé sur ce site aucun témoignage de sa présence. Les Romains se contentèrent d’utiliser la route du littoral tracée par HADRIEN vers 150. Cette route frontière (le limes) est jalonnée de postes fortifiés et de bornes militaires. Par la suite, en ce lieu précis, l’occupation Arabe (865 ans) puis Turque (315 ans), n’apporte pas plus de sédentarité. Les Arabes Sans jamais avoir connu de population sédentaire ce territoire appartenait à deux tribus arabes : Les DOUAÏRS et les ZMELAS. L’opinion la plus généralement répandue sur l’origine des premières familles, prétend qu’elles seraient venues du Maroc pour constituer le noyau Maghzen d’ORAN, au commencement du 18ème siècle (1707) à la suite du sultan marocain, MOULAY ISMAËL (dynastie des Alaouites), venu tenter la prise d’ORAN, alors sous domination espagnole. -

Médecins Généralistes

LISTE DES MEDECINS GENERALISTES PRIVES NOM PRENOM NOM_JFILLE ADR_PROFESSIONNELLE NUM_TEL COMMUNE TALEB NOUREDDINE RUE HABIB AKEB LES PYRNENEES HAI EL MACTAA Oran BENALI AHMED Hai Bouamama Rocher Ilot 53 F Oran SAAD YAHIA Ct HENRI SAVIGNON BT A1 N° 02 Oran TAHRAOUI KADOUR 7 RUE MURAT MIRAMAR Oran TOURABI MOHEMED FAIZE 01 RUE MOUPAS ST EUGENE Oran BENSMAINE SIDI MOHAMED 10 RUE ABDELHAMID HAMMOU (041)-34-37-56 Oran BOUTALEB CHAMYL Ct DES OLIVIERS BT E6 N° 263 HAI EL OTHMANIA (041)-34-86-55 Oran YAHIA ZOUBIR BELKACEM 10 RUE PIERRE TABAROT (041)-39-52-61 Oran YAGOUBI DALILA ZEGRAR 46 RUE HAMOU MOKHTAR ST EUGENE Oran SAROUB FATIHA MEFTAT 50 RUE DES CARRIERS EL KMUHL Oran SEKKAL DJELLOUL 10 BD STALINGRAD SIDI EL HOUARI (041)-39-88-99 Oran AISSAOUI ABDERRAHMEN 08 rue smail mohamed Oran AMEUR MOHAMED 77 RUE LARBI BEN M HIDI HAI EL EMIR Oran ARAOUI TAYEB CT LES FALAISES BT -B- N° 501 GAMBETTA (041)-35-87-43 Oran ADNANE HACEN BT B 11 LES AMNDIERS Oran BERKOK AISSA CT DAR EL BEIDA N° G/2 1 er ETAGE N°04 Oran BELANI MOHAMED BT E 1 HAI SEDDIKIA USTO Oran BENMESSAOUD MUSTAPHA 52 Angle Bd Cheikh Abdelkader el Hamri Oran BENOSMANE BENALI 40 RUE DES AURES EX RUE DE LA BASTILLE Oran BOUHAMIDA HOUARI N° 6 CT LES ARENES HAI MAHIEDDINE Oran SOUADJI HEBRI HAI SAADA BT 02 N° 221 CT PROTIN Oran REKIK BENAMEUR HAI IBN SINA BT -A1- N° 113 VICTOR HUGO (041)-46-62-22 Oran RACHEDI SAAD 03 PLACE DJOUDI DIFALLAL MEDIONI Oran SAADI CHAABANE 05 BIS RUE HO CHI NINH (041)-33-44-67 Oran SAADAOUI KADOUR CT YAGHMOURASSEN BT 13 CAGE C N° 02 MARAVAL (041)-35-46-92 Oran STAMBOULI -

4627-4632 E-ISSN:2581-6063 (Online), ISSN:0972-5210

Plant Archives Volume 20 No.2, 2020 pp. 4627-4632 e-ISSN:2581-6063 (online), ISSN:0972-5210 MINERAL BALANCE OF AN INVASIVE ALGA CAULERPA RACEMOSA VAR. CYLINDRACEA ON THE COAST WEST OF ALGERIA Ghellai Malika 1*, Bachir Bouiadjra Benabdallah1, Bachir Bouiadjra Mohammed El Amine2, Sahih Faouzia2 and Mahmoudi Kenza2 1*Laboratory of Science and Technic of animal Production (LSTPA), University of Mostaganem (UMAB), Algeria. 2University Center of Relizane, Algeria. Abstract Our study was based on the demonstration of the water contents, of Chlorophylls a, Chlorophyll b, and Carotenoids, and of the mineral elements Na+, K+, Mg2+, Ca2+, in the thalli of the invasive alga Caulerpa racemosa var cylindracea harvested in eight stations located on the west coast of Algeria positioned on the Wilaya of AIN TEMOUCHANT; Sbiaat, the wilaya of ORAN; Bousfer, Kristel, Arzew, Mers el hadjadj, and the wilaya of MOSTAGANEM; Stidia, Salamander and Grove. The results obtained indicate a high water content for our thalli and high pigments contents compared for the stations studied, and significant contents in nutrients Na, Mg for the thalli from the different study sites marking a lack of element K by Na ratio by studying the Na / K ratio and a Ca level which is within the norms, which leads us to conclude that our species is rich in essential elements for its well being. Key word s: Caulerpa racemosa Var cylindracea, mineral elements, Chlorophyll a, Chlorophyll b, Carotenoids, Algeria. Introduction looking at the spread of this invasive species on the Algae are unicellular or multicellular eukaryotic Algerian coast. Our study is based on the identification organisms (Pereira & Neto 2015), presenting a great of the content of chlorophylls a, b and carotenoids, and a 2+ 2+ + diversity (Stengel & Connan 2015), according to their study on the content of mineral elements Mg , Ca , K , + size, they can be divided into microalgae and macroalgae, and Na which are necessary for the food and the well which also include green, brown and red algae according being of this species.