Inti Numéro 91-92

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Pacific Coast and the Casual Labor Economy, 1919-1933

© Copyright 2015 Alexander James Morrow i Laboring for the Day: The Pacific Coast and the Casual Labor Economy, 1919-1933 Alexander James Morrow A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2015 Reading Committee: James N. Gregory, Chair Moon-Ho Jung Ileana Rodriguez Silva Program Authorized to Offer Degree: Department of History ii University of Washington Abstract Laboring for the Day: The Pacific Coast and the Casual Labor Economy, 1919-1933 Alexander James Morrow Chair of the Supervisory Committee: Professor James Gregory Department of History This dissertation explores the economic and cultural (re)definition of labor and laborers. It traces the growing reliance upon contingent work as the foundation for industrial capitalism along the Pacific Coast; the shaping of urban space according to the demands of workers and capital; the formation of a working class subject through the discourse and social practices of both laborers and intellectuals; and workers’ struggles to improve their circumstances in the face of coercive and onerous conditions. Woven together, these strands reveal the consequences of a regional economy built upon contingent and migratory forms of labor. This workforce was hardly new to the American West, but the Pacific Coast’s reliance upon contingent labor reached its apogee after World War I, drawing hundreds of thousands of young men through far flung circuits of migration that stretched across the Pacific and into Latin America, transforming its largest urban centers and working class demography in the process. The presence of this substantial workforce (itinerant, unattached, and racially heterogeneous) was out step with the expectations of the modern American worker (stable, married, and white), and became the warrant for social investigators, employers, the state, and other workers to sharpen the lines of solidarity and exclusion. -

Inti Numéro 69-70 (Primavera-Otoño 2009)

Inti: Revista de literatura hispánica Volume 1 Number 69 Article 33 2009 Inti Numéro 69-70 (Primavera-Otoño 2009) Follow this and additional works at: https://digitalcommons.providence.edu/inti Citas recomendadas (Primavera-Otoño 2009) "Inti Numéro 69-70 (Primavera-Otoño 2009)," Inti: Revista de literatura hispánica: No. 69, Article 33. Available at: https://digitalcommons.providence.edu/inti/vol1/iss69/33 This Complete Issue is brought to you for free and open access by DigitalCommons@Providence. It has been accepted for inclusion in Inti: Revista de literatura hispánica by an authorized editor of DigitalCommons@Providence. For more information, please contact [email protected]. Revísta de Literatura Hispánica CHILE EN SU LITERATURA (1973-2008) ¡Quo Vadis Homo Tertii Millennii? 2000 Mario Toral N Ú MEROS 69-70 PRIMAVERA - OTOÑO 2009 NORMAS EDITORIALES INTI aspira a recoger los resultados de la investigación académica reciente en todas las áreas críticas de las letras españolas e hispanoamericanas. También desea ser una vía de expresión para el quehacer creativo de la hora presente del mundo hispánico. Dos principios de la revista que determinan la selección del material a publicar son la calidad intrínseca de los trabajos y la variedad del espectro metodológico y teórico representado en los enfoques. Como INTI depende totalmente de suscripciones sólo se publicarán los trabajos de colaboradores que sean suscriptores en el momento en que sometan su artículo a consideración. No se devolverán trabajos no solicitados. Los números misceláneos se publican dos veces al año (primavera y otoño). Los volúmenes especiales se publican una vez al año. Los trabajos deben ser enviados como archivo electrónico a: [email protected] o por correo. -

CU Electric Revenue Is on the Rise

MONDAY 161th YEAR • No. 87 AUGUST 10, 2015 CLEVELAND, TN 18 PAGES • 50¢ WWII medic Juanita Carlson remembers helping survivors of Bataan Death March By JOYANNA LOVE was 20 years old and living in is going in the Army,’” Carlson training in March 1945. The Banner Senior Staff Writer California at the time. said. medical side of things focused on “In that day and age. I had to Carlson’s brother had already meeting patients’ needs and The world remembers August have my parents’ permission. My joined and was serving in the administering medication. 1945 as the end of World War II mother signed my papers, my 101st Airborne. Carlson said She was stationed at and Japan’s surrender. dad refused,” Carlson said. “In many of the boys she had gone to Letterman General hospital in For Cleveland resident Juanita that day and age, women, until school with were serving in the San Francisco. Carlson, the memories are per- they were 21, had to have their military. “When the guys were returned sonal. parents’ permission to do any- “I just thought that I might be from the Bataan Death March, I She enlisted in the U.S. Army thing.” of some use,” Carlson said. helped take them off the battle- Women’s Army Corps in 1945, Her father was a veteran and She was trained as a medic at ship — I think it was the battle- JUANITA CARLSON, left, recounts memories of serving during while battles were still raging in had been wounded in World War I. the Fort Oglethorpe, Ga., med- World War II as a U.S. -

Cuentas Abandonadas. Período Enero

Página 1 RNC 1-01-13679-2 PUBLICACIÓN CUENTAS INACTIVAS Y/O ABANDONADAS DURANTE EL PERÍODO DE ENERO – JUNIO 2015 De conformidad con lo requerido en el literal C del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y ratificado en el Reglamento de Cuentas Inactivas aprobado mediante la 2da. Resolución de fecha 16 de agosto del 2007, les informamos que los saldos de las cuentas que se indican a continuación, de no cambiar su estatus dentro de los próximos 6 meses, dichas cuentas serán transferidas al Banco Central. Esta información también puede ser consultada en nuestra página web: www.bhdleon.com.do Les exhortamos a pasar por nuestras oficinas a fin de realizar las gestiones de lugar para cambiar la condición de inactividad de su (s) cuenta(s). SUCURSALES TIPO CUENTA NUMERO DE CUENTA ALVAREZ MEJIA, ANTONIA Cuenta Corriente 05320110019 SUCURSAL HERMANAS MIRABAL ANGOMAS, JOSE F. Cuenta de ahorro en moneda nacional 05972400027 ADAMES GARCIA, DAMARIS BESAIDA Cuenta de ahorro en moneda nacional 04787340020 BATISTA DIAZ, ELSA MARIA Cuenta Corriente 03040350011 BUSTAMANTE VIVANCO, MIGUEL A Cuenta Corriente 06433080015 BAUTISTA BAUTISTA, LEONCIO Cuenta de ahorro en moneda nacional 05703080024 CASTILLO, JHOANNY Cuenta Corriente 01831960015 BELTRAN HERNANDEZ, SILVERIO Cuenta de ahorro en moneda nacional 06176160029 CORONA HERNANDEZ, AMBAR NOEMI Cuenta de ahorro en moneda nacional 06247350029 BENITEZ IZQUIERDO, CARMEN Cuenta de ahorro en moneda nacional 02672450040 CORONA RODRIGUEZ, EPIFANIO DE JESUS Cuenta Corriente 06208160018 BERIGUETE BERIGUETE, -

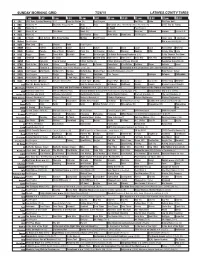

Sunday Morning Grid 7/26/15 Latimes.Com/Tv Times

SUNDAY MORNING GRID 7/26/15 LATIMES.COM/TV TIMES 7 am 7:30 8 am 8:30 9 am 9:30 10 am 10:30 11 am 11:30 12 pm 12:30 2 CBS CBS News Sunday Morning (N) Å Face the Nation (N) Paid Program Golf Res. Faldo PGA Tour Golf 4 NBC News (N) Å Meet the Press (N) Å News Paid Volleyball 2015 FIVB World Grand Prix, Final. (N) 2015 Tour de France 5 CW News (N) Å News (N) Å In Touch Paid Program 7 ABC News (N) Å This Week News (N) News (N) News Å Outback Explore Eye on L.A. 9 KCAL News (N) Joel Osteen Hour Mike Webb Woodlands Paid Program 11 FOX In Touch Joel Osteen Fox News Sunday Midday Paid Program I Love Lucy I Love Lucy 13 MyNet Paid Program Rio ››› (2011) (G) 18 KSCI Man Land Paid Church Faith Paid Program 22 KWHY Cosas Contac Jesucristo Local Local Gebel Local Local Local Local RescueBot Transfor. 24 KVCR Painting Dowdle Joy of Paint Wyland’s Paint This Oil Painting Kitchen Mexican Cooking BBQ Simply Ming Lidia 28 KCET Raggs Space Travel-Kids Biz Kid$ News Asia Insight Ed Slott’s Retirement Roadmap (TVG) Celtic Thunder The Show 30 ION Jeremiah Youssef In Touch Bucket-Dino Bucket-Dino Doki (TVY7) Doki (TVY7) Dive, Olly Dive, Olly Cinderella Man ››› 34 KMEX Paid Conexión Tras la Verdad Fútbol Central (N) Fútbol Mexicano Primera División República Deportiva (N) 40 KTBN Walk in the Win Walk Prince Carpenter Hour of In Touch PowerPoint It Is Written Pathway Super Kelinda Jesse 46 KFTR Paid Fórmula 1 Fórmula 1 Gran Premio Hungria 2015. -

![Recinto San Francisco De Macoris, [GRADO] 24 De Noviembre](https://docslib.b-cdn.net/cover/5977/recinto-san-francisco-de-macoris-grado-24-de-noviembre-1575977.webp)

Recinto San Francisco De Macoris, [GRADO] 24 De Noviembre

1 Impreso en Editora Universitaria, UASD Ciudad Universitaria, Sto. Dgo., R. D. Admistrador Editora Efraín Marte Diagramado por Kendia Tineo Corregido por Yéside Zarzuela Féliz Francisco Valdez Fotografias Graduarte Noviembre, 2012 Presentación M e complace poner en manos del lector el libro de graduandos correspondiente a la investidura ordinaria del 24 de noviembre de 2012, mediante la cual egresan de nuestra Academia 529 nuevos profesionales. El contenido de este documento es una relación completa del talento humano especializado que la Universidad Autónoma de Santo Domingo pone a dispo- sición de la sociedad dominicana para su desarrollo. Esta investidura es resultado de muchos factores que se han unido para que los egresados alcanzaran sus metas. Entre esos factores hay que destacar a la Universidad, que los ha guiado en su tránsito hacia esas metas y contribuyó a financiar sus estudios, a las familias, que les sirvieron de compañía, apoyo y estímulo. Las personas cuyos nombres figuran en este catálogo han echado raíces en esta institución académica y salen de sus aulas sin desprenderse totalmente de nuestra Alma Máter, la cual siempre será su casa, por lo que mantendrá abiertos programas de educación permanente de especialidad, maestría y doctorado en diversas áreas. Exhorto a los graduandos de esta promoción a que honren a su Institución, actuando siempre con honestidad y vocación de servicio desde las posiciones en que los ubique la sociedad, pues cada uno de ustedes es representante de la más antigua Universidad del Nuevo Mundo. -

The List: All Primetime Series on Television Calendar Year 2015

The List: All Primetime Series on Television Calendar Year 2015 Source: Nielsen, Live+7 data provided by FX Networks Research. 12/29/14-12/27/15. Original telecasts only. Excludes repeats, specials, movies, news, sports, programs with only one telecast, and Spanish language nets. Cable: Mon-Sun, 8-11P. Broadcast: Mon-Sat, 8-11P; Sun 7-11P. "<<" denotes below Nielsen minimum reporting standards based on P2+ Total U.S. Rating to the tenth (0.0). Important to Note: This list utilizes the TV Guide listing service to denote original telecasts (and exclude repeats and specials), and also line-items original series by the internal coding/titling provided to Nielsen by each network. Thus, if a network creates different "line items" to denote different seasons or different day/time periods of the same series within the calendar year, both entries are listed separately. The following provides examples of separate line items that we counted as one show: %(7 V%HLQJ0DU\-DQH%(,1*0$5<-$1(6DQG%(,1*0$5<-$1(6 1%& V7KH9RLFH92,&(DQG92,&(78( 1%& V7KH&DUPLFKDHO6KRZ&$50,&+$(/6+2:3DQG&$50,&+$(/6+2: Again, this is a function of how each network chooses to manage their schedule. Hence, we reference this as a list as opposed to a ranker. Based on our estimated manual count, the number of unique series are: 2015³1,415 primetime series (1,524 line items listed in the file). 2014³1,517 primetime series (1,729 line items). The List: All Primetime Series on Television Calendar Year 2015 Source: Nielsen, Live+7 data provided by FX Networks Research. -

P32 Layout 1 4/4/16 8:47 PM Page 1

p32_Layout 1 4/4/16 8:47 PM Page 1 TUESDAY, APRIL 5, 2016 TV PROGRAMS 14:30 Dialogue 12:38 Mythbusters 01:25 David Rocco’s Dolce India 16:30 The Bernie Mac Show 15:00 News Update 13:23 Through The Wormhole 01:50 Tales From The Bush Larder 17:00 Late Night With Seth Meyers 15:15 China 24 With Morgan Freeman 02:15 Eat Street 18:00 Mad Love 16:00 News Update 14:10 Eco-Tech 02:40 Eat Street 18:30 Living With Fran 16:15 Global Business 14:57 Da Vinci’s Machines 03:05 Lyndey Milan - Taste Of 19:00 Modern Family 01:10 Restoration 17:00 News Update 15:44 Space Pioneer Australia 19:30 I Hate My Teenage 03:05 Road House 17:15 World InSight 16:31 Building The Biggest 03:30 Lyndey Milan - Taste Of Daughter 05:00 The Beautiful Country 18:00 Asia Today 17:18 Eco-Tech Australia 20:00 The Tonight Show Starring 07:00 Lords Of Dogtown 18:30 Culture Express 18:05 Mythbusters 03:55 A Marriage Of Flavours Jimmy Fallon 08:40 The Beast Of Hollow 19:00 News Update 18:50 Food Factory 04:20 Baking Good, Baking Bad 21:00 Hot In Cleveland Mountain 19:30 The Heat 19:15 Food Factory 04:45 Baking Good, Baking Bad 21:30 The Nightly Show With Larry 10:00 Saved! 20:00 Africa Live 19:40 Space Pioneer 05:10 Eat Street 11:30 Race For The Yankee 21:00 Global Business 20:25 Through The Wormhole 05:35 Eat Street Zephyr 21:30 Dialogue With Morgan Freeman 06:00 Ariana’s Persian Kitchen 13:20 The Magnificent Seven 22:00 News Update 21:15 Eco-Tech 06:25 Ariana’s Persian Kitchen 15:25 The Beautiful Country 22:15 China 24 22:00 Food Factory 06:50 David Rocco’s Dolce India 00:00 Bates -

Antologia De La Poesia Cosmica Chilena

ANTOLOGIA DE LA POESIA COSMICA CHILENA por Fredo Arias de la Canal Frente de Afirmación Hispanista, A. C. México 2004 ANTOLOGIA DE LA POESIA COSMICA CHILENA por Fredo Arias de la Canal Frente de Afirmación Hispanista, A. C. México 2004 Portada: Pablo Neruda (1904-73). Fotografía tomada de Pablo Neruda. Isla Negra por Luis Poirot de la Torre. (Edición Fundación Neruda. Marzo 1986). Frente de Afirmación Hispanista, A. C. Castillo del Morro 114 11930, México D. F. E-mail: [email protected] EL DESCUBRIMIENTO DEL PROTOIDIOMA Nietzsche (1844-1900), en el capítulo 4: Del alma de los artistas y escritores de su libro Humano, demasiado humano, dijo: El arte es peligroso para el artista. Cuando el arte domina violentamente a un individuo, lo conduce a las concepciones de las edades [remotas] en que el arte floreció más poderosa- mente, causándole una regresión [en la memoria]. (...) Los poetas son los aliviadores de la vida, pues al tratar de mejorar la vida de los hombres, se alejan del presente fatigoso o bien pintan el presente de colores a la luz que proyectan al pasado. Pueden lograr esto porque son ellos a su vez criaturas reminiscentes que son como puentes hacia edades y concep- ciones arcaicas: religiones y culturas muertas o moribundas. Está claro que el protoidioma estaba integrado a estas culturas arcaicas, y también lo es que los poetas tienen acceso a esta proto- memoria. José Ortega y Gasset (1883-1955), en Ensayo de estética a manera de prólogo (1914) de su libro La deshumanización del arte (1925), criticó analíticamente el poemario El pasajero de José Moreno Villa en torno a la metáfora de un ciprés-llama y concluyó lo siguiente: El yo de cada poeta es un nuevo diccionario, un nuevo idioma al través del cual llegan a nosotros objetos, como el ciprés-llama , de quien no teníamos noticia. -

VVP 2018 (Ordenanza Municipal N° 23-2015/MDV)

CONTRIBUYENTES INCORPORADOS AL RÉGIMEN DEL VECINO VENTANILLENSE PUNTUAL - VVP 2018 (Ordenanza Municipal N° 23-2015/MDV) ITEM CODIGO NOMBRE CONTRIBUYENTE Tipo Doc. Nro. Doc. 00001 151661 ABAD ASUNCION MERCEDES DNI 08722929 00002 55147 ABAD BENITES EUGENIO DNI 03881708 00003 26557 ABAD BERMEO DONATILA DNI 25431326 00004 104634 ABAD CURAY VIOLETA DNI 25459116 00005 187908 ABAD DAHUA JUANA IRIS DNI 42721252 00006 96746 ABAD ESPINOZA CARLOS EDUARDO DNI 42583003 00007 46953 ABAD JIMENEZ ROLANDEZ DNI 03133423 00008 63570 ABAD JIMENEZ ROLANDEZ DNI 42678796 00009 162224 ABAD JULCA YANE DNI 10158489 00010 63548 ABAD RIVERA DE MADRID ROSA DORINDA E HIJOS DNI 08841322 00011 21131 ABAD TORRES ELEOCADIA DNI 25685433 00012 173522 ABANTO ABANTO JOSE CARLOS DNI 08046377 00013 66887 ABANTO ABANTO JOSE REYNERIO DNI 09242806 00014 27 ABANTO HORNA CARMELO DNI 25686177 00015 28 ABANTO HORNA SEGUNDO DNI 06457059 00016 81585 ABANTO LEON LUIS ALBERTO DNI 19248891 00017 64330 ABANTO SANCHEZ GEREMIAS DNI 25559874 00018 96822 ABANTO TORIBIO JOSE ANTONIO / DEYSI ELIZABETH PEREDA IBAÑEZ DNI 10207422 00019 143923 ABANTO URBINA YANER DNI 42997247 00020 38 ABARCA GONZALES MARY DNI 04255897 00021 165382 ABARCA PEREZ RAYMUNDO DNI 41254869 00022 78495 ABEL MATEOS CAMERO DNI 25850877 00023 135673 ABILES AGUILAR ESTEBAN DNI 25648718 00024 80709 ABREGU ESPINOZA JOSE LUIS DNI 25702202 00025 48 ABREGU PIÑARES MELVA JANETH DNI 09756884 00026 54 ABURTO GUANILO VICTOR CONSTANTINO DNI 25582325 00027 161422 ACERO PAYE BRIGITTE NOEMI DNI 43492168 00028 86903 ACEVEDO HUERTA ROOMEL -

EN CORTO Se Volverá a Casar Mark-Paul Gosselaar, Quien Fuera Estrella Ado- Lescente De La Serie “Saved by the Bell”, Se Casará Por Segunda Vez, Informó People

10/08/2011 20:30 Cuerpo E Pagina 1 Cyan Magenta Amarillo Negro E JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2011 Editores: FABIOLA GURROLA Y RICARDO PEREDA [email protected] TELEVISIÓN Verónica Castro, Lucía Méndez y Angélica María son algunas de las intérpretes de melodramas mexicanos más queridas y reconocidas. EL SIGLO DE DURANGO Verónica Durango Castro. México es desde hace muchos años un Su nombre real es Verónica Judith país productor de telenovelas y por lo Sainz Castro. Después de mismo, ha logrado consolidar a las ac- participar en fotonovelas, trices y actores que participan en ellas. películas y un programa de El sitio español 20minutos.es, ha televisión, inició en las telenovelas publicado una lista de actrices, las cua- en 1969, con un pequeño papel en les fueron elegidas por el público como Yo no creo en los hombres. Su sus favoritas. No es de extrañarse que belleza la llevó a participar en al muchas de ellas hayan participado en menos 30 programas de las novelas más famosas transmitidas televisión. También apareció en en nuestro país. telenovelas de Argentina e Italia. Las actrices mencionadas van des- Podemos recordarla por novelas de las que obtuvieron mayor populari- como: Los ricos también lloran, El dad en los años 60, hasta las más famo- derecho de nacer, Rosa salvaje, sas de nuestros días. Descubre a 10 de Mi pequeña Soledad, Valentina, estas celebridades que cautivaron a Pueblo chico infierno grande, México tras su aparición en la panta- entre otras. lla chica. Lucía Méndez Inició su carrera en las telenovelas gracias a una oportunidad que le dio el productor Ernesto Alonso en 1972, para participar en Muchacha italiana viene a casarse. -

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 4‐01‐50625‐4 “Año Del Fomento De La Vivienda" NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENE AL MES DE Febrero‐2016

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 4‐01‐50625‐4 “Año del Fomento de la Vivienda" NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENE AL MES DE febrero‐2016 Puesto Puesto Salario ABDIEL FERRERAS ROSADO Cajero(a) A 29,211.00 ABEL ARECHE GARCIA Abogado(a) Local B 40,246.00 ABEL CEDEÑO MOSQUEA Tec Vehículos Motor 34,774.00 ABEL SIGFREDO CUEVAS SANCHEZ Chofer 18,871.00 ADA ESTHER DIAZ ALMANZAR Auditor(a) Interno A 50,247.00 ADA NILKA GERONIMO LORA Oficial Ctrl Contrib A 38,101.00 ADALBERTO MERCEDES REYES Auditor(a) Externo B 70,049.00 ADALGISA DEL ROSARIO Tasador(a) 40,764.00 ADALGISA MARIA DURAN ABREU Liquidador(a) Cajero(a) B 27,992.00 ADALGISA MARIA HIDALGO PEÑA Técnico Digitalizador 20,410.00 ADDERLIN VASQUEZ BAUTISTA Auxiliar de Correspondencia 20,410.00 ADDERLY VINCENT MONTERO PEREZ Digitador(a) 21,167.00 ADER RAMON LUNA VASQUEZ Analista Créditos y Comp B 55,304.00 ADIS YSABEL NUÑEZ RODRIGUEZ Encargado(a) Unidad A 73,260.00 ADRIAN DE AZA CARPIO Administrador(a) Local C 133,046.00 ADRIAN EUSEBIO MARTE CRUZ Notificador(a) 26,750.00 ADRIANA BRITO PEREZ Analista 50,277.00 ADRIANA ISABEL TERRERO CANELA Recepcionista 20,410.00 ADRIANO DE JESUS SANTANA DE OLEO Auditor(a) Externo C 51,556.00 ADRIANO GUZMAN SEPULVEDA Oficial Ctrl Contrib A 42,333.00 AGUSTIN TAVAREZ GONZALEZ Mensajero(a) Interno (a) 16,039.00 AGUSTIN VARGAS FABIAN Oficial Ctrl Contrib B 38,101.00 AGUSTINA DEL RIO RODRIGUEZ Supervisor(a) Archivo B 30,239.00 Página 1 of 118 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS 4‐01‐50625‐4 “Año del Fomento de la Vivienda" NOMINA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENE