Ain El Hammam

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Demandespharmaciensarretau2

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI-OUZOU DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION LISTE DES DEMANDES DES PHARMACIENS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU ARRETEE AU 28/02/2019 Commune N° Nom Prénom Lieu exact Date demandée la commune d'Ain El Hammam 1 NAIT BELKACEM Dehbia A.E.H arret abi youcef cote CEM amar ait chikh 12/16/2012 2 KACED Belkacem A.E.H Taourirt Menguelet 11/4/2015 3 AIT SI SLIMANE sofiane A.E.H Ain El hammam 8/21/2016 4 IKEROUIENE Dihia A.E.H à coté de l'arrêt des fourgons d'Iferhounene 9/22/2016 5 AHMED ALI Houria A.E.H Ain El hammam 9/27/2016 6 NAIT BELAID Dihia A.E.H Ain El hammam centre 12/6/2016 7 BEN ZERROUK Meriem A.E.H Route d'ait yahia 12/12/2017 8 ALILOUCHE Saida A.E.H taourirt amrane a coté polyclinique 12/18/2017 9 TAMAZIRT Boussad A.E.H ville AEH, à proximité de l'arret d'ait Yahia 1/11/2018 10 OUKACI Lynda A.E.H Village taourirte Amrane 8/14/2018 11 MESSAOUR Mustapha A.E.H Vge agouni nteslent en face du nouveau hopital 2/12/2019 la commune d'Aghribs 1 CHAREF KHODJA Djamila Aghribs Agouni Oucharki 11/11/2014 2 OURZIK Ouarda Aghribs Agouni Oucharki 4/28/2015 3 OUIDIR Nouara Aghribs Agouni Oucharki 8/30/2015 4 GUIZEF Mohammed Aghribs Agouni Oucharki 11/12/2015 5 DJEBRA Louiza Aghribs Agouni Oucharki 2/22/2017 la commune d'Ain Zaouia 1 MAZARI Sofiane Ain Zaouia Ain Zaouia 2/4/2016 2 TAKILT Hassina Ain Zaouia Ain Zaouia 5/2/2018 la commune d'Ait Aissa Mimoun 1 DEIFOUS BENASSIL Yamina Ait Aissa Mimoun Lekhali (daloute) 12/13/2016 2 SELLAM Yamna Ait Aissa Mimoun village akaoudj 3/2/2017 3 GHAROUT -

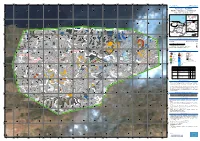

Delineation - Overview Map 01

580000 590000 600000 610000 620000 630000 640000 650000 660000 670000 680000 3°50'0"E 3°55'0"E 4°0'0"E 4°5'0"E 4°10'0"E 4°15'0"E 4°20'0"E 4°25'0"E 4°30'0"E 4°35'0"E 4°40'0"E 4°45'0"E 4°50'0"E 4°55'0"E 5°0'0"E GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR533 Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01TIZIOUZOU, v2 N " 0 ' 0 ° 7 Tizi Ouzou - ALGERIA 3 N " 0 ' 0 Wildfire - Situation as of 12/08/2021 ° 7 3 Delineation - Overview map 01 Mediterran ean 0 0 0 0 Sea 0 0 0 0 9 9 0 0 4 4 Portugal Spain Mediterran ean Sea Italy N " NORTH 0 ^ ' ATLANTIC 5 Boum erdès OCEAN Algiers 5 ° 01 SkikTudnaisia 6 (! 3 Tizi Tizi MJoijreoclco N Béjaïa " Ouzou 0 ' 02 5 Ouzou 5 ° 6 Libya 3 Algeria Constantine Mauritania Azeffou n Mila ! Beni Bouira Ksila ! Bordj Bou Sétif Mali Niger L I ɣ Oum el e O T z a Arréridj ḥ u e i e ṣ d r d a a r Bouaghi 0 Iflissen 0 0 Afir Azzefoun 0 0 0 0 0 Msila 8 8 Batna 40 0 Mizrana Tigzirt Ait-Chaffaa 0 4 4 km N Djelfa " 0 ' 0 Khenchela 5 ° 6 3 N " d ue 0 t ' O e k ي ي 0 a S د ب 5 ا و ° Carto g rap hic In fo rmatio n أ 6 3 Beni K'Sila Aghrib Full color A1, 200 dpi resolution Akerrou 1:160000 Boudjima Toudja Zekri Timizart 0 2.5 5 10 Bejaia km Taourga Makouda B M a Grid: WGS 1984 UTM Zone 31N map coordinate system r a r a Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system 0 h 0 0 b g 0 ± e 0 g o e 0 0 a a u 0 N 7 e r i d Azazga 7 ag r u " 0 r 0 r b 0 a a o e To udja ' 4 4 B i B a Ait a ! 5 id Freha 4 S Z ! ° Sidi Naamane au e Aissa 6 e 3 d' n e d Freha Leg en d N a Mimoun " am Ouaguenoun 0 ' n a Crisis Inform ation Placenam es Transportation 5 -

20000 630000 640000 650000 660000 670000 680000

580000 590000 600000 610000 620000 630000 640000 650000 660000 670000 680000 0 3°50'0"E 3°55'0"E 4°0'0"E 4°5'0"E 4°10'0"E 4°15'0"E 4°20'0"E 4°25'0"E 4°30'0"E 4°35'0"E 4°40'0"E 4°45'0"E 4°50'0"E 4°55'0"E 5°0'0"E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR533 1 1 4 4 Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01TIZIOUZOU, v1 N " 0 Tizi Ouzou - ALGERIA ' 0 ° 7 3 N W ildfire - Situation as of 11/08/2021 " 0 ' 0 ° 7 3 First Estimate Product Mediterran ean Sea 0 0 0 0 0 0 0 0 Balear ic 9 9 Portugal Sea Tyrrhen ian Sea 0 0 Spain Medi terran ean Sea Italy 4 4 Algiers ^ Albo ran Sea NORTH ATLA NTIC Tunis ia Boum erdès OCE AN N Gu lf o f Ga bè s " Sk ik da 0 01 ' ! 5 Tizi ( Morocc o 5 Jijel ° Tizi 6 Ouzou Béjaïa 3 02 N Ouzou " Algeria 0 Libya ' 5 5 ° 6 Constantine 3 Mila Azeffoun Bouira Mauritania ! Beni Sétif Bordj Bou Mali Ksila Niger ! Arréridj Oum el L I e ɣ O T Bouaghi z ḥ a u e i ṣ d e r d a a r 0 Iflissen 0 0 Azzefoun 0 Afir Msila 40 0 0 Batna 0 0 km 8 8 Djelfa 0 Mizrana Ait-Chaffaa 0 4 4 N Khenchela Tigzirt " 0 ' 0 5 ° 6 3 N " 0 ' Carto g rap hic In fo rmatio n 0 5 ° 6 3 و أ ا Beni K'Sila د Full color A1, 200 dpi resolution ب ي 1:160000 ي t e k Aghrib a S Akerrou d e Boudjima Toudja u O 0 3.25 6.5 13 Zekri Timizart km Makouda Bejaia Taourga Grid: WGS 1984 UTM Zone 31N map coordinate system B M a Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system r a r ± a 0 Sidi Naamane h 0 0 e b g 0 0 g o e 0 0 a a 0 r i u N 7 e r u d Azazga 7 ag a Ait " 0 r 0 r o b 0 a e Toudja ' 4 B a 4 B i Aissa a ! 5 id Z Freha 4 Leg en d S ! ° au e Mimoun 6 -

Liste Communes Dairas De La Wilaya De TIZI-OUZOU

Liste Communes dairas de la wilaya de TIZI-OUZOU Wilaya Code dairas Dairas Code communes Communes TIZI-OUZOU 1502 AIN EL HAMMAM 1531 ABI-YOUCEF TIZI-OUZOU 1502 AIN EL HAMMAM 1502 AIN-EL-HAMMAM TIZI-OUZOU 1502 AIN EL HAMMAM 1527 AIT-YAHIA TIZI-OUZOU 1502 AIN EL HAMMAM 1503 AKBIL TIZI-OUZOU 1518 AZAZGA 1518 AZAZGA TIZI-OUZOU 1518 AZAZGA 1504 FREHA TIZI-OUZOU 1518 AZAZGA 1541 IFIGHA TIZI-OUZOU 1518 AZAZGA 1520 YAKOURENE TIZI-OUZOU 1518 AZAZGA 1523 ZEKRI TIZI-OUZOU 1537 AZEFFOUN 1553 AGHRIBS TIZI-OUZOU 1537 AZEFFOUN 1513 AIT-CHAFAA TIZI-OUZOU 1537 AZEFFOUN 1544 AKERROU TIZI-OUZOU 1537 AZEFFOUN 1537 AZEFFOUN TIZI-OUZOU 1532 BENI DOUALA 1528 AIT-MAHMOUD TIZI-OUZOU 1532 BENI DOUALA 1516 BENI ZMENZER TIZI-OUZOU 1532 BENI DOUALA 1515 BENI-AISSI TIZI-OUZOU 1532 BENI DOUALA 1532 BENI-DOUALA TIZI-OUZOU 1552 BENNI YENNI 1552 BENI-YENNI TIZI-OUZOU 1552 BENNI YENNI 1560 IBOUDRARENE TIZI-OUZOU 1552 BENNI YENNI 1545 YATAFENE TIZI-OUZOU 1540 BOGHNI 1566 ASSI-YOUCEF TIZI-OUZOU 1540 BOGHNI 1540 BOGHNI TIZI-OUZOU 1540 BOGHNI 1512 BOUNOUH TIZI-OUZOU 1540 BOGHNI 1506 MECHTRAS TIZI-OUZOU 1534 BOUZEGUENE 1546 BENI-ZIKKI TIZI-OUZOU 1534 BOUZEGUENE 1534 BOUZEGUENE TIZI-OUZOU 1534 BOUZEGUENE 1549 IDJEUR TIZI-OUZOU 1534 BOUZEGUENE 1519 ILLOULA OUMALOU TIZI-OUZOU 1547 DRAA BEN KHEDDA 1547 DRAA-BEN-KHEDDA TIZI-OUZOU 1547 DRAA BEN KHEDDA 1559 SIDI NAMANE TIZI-OUZOU 1547 DRAA BEN KHEDDA 1564 TADMAIT TIZI-OUZOU 1547 DRAA BEN KHEDDA 1543 TIRMITINE TIZI-OUZOU 1510 DRAA EL MIZAN 1525 AIN-ZAOUIA TIZI-OUZOU 1510 DRAA EL MIZAN 1556 AIT YAHIA MOUSSA TIZI-OUZOU 1510 DRAA EL MIZAN -

GET.44.03.06.Sahar Der.OK

Geo-Eco-Trop., 2020, 44, 3 : 427-442 Etude des grands feux de forêts en Algérie : Cas de la wilaya de Tizi Ouzou Study of large forest fires in Algeria : Case of the province of Tizi Ouzou Ouahiba SAHAR1*, Hayet HAMEL1 & Rachid MEDDOUR1 Abstract : Each year, Algeria experiences a significant number of forest fires, an average of 1,500 fires that cover 35,000 ha annually. However the number of large fires (≥100 ha ) increases from year to year. Some provinces experience a periodicity of these catastrophic fires which generate significant losses in human and material means. Among them, the province of Tizi Ouzou which over 32 years (1986-2017), experienced 145 large fires (or 2.59% of the total) which covered 47,942 ha (48.45% of the total). Catastrophic fires (≥ 500 ha) represent 0.43% (24 fires) but they covered 23,372 ha, or 23.72% of the total. In terms of time, the results show that the month with the highest number of fires and the largest area burned is August. In spatial terms, the dairas most affected are that of Azeffoun (12,500 ha) and Azazga (12,000 ha). These large fires most often pass through the national forests forming maquis. It is the latter gaining momentum by the influence of several factors including climatic conditions, lack of human and material staff, lack of supervision and prevention strategy which makes the active fight more difficult and less effective. Key words : Spatiotemporal analysis, fire assessment, large fires, Tizi Ouzou, Algeria. Résumé : Chaque année, l’Algérie connaît un nombre important des incendies de forêt soit une moyenne de 1.500 feux qui parcourent annuellement 35.000 ha. -

Garde Pharmaceutique

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION CALENDRIER DE GARDES : 1ier TRIMESTRE 2017 OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES D’AÏN-EL-HAMMAM ET IFERHOUNENE OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES WEEK ENDS JOURS FERIES Ph. AÏT-HAMMOU Dehbia, Ain-El-Hammam Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef Ph. CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 03/02/2017 01/01/2017 10/03/2017 Ph. IHADDADENE Saliha Iferhounène Agence ENDIMED -Ain –El -Hammam Ph. AÏT EL HOCINE Nadia A.E.H- Akouir Route de l’hôpital Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia 06/01/2017 Ph. AZEGUAGH Djedjiga Illiten 10/02/2017 Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE 17/03/2017 Ph. CHERIFI Zoheir Abi-Youcef Ph. MEKADEM Hamou -route de l’hôpital AKAR Agence ENDIMED Iferhounène 13/01/2017 Ph. AIT HOCINE Horia, cne Abi Youcef 17/02/2017 Ph.CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 24/03/2017 Ph MANSOUR Madjid, Imessouhal Ph.AIT BACHIR FARID , Ain El Hammam 20/01/2017 Ph. IHADDADENE Saliha –IFERHOUNENE 24/02/2017 Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef 31/03/2017 AGENCE ENDIMED –Ait Yahia Ph. OUNNOUGHENE Fodil, Ain-El-Hammam Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE Ph. CHERIFI Zoheir, Abi Youcef 27/01/2017 Ph. AZEGUAGH Djedjiga- Illiten 03/03/2017 Ph. HAMROUN Mourad -Akbil Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia Important - Horaires de garde, Vendredi et jours fériés:de huit (08.00) heures à dix neuf ( 19.00) heures. - L’affichage des officines de garde est obligatoire. - Les autres officines non concernées par la garde doivent demeurer fermées pendant ces horaires. -

Liste Des Demandes Des Pharmaciens De La Wilaya De Tizi Ouzou

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE TIZI-OUZOU DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION LISTE DES DEMANDES DES PHARMACIENS DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU N° Nom Prénom Commune demandée Lieu exact Date: M/J/AN la commune d'Ain el Hammam 1 NAIT BELKACEM Dehbia A.E.H arret abi youcef cote CEM amar ait chikh 12/16/2012 2 KACED Belkacem A.E.H Taourirt Menguelet 11/4/2015 3 AIT SI SLIMANE sofiane A.E.H Ain El hammam 8/21/2016 4 IKEROUIENE Dihia A.E.H à coté de l'arrêt des fourgons d'Iferhounene 9/22/2016 5 AHMED ALI Houria A.E.H Ain El hammam 9/27/2016 6 NAIT BELAID Dihia A.E.H Ain El hammam centre 12/6/2016 7 BEN ZERROUK Meriem A.E.H Route d'ait yahia 12/12/2017 8 ALILOUCHE Saida A.E.H taourirt amrane a coté polyclinique 12/18/2017 9 MESSAOUR Mustapha A.E.H Route de taourirt amrane 12/18/2017 10 TAMAZIRT Boussad A.E.H ville AEH, à proximité de l'arret d'ait Yahia 1/11/2018 la commune d'Aghribs 1 CHAREF KHODJA Djamila Aghribs Agouni Oucharki 11/11/2014 2 OURZIK Ouarda Aghribs Agouni Oucharki 4/28/2015 3 OUIDIR Nouara Aghribs Agouni Oucharki 8/30/2015 4 GUIZEF Mohammed Aghribs Agouni Oucharki 11/12/2015 5 DJEBRA Louiza Aghribs Agouni Oucharki 2/22/2017 la commune d'Agouni Gueghrane 1 ZERROUAK Mohammed Agouni Gueghrane Agouni Gueghrane 8/16/2016 la commune d'Ain Zaouia 1 MAZARI Sofiane Ain Zaouia Ain Zaouia 2/4/2016 la commune d'Ait Aissa Mimoun 1 DEIFOUS BENASSIL Yamina Ait Aissa Mimoun Lekhali (daloute) 12/13/2016 2 SELLAM Yamna Ait Aissa Mimoun village akaoudj 3/2/2017 3 BENAMIRA Fatiha Ait Aissa Mimoun Vgre Ighil Bouchene -

Republique Algerienne Democratique Et Populaire Direction De La Sante Et De La Population

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION CALENDRIER DE GARDES : 4ème TRIMESTRE 2016 OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES D’AÏN-EL-HAMMAM ET IFERHOUNENE OFFICINES ET AGENCES PHARMACEUTIQUES WEEK ENDS JOURS FERIES Ph.AIT BACHIR FARID , Ain El Hammam 28/10/2016 Ph. IHADDADENE Saliha –IFERHOUNENE 25/11/2016 1e Moharem Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef 23/12/2016 AGENCE ENDIMED –Ait Yahia Ph. OUNNOUGHENE Fodil, Ain-El-Hammam Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE 07/10/2016 Ph. CHERIFI Zoheir, Abi Youcef 02/12/2016 01/11/2016 Ph. AZEGUAGH Djedjiga- Illiten 30/12/2016 Ph. HAMROUN Mourad -Akbil Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia Ph. AÏT-HAMMOU Dehbia, Ain-El-Hammam Ph. FODIL Ouardia-Sidi Ali Ouyahia,Cne Abi Youcef Ph. CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 04/11/2016 Achoura 09/12/2016 Ph. IHADDADENE Saliha Iferhounène Agence ENDIMED -Ain –El -Hammam Ph. AÏT EL HOCINE Nadia A.E.H- Akouir Route de l’Hôpital Ph. CHALAH Nabila –Ait Yahia 14/10/2016 Maoulid Ph. AZEGUAGH Djedjiga Illiten 11/11/2016 Nabaoui Ph. SI-YOUCEF Baya – IFERHOUNENE Ph. CHERIFI Zoheir Abi-Youcef Ph. MEKADEM Hamou -route de l’hôpital AKAR Agence ENDIMED Iferhounène 21/10/2016 Ph. AIT HOCINE Horia, cne Abi Youcef 18/11/2016 Ph.CHALAL Ouassila, SEBT AÏT –YAHIA 16/12/2016 Ph MANSOUR Madjid, Imessouhal Important - Horaires de garde, Vendredi et jours fériés: de huit (08.00) heures à dix neuf ( 19.00) heures. - L’affichage des officines de garde est obligatoire. - Les autres officines non concernées par la garde doivent demeurer fermées pendant ces horaires. -

Pacification in Algeria, 1956-1958

THE ARTS This PDF document was made available CHILD POLICY from www.rand.org as a public service of CIVIL JUSTICE the RAND Corporation. EDUCATION ENERGY AND ENVIRONMENT Jump down to document6 HEALTH AND HEALTH CARE INTERNATIONAL AFFAIRS The RAND Corporation is a nonprofit NATIONAL SECURITY research organization providing POPULATION AND AGING PUBLIC SAFETY objective analysis and effective SCIENCE AND TECHNOLOGY solutions that address the challenges SUBSTANCE ABUSE facing the public and private sectors TERRORISM AND HOMELAND SECURITY around the world. TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE WORKFORCE AND WORKPLACE Support RAND Purchase this document Browse Books & Publications Make a charitable contribution For More Information Visit RAND at www.rand.org Explore the RAND Corporation View document details Limited Electronic Distribution Rights This document and trademark(s) contained herein are protected by law as indicated in a notice appearing later in this work. This electronic representation of RAND intellectual property is provided for non- commercial use only. Permission is required from RAND to reproduce, or reuse in another form, any of our research documents. This product is part of the RAND Corporation monograph series. RAND monographs present major research findings that address the challenges facing the public and private sectors. All RAND mono- graphs undergo rigorous peer review to ensure high standards for research quality and objectivity. Pacification in Algeria 1956 –1958 David Galula New Foreword by Bruce Hoffman This research is supported by the Advanced Research Projects Agency under Contract No. SD-79. Any views or conclusions contained in this Memorandum should not be interpreted as representing the official opinion or policy of ARPA. -

Quand La Population Impose Le Débat !

L’Algérie profonde / Actualités Le wali de Tizi Ouzou sur le terrain Quand la population impose le débat ! Les citoyens de Aïn El-Hammam, 50 km au sud-est de Tizi Ouzou, ont décidé de crier leur colère à la face du premier magistrat de la wilaya qui était, jeudi dernier, en visite de travail dans les daïras de Aïn El Hammam et Iferhounène. À l’arrivée de la délégation conduite par le wali, Abdelkader Bouazghi, et le président de l’APW de Tizi Ouzou, Mahfoud Belabbas, des centaines de personnes sont venues interpeller le chef de l’exécutif. “Rien n’a été fait ici, nous sommes opprimés, aucun responsable ne nous écoute”, fulmine la foule en colère. Celui-ci, devant l’impossibilité de discuter avec la foule sur la chaussée, a suggéré une rencontre pour débattre des problèmes de la population. “S’ils veulent dégager une délégation pour débattre, cela ne me dérange pas”, rassure le wali. Aussitôt une proposition a fait le consensus : une rencontre au siège de l’APC. Les citoyens, qui se sont rués vers le siège municipal, ont carrément “barré” la route au cortège officiel devant la mairie. Mais le nombre important de citoyens venus assister à la rencontre était tellement élevé que la salle de délibération de l’APC s’est avérée exiguê. Quelqu’un a alors proposé la salle de cinéma Djurdjura. Bonne idée. Sur place, la salle est archicomble. On se bouscule pour prendre la parole. “Par souci d’organisation, vous dégagez une dizaine de représentants pour intervenir”, a suggéré le P/APW. -

Crisis States Programme Development Research Centre Www

1 crisis states programme development research centre www Working Paper no.7 CO-OPTING IDENTITY: THE MANIPULATION OF BERBERISM, THE FRUSTRATION OF DEMOCRATISATION AND THE GENERATION OF VIOLENCE IN LGERIA A Hugh Roberts Development Research Centre LSE December 2001 Copyright © Hugh Roberts, 2001 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher nor be issued to the public or circulated in any form other than that in which it is published. Requests for permission to reproduce any part of this Working Paper should be sent to: The Editor, Crisis States Programme, Development Research Centre, DESTIN, LSE, Houghton Street, London WC2A 2AE. Crisis States Programme Working papers series no.1 English version: Spanish version: ISSN 1740-5807 (print) ISSN 1740-5823 (print) ISSN 1740-5815 (on-line) ISSN 1740-5831 (on-line) 1 Crisis States Programme Co-opting Identity: The manipulation of Berberism, the frustration of democratisation, and the generation of violence in Algeria Hugh Roberts DESTIN, LSE Acknowledgements This working paper is a revised and extended version of a paper originally entitled ‘Much Ado about Identity: the political manipulation of Berberism and the crisis of the Algerian state, 1980-1992’ presented to a seminar on Cultural Identity and Politics organized by the Department of Political Science and the Institute for International Studies at the University of California, Berkeley, in April 1996. Subsequent versions of the paper were presented to a conference on North Africa at Binghamton University (SUNY), Binghamton, NY, under the title 'Berber politics and Berberist ideology in Algeria', in April 1998 and to a staff seminar of the Government Department at the London School of Economics, under the title ‘Co-opting identity: the political manipulation of Berberism and the frustration of democratisation in Algeria’, in February 2000. -

Kurzübersicht Über Vorfälle Aus Dem Armed Conflict Location & Event

ALGERIA, FOURTH QUARTER 2015: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) compiled by ACCORD, 4 February 2016 National borders: GADM, November 2015b; administrative divisions: GADM, November 2015a; in- cident data: ACLED, undated; coastlines and inland waters: Smith and Wessel, 1 May 2015 Development of conflict incidents from December Conflict incidents by category 2013 to December 2015 category number of incidents sum of fatalities riots/protests 74 0 strategic developments 12 0 battle 10 17 violence against civilians 4 3 remote violence 1 0 total 101 20 This table is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project (datasets used: ACLED, undated). This graph is based on data from the Armed Conflict Location & Event Data Project (datasets used: ACLED, undated). ALGERIA, FOURTH QUARTER 2015: UPDATE ON INCIDENTS ACCORDING TO THE ARMED CONFLICT LOCATION & EVENT DATA PROJECT (ACLED) COMPILED BY ACCORD, 4 FEBRUARY 2016 LOCALIZATION OF CONFLICT INCIDENTS Note: The following list is an overview of the incident data included in the ACLED dataset. More details are available in the actual dataset (date, location data, event type, involved actors, information sources, etc.). In the following list, the names of event locations are taken from ACLED, while the administrative region names are taken from GADM data which serves as the basis for the map above. In Alger, 13 incidents killing 2 people were reported. The following locations were affected: Algiers, Bir Mourad Rais, Kouba, Rouiba. In Batna, 4 incidents killing 0 people were reported. The following locations were affected: Merouana, Oued El Ma, Taxlent.