“Lesegno – Ceva” T. 731

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Publication of an Application for Approval of a Minor Amendment in Accordance with the Second Subparagraph of Article 53(2)

30.8.2016 EN Official Journal of the European Union C 315/3 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of an application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2016/C 315/03) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘BRA’ EU No: PDO-IT-02128 — 18.3.2016 PDO ( X ) PGI ( ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP (association for the protection of ‘Bra’ PDO cheese) Via Silvio Pellico 10 10022 Carmagnola (TO) ITALIA Tel. +39 0110565985. Fax +39 0110565989. Email: [email protected] The Consorzio di Tutela del Formaggio BRA DOP is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other [to be specified] 4. Type of amendment(s) — Amendment to the product specification of a registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amend ment to the published single document. -

The Greatness and Decline of Rome

THE GREATNESS AND DECLINE OF ROME VOL. V. THE REPUBLIC OF AUGUSTUS BY GUGLIELMO FERRERO TRANSLATED BY REV. H. J. CHAYTOR, M.A. HEADMASTER OF PLYMOUTH COLLEGE LONDON WILLIAM HEINEMANN 1909 O 1 All rights reserved P 4 I V.5' ,/ CONTENTS CHAP. PAGB I. The East i " " II. Armenia Capta, SiGNis Receptis . , 28 III. The Great Social Laws of the Year 18 b.c. 45 IV. The " LuDi S^culares " 76 V. The Egypt of the West ...... 104 VI. The Great Crisis in the European Provinces . 121 VII. The Conquest of Germania .... 142 VIII. " H^c EST Italia Diis Sacra" 166 IX. The Altar of Augustus and of Rome .... 185 X. Julia and Tiberius 213 XI. The Exile of Julia 243 XII. The Old Age of Augustus 269 XIII. The Last " Decennium " 291 XIV. Augustus and the Great Empire .... 325 Index 355 — CHAPTER I THE EAST Greece before the Roman conquest—Greece and the Romaa conquest—Greece in the second century of the repubUc—The inability of Rome to remedy the sufferings of Greece—Policy of Augustus in Greece—The theatrical crisis at Rome—The Syrian pantomimes—Pylades of Cilicia—The temple of Rome and Augustus at Pergamum—Asia Minor—The manufac- turing towns in the Greek republics of the coast—The agricultural monarchies of the highlands—The cults of Mithras and Cybele—The unity of Asia Minor—Asiatic Hellenism and Asiatic religions—The Greek republics in the Asiatic monarchy—Asia Minor after a century of Roman rule Weakness, crisis and universal disorder—The critical position of Hellenism and the Jews—Jewish expansion in the east The worship of Rome and Augustus in Asia Minor—The Greek renaissance. -

Linea Ferroviaria Ceva – Ormea 1893

La Stazione di Ceva Linea ferroviaria Ceva – Ormea 1893 Città di Ceva Associazione Storico Culturale L’arrivo della ferrovia a Ceva modificò radicalmente la conformazione dei terreni che si estendevano ai piedi della Rocca del Forte e della collina detta Baglione . Benché per buona parte piuttosto scoscesi, questi rappresentavano una delle superfici coltivabili più vicine al centro abitato ed erano soprattutto piantati a vigneti, sovrastanti l’ultimo tratto del torrente Cevetta, prima della sua confluenza nel Tanaro. La zona fu oggetto di massicci interventi di sbancamento che compromisero parzialmente la produttività agricola di alcuni cascinali lì intorno e l’attività di una fornace che fu presto dismessa. Nel tempo più volte si convenne sull’infelice scelta del sito, in quanto chiuso da un fianco dalle rive del sistema collinoso del Forte e da quelle adiacenti e dall’altro dal corso del torrente. Ciò consentì solamente un modesto sviluppo dell’edilizia urbana, ma non l’impianto di attività industriali e dei relativi servizi accessori. Pareva lecito e facile auspicare che, con l’avvento della rete ferroviaria, si sarebbe potuta creare una situazione tale da indirizzare l’economia della città verso un elevato livello di benessere. La costruzione della stazione in un posto dove era preclusa ogni necessaria possibilità di grande espansione e più tardi il mancato prolungamento della tratta dell’Alta Val Tanaro fino ad Oneglia o ad Albenga, che impedì uno sbocco diretto sulla costa occidentale della Liguria, furono però di indiscutibile nocumento per far diventare Ceva un centro popoloso ed industriale di prim’ordine, un polo di attrazione per il Piemonte meridionale. -

Cartografia Del Piano Faunistico Venatorio Provinciale

0 10 20 40 km SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO POLIZIA LOCALE FAUNISTICO AMBIENTALE Cartografia del Piano Faunistico Venatorio 2003 – 2008 Istituti Provinciali aggiornamento anno 2018 1:135.000 AFV Ternavasso ha 306 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 articolo 10 RNS Confluenza del Maira ha 71 Delibera del Consiglio Provinciale n. 10-32 del 30 giugno 2003 e s.m.i. Delibera della Giunta Regionale n. 102-10160 del 28 luglio 2003 M! Casalgrasso e s.m.i. RNS Confluenza del Varaita ha 387 ZRC Pautasso ha 432 ZRC Valoira ha 236 Provincia di Cuneo – Settore Presidio del Territorio Monta' OAP San Nicolao ha 137 M! Corso Nizza 21 – 12100 CUNEO RNS Fontane ha 24 Faule Polonghera AFV Ceresole d'Alba ha 948 M! M! http://www.provincia.cuneo.gov.it/tutela-flora-fauna-caccia-pesca/caccia/piano-faunistico-venatorio Ceresole d'Alba M! M! OAP Piloni Votivi ha 16 Canale Govone AC Area contigua della fascia fluviale del Po - Tratto Cuneese ha 427 ZRC Centro cicogne ha 376 M! ZRC San Defenddente - Molino ha 234 Santo Stefano Roero Priocca ZRC Bosco di Caramagna ha 724 M! M! ZRC Roncaglia ha 375 ZRC Bonavalle ha 396 OAP Santuario Mombirone ha 45 Caramagna Piemonte M! Monteu Roero OAP Parco castello ha 171 M! ZRC Robella ha 364 Castellinaldo Sommariva del Bosco M! ZRC Priocca - San Vittore ha 583 M! M! Montaldo Roero Bagnolo Piemonte Moretta M! M! M! Magliano Alfieri Racconigi Vezza d'Alba M! Baldissero d'Alba M! M! ZRC Madonna Loreto ha 248 Castagnito ZRC Vaccheria - Baraccone - Canove ha 1336 ZRC America - Ruà Perassi ha 511 M! Murello Sanfre' M! M! ZPS Fiume Tanaro e Stagni di Neive ha 208 M! Carde' CP Murello ha 6 « Sommariva Perno Cavallerleone ZRC Canfré - Mulino ha 342 M! Torre San Giorgio ! ZRC Vendole - Piobesi ha 295 ZRC Castagnito - San Giuseppe ha 359 M! M Corneliano d'Alba M! M!Piobesi d'Alba OAP P.S.G. -

Ottobre 2018

UNITA’ TERRITORIALE CENTRO SUD - UM FOSSANO Programmi Attività Ottobre - Novembre - Dicembre 2018 n° Località/Tratta Descrizione attività attività OTTOBRE 2018 TROFARELLO - 1 Attività OPC/MDO Per SCC Torino Padova RACCONIGI TROFARELLO - 2 Attività OPC/MDO Per SCC Torino Padova RACCONIGI 3 FOSSANO - S.GIUSEPPE Manutenzione apparati CAVALLERMAGGIORE - 4 Manutenzione apparati FOSSANO TROFARELLO 5 CAVALLERMAGGIORE e Manutenzione apparati CARMAGNOLA BRA FOSSANO - LIMONE e 6 Manutenzione apparati CUNEO SALUZZO 7 BUSCA attivazione nuova centralina 8 SANTA VITTORIA attivazione sistema INFILL 9 CARMAGNOLA Attivazione modifiche segnalamento V Binario 10 LESEGNO RINNOVO DEVIATOI 1b 11 CENTALLO RINNOVO DEVIATOI TROFARELLO - SAN 12 AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE LA PUNTUALITA' GIUSEPPE TROFARELLO - SAN 13 AZIONI DA INTRAPRENDERE PER MIGLIORARE LA PUNTUALITA' GIUSEPPE Stazione Lesegno binari 14 Rinnovo dev. 1b TUTTI Stazione Lesegno binari Assistenza squadra "Ponti" per manutenzione cavalcavia Km 15 TUTTI 29+842 Stazione Mondovì binari 16 Ripristino ldc 3° binario a seguito lavori sottopasso TUTTI 17 Mondovì - Ceva P/D Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME 18 Lesegno - Mondovì Pari Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME 19 Ceva - S.G. di Cairo Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME 20 Fossano - Mondovì (i) P/D Mondovì: assistenza ditta Alpiq per rinnovo TE 21 Trofarello - Racconigi P/D Assistenza ditte TO-PD 22 Carmagnola - Bra Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME e 23 Carmagnola - Savigliano P/D Trasferimento MdO per Cambio Filo 24 Cuneo - Fossano Manutenzione TE/Sez. e eliminazione difetti V2/V6/SIME 25 Cuneo Limone Manutenzione TE/Sez. -

UNIONE MONTANA Delle VALLI MONGIA E CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA Provincia Di Cuneo C.F

UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA Provincia di Cuneo C.F. 93054070045 Via Case Rosse, 1 - 12073 CEVA (CN) tel 0174 705600 - fax 0174 705645 e-mail: [email protected] PEC: [email protected] CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per l’esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA A NORMA DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE NEL COMUNE DI CEVA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL C.P.I. (CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) DELL’INTERO STABILE SCOLASTICO. INTERVENTO 2: COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELL’INTERO PLESSO COMPRESI GLI INTERVENTI LOCALI SULLA STRUTTURA DELLA PALESTRA COME DA NORMATIVA SISMICA VIGENTE – IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI EURO 338.847,52 DI CUI EURO 333.701,22 A BASE DI GARA SOGGETTO A SCONTO OLTRE EURO 5.146,30 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO - CUP C88H18000010004 - CIG 7653361949 -VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N. 2- -PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE- L’anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di DICEMBRE alle ore 9:30, presso l’Ufficio Tecnico dell’Unione Montana di Ceva, aperto al pubblico, l’arch. Nan Alessandro, responsabile del procedimento per la Centrale Unica di Committenza, assume la presidenza della gara assistito dal geom. Osvaldo Demaria in qualità di testimone, e dipendente del Comune di Ceva, dall’arch. Luca Belletrutti, dipendente dell’Unione Montana, in qualità di segretario verbalizzante e di testimone, tutti noti ed idonei, e dichiara -

Orario Invernale Dal 13 Settembre 2021 Al 8 Giugno 2022 A-Asssabaaaaaassasssbaalmgaaaba

ORARIO INVERNALE DAL 13 SETTEMBRE 2021 AL 8 GIUGNO 2022 www.rtpiemonte.it A-ASSSABAAAAAASSASSSBAALMGAAABA MOROZZO - Banca 07.10 MOROZZO - Morozzo / Fine paese 07.11 MOROZZO Distributore 07.12 MOROZZO - Morozzo 07.13 CRAVA - Via Umberto I / Via Fornace 07.13 CRAVA - Via Umberto I / Via DonRosso 07.14 CRAVA - Via Umberto I / Banca 07.15 CRAVA - Bivio Carleveri 07.18 CRAVA - Bivio Magliano FS 07.19 BREOLUNGI - Rotonda per Magliano 07.20 BREOLUNGI - Presso case/Fermata SAAR 07.22 CRAVA Ponte Pesio 07.22 MARTINETTO- Martinetto Scuole 07.24 MONDOVI - Bivio S.Giovanni 07.25 MONDOVì - Gazzola 07.30 MONDOVì - Piazza Mellano 07.32 MONDOVì - Corso Statuto 07.34 MONDOVI - Z. IND. 06.10 - MONDOVI FS 06.20 - 08.20 MONDOVI VIA CUNEO 06.22 - - MONDOVI - AGRARIO I 07.34 - 13.08 MONDOVI - BREO 06.28 07.35 - 13.12 13.12 13.13 MONDOVI - PIAZZA I 07.40 - I I 13.15 13.18 13.20 SANTUARIO DI VICOFORTE 06.38 08.30 13.18 13.18 13.25 13.28 13.30 SAN MICHELE 06.45 08.40 13.25 13.25 13.30 13.33 13.35 LESEGNO 06.53 08.44 13.35 13.35 13.35 13.38 13.40 MOMBASIGLIO I - I I 14.00 I I CEVA FS 07.00 07.05 08.20 08.20 09.00 09.00 12.20 13.35 I I I 13.50 I 14.20 15.00 16.35 17.30 18.30 19.30 20.20 20.30 CEVA I I I 09.07 I I 13.50 13.50 14.10 14.00 13.50 I I I I I I I I NUCETTO 07.15 08.25 08.30 09.20 12.30 13.45 14.05 14.05 14.05 14.05 14.25 15.10 16.45 17.40 18.40 19.40 20.25 20.40 BAGNASCO 07.20 08.32 08.35 09.25 12.35 13.50 14.10 14.10 14.10 14.10 14.32 15.15 16.50 17.45 18.45 19.45 20.31 20.45 PIEVETTA 07.23 08.38 08.38 09.29 12.38 13.53 14.15 14.14 14.15 14.15 14.38 -

Case Study Italy

TOWN Small and medium sized towns in their functional territorial context Applied Research 2013/1/23 Case Study Report | Italy Version 15/February/2014 ESPON 2013 1 This report presents the interim results of an Applied Research Project conducted within the framework of the ESPON 2013 Programme, partly financed by the European Regional Development Fund. The partnership behind the ESPON Programme consists of the EU Commission and the Member States of the EU27, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Each partner is represented in the ESPON Monitoring Committee. This report does not necessarily reflect the opinion of the members of the Monitoring Committee. Information on the ESPON Programme and projects can be found on www.espon.eu The web site provides the possibility to download and examine the most recent documents produced by finalised and ongoing ESPON projects. This basic report exists only in an electronic version. © ESPON & University of Leuven, 2013. Printing, reproduction or quotation is authorised provided the source is acknowledged and a copy is forwarded to the ESPON Coordination Unit in Luxembourg. ESPON 2013 2 List of authors Cristiana Cabodi (Officina Territorio) Alberta de Luca (Officina Territorio) Alberto Di Gioia (Politecnico di Torino) Alessia Toldo (Officina Territorio) ESPON 2013 3 Table of contents 1. National context (p. 9) 1.1 Semantic point of view (p. 9) 1.2 Institutional and administrative point of view (p. 9) 1.3 statistical point of view (p. 9) 1.4 Small and Medium Sized Towns (SMSTs) in National/Regional settlement system: literary overview (p 12.) 1.4.1 The Italian urban system from the 1960s to the 1970s: the polarized structure (p. -

STATUS PROGETTO FWA Aggiornato Il 4 Novembre 2019 Da Infratel Italia

STATUS PROGETTO FWA aggiornato il 4 novembre 2019 da Infratel Italia Regione Provincia Comune STATUS PROGETTO FWA al 04 Novembre 2019 Piemonte Cuneo Acceglio Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Aisone Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Albaretto della Torre Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Alto Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Argentera In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Arguello In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnasco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bagnolo Piemonte Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Baldissero d'Alba Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barbaresco Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Barge In esecuzione Piemonte Cuneo Barolo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bastia Mondovì Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Battifollo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Beinette Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bellino In esecuzione Piemonte Cuneo Belvedere Langhe Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bene Vagienna Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Benevello Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bergolo In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Bernezzo Approvato progetto definitivo Piemonte Cuneo Bonvicino In progettazione definitiva Piemonte Cuneo Borgo San Dalmazzo Lavori Completati Piemonte Cuneo Borgomale In approvazione progetto definitivo Piemonte Cuneo Bosia In progettazione definitiva Piemonte Cuneo -

Aa Aa A.C.D.A

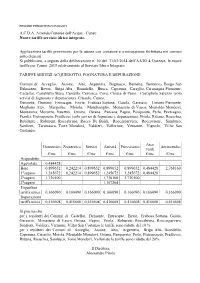

REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 A.C.D.A. Azienda Cuneese dell'Acqua - Cuneo Nuove tariffe servizio idrico integrato. Applicazione tariffe provvisorie per le utenze con contatore e a misurazione forfettaria nei comuni sotto elencati. Si pubblicano, a seguito della deliberazione n. 10 del 31/03/2014 dell’AATO 4 Cuneese, le nuove tariffe per l’anno 2015 relativamente al Servizio Idrico Integrato TARIFFE SERVIZI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE Comuni di: Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Beinette, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Brondello, Busca, Caprauna, Caraglio, Caramagna Piemonte, Castellar, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Ceva, Chiusa di Pesio, Costigliole Saluzzo (solo servizi di fognatura e depurazione), Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Entracque, Envie, Frabosa Sottana, Gaiola, Garessio, Limone Piemonte, Magliano Alpi, Margarita, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Montaldo Mondovì, Montanera, Morozzo, Nucetto, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Pietraporzio, Pradleves (solo servizi di fognatura e depurazione), Priola, Rittana, Roaschia, Robilante , Roburent, Roccabruna, Rocca De Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Sambuco, Sanfront, Tarantasca, Torre Mondovì, Valdieri, Valloriate, Vernante, Vignolo, Villar San Costanzo. Aree Domestico Zootecnico Servizi Attività Provvisorio Antincendio verdi €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc €/mc Acquedotto Agevolata 0,484428 Base 0,899652 0,242214 0,899652 0,899652 0,899652 0,484428 2,768160 1°supero 1,245672 0,242214 0,899652 -

Legenda T Braglia Lesegno T .! Torelli O Casc

1:70.000 Ü Presidio del Territorio PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE 2003-2008 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 articolo 10 Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 articolo 6 Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10-32 del 30 giugno 2003 Deliberazione della Giunta Regionale n. 102-10160 del 28 luglio 2003 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 105 del 24.03.2009 e n. 47 del 30.04.2012 Deliberazione della Giunta Provinciale n. 20 del 04/05/2018 Starderi Base cartografica: CTR numerica 1/10.000 - Regione Piemonte - Settore Cartografico (autorizzazione n. 6/2002). Manzotti Cartografia ed elaborazioni GIS:Provincia di Cuneo - Settore Presidio del Territorio Pelizzeri ([email protected]) Balluri ZRC - Castiglione - Ettari 163,582011 Corso Nizza 21 – 12100 CUNEO http://www.provincia.cuneo.it/tutela_fauna/index.jsp Serra Grilli Coazzolo Neive .! Castiglione Tinella Rivetti .! Borgonuovo Serra Boella San Carlo Stazione Bric San Cristoforo Cotta Moniprandi ZRC - Valdivilla - Ettari 140,719273 Moretta Casasse Valdivilla ATC CN3 Bricco di Neive Santo Stefano Belbo ROERO .! Robini Ferrere San Maurizio ZRC - Santo Stefano - Ettari 157,953696 a CA CN1 l ATC CN2 Macarini l VALLE PO SALUZZO - SAVIGLIANO e n i T Riforno Domere ATC CN4 Giacosa S. Libera e CA CN2 ALBA - DOGLIANI t n Camo VALLE VARAITA ! e . r r Neviglie Macchia ATC CN5 o .! San Adriano Casc. Monsignore Treiso T ATC CN1 CORTEMILIA .! CA CN3 CUNEO - FOSSANO Mango VALLI MAIRA E GRANA .! Mad. della Rovere CA CN4 Trezzo Tinella .! Pianella VALLE STURA CA CN6 Leomonte VALLI MONREGALESI Meruzzano CA CN5 Naranzana VALLI GESSO, VERMENAGNA E PESIO ZRC - Cossano - Ettari 217,055045 CA CN7 .! ALTA VALLE TANARO La Cappelleta Casc. -

Allievi Under 17 2002

ARCHIVIO STAGIONE 2018/2019 ALLIEVI UNDER 17 2002 ALLIEVI UNDER 17 2002 Data di inizio: 23/09/2018 Data di fine: 05/05/2019 Gironi GIRONE CUNEO A www.bovesmdg.it 1/12 ARCHIVIO STAGIONE 2018/2019 ALLIEVI UNDER 17 2002 GIRONE CUNEO A Data di inizio: 23/09/2018 Data di fine: 05/05/2019 www.bovesmdg.it 2/12 ARCHIVIO STAGIONE 2018/2019 ALLIEVI UNDER 17 2002 calendario e risultati GIORNATA 1 Domenica 23/09/2018 AUXILIUM CUNEO 0 - 10 BUSCA Cuneo, via San Giovanni Bosco Domenica 23/09/2018 SAN BENIGNO 2 - 5 PEDONA Cuneo, fraz. San Benigno Martedì 25/09/2018 SAN MICHELE NIELLA 0 - 3 PRO DRONERO Niella Tanaro, via Lesegno Domenica 23/09/2018 SAVIGLIANO FC SC 3 - 0 BOVES MDG Cavallermaggiore - località San Giorgio Domenica 23/09/2018 TRE VALLI 0 - 9 GIOVANILE CENTALLO Pianfei, via Villanova Domenica 23/09/2018 VALVERMENAGNA 4 - 1 M.G. CENTALLO Robilante, via dei Ferrovieri GIORNATA 2 Domenica 30/09/2018 BOVES MDG 3 - 1 TRE VALLI Cuneo, fraz. Madonna delle Grazie via Cherasco Domenica 30/09/2018 BUSCA 1 - 1 SAN BENIGNO Venasca, via 2 giugno Domenica 30/09/2018 GIOVANILE CENTALLO 11 - 0 VALVERMENAGNA Centallo, piazza Don Gerbaldo Domenica 30/09/2018 M.G. CENTALLO 3 - 0 SAN MICHELE NIELLA Centallo, fraz. Roata Chiusani via Benso Domenica 30/09/2018 PEDONA 7 - 1 SAVIGLIANO FC SC Cuneo, fraz. San Rocco C.tta via San Maurizio Domenica 30/09/2018 PRO DRONERO 6 - 1 AUXILIUM CUNEO Dronero, via Luigi Einaudi GIORNATA 3 Domenica 07/10/2018 AUXILIUM CUNEO 3 - 1 M.G.