PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATION RAPPORT DE PRESENTATION COMMUNE DE SAMPZON Mars 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

EPCI À Fiscalité Propre Et Périmètre De La Loi Montagne

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE EPCI à fiscalité propre et périmètre de la loi Montagne Limony Charnas St-Jacques- Vinzieux Périmètre de la Loi Montagne d'Atticieux Lapeyrouse-Mornay Brossainc Félines Serrières Epinouze 11 Communautés d'agglomération Savas 11 Peyraud St-Marcel- Saint-Rambert-d'Albon lès-Annonay Peaugres Bogy Saint-Sorlin-en-Valloire 2 - Bassin d'Annonay St-Clair Champagne Anneyron Boulieu- Colombier- 15 - Privas Centre Ardèche lès-Annonay le-Cardinal St-Désirat Davézieux St-Cyr Andancette Annonay St-Etienne- Chateauneuf-de-Galaure Communautés de communes de-Valoux Albon Thorrenc Villevocance 22 1 - Vivarhône Vanosc Vernosc-lès- Talencieux Fay-le-clos Roiffieux Annonay 44 Mureils 3 - Val d'Ay Andance Beausemblant 4 - Porte de DrômArdèche ( 07/26) Monestier Ardoix Vocance Quintenas Saint-Uze 5 - Pays de St-Félicien St-Alban-d'Ay Sarras Saint-Vallier Claveyson 6 - Hermitage-Tournonais (07/26) St-Julien- Vocance St-Romain-d'Ay Ozon Saint-Barthélémy-de-Vals 7 - Pays de Lamastre St-Symphorien- Eclassan de-Mahun 8 - Val'Eyrieux 33 St-Jeure-d'Ay Arras- s/RhôneServes-sur-Rhône Satillieu 9 - Pays de Vernoux Préaux Cheminas St-André- St-Pierre-s/Doux Sécheras Chantemerle-les-Blés 10 - Rhône-Crussol en-Vivarais Erome Lalouvesc Gervans Vion 11 - Entre Loire et Allier Vaudevant Larnage St-Victor 12 - Source de la Loire Etables Lemps Crozes-Hermitage St-Jean- Rochepaule Pailharès Veaunes 13 - Ardèche des Sources et Volcans 55 de-Muzols Lafarre St-Félicien Tain-l'Hermitage Mercurol 14 - Pays d'Aubenas Vals Colombier- 66 Chanos-Curson Devesset -

Guide Famille 2021

Guide famille 2021 0/2 3/6 7/12 ans ans ans Vos vacances en Sud-Ardèche 1 Dupont © Matthieu EDITO' 1 soleil 3 2 En Sud-Ardèche, la curiosité est tout sauf un vilain défaut. Au contraire ! Légende pictogrammes Si tu es une exploratrice ou un explorateur, tu vas te régaler ! Restaurant, snack Écarquille grand les yeux et ouvre tes oreilles : tu découvriras alors les merveilleux Aire de trésors de ce territoire unique. pique-nique À pied, à cheval ou en poney. En rollers ou en vélo sur la Via Ardèche ou la ViaRhôna, Aire de jeux ou en VTT. En canoë ou à la nage. Sous terre ou dans les airs. Le Sud-Ardèche et les Cévennes ardéchoises constituent un incroyable terrain de jeu naturel : sensations Porte-bébé fortes et rires à gogo garantis. Table à langer Tu vas pouvoir barboter, escalader, rêver, trottiner, plonger, fouiner, déguster, Animaux admis crapahuter, explorer, vagabonder… Voyager dans la Préhistoire ou dans les entrailles de la terre, chasser les trésors et les « bêbêtes », te baigner, pêcher, Chèques vacances dormir la nuit à la belle étoile… Paiement par CB Laisse-toi guider dans nos sites et musées pour apprendre en t’amusant… et vivre Label des vacances inoubliables ! Pavillon Bleu Pass Ardèche (voir p.12) Infos Covid-19 Label Famille Plus (voir p.47) Pour garantir votre sécurité et vous accueillir dans les meilleures conditions. Les horaires, les activités et les conditions d’accueil décrites dans ce guide sont susceptibles d’avoir évolué. Retrouvez toutes les informations mises à jour sur les sites web des Offices de tourisme. -

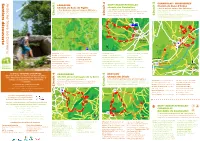

Ardèc H E Terre De Dolm Ens Sentiers Déc Ouv Erte 6

Sentiers découverte de Dolmens Terre Ardèche CHANDOLAS - GROSPIERRES SAINT-ALBAN-AURIOLLES LABEAUME Chemin du Ranc d’Avène Chemin du Ranc de Figère chemin des Combettes « Art et nature autour des dolmens » « Des dolmens connus depuis 5 000 ans » « Le chemin de la pierre sèche » Deux parcours faciles de 5 km ou 9 km pour découvrir Nouveauté Chemin facile pour découvrir cinq dolmens parmi les Chemin sans difficulté pour découvrir deux dolmens, quatre dolmens. une capitelle, un patrimoine remarquable et une plus imposants d’Ardèche. À découvrir également la chèvrerie pour Circuit 1 Circuit 2 Circuit source au cœur du village. 3 Circuit une dégustation et la visite du jardin de Gürlhie ou de l’atelier artistique Pépit’Art. 201 © Matthieu DUPONT Combe de Bouse P aire de dépose Ranc capitelle Rochas d'Avène 173 Les Combes Combe de Leque le Calvaire exsurgence le Chassier 148 la Barnerie la Roche 162 petit P fontaine patrimoine Pelouse en pierre sèche Serre de Boidon les Combettes le Château 109 177 Saint-Alban- les Raynauds Auriolles le Serron P les Bois 128 B N 177 0 250m Chandolas 161 les Blaches Chèvrerie Le Chamas le Chassezac Distance : 4 km Rouler 2 km puis prendre à Distance : 6 km parking du Lièvre, rue Pierre A Durée : 2 heures environ droite vers Ranc de Figère. Durée : 2 heures environ Marius Perbost. 112 les Plots Niveau de difficulté : facile à Coordonnées GPS Niveau de difficulté : facile à Coordonnées GPS Maisonneuve la Selve partir de 4 ans (Lat/Long WGS 84) : partir de 4 ans (Lat/Long WGS 84) : 118 Dénivelé positif : 116 m Parking : N44°27'31.9"/ Dénivelé positif : 119 m Parking : N44°25’39.5»/ N 0 500m Accès départ : depuis E4°19'24.2" Accès départ : rejoindre le vil- E4°17’50.3» P Parking salle polyvalente jardin de Gurlhie les Faysses Ruoms, prendre la direction lage de Saint-Alban-Auriolles Aire de dépose : Pépit'Art de Labeaume par la D245. -

Accueil Accueil Loisirs Loisirs

AACCUEILCCUEIL DE LLOISIRSOISIRS PROGRAMME INFOS ET INSCRIPTIONS ÉTÉ 2021 [email protected] www.cc-gorgesardeche.fr 04 75 37 36 15 DATES D’OUVERTURE, LIEUX ET HORAIRES Accueil de loisirs ENFANTS DE 3 À 12 ANS Inscription à la semaine, sauf du 7 au 9 juillet Horaires : de 7 h 30 à 18 h 30 Accueil/départ des enfants de 7 h 30 à 9 h et de 17 h à 18 h 30 DU MERCREDI 7 JUILLET AU VENDREDI 9 JUILLET 2021 ATTENTION ■ P’tit Centre Ruoms, 4 rue Président Millerand PLACES ■ École de Vallon Pont d’Arc, place Allende Neruda LIMITÉES i Tarif spécifique pour ces trois jours (voir tableau p. 14). DU LUNDI 12 JUILLET AU VENDREDI 20 AOÛT 2021 ■ Ruoms, École Jean Moulin ■ Vallon Pont d’Arc, École (3 à 6 ans) ■ Vallon Pont d’Arc, Ancien collège (6 à 12 ans) ■ Saint-Maurice-d’Ardèche, ancienne école. Voguë i Il n’y a pas d’accueil de loisirs mercredi 14 juillet. Lanas Rochecolombe Balazuc Saint- DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT 2021 Maurice- d’Ardèche Chauzon ATTENTION ■ P’tit Centre Ruoms, 4 rue Président Millerand Pradons PLACES ■ Saint-Maurice-d’Ardèche, ancienne école. Labeaume LIMITÉES Ruoms Lagorce Saint-Alban- Auriolles L’ouverture du lieu d’accueil reste conditionnée Sampzon à un effectif minimum d’enfants inscrits par Vallon Pont Grospierres d’Arc tranche d’âge. Si ce n’est pas le cas, un autre lieu Salavas vous sera proposé. Vagnas Labastide- de-Virac Bessas Communauté de communes Orgnac des Gorges de l’Ardèche l’Aven Service enfance Accueil de loisirs 215 vieille route du Pont d’Arc Mini camps BP 46 – 07150 Vallon Pont d’Arc 2 DATES D’OUVERTURE, LIEUX ET HORAIRES Mini camps ENFANTS ET ADOS DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 JUILLET (GROUPE 6/11 ANS) DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET (GROUPE 12/17 ANS) ■ Camping municipal d’Orgnac-l’Aven. -

Contrat De Rivière Ardèche Et Affluents D'amont

Contrat de Rivière Ardèche et affluents d’amont – 2007-2014 Bilan, évaluation et prospectives Phase 1 : Etat des lieux initial et actuel du bassin versant Phase 2 : Bilan technique et financier Phase 3 : Fonctionnement du Contrat de Rivière Juillet 2015 Dossier GEI FL34.E.0078 / PBE Bilan – Evaluation – Prospectives du Contrat de Rivière Ardèche et affluents d’amont 2007-2014 1 Sommaire A PREAMBULE 1 B PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DES ACTEURS 5 I. CARACTERISATION DU TERRITOIRE ................................................................................................. 7 II. LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE .................................................................................................... 10 III. LES EAUX SOUTERRAINES .......................................................................................................... 11 IV. LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ................................................................. 12 V. LES ACTEURS LOCAUX DE LA GESTION DE L’EAU .............................................................................. 13 VI. LES DISPOSITIONS DU SDAGE RHONE-MEDITERRANEE POUR LE TERRITOIRE DU CONTRAT .................... 18 C BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE ET DIAGNOSTIC THEMATIQUE 27 I. RAPPEL DES OBJECTIFS DU CONTRAT DE RIVIERE 2007-2014 ........................................................... 28 II. VOLET A : RESTAURATION / MAINTIEN DE LA QUALITE DES EAUX, LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ............ 30 II.1. Les objectifs du volet ........................................................................................... -

Camp-Sites in Ardèche

Camp-sites in Ardèche Camp-site Chadenèdes - Grospierres Small family camping with a swimming-pool, near 3 rivers : Beaume, Chassezac and Ardèche. Ideally located in the region of Vans, well-known for its great climbing spots and the "Gorges de l"Ardèche", the camping offers you sunny holidays. www.camping-chadenedes.com/en/ +33 (0)4 75 39 09 19 Les Chadenèdes 07120 Grospierres +33 (0)6 81 33 85 02 Camping des Tunnels with Canoe rental | Vallon Pont d'Arc Campsite located 800 m from the famous Pont d'Arc, with mobile homes for 4 and 6 places, pitches for tents, caravans, camper vans, direct access to the river with canoe- kayak hire from the campsite! Also on site: restaurant-snack-pizzeria. www.ardeche-vacance.com/en/ +33 (0)4 75 88 00 22 Route des Gorges 07150 Vallon Pont d'Arc Camp-site Le Verger de Jastres - Aubenas (1 km) On the banks of the Ardèche at the foot of the Rocher de Jastres and at the gates of Aubenas, Le Verger de Jastres is a tree-filled, shady haven. Situated at the centre of the Ardèche region, it makes an ideal starting point for visiting and exploring. www.camping-levergerdejastres.com/en +33 (0)4 75 35 25 80 44 route de Montélimar 07200 Aubenas Campsite Les Châtaigniers - Laurac en Vivarais Welcome to the campsite les Châtaigniers in Southern Ardèche near the village of Laurac en Vivarais. Lovely, peaceful and shaded surroundings. Rental of mobile-homes and new 2-person mobile-homes. www.chataigniers-laurac.com/en/ 515 route de Rabette 07110 Laurac en Vivarais +33 (0)6 30 81 66 38 Family Camping Les Oliviers - Rosières The camp site and caravan park proposes friendly, quiet, family, holidays in flower-filled, green surroundings with shaded emplacements and panoramic views over the Regional wildlife reserve of the Monts d'Ardèche, just 300m from the river Labeaume. -

Office De Tourisme La Via Ardèche

LES LOCATIONS DE VÉLOS ET VAE L’ITINÉRAIRE DE LIAISON LA VIA ARDÈCHE : 23 KM D’ÉVASION © Matthieu Dupont UNE VOIE SÉCURISÉE SANS VOITURE VÉLOS + VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE ENTRE RUOMS ET VALLON PONT D’ARC La Via Ardèche est une voie verte réalisée sur le tracé de l’ancienne ligne FACE SUD Il est possible de rejoindre la Via Ardèche depuis Vallon Pont d’Arc grâce à de chemin de fer Aubenas-Alès. Elle offre entre Vogüé et Grospierres pour à Vallon Pont d’Arc : 04 75 87 27 23 – www.face-sud.com l’itinéraire de liaison Vallon-Ruoms. Ce parcours de 10 km offre aux cyclistes les cyclistes et randonneurs exclusivement, un itinéraire de 23 km sécurisé et varié agrémenté de panoramas somptueux. CYCLES AMC7 une alternative à la RD 579, très fréquentée en juillet et août et donc peu à Chandolas : 04 75 35 98 29 – www.amc7.com sécuritaire. Ce parcours est connecté au nord de Vogüé, avec 10 km supplémentaires aménagés entre BALAZUC LOISIRS RUOMS Attention, sur le secteur de La Loubière, Les Antalos Saint-Sernin, Lachapelle- EN FAMILLE à Balazuc : 04 75 37 73 32 ou 06 89 43 72 33 Dir. Lagorce la pente est sévère avec deux tronçons sous-Aubenas et Uzer, et à www.balazuc-loisirs.com Départ à 10 et 12 %. Il est prudent de vérifier l’ouest de Grospierres, avec de la Via Ardèche ses freins et sa bonne condition physique 13,5 km supplémentaires E-WAYS LATITUDE ou privilégier le vélo électrique ! à Tauriers : 06 11 43 72 86 – Vélos à assistance électrique uniquement aménagés jusqu’à La Petite Saint-Paul-le-Jeune. -

Le S É Lu S C O M M U N a U Ta Ir

LE PRÉSIDENT ET LES VICE-PRÉSIDENTS Président 1er vice-président 2e vice-président 3e vice-président 4e vice-président 5e vice-président 6e vice-président CLAUDE BENAHMED GUY CLÉMENT JEAN-YVON MAUDUIT MAURICE CHARBONNIER NICOLAS CLÉMENT JEAN-CLAUDE DELON LUC PICHON Vallon Pont d’Arc Ruoms Rochecolombe Lagorce Saint-Alban-Auriolles Chauzon Salavas En charge du En charge de l’enfance En charge des finances En charge des mobilités En charge de l’urbanisme, En charge des ordures développement et des actions sociales et de l’administration et des réseaux de l’habitat et des actions ménagères économique et du générale foncières tourisme LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS SYLVIE CHEYREZY NATHALIE VOLLE MARIE-CHRISTINE ANTOINE ALBERTI DENISE GARCIA MONIQUE MULARONI Bessas Vallon Pont d’Arc DURAND Vogüé Grospierres Vagnas Conseillère déléguée Conseillère déléguée Lanas Conseiller délégué Conseillère déléguée Conseillère déléguée à l’agriculture au patrimoine, à la culture Conseillère déléguée à la voirie et à la transition écologique aux ordures ménagères et aux sports aux ressources humaines aux bâtiments du territoire des ex-Grands Sites LES MEMBRES DU BUREAU BERNARD CONSTANT JACQUES MARRON GÉRARD MARRON RENÉ UGHETTO YVES RIEU THIERRY BESANCENOT JEAN-CLAUDE BACCONNIER Balazuc Labastide-de-Virac Labeaume Orgnac-l’Aven Pradons Ruoms Saint-Maurice-d’Ardèche PATRICK MEYCELLE YVON VENTALON GUY MASSOT Saint-Remèze Sampzon Vallon Pont d’Arc LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES FRANÇOISE HOFFMAN PATRICE FLAMBEAUX JOËLLE ROSSI SYLVIE EBERLAND -

Plan De Prévention Des Risques Inondation Commune Des Vans Approbation Rapport De Presentation

Préfecture de l'Ardèche Direction Départementale de l'Equipement Ardèche PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES INONDATION COMMUNE DES VANS APPROBATION RAPPORT DE PRESENTATION DOCUMENT APPROUVE PAR ARRETE Α PREFECTORAL LE 1/08/2005 ingénierie 1105, Avenue Pierre Mendès France BP 4001 - 30001 NIMES Cedex 5 – France Tél. : 04.66.87.50.00 - Fax. : 04.66.84.25.63 E-Mail : [email protected] – Web : http://www.brl.fr PPR Inondation - Commune des Vans - Rapport de Présentation PRÉSENTATION GÉNÉRALE 3 1.Caractéristiques physiques du bassin versant du Chassezac 3 1.1Description générale 3 1.2Géologie 4 2.Caractéristiques climatiques 5 2.1Température 5 2.2Pluviométrie 5 2.3Hydrologie 6 3.La connaissance du risque 7 3.1Le contexte 7 3.2Les crues historiques 8 3.3L’étude BRL ingénierie - Décembre 2001 8 3.3.1Résultats hydrologiques..........................................................................................9 3.3.2Étude hydraulique et cartographie de l’aléa inondation........................................10 3.3.3Analyse de la dynamique fluviale..........................................................................11 3.4Phénomène de référence 12 3.5Rappels 13 3.5.1Quelques constats sur les inondations..................................................................13 3.5.2Qu’est ce qu’une crue centennale?.......................................................................13 LA COMMUNE DES VANS 15 1.Présentation 15 1.1Situation 15 1.2Principales caractéristiques 15 2.Les aléas aux Vans 17 2.1Généralités 17 2.2Les zones urbanisées 17 2.3Les campings -

Arrondissements Communes TOURNON ACCONS

Nombre de sièges de Nombre de candidats Population Nombre de sièges de conseillers Arrondissements Communes conseillers conseillers municipaux communautaires municipale 2020 communautaires titulaires TOURNON ACCONS 382 11 1 0 LARGENTIERE AILHON 554 15 1 0 LARGENTIERE AIZAC 169 11 1 0 PRIVAS AJOUX 77 7 1 0 PRIVAS ALBA-LA-ROMAINE 1 444 15 2 3 TOURNON ALBON D'ARDÈCHE 159 11 1 0 TOURNON ALBOUSSIERE 1 004 15 2 3 PRIVAS ALISSAS 1 479 15 2 3 TOURNON ANDANCE 1 185 15 1 2 TOURNON ANNONAY 16 345 33 20 22 TOURNON ARCENS 376 11 1 0 TOURNON ARDOIX 1 262 15 1 2 TOURNON ARLEBOSC 331 11 1 0 TOURNON ARRAS-SUR-RHONE 520 15 1 0 LARGENTIERE ASSIONS (LES) 740 15 2 0 LARGENTIERE ASTET 42 7 1 0 LARGENTIERE AUBENAS 12 172 33 15 17 PRIVAS AUBIGNAS 469 11 1 0 PRIVAS BAIX 1 164 15 1 2 LARGENTIERE BALAZUC 377 11 1 0 LARGENTIERE BANNE 666 15 2 0 LARGENTIERE BARNAS 207 11 1 0 LARGENTIERE BEAGE (LE) 255 11 1 0 PRIVAS BEAUCHASTEL 1 822 19 2 3 LARGENTIERE BEAULIEU 498 11 2 0 LARGENTIERE BEAUMONT 244 11 1 0 PRIVAS BEAUVÈNE 210 11 1 0 TOURNON BELSENTES 550 19 2 0 LARGENTIERE BERRIAS-ET-CASTELJAU 762 15 2 0 LARGENTIERE BERZEME 174 11 1 0 LARGENTIERE BESSAS 216 11 1 0 PRIVAS BIDON 241 11 1 0 TOURNON BOFFRES 633 15 1 0 TOURNON BOGY 434 11 1 0 LARGENTIERE BOREE 151 11 1 0 LARGENTIERE BORNE 51 7 1 0 TOURNON BOUCIEU-LE-ROI 269 11 1 0 TOURNON BOULIEU-LES-ANNONAY 2 300 19 2 3 PRIVAS BOURG-SAINT-ANDEOL 7 116 29 12 14 TOURNON BOZAS 245 11 1 0 TOURNON BROSSAINC 279 11 1 0 LARGENTIERE BURZET 439 11 2 0 LARGENTIERE CELLIER-DU-LUC 77 7 1 0 PRIVAS CHALENCON 311 11 1 0 TOURNON CHAMBON -

Guide Quatre Saisons 2019

FR / EN 2019 guide offert Free guide GUIDE QUATRE SAISONS 2019 nature / PATRIMOINE / Art de vivre / loisirs GUIDE QUATRE SAISONS 2019 SOMMAIRE AU MONDE RUBRIQUE UNIQUE ÉDITO 40 32 l y a 5 ans déjà, la grotte Chauvet et ses exceptionnelles peintures Ipréhistoriques rejoignaient le cercle prestigieux des sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Une reconnaissance au côté de la Grande Muraille de Chine, des Pyramides d’Égypte, du site archéologique d’Olympie en Grèce, du Taj Mahal en Inde, du Mont Saint Michel ou de l’île de Pâques et ses statuts géantes qui place « la première galerie d’art ardéchoise » parmi les plus grands chefs d’œuvre du génie créateur humain au monde. La grotte Chauvet et sa restitution la grotte Chauvet 2 - Ardèche constituent le joyau d’un territoire qui brille de mille feux avec son magistral Pont d’Arc arche minérale unique, ses Gorges de l’Ardèche et sa réserve naturelle nationale, ses grottes fascinantes aux concrétions multiples dont l’Aven d’Orgnac classé parmi les 18 Grands Site de France (c’est la seule grotte !) et ses villages classés Balazuc, Labeaume et Vogüé. 6 38 10 Ses paysages, ses espaces naturels et ses rivières rafraichissantes sont une invitation à sortir des sentiers battus en toute liberté ou accompagnés de guides passionnants. Spéléologie, escalade, randonnée, VTT, canoë, barque, équitation … tous les goûts sont dans la nature ! Pont d’Arc-Ardèche est une expérience stimulante, un voyage initiatique à vivre toute l’année. Au rythme des saisons, des couleurs, des arômes, des rendez-vous culturels et sportifs, des marchés de terroirs… et des attachants villages préservés aux ruelles et places ombragées. -

Fr8201668 Arrete Annexe

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la transition écologique Arrêté du modifiant l'arrêté du 03 novembre 2016 portant modification du site Natura 2000 « Marais de Malibaud » renommé « Marais des Agusas, montagnes de la Serre et d'Uzège » (zone spéciale de conservation) NOR : à attribuer ultérieurement La ministre de la transition écologique, Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ; Vu la décision d'exécution (UE) 20XX/XX de la Commission du XX/XX/XX arrêtant une XXième actualisation de la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne ; Vu le code de l'environnement, notamment le I et le III de l'article L. 414-1, et les articles R. 414-1, R. 414-3, R. 414-4, R. 414-6 et R. 414-7 ; Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ; Vu l'arrêté du 03 novembre 2016 portant désignation du site Natura 2000 « Marais de Malibaud », Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 09 août 2021 au 30 août 2021, en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, Arrête : Article 1er Le site prend le nom de « Marais des Agusas, montagnes de la Serre et d'Uzege ».