Cronaca Di Sant'agata Di Puglia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ambito Della Lucera E Delle Serre Dei Monti Dauni

LEGENDA Progetto Tratti in viadotto Tratti in galleria Tratti allo scoperto Confini Regionali 245,49 Confini comunali 246,66 247,63 271,39 254,27 247,26 245,37 NORD 259,07 261,37 243,13 240,8 240,61 269,87 265,96 251,21 243,09 238,35 254,62 247,69 232,93 271,98 263,35 231,65 265,58 256,09 261,38 231,24 260,88 235,29 233,4 258,15 243,85 238,35 247,91 254,79 227,69 244,26 274,17 260,1 239,14 237,3 232,99 224,45 251,84 247,55 273,84 229,79 226,85 262,16 254,28 224,21 265,41 244,89 233,07 265,14 225,62 242,03 252,19 237,2 267,52 247,32 227,1 269,07 233,73 TROIA 236,47 239,11 BA-01 243,56 239,84 H9-L.390m 227,63 247,23 259,55 BARICASTELLUCCIO DEI SAURI 269,08 271,96 223,1 REGIONE CAMPANIAREGIONE PUGLIA 232,79 ORSARA DI 238,57 226,24 223,52 PROVINCIA DI FOGGIA PUGLIA BOVINO 228,88 Tav 1 di 2 242,63 2+484.15 Prog. 248,07 GRECI PROVINCIA DI BENEVENTO 251,83 MONTAGUTO 265,46 221,11 262,86 PROVINCIA DI AVELLINO DELICETO Prog= 29+045.95 (BD) 29+045.95 Prog= INIZIO PROGETTO DEFINITIVO BOVINO-ORSARA DEFINITIVO PROGETTO INIZIO 238,18 N.90 STATALE STRADA DEVIAZIONE FINE 233,66 PANNI 236,95 SAVIGNANO 221,37 IRPINO KM 31 229,3 223,83 258,52 237,53 240,14 NAPOLI 243,93 ACCADIA KM 31 219,39 221,79 SANT'AGATA H3 226,86 ARIANO dispari VA .1 VA dispari FA01B V4 M1 225,32 FA01D 230,15 IRPINO DI PUGLIA FA01C FA01D 232,16 QMT MONTELEONE FA01D PLINTO 221,85 PER PALO GSM-R 237,33 KM 30 KM DI PUGLIA NORD 251,2 225,07 219,34 233,21 .1 VA pari 234,9 5 238,8 30 KM 240,45 6 225,07 PASSAGGIO DOPPIO/SINGOLO BINARIO LINEA ESISTENTE CERVARO-BOVINO COMUNICAZIONE P/D S 60U/1200/0.040dx -

Real Collegio Di Lucera. Appendice

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA INTENDENZA, GOVERNO E PREFETTURA DI CAPITANATA - PUBBLICA ISTRUZIONE REAL COLLEGIO DI LUCERA - APPENDICE 1809 - 1861 Busta Fascicolo Oggetto Anni Osservazioni L'inventariazione delle scritture dell'Appendice, tutte riguardanti il Real Collegio di Lucera, è stata curata dalla dr.ssa Maria De Lisi, documentalista, nel 1986. 1 1 Disposizioni relative alla ristrutturazione dei locali del 1809 Contiene una piantina del Real Collegio adibiti a scuole, refettorio e cucina. Collegio. 1 2 Disposizioni relative ai debitori del Collegio. 1809-1812 1 3 Compensi spettanti al rettore ed al suo segretario. 1812 1 4 Ordinativi di pagamento relativi alle spese per l'istruzione 1812-1813 pubblica nell'esercizio del 1812. 1 5 Deliberazione della Commissione amministrativa sullo 1813-1814 stanziamento di somme da utilizzare per forniture varie per la riattazione del muraglione del Real Collegio e per i bruchi. 1 6 Manifesto per l'appalto delle rendite del Real Collegio. 1816 1 7 Invio di un certificato dalla Gran Corte dei Conti da notificare 1818 all'Economo Saverio Prisari. 1 8 Circolare del Ministero degli Affari Interni relativa alle 1818 disposizioni impartite con D.R. 11-05-1816 sulla presentazione del conto annuale da rimettere all'esame della Gran Corte dei Conti. 1 9 Delibera relativa al nuovo sistema di esazione delle rendite 1820 da adottarsi a cura del contabile del Real Collegio. 1 10 Ordinativi di pagamento relativi alle somme reclamate dal 1821 rettore per gratificazioni spettanti ai professori. 1 11 Spesa per il restauro della Chiesa del Real Collegio e degli 1824 arredi sacri. 1 12 Assegnazione di fondi al Real Collegio per il saldo 1826 dell'esercizio finanziario 1825. -

Northern Puglia & the Gargano Promontory

© Lonely Planet Publications 84 www.lonelyplanet.com 85 Northern Puglia & the Gargano Promontory Crowning Italy’s boot, the northern province of Foggia (the capitanata) is an attractive NORTHERN PUGLIA & THE NORTHERN PUGLIA & THE land of contrasting geographical bands, from the mountainous rocky spur of the Gargano GARGANO PROMONTORY Promontory to the vast flat tablelands of the Tavoliere and the gentle rolling hills of the Daunia Pre-Apennines. The Tavoliere is the wheatbowl of southern Italy, covering half of the capitanata in a 3000-sq-km geometric chequerboard of golden fields. Tracks across the plains bear witness to the centuries-old transhumance routes, the ancient droving trails or tratturi along which sheep and cattle were moved from Abruzzo to Puglia. The wheatfields surrounding the provincial capital of Foggia gently give way to the wetlands and salt works of Margherita di Savoia on the southeast coast, a region famous for its prolific birdlife. To the west, the Tavoliere merges into the undulating foothills, shallow valleys and wooded slopes of the beautiful Daunia mountains. Here, castles and towers of the medieval hilltop towns watch over Foggia’s Pre-Apennine border. Puglia’s only mountainous zone is the stunning Gargano Promontory, a blunt spur of limestone cliffs and dense forest jutting into the blue Adriatic Sea. Its landscape, flora and fauna are a geographical anomaly in Puglia’s Mediterranean mezzogiorno, more Croatian than southern Italian. Millions of years ago the Gargano was separated from the mainland by a thin strip of ocean. Now its unique beauty and summer seaside resorts are a favourite with Italian and German tourists. -

Curriculum Vitae Europass Architetto

/ Curriculum Vitae Europass Informazioni personali Cognome(i/) /Nome(i) Longo Michele Indirizzo(i) Viale Gandhi 75 ,71122, Foggia Telefono(i) 0881637538 Mobile: 3299269060 Fax 0881637538 P.IVA 01262700717 C.F. LNGMHL55A 19D643M E-mail [email protected] E-mail PEC [email protected] Cittadinanza Italiana Luogo Di Nascita Foggia Data di nascita 19/01/1955 Sesso Maschio Iscrizione Ordine Professionale Iscritto in data 02/05/1983 all'Ordine degli Architetti P.P.C. con Matricola 174 (34 anni) Occupazione desiderata/Settore professionale Architetto Esperienza professionale OPERE PUBBLICHE Date 1984 Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e DD.LL. Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana del Sub-Appennino Dauno Meridionale 'BOVINO' Tipo di attività o settore Lavori realizzazione strada esterna Bosco collegamento Faeto Celle San Vito Date 1986 Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e DD.LL Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Carpino (FG) Tipo di attività o settore Sistemazione civico cimitero vecchio Date 1987 Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e DD.LL Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di carpino (fg) Tipo di attività o settore Realizzazione nuovo cimitero Date 1988 Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e DD,LL Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di carpino (fg) Tipo di attività o settore Realizzazione campo di calcio polivalente / Date 1988 Lavoro o posizione ricoperti Progettazione e DD.LL Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di carpino (fg) Tipo di attività -

Apricena Dintorni

Apricena Dintorni Localita vicine a Apricena B Poggio Imperiale D San Leonardo in F San Paolo di Civitate Passiria G San Severo Gargano: mare vicino a Apricena Conosciuto anche come lo Sperone d’Italia, il Gargano è un imponente promontorio che si trova al confine tra Molise e Puglia, anche se dal punto di vista amministrativo fa parte di quest’ultima. Compreso entro i confini del Parco Nazionale del Gargano, il promontorio si estende per oltre 2.000 kmq e si protende verso il Mare Adriatico per più di 70 km. Da sempre abitato, il Gargano presenta una conformazione geografica molto variegata, in quanto si va dalla costa all’alta montagna. Ricco di storia, arte e natura, il comprensorio del Gargano è una delle mete turistiche più frequentata della Puglia. Località posizionate sulla mappa A Lesina C Rignano Garganico E San Marco in Lamis Altre località Cagnano Varano Carpino Ischitella Manfredonia Mattinata Monte Sant'Angelo Peschici Rodi Garganico San Giovanni Rotondo Serracapriola Vico del Gargano Vieste Lago di Lesina: laghi vicino a Apricena Il Lago di Lesina è un lago salato che si trova lungo la sponda settentrionale del Gargano, a livello del mare. La sua forma è allungata, ed ha un’area di 51,5 chilometri quadrati, una lunghezza di 22 chilometri ed è largo 1,8 chilometri. Comunica con il mare tramite tre canali, la foce S.Andrea, la foce Schiappara e l’Acquarotta. Nel lago si pratica la pesca alle anguille. Lungo le coste sono state ritrovate delle capanne del Neolitico e dei resti dell’età del bronzo e del ferro. -

Appendice Sigle E Codici

Libreria Digitale Pugliese – Linee guida – Appendice © Regione Puglia – Servizio Beni Culturali /Proprietà culturale: Francesco Lavecchia Appendice Sigle e Codici Di seguito sono riportati i codici e le sigle utili per la valorizzazione di alcuni campi. Codici PUGLIA Sigle delle Codice Istat 16 Soprintendenze pugliesi Sigla Regione PUG Soprintendenza per i Beni Ambientali, 05 SBAAAS BA Architettonici, Artistici e Storici della Puglia Codici PROVINCE 63 SA TA Soprintendenza Archeologica per la Puglia Bari BA BAT BT Brindisi BR Foggia FG Lecce LE Taranto TA Pr BRINDISI Istat Pr TARANTO Istat Pr TARANTO Istat Brindisi 074001 Avetrana 073001 Palagiano 073021 Carovigno 074002 Carosino 073002 Pulsano 073022 Ceglie Messapica 074003 Castellaneta 073003 Roccaforzata 073023 Cellino San Marco 074004 Crispiano 073004 San Giorgio Jonico 073024 Cisternino 074005 Faggiano 073005 San Marzano di San Giuseppe 073025 Erchie 074006 Fragagnano 073006 Sava 073026 Fasano 074007 Ginosa 073007 Statte 073029 Francavilla Fontana 074008 Grottaglie 073008 Taranto 073027 Latiano 074009 Laterza 073009 Torricella 073028 Mesagne 074010 Leporano 073010 Oria 074011 Lizzano 073011 Ostuni 074012 Manduria 073012 San Donaci 074013 Martina Franca 073013 San Michele Salentino 074014 Maruggio 073014 San Pancrazio Salentino 074015 Massafra 073015 San Pietro Vernotico 074016 Monteiasi 073016 San Vito dei Normanni 074017 Montemesola 073017 Torchiarolo 074018 Monteparano 073018 1 Libreria Digitale Pugliese – Linee guida – Appendice © Regione Puglia – Servizio Beni Culturali /Proprietà -

Autolinea SAN MARCO in LAMIS-S.GIOVANNI R.-MANFREDONIA Sede Regionale Della Puglia ORBA738-20A.Xlsx Orario in Vigore Dal 1° Luglio 2020

Autolinea SAN MARCO IN LAMIS-S.GIOVANNI R.-MANFREDONIA Sede Regionale della Puglia ORBA738-20A.xlsx Orario in vigore dal 1° luglio 2020 Cadenza fer fer fer fer FEST fer fer fer fer scol FEST fer ns scol GIOR fer fer fer fer fer GIOR (6-7-9- (11-20- Note (1) (2-22) (3) (4) (5-21) (2) (6) (20) (3-20) (6-7-21) (6-7-8-22) 22) (6-7-9) (2-21) (6-22) (2) (10) (11) 24) S. MARCO IN LAMIS 05:50 06:30 07:15 08:30 10:00 10:30 11:30 - 12:50 - 13:25 13:50 13:55 - - 15:35 - 17:15 18:35 - 21:30 Borgo Celano 06:00 06:40 07:25 08:40 10:10 10:40 11:40 - 13:00 - 13:30 14:00 14:05 - - 15:45 - 17:25 18:45 - 21:40 S. GIOVANNI ROTONDO | | | 08:45 10:15 | 11:45 - 13:05 - 13:40 | | - - 15:55 - | | - | Conv. Capp. 06:05 06:45 07:30 08:50 10:20 10:45 11:50 12:00 13:15 13:15 13:45 14:05 14:10 14:10 14:10 16:00 15:50 17:30 18:50 20:15 21:45 S. GIOVANNI ROTONDO 06:10 06:50 07:35 08:55 10:25 10:50 - 12:05 13:20 13:20 - 14:10 14:15 14:15 14:15 - 15:55 17:35 18:55 20:20 21:50 Matine 06:25 07:05 07:50 09:10 10:40 11:05 - 12:20 13:35 13:35 - - - 14:30 14:30 - 16:10 17:50 19:10 20:35 - Nappitiello 06:30 07:10 07:55 09:15 10:45 11:10 - 12:25 13:40 13:40 - - - 14:35 14:35 - 16:15 17:55 19:15 20:40 - Signoritto 06:35 07:15 08:00 09:20 10:50 11:15 - 12:30 13:45 13:45 - - - 14:40 14:40 - 16:20 18:00 19:20 20:45 - MANFREDONIA - Capitaneria 06:50 07:30 08:15 09:35 11:05 11:30 - 12:45 14:00 14:00 - - - 14:55 14:55 - 16:35 18:15 19:35 21:00 - MANFREDONIA - Bar Pace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cadenza fer fer scol scol FEST fer fer scol scol fer ns FEST fer fer fer fer -

Consiglio Generale Degli Ospizi Bilanci Delle Opere Pie

ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA CONSIGLIO GENERALE DEGLI OSPIZI BILANCI DELLE OPERE PIE Numero d'ordine Anno Distretto o Comune dove si trovano gli enti di beneficenza Osservazioni del volume circondario ai quali si riferiscono i bilanci 1 1812 Foggia Foggia. 2 1812 Foggia Cerignola. 3 1812 Foggia Monte Sant'Angelo 4 1812 Foggia Manfredonia. 5 1812 San Severo Serracapriola. 6 1818 Bovino Bovino, Panni. 7 1818 Bovino Deliceto, Sant' Agata. 8 1818 Foggia Cerignola. 9 1818 Foggia Manfredonia. 10 1818 Foggia Monte Sant'Angelo 11 1822 Foggia Cerignola. 12 1822 Foggia Manfredonia. 13 1822 Foggia Monte Sant'Angelo 14 1822 Foggia Celenza, San Marco la Catola, Carlantino. 15 1822 Bovino Deliceto, Sant'Agata. 16 1822 Bovino Foggia, Volturara, Lucera, Biccari, Alberona, Roseto, Volturino, San Bartolomeo, Motta, I volumi 16-18 non sono stati discussi degli enti morali, Stornarella, Casaltrinità, Manfredonia, Vieste, Bovino, Panni, Castelluccio dei Sauri, Troia, bensì dei comuni; per tale ragione si è provveduto a Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Anzano, Sant'Agata, Accadia, Monteleone, Ascoli, Candela, sistemarli tra gli stati discussi del 3° ufficio dell'Intendenza. Montefalcone, Greci, Ginestra, Savignano, Deliceto. Cfr. inventario del fondo Intendenza, governo e prefettura di Capitanata, Atti , b. 1073 17 1823 San Severo San Severo, Castelnuovo, Casalvecchio, Casalnuovo, Pietra, Celenza, Carlantino, San Marco la Catola, Serracapriola, Chieuti, Torremaggiore, San Paolo, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Rignano, Cagnano, Carpino, Vico, 18 1823 Bovino Candela, Accadia, Deliceto, Sant' Agata, Anzano, Monteleone, Greci, Ginestra, Montefalcone, Savignano, Castelfranco, Bovino, Panni, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Celle, Troia. 19 1827 Bovino Deliceto, Sant' Agata. -

Bovino -Deliceto - Castelluccio Dei Sauri Località "Monte Livagni"

REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA Comune: Bovino -Deliceto - Castelluccio dei Sauri Località "Monte Livagni" PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE - 10 AEROGENERATORI - Sezione 0: RELAZIONI GENERALI Titolo elaborato: STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDROLOGICA E IDRAULICA - ALLEGATO 8 - Output dei risultati ottenuti con il software Hec-Ras in corrispondenza di ogni sezione di calcolo N. Elaborato: 0.7.8 Scala: - Committente Progettazione WINDERG S.r.l. Via Trento, 64 sede legale e operativa Vimercate (MB) San Giorgio Del Sannio (BN) via de Gasperi 61 P.IVA 04702520968 sede operativa Lucera (FG) S.S.17 loc. Vaccarella snc c/o Villaggio Don Bosco P.IVA 01465940623 $]LHQGDFRQVLVWHPDJHVWLRQHTXDOLWj&HUWLILFDWR1 Amministratore Unico Progettista Michele GIAMBELLI Dott. Ing. Nicola FORTE 00 OTTOBRE 2018 LR NF NF Emissione Progetto Definitivo sigla sigla sigla Data DESCRIZIONE Rev. Elaborazione Approvazione Emissione Nome File sorgente GE.BOV01.PD.0.7.8.dwg Nome file stampa GE.BOV01.PD.0.7.8.pdf Formato di stampa A4 Studio di compatibilità idrologica e idraulica - Codice GE.BOV01.PD.0.5 Revisione 00 Relazione idrologica Data 16/04/2018 Pagina 1 di 33 Sommario 1. PREMESSA ..................................................................................... 3 2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMPIANTO ............................................ 8 2.1 Generalità .................................................................................................................. -

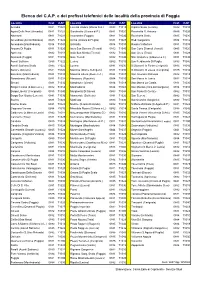

CAP Località Pref

Elenco dei C.A.P. e dei prefissi telefonici delle località della provincia di Foggia Località Pref. CAP Località Pref. CAP Località Pref. CAP Accadia 0881 71021 Foresta Umbra (Monte S.A.) 0884 71018 Ripalta Scalo (Lesina) 0882 71010 Agata Delle Noci (Accadia) 0881 71021 Giardinetto (Orsara di P.) 0881 71020 Rocchetta S. Antonio 0885 71020 Alberona 0881 71031 Incoronata (Foggia) 0881 71040 Rocchetta Scalo 0885 71020 Amendola (Ascoli Satriano) 0885 71022 Ischia (Orsara di Puglia) 0881 71027 Rodi Garganico 0884 71012 Amendola (Manfredonia) 0884 71043 Ischitella 0884 71010 Roseto Valfortore 0881 71039 Anzano Di Puglia 0881 71020 Isola San Domino (Tremiti) 0882 71040 San Carlo D'ascoli (Ascoli) 0885 71020 Apricena 0882 71011 Isola San Nicola (Tremiti) 0882 71040 San Cireo (Troia) 0881 71029 Arpinova (Foggia) 0881 71010 Isole Tremiti 0882 71040 San Cristoforo (S.Marco La C.) 0881 71030 Ascoli Satriano 0885 71022 Lesina 0882 71010 San Ferdinando Di Puglia 0883 71046 Ascoli Satriano Scalo 0885 71022 Lucera 0881 71036 S.Giovanni In Fonte (Cerignola) 0885 71042 Barone Deliceto) 0881 71026 Macchia (Monte S.Angelo) 0884 71030 S.Giovanni In Zezza (Cerignola) 0885 71042 Beccarini (Manfredonia) 0884 71043 Macchia Libera (Monte S.A.) 0884 71037 San Giovanni Rotondo 0882 71013 Berardinone (Biccari) 0881 71032 Manacore (Peschici) 0884 71010 San Marco In Lamis 0882 71014 Biccari 0881 71032 Mandrione (Vieste) 0884 71019 San Marco La Catola 0881 71030 Borgo Celano (S.Marco in L.) 0882 71014 Manfredonia 0884 71043 San Menaio (Vico del Gargano) 0884 71010 Borgo -

Anno Scolastico 2018-19 PUGLIA AMBITO 0015 - FG3 Elenco Scuole Primaria Ordinato Sulla Base Della Prossimità Tra Le Sedi Definita Dall’Ufficio Territoriale Competente

Anno Scolastico 2018-19 PUGLIA AMBITO 0015 - FG3 Elenco Scuole Primaria Ordinato sulla base della prossimità tra le sedi definita dall’ufficio territoriale competente SEDE DI ORGANICO ESPRIMIBILE DAL Altri Plessi Denominazione altri Indirizzo altri Comune altri PERSONALE Scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole stesso plessi-scuole Codice Istituto Denominazione Istituto DOCENTE Denominazione Sede Caratteristica Indirizzo Sede Comune Sede Istituto Istituto Istituto stesso Istituto FGIC878001 GIANNI FGEE878013 GIANNI RODARI NORMALE VIA SPINA 1 VIESTE FGEE878024 DON LUIGI FASANELLA VIA TOMMASEO VIESTE RODARI-ALIGHIERI SPALATR FGEE878035 DELLISANTI VIA DELL'ANTICO PORTO VIESTE AVIANE FGIC83300B LIBETTA - PESCHICI FGEE83301D PESCHICI NORMALE VIA MONTESANTO PESCHICI FGIC84100A I.C. MANICONE -C.D FGEE84101C VIA PAPA GIOVANNI XXIII NORMALE VIA PAPA GIOVANNI XXIII VICO DEL FGEE84102D FILIPPO FIORENTINO VIA PAPA GIOVANNI XXIII VICO DEL FIORENTINO N. 45 GARGANO N. 2 GARGANO FGIC80700V GIANNONE FGEE807022 BATTISTI - GIANNONE NORMALE CORSO C. BATTISTI ISCHITELLA FGEE807033 PIAZZA MARGHERITA PIAZZA MARGHERITA 21 RODI PIETRO - ISCHITELLA GARGANICO FGEE807011 PIETRO GIANNONE ISCHITELLA FGIC806003 PADRE GIULIO FGEE806015 CARPINO NORMALE VIA PADRE PIO CARPINO CASTELLI - CARPINO FGIC821005 D'APOLITO - CAGNANO FGEE821017 MARCONI NORMALE VIA MARCONI CAGNANO FGEE821028 CORSO GIANNONE CORSO GIANNONE 1 CAGNANO VARANO VARANO VARANO FGIC80800P DOMENICO FGEE80801R MATTINATA NORMALE VIA S. PELLICO MATTINATA SAVIO - MATTINATA FGIC864003 GIORDANI-DE SANCTIS -

Ordinanza Del Sindaco

COMUNE DI CARPINO Provincia di Foggia 0884 900711 - Fax 0884900734 IL SINDACO Prot. n° Ordinanza n° 26/2021 OGGETTO:Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga. Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID - 19" convertito, con modificazione dalla Legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n° 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 - bis, e dell'art. 4; Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 convertito con modificazione dalla Legge 22 maggio 2020, n° 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ed in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1; Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33., convertito con modificazione dalla Legge 14 luglio 2020 n° 74 Recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19"; Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n° 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 202 n° 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19, deliberata il 31 gennaio 2020"; Visto il decreto Legge 07 ottobre 2020 n° 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID - 19, nonchè per l'attuazione della direttiva (UE) 202 / 739 del 03 giugno 2020; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n° 35, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, e dal decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n° 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19; Tel.