Commune De Kouoptamo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dictionnaire Des Villages Du Département Bamoun 42 P

OFFICE DE LA RECHERCHE REfIlUBLIQUE FEDERALE SCIENTIFIQUE ET 'rECHNIQUE DU OUTRE-MER CAMEROUN CENTRE OR5TOM DE YAOUNDE 1 DICTIONNAIRE DES VILLAGES . DU DEPARTEMENT BAMOUN ~prèS la documentation réunie ~ ~ction de Géographiy de l'ORS~ REPERTOIRE GEOGRAPHIQUE DU CAMEROUN FASCICULE n° 16 SH. n° 44 YAOUNDE Janvier 1968 REPERTOIRE GEOGRAPHIQUE DU CAMEROUN Fesc. Tabl.eau de là population du Cameroun, 68 p. Fév. 1965 SH. N° 17 Fasc. 2 Dictionnaire des villages du Dia et Lobo, 89 p. Juin 1965 SH. N° 22 Fasc. 3 Dictionnaire des ~illages de la Haute-Sanaga, 53 p. Août 1965 SH. N° 23 Fasc. 4 Dictionnaire des villages du Nyong et Mfoumou, ~~ p. Octobre 1965 SH. N° ?4 Fasc. 5 Dictionnaire des villages du Nyong et Soo 45 p. Novembre 1965 SH. N° 25 Fasc. 6 Dictionnaire des villages du l'-Jtem 126 p. Décembre 1965 SH. N° 26 Fasc. 7 Dictionnaire des villages de la Mefou 108 p. Janvier 1966 SH. N" 27 Fasc. 8 Dictionnaire des villages du Nyong et Kellé 51 p. Février 1966 5H. N° 28 Fasc. 9 Dictionnaire des villages de la Lékié 71 p. Mars 1966 SH. N° 29 Fasc. 10 Dictionnaire des villages de Kribi P. Mars 1966 SH. N° 30 Fasc. 11 Dictionnaire des villages du Mbam 60 P. Mai 1966 SH. N° 31 Fasc. 12 Dictionnaire des villages de Boumba Ngoko 34 p. Juin 1966 SH 39 Fasc. 13 Dictionnaire des villages de Lom-et-Djérem 35 p. Juillet 1967 SH. 40 Fasc. 14 Dictionnaire des villages de la Kadei 52 p. Août 1967 SH. 41 Fasc. -

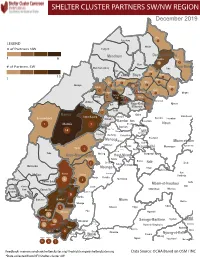

NW SW Presence Map Complete Copy

SHELTER CLUSTER PARTNERS SW/NWMap creation da tREGIONe: 06/12/2018 December 2019 Ako Furu-Awa 1 LEGEND Misaje # of Partners NW Fungom Menchum Donga-Mantung 1 6 Nkambe Nwa 3 1 Bum # of Partners SW Menchum-Valley Ndu Mayo-Banyo Wum Noni 1 Fundong Nkum 15 Boyo 1 1 Njinikom Kumbo Oku 1 Bafut 1 Belo Akwaya 1 3 1 Njikwa Bui Mbven 1 2 Mezam 2 Jakiri Mbengwi Babessi 1 Magba Bamenda Tubah 2 2 Bamenda Ndop Momo 6b 3 4 2 3 Bangourain Widikum Ngie Bamenda Bali 1 Ngo-Ketunjia Njimom Balikumbat Batibo Santa 2 Manyu Galim Upper Bayang Babadjou Malentouen Eyumodjock Wabane Koutaba Foumban Bambo7 tos Kouoptamo 1 Mamfe 7 Lebialem M ouda Noun Batcham Bafoussam Alou Fongo-Tongo 2e 14 Nkong-Ni BafouMssamif 1eir Fontem Dschang Penka-Michel Bamendjou Poumougne Foumbot MenouaFokoué Mbam-et-Kim Baham Djebem Santchou Bandja Batié Massangam Ngambé-Tikar Nguti Koung-Khi 1 Banka Bangou Kekem Toko Kupe-Manenguba Melong Haut-Nkam Bangangté Bafang Bana Bangem Banwa Bazou Baré-Bakem Ndé 1 Bakou Deuk Mundemba Nord-Makombé Moungo Tonga Makénéné Konye Nkongsamba 1er Kon Ndian Tombel Yambetta Manjo Nlonako Isangele 5 1 Nkondjock Dikome Balue Bafia Kumba Mbam-et-Inoubou Kombo Loum Kiiki Kombo Itindi Ekondo Titi Ndikiniméki Nitoukou Abedimo Meme Njombé-Penja 9 Mombo Idabato Bamusso Kumba 1 Nkam Bokito Kumba Mbanga 1 Yabassi Yingui Ndom Mbonge Muyuka Fiko Ngambé 6 Nyanon Lekié West-Coast Sanaga-Maritime Monatélé 5 Fako Dibombari Douala 55 Buea 5e Massock-Songloulou Evodoula Tiko Nguibassal Limbe1 Douala 4e Edéa 2e Okola Limbe 2 6 Douala Dibamba Limbe 3 Douala 6e Wou3rei Pouma Nyong-et-Kellé Douala 6e Dibang Limbe 1 Limbe 2 Limbe 3 Dizangué Ngwei Ngog-Mapubi Matomb Lobo 13 54 1 Feedback: [email protected]/ [email protected] Data Source: OCHA Based on OSM / INC *Data collected from NFI/Shelter cluster 4W. -

Commodification of Care and Its Effects on Maternal Health in the Noun Division (West Region – Cameroon) Ibrahim Bienvenu Mouliom Moungbakou

Moungbakou BMC Medical Ethics 2018, 19(Suppl 1):43 https://doi.org/10.1186/s12910-018-0286-1 RESEARCH Open Access Commodification of care and its effects on maternal health in the Noun division (West Region – Cameroon) Ibrahim Bienvenu Mouliom Moungbakou Abstract Background: Since the mid-1980s, there has been a gradual ethical drift in the provision of maternal care in African health facilities in general, and in Cameroon in particular, despite government efforts. In fact, in Cameroon, an increasing number of caregivers are reportedly not providing compassionate care in maternity services. Consequently, many women, particularly the financially vulnerable, experience numerous difficulties in accessing these health services. In this article, we highlight the unequal access to care in public maternity services in Cameroon in general and the Noun Division in particular. Methods: For this study, in addition to documentary review, two qualitative data collection techniques were used: direct observation and individual interviews. Following the field work, the observation data were categorized and analyzed to assess their relevance and significance in relation to the topics listed in the observation checklist. Interviews were recorded using a dictaphone; they were subsequently transcribed and the data categorized and coded. After this stage, an analysis grid was constructed for content analysis of the transcripts, to study the frequency of topics addressed during the interviews, as well as divergences and convergences among the respondents. Results: The results of this data analysis showed that money has become the driving force in service provision. As such, it is the patient’s economic capital that counts. Considered “clients”, pregnant women without sufficient financial resources wait long hours in corridors; some die in pain under the indifferent gaze of the professionals who are supposed to take care of them. -

Community Media Is 10% Media and 90% Community a Mapping Project on the Potentials of Community Media in Cameroon in Times of Conflict

1 CCMN Cameroon Community Media Network Community Media is 10% Media and 90% Community A Mapping Project on the Potentials of Community Media in Cameroon in Times of Conflict A project by: Financed by: P.2 Editorial P.5 Community Media as Conveyer of a peaceful solution to the current Anglophone Crisis P.8 Community Media produce Open Spaces for Communities in Times of War P.12 CCMN In numbers P.15 List of CCMN Members P.17 Who is CCMN P.19 We’ve come a long way! We Need Women’s voices in media P.22 CCMN Staff P.24 CCMN and Peace Journalism Peace Journalistic Approaches and Professionalism can lower P.26 Risk for Journalists in Conflict Situation P.28 CCMN in South West/Littoral P.30 CCMN in North West/West P.34 Program Content P.36 Languages in the Network 2 3 There is no better time than now to sound the Community media play a crucial role in favouring clarion call for peace public debate and preserving the country’s precious diversity of people and cultures RT REV FONKI SAMUEL JOHANNES SINGER Moderator of the PCC Project Officer Cameroon Bread for the World Over the past years and decades, media consumption At Bread for the World, we are convinced that Cameroon Community Media “ been out of school for the past three academic years – has changed profoundly all over the globe. We have Cameroon’s community media precisely play a crucial Network (CCMN) which has brought the call for peace is urgent! access to an ever broadening range of international role in favouring public debate and preserving the together media practitioners and We are grateful to our partners, Bread for the World media and often receive the same „latest news“ – country’s precious diversity of people and cultures. -

Pdf | 300.72 Kb

Report Multi-Sector Rapid Assessment in the West and Littoral Regions Format Cameroon, 25-29 September 2018 1. GENERAL OVERVIEW a) Background What? The humanitarian crisis affecting the North-West and the South-West Regions has a growing impact in the bordering regions of West and Littoral. Since April 2018, there has been a proliferation of non-state armed groups (NSAG) and intensification of confrontations between NSAG and the state armed forces. As of 1st October, an estimated 350,000 people are displaced 246,000 in the South-West and 104,000 in the North-West; with a potential increment due to escalation in hostilities. Why? An increasing number of families are leaving these regions to take refuge in Littoral and the West Regions following disruption of livelihoods and agricultural activities. Children are particularly affected due to destruction or closure of schools and the “No School” policy ordered by NSAG since 2016. The situation has considerably evolved in the past three months because of: i) the anticipated security flashpoints (the start of the school year, the “October 1st anniversary” and the elections); ii) the increasing restriction of movement (curfew extended in the North-West, “No Movement Policy” issued by non-state actors; and iii) increase in both official and informal checkpoints. Consequently, there has been a major increase in the number of people leaving the two regions to seek safety and/or to access economic and educational opportunities. Preliminary findings indicate that IDPs are facing similar difficulties and humanitarian needs than the one reported in the North-West and the South-West regions following the multisectoral needs assessment done in March 2018. -

Proceedingsnord of the GENERAL CONFERENCE of LOCAL COUNCILS

REPUBLIC OF CAMEROON REPUBLIQUE DU CAMEROUN Peace - Work - Fatherland Paix - Travail - Patrie ------------------------- ------------------------- MINISTRY OF DECENTRALIZATION MINISTERE DE LA DECENTRALISATION AND LOCAL DEVELOPMENT ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL Extrême PROCEEDINGSNord OF THE GENERAL CONFERENCE OF LOCAL COUNCILS Nord Theme: Deepening Decentralization: A New Face for Local Councils in Cameroon Adamaoua Nord-Ouest Yaounde Conference Centre, 6 and 7 February 2019 Sud- Ouest Ouest Centre Littoral Est Sud Published in July 2019 For any information on the General Conference on Local Councils - 2019 edition - or to obtain copies of this publication, please contact: Ministry of Decentralization and Local Development (MINDDEVEL) Website: www.minddevel.gov.cm Facebook: Ministère-de-la-Décentralisation-et-du-Développement-Local Twitter: @minddevelcamer.1 Reviewed by: MINDDEVEL/PRADEC-GIZ These proceedings have been published with the assistance of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) through the Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH in the framework of the Support programme for municipal development (PROMUD). GIZ does not necessarily share the opinions expressed in this publication. The Ministry of Decentralisation and Local Development (MINDDEVEL) is fully responsible for this content. Contents Contents Foreword ..............................................................................................................................................................................5 -

Dekadal Climate Alerts and Probable Impacts for the Period 21St to 30Th September 2020

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland ----------- ----------- OBSERVATOIRE NATIONAL SUR NATIONAL OBSERVATORY LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ON CLIMATE CHANGE ----------------- ----------------- DIRECTION GENERALE DIRECTORATE GENERAL ----------------- ----------------- ONACC-NOCC www.onacc.cm; [email protected]; Tel : (237) 693 370 504 / 654 392 529 BULLETIN N° 57 Dekadal climate alerts and probable impacts for the period 21st to 30th September 2020 September 2020 © ONACC September 2020, all rights reserved Supervision Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, National Observatory on Climate Change (ONACC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. Eng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, National Observatory on Climate Change (ONACC). Production Team (ONACC) Prof. Dr. Eng. AMOUGOU Joseph Armathé, Director, National Observatory on Climate Change (ONACC) and Lecturer in the Department of Geography at the University of Yaounde I, Cameroon. E ng. FORGHAB Patrick MBOMBA, Deputy Director, National Observatory on Climate Change (ONACC). BATHA Romain Armand Soleil, PhD student and Technical staff, ONACC. ZOUH TEM Isabella, M.Sc. in GIS-Environment. NDJELA MBEIH Gaston Evarice, M.Sc. in Economics and Environmental Management. MEYONG René Ramsès, M.Sc. in Physical Geography (Climatology/Biogeography). ANYE Victorine Ambo, Administrative staff, ONACC ELONG Julien Aymar, M.Sc. in Business and Environmental law. I.Introduction This dekadal climate early -

Programmation De La Passation Et De L'exécution Des Marchés Publics

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021 JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES RÉGION DE L’OUEST EXERCICE 2021 SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES Nbre de Montant des N° Désignation des MO/MOD N° Page Marchés Marchés 1 Services déconcentrés régionaux 14 526 746 000 3 2 Communauté Urbaine de Bafoussam 18 9 930 282 169 5 Département des Bamboutos 3 Services déconcentrés 6 177 000 000 7 4 Commune de Babadjou 12 350 710 000 7 5 Commune de Batcham 8 250 050 004 9 6 Commune de Galim 6 240 050 000 10 7 Commune de Mbouda 25 919 600 000 10 TOTAL 57 1 937 410 004 Département du Haut Nkam 8 Services Déconcentrés 4 81 000 000 13 9 Commune de Bafang 7 236 000 000 13 10 Commune de Bakou 11 146 250 000 14 11 Commune de Bana 6 172 592 696 15 12 Commune de Bandja 14 294 370 000 16 13 Commune de Banka 14 409 710 012 17 14 Commune de Banwa 10 155 249 999 19 15 Commune de Kékem 5 152 069 520 20 TOTAL 71 1 647 242 227 Département des Hauts Plateaux 16 Services déconcentrés départementaux 1 10 000 000 21 17 Commune de Baham 11 195 550 000 21 18 Commune de Bamendjou 12 367 102 880 22 19 Commune de Bangou 20 371 710 000 24 20 Commune de Batié 6 146 050 002 26 TOTAL 50 1 090 412 882 Département du Koung Khi 21 Services Déconcentrés 2 122 000 000 27 22 Commune de Bayangam 6 257 710 000 27 23 Commune de Dembeng 5 180 157 780 28 24 Commune de Pete Bandjoun 12 287 365 000 28 TOTAL 25 847 232 780 Département de la Menoua 25 -

Microbiological Quality of Water Sources in the West Region Of

Mabvouna Biguioh et al. BMC Public Health (2020) 20:346 https://doi.org/10.1186/s12889-020-8443-0 RESEARCH ARTICLE Open Access Microbiological quality of water sources in the West region of Cameroon: quantitative detection of total coliforms using Micro Biological Survey method Rodrigue Mabvouna Biguioh1, Sali Ben Béchir Adogaye1* , Patrick Martial Nkamedjie Pete2, Martin Sanou Sobze3, Jean Blaise Kemogne4 and Vittorio Colizzi1 Abstract Background: Adequate supply of safe drinking-water remains a critical issue in most developing countries. The whole western region of Cameroon doesn’t have a sustainable continuous water supply system, which leads most people to use potentially contaminated water sources to meet their daily water needs. Previous, studies carried out in similar areas of Cameroon have highlighted the poor bacteriological quality of water sources used as drinking- water by the local populations. Methods: This study used the Micro Biological Survey method, a rapid colorimetric test for the quantitative detection of Coliforms in water samples. 22 water sources (12 improved and 10 unimproved) were identified; 1 water sample of 50 ml was collected in sterile plastic tubes, immediately kept in a refrigerator box and transported to the laboratory for analysis. 1 ml of each sample was inoculated in the Coliforms Micro Biological Survey (Coli MBS) vials initially rehydrated with 10 ml of sterile distilled water. The Coli MBS vials were closed, shaken for about 30 s for homogenization and then incubated at 37 °C. From the initial red color of the Coli MBS vials, changes in color of the reaction vials were monitored at three different time intervals (12 h, 19 h and 24 h), corresponding to three levels of contamination. -

Commune De Kouoptamo

Centre Technique de la Forêt Communale Association des Communes Forestières du Cameroun BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN Tél. : (00237) 22 20 35 12 Email : ctfccameroun@ yahoo.com Site web : www.foretcommunale-cameroun.org COMMUNE DE KOUOPTAMO RESERVE FORESTIERE DE NGAMBOUO RAPPORT D’ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE DES VILLAGES RIVERAINS A LA RESERVE FORESTIERE (Buea, Ngbentsouen 1, Ngbentsouen 2, Ngambou 2, Batchanda) JUILLET 2013 Centre Technique de la Forêt Communale Association des Communes Forestières du Cameroun BP 15 107 Yaoundé CAMEROUN Tél. : (00237) 22 20 35 12 Email : ctfccameroun@ yahoo.com Site web : www.foretcommunale-cameroun.org SOMMAIRE Liste des tableaux..............................................................................................................................................4 Liste des cartes..................................................................................................................................................5 Chapitre 1 : Introduction ...................................................................................................................................6 1.1 Contexte et justification ........................................................................................................................6 1.2 Objectifs de l’étude.....................................................................................................................................7 Objectif global ..............................................................................................................................................7 -

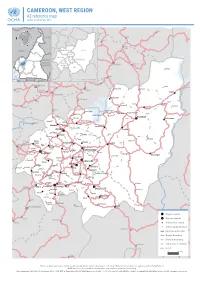

CAMEROON, WEST REGION A3 Reference Map Update of September 2018

CAMEROON, WEST REGION A3 reference map Update of September 2018 Nwa Ndu Benakuma CHAD WUM Nkor Tatum NIGERIA BAMBOUTOS NOUN FUNDONGMIFI MENOUA Elak NKOUNG-KHI CENTRAL H.-P. Njinikom AFRICAN HAUT- KUMBO Mbiame REPUBLIC -NKAM Belo NDÉ Manda Njikwa EQ. Bafut Jakiri GUINEA H.-P. : HAUTS--PLATEAUX GABON CONGO MBENGWI Babessi Nkwen Koula Koutoukpi Mabouo NDOP Andek Mankon Magba BAMENDA Bangourain Balikumbat Bali Foyet Manki II Bangambi Mahoua Batibo Santa Njimom Menfoung Koumengba Koupa Matapit Bamenyam Kouhouat Ngon Njitapon Kourom Kombou FOUMBAN Mévobo Malantouen Balepo Bamendjing Wabane Bagam Babadjou Galim Bati Bafemgha Kouoptamo Bamesso MBOUDA Koutaba Nzindong Batcham Banefo Bangang Bapi Matoufa Alou Fongo- Mancha Baleng -Tongo Bamougoum Foumbot FONTEM Bafou Nkong- Fongo- -Zem -Ndeng Penka- Bansoa BAFOUSSAM -Michel DSCHANG Momo Fotetsa Malânden Tessé Fossang Massangam Batchoum Bamendjou Fondonéra Fokoué BANDJOUN BAHAM Fombap Fomopéa Demdeng Singam Ngwatta Mokot Batié Bayangam Santchou Balé Fondanti Bandja Bangang Fokam Bamengui Mboébo Bangou Ndounko Baboate Balambo Balembo Banka Bamena Maloung Bana Melong Kekem Bapoungué BAFANG BANGANGTÉ Bankondji Batcha Mayakoue Banwa Bakou Bakong Fondjanti Bassamba Komako Koba Bazou Baré Boutcha- Fopwanga Bandounga -Fongam Magna NKONGSAMBA Ndobian Tonga Deuk Region capital Ebone Division capital Nkondjock Manjo Subdivision capital Other populated place Ndikiniméki InternationalBAF borderIA Region boundary DivisionKiiki boundary Nitoukou Subdivision boundary Road Ombessa Bokito Yingui The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. NOTE: In places, the subdivision boundaries may suffer of significant inacurracy. Date of update: 23/09/2018 ● Sources: NGA, OSM, WFP ● Projection: WGS84 Web Mercator ● Scale: 1 / 650 000 (on A3) ● Availlable online on www.humanitarianresponse.info ● www.ocha.un.org. -

Report of the SNC Mission Team in Cameroon August 28-July 07, 2007 Introduction the Present Report Outlines Activities, Outcomes

Report of the SNC Mission Team in Cameroon August 28-July 07, 2007 Introduction The present report outlines activities, outcomes and lessons learned during the consultative mission in Cameroon, carried out by a WBISD “Sustaining Natural Capital for Growth and Poverty Reduction (SNC) Program. The members of the team (Marian Delos Angeles, TTL, Jonas Mbwangue and Mirella Hernani) received support of Ousmane Seck, TTL of the World Bank CDD and GEF SLM projects in Cameroon, Germaine Mafougong, Assistant Program at the WBCO and the CDD Project Coordination Unit - “Programme National de Développement Participatif” (PNDP) to prepare in-country consultations with the government and the civil society, as well as the workshop with promising stakeholders. The main objectives of the mission was to layout the foundation for the establishment of the SNC Core Team in Cameroon and to define the preliminary vision and related action plan for the integration of the SNC approaches and principles into the national policies, strategies, programs and projects. 1. Activities a) Preparation of in-country consultations and stakeholders’ workshop The first meeting was organized on August 29, 2007 with both the WBCO and the CDD Project Coordination Unit (PNDP). During formal briefing sessions with the WBCO Manager and the PNDP Program Coordinator, the PNDP team indicated three areas of interest: medicinal plants, dispute between agriculture and pasture land, and protected areas. The PNDP and SNC Teams thereafter jointly identified the list of target institutions to be consulted and the target audiences to be invited to the July 05, 2007 workshop on “Sustaining Natural Capital for Local Development”.