Apport De La Stratigraphie Sequentielle Dans L'evolution

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Liste Des Participants Avec Choix Au Mouvement Regulier Pour Mutation Du Personnel Paramedical Annee 2017

LA LISTE DES PARTICIPANTS AVEC CHOIX AU MOUVEMENT REGULIER POUR MUTATION DU PERSONNEL PARAMEDICAL ANNEE 2017 DATE DATE Poste Actuel Choix NOMBRE SCORE SITUATION PROFESSION DATE DE D'AFFECTATION D'AFFECTATION ORDRE DE N Groupe PPR NOM PRENOM SEXE D'ENFANT N Z C national FAMILIALE CONJOINT RECRUTEMENT AU POSTE DANS LA CHOIX DELEGATION FORMATION SANITATIRE DELEGATION FORMATION SANITATIRE S ACTUEL PROVINCE D'ORIGINE D'ORIGINE D'ACCUEIL D'ORIGINE 1 INFIRMIER POLYVALENT 262446 KMICH TALEB 201,1666667 M M 0 Autre 02/01/1984 02/01/1984 02/01/1984 33,8333333 5 3 1 BOULEMANE DR Tirnest BOULEMANE CSU Outat El Haj 2 INFIRMIER POLYVALENT 179704 DAHA OMAR 192,5 M M 6 Autre 01/07/1981 27/06/1987 01/07/1981 36,3333333 4 3 1 TIZNIT DR Lkraima TIZNIT CSCA Sahel 3 INFIRMIER POLYVALENT 867778 BERNICHA FOUZIA 157,6666667 F M 3 Autre 01/07/1982 01/07/1982 01/07/1982 35,3333333 1 2 1 EL JADIDA CSCA Ouled Frej EL JADIDA CSU Al Matar CRSR Centre De Reference de la Sante 4 INFIRMIER POLYVALENT 854836 EL RHAYOUR FATIMA 142,5 F M 5 Autre 01/07/1981 23/10/1992 02/10/1992 25,0833333 3 3 1 MOULAY YACOUB DR Ain Bouali MOULAY YACOUB Reproductive 5 INFIRMIER POLYVALENT 854836 EL RHAYOUR FATIMA 142,5 F M 5 Autre 01/07/1981 23/10/1992 02/10/1992 25,0833333 3 3 2 MOULAY YACOUB DR Ain Bouali MOULAY YACOUB CSCA S. Ahmed Bernoussi 6 INFIRMIER POLYVALENT 262313 DWASSY LHASSAN 136,3333333 M M 2 Autre 02/01/1984 13/10/2015 02/01/1984 33,8333333 4 2 1 TAROUDANT CSC Ait Oussaih TAROUDANT CSU Talmaklate 7 INFIRMIER POLYVALENT 262313 DWASSY LHASSAN 136,3333333 M M 2 Autre 02/01/1984 -

Floristic Analysis of Marmoucha's Plant Diversity (Middle Atlas, Morocco)

LAZAROA 34: 117-140. 2013 doi: 10.5209/rev_LAZA.2013.v34.n1.40753 ISSN: 0210-9778 Floristic analysis of Marmoucha’s plant diversity (Middle Atlas, Morocco) Fatima Nassif & Abbès Tanji (*) Abstract: Nassif, F. & Tanji, A. Floristic analysis of Marmoucha’s plant diversity (Middle Atlas, Morocco). Lazaroa 34: 117-140 (2013). As part of an ethnobotanical exploration among the Berbers of Marmoucha in the Middle Atlas in Morocco, a floristic analysis was conducted to inventory the existing plants and assess the extent of plant diversity in this area. Located in the eastern part of the Middle Atlas, the Marmoucha is characterized by the presence of various ecosystems ranging from oak and juniper forests to high altitude steppes typical from cold areas with thorny plants. The fieldwork was conducted over five years (2008-2012) using surveys and informal techniques. The results show that the number of species recorded in Marmoucha is 508 distributed over 83 families and 325 genera, representing 13%, 54% and 33% of species, families and genera at the national level, respectively. With 92 species, the Asteraceae is the richest family, representing 18% of the total reported followed by Poaceae and the Fabaceae . From a comparative perspective, the ranking of the eight richer families of the local flora in relation to their position in the national flora reveals a significant match between the positions at local and national levels with slight ranking differences except in the case of Rosaceae. In the study area, the number of endemics is significant. It amounts to 43 species and subspecies belonging to 14 families with the Asteraceae counting 10 endemics. -

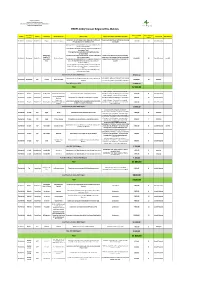

PRDTS 2020/ Conseil Régional Fès-Meknès

Région Fès-Meknès Direction Générale des Services Direction d'Aménagement du Territoire et d'Equipement Division d'Equipement Rural PRDTS 2020/ Conseil Régional Fès-Meknès Préfecture/ Montant Global Durée du projet Région Secteur Communes Douars Desservis Intitulé Projet Nature Intervention (Consistance physique) M.O/M.O.D Observations Province kdh en mois Construction et renforcement de la route reliant la RN4 et la Travaux de construction et renforcement du corps Fès Meknès Boulemane Route/Piste Guigou Differents Douars 7 000,00 10 Conseil Régional RP 7235 via Douar Imi Ouallal sur 7 km de chaussée Amenagement et construction des pistes aux communes de la province de Boulemane: *Aménagement de la piste Timrast et Lbiyout Ouled Sidi Zian à la commune Tissaf *Amenagement de la piste Ziryoulat Oulad Boukays à la commune Tissaf Tissaf,guigou, *Construction de la piste reliant Laauine, Ait Besri et la RR7235 Travaux de construction du corps de chaussée, Serghina, El à la commune Guigou construction des ouvrages d'art et de traversées Fès Meknès Boulemane Route/Piste Plusieurs Douars 31 000,00 18 Conseil Régional voir NB Mers, Skoura *Construction de la piste reliant Ait Ali, Taghazout à travers Ait busées, travaux de protection et revetement y Mdaz Charo, Ait Abdlah et Ait Hsaine Ouhado aux communes bicouche Serghina et ElMars *Construction des pistes Tadout-Anakouine, Tadout-Chelal; Tadout-Ain Lkbir, Tikhzanine-Amalo à la commune Skoura Mdaz *Construction de la piste reliant Taghazout Sidi Mhyou à la commune Skoura Mdaz Total Routes et -

Etat D'avancement Des Projets Prdts/Conseil Regional Fes-Meknes/2019 Etat Global

Région Fès-Meknès Direction Générale des Services Division d'Equipement Rural ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PRDTS/CONSEIL REGIONAL FES-MEKNES/2019 ETAT GLOBAL Taux Contribution de Crédits Préfécture / Crédits avancement Commune Intitulé du projet secteur maitre d'ouvrage la Région engagés Statut avancement Observations Province émis (en KDH) physique (en (Kdh) (kDH) %) Conseil/Région Elargissement et renforcement route reliant RN Travaux en cours de Boulemane Fritissa ROUTES/PISTES Fès Meknès 12 500,00 12 084,35 0,00 5% en cours de réalisation 15-Tendit sur 10 Km réalisation (AREP) Conseil/Région Construction de la piste sur 10 km reliant la RP Travaux en cours de Boulemane Enjil ROUTES/PISTES Fès Meknès 8 000,00 8 539,20 0,00 - En cours de réalisation 5108 et les douars Tighramt Lborj réalisation (AREP) construction de la piste reliant Douar Tajine au Conseil/Région AO en cours de Boulemane Skoura Mdaz ROUTES/PISTES 5 000,00 0,00 0,00 - En cours de lancement centre de Skoura Fès Meknès lancement Travaux de renforcement et revêtement sur 8 Km Conseil/Région Travaux en cours de Boulemane Guigou avec revêtement en bicouche desservant les ROUTES/PISTES Fès Meknès 8 000,00 12 780,17 0,00 - En cours de réalisation réalisation douars Achlouj, Essaf. (AREP) Conseil/Région Travaux en cours de Boulemane Ouizeght Ouverture de la piste Atchana. ROUTES/PISTES Fès Meknès 3 200,00 4 543,04 0,00 - En cours de réalisation réalisation (AREP) Réhabilitation de Ain aid et construction d'une Conseil/Région Travaux en cours de Boulemane Enjil AEP 2 000,00 -

Download Download

BORN IN THE MEDITERRANEAN: Alicia Vicente,3 Ma Angeles´ Alonso,3 and COMPREHENSIVE TAXONOMIC Manuel B. Crespo3* REVISION OF BISCUTELLA SER. BISCUTELLA (BRASSICACEAE) BASED ON MORPHOLOGICAL AND PHYLOGENETIC DATA1,2 ABSTRACT Biscutella L. ser. Biscutella (5 Biscutella ser. Lyratae Malin.) comprises mostly annual or short-lived perennial plants occurring in the Mediterranean basin and the Middle East, which exhibit some diagnostic floral features. Taxa in the series have considerable morphological plasticity, which is not well correlated with clear geographic or ecologic patterns. Traditional taxonomic accounts have focused on a number of vegetative and floral characters that have proved to be highly variable, a fact that contributed to taxonomic inflation mostly in northern Africa. A detailed study and re-evaluation of morphological characters, together with recent phylogenetic data based on concatenation of two plastid and one nuclear region sequence data, yielded the basis for a taxonomic reappraisal of the series. In this respect, a new comprehensive integrative taxonomic arrangement for Biscutella ser. Biscutella is presented in which 10 taxa are accepted, namely seven species and three additional varieties. The name B. eriocarpa DC. is reinterpreted and suggested to include the highest morphological variation found in northern Morocco. Its treatment here accepts two varieties, one of which is described as new (B. eriocarpa var. riphaea A. Vicente, M. A.´ Alonso & M. B. Crespo). In addition, the circumscriptions of several species, such as B. boetica Boiss. & Reut., B. didyma L., B. lyrata L., and B. maritima Ten., are revisited. Nomenclatural types, synonymy, brief descriptions, cytogenetic data, conservation status, distribution maps, and identification keys are included for the accepted taxa, with seven lectotypes and one epitype being designated here. -

Circulating Species of Leishmania at Microclimate Area Of

CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Springer - Publisher Connector Hmamouch et al. Parasites & Vectors (2017) 10:100 DOI 10.1186/s13071-017-2032-9 RESEARCH Open Access Circulating species of Leishmania at microclimate area of Boulemane Province, Morocco: impact of environmental and human factors Asmae Hmamouch1,2*, Mahmoud Mohamed El Alem1,3, Maryam Hakkour1,3, Fatima Amarir4, Hassan Daghbach5, Khalid Habbari6, Hajiba Fellah1,3, Khadija Bekhti2 and Faiza Sebti1,6 Abstract Background: Cutaneous leishmaniasis (CL) is widely distributed in Morocco where its geographical range and incidence are related to environmental factors. This study aimed to examine the impact of several factors on the distribution of CL in Boulemane Province, which is characterized by several microclimates, and to identify the Leishmania species circulating in these areas. Methods: Ordinary least squares regression (OLSR) analysis was performed to study the impact of poverty, vulnerability, population density, urbanization and bioclimatic factors on the distribution of CL in this province. Molecular characterization of parasites was performed using a previously described PCR-RFLP method targeting the ITS1 of ribosomal DNA of Leishmania. Results: A total of 1009 cases were declared in Boulemane Province between the years 2000 and 2015 with incidences fluctuating over the years (P = 0.007). Analyzing geographical maps of the study region identified four unique microclimate areas; sub-humid, semi-arid, arid and Saharan. The geographical distribution and molecular identification of species shows that the Saharan microclimate, characterized by the presence of Leishmania major was the most affected (47.78%) followed by semi-arid area where Leishmania tropica was identified in three districts. -

Textes Particuliers

1436 BULLETIN OFFICIEL N° 6632- 2 rabii II 1439 (21-12-2017) TEXTES PARTICULIERS Arrete du ministre de l'agriculture, de la peche maritime, du • Communes de la province de Sefrou: lghezrane, Ribat developpement rural et des eaux et forets n° 1270-17 du El Kheir, Ain Timguenai, Oulad Mkoudou, Dar El 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant reconnaissance Hamra, Tafajight, Adrej, Tazouta, Laanoussar. de l'indication geographique « Miel de Zendaz du massif • Communes de la province de Guercif: Barkine, Lamrija, Bouiblane » et homologation du cahier des charges y Assebbab, Ras Laksar. afferent. • Communes de la province de Taza : Bouiblane, Maghraoua, Tazarine, Smiaa, Zrarda, Tahla, Ait Saghrouchen. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE. DE LA PECHE MARITIME. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES ART. 4. - Le miel d'indication geographique « Miel EAUX ET FORETS. de Zendaz du massif Bouiblane » doit provenir des abeilles ayant butine Jes nectars des vegetaux spontanes composes Vu la Joi n°25-06 relative aux signes distinctifs d'origine essentiellement du buplevre epineux (Bupleurum spinosum) et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles de l'aire geographique mentionnee a !'article 3 ci-dessus. Ses et halieutiques, promulguee par le dahir n°1-08-56 du principales caracteristiques sont Jes suivantes : 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; 1. Caracteristiques biochimiques : Vu le decret n°2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) Composition pollinique : > 75°/o de pollen du buplevre pris en application de la Joi n°25-06 relative aux signes epineux (Bupleurum spinosum) ; distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles et halieutiques ; - Taux d'humidite: 15-17'1/c,; Vu le decret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) - Teneur en hydroxy methyl furfural (HMF): :s: 20 mg/kg; relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la - Teneur en fructose et glucose : <'. -

L'élevage Caprin À Viande Au Maroc

Royaume du Maroc BULLETIN MENSUEL D'INFORMATION ET DE LIAISON TRANSFERT DE TECHNOLOGIE MAPM/Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II EN AGRICULTURE ISSN: 1114-0852 G Octobre 2011 G DL: 61/99 L'élevage caprin à viande SOMMAIRE n° 193 au Maroc Caprin à viande G Méthodologie............................................... .p.1 opportunités et perspectives (Cas du caprin d'Ait Bazza) G Flore adventice, installation et fertilisation.. p.2 G Désherbage chimique et binage................. .. p.3 Introduction période 2007-2010. Les composantes G Protection phytosanitaire et irrigation .............. p.4 majeures de recherche menées ont G Coûts de production et marges bénéficiaires... .. p.5 Au cours des quatre dernières décennies, concerné la caractérisation des élevages, les effectifs de caprins à l’échelle mondia - la commercialisation, le suivi des perfor - le ne cessent d’augmenter d’une manière mances, l’étude des carcasses, l’analyse Ainsi, le principal objectif de ce bulletin stable et confirmée. Selon les statistiques des acides gras et l’analyse microbiolo - est de a) présenter l’approche globale de la FAO, les effectifs de caprins dans le gique et des tests de dégustation des adoptée, b) caractériser le système monde ont augmenté de 144% entre 1970 échantillons de viande de chevreau de la d’élevage caprin à viande, ses opportuni - et 2010, soit un taux d’accroissement zone d’étude. Parallèlement à ces activités tés de commercialisation et son potentiel annuel de 3,5%. Au Maroc et durant la de recherche, un certain nombre de for - gustatif, et c) brosser les perspectives même période, les effectifs caprins ont mations, de voyages d’études, de visites futures de la viande caprine à travers régressé de 33%, soit un taux annuel et d’échanges a été aussi réalisé. -

Carbon Monoxide Poisoning in the Region of Fez-Boulemane, Morocco: Epidemiological Profile and Risk Factors (2009-2012)

ASIA PACIFIC JOURNAL of MEDICAL TOXICOLOGY APJMT 2;4 http://apjmt.mums.ac.ir December 2013 ORIGINAL ARTICLE Carbon Monoxide Poisoning in the Region of Fez-Boulemane, Morocco: Epidemiological Profile and Risk Factors (2009-2012) AWATEF TAHOURI1, BADIAA LYOUSSI1, SANAE ACHOUR2,3,* 1 Physiology-Pharmacology and Environmental Health Laboratory, Department of Life Sciences, Dhar El Mahraz Faculty of Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdallah University, Fez, Morocco 2 Faculty of Medicine and Pharmacy, Sidi Mohamed Ben Abdallah University, Fez, Morocco 3 Toxicology Unit, Central Laboratory of Medical Analysis, Hassan II University Hospital, Fez, Morocco Abstract Background: Carbon monoxide (CO) poisoning has remained a common, serious and often unrecognized event and constitutes a public health problem in Morocco. The objective of this study is to describe the epidemiological and clinical profile and risk factors of CO poisoning in the region of Fez-Boulemane, Morocco. Methods: This is a retrospective study on CO poisoning cases occurred in the region of Fez-Boulemane between January 2009 and December 2012. Data were retrieved from medical records of patients who were admitted to 7 referral hospitals in the study catchment area. The patient's clinical status was classified according to the Poisoning Severity Score. By comparing critical (grade 3 or 4) and non-critical (grade 1 or 2) cases, a univariate analysis was performed to identify the factors associated with life-threatening consequences. Results: During the study period, 2332 cases were included. Most patients were women (68%). The mean (SD) age of patients was 26.4 (16.1) years. Most cases occurred during winter (45.1%). -

Geographie - Année Universitaire 19/20 - Semestre 5

ي ا Université Sidi Mohamed Ben Abdellah آ اداب و ام ا Faculté des Lettres et des sciences Humaines )'ــ% ا'ــ%از - +ــس Dhar Mahraz Fès اون ا Service des Affaires estudiantines LISTE DES ETUDIANTS (N° Examen) 24/12/2019 Filière : Geographie - Année Universitaire 19/20 - Semestre 5 اــــم و اــب Nom Prénom . طور.. .N°Exam C.N.E ر- ا ش AABABOUCHE MARIA 4 1511754565 2001 س ( CD556208 21/11/1995(GE408)(GE409)(GE410)(GE415)(GE416)(GE418)(GE422)(GEFES 423)(GE424)(GE527)(GE530)(GE531)(GE532 14 <= اــرGroupe 1% ا%0ل ABERTAL MOUNIR 5 151512755913 2002 .د ان ( CD623518(GE408)(GE409)(GE411)(GE416)(GE418)(GE423)(GE424)(GE03/03/1994 D.BOUFAKRANE 527)(GE528)(GE529)(GE530)(GE531)(GE532)(GE533)(GE534)(GE535)(GE536)(GE537)(GE538 15 <= اــرGroupe 234 ي 17N130114494 4 ABIDI HATIM 2003 اود ا ان ( CN32623 (GE416)(GE422)(GE423)(GE426)(GE427)(GE428)(GE429)(GE07/07/1998 OULAD ABID EL ORJANE 430)(GE431)(GE432)(GE433)(GE434)(GE435)(GE436)(GE437)(GE438 14 <= اــرGroupe ا دة ABOUDA MOHAMMED 5 1210746095 2004 س ( CD531338 (GE401)(GE403)(GE406)(GE527)(GE528)(GE529)(GE530)(GE31/12/1991 FES 531)(GE532)(GE533)(GE534)(GE535)(GE536)(GE537)(GE538 15 <= اــرGroupe ا7 %اق ACHRAK ABDELHAY 5 1210751709 2005 س ( GE403)(GE408)(GE409)(GE411)(GE416)(GE422)(GE423)(GECD352528 12/12/1991 FES 424)(GE527)(GE528)(GE529)(GE530)(GE531)(GE532)(GE533)(GE534)(GE535)(GE536)(GE537)(GE538) 15 <= اــرGroupe ال 16N132327935 5 AFIFI NAOUAL 788 2006 س ( CD721517 04/05/1998 (GE527)(GE529)(GE530)(GE532)(GE533)(GE534)(GE535)(GEFES 536)(GE537)(GE538 15 <= اــرGroupe 14ء ا+:AFTISS HASNAE 9 5 1513741403 -

Goat Production Systems in a Mountainous Community of the Middle Atlas, Morocco

Goat production systems in a mountainous community of the Middle Atlas, Morocco Nassif F., El Amiri B. in Bernués A. (ed.), Boutonnet J.P. (ed.), Casasús I. (ed.), Chentouf M. (ed.), Gabiña D. (ed.), Joy M. (ed.), López-Francos A. (ed.), Morand-Fehr P. (ed.), Pacheco F. (ed.). Economic, social and environmental sustainability in sheep and goat production systems Zaragoza : CIHEAM / FAO / CITA-DGA Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n. 100 2011 pages 199-203 Article available on line / Article disponible en ligne à l’adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- http://om.ciheam.org/article.php?IDPDF=801505 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- To cite this article / Pour citer cet article -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nassif F., El Amiri B. Goat production systems in a mountainous community of the Middle Atlas, Morocco. In : Bernués A. (ed.), Boutonnet J.P. (ed.), Casasús I. (ed.), Chentouf M. (ed.), Gabiña D. (ed.), Joy M. (ed.), López-Francos A. (ed.), Morand-Fehr P. (ed.), Pacheco F. (ed.). Economic, social and environmental sustainability in sheep and goat production systems. Zaragoza : CIHEAM / FAO / CITA- -

La Région De Fès-Meknès

ROYAUME DU MAROC Ministère de l’Intérieur Direction Générale des Collectivités Locales La Région de Fès-Meknès MONOGRAPHIE GENERALE 2015 SOMMAIRE La Région de Fès-Meknès ..................................................................................................................................... 1 I. PREAMBULE .............................................................................................................................................. 1 II. PRESENTATION GENERALE DE L'ESPACE REGIONAL ................................................................... 2 1. CADRE ADMINISTRATIF ..................................................................................................................................... 2 2. CADRE GEOGRAPHIQUE GENERAL ..................................................................................................................... 5 III. RESSOURCES NATURELLES .............................................................................................................. 7 1. CLIMAT ET PRECIPITATIONS .............................................................................................................................. 7 2. RESSOURCES HYDROGRAPHIQUES ..................................................................................................................... 8 a) Eaux de surface ........................................................................................................................................... 8 b) Eaux souterraines .......................................................................................................................................