Se Gu S Ru M

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Separations-06-00017-V2.Pdf

separations Article Perfluoroalkyl Substance Assessment in Turin Metropolitan Area and Correlation with Potential Sources of Pollution According to the Water Safety Plan Risk Management Approach Rita Binetti 1,*, Paola Calza 2, Giovanni Costantino 1, Stefania Morgillo 1 and Dimitra Papagiannaki 1,* 1 Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.—Centro Ricerche, Corso Unità d’Italia 235/3, 10127 Torino, Italy; [email protected] (G.C.); [email protected] (S.M.) 2 Università di Torino, Dipartimento di Chimica, Via Pietro Giuria 5, 10125 Torino, Italy; [email protected] * Correspondences: [email protected] (R.B.); [email protected] (D.P.); Tel.: +39-3275642411 (D.P.) Received: 14 December 2018; Accepted: 28 February 2019; Published: 19 March 2019 Abstract: Per and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a huge class of Contaminants of Emerging Concern, well-known to be persistent, bioaccumulative and toxic. They have been detected in different environmental matrices, in wildlife and even in humans, with drinking water being considered as the main exposure route. Therefore, the present study focused on the estimation of PFAS in the Metropolitan Area of Turin, where SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) is in charge of the management of the water cycle and the development of a tool for supporting “smart” water quality monitoring programs to address emerging pollutants’ assessments using multivariate spatial and statistical analysis tools. A new “green” analytical method was developed and validated in order to determine 16 different PFAS in drinking water with a direct injection to the Ultra High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) system and without any pretreatment step. -

La Via Francigena Itinerari in Piemonte (Luglio 2016)

copbrochure_n66_Via_Francigena_Layout 1 17/06/16 11:35 Pagina 1 La Via Francigena Itinerari in Piemonte brochure_n66_Via_Francigena.qxp_Layout 1 17/06/16 11:41 Pagina 1 La Via Francigena Itinerari in Piemonte I tascabili di Palazzo Lascaris n. 66 Torino, luglio 2016 brochure_n66_Via_Francigena.qxp_Layout 1 17/06/16 11:41 Pagina 2 2 I tascabili di Palazzo Lascaris SOMMARIO Prefazione di Mauro Laus 3 La Via Morenico-Canavesana 5 Passaporti e documenti: istruzioni per l’uso 9 Da Torino a Vercelli 11 Cucina tradizionale e sonni ristoratori 19 La Via del mare 21 Pellegrino e viandante 25 La Valle di Susa 27 Direzione comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale Direttore: Domenico Tomatis Settore Informazione, relazioni esterne e cerimoniale: dirigente Mario Ancilli Testi di Daniela Roselli e Carlo Tagliani Fotografie di Turismo Torino e provincia e Mario Ancilli Impaginazione e stampa: Agp Europa - Pomezia (Rm) Si ringrazia “Turismo Torino e provincia” per il materiale messo a disposizione per la realizzazione della presente pubblicazione La Via Francigena - Itinerari in Piemonte brochure_n66_Via_Francigena.qxp_Layout 1 17/06/16 11:41 Pagina 3 I tascabili di Palazzo Lascaris 3 Sin dall’antichità la Via Francigena ha rappresentato un’importante via di comuni- cazione e di pellegrinaggio tra l’Europa centrale e Roma lungo la quale si sono in- trecciati scambi culturali e commerciali e hanno preso a circolare influenze artisti- che e letterarie capaci di mettere in relazione popoli diversi per valori e tradizioni. Il Piemonte, in particolare, ha avuto grande rilevanza come terra di passaggio dalla Alpi verso la Pianura padana, con un ruolo di cerniera tra la Via Francigena e quella che collegava il cammino verso Santiago de Compostela, in Spagna, con Francia e Italia attraverso i colli del Monginevro e del Moncenisio. -

Bumble Bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae)

Bulletin of Insectology 63 (1): 137-152, 2010 ISSN 1721-8861 Bumble bees of the Susa Valley (Hymenoptera Apidae) Aulo MANINO, Augusto PATETTA, Giulia BOGLIETTI, Marco PORPORATO Di.Va.P.R.A. - Entomologia e Zoologia applicate all’Ambiente “Carlo Vidano”, Università di Torino, Grugliasco, Italy Abstract A survey of bumble bees (Bombus Latreille) of the Susa Valley was conducted at 124 locations between 340 and 3,130 m a.s.l. representative of the whole territory, which lies within the Cottian Central Alps, the Northern Cottian Alps, and the South-eastern Graian Alps. Altogether 1,102 specimens were collected and determined (180 queens, 227 males, and 695 workers) belonging to 30 species - two of which are represented by two subspecies - which account for 70% of those known in Italy, demonstrating the particular value of the area examined with regard to environmental quality and biodiversity. Bombus soroeensis (F.), Bombus me- somelas Gerstaecker, Bombus ruderarius (Mueller), Bombus monticola Smith, Bombus pratorum (L.), Bombus lucorum (L.), Bombus terrestris (L.), and Bombus lapidarius (L.) can be considered predominant, each one representing more than 5% of the collected specimens, 12 species are rather common (1-5% of specimens) and the remaining nine rare (less than 1%). A list of col- lected specimens with collection localities and dates is provided. To illustrate more clearly the altitudinal distribution of the dif- ferent species, the capture locations were grouped by altitude. 83.5% of the samples is also provided with data on the plant on which they were collected, comprising a total of 52 plant genera within 20 plant families. -

Statuto Comunale; B) Regolamento Del Consiglio Comunale; C) Piano Regolatore Generale E Strumenti Urbanistici Attuativi

Data immissione 11.09.2003 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it COMUNE DI VILLAR DORA Provincia di Torino S T A T U T O TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI ART. 1 – DEFINIZIONE 1. Il Comune di Villar Dora è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto. 2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. ART. 2 – AUTONOMIA 1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. 2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it ART. 3 – FINALITA’ 1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Villar Dora, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. 2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa. 3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi: a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono -

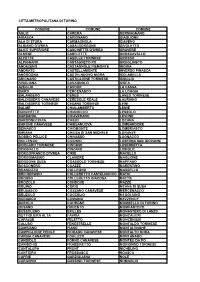

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Exhibitions Food&Wine

APRIL 2016 TORINO METROPOLI 18/09/2015 - 26/09/2016 NOT TO BE MISSED EXHIBITIONS IN THE GREAT MUSEUMS 18/09/2015-22/05/2016 Torino and the Great War - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano; 27/01-01/05 At the crime scene. The image’s 05/03 - 04/09 evidence from the Shroud to the drones - Camera Centro Italiano per THE NILE AT POMPEI. la Fotografia; 04/02-29/08 Hecho en Cuba. The cinema in the Cuban VISIONS OF EGYPT IN THE ROMAN WORLD graphic - Museo Nazionale del Cinema; 19/02-05/06 Sprites, cupids, The exhibition focuses on the meeting of two cultures, Egyptian genies and cherubs. Allegories and decoration of putti from the and Roman-Hellenistic, starting from Alexandria through to the Baroque to Neoclassic - Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto; Pompei’s homes and places of worship. 27/02-10/04 Olympic Museum. The passion relives; 18/03-05/06 Museo Egizio, Via Accademia delle Scienze 6 Simply. Rural family; 15/04-11/09 A prince on the cover. Lous Amadeus T. (+39) 011.4406903 - www.museoegizio.it of Savoy, Duke of Abruzzi - Museo Nazionale della Montagna; 07/03- 10/04 Aesop, Phaedrus & C. The classic fairy tales among art and 11/03 - 04/07 children’s books - MUSLI Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia; FROM POUSSIN TO THE IMPRESSIONISTS. 09/03-19/06 Botto&Bruno. Society, you’re a crazy breed - Fondazione THREE CENTURIES OF FRENCH Merz; 10/03-26/06 Florence Henri. Photographs and paintings 1920- 1960; 10/03-26/06 Renato Birolli. -

24 07 2019 Esito Di Gara

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE SUSA Comuni Associati Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Villar Dora, Coazze, Giaveno, Villarbasse, Bardonecchia, Oulx, Giaglione, Meana di Susa, Exilles, Gravere, Chiomonte Sede: Via Trattenero, 15 - 10053 - BUSSOLENO (TO) http://www.unionemontanavallesusa.it/ - pec: [email protected] Tel. 0122/642800 - Fax 0122/642850 COMUNE DI VILLAR DORA (TO) Piazza San Rocco 1 - 10040 - VILLAR DORA (TO) - Tel. 011 9351218 - Fax 011 9352575 Part. IVA: 86002210010 Cod. Fisc. Cod. Istat 001303 http://www.comune.villardora.to.it/ E-Mail: [email protected] PEC: [email protected] AVVISO ESITO DI GARA COMUNE DI VILLAR DORA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO Oggetto DEI SERVIZI EDUCATIVO SCOLASTICI INTEGRATIVI DEL COMUNE DI VILLAR DORA DAL 01/09/2019 AL 31/07/2022 CIG 7928357F28 CUP Importo a base d’asta € 263.671,01 Scelta del contraente Procedura Aperta Struttura proponente Area Amministrativa Comune di Villar Dora Modalità TELEMATICA Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; RENDE NOTO Che a seguito di esperimento di gara mediante Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. -

ALLEGATO 6 PIANO PROVINCIALE PROV TORINO A.S

ALLEGATO 6 PIANO PROVINCIALE PROV TORINO a.s. 2010/2011 Dati WEBI A.S. 2009/2010 ISCRITTI SETTEMBRE sono esclusi scuole presso ospedali e carceri Grado scolastico Denominazione Indirizzo e n. civico Frazione o Località Comune Provincia PROV DI TORINO Istituto Comprensivo DI AIRASCA VIA STAZIONE 37 AIRASCA TORINO Scuola dell'infanzia . VIA DEL PALAZZO 13 AIRASCA TORINO Scuola dell'infanzia DI SCALENGHE PIAZZA COMUNALE 7 SCALENGHE TORINO Scuola primaria DANTE ALIGHIERI VIA STAZIONE 26 AIRASCA TORINO Scuola primaria PRINCIPESSA DI PIEMONTE VIA TORINO 1 SCALENGHE TORINO Scuola primaria DI SCALENGHE VIA MAESTRA 20 VIOTTO SCALENGHE TORINO Scuola secondaria di I grado . VIA STAZIONE 37 AIRASCA TORINO Scuola secondaria di I grado DI SCALENGHE VIA S. MARIA 40 PIEVE SCALENGHE TORINO Istituto Comprensivo ALMESE PIAZZA DELLA FIERA 3/2 ALMESE TORINO Scuola dell'infanzia PETER PAN BORGATA CHIESA 8 RUBIANA TORINO Scuola dell'infanzia LA GIOSTRA VIA PELISSERE 16/A VILLAR DORA TORINO Scuola primaria REGIONE PIEMONTE PIAZZA COMBA 1 RIVERA ALMESE TORINO Scuola primaria FALCONE - BORSELLINO PIAZZA DELLA CHIESA 16 MILANERE ALMESE TORINO Scuola primaria MONSIGNOR SPIRITO ROCCI PIAZZA DELLA FIERA 3 ALMESE TORINO Scuola primaria G. SIMONE GIRODO PIAZZA ROMA 6 RUBIANA TORINO Scuola primaria COLLODI VIA PELISSERE 1 VILLAR DORA TORINO Scuola secondaria di I grado RIVA ROCCI PIAZZA DELLA FIERA 3/2 ALMESE TORINO Circolo Didattico . VIA CAVOUR 45 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia SERGIO BORELLO VIA EX INTERNATI 7 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia GOBETTI VIA BARACCA 16 ALPIGNANO TORINO Scuola dell'infanzia G. RODARI VIA PIANEZZA 49 ALPIGNANO TORINO Scuola primaria ANTONIO GRAMSCI VIA CAVOUR 45 ALPIGNANO TORINO Scuola primaria F. -

Piano Fattibilità 2020

Enti Proponenti: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie Comune di Avigliana LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE AI SENSI L.R. 75/95 Piano di fattibilità - campagna 2020 Referente Tecnico Scientifico: dott.ssa Giovanna Mazzoni Avigliana, ottobre 2019 1 Referenti Amministrativi degli Enti Proponenti: Ing. Irene Anselmi – Responsabile Area LL.PP – Comune di Avigliana Ing. Bruno Aimone – Ufficio Tecnico, Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, Parco Naturale Laghi di Avigliana Dott.ssa Giovanna Mazzoni – Referente Tecnico Scientifico per la lotta biologica alle zanzare 2 INDICE Premessa ...................................................................................................................................... 4 1 Sintesi della situazione riscontrata nella campagna 2019................................................ 4 1.1 Risultati .......................................................................................................................... 4 1.1.1 Avigliana e Trana .................................................................................................. 5 1.1.2 Villar Dora .............................................................................................................. 6 1.1.3 Sant’Antonino di Susa .......................................................................................... 7 1.2 Divulgazione e didattica ............................................................................................... 7 PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO.................... -

Comisión Europea

C 427/4 ES Diar io Ofi cial de la Unión Europea 19.12.2019 OTROS ACTOS COMISIÓN EUROPEA Publicación de una comunicación de aprobación de una modificación normal del pliego de condiciones de una denominación del sector vitivinícola, tal como se menciona en el artículo 17, apartados 2 y 3, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (2019/C 427/03) La presente comunicación se publica con arreglo al artículo 17, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión (1) COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN NORMAL «Valsusa» Número de referencia: PDO-IT-A1243-AM02 Fecha de comunicación: 24.9.2019 DESCRIPCIÓN Y MOTIVOS DE LA MODIFICACIÓN APROBADA 1. Inscripción de nuevas variedades principales de uvas de vinificación y combinación de variedades de uva Descripción y motivos a) se han incluido las variedades Becuet y Baratuciat entre las principales variedades de uvas de vinificación. Motivos: las variedades Becuet y Baratuciat, históricamente presentes en la zona de producción de Valsusa, se han recuperado para el cultivo tras un largo período de experimentación y han sido reconocidas idóneas para el cultivo en la región del Piamonte. Así pues, se ha querido valorizar su producción en el ámbito de la DOC Valsusa, ya que dichas producciones, aunque limitadas a superficies muy pequeñas, representan una cuota muy importante para un territorio de montaña. La modificación afecta a los artículos 1, 2 4, 5 y 6 del pliego de condiciones y a la sección 1.7 del documento único. b) la variedad Becuet se ha incluido en el ámbito de la combinación de variedades obligatoria del 60 % del tipo Valsusa Rosso, junto con las demás variedades de uva ya presentes (Avanà, Barbera, Dolcetto y Neretta cuneese). -

Administrative Units of the Alpine Convention Alpine the of Units Administrative Alpine Signals 1 Signals Alpine 21

Administrative Units of the Alpine Convention Administrative Units Alpine signals 1 21 Scope of application of the Alpine Convention Administrative Units LIST OF ADMINistrative UNITS OF THE ALPINE CONVENTION IN 1) According to the Federal Official Journal (of the Republic of Austria) THE REPUBLIC OF AUSTRIA III vol. 18/1999 from 01.28.1999. Federal state of Strobl Weißpriach VORARLBERG Thalgau Zederhaus all municipalities Wals-Siezenheim District of Zell am See F e d e r a l s t a t e o f T Y R O L District of Sankt Johann im Pongau Bramberg am Wildkogel all municipalities Altenmarkt im Pongau Bruck an der Großglockner- straße Bad Hofgastein Federal state of Dienten am Hochkönig CARINTHIA Badgastein Bischofshofen Fusch an der Großglockner- all municipalities straße Dorfgastein Hollersbach im Pinzgau Eben im Pongau Federal state of Kaprun SALZBURG Filzmoos Flachau Krimml Lend Salzburg (town area) Forstau Goldegg Leogang District of Hallein Großarl Lofer Hüttau Maishofen Abtenau Maria Alm am Steinernen Adnet Hüttschlag Kleinarl Meer Annaberg im Lammertal Mittersill Golling an der Salzach Mühlbach am Hochkönig Pfarrwerfen Neukirchen am Großvene- Hallein diger Krispl Radstadt Sankt Johann im Pongau Niedernsill Kuchl Piesendorf Oberalm Sankt Martin am Tennen- gebirge Rauris Puch bei Hallein Saalbach-Hinterglemm Rußbach am Paß Gschütt Sankt Veit im Pongau Schwarzach im Pongau Saalfelden am Steinernen Sankt Koloman Meer Scheffau am Tennengebirge Untertauern Sankt Martin bei Lofer Vigaun Wagrain Stuhlfelden District Werfen Taxenbach Salzburg/Surrounding -

D.T3.1.3. Fua-Level Self- Assessments on Background Conditions Related To

D.T3.1.3. FUA-LEVEL SELF- ASSESSMENTS ON BACKGROUND CONDITIONS RELATED TO CIRCULAR WATER USE Version 1 Turin FUA 02/2020 Sommario A.CLIMATE,ENVIRONMENT AND POPULATION ............................................... 3 A1) POPULATION ........................................................................................ 3 A2) CLIMATE ............................................................................................. 4 A3) SEALING SOIL ...................................................................................... 6 A4) GREEN SPACES IN URBANIZED AREAS ...................................................... 9 B. WATER RESOURCES ............................................................................ 11 B1) ANNUAL PRECIPITATION ...................................................................... 11 B2) RIVER, CHANNELS AND LAKES ............................................................... 13 B3) GROUND WATER .................................................................................. 15 C. INFRASTRUCTURES ............................................................................. 17 C1) WATER DISTRIBUTION SYSTEM - POPULATION WITH ACCESS TO FRESH WATER .................................................................................................... 17 C2) WATER DISTRIBUTION SYSTEM LOSS ..................................................... 18 C3) DUAL WATER DISTRIBUTION SYSTEM ..................................................... 18 C4) FIRST FLUSH RAINWATER COLLECTION ................................................