Plan Local D'urbanisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Melun Rubelles Le Mee-Sur-Seine Vaux-Le-Penil

B Horaires valables du 31 Août 2020 au 04 Juillet 2021 VAUX-LE-PENIL MELUN RUBELLES LE MEE-SUR-SEINE Foch 11 Novembre C. Cial Almont URSSAF André Malraux Santé Pôle Montagne du Mée Sorbiers Gare du Mée B VAUX LE PENIL FOCH 11 NOVEMBRE MELUN ALMONT SANTÉ PÔLE GARE DU MÉE B GARE DU MÉE FOCH 11 NOVEMBRE Rubelles Beauregard Saint£ Exupéry André Malraux Meuniers £ Santé Pôle £ 3 Horloges Europe Saint-Nicolas Maincy £ £ £ Champ de Foire £ R. Cassin £ Patton Montaigu Branly £ £ £ £ Lycée Centre Commercial D 306 Léonard de Vinci Carmes £ Cosec Pompiers £ £ de Saint-Exupéry A. Collège Avenue de MeauxC. Cial Bd Avenue de Corbeil Frédéric Chopin Rue des£ Mézereaux Lycée de Vert-Saint-Denis Jacques Amyot C. Cial Almont Collège £ l'Almont R.Schuman Collège Brossolettes A Jacques Amyot £ Lycée v . Juin Clemenceau Route de G. Sand £ Le Mée-sur-Seine d e Voisenon l Rue du a Li Bir Hakeim Maréchal Juin Vaux- Molière Bréau Sorbiers b £ é Foch Niepce le-Pénil £ £ £ Collège r Melun £ a Croix Blanche t Elsa Triolet i £ o Saint Just Einstein n Centre hospitalier £ Av. du Vercors Marc Jacquet 18 Juin R. Saint-Just Av. £ CES Jean de la Fontaine M. Dauvergne Collège Saint Just Clemenceau £ J. de la Fontaine Maison Moustier de l'Agriculture Gare du Mée Foch 11 Novembre $ 6 min Fenez Vercors Montagne du Mée Collège de la Mare aux£ Champs N £ £ £ Lycée polyvalent Acacias 400 m 07.19 © OSM Simone Signoret £ ZONE 5 ZONE 5 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES JOURS FÉRIÉS 2020-2021 Les horaires sont calculés dans des conditions normales de circulation Toussaint dimanche 1er novembre 2020 et sont sujets à ses aléas. -

Note De Presentation

33 NOTE DE PRESENTATION OBJET - RAPPORT ANNUEL 2016 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT Dans le cadre de sa compétence en matière Assainissement, la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine est maître d’ouvrage de plusieurs systèmes d’assainissement : · Celui regroupant les communes de l’agglomération centrale : Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Boissettes, Dammarie-les-Lys, Melun, Montereau-sur-le-Jard, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Livry- sur-Seine, Saint-Germain-Laxis, Rubelles, Vaux-le-Pénil et Voisenon, confié par DSP à la Société des eaux de Melun (SEM) · Celui de : Pringy, Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-Port confié par DSP à la société des eaux de l’Essonne. (SEE) L’exercice de cette compétence implique l’élaboration d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. En effet, l’article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement destiné notamment à l’information des usagers ». Le rapport annuel 2016 regroupe l’analyse du prix et de la qualité du service public d’assainissement de ces systèmes d’assainissement. Ce rapport est disponible sur le portail intranet des élus de la Communauté Melun Val de Seine : https://antares.camvs.fr/ox6/ox.html# Dépôt de données → 05 Conseil Communautaire → 11 décembre 2017 Il est demandé au Conseil Communautaire d’émettre un avis sur ledit rapport annuel. -

Tirage Au Sort Des Panneaux D'affichage

PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE Tirage au sort des panneaux d’affichage BOISSISE-LA-BERTRAND Numéro de Nom de la liste panneau AVEC VOUS, BOISSISE DEMAIN 1 M. DELMER Olivier BOISSISE-LE ROI Numéro de Nom de la liste panneau NOUVEL HORIZON 1 Mme CHAGNAT Véronique 2 VILLAGES, 1 COMMUNE 3 M.BRIAND Eric BOISSISE-ORGENOY NOUVELLE ENERGIE 2 M. BERTRY Alain CESSON Numéro de Nom de la liste panneau UNION POUR CESSON 1 M. CHAPLET Olivier NOUVEAU DEPART POUR CESSON 2 M. BOSQUILLON Christophe LE CHÂTELET-EN-BRIE Numéro de Nom de la liste panneau VIVRE AU CHÂTELET EN BRIE 3 Mme TORCOL Patricia BIEN VIVRE ENSEMBLE 2 Mme ANESA Françoise AGIR ET INNOVER 1 M. BETTANCOURT François CHAUMES-EN-BRIE Numéro de Nom de la liste panneau UNIS POUR CHAUME 2 M. VENANZUOLA François CHAUMES : REUSSIR AVEC VOUS 1 M. ARLANDIS Mathieu COMBS-LA-VILLE Numéro de Nom de la liste panneau AGISSONS POUR COMBS 2 M. SAINSARD Philippe TOUS ENSEMBLE POUR COMBS-LA-VILLE 1 M. GEOFFROY Guy Combs , A GAUCHE, ECOLOGIQUE ET CITOYENNE 3 M. ROUSSAUX Daniel COUBERT Numéro de Nom de la liste panneau « COUBERT DE TOUTES NOS FORCES » 1 M. SAOUT Louis Marie DAMMARIE-LES-LYS Numéro de Nom de la liste panneau UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE-LES-LYS 2 M. DESCOLIS Wilfried DAMMARIE CITOYENNE 3 M. BENOIST Vincent DAMMARIE MA VILLE 1 M. BATTAIL Gilles EVRY-GREGY-SUR-YERRES Numéro de Nom de la liste panneau PRÉSERVER EVRY-GREGY ET SES HAMEAUX 1 M. POIRIER Daniel FONTAINE-LE-PORT Numéro de Nom de la liste panneau FONTAINE, L’AVENIR AVEC VOUS 1 M. -

Inventaire Des Candidatures Arrdt Melun +1000

ELECTIONS MUNICIPALES second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Page 1 Elections municipales second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 77 - SEINE ET MARNE Candidat au conseil communautaire 77 SEINE ET MARNE 022 - Barbizon 01 ENSEMBLE PLUS LOIN POUR BARBIZON 1 M. BEDOUELLE Pierre Oui 2 Mme BONED Valérie Oui 3 M. ROMAN Jacques 4 Mme ANDRY Florence 5 M. BRECOURT David 6 Mme DAVID Valérie 7 M. LEROY Christophe Oui 8 Mme TRUCHON BARTES Nathalie Oui 9 M. HUGONNENC Gérard 10 Mme GABRIELLI Katherine 11 M. BOUILLOT Jean-Sébastien 12 Mme CAMARA Nathalie 13 M. OUF Olivier 14 Mme GUTIERREZ Martha 15 M. MONTILLOT Stéfan 02 AGIR POUR LES BARBIZONNAIS 1 M. ELLEBOODE Gérard Oui 2 Mme COURCHAMP Anne Oui 3 M. SANCHEZ Patrick Oui 4 Mme BARON Florelle Oui 5 M. SZWIMER Alain 6 Mme PIED Claudine 7 M. MARTEAU Christian 8 Mme PAYET Anne-Gaëlle 9 M. TIZON Daniel 10 Mme LUKAS Gaëlle 11 M. MANIGAULT Pierre 12 Mme LAMMERTYN Candice 13 M. GERLES Nicolas 14 Mme CARDOT-ELLEBOODE Catherine 15 M. CORBEL Michel 03 UNE EQUIPE POUR BARBIZON 1 M. DOUCE Philippe Oui 2 Mme DETOLLENAERE Brigitte Oui 3 M. SCHOPPHOFF Klaus Oui 4 Mme GENOT Dominique Oui 5 M. PETITHORY Charles 6 Mme VERGE Janine 7 M. THIEVIN Gérard 8 Mme BOUVARD Christiane 9 M. SOUDAIS Pierre 10 Mme JOSEPH Chantal 11 M. LATOUR René 12 Mme BESSES Marie 13 M. BOETHAS Marcel 14 Mme DEGEYTER Liliane 15 M. CHAUSSARD Jean Page 2 Elections municipales second tour du 30 Mars 2014 Livre des listes détaillées Département 77 - SEINE ET MARNE Candidat au conseil communautaire 039 - Boissise-la-Bertrand 01 BOISSISE EN ACTION 1 M. -

Rubelles Flash Infos Juillet/Aout 2021

RUBELLES FLASH INFOS JUILLET/AOUT 2021 COVID-19 1 MANIFESTATIONS MUNICIPALES CINEMA EN PLEIN AIR Séance gratuite : La séance de cinéma en plein air avec comme thème «Soirs de fête sous les étoiles... » aura lieu le vendredi 10 septembre à 20h30 au Parc Saint Exupéry, rue de Solers. Le film qui sera projeté est « Happy Feet 2 » de George Miller. En cas d’intempéries la projection aura lieu à la salle Emile Trélat à 20h30. Renseignements : 01.60.68.24.49. VIDE-GRENIERS Après une interruption en 2020 due à la pandémie COVID19, le vide- greniers de Rubelles va reprendre cette année. Celui-ci se tiendra le dimanche 19 Septembre de 8h à 18h rue de la Faïencerie, avenue du Château et place Henri Guy. Les inscriptions se feront en mairie du 12 juillet au 15 septembre inclus, le dossier d’inscription sera alors téléchargeable sur le site internet de la mairie. Les tarifs sont inchangés par rapport à 2019 : Rubellois : 10€ l’emplacement de 4 mètres non divisible Extérieurs : 15€ l’emplacement de 4 mètres non divisible Professionnels : 50€ l’emplacement de 4 mètres non divisible 2 LA FOULÉE RUBELLOISE Pour la première fois cette année la commune organise une course à pied dans Rubelles. Cette manifestation se déroulera le dimanche matin 3 octobre. Départ et arrivée au kiosque des 3 Noyers Deux parcours seront identifiés, un pour les enfants de 6 à 12 ans de 2 km, le deuxième pour les adolescents et les adultes, de 5 km. Les renseignements et informations détaillés vous seront communiqués dans le prochain flash info de septembre et sur le site de la mairie à partir du 6 septembre. -

Maincy, Etude Val D'ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019

Maincy, Etude Val d’Ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019 MAINCY 1 Maincy, Etude Val d’Ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019 2 Maincy, Etude Val d’Ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019 SOMMAIRE Introduction p. 5 Etymologie, blason, origines p. 9 Le village p. 10 Le lavoir p. 16 L’église Saint-Etienne p. 19 Le château de Vaux-le-Vicomte p. 23 La Maison des Carmes (manufacture de tapisseries) p. 35 Le château des Trois Moulins p. 41 Le château du Coudray p. 43 Le pont de Maincy p. 43, 45 Les moulins p. 49 Les blanchisseries p. 53 Sources et bibliographie p. 55 Annexe 1 : Recensements de population, blanchisseurs entre 1836 et 1861 (AD77) Annexe 2 : Liste des édifices (base Ariane, DAC77) Annexe 3 : Liste des objets par édifices (base Ariane, DAC77) 3 Maincy, Etude Val d’Ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019 4 Maincy, Etude Val d’Ancoeur, Isabelle Rambaud, 2019 Introduction Maincy : 1699 habitants, Maincéens et Maincéennes Maire : M. Alain Plaisance Tel : +33 1 60 68 17 12 Fax : +33 1 60 68 60 04 Mots clés : châteaux, Vaux-le-Vicomte, jardins, eaux, sculptures, pont, moulins, tapisseries, blanchisserie, Personnalités : Nicolas Fouquet (1615-1680), Franz Nompère de Champagny (1804- 1882), Alfred Sommier (1835-1908), Paul Cézanne (1839-1906), Anatole France (1844-1924). Animal : écureuil Dossier complémentaire : L’Ancoeur, du ruisseau au mythe Le territoire de Maincy est Intégralement entouré par 6 communes retenues dans le cadre de l’étude : Vaux-le-Pénil et Melun au Sud-Ouest, Rubelles à l’Ouest, Saint-Germain-Laxis au Nord, Moisenay à l’Est et Sivry-Courtry au Sud. -

L'unité De Production De Boissise-La-Bertrand

tectes I h C L’unité de production d’eau potable de Melun située à Boissise-la-Bertrand a été retenue parmi les 100 bâtiments de l’année 2006 par la revue eyron Ar eyron d’architecture « Le Moniteur Architecture AMC ». C Ce résultat récompense, outre la qualité de l’architecture, l’attention portée au caractère « développement durable » du projet. on Afin de mieux intégrer l’imposante structure des deux bâtiments de l’usine et de limiter leur visibilité, les façades principales ont été habillées d’un bardage en demi-rondins de bois et de polycarbonate translucide, sur lequel a été posée une fresque en aluminium découpé qui évoque l’eau. - Crédit photo : M - Crédit : photo Unité de production d’eau potable de Melun Site de Boissise-la-Bertrand Agence de Melun 198, rue Foch Z.I. Vaux le Pénil - BP 576 77016 Melun Cedex > Sécurisation de l’alimentation et amélioration de la qualité de l’eau distribuée > Les étapes de traitement 1 L’eau est prélevée dans la 2 L’unité est composée de 12 filtres 3 L’eau est désinfectée en 4 Une fois désinfectée, l’eau est nappe du Champigny grâce fermés contenant du charbon passant sur des lampes stockée dans une bâche de à 4 forages situés en forêt actif en grains, qui capte les émettant des ultra-violets 2750 m3. Avant distribution, de Boissise-la-Bertrand. pesticides contenus dans l’eau. qui ont un pouvoir virulicide elle est chlorée. Elle est acheminée par une et bactéricide fort. canalisation de 2,5 km jusqu’à l’unité de potabilisation où elle va suivre un traitement d’élimination des pesticides. -

La Demande De Logement

IMPLANTATION DU PATRIMOINE FSM La demande Moussy-le-Neuf St-Pathus Oissery de logement Longperrier Juilly EN LIGNE Antenne de Bussy-St-Georges Meaux Trilport Nanteuil-lès-Meaux Courtry Carnetin Dampmart Pomponne Thorigny Coupvray Bouleurs Vaires-sur-Marne Lagny-sur-Marne St-Germain-sur-Morin Torcy Montévrain Magny-le-Hongre Champs-sur-Marne Noisiel Serris Bailly-Romainvilliers Lognes Bussy- Émerainville Croissy- St-Georges Beaubourg Villeneuve-le-Comte Pontault-Combault Roissy-en-Brie Gretz- Lésigny Armainvilliers Antenne Tournan-en-Brie Chevry-Cossigny de Provins Brie-Comte-Robert Combs-la-Ville Évry-Grégy Lieusaint Moissy-Cramayel Savigny-le-Temple Réau Nandy Vert-St-Denis Voisenon Cesson Rubelles Provins Seine-Port Melun Nangis St-Loup- Maincy de-Naud Poigny Le Mée-sur-Seine Vaux-le-Pénil La Chapelle-Gauthier Savins Dammarie-lès-Lys Livry-sur-Seine Agence Bois-le-Roi Val de Seine Samois-sur-Seine Héricy Grisy-sur-Seine & Sénart Fontaine- Avon Villenauxe- Fourches Mousseaux- la-Petite Fontainebleau lès-Bray Grez-sur-Loing Agence de Fontainebleau Crédit photos : Fotolia.com : © goodluz - Istockphoto.com : © Kristian Seculic, © Squaredpixels – Jupiterimages - Atelier BLM – Ne pas jeter sur la voie publique sur la voie BLM – Ne pas jeter - Atelier – Jupiterimages © Kristian © Squaredpixels Seculic, © goodluz - Istockphoto.com : Fotolia.com : photos : Crédit Entreprise sociale pour l’Habitat Siège social 14, avenue Thiers 77000 Melun 01 64 14 43 30 www.fsm.eu Vous allez saisir votre demande de logement sur le site www.fsm.eu. VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER une demande de logement ? Une fois votre demande validée, vous recevrez sous un mois, un NUMÉRO UNIQUE RÉGIONAL qui vous sera demandé lors de toutes correspondances. -

L'échappée Belle

Melun Val de Seine Tourisme L’échappée belle Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, Dammarie-lès-Lys, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Germain-Laxis, Seine-Port, Vaux-le-Pénil, Villiers-en-Bière, Voisenon # Insolite # Slowtourisme # Nature # En Seine www.melunvaldeseine-tourisme.com @melunvaldeseinetourisme @MVSTourisme # Patrimoine A 23 minutes de Paris, la destination Melun Val de Seine, vous invite à découvrir un riche patrimoine bâti et culturel aux portes du Grand Paris. Poursuivez cette plongée dans l’Histoire avec le plus grand monument privé de France, le splendide château de Vaux-le-Vicomte. Les amoureux d’Histoire trouveront leur bonheur à visiter les vestiges de l’Abbaye du Lys à Dammarie-les-Lys, les monuments de Melun au fil d’un parcours historique ou à découvrir l’histoire de la faïencerie de Rubelles. Partez à la conquête du ciel et de l’espace au Musée Aéronautique et spatial Safran à Réau et laissez-vous embarquer au Musée de la gendarmerie à Melun. C’est aussi un pays de saveurs dont celles du fromage de Brie de Melun. Une destination qui se veut également rurale par ses nombreuses fermes briardes et ses villages de caractères comme Maincy, village de Vaux-le-Vicomte et Seine-Port, village fondé par l’histoire de Madame de Montesson. # Insolite Venez découvrir les visites insolites organisées par l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine : des visites nocturnes pour découvrir le patrimoine de Melun sous les étoiles, des découvertes en hauteur à 360° de panoramas splendides depuis le clocher de l’église Saint-Aspais, des balades gourmandes ravivant les papilles, des séances de yoga apportant une sérénité incroyable au sein de monuments historiques ou encore des promenades en forêt de Fontainebleau en compagnie d’ânes. -

Habitat, Une Pierre Après L'autre

agglo Boissettes | Boissise-la-Bertrand | Boissise-le-Roi | Dammarie-lès-Lys | Limoges-Fourches | Lissy | Livry-sur-Seine | Le Mée-sur-Seine | Maincy | Melun | Montereau-sur-le-Jard | Pringy | La Rochette | Rubelles | Saint-Fargeau-Ponthierry | Saint-Germain-Laxis | Seine-Port | Vaux-le-Pénil | Villiers-en-Bière | Voisenon | mon www.melunvaldeseine.fr APRÈS L’AUTRE UNE PIERRE UNE HABITAT, HABITAT, EN ACTIONS Janvier/février/mars 2020 Janvier/février/mars N° 52 02 | Sommaire Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°52 Mon agglo, le magazine de Melun Val de Seine n°52 Editorial | 03 Sommaire Chers amis, La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a adopté en Conseil com- munautaire, le 16 décembre dernier, son budget pour l’année 2020. Mon agglo en images Mon agglo fait l’actu Mon agglo en actions Celui-ci comprend des décisions impor- Le plein de musique urbaine L’Atelier triple la mise Habitat, une pierre après l’autre tantes en matière d’aménagement du aux Amplifiés au Mée-sur-Seine Page 11 territoire, avec notamment le finance- Page 5 Page 9 ment du Nouveau Programme de Ré- novation Urbaine (NPNRU), à Melun et Le Mée-sur-Seine, ou la destruction de la Halle Sernam qui permet - Le budget tra dès 2020 un vrai réaménagement du parvis de la gare de Melun. comprend des En matière de mobilités également, avec la poursuite de la création de liaisons douces sur l’ensemble du territoire et le lancement de la décisions importantes vélostation à la gare. en matière Il comprend aussi de nouvelles mesures en matière d’habitat, autre d’aménagement politique majeure portée par la Communauté Melun Val de Seine, et du territoire, dont vous trouverez le détail dans ce magazine. -

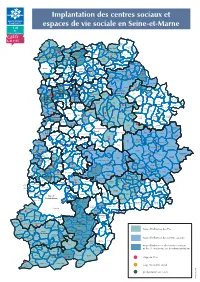

Carte Evs Et Cs 01 2018

ImplantationImplantation des centres des sociaux centres en sociaux Seine-et-Marne et espaces de vie sociale en Seine-et-Marne Crouy Othis Vinci sur Manœuvre Moussy- St Ourcq Oissery le-Neuf Pathus Puisieux Coulombs Rouvres Douy la Ramée May en Multien en Valois Dammartin- Le Germigny Long- en-Goële Forfry Plessis sous Moussy- perrier Marchémoret le-Vieux Trocy Placy Coulombs Gesvres en Pays de l’Ourcq Mauregard Villeneuve- le Etrépilly Lizy sur Ourcq St Mard St Soupplets Marcilly Multien Vendrest sous-Dammartin Montgé- Chapitre Dhuisy Roissy Pays de France en-Goële Juilly Cuisy Barcy Congis Mary sur Ocquerre Le Mesnil-Amelot Thieux sur Marne Cocherel Le Monthyon Vinantes Le Plessis- Therouanne Plessis- Varreddes Isles Nantouillet l'Evêque Chambry aux-Bois les Meldeuses Ste Aulde Iverny Penchard Tancrou Compans Plaines et St Mesmes Crégy Germigny Villeroy Armentières en Brie Jaignes Mitry-Mory Monts de France Chauconin les Poincy Evêque Chamigny Nanteuil Luzancy Chamy Neufmontiers Meaux sur Gressy Meaux Marne Messy Pays de Meaux Changis sur Marne Ussy sur Marne Méry Trilport sur Citry Charmentray Trilbardou 4 Marne Villenoy Reuil en Brie Fresnes- Villeparisis Claye-Souilly Montceaux Saint Jean La Ferté sur- Fublaines les Meaux Sammeron sous Vignely les deux Sept Saâcy sur Marne Marne Precy- Nanteuil Mareuil jumeaux Sorts Jouarre sur- les les St Annet- Marne Meaux Meaux Fiacre Signy Signets Courtry Le Pin Isles Villemareuil Villevaudé sur-Marne Lesches les Villenoy Boutigny Jablines Bussières Bassevelle St Carnetin Quincy Vaucourtois St -

Saint Fargeau Ponthierry Pringy Dammarie Les Lys

A Horaires valables à partir du 2 septembre 2019 SAINT FARGEAU PONTHIERRY PRINGY DAMMARIE LES LYS MELUN RUBELLES ZA Strasbourg Gare de Ponthierry Pringy Avenue de Fontainebleau Vosves Chamlys Politzer Melun Gare Rubelles A SAINT FARGEAU VOSVES CHAMLYS MELUN GARE CC RUBELLES A GRANDS CEDRESSeine-PortVOSVES CHAMLYS MELUN GARE Vert-SCCaint RUBELLES-Denis Hôtel de Ville Lycée polyvalent C. Cial Rubelles Z.A Bruxelles Florélites Gare de Léonard de Vinci Font A Saussaie Ponthierry Pringy Melun £ B • G • T • S8 aineblv. dee Lavoisier Z.A Strasbourg Collège Meuniers au S12 • S13 • I • O Les Capucins x P • T • V Boissise- U.R.S.S.A.F la-Bertrand Avenue de Meaux R. Cassin Le Mée- Caporal Petit Rue des Mézereaux Beauls Poste sur-Seine Centre Culturel Cyclopes Avenue de Fontainebleau Préfecture de Seine-et-Marne C.Cial des Mézereaux Saint-Fargeau- Porte de Paris Ponthierry Bas de Pringy Pièce de Gare Routière Mail l’étang Praslin Université Quai Rossignol s Maincy £ Boissise- Gambetta Orangerie Les Terrasses Fabien le-Roi Thier Grands Cèdres . Notre Dame R Jean Jaurès v L’Orme Brisé out A e de P Boissettes Henri Wallon Place Chapu V aux- Thiers Pouillot Pringy onthierr Politzer Palais de Justice le-P énil Chamlys H. Berlioz de Melun y Lucien £ Gare Thiers E • O Foch Boutet F. Léger µ Rou Marché Couvert Auvert te $ Saint-Sauveur- Vosves École de Mairie V Curie C • Cd • D • E • F • Fd o £ sur-École Nouveau Cimetière s Bouillants G • K • L • M • N ve Berthelot V illiers-en-B ière s Desserte principale Vernin Av.