Battistello Caracciolo E Il Primo Naturalismo a Napoli

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Collecting, Dealing and Patronage Practices of Gaspare Roomer

ART AND BUSINESS IN SEVENTEENTH-CENTURY NAPLES: THE COLLECTING, DEALING AND PATRONAGE PRACTICES OF GASPARE ROOMER by Chantelle Lepine-Cercone A thesis submitted to the Department of Art History In conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (November, 2014) Copyright ©Chantelle Lepine-Cercone, 2014 Abstract This thesis examines the cultural influence of the seventeenth-century Flemish merchant Gaspare Roomer, who lived in Naples from 1616 until 1674. Specifically, it explores his art dealing, collecting and patronage activities, which exerted a notable influence on Neapolitan society. Using bank documents, letters, artist biographies and guidebooks, Roomer’s practices as an art dealer are studied and his importance as a major figure in the artistic exchange between Northern and Sourthern Europe is elucidated. His collection is primarily reconstructed using inventories, wills and artist biographies. Through this examination, Roomer emerges as one of Naples’ most prominent collectors of landscapes, still lifes and battle scenes, in addition to being a sophisticated collector of history paintings. The merchant’s relationship to the Spanish viceregal government of Naples is also discussed, as are his contributions to charity. Giving paintings to notable individuals and large donations to religious institutions were another way in which Roomer exacted influence. This study of Roomer’s cultural importance is comprehensive, exploring both Northern and Southern European sources. Through extensive use of primary source material, the full extent of Roomer’s art dealing, collecting and patronage practices are thoroughly examined. ii Acknowledgements I am deeply thankful to my thesis supervisor, Dr. Sebastian Schütze. -

Un Cristo Nudo Del 1400 Rivede La Luce a Lauro Scoperto Un Raro Ciclo Di

Un Cristo nudo del 1400 rivede la luce a Lauro Scoperto un raro ciclo di affreschi del XV secolo a Lauro di Nola. Una rarità iconografica che sta meravigliando gli stessi studiosi. Il 2000, anno giubilare, è trascorso in Campania denso di manifestazioni religiose e appuntamenti culturali che hanno riavvicinato il grande pubblico non solo agli aspetti intimi della fede, ma anche alle necessarie “esteriorità”, tra queste la più ghiotta è stata senza dubbio la mostra artistica sul tema della Croce tenutasi presso la sala Carlo V nel Maschio Angioino. La mostra ricca di straordinari reperti, alcuni dei quali, preziosissimi, mai esposti prima, ha fatto seguito ad un dotto convegno sull’argomento organizzato nei mesi precedenti dal professor Boris Iulianich, emerito nell’Università di Napoli e massimo esperto di storia del Cristianesimo, che ha visto la partecipazione di ben 54 relatori provenienti da ogni angolo del globo. Per rimanere nel tema cristologico vogliamo segnalare una sensazionale scoperta avvenuta nella chiesa di Santa Maria della Pietà a Lauro di Nola (fig. 1), ove nell’ambito di un ciclo di affreschi quattrocenteschi, a lungo rimasti sepolti tra le fondamenta di una chiesa più moderna, spicca una scena del Battesimo di Cristo con un’iconografia assolutamente rara: una ostentatio genitalium in piena regola, che lascia esterrefatti, perché la raffigurazione di nostro Signore completamente nudo, in età adulta è poco meno che eccezionale. In Italia possiamo citare soltanto due altri esempi: il Crocifisso ligneo scolpito da Michelangelo nel convento di Santo Spirito in Firenze ed un mosaico nella cupola del Battistero della Cattedrale di Ravenna risalente al V secolo. -

The Enduring Legacy of Caravaggio in Naples

THE ENDURING LEGACY OF CARAVAGGIO IN NAPLES A STILL LIFE WITH FRUIT AND ANIMALS BY LUCA FORTE Stefano Causa ENRICO FRASCIONE ANTIQUARIO [2] [3] LUCA FORTE (Naples, c. 1605 - c. 1660) STILL LIFE WITH FRUIT, A JAY, A KESTREL, A BUTTERFLY, AND A SNAIL Oil on canvas, 41¾ x 71 in (106 x 180.5 cm), c. 1640 [5] its consistency. In the grand productions of the still life masters of the later seventeenth century, there’s a close interaction – not always deferential, and often evenly- THE ENDURING LEGACY OF matched – with the thunderous, far-reaching approach CARAVAGGIO IN NAPLES of a painter such as Luca Giordano (1634-1705). Here, instead, things seem much more clearly-defined – as if the painting were revealing greater composure and A STILL LIFE WITH FRUIT AND following an older pace. The singular quality of such a work – that is, how challenging it is – does not lie in ANIMALS BY LUCA FORTE whether it can be judged according to a criterion of naturalism, but then it cannot be measured against a fully Baroque yardstick, either. It is no longer a question of looking (solely) at the venerated examples left by Caravaggio, Battistello and Ribera, in that precise order; but nor has Giordano emerged on the horizon. So it was that as Enrico and I examined every detail of this rich, kaleidoscopic greengrocer’s stall, I thought of words written by the still life expert Raffaello Causa, which I wanted to use as a subtitle for this essay: “What is characteristic of Luca Forte is a stony, polished A STONY, POLISHED PIGMENT pigment, almost as if – within the formal circumstances “A Neapolitan picture, painted around 1640. -

Michelangelo Merisi (Caravaggio) Was Born in Milan in 1571 But, As Far As Art History Is Concerned, He Was Born in Rome Shortly After He Turned Twenty

Before and after Caravaggi o Directions for an itinerary in the Pinacoteca 1. Simone Peterzano Venus and Cupid with Two Satyrs in a Landscape 54 6 1 3 2. Giovan Paolo Lomazzo 2 Self-Portrait as Abbot of the Academy of Val de Bregn Michelangelo Merisi (Caravaggio) was born in Milan in 1571 but, as far as art history is concerned, he was born in Rome shortly after he turned twenty. In fact, no painting of his is known prior to his arrival in the capital. But his education in Lombardy was fundamental to his forma - tion, as was understood and explained by the art historian 3. Vincenzo Campi Roberto Longhi in the early decades of the twentieth century. The Fruit Seller Several of the paintings conserved at Brera assist in explaining which figurative experiences that Caravaggio observed in Lombardy attracted him and helped to develop his notion of painting, and which works struck him so forcefully as to remain part of his compositional baggage. Among those PAInteRS thAt weRe ConteMPoRARy with him, Simone Peterzano [1] is naturally important, whose workshop he entered at the age of thirteen. It was from Peterzano that he learnt to describe form carefully without the aid of design; also dry chromatic variations, like those in the drape on which Venus lies. 4. Moretto da Brescia Similarly, the intellectualistic experimentation of Giovan Paolo Saint Francis of Assisi Lomazzo [2], painter, theoretician and poet, left its mark. the three-quarter pose with the foreshortened shoulder, direct gaze, and the complexity of pictorial meanings struck Caravaggio, which he echoed in the Young Sick Bacchus (Galleria Borghese, Rome). -

Keith Sciberras, Baroque Painting in Malta, Midsea Publications, ISBN-10: 99932724932009, ISBN-13: 978-9993272496, 2009

Keith Sciberras, Baroque Painting in Malta, Midsea Publications, ISBN-10: 99932724932009, ISBN-13: 978-9993272496, 2009 This marvellous and huge tome provides a detailed survey of the ‘Baroque period’ in Malta. This period was marked by the realism and naturalism of Caravaggist painting, the ‘noble classicism’ of the Bolognese school, and the exuberance of the high and late Baroque periods. The period is the richest in Malta’s art history as far as ‘old paintings’ are concerned. The author, Keith Sciberras, a History of Art academic at the University of Malta with a growing international reputation for his work in the area (particularly his work on Melchiorr Cafa and Caravaggio) states that he has been researching the period for the past fifteen years. This period is represented on the island by fine works of art. The painters in question include quite a number who stamped their mark on the history of western European art. Michelangelo Merisi da Caravaggio is undoubtedly the towering figure here. Then we come across works by Guido Reni, Jusepe de Ribera (the Valenciano, known as ‘Lo Spagnoletto’, from the Borgias’ city of Xativa), Luca Giordano (‘Luca fa presto’), Giovanni Battista (Battistello) Caracciolo, Massimo Stanzione, Mattia Preti (il Cavalier Calabrese), the Dutch caravaggist Mathias Stom (or Stomer), Pietro Novelli (il Monrealese) and Andrea Vaccaro. There are also lesser known figures on the international stage such as Mario Minniti (Caravaggio’s personal friend from Syracuse), the Florentine Filippo Paladini (he came here as a result of his having been sentenced to the galleys), Matteo Perez d'Aleccio, Giuseppe Arena and Stefano and Alessio Erardi. -

TASTE and PRUDENCE in the ART of JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman a Dissertation Submitted to the Johns Hopkins Universit

TASTE AND PRUDENCE IN THE ART OF JUSEPE DE RIBERA by Hannah Joy Friedman A dissertation submitted to the Johns Hopkins University in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Baltimore, Maryland May, 2016 Copyright Hannah Joy Friedman, 2016 (c) Abstract: Throughout his long career in southern Italy, the Spanish artist Jusepe de Ribera (1591- 1652) showed a vested interest in the shifting practices and expectations that went into looking at pictures. As I argue, the artist’s evident preoccupation with sensory experience is inseparable from his attention to the ways in which people evaluated and spoke about art. Ribera’s depictions of sensory experience, in works such as the circa 1615 Five Senses, the circa 1622 Studies of Features, and the 1637 Isaac Blessing Jacob, approach the subject of the bodily senses in terms of evaluation and questioning, emphasizing the link between sensory experience and prudence. Ribera worked at a time and place when practices of connoisseurship were not, as they are today, a narrow set of preoccupations with attribution and chronology but a wide range of qualitative evaluations, and early sources describe him as a tasteful participant in a spoken connoisseurial culture. In these texts, the usage of the term “taste,” gusto, links the assessment of Ribera’s work to his own capacity to judge the works of other artists. Both taste and prudence were crucial social skills within the courtly culture that composed the upper tier of Ribera’s audience, and his pictures respond to the tensions surrounding sincerity of expression or acceptance of sensory experience in a novel and often satirical vein. -

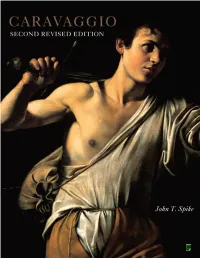

Caravaggio, Second Revised Edition

CARAVAGGIO second revised edition John T. Spike with the assistance of Michèle K. Spike cd-rom catalogue Note to the Reader 2 Abbreviations 3 How to Use this CD-ROM 3 Autograph Works 6 Other Works Attributed 412 Lost Works 452 Bibliography 510 Exhibition Catalogues 607 Copyright Notice 624 abbeville press publishers new york london Note to the Reader This CD-ROM contains searchable catalogues of all of the known paintings of Caravaggio, including attributed and lost works. In the autograph works are included all paintings which on documentary or stylistic evidence appear to be by, or partly by, the hand of Caravaggio. The attributed works include all paintings that have been associated with Caravaggio’s name in critical writings but which, in the opinion of the present writer, cannot be fully accepted as his, and those of uncertain attribution which he has not been able to examine personally. Some works listed here as copies are regarded as autograph by other authorities. Lost works, whose catalogue numbers are preceded by “L,” are paintings whose current whereabouts are unknown which are ascribed to Caravaggio in seventeenth-century documents, inventories, and in other sources. The catalogue of lost works describes a wide variety of material, including paintings considered copies of lost originals. Entries for untraced paintings include the city where they were identified in either a seventeenth-century source or inventory (“Inv.”). Most of the inventories have been published in the Getty Provenance Index, Los Angeles. Provenance, documents and sources, inventories and selective bibliographies are provided for the paintings by, after, and attributed to Caravaggio. -

The Pennsylvania State University

The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Art History THE DOCUMENTED PAINTINGS AND LIFE OF ANDREA VACCARO (1604-1670) A Thesis in Art History by Anna Kiyomi Tuck-Scala Ó 2003 Anna Kiyomi Tuck-Scala Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2003 The thesis of Anna Kiyomi Tuck-Scala was reviewed and approved* by the following: Jeanne Chenault Porter Associate Professor of Art History Thesis Adviser Chair of Committee Roland E. Fleischer Professor Emeritus of Art History George L. Mauner Distinguished Professor Emeritus of Art History Alfred A. Triolo Associate Professor Emeritus of Italian and Spanish Craig Zabel Associate Professor of Art History Head of the Department of Art History *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT This dissertation takes stock of what is known about Andrea Vaccaro (1604- 1670), one of the most prominent painters of Naples in the middle of the seventeenth- century. Although successful during his lifetime, Vaccaro currently suffers a reputation that is, at best, second rate. Due to the hundreds of paintings attributed to Vaccaro of dubious quality, modern art historians characterize his art as “eclectic” and “academic.” The sole monograph on Vaccaro, Maria Commodo Izzo’s Andrea Vacccaro pittore (1604-1670) published in 1951, is also sorely out of date. This study provides a new and more accurate portrayal of the artist. Rather than the customary all-inclusive approach, this study is based on the solid foundation of all known documents about the artist’s life and art, which are gathered and analyzed in one place for the first time. -

Old Masters Pdf, Epub, Ebook

OLD MASTERS PDF, EPUB, EBOOK Thomas Bernhard | 256 pages | 06 May 2010 | Penguin Books Ltd | 9780141192710 | English | London, United Kingdom Old Masters PDF Book As such, I will take great pride in being a part of this community. Luca Giordano Leading decorative painter of the late 17th century Neapolitan Baroque. Get Word of the Day daily email! Jean-Baptiste Greuze Highly popular painter of moralistic genre paintings and exceptional portraits. Visit our Custom Colors page to learn more. Introducing our newest stain color, Carbon Black. I am so happy to have found your site! Diego Velazquez Court painter, possibly the greatest old master of the Spanish school. Although we can only verify a painting career that lasted less than a decade, this was a crucial decade for the development of Dutch painting, with Caravaggio as a direct ancestor. Lucas van Leyden Rachel Ruysch Thank you for creating all of this. Professional Wood Finishes. At the same time, even advanced artists will find this course tremendously useful, as it teaches painting techniques not available from contemporary art colleges and universities. Virtually ignored in his own time, Vermeer is now truly considered an Old Master. Art In America Logo Expand the sub menu. All rights reserved. Now I have found all the information in one place. Andrea Palladio Greatest Venetian architect of the Renaissance. In such cases they have been assigned to the period with which thy are most closely associated. Take the quiz Forms of Government Quiz Name that government! And much more. Enroll Now! Main article: Venetian painting. The category of old master is exemplified by but by no means limited to the following painters:. -

Szigethi Ágnes (Nagypeterd 1936

2020. november 10. Összeállította: Illés Eszter [email protected] Szigethi Ágnes (Nagypeterd 1936. május 10. - Budapest 2011. március 9.) művészettörténész Névváltozatai: Szigethi Ágnes Szigethi, Agnes Szigethy Ágnes Sz. Á. ELTE BTK történelem - művészettörténet 1961. VII. 1. – 2006. XII. 31. a Szépművészeti Múzeum Régi Képtárának munkatársa I. Monográfiák 1971 Georges de la Tour. Budapest: Corvina; Kossuth Nyomda, 1971. 31,[3] p. 46 színes t. (A művészet kiskönyvtára, 61.) 3844/61= 1975 Francia festmények a XVII-XVIII. századból. Szépművészeti Múzeum Budapest. Budapest: Corvina Kiadó; Kossuth Nyomda, 1975. 33,3 p. 48 színes t. (Remekművek a magyarországi gyűjteményekből) ISBN 963 13 0043 9 11303/17-00047214 Französische Malerei im 17. und 18. Jahrhundert. Museum der Bildenden Künste Budapest. Budapest: Corvina; Kossuth, 1975. 37,3 p. 48 színes t. (Meisterwerke aus ungarischen Museen) Übersetzt von Heribert Thierry ISBN 963 13 4042 2 11303/17.a-00005553 *French paintings of the Seventeenth and Eighteenth centuries. Museum of Fine Arts, Budapest. Budapest: Corvina; Kossuth, 1975. 37, [2] p. 48 színes t. (Art treasures in Hungarian museums) Translated by Elisabeth Hoch ISBN 963 13 4040 6 11303/17.b-00047203 Ismerteti: P. Sz[űcs] J]ulianna]: Szigethi Ágnes: Francia festmények a XVII-XVIII. századból. Corvina, Bp. 1975. (Remekművek Magyarországi Gyűjteményekben). Ars Hungarica IV. 1976. 2. sz. 334. p. 1976 Peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles. Musées des Beaux-Arts, Budapest. Budapest: Corvina; Kossuth, 1976. 35 p. 48 színes t. (Chefs d’œuvre dans les musées hongrois) Eredeti cím: Francia festmények a XVII-XVIII. századból. 1975. Traduit par Katalin Vargyas. Revu par Danielle Le Pivert ISBN 963 13 4041 4 11303/17c-00005550 Ismerteti: *Agnes Szigethi, Peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles. -

The Case for Giuseppe Vermiglio*

The Cain and Abel in the National Museum: The case for Giuseppe Vermiglio* John Gash The imposing picture of Cain and Abel in the National Museum of Fine Arts, Valletta (199 x 163.5 em.) (Plates 1,2) has long eluded secure attribution. 1 The picture hung in the Grand Master's palace at least from the early nineteenth century, and bore traditional designations to both Ribera and Caravaggio.2 Modern interest in the work, however, dates from Roberto Longhi's listing of it in 1943, without comment, as a product of one of Caravaggio 's leading Roman-based disciples of the second decade of the seventeenth century, the Mantuan, Bartolomeo Manfredi (1582-1622), to whom he also gave a similar (though by no means identical) Cain and Abel in the Palazzo Pitti.3 But despite the (partial) logic of this judgement (especially in terms of certain aspects of the Valletta picture's facture), and the reverence with which scholars have approached all pronunziamenti from this great connoisseur, no-one any longer believes it to be by Manfredi. In 1970, Evelina Borea, in her exhibition catalogue, Caravaggio e Caravaggeschi nelle Gallerie di Firenze, proposed that the Pitti painting was more likely to be by the Pisan Caravaggist, Orazio Riminaldi ( 1594- 1631 ), who was active in Rome towards the end of the second decade, and hinted, without claiming, that the Malta picture might also be his- a view strongly endorsed by Mina Gregori in 1972.4 Richard Spear, however, acutely rejected the attribution of * My thanks to Maria Rosa Antognazza, Dominic Cutajar, Don Stefano Tardani, and Pamela Willis for their help during the preparation of this article. -

Napoli Nobilissima

RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA VOLUME LXXVI DELL’INTERA COLLEZIONE SETTIMA SERIE - VOLUME V FASCICOLO III - SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 RIVISTA DI ARTI, FILOLOGIA E STORIA NAPOLI NOBILISSIMA direttore segreteria di redazione La testata di «Napoli nobilissima» è di proprietà Pierluigi Leone de Castris Stefano De Mieri della Fondazione Pagliara, articolazione Federica De Rosa istituzionale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Gli articoli pubblicati direzione Gianluca Forgione su questa rivista sono stati sottoposti a valutazione Piero Craveri Vittoria Papa Malatesta rigorosamente anonima da parte di studiosi Lucio d’Alessandro Gordon M. Poole specialisti della materia indicati dalla Redazione. Augusto Russo redazione ISSN 0027-7835 Rosanna Cioffi referenze fotografiche Un numero € 38,00 (Estero: € 46,00) Nicola De Blasi Alvito (FR), collegiata di San Simeone - Abbonamento annuale € 75,00 (Estero: € 103,00) Carlo Gasparri © L. Riccardi: p. 65 (sinistra); Gianluca Genovese © Keorestauro: pp. 65 (centro e destra), 66 redazione Girolamo Imbruglia Berlin, Gipsformerei Staatliche Museen: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Fondazione Pagliara, via Suor Orsola 10 Fabio Mangone p. 36 80131 Napoli Riccardo Naldi foto Mario de Luise: pp. 22, 24, 25, 27, 28, [email protected] Giulio Pane 29, 30, 33 Valerio Petrarca El Escorial, Monastero di San Lorenzo: amministrazione Mariantonietta Picone p. 14 (destra) prismi editrice politecnica napoli srl via Argine 1150, 80147 Napoli Federico Rausa Eurantico - casa d’aste: p. 32 Pasquale Rossi Granada, Cattedrale: p. 6 (destra) Nunzio Ruggiero Houston, The Museum of Fine Arts: Sonia Scognamiglio p. 10 (destra) Carmela Vargas (coordinamento) La Valletta, Museo del convento di San Francesco Zecchino Francesco - foto Peter Bartolo Parnis: p.