Dissertation / Doctoral Thesis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Schulen in Vorarlberg 9

Schulen in Vorarlberg 9. 1 10. 11. 12. 13. 9. 10. 11. 12. 13. Polytechnische Bludenz, Bartholomäberg-Gantschier, Thüringen, Bregenz, Hittisau, Sozialberufe Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) Schulen Bezau, Kleinwalsertal, Dornbirn, Feldkirch, Rankweil, Lauterach Feldkirch Voraussetzung: Kolleg für Elementarpädagogik BB BB BB AHS – Oberstufen Gymnasium Feldkirch Matura, BRP, SBP Bludenz, Bregenz (4x), Dornbirn (2x), Feldkirch, Lustenau Langformen Voraussetzung : Kolleg Dual für Elementarpädagogik Matura, BRP, SBP, BB BB BB BB Berufserfahrung Realgymnasium Feldkirch Bludenz, Bregenz, Dornbirn (2x), Feldkirch (2x) Fachschule für Pflege und Gesundheit Feldkirch AHS – Oberstufen ORG Schwerpunkt: Instrumentalunterricht Oberstufen- Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach Technische Fachschule Maschinenbau - Fertigungstechnik + realgymnasium Schulen Werkzeug- und Vorrichtungsbau (ORG) ORG Schwerpunkt: Bildn. Gestalten + Werkerziehung HTL Maschinenbau Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach HTL Bregenz HTL Automatisierungstechnik Smart Factory ORG Schwerpunkt: Naturwissenschaft Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach HTL Kunststofftechnik Product + Process Engineering ORG Bewegung & Gesundheit Bludenz HTL Elektrotechnik Smart Power + Motion ORG Wirtschaft & Digitales Voraus s etzung: Matura, B R P, SBP od. einschl. Fachschule od. Bludenz Kolleg/Aufbaulehrgang Maschinenbau Lehre u. Vorbereitungslg. oder Sportgymnasium, Dornbirn Technische Fachschule für Chemie Schulen Musikgymnasium, Feldkirch HTL Dornbirn Fachschule für Informationstechnik -

Sportkletterführer Vorarlberg Bregenzerwald · Rheintal · Walgau · Montafonachim Pasold · Arlberg & Ronald Nordmann

Kletterführer Sportkletterführer Vorarlberg Bregenzerwald · Rheintal · Walgau · MontafonAchim Pasold · Arlberg & Ronald Nordmann panico Alpinverlag Inhaltsverzeichnis Titelbild Unten der Trubel, oben Wolfgang Vogl in Sangam (8) am Känzele. (Foto: Ronald Nordmann) Seite 7 Vorwort Schmutztitel Steile Felswände flankieren das Rheintal bei Dornbirn. (Foto: Stefan Lindemann) Seite 9 Dank Frontispitz Hoch über dem Rheintal – Helmut Scheichl in der Linken Westkante (7-) an den Löwenzähnen. (Foto: Uli Sillaber) Seite 10 Gebrauch des Führers Topos Stefan Lindemann Seite 16 Klettern & Naturschutz Karten Stefan Lindemann, Dominik Schmid Seite 18 Anreise Seite 20 Wissenswertes (Karten, Führer & Literatur, Internet, Redaktion, Layout Stefan Lindemann Sehenswertes, Baden, Kletterhallen, Übernachtung) Bildnachweis Adolf Kerber 368 | Anna Dippon 33, 52 | Andi Künzle 25, 153, 159, 163, 188 | Andi Pfanner 85, 89 | Axel Öland Seite 26 Was gar nicht geht 137, 139, 141 | Beat Kammerlander 13, 323 | Borut Kokalj 390 | Cati Moosbrugger 81, 103 | Dietmar Walser 126, 131 Ewald Weber 227 | Heinz Baumann 384 | Helmut Düringer 45, 48, 67, 124, 128, 129 | Johanna Widmaier 315 Seite 28 Bregenzerwald A Johannes Haag 335 | Jürgen Höfle 58, 59 | Jürgen Meusburger 365 | Karlheinz Venier 9, 319, 328 | Karl-Rudolf Huber 267, 268 | Klaus Hartinger 29 | Marcel Koller 197 | Marco Wasina 159, 164, 167, 275, 280, 288, 294 Seite 70 Rheintal B Peter Mathis 70, 71, 117, 122, 215, 263, 264, 298, 301, 303, 305, 307, 308, 311, 312, 313, 318 | Pio Jutz 331 Ralf Wohlwend 229, 230 | Ralph -

Holzenergie Aus Vorarlberg

Internet: www.ofen-holz.at; Stand 18.09.2008 Qualität und Lieferservice Holzenergie aus Vorarlberg Nachwachsende „Wärme“ von heimischen Land- und Forstwirten CO²-neutral und umweltfreundlich heimische Wertschöpfung und regionale Ressourcennutzung Geprüfte Qualität: trocken und ofenfertig Bestellhotline und Zustellservice für das gesamte Land Preise Herbst 2008 (gültig bis 31.12.2008) OFENHOLZ Preise in Euro Sorte Länge [pro rm, inkl. Mwst] Hartholz 1 m 79.- 50 cm 86.- 33 cm 89.- Weichholz 1 m 51.- 50 cm 59.- 33 cm 62.- Birke rein Zuschlag von € 20.- zum Hartholzpreis Zustellung: bis zu 10 km: Gratis, Kleinmengen bis 3 rm 20.- pauschal Kellerservice: Abrechnung nach Aufwand HOLZSCHNITZEL Preise in Euro Sorte [pro srm, exkl. Mwst] Holzschnitzel fein 25.- Zustellung: nach Aufwand srm... Schüttraummeter, rm ... Raummeter, Abrechnungsmaß Ofenholz 1m Länge geschichtet. Bestellen Sie bequem über unsere Holzhotline oder direkt bei einem unserer Ofenholz- und Holzschnitzellieferanten: Folgende Produzenten liefern Ihnen nach dem Gütesiegel Ofenholz Name Straße PLZ Ort Telefon Greber Wolfgang Hof 156 6866 Andelsbuch 05512/4649, 0664/4206998 Kohler Franz Anton Müselbach 315 6861 Alberschwende 05579/4128, 0664/4664871 Gasser Harald Leue 20 a 6883 Au 05515/2475 od. 0664/5443809 Bickel Ernst HNr. 63 6723 Blons 05553/260 od. 0664/1419982 Trippolt Fritz Druckergasse 44 6900 Bregenz 05574/77007 od. 0664/5864470 Halder Markus Fluh 33 6900 Bregenz 0664/1165202 Büchele Anton Fluh 28a 6900 Bregenz 05575/4712 od. 0664/9606507 Dreier Wilfried Matin 44 6707 Bürserberg 05552/62886 od. 0699/11105571 Mayer Hermann Hatlerstr. 44 6850 Dornbirn 05572/34133 Wohlgenannt Martin und Birgit Hintere Achmühle 32 6850 Dornbirn 05572/24054 od. -

Naf World Cup 2019

naf world cup 2019 NAF World Cup DORNBIRN 3rd-6th October 2019 Brought to you by naf world cup 2019 CONTENTS Introduction And then it began ....................................................................................................................... 3 Location State of Vorarlberg ...................................................................................................................4-5 City of Dornbirn .......................................................................................................................6-7 Venue – Messe Dornbirn ...........................................................................................................8-9 Travel Information .................................................................................................................10-11 Lodging ..................................................................................................................................... 12 Sightseeing ................................................................................................................................ 12 Schedule Pre-Tourney Schedule................................................................................................................. 13 Event Schedule .......................................................................................................................... 13 Goodies Event App ................................................................................................................................. 14 Coin ......................................................................................................................................... -

Chancenland Vorarlberg

CHANCENLAND VORARLBERG LOCATION BROCHURE INFORMATION ABOUT THE STATE VORARLBERG. ITS ECONOMY, COMPANIES, CULTURE, SPORTS AND LIFESTYLE. IMPRINT Issue 9 August 2019 Copyright Wirtschafts-Standort Vorarlberg GmbH (WISTO) CAMPUS V, Hintere Achmühlerstraße 1 6850 Dornbirn AUSTRIA www.wisto.at | www.chancenland.at Federal State Administration of Vorarlberg Römerstraße 15, 6901 Bregenz AUSTRIA www.vorarlberg.at Printed by Turnher Druckerei, Rankweil Photo credits Photo credits are listed on the respective pages. In addition: Cover, page 1: Marcel Hagen/Chan- cenland Vorarlberg, Weissengruber+Partner/ Chancenland Vorarlberg All rights reserved. This brochure is not intended to be exhaustive. There are a number of similarly important businesses, institutions, companies, projects and personalities as well as leisure, culture and sport activities in Vorarlberg worth mentioning in addition to the examples listed here. VORARLBERG Copenhagen 1,5 h flight Berlin 1,5 h flight London 2 h flight Stuttgart Paris 2,5 h drive 1,5 h flight Munich 2 h drive Bratislava Vienna 1,5 h flight 6,5 h drive Friedrichshafen Memmingen 0,5 h drive 1 h drive Zurich 1,5 h drive Innsbruck 1,5 h drive Milano 3,5 h drive Rome 1,5 h flight Madrid 2,5 h flight Vorarlberg lies within Europe's most dynamic technology regions. The picture shows the nearest airports and distances to major European cities. ©WISTO Germany Lake Constance BREGENZ RHINE VALLEY Dornbirn Switzerland Hohenems BREGENZERWALD Feldkirch WALGAU ARLBERG Bludenz Liechtenstein MONTAFON Tyrol 002 WELCOME TO VORARLBERG 01 A PORTRAIT OF THE REGION An impressively diverse region The economic centre of Vorarlberg is concentrated around common is that their achievements are rooted in hard work, the Rhine Valley-Walgau metropolitan area. -

Schule Freizeit 05/06

SCHULE FREIZEIT 05/06 � ����������������� DIE VORTEILE FORMULAR � ������������������������� SCHÜLERFREIFAHRT SCHÜLERFREIFAHRT FÜR DEN SCHULWEG �� ���������������������� FORMULAR �� ����������������������� SCHÜLERPLUS SCHÜLERFREIFAHRT FÜR DIE FREIZEIT SCHÜLERPLUS 1 DOMINO �� ��������������������������������� ANTRAGSFORMULAR FORMULAR �� ����������������������������� 5 SCHRITTE ZU SCHÜLERFREIFAHRT DEINEM TICKET SCHÜLERPLUS 1 REGIO PREISE FORMULAR SCHÜLERFREIFAHRT ZONENPLAN SCHÜLERPLUS MAXIMO ERLÄUTERUNGEN FORMULAR SCHÜLERPLUS 1 DOMINO FORMULAR SCHÜLERPLUS 1 REGIO FORMULAR SCHÜLERPLUS MAXIMO SchülerFreifahrt Lehrlingsfreifahrt SchülerPlus S L + SL + DIE VORTEILE + mit 1 Ticket kreuz und quer herumdüsen (Schulweg, Freizeit) + das SchülerPlus gilt auch in den Ferien + das Ticket ist saugünstig: maximo (ganz Vorarlberg inkl. FL) um nur EUR 80,- (inkl. Selbstbehalt SchülerFreifahrt) + Bezahlung erst nach Erhalt des Tickets ZURÜCK SL + SCHÜLERFREIFAHRT FÜR DEN SCHULWEG + Freie Wahl von Bus und Bahn + für beliebig viele Fahrten an Schultagen während des Schuljahres 2005/06 + nicht übertragbar ZURÜCK SL + SCHÜLERPLUS FÜR DIE FREIZEIT + ergänzt die SchülerFreifahrt und gilt für die Freizeitmobilität, nicht aber für die Schulwege + an Schultagen (Montag bis Freitag) erst ab 9:00 gültig, an Wochenenden, Feiertagen und zu Ferienzeiten ohne Zeiteinschränkung + Freie Wahl von Bus und Bahn + gültig vom 1. September 2005 bis 30. September 2006 (12 + 1 Monate!) + Geltungsbereich: zur Wahl stehen 1 domino, 1 regio und maximo (Gültigkeitsbereiche laut Zonenplan) -

Wenn Mein Alltag Über Mich Hinaus Wächst. Wenn Nichts Mehr Scheint

Wenn Wenn Wenn Sozial psychia- nichts meintrischer die mehr AlltagDienst Seele scheint, über krankSozial psychia- trischer wie es mich ist. Dienst vorher hinaus Sozial war.psychia- wächst. trischer Dienst Herausgeber: aks gesundheit GmbH, Rheinstraße 61, 6900 Bregenz, Sozialpsychiatrischer Dienst T 05574 / 202 - 0, [email protected], www.aks.or.at pro mente Vorarlberg GmbH, Färbergasse 17b, Haus L, 6850 Dornbirn, Wir bieten Unterstützung. T 05572 / 32421, F -4, [email protected], www.promente-v.at www.spdi.at Haben Sie das Gefühl, an einer Unser Angebot richtet sich an erwachsene SpDi Bregenz Menschen mit psychischen und sozialen Römerstraße 30 seelischen Beeinträchtigung zu Problemen und deren Angehörige sowie 6900 Bregenz leiden? Den Alltag nicht mehr Bezugspersonen. Wir bieten eine zeitnahe +43 (0)50 411 690 Fachberatung an. [email protected] alleine bewältigen zu können? Mo–Fr 09:00–14:00 Uhr Dass nichts mehr ist, wie es Unsere Unterstützung umfasst: – Hilfe bei psychischenund psychosozialen Krisen SpDi Bregenzerwald vorher war? – Beratung und Information Hof 481 – Sozialpsychiatrische Abklärung 6951 Lingenau – Organisation von weiteren erforderlichen Hilfen +43 (0)50 411 686 Oder sorgen Sie sich um eine [email protected] Person aus Ihrer Familie oder Unsere Leistungen werden von Fachkräften Mo / Di / Mi / Fr 09:00–12:00 Uhr angeboten, sind frei zugänglich und kostenlos. Ihrem Umfeld und vermuten SpDi Dornbirn eine psychische Erkrankung? Während unserer Öffnungszeiten erreichen Sie uns Kreuzgasse 1 auch ohne Voranmeldung persönlich oder telefo- 6850 Dornbirn nisch an den Beratungsstellen. Gerne können Sie +43 (0)50 411 685 uns auch eine E-Mail schreiben. [email protected] Wenden Sie sich an uns. -

Bibliotheken-Datei Fã¼r Homepage

Name der Bibliothek Adresse PLZ Ort Homepage Öffentliche- und Schulbücherei Alberschwende Hof 702 6861 Alberschwende www.alberschwende.bvoe.at Öffentliche Bibliothek Altach Schulstraße 3 6844 Altach www.bibliothek.altach.at Öffentliche Bücherei Andelsbuch Hof 334 6866 Andelsbuch www.andelsbuecherei.bvoe.at/ Öffentliche- und Schulbücherei Au Schrecken 409 6883 Au www.au.bvoe.at Öffentliche Bücherie der Pfarre und Gemeinde Batschuns Furxstrasse 1 6835 Batschuns www.zwischenwasser.at/buergerservice/soziales/bildung/bibliothek-rankweil-microsite/buecherei-batschuns Dr. Jodok Stülz Bibliothek Bezau Platz 138 6870 Bezau www.bezau.at/leben/kultur/dr-jodok-stuelz-bibliothek/ Öffentliche Bücherei Bizau Kirchdorf 340 6874 Bizau bizau.bvoe.at/ Walserbibliothek Blons Nr. 9 6723 Blons www.blons.bvoe.at/ Ludothek Bludenz Grete-Gulbranssoweg 24 6700 Bludenz www.behinderung-vorarlberg.at/angebote/angebote-nach-themen/kindheit-und-jugend/item/379-ludothek-bludenz Öffentliche Bücherei Bludesch Schulgasse 17 6719 Bludesch www.bludesch.bvoe.at Öffentliche Bücherei der Pfarre St. Gallus Kirchplatz 1 6900 Bregenz www.pfarrbuecherei-sanktgallus.bvoe.at/biblioweb Sozialzentrum Weidach Kirchplatz 1 6900 Bregenz www.pfarrbuecherei-sanktgallus.bvoe.at/biblioweb Stadtbücherei Bregenz Gerberstraße 4 6900 Bregenz www7open.bregenz.at/ Stadtbücherei Bregenz, Filiale Vorkloster Rheinstrasse 53 6900 Bregenz www7open.bregenz.at/ Spielothek Bregenz-Achsiedlung Achsiedlungsstraße 43a 6900 Bregenz www.bregenz.gv.at/leben/stadtteilbueros/stadtteilbuero-schendlingen/spielothek-im-stadtteilbuero/ -

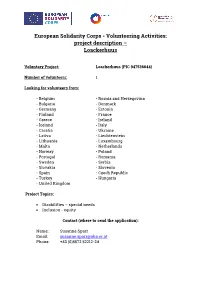

Volunteering Activities: Project Description – Loackerhuus

European Solidarity Corps - Volunteering Activities: project description – Loackerhuus Voluntary Project: Loackerhuus (PIC 947536644) Number of volunteers: 1 Looking for volunteers from: - Belgium - Bosnia and Herzegovina - Bulgaria - Denmark - Germany - Estonia - Finland - France - Greece - Ireland - Iceland - Italy - Croatia - Ukraine - Lativa - Liechtenstein - Lithuania - Luxembourg - Malta - Netherlands - Norway - Poland - Portugal - Romania - Sweden - Serbia - Slovakia - Slovenia - Spain - Czech Republic - Turkey - Hungaria - United Kingdom Project Topics: • Disabilities – special needs • Inclusion - equity Contact (where to send the application): Name: Susanne Sparr Email: [email protected] Phone: +43 (0)5572 52212-24 Hosting organisation: Loackerhuus Lebenshilfe Vorarlberg GmbH Götzis, AUSTRIA Supporting/Coordinating organisation: aha – Jugendinformationszentrum Vorarlberg Dornbirn, AUSTRIA Project description: The Lebenshilfe Vorarlberg is an organization founded in 1967. Loackerhuus is a subsidiary institution which was opened in March 2011 in Götzis, near Dornbirn. Our general principle is "people need people" no matter whether you have a disability or not. Our work focuses on the uniqueness of every human being and in the belief that society depends on every individual person and every individual person depends on the society. Loackerhuus is an institution for people with intellectual disabilities and behaviour problems starting at the age of 16 and going on to retirement. Loackerhuus is intended as an open meeting place with the object of offering individuals in the town and nearby region an opportunity to take part in public life. The Loackerhuus-Café offers the possibility for people with and without disabilities to meet socially. We employ 21 people with intellectual disabilities and behavioural problems. Furthermore Loackerhuus offers: Café: The Café in Loackerhuus is designed to meet the needs of families and children. -

Sternen Hotel ENG

The Sternen Hotel in an overview Our hotel is ideal to reach by car. Perfect traffic connections to public transportation make it possible to get from the * 69 rooms in different categories airport or the rail station to the hotel easily. You can reach (all are non-smoking rooms) Bregenz and Dornbirn in only a few minutes. * Free WLAN throughout building Organic Sauna and infrared heating booth * By car * Fitness room with modern equipment Coming from Innsbruck/Arlberg (A14): * Healthy breakfast buffet with regional Exit ramp “Dornbirn Nord” > in the roundabout in the B200 products > before the “Achraintunnel” you have to turn left in the direction of Schwarzach > turn left into the “Hofsteigstraße” * Spacious lobby with a modern lounge area in the direction of Bregenz > follow the course of the road Hotel bar with a separate smoking lounge * until the town hall of Wolfurt (Wolfurter Rathaus) > turn Laundry service * right to the Sternen Hotel * Barrierfree hotel and accessible rooms or * Next door to the Restaurant Stern with Exit ramp Lauterach/Wolfurt > turn right into the L3 in the a public garden direction of Wolfurt/Kennelbach and follow the course of the street until the town hall of Wolfurt > turn left to the * On-site garage Sternen Hotel * Seminar opportunities Coming from Germany (A14): Exit ramp “Bregenz Knoten Weidach” > roundabout into the L13 in the direction of Kennelbach (Bregenzerstraße) > follow the course of the street until the L13 crosses the Sternenplatz 4 L3 > turn left > follow the course of the street until the A 6922 Wolfurt town hall of Wolfurt > turn left to the Sternen Hotel T +43(0)5574 64 999 F +43(0)5574 64 999–64 By Bus & Train [email protected] The nearest and largest rail stations are in Bregenz www.sternenhotel.at and Dornbirn. -

October Amstat News

October 2012 • Issue #424 AMSTATNEWS The Membership Magazine of the American Statistical Association • http://magazine.amstat.org Recollections Thoughts AboutAbout JSMJSM inin& & SanSan DiegoDiego Many Honored at Presidential Address, Awards Ceremony ALSO: NSF Graduate Research Fellowship Statistician Greg Ridgeway New Deputy Director of National Institute of Justice AMSTATNews OctOber 2012 • Issue #424 features Executive Director 3 President’s Corner Ron Wasserstein: [email protected] Associate Executive Director and Director of Operations 5 Member Spotlight Stephen Porzio: [email protected] Susan Gruber Director of Science Policy 6 ASA Commends NSF for Initiative, Commitment to Increasing Steve Pierson: [email protected] Statistics Profile Director of Education 6 ISS-2012 on Longitudinal Data Analysis a Success Rebecca Nichols [email protected] 7 Statistics for Policymakers Managing Editor Megan Murphy: [email protected] Statistical Modeling to Address the Problem of Illegal Immigration Production Coordinators/Graphic Designers Melissa Muko Gotherman: [email protected] 8 Statistician Greg Ridgeway New Deputy Director of National Kathryn Wright: [email protected] Institute of Justice Publications Coordinator 10 NSF Renews SAMSI for Five Years Val Nirala: [email protected] 11 ASA Records Viewable Online Advertising Manager Claudine Donovan: [email protected] 12 Meet NCHS Director, Edward Sondik Contributing Staff Members 14 JASA Highlights Kathleen Wert • Rebecca Nichols • Eric Sampson Studies of Immune Response and False Discovery Rate Amstat News welcomes news items and letters from readers on matters Featured in September Issue of interest to the association and the profession. Address correspondence to Managing Editor, Amstat News, American Statistical Association, 732 North 16 Statistician's View Washington Street, Alexandria VA 22314-1943 USA, or email amstat@ A Tale of Two Researchers amstat.org. -

Fahrplan Schulen A4 Final.Indd

lustenauHAK / HASCH – LUSTENAU hak/has 16E 52E 50E your destinations dornbirn – Exhibition Centre bregenz – Casino Stadium Choose one of the bus lines 16E or 52E, Get on bus 53 to Lustenau Bahnhof, then on train S3 directly to Dornbirn Exhibition Centre. to Bregenz Bahnhof. Casino Stadium is in walking distance. daily Mo-Fr Sa+Su Mo-Fr Mo-Fr 16E 52E from interval to to 53 from interval to Lustenau HAK/HAS 7:37 17 22 37 52 57 19:22 13:37 Lustenau HAK/HAS 6:43 13 43 19:43 Exhibition Centre main entrance 7:49 29 34 49 4 9 19:34 13:49 Lustenau Bahnhof 6:53 23 53 19:53 Mo-Fr Sa+Su Mo-Fr Sa+Su Mo-Fr Mo-Fr return from from interval to to S3 from interval to 16E 52E Exhibition Cenre main entr. 10:50 18:05 5 10 30 35 50 23:35 19:10 Lustenau Bahnhof 6:59 29 59 19:59 Bregenz Bahnhof 7:10 40 10 20:10 Mo-Fr Mo-Fr return from interval to S3 Bregenz Bahnhof 7:47 17 47 19:17 dornbirn – Birkenwiese Stadium 53 Lustenau Bahnhof 8:03 33 3 19:33 Get to Dornbirn Exhibition Centre by bus. From there, Birkenwiese Stadium is within walking distance. We recommend to use the Express Lines! These busses have sufficient capacity and will bring you faster to your destination. For the regular bus network and connections outside this timetable (especially at night) see www.vmobil.at lustenauMS ROTKREUZ – ms LUSTENAU rotkreuz 16E 52E your destinations dornbirn – Exhibition Centre bregenz – Casino Stadium Choose one of the bus lines 16E or 52E, Get on bus 53 to Lustenau Bahnhof, then on train S3 directly to Dornbirn Exhibition Centre.