Histoire De Kergoz

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Étude Sur La Dynamique Des Territoires Ruraux

ÉTUDE SUR LA DYNAMIQUE DES TERRITOIRES RURAUX DIAGNOSTIC ET DÉFINITION DES ENJEUX DU TERRITOIRE Territoires de la communauté de communes du Cap-Sizun Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté RAPPORT Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère 2/54 TABLE DES MATIÈRES 1- MÉTHODE D’ÉLABORATION DU DOCUMENT 2- DIAGNOSTIC 2-A : Des paysages maritimes emblématiques et des paysages ruraux bocagers porteurs d’une forte identité locale 2-B : Une implantation urbaine diffuse marquée par une linéarité et un mitage 2-C : Des risques naturels en lien avec la façade maritime et aggravés par les phénomènes d’érosion et de ruissellement d’eau issu de l’intérieur du territoire 2-D : Un territoire âgé, en perte de vitesse, et au marché de l’habitat relativement détendu 2-E : Un territoire à l’écart des grands axes et infrastructures de transport dont le maillage routier stabilisé a néanmoins impulsé un usage massif de la voiture et généré une proximité pour les déplacements 2-F : Une économie diversifiée et complémentaire, mais fragile, et dont la mer représente un fort atout économique 2-G : Un niveau d’équipement qui compense l’éloignement, mais des carences à souligner à l’extrême ouest, et un niveau en spécialistes de santé faible 3- DIAGNOSTIC TERRITORIAL PARTAGÉ ET SPATIALISÉ : SYNTHÈSE 4- POINT DE VUE DE LA DDTM SUR LES ENJEUX DU TERRITOIRE 4-A : Préserver et valoriser les espaces naturels et les paysages comme levier de développement économique et d’attractivité du territoire 4-B : Enrayer l’urbanisation diffuse et linéaire, -

Situation À Plogoff Perspectives Stratėgie Du

Hebdomadaire du Parti Socialiste Unifié N°879 14 au 20 Février 1981 p.I à III cycliquement avec l’actualité et hexagonale. SITUATION la mobilisation ; 10 à 30 partici- À PLOGOFF pants de manière continue, mais LE POUVOIR ET EDF fonctionnement et composition Semblent vouloir préparer le PERSPECTIVES très variable (politiques, écolos, terrain pour des offensives psy- STRATĖGIE DU ou antinucléaires locaux). chologiques et des opérations de La coordination veut s’affir- charme : PSU-BRETAGNE mer politiquement (manif contre • Propagande : « Nucléaire... Marchais à Brest) et comme chantier... emplois locaux et (texte destiné à provoquer une mouvement de masse ; quelques réflexion au sein du PSU-BRE- chances pour l’éconmie régio- réflexes anti-organiisations, nale : partageons le gâteau TAGNE légèrement remanié mais l’action anti-nucléaire du pour paraître dans TS) puisque c’est décidé ». P.S.U. est bien perçue. • Réunion avec les notables UNE SENSIBILISATION • Mise en place de collectifs pour créer la division et le défai- IMPORTANTE APRÈS LE d’organisations (style pétitions tisme, à propos des procédures DĖCRET D’UTILITÉ PU- énergie) à Brest, Douarnenez juridiques et la mise en place BLIQUE (début décembre 80). et Quimper, extension probable du chantier et équipements an- dans d’autres grandes villes. nexes. • A Plogoff et dans le Cap Sizun : • Important travail des groupes des actions (occupation des énergies nouvelles, installations PARTIS POLITIQUES bureaux EDF à Clamart), inter- pratiques dans la foulée du Pro- pellation des élus pronucléaires, jet Alter Breton, exposition du • PC toujours pro-nucléaire (cf. cerfs volants et ballons sondes matériel et info, notamment en discours de Marchais à Brest et pour la défense du site, mani- milieu rural (danger : transfor- à Rennes), mais questions chez festation symbolique contre une mation des anti nucléaires en les milliants de base qui se sen- maison achetée par EDF, un lé- bricoleurs, représentants locaux tent proches des anti-nucléaires. -

Bulletin Municipal • Juillet 2016

Plogoff infos bulletin municipal • juillet 2016 • Le mot du Maire - p. 2 • Services - p. 3 • Vie municipale - p. 4 D’ESTIENNE D’ORVES ET PIERRE BROSSOLETTE • Culture - Bibliothèque - p. 6 • Vie associative - p. 8 • Sécurité Routière - p. 12 ET SI ON REPASSAIT LE CODE ? • Patrimoine - p. 14 LAVOIRS, FOURS A GOÉMON... • Pointe du Raz - p. 16 • Infos pratiques - p. 18 services LE POINT SUR LES TRAVAUX Le mot du Maire • LOTISSEMENT HAMEAU DE LESTRIVIN Les travaux de viabilisation sont terminés. Pour le moment 2 permis de construire ont été accordés. Deux terrains ont été rétrocédés à HABITAT 29 pour la réalisation de 2 logements sociaux pour l’année 2017. Les enfants vont être bientôt en vacances et nous et le transfert des charges financières supplémen- leur souhaitons à tous de bonnes vacances. Mais taires, les élus garants de la cohésion sociale ont dès maintenant, les parents et nous-mêmes devons une nécessité qu’ils n’ignorent pas : celle de four- penser à la rentrée. Vous le savez, c’est une de nos nir au jour le jour des moyens solides d’assurer la préoccupations principales et constantes. tenue de la maison commune en distinguant entre Améliorer la vie de notre école, faciliter l’exis- le but, la fin et le sens. tence quotidienne des élèves par le ramassage, le Bien que le budget école représente 33% du transport scolaire, la garderie, le restaurant scolaire budget global de fonctionnement et contrairement sans oublier le temps d’activité péri-scolaire : quoi à ceux qui, pas particulièrement versés dans l’expé- de plus important ? rience politique, souhaitent faire prendre un risque Toujours un peu émouvante pour les enfants, dont ils ignorent tout à la commune en réclamant la rentrée scolaire l’est aussi pour les parents toujours plus et tout de suite, les élus du conseil qui s’inquiètent, à juste titre, de l’avenir de leur municipal unanimes ont souhaité montrer leur en- progéniture. -

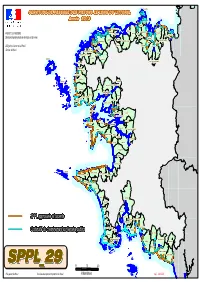

Mise En Page

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ SERVITUDESERVITUDE DEDE PASSAGEPASSAGE DESDES PIETONSPIETONS LELE LONGLONG DUDU LITTORALLITTORAL AnnéeAnnée 20132013 ROSCOFFROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGES PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT KERLOUANKERLOUANKERLOUAN SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU PREFET DU FINISTERE PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDERCLEDER SIBIRILSIBIRILSIBIRIL LOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC GUIMAECGUIMAECGUIMAEC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM GUIMAECGUIMAECGUIMAEC Direction départementale des territoires et de la mer CARANTECCARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST HENVICHENVICHENVIC PLOUEZOCHPLOUEZOCHPLOUEZOCH LANDEDALANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN Délégation à la mer et au littoral PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS Service du littoral TAULETAULETAULE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAU -

Pointe Du Raz Destination Cap-Sizun

Pointe du Raz destination Cap-Sizun 2014 Balade au bout du monde ! nfin ! Je vais pouvoir découvrir enfin la mythique pointe du Raz, carte postale du tonton Louis qui me faisait rêver, gamin. Le client brestois était pressé mais semblait intéressé, il avait d’ailleurs accepté de garder les échantillons. Du coup, j’avais une journée de rab avant mon rendez-vous à Nantes. L’occasion ou jamais : Géraldine et les enfants pourraient m’en vouloir pour cette escapade buissonnière en solitaire, mais quand il s’agit de repérage pour d’éventuelles vacances, je suis prêt à tout… Châteaulin, Douarnenez – tiens, bizarre ce panneau Bienvenue en Cap-Sizun, qu’est-ce que c’est le “Cap-Sizun“ ? –, Confort-Meilars, Pont-Croix, ah, c’est bon, encore une demi-heure et je suis à la pointe du Raz… “Cap sur les embruns” // Carnet de voyage Bienvenue en Cap-Sizun Welcome to Cap-Sizun Herzlich willkommen am Cap-Sizun Cap-Sizun historique ............................. Quel héritage ! Le Cap-Sizun en vert et bleu ................... La force d’une nature préservée Une journée à Sein ............................... Petite île, grande aventure Le grand bleu ....................................... Sans vague à l’âme ! Les plaisirs du terroir .......................... Entre terre et mer En famille ............................................ Le bon plaisir de chacun L’été sera chaud ................................. À fond la fête Plaisirs variés ...................................... Une palette étendue Plein les mirettes ................................ Le Cap-Sizun inspire les artistes Pointe du Raz // destination Cap-Sizun Cap-Sizun historique Quel héritage ! e passage en Bretagne pour le boulot, il voulait faire un crochet par la pointe du Raz. L’affaire de quelques heures, avant de repartir vers l’est… Quand le hasard… En panne ! Le garagiste est formel : rupture du machin-truc de l’arbre à cames, le temps de commander la pièce, compter deux jours. -

La Pointe Du Van

La pointe du Van Le Conseil général du Finistère est propriétaire sur le site de la Pointe du Van et de la Baie des Trépassés d’environ 100 ha de landes, de falaises, de dunes et zones humides. Cette mosaïque de milieux naturels est synonyme de richesse écologique et de diversité paysagère. Le site est composé de la plage de la Baie des trépassés et de l’étang de Laoual en arrière- dune, du littoral dominant le port du Vorlenn avec son activité de pêche artisanale, et enfin des falaises de la Pointe du Van. Ces propriétés départementales sont gérées par la Communauté de communes du Cap Sizun en concertation avec le Syndicat mixte de la Pointe du Raz. Le label national, Grand Site de France “Pointe du Raz - Pointe du Van”, y récompense l’excellence de la maîtrise de la fréquentation afin de préserver la qualité paysagère. L’empreinte de l’homme Les civilisations qui se sont succédées sur ce rivage ont marqué le paysage de témoignages bâtis. L’homme du néolithique y érigeait des alignements de mégalithes, démantelés depuis et intégrés dans les habitations. Les gallo-romains y exploitaient les ressources de la mer. La chapelle Saint-They fut construite au XVIIème siècle, en hommage à un moine ayant accosté, en provenance de Grande- Bretagne. Elle illustre la migration bretonne du VIème siècle sur le sol armoricain. La légende veut que la cloche de la chapelle sonne spontanément pour mettre en garde les marins du danger. Un chapelet de fontaines parsème la lande, guidant le promeneur depuis le port du Vorlenn vers le village de Keriolet où un four à pain permet encore des cuissons au feu de lande. -

Caf Du Finistère - Territoires D’Action Sociale

Caf du Finistère - Territoires d’action sociale Batz TERRITOIRE MORLAIX Roscoff Santec Brignogan St-Pol-de-Léon Plounéour-Trez Plouescat Sibiril Locquirec Kerlouan Cléder Plougasnou Plougoulm Guimaec TERRITOIRE Tréflez St-Jean- PONANT Guissény Carantec du-Doigt Plouguerneau Goulven Tréflaouénan Plounévez- Plouénan Plouézoc’h Henvic Lanmeur Landéda St-Frégant Plouider Lochrist Mespaul Locquénolé Kernouës Trézilidé Plouégat- St-Pabu St-Vougay Guérand Lannilis Kernilis Lesneven Taulé MORLAIX Lampaul- Plouzévédé Garlan Ploudalmézeau Le Folgoët Lanhouarneau Landunvez Tréglonou Plouvorn St-Martin- Lanarvily St-Méen Ploudalmézeau Plougar des-Champs Plouvien Trégarantec Plouigneau Plouégat- Plougourvest Plouguin Le Drennec St-Derrien Ste-Sève Moysan Plourin- Ploudaniel Guiclan Porspoder Ploudalmézeau Coat-Méal Le Ponthou ◄ Ouessant Tréouergat Plounéventer Bodilis Lanildut Bourg-Blanc Plabennec Trémaouézan Guipronvel Kersaint- St-Servais Landivisiau Pleyber- Guerlesquin Bréles Lanneuffret Plourin- Plabennec Christ les-Morlaix Lampaul- Lanrivoaré Plouédern St-Thégonnec Plouarzel Milizac St-Thonan Loc- Lampaul- Plougonven La Roche- EguinerGuimiliauGuimiliau Botsorhel Plouarzel Maurice St-Renan Gouesnou St-Divy Landerneau Ploudiry Lannéanou Bohars Guipavas Loc-Eguiner- Le Cloître- Guilers La Forêt- Pencran St-SauveurSt-Th. Landerneau La Martyre Locmélar St-Thégonnec Molène Ploumoguer Plounéour- Plouzané Ménez BREST Le Relecq- Dirinon Tréflévenez Bolazec Trébabu Kerhuon St-Urbain Scrignac Locmaria- Lopérhet Commana Plouzané Le Tréhou Le Conquet Sizun -

Culture Les Exposants Du 1Er Semestre

Culture Les exposants du 1er semestre Bulletin municipal ville de Plouhinec (Finistère) n°7 décembre 2016 Communication : Poulgoazec : RD 784 : École : trophée du meilleur les projets actés réponses un nouveau préau journal communal à vos questions Plouhinec Le Mag numéro 7 décembre 2016 1 L’édito 3 Justmycoocking Actualités 4 dito Port /Littoral 8 Des projets actés 14 É Santé 9 Actions sociales 10 Forum des associations Expos en mairie 14 7 L'art en fête 15 Sport 16 portraits de cavaliers ommaire Urbanisme 18 Chères Plouhinécoises et chers Plouhinécois, révision du PLU S L’année 2016 se termine. Elle aura été riche en actions pour 3 questions à 2 élus 20 Plouhinec entre les projets achevés et ceux en cours de réalisation Économie 21 (le pôle de santé, la modernisation de la RD 784, l’aménagement de la salle Chez Jeanne, l’estacade de Poulgoazec, la mise en La tribune de la minorité 22 valeur de la vallée de Tréouzien, la digue de Pors Poulhan, les État civil 23 terrains de tennis, le lotissement Les Hauts du Port…). Une darse à Poulgoazec L’agenda 24 Je tire un grand coup de chapeau aux nombreux bénévoles de 8 nos associations qui ont tant œuvré pour animer la commune de manifestations dynamiques et conviviales. 2017 s’annonce tout aussi fertile. Nos orientations s’appuient désormais sur l’indispensable travail de prospective que nous avons accompli cette année avec le Projet Communal. Ce temps d’étude approfondie pour le Plouhinec du futur était indispensable. Pour l’heure, les fêtes de Noël et de l’an nouveau étant des moments de retrouvailles et de joie ; je veux, avec toute l’équipe municipale, formuler de chaleureux vœux de bonheur et de santé pour vous et votre famille. -

2D Gestion Des Déchets

Communauté de communes Cap Sizun – Pointe du Raz ANNEXE RELATIVE A LA GESTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES Rue Renoir BP 50 29770 AUDIERNE Tél. : 02 - 98 - 70 - 16 - 00 courriel : contactcc@cap - sizun.fr Table des matières A. Indicateurs relatifs à la collecte des déchets ........................................................1 a) Territoire desservi........................................................................................1 b) Nombre d’usagers .......................................................................................1 c) Collectes séparées ......................................................................................1 d) Organisation de la collecte : ........................................................................2 e) Fréquence ...................................................................................................3 f) Les déchèteries ..............................................................................................3 g) Bilan des tonnages de déchets ménagers et assimilés collectés ................4 h) Production par habitant : .............................................................................6 B. Indicateurs relatifs au traitement .................................................................... 8 a) Les ordures ménagères résiduelles ............................................................8 b) Les collectes sélectives ...............................................................................8 c) Taux global de valorisation ..........................................................................9 -

Keleier N°55 – Novembre 2019

N°55_Octobre 2019 Carrefour KeleierLes nouvelles de Plonéour-Lanvern du Pays Bigouden pages 11 à 15 Sport, culture… : ils sont montés sur le podium page 24 Deux Plonéouristes au festival de Cannes www.ploneour-lanvern.bzh Élu de permanence le week-end : 06 60 37 71 97 ► Sommaire Mairie : 02 98 82 66 00 Éclairage public : en cas de panne, appeler directement CITEOS au 0800 46 38 79 (appel .....................................................................................................3 Édito gratuit) ..........................................................................4 Infos pratiques Urgence gaz naturel : GRDF 0 800 47 33 33 Vie scolaire .........................................................................5 et 7 Urgences : 15 ; Gendarmerie : 17 ; Pompiers : 18 Aménagement ..........................................................................8 Animaux errants : appeler la Mairie Enfance Jeunesse ................................................... 9 et 10 Déchèterie de Kerlavar à Plonéour-Lanvern : ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Téléphone : 06 38 39 98 56. Dossier.............................................................................11 et 11 Encombrants : il n’y a plus de ramassage mensuel des encombrants par les services muni- Vie sociale ....................................................................16 et 17 cipaux. Seul subsiste un ramassage annuel par les services de la Communauté de Communes. Ma petite entreprise ..................................................... -

ADMR GCSMS Cap Sizun Pays Bigouden

Pour qui ? Notre offre s’adresse à tous, sans discriminations, de la naissance à la fin de vie. Quels services ? Garde d'enfants de plus de 3 ans Assistance auprès de personnes âgées ou de personnes en situation de handicap (Aide aux courses, aide à la mobilité, préparation des repas, accompagnement, soulagement des aidants…) Entretien du domicile et du linge A quel tarif ? Les associations ADMR sont soumises à l’autorisation et la tarification du Conseil Départemental. Le tarif est fixé chaque année selon un budget validé par le Conseil Départemental. Nos services reposent sur les valeurs associatives sans but lucratif. Un devis vous sera remis gratuitement. Qui interviendra à mon domicile ? 70% du personnel de Dans le cadre du service prestataire, l’ADMR est diplômé dans le secteur l’ADMR est employeur des intervenants médico-social. à domicile. En fonction de vos besoins 80% du personnel est nous choisirons le salarié qui a les formé aux gestes de premiers secours. compétences adaptées. ADMR d'AUDIERNE – SUD CAP SIZUN Territoire : Pont Croix, Confort-Meilars, Mahalon 3, rue Guesno - 29700 AUDIERNE; ADMR de LOCTUDY [email protected]; 02 98 70 27 36 12, rue Sébastien Guiziou 29750 LOCTUDY; Territoire : Audierne, Esquibien, Primelin, Ile de Sein [email protected]; 02 98 87 98 05 ADMR de BENODET Territoire : Loctudy, Pont L’Abbé 14 bis rue de kéranguyon, 29 950 BENODET ; ADMR NORD CAP SIZUN [email protected];02 98 66 22 83 176 rue des bruyères 29790 BEUZEC CAP SIZUN; Territoire : Bénodet [email protected]; 02 -

Recueil Des Actes Administratifs

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 35 – 15 octobre 2019 http://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs SOMMAIRE 2901 Préfecture du Finistère 01 Cabinet du préfet Arrêté 2019282-0001 du 09/10/2019 - Arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral numéro 2018061-0049 du 2 mars 2018 portant autorisation d’installer et d’exploiter un système de vidéoprotection à l’entreprise SOBREDIM à La Forest Landerneau.............................1 04 Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial Arrêté 2019280-0001 du 07/10/2019 - Arrêté préfectoral portant autorisation de pénétration en propriétés privées en vue de procéder à un inventaire naturaliste sur le territoire des communes de Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Douarnenez, Goulien, Plogoff, Poullan-sur-Mer et Primelin................................................................................................2 Arrêté 2019280-0002 du 07/10/2019 - Arrêté préfectoral portant modification de l’arrêté préfectoral numéro 2019073-0005 du 14 mars 2019 portant autorisation de pénétration en propriétés privées sur les communes de Châteauneuf-du-Faou, Lennon, Pleyben, Plonevez- du-Faou, et Spézet............................................................................................................................4 Arrêté 2019284-0002 du 11/10/2019 - Arrêté préfectoral portant nomination d’un régisseur de recettes auprès de la police municipale de Lannilis.....................................................................6