Étude Sur La Dynamique Des Territoires Ruraux

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Churches and Chapels Markets and Fine Food

CHURCHES AND CHAPELS SacRE COEUR CHURCH - Distance : 800 m / Time : 12 min The parish of Douarnenez was created in 1875. This neo-Gothic style chapel, from the architect 1 Joseph Bigot, was build in 1877, but the spire will be achieved much later in 1939. this chapel has beautiful series of stained glass, and 109 coloured panels. The north part of the transept represents the History of Brittany, and the south part the History of France. ST HELENE CHAPEL - Distance : 600 m / Time : 8 min 2 Dating from the 16th to 18th centuries. Until 1875, this chapel was the one of the Rosmeur, the mari- time district of Douarnenez, gathering fishermen and sardine factories. ST MICHEL CHAPEL - Distance : 900 m / Time : 14 min It is traditionally said that the chapel has been built where the house of Dom Michel Le Nobletz (a 3 famous missionary who spent more than 25 years in Douarnenez) used to be. This chapel, built from 1663 to 1665, a bit unknown, is especially noteworthy for its decoration on the whole wainscot. The 58 painted panels represent the life of the Virgin and the Christ. ST HERLE CHURCH - Distance : 1,4 km / Time : 22 min This monument has been classified in 1910. Ploaré is the seat of an ancient parish which 4 included the Juch and Gourlizon. The construction of the present building began around 1548 and an inscription which was readable a long time ago at the base of the tower. This tower was inspired from the ones of Saint-Corentin Cathedral in Quimper. MARKETS AND FINE FOOD KOUIGN AMANN The genuine ‘Kouign Amann’ of Douarnenez (from the Breton for «butter cake») This flaky pastry is based on sugar and lightly-salted butter, and when served warm it is crisp to the bite and melts on the tongue. -

Société Des Régates De Douarnenez, Europe Championship Application

Société des Régates de Douarnenez, Europe championship Application Douarnenez, an ancient fishing harbor in Brittany, a prime destination for water sports lovers , the land of the island, “Douar An Enez” in Breton language The city with three harbors. Enjoy the unique atmosphere of its busy quays, wander about its narrows streets lined with ancient fishermen’s houses and artists workshops. Succumb to the charm of the Plomarch walk, the site of an ancient Roman settlement, visit the Museum Harbor, explore the Tristan island that gave the city its name and centuries ago was the lair of the infamous bandit Fontenelle, go for a swim at the Plage des Dames, “the ladies’ beach”, a stone throw from the city center. The Iroise marine park, a protected marine environment The Iroise marine park is the first designated protected marine park in France. It covers an area of 3500 km2, between the Islands of Sein and Ushant (Ouessant), and the national maritime boundary. Wildlife from seals and whales to rare seabirds can be observed in the park. The Société des Régates de Douarnenez, 136 years of passion for sail. The Société des Régates de Douarnenez was founded in 1883, and from the start competitive sailing has been a major focus for the club. Over many years it has built a strong expertise in the organization of major national and international events across all sailing series. sr douarnenez, a club with five dynamic poles. dragon dinghy sailing kiteboard windsurf classic yachting Discovering, sailing, racing Laser and Optimist one Practicing and promoting Sailing and promoting the Preserving and sailing the Dragon. -

Noms De Lieux De Goulien P

COMMUNE DE GOULIEN ETUDE NORMATIVE DES TOPONYMES KUMUN GOULIEN STUDIADENN SKOUERIEKAAT AL LEC'HANVIOÙ 2009 Cette réalisation a été cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme d’Initiative Communautaire Leader+ Kenarc'hantaouet eo bet al labour-mañ gant Unaniezh Europa e framm ar programm Luskañ Kumuniezhel Leader+ Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue Bretonne TABLE DES MATIÈRES Remerciements p. 3 Avant-propos p. 4 Auteurs p. 6 Utilisation du livret p. 7 L'orthographe p. 7 Exemple d'utilisation du livret p. 9 Toponymie / Les noms de lieux de Goulien p. 10 Index p. 81 Bibliographie p. 85 Aides spécifiques à la signalisation p. 87 2 Ofis ar Brezhoneg – Office de la Langue Bretonne LES NOMS DE LIEUX DE GOULIEN REMERCIEMENTS Nos remerciements s'adressent à toutes les personnes qui nous ont permis de mener à bien cette étude et notamment : L'ensemble des habitants de Goulien qui nous ont épaulé dans nos recherches. Monsieur René KOUPA, membre du conseil d'administration et responsable de la Commission Langue et Culture de l'AOCD (Association Ouest Cornouaille Développement, anciennement AOCP), président-fondateur de STARTIJENN (fédération des associations culturelles bretonnes du Pays Bigouden) qui a tout de suite compris l'importance de ce projet pilote quant à la sauvegarde du patrimoine toponymique cornouaillais en particulier et quant à son implication dans l'avenir de la langue bretonne en général. Sans sa force de conviction ce projet n'aurait pas vu le jour et bénéficier des fonds européens. Trugarez Reun. Monsieur Yann FEREC notre interlocuteur au sein de l'AOCD qui nous a aidé à monter les dossiers et qui suit ce projet de longue haleine. -

Été 2021 Ligne Horaires Valables Du 7 Juillet Au 1Er Septembre 2021 51 Douarnenez - Quimper

Été 2021 ligne Horaires valables du 7 juillet au 1er septembre 2021 http://www.breizhgo.bzh 51 Douarnenez - Quimper Jours de circulation LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe LMMe JVS JV JVS JV JV S JVSD/F JVS JVSD/F DOUARNENEZ, Tréboul - Salvador Allende 07:00 07:30 07:55 08:10 09:00 09:00 10:30 13:05 14:05 DOUARNENEZ, Ancienne Gare 07:03 07:33 07:58 08:13 09:03 09:03 10:33 13:08 14:08 DOUARNENEZ, Office de Tourisme 07:08 07:38 08:03 08:18 09:08 09:08 10:38 13:13 14:13 DOUARNENEZ, Ploaré 07:11 07:41 08:06 08:20 09:11 09:11 10:42 13:16 14:16 DOUARNENEZ, Hôpital 07:13 07:43 08:08 08:23 09:13 09:13 10:44 13:18 14:18 DOUARNENEZ, Ménez Peulven 07:16 07:46 08:11 08:26 09:16 09:16 10:47 13:21 14:21 LE JUCH, Embranchement 07:18 07:48 08:13 08:28 09:18 09:18 10:49 13:23 14:23 GOURLIZON / LE JUCH, Bellevue 07:21 07:51 08:16 08:31 09:21 09:21 10:51 13:26 14:26 PLONEIS, Centre I I I I I 09:26 I 13:31 I QUIMPER, Saint Mathieu 07:35 08:05 08:30 08:45 09:35 09:38 11:05 13:43 14:40 QUIMPER, Résistance 07:40 08:10 08:35 08:50 09:40 09:43 11:10 13:47 14:45 QUIMPER, Gare Routière SNCF 07:45 08:15 08:40 08:55 09:45 09:50 11:15 13:55 14:50 Service accessible aux personnes à mobilité réduite. -

Situation À Plogoff Perspectives Stratėgie Du

Hebdomadaire du Parti Socialiste Unifié N°879 14 au 20 Février 1981 p.I à III cycliquement avec l’actualité et hexagonale. SITUATION la mobilisation ; 10 à 30 partici- À PLOGOFF pants de manière continue, mais LE POUVOIR ET EDF fonctionnement et composition Semblent vouloir préparer le PERSPECTIVES très variable (politiques, écolos, terrain pour des offensives psy- STRATĖGIE DU ou antinucléaires locaux). chologiques et des opérations de La coordination veut s’affir- charme : PSU-BRETAGNE mer politiquement (manif contre • Propagande : « Nucléaire... Marchais à Brest) et comme chantier... emplois locaux et (texte destiné à provoquer une mouvement de masse ; quelques réflexion au sein du PSU-BRE- chances pour l’éconmie régio- réflexes anti-organiisations, nale : partageons le gâteau TAGNE légèrement remanié mais l’action anti-nucléaire du pour paraître dans TS) puisque c’est décidé ». P.S.U. est bien perçue. • Réunion avec les notables UNE SENSIBILISATION • Mise en place de collectifs pour créer la division et le défai- IMPORTANTE APRÈS LE d’organisations (style pétitions tisme, à propos des procédures DĖCRET D’UTILITÉ PU- énergie) à Brest, Douarnenez juridiques et la mise en place BLIQUE (début décembre 80). et Quimper, extension probable du chantier et équipements an- dans d’autres grandes villes. nexes. • A Plogoff et dans le Cap Sizun : • Important travail des groupes des actions (occupation des énergies nouvelles, installations PARTIS POLITIQUES bureaux EDF à Clamart), inter- pratiques dans la foulée du Pro- pellation des élus pronucléaires, jet Alter Breton, exposition du • PC toujours pro-nucléaire (cf. cerfs volants et ballons sondes matériel et info, notamment en discours de Marchais à Brest et pour la défense du site, mani- milieu rural (danger : transfor- à Rennes), mais questions chez festation symbolique contre une mation des anti nucléaires en les milliants de base qui se sen- maison achetée par EDF, un lé- bricoleurs, représentants locaux tent proches des anti-nucléaires. -

Carte Touristique Destination Quimper Cornouaille

Plougastel-Daoulas Le Tréhou Plourac'h Loperhet Berrien Rivière Le Bélon Plougonvelin Irvillac Canal Daoulas La Feuillée Callac Cana l de Nan s à Brest Botmeur t e St-Eloy Plusquellec D18 Quimper PONT-AVEN Névez Port-La-Forêt Huelgoat Brennilis Roscanvel La Forêt du Chaos n I Ile de Se de Ile ▪ oëlan d Port de de Port St-Rivoal St-Servais Mer Hôpital-Camfrout Carnoët DOUARNENEZ LE GUILVINEC LE Logonna-Daoulas Locmaria-Berrien Pont-l'Abbé D770 Hanvec Destination PHARE D'ECKMÜHL PHARE Duault lé R e P m I Qu Brest terres océanes Poullaouen MENEZ-HOM D618 N e D u BIGO PAYS LA TORCHE LA Loqueret NAN lé G S LE PONT-CROIX Lanvéoc Landévennec Plage POINTE DU RAZ DU POINTE Plouyé BÉNODET Camaret-sur-Mer LOCRONAN Destination ▪ Tour Vauban ▪ Abbaye CONCARNEAU Le Faou Parc Naturel Brasparts Lannédern R e P m I u Q de Landevennec Fond Hors Destination Pointe Locarn Brest Côte de Granit Rose de Pen-Hir ▪ Espace Remarquable de Bretagne D791 Baie de Morlaix Trébrivan Contour progressif Régional d'Armorique Quimper Cornouaille terres océanes ▪ Réserve Naturelle Géologique de Crozon D155A ▪ Maison des minéraux Rosnoën Baie de Rayon 30 Lopérec Collorec PlounévézelSaint-Brieuc Saint-MaloTrerin Paimpol - Les Caps Baie du Mont- Saint-Michel Baie d'Audierne Crozon ▪ Musée des vieux métiers War-zu Kemper Kerne Loire Océan Loire Trégarvan Bretagne Bretagne Cœur de Bretagne Fond Destination Pont-de-Buis-lès-Quimerch Kalon Breizh Golfe du Morbihan du Golfe Bretagne Sud Bretagne ▪ Musée de l'école Argol Quimper Kerglo Carhaix-Plouguer Brocéliande Destination CROZON -

Bulletin Municipal • Juillet 2016

Plogoff infos bulletin municipal • juillet 2016 • Le mot du Maire - p. 2 • Services - p. 3 • Vie municipale - p. 4 D’ESTIENNE D’ORVES ET PIERRE BROSSOLETTE • Culture - Bibliothèque - p. 6 • Vie associative - p. 8 • Sécurité Routière - p. 12 ET SI ON REPASSAIT LE CODE ? • Patrimoine - p. 14 LAVOIRS, FOURS A GOÉMON... • Pointe du Raz - p. 16 • Infos pratiques - p. 18 services LE POINT SUR LES TRAVAUX Le mot du Maire • LOTISSEMENT HAMEAU DE LESTRIVIN Les travaux de viabilisation sont terminés. Pour le moment 2 permis de construire ont été accordés. Deux terrains ont été rétrocédés à HABITAT 29 pour la réalisation de 2 logements sociaux pour l’année 2017. Les enfants vont être bientôt en vacances et nous et le transfert des charges financières supplémen- leur souhaitons à tous de bonnes vacances. Mais taires, les élus garants de la cohésion sociale ont dès maintenant, les parents et nous-mêmes devons une nécessité qu’ils n’ignorent pas : celle de four- penser à la rentrée. Vous le savez, c’est une de nos nir au jour le jour des moyens solides d’assurer la préoccupations principales et constantes. tenue de la maison commune en distinguant entre Améliorer la vie de notre école, faciliter l’exis- le but, la fin et le sens. tence quotidienne des élèves par le ramassage, le Bien que le budget école représente 33% du transport scolaire, la garderie, le restaurant scolaire budget global de fonctionnement et contrairement sans oublier le temps d’activité péri-scolaire : quoi à ceux qui, pas particulièrement versés dans l’expé- de plus important ? rience politique, souhaitent faire prendre un risque Toujours un peu émouvante pour les enfants, dont ils ignorent tout à la commune en réclamant la rentrée scolaire l’est aussi pour les parents toujours plus et tout de suite, les élus du conseil qui s’inquiètent, à juste titre, de l’avenir de leur municipal unanimes ont souhaité montrer leur en- progéniture. -

Mise En Page

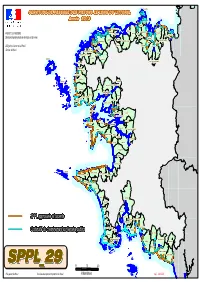

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ SERVITUDESERVITUDE DEDE PASSAGEPASSAGE DESDES PIETONSPIETONS LELE LONGLONG DUDU LITTORALLITTORAL AnnéeAnnée 20132013 ROSCOFFROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGES PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT KERLOUANKERLOUANKERLOUAN SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU PREFET DU FINISTERE PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDERCLEDER SIBIRILSIBIRILSIBIRIL LOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC GUIMAECGUIMAECGUIMAEC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM GUIMAECGUIMAECGUIMAEC Direction départementale des territoires et de la mer CARANTECCARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST HENVICHENVICHENVIC PLOUEZOCHPLOUEZOCHPLOUEZOCH LANDEDALANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN Délégation à la mer et au littoral PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS Service du littoral TAULETAULETAULE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAU -

Nom Participant Prénom Participant Ville Participant HARARI Morgan Audierne CAM Marine BREST BOURBEILLON Olivier Brest ABGRALL

Nom participant Prénom participant Ville Participant HARARI Morgan Audierne CAM Marine BREST BOURBEILLON Olivier Brest ABGRALL Guy BREST LE DANTEC ADELINE Brest WIPF Fabienne Brest JULLIEN lucie brest DOLOU Tanguy Brest CARREZ Marie BREST RAILLARD Jules BREST LE FUR mado BREST ROLLIER Denis Brest SABATIER Fanny Brest CAMPAGNA Fannie Brest CLERGEAU Marine Brest GUILLOUX Michel Brest GALLIOU Léna Daoulas VALLES Sophie Douarnenez MOALIC Erwan Douarnenez RUBIN Elen Douarnenez PREMEL Eric Douarnenez PREMEL Fred DOUARNENEZ ZIEGLER Claude Fouesnant GUILLOU Nicolas Gommenec'h FALC HON Kristen L'Hopital Camfrout JEAN PIERRE LE MAT LE FAOU JEAN PIERRE LE MAT LE FAOU ROUX Jean-Pierre Lorient VACHEY jean marc LORIENT CUILLANDRE ANNE-EDITH LORIENT BEVEN Maïwenn Lorient RAULT Jean-Jacques Mellionnec LE GODEC eric morlaix GROSSETÊTE Julie Penvénan ALEXANDRE Hervé Plestin les Grèves JEZEQUEL Catherine Plestin-les-grèves BOURGÈS Eric pleubian BOURGÈS Pascale Pleubian MACHARD thierry Plogonnec LUART Anne Ploumoguer LE VALLÉGANT CHARLOTTE PLOUNÉOUR-BRIGNOGAN BESCOND Gilbert Porspoder MOALIC Laurent Quimper AMARI Jessica QUIMPER BENTEUX simon Quimper GERARD maeva quimper MILLIERE marion quimper LESVENAN Hervé QUIMPER GUENTCH THOMAS RENNES DIDIERGEORGES MARIANNA RENNES SEZNEC Stéphen Rennes BEAUFRÈRE Benjamin Rennes TELIER Manon Rennes BIANIC Katell Rennes DUBOIS Tassilo Rennes CENCIAI David Rennes LE GUYADER Marie Rennes CENCIAI Stéphanie Rennes SONNEFRAUD Elodie Rennes SERVANT Grégory Rennes DRÉAN Céline Rennes PADOVANI Gilles Rennes LE DÉLÉZIR Damien Rennes BIGOT Jean-François Rennes NAFFRECHOUX Vincent Rennes FERRERO Camille Rennes L AFFETER CHLOE Rennes MARC Sophie Rennes BASSEMON Fabrice Rennes QUESSON Colette RENNES DAZIN Léo Rennes MILBEAU isabelle rennes GORGIARD emmanuelle Rennes BEAUTEMPS Lubna Rennes LE CORRE Jean-François Rennes DELALANDE CATHERINE SAINT ARMEL PERRIN Meriadec Vannes SIMONIN Éric Vitré. -

Observatoire Socio-Démographique Cap Sizun-Pointe Du Raz. Edition

OBSERVATOIRE SOCIODÉMO GRAPHIQUE Directeur de publication : Ludovic Jolivet Rédacteur en chef : Kim Lafleur CAP SIZUN- Rédacteur en chef délégué : Michel Bolloré Rédaction et statistiques : POINTE DU RAZ Grégoire Marpillat et Maryse Brégeon Édition 2016 Réalisation graphique : Coralie Coué Quimper Cornouaille Développement 10 route de l’Innovation - CS 40002 - Creac’h Gwen - 29018 Quimper Cedex Tél. 02 98 10 34 00 - [email protected] www.quimper-cornouaille-developpement.fr Imprimé par : Primset - Quimper Tous droits réservés © Quimper Cornouaille Développement - Publication éditée en 40 exemplaires - août 2017 En 2016, Quimper Cornouaille Développement édite une nouvelle collection d’observatoires thématiques sur la socio-démographie, l’habitat, l’économie et l’air-énergie-climat, déclinée par intercommunalité. Cette version de l’observatoire socio-démographique apporte un éclairage sur le profil et l’évolution de la population. Population et structure démographique, ménages et familles, activité, revenus, prestations sociales et santé sont les thématiques abordées afin d’approfondir la connaissance du territoire TO Nous espérons que son contenu réponde à vos besoins et vos attentes. Guillaume Menguy, Élu référent aménagement du territoire DI Quimper Cornouaille Développement Édito - É 1 L’observatoire socio-démographique de la communauté de communes du Cap Sizun - Pointe du Raz facilite la compréhen- sion des dynamiques démographiques et sociales à l’œuvre sur le territoire. L’analyse de la structure démographique laisse apparaître une forte diminution du nombre d’habitants depuis 1968, malgré un sensible ralentissement depuis 1999. Cette diminution est liée à un solde naturel négatif et à un solde migratoire négatif ou insuf- fisant pour compenser le nombre de décès. -

Apports De Pêche Fraîche Navires Actifs

Navires actifs Apports de pêche par tranche de longueur, par « quartier » fraîche et par métier sous les criées du Finistère au 31 décembre 2019 Évolution 2018 - 2019 TONNAGE VALEURS PRIX MOYENS (en Tonnes) (en Milliers d'euros) (en €/Kg) Métiers et longueur en mètres Quartiers -11,99 12 à 15,99 16 à 25 + 25 TOTAL CRIÉES ANNÉEVariation ANNÉEVariation ANNÉE Variation 1 – Chalutiers Finistère 26 50 58 3 137 2019 2018(%) 2019 2018(%) 2019 2018 (%) Morlaix 1 1 0 0 2 Brest 0 1 0 0 1 Roscoff 5 199 4 8267,73 % 21 554 20 538 4,95 % 4,15 4,26 -2,58 % Camaret 0 0 0 0 0 Douarnenez 0 0 0 0 0 Audierne 0 0 0 0 0 Brest 2 139 1 91211,87 % 10 350 9 665 7,09 % 4,84 5,05 -4,28 % 2019 Le Guilvinec 16 42 57 0 115 Concarneau 9 6 1 3 19 Douarnenez 6 053 5 15817,35 % 5 868 5 427 8,13 % 0,97 1,05 -7,86 % 2 – Thoniers océaniques Finistère 0 0 0 13 13 Audierne 1 078 1 130-4,60 % 7 684 7 387 4,02 % 7,13 6,54 9,04 % Concarneau 0 0 0 13 13 Saint-Guénolé 7 242 7 705-6,01 % 11 968 13 393 -10,64 % 1,65 1,74 -4,93 % 3 – Senneurs (bolincheurs) Finistère 1 13 9 0 23 Morlaix 0 0 0 0 0 Le Guilvinec 15 170 17 090-11,23 % 63 138 70 229 -10,10 % 4,16 4,11 1,28 % Brest 0 0 0 0 0 Camaret 0 0 0 0 0 Loctudy 2 599 2 4416,47 % 11 388 10 927 4,22 % 4,38 4,48 -2,12 % Douarnenez 0 1 0 0 1 Audierne 0 0 0 0 0 Le Guilvinec 0 8 5 0 13 Concarneau 3 263 3 469-5,94 % 16 307 17 271 -5,58 % 5,00 4,98 0,38 % Concarneau 1 4 4 0 9 criées de 4 – Dragues remorquées (*) Finistère 50 1 0 0 51 35 405 36 993-4,29 % 116 353 124 634 -6,64 % 3,29 3,37 -2,46 % Cornouaille (*) Morlaix 11 0 0 0 11 Brest28 1 -

Pointe Du Raz Destination Cap-Sizun

Pointe du Raz destination Cap-Sizun 2014 Balade au bout du monde ! nfin ! Je vais pouvoir découvrir enfin la mythique pointe du Raz, carte postale du tonton Louis qui me faisait rêver, gamin. Le client brestois était pressé mais semblait intéressé, il avait d’ailleurs accepté de garder les échantillons. Du coup, j’avais une journée de rab avant mon rendez-vous à Nantes. L’occasion ou jamais : Géraldine et les enfants pourraient m’en vouloir pour cette escapade buissonnière en solitaire, mais quand il s’agit de repérage pour d’éventuelles vacances, je suis prêt à tout… Châteaulin, Douarnenez – tiens, bizarre ce panneau Bienvenue en Cap-Sizun, qu’est-ce que c’est le “Cap-Sizun“ ? –, Confort-Meilars, Pont-Croix, ah, c’est bon, encore une demi-heure et je suis à la pointe du Raz… “Cap sur les embruns” // Carnet de voyage Bienvenue en Cap-Sizun Welcome to Cap-Sizun Herzlich willkommen am Cap-Sizun Cap-Sizun historique ............................. Quel héritage ! Le Cap-Sizun en vert et bleu ................... La force d’une nature préservée Une journée à Sein ............................... Petite île, grande aventure Le grand bleu ....................................... Sans vague à l’âme ! Les plaisirs du terroir .......................... Entre terre et mer En famille ............................................ Le bon plaisir de chacun L’été sera chaud ................................. À fond la fête Plaisirs variés ...................................... Une palette étendue Plein les mirettes ................................ Le Cap-Sizun inspire les artistes Pointe du Raz // destination Cap-Sizun Cap-Sizun historique Quel héritage ! e passage en Bretagne pour le boulot, il voulait faire un crochet par la pointe du Raz. L’affaire de quelques heures, avant de repartir vers l’est… Quand le hasard… En panne ! Le garagiste est formel : rupture du machin-truc de l’arbre à cames, le temps de commander la pièce, compter deux jours.