Floresta Nacional De Lorena

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Birds of Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA)

Cotinga 33 The birds of Reserva Ecológica Guapiaçu (REGUA), Rio de Janeiro, Brazil Leonardo Pimentel and Fábio Olmos Received 30 September 2009; final revision accepted 15 December 2010 Cotinga 33 (2011): OL 8–24 published online 16 March 2011 É apresentada uma lista da avifauna da Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), uma reserva privada de 6.500 ha localizada no município de Cachoeiras de Macacu, vizinha ao Parque Estadual dos Três Picos, Estação Ecológica do Paraíso e Parque Nacional da Serra dos Órgãos, parte de um dos maiores conjuntos protegidos do Estado do Rio de Janeiro. Foram registradas um total de 450 espécies de aves, das quais 63 consideradas de interesse para conservação, como Leucopternis lacernulatus, Harpyhaliaetus coronatus, Triclaria malachitacea, Myrmotherula minor, Dacnis nigripes, Sporophila frontalis e S. falcirostris. A reserva também está desenvolvendo um projeto de reintrodução dos localmente extintos Crax blumembachii e Aburria jacutinga, e de reforço das populações locais de Tinamus solitarius. The Atlantic Forest of eastern Brazil and Some information has been published on neighbouring Argentina and Paraguay is among the birds of lower (90–500 m) elevations in the the most imperilled biomes in the world. At region10,13, but few areas have been subject to least 188 bird species are endemic to it, and 70 long-term surveys. Here we present the cumulative globally threatened birds occur there, most of them list of a privately protected area, Reserva Ecológica endemics4,8. The Atlantic Forest is not homogeneous Guapiaçu (REGUA), which includes both low-lying and both latitudinal and longitudinal gradients parts of the Serra dos Órgãos massif and nearby account for diverse associations of discrete habitats higher ground, now mostly incorporated within and associated bird communities. -

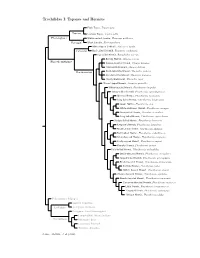

Topazes and Hermits

Trochilidae I: Topazes and Hermits Fiery Topaz, Topaza pyra Topazini Crimson Topaz, Topaza pella Florisuginae White-necked Jacobin, Florisuga mellivora Florisugini Black Jacobin, Florisuga fusca White-tipped Sicklebill, Eutoxeres aquila Eutoxerini Buff-tailed Sicklebill, Eutoxeres condamini Saw-billed Hermit, Ramphodon naevius Bronzy Hermit, Glaucis aeneus Phaethornithinae Rufous-breasted Hermit, Glaucis hirsutus ?Hook-billed Hermit, Glaucis dohrnii Threnetes ruckeri Phaethornithini Band-tailed Barbthroat, Pale-tailed Barbthroat, Threnetes leucurus ?Sooty Barbthroat, Threnetes niger ?Broad-tipped Hermit, Anopetia gounellei White-bearded Hermit, Phaethornis hispidus Tawny-bellied Hermit, Phaethornis syrmatophorus Mexican Hermit, Phaethornis mexicanus Long-billed Hermit, Phaethornis longirostris Green Hermit, Phaethornis guy White-whiskered Hermit, Phaethornis yaruqui Great-billed Hermit, Phaethornis malaris Long-tailed Hermit, Phaethornis superciliosus Straight-billed Hermit, Phaethornis bourcieri Koepcke’s Hermit, Phaethornis koepckeae Needle-billed Hermit, Phaethornis philippii Buff-bellied Hermit, Phaethornis subochraceus Scale-throated Hermit, Phaethornis eurynome Sooty-capped Hermit, Phaethornis augusti Planalto Hermit, Phaethornis pretrei Pale-bellied Hermit, Phaethornis anthophilus Stripe-throated Hermit, Phaethornis striigularis Gray-chinned Hermit, Phaethornis griseogularis Black-throated Hermit, Phaethornis atrimentalis Reddish Hermit, Phaethornis ruber ?White-browed Hermit, Phaethornis stuarti ?Dusky-throated Hermit, Phaethornis squalidus Streak-throated Hermit, Phaethornis rupurumii Cinnamon-throated Hermit, Phaethornis nattereri Little Hermit, Phaethornis longuemareus ?Tapajos Hermit, Phaethornis aethopygus ?Minute Hermit, Phaethornis idaliae Polytminae: Mangos Lesbiini: Coquettes Lesbiinae Coeligenini: Brilliants Patagonini: Giant Hummingbird Lampornithini: Mountain-Gems Tro chilinae Mellisugini: Bees Cynanthini: Emeralds Trochilini: Amazilias Source: McGuire et al. (2014).. -

Lista Roja De Las Aves Del Uruguay 1

Lista Roja de las Aves del Uruguay 1 Lista Roja de las Aves del Uruguay Una evaluación del estado de conservación de la avifauna nacional con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Adrián B. Azpiroz, Laboratorio de Genética de la Conservación, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Av. Italia 3318 (CP 11600), Montevideo ([email protected]). Matilde Alfaro, Asociación Averaves & Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225 (CP 11400), Montevideo ([email protected]). Sebastián Jiménez, Proyecto Albatros y Petreles-Uruguay, Centro de Investigación y Conservación Marina (CICMAR), Avenida Giannattasio Km 30.5. (CP 15008) Canelones, Uruguay; Laboratorio de Recursos Pelágicos, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Constituyente 1497 (CP 11200), Montevideo ([email protected]). Cita sugerida: Azpiroz, A.B., M. Alfaro y S. Jiménez. 2012. Lista Roja de las Aves del Uruguay. Una evaluación del estado de conservación de la avifauna nacional con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dirección Nacional de Medio Ambiente, Montevideo. Descargo de responsabilidad El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente las opiniones o políticas de la DINAMA ni de las organizaciones auspiciantes y no comprometen a estas instituciones. Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen los datos no implica de parte de DINAMA, ni de las organizaciones auspiciantes o de los autores, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades, personas, organizaciones, zonas o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. -

Morphological and Molecular Identification of Isospora

Acta Protozool. (2019) 58: 17–23 www.ejournals.eu/Acta-Protozoologica ACTA doi:10.4467/16890027AP.19.007.10838 PROTOZOOLOGICA Morphological and Molecular Identification of Isospora sepetibensis (Chromista: Miozoa: Eimeriidae) from a New Host, Trichothraupis melanops (Passeriformes: Thraupidae: Tachyphoninae) in South America Jhon Lennon GENOVEZ-OLIVEIRA1, Sergian V. CARDOZO2, Águida A. de OLIVEIRA3, Viviane M. de LIMA3, Ildemar FERREIRA3, Bruno P. BERTO3 1 Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Brazil 2 Programa de Pós-Graduação em Biomedicina Translacional, Universidade do Grande Rio, Rua Professor José de Souza Herdy 1160, 25071-202 Duque de Caxias, RJ, Brazil 3 Departamento de Biologia Animal, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, UFRRJ, RJ, Brazil Abstract. Isospora sepetibensis Berto, Flausino, Luz, Ferreira and Lopes, 2008 is a protozoan coccidian parasite (Chromista: Miozoa: Coc- cidiomorphea: Coccidia) that was originally described from Brazilian tanagers Ramphocelus bresilius (Linnaeus, 1766) in the Marambaia Island in the Coast of the State of Rio de Janeiro. In the current work, this species was identified from black-goggled tanagersTrichothraupis melanops (Vieillot, 1818) in the Itatiaia National Park, which is a protected area with a high degree of vulnerability in the interior of the State of Rio de Janeiro, distant in more than 100 km of the type-locality. Its oocysts are sub-spherical to elongate ovoidal, 25.9 × 20.7 µm with smooth, bi-layered wall, ~ 1.3 µm and length/width ratio of 1.1–1.4 (1.26). Micropyle and oocyst residuum absent, but one or two polar granules are present. -

New Data Concerning the Distribution, Behaviour, Ecology and Taxonomic Relationships of Minas Gerais Tyrannulet Phylloscartes Roquettei

Bird Conservation International (2002) 12:241–253. BirdLife International 2002 DOI: 10.1017/S0959270902002150 Printed in the United Kingdom New data concerning the distribution, behaviour, ecology and taxonomic relationships of Minas Gerais Tyrannulet Phylloscartes roquettei MARCOS A. RAPOSO, JUAN MAZAR BARNETT, GUY M. KIRWAN and RICARDO PARRINI Summary We report new observations of the globally threatened Minas Gerais Tyrannulet Phylloscartes roquettei from two areas in the Sa˜o Francisco Valley, Minas Gerais, Brazil, between July 1993 and February 2002. Four pairs, one fledged young and two lone individuals were observed in the course of our fieldwork. It was previously known only from a female taken in the mid-1920s and sight records and tape-recordings in 1977.Our records extend the species’ known range 250 km south and west of the type-locality region. Details of the first-known male specimen are presented, along with novel data concerning its vocalizations and behaviour. We draw attention to the possible relationship of the species to a group of four other Phylloscartes tyrannulets with similarly patterned faces and overall plumage, which exhibit a similar circum-Amazonian distribution pattern to three Phyllomyias tyrannulets. We also take the opportunity to draw more attention to the imperilled conservation status of the dry forests upon which P. roquettei and a host of other threatened and Near-threatened avian taxa depend. Resumo Sa˜o apresentadas novas observac¸o˜es sobre a espe´cie pouco conhecida e ameac¸ada Phylloscartes roquettei, endeˆmica do vale do rio Sa˜o Francisco, Minas Gerais, Brasil, realizadas entre os anos de 1993 e 2002. -

ON (19) 599-606.Pdf

SHORT COMMUNICATIONS ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 19: 599–606, 2008 © The Neotropical Ornithological Society BODY MASSES OF BIRDS FROM ATLANTIC FOREST REGION, SOUTHEASTERN BRAZIL Iubatã Paula de Faria1 & William Sousa de Paula PPG-Ecologia, Universidade de Brasília, Brasília, DF, Brazil. E-mail: [email protected] Massa corpórea de aves da região de Floresta Atlântica, sudeste do Brasil. Key words: Neotropical birds, weight, body mass, tropical rainforest, Brazil. The Brazilian Atlantic forest is one of the In this paper, we present the values of biodiversity hotspots in the world (Myers body masses of birds captured or collected 1988, Myers et al. 2000) with high endemism using mist-nets in 17 localities in the Atlantic of bird species (Cracraft 1985, Myers et al. forest of southeastern Brazil (Table 1), 2000). Nevertheless, there is little information between 2004 and 2007. Data for sites 1, 2, 3, on the avian body masses (weight) for this and 5 were collected in January, April, August, region (Oniki 1981, Dunning 1992, Belton and December 2004; in March and April 2006 1994, Reinert et al. 1996, Sick 1997, Oniki & for sites 4, 6, 7, and 8. Others sites were col- Willis 2001, Bugoni et al. 2002) and for other lected in September 2007. The Atlantic forest Neotropical ecosystems (Fry 1970, Oniki region is composed by two major vegetation 1980, 1990; Dick et al. 1984, Salvador 1988, types: Atlantic rain forest (low to medium ele- 1990; Peris 1990, Dunning 1992, Cavalcanti & vations, = 1000 m); and Atlantic semi-decidu- Marini 1993, Marini et al. 1997, Verea et al. ous forest (usually > 600 m) (Morellato & 1999, Oniki & Willis 1999). -

REGUA Bird List July 2020.Xlsx

Birds of REGUA/Aves da REGUA Updated July 2020. The taxonomy and nomenclature follows the Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), Annotated checklist of the birds of Brazil by the Brazilian Ornithological Records Committee, updated June 2015 - based on the checklist of the South American Classification Committee (SACC). Atualizado julho de 2020. A taxonomia e nomenclatura seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO), Lista anotada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, atualizada em junho de 2015 - fundamentada na lista do Comitê de Classificação da América do Sul (SACC). -

Guia Para Observação Das Aves Do Parque Nacional De Brasília

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/234145690 Guia para observação das aves do Parque Nacional de Brasília Book · January 2011 CITATIONS READS 0 629 4 authors, including: Mieko Kanegae Fernando Lima Favaro Federal University of Rio de Janeiro Instituto Chico Mendes de Conservação da Bi… 7 PUBLICATIONS 74 CITATIONS 17 PUBLICATIONS 69 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE All content following this page was uploaded by Fernando Lima Favaro on 28 May 2014. The user has requested enhancement of the downloaded file. Brasília - 2011 GUIA PARA OBSERVAÇÃO DAS AVES DO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA Aílton C. de Oliveira Mieko Ferreira Kanegae Marina Faria do Amaral Fernando de Lima Favaro Fotografia de Aves Marcelo Pontes Monteiro Nélio dos Santos Paulo André Lima Borges Brasília, 2011 GUIA PARA OBSERVAÇÃO DAS AVES DO APRESENTAÇÃO PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA É com grande satisfação que apresento o Guia para Observação REPÚblica FEDERATiva DO BRASIL das Aves do Parque Nacional de Brasília, o qual representa um importante instrumento auxiliar para os observadores de aves que frequentam ou que Presidente frequentarão o Parque, para fins de lazer (birdwatching), pesquisas científicas, Dilma Roussef treinamentos ou em atividades de educação ambiental. Este é mais um resultado do trabalho do Centro Nacional de Pesquisa e Vice-Presidente Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE, unidade descentralizada do Instituto Michel Temer Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e vinculada à Diretoria de Conservação da Biodiversidade. O Centro tem como missão Ministério do Meio Ambiente - MMA subsidiar a conservação das aves brasileiras e dos ambientes dos quais elas Izabella Mônica Vieira Teixeira dependem. -

RBMV011 a Diagnostic Tool to Identify Species of the Genus

A DIAGNOSTIC TOOL TO IDENTIFY SPECIES OF THE GENUS Isospora SCHNEIDER, 1881 (APICOMPLEXA: EIMERIIDAE) BASED ON SPORULATED OOCYSTS FROM THAUPIDAE FAMILY (AVES: PASSERIFORMES): A DICHOTOMOUS KEY* UMA FERRAMENTA DE DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR ESPÉCIES DE Isospora SCHNEIDER, 1881 (APICOMPLEXA: EIMERIIDAE) DA FAMÍLIA THAUPIDAE (AVES: PASSERIFORMES) COM BASE EM OOCISTOS ESPORULADOS: UMA CHAVE DICOTÔMICA Bruno Pereira Berto1, Hermes Ribeiro Luz2, Ildemar Ferreira3, Walter Flausino4 and Carlos Wilson Gomes Lopes5 ABSTRACT. Berto B.P., Luz, H.B., Ferreira I., Flausino W. & Lopes C.W.G. A diagnostic tool to identify species of the genus Isospora Schneider, 1881 (Apicomplexa: Eimeriidae) based on sporulated oocysts from Thaupidae family (Aves: Passeriformes): a dichotomous key [Uma ferramenta de diagnóstico para identificar espécies de Isospora Schneider, 1881 (Apicomplexa: Eimeriidae) da família Thaupidae (Aves: Passeriformes): uma chave dicotômica]. Revista Brasileira de Medicina Veterinária, 32(3):182-186, 2010. Laboratório de Coccídios e Coccidioses, Departamento de Parasitologia Animal, Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR 465 km 7, Seropédica, RJ 23890-000, Brasil. E-mail: [email protected] The birds of the Thraupidae family, similar to other passerine birds can be infected by coccidia, and the genus Isospora can be considered the most relevant. Isospora thraupis, I. andesensis, I. irisidornisi, I. tiesangui, I. marambaiensis, I. sepetibensis, I. cadimi, I. navarroi, I. ramphoceli, I. sanhaci, I. sayacae and I. silvasouzai were described from thraupids of South American and considering that these birds are sympatric hosts of other birds that inhabit South, North and Central Americas, it is concluded that these parasites should be widely dispersed in the America Continent. -

21 Sep 2018 Lists of Victims and Hosts of the Parasitic

version: 21 Sep 2018 Lists of victims and hosts of the parasitic cowbirds (Molothrus). Peter E. Lowther, Field Museum Brood parasitism is an awkward term to describe an interaction between two species in which, as in predator-prey relationships, one species gains at the expense of the other. Brood parasites "prey" upon parental care. Victimized species usually have reduced breeding success, partly because of the additional cost of caring for alien eggs and young, and partly because of the behavior of brood parasites (both adults and young) which may directly and adversely affect the survival of the victim's own eggs or young. About 1% of all bird species, among 7 families, are brood parasites. The 5 species of brood parasitic “cowbirds” are currently all treated as members of the genus Molothrus. Host selection is an active process. Not all species co-occurring with brood parasites are equally likely to be selected nor are they of equal quality as hosts. Rather, to varying degrees, brood parasites are specialized for certain categories of hosts. Brood parasites may rely on a single host species to rear their young or may distribute their eggs among many species, seemingly without regard to any characteristics of potential hosts. Lists of species are not the best means to describe interactions between a brood parasitic species and its hosts. Such lists do not necessarily reflect the taxonomy used by the brood parasites themselves nor do they accurately reflect the complex interactions within bird communities (see Ortega 1998: 183-184). Host lists do, however, offer some insight into the process of host selection and do emphasize the wide variety of features than can impact on host selection. -

Isosporoid Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) Parasites of Tanagers (Passeriformes: Thraupidae) from the Marambaia Island, Brazil1

Pesq. Vet. Bras. 31(9):798-805, setembro 2011 Isosporoid Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) parasites of Tanagers (Passeriformes: Thraupidae) from the Marambaia Island, Brazil1 Bruno P. Berto2*, Hermes R. Luz3, Walter Flausino2, Walter L. Teixeira-Filho2, Ildemar Ferreira4 and Carlos Wilson G. Lopes2 ABSTRACT.- Berto B.P., Luz H.R., Flausino W., Teixeira-Filho W.L., Ferreira I. & Lopes C.W.G. 2011. Isosporoid Coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) parasites of Tanagers (Passeri- formes: Thraupidae) from the Marambaia Island, Brazil. Pesquisa Veterinária Brasileira 31(9):798-805. Departamento de Parasitologia Animal, Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ 23890-000, Brazil. E-mail: [email protected] In recent years some coccidian parasites of birds were recorded in Marambaia Island, which is a protected environment with a great biodiversity of birds, mainly tanagers. In this current study Isospora tiesangui, I. sepetibensis, I. ramphoceli, I. navarroi, I. cadimi and I. marambaiensis were identified according to their respective thraupid hosts of the Marambaia Island. These species were characterized with histograms, linear regression and analysis of variance (ANOVA). The main feature of identification was the morphology of the sporocyst, mainly Stieda and substieda bodies, since the morphometry did not provide sufficient differentiation. Besides, Dacnis cayana and Thraupis palmarum were reported as new hosts to I. sepetibensis and I. navarroi respectively. INDEX TERMS: Coccidiosis, diagnostic, Thraupids, Passerine birds, Marambaia Island. RESUMO.- [Coccídios isosporóides (Apicomplexa: Eimerii- pos de stieda e substieda, uma vez que a morfometria não for- dae) parasitos de traupídeos (Passeriformes: Thraupidae) neceu diferenciação suficiente. Além disso, Dacnis cayana e da ilha de Marambaia, Brasil.] Nos últimos anos, alguns coc- Thraupis palmarum foram registrados como novos hospedei- cídios de aves foram registrados na Ilha da Marambaia, que é ros para I. -

Zootaxa, Isospora Ramphoceli N. Sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from The

Zootaxa 2650: 57–62 (2010) ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2010 · Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) Isospora ramphoceli n. sp. (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Brazilian tanager (Aves: Passeriformes: Thraupidae) Ramphocelus bresilius dorsalis Sclater, 1855 BRUNO PEREIRA BERTO1,3, WALTER FLAUSINO1, HERMES RIBEIRO LUZ2, ILDEMAR FERREIRA2 & CARLOS WILSON GOMES LOPES1 1Departamento de Parasitologia Animal, Instituto de Veterinária, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), BR-465 km 7, 23890-000 Seropédica, RJ, Brazil 2Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, UFRRJ, BR-465 km 7, 23890-000 Seropédica, RJ, Brazil – CNPq fellowship 3Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract In the current study, a new coccidian species (Protozoa: Apicomplexa: Eimeriidae) collected from the Brazilian tanager Ramphocelus bresilius dorsalis Sclater, 1855 is reported from Brazil. Isospora ramphoceli n. sp. has oocysts which are spherical to sub-spherical, 23.7 × 22.8 μm, with smooth, bilayered wall, ~1.2 μm thick. Micropyle, oocyst residuum and polar granule are absent. Sporocysts are ellipsoidal or slightly ovoidal, 16.0 × 11.4 µm. Stieda body knob-like and prominent and substieda body large and homogeneous. Sporocyst residuum is composed of granules of different sizes. Sporozoites are vermiform with one refractile body and a nucleus. This is the sixth description of an isosporoid coccidium infecting R. b. dorsalis and the twelfth description from Thraupidae. Key words: taxonomy, morphology, coccidia, Isospora, oocysts, Passeriformes, Thraupidae, Marambaia Island, Rio de Janeiro, Brazil Introduction The Brazilian tanager Ramphocelus bresilius dorsalis Sclater, 1855 is a thraupid bird resident in Brazil. Its natural habitats are subtropical or tropical moist lowland forests, subtropical or tropical dry shrub land, and heavily degraded former forest (Sick 1997; CBRO 2009).