SAGE Nappes Profondes De Gironde Evaluation Environnementale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Inventaire De La Flore Sauvage De Gironde

2016 INVENTAIRE DE LA FLORE SAUVAGE DE GIRONDE Bilan des travaux menés en 2016 Avec le soutien financier de : INVENTAIRE DE LA FLORE SAUVAGE DE GIRONDE Bilan des travaux menés en 2016 ________________________________________________________ REDACTION Aurélien CAILLON INVENTAIRES DE TERRAIN CBNSA Jean-Claude ABADIE, Thomas BEUDIN, Aurélien CAILLON, Grégory CAZE, Emilie CHAMMARD, Marie FILIPE, Pierre LAFON, Maxime LAVOUÉ, Nicolas LEBLOND, William LEVY, Kévin ROMEYER, Sophie VERTÈS-ZAMBETTAKIS. SAISIE DES DONNEES, CONCEPTION DES CARTES, VALIDATION SCIENTIFIQUE Fanny FRAUCIEL, Maria-Noëlle PÉDEMAY, (saisie des données) Jean-Raphaël LEGALLAIS, Jean-Brieuc LEHÉBEL-PERON (Conception des cartes) Aurélien CAILLON, Nicolas LEBLOND, Grégory CAZE (validation des données) DIRECTION SCIENTIFIQUE ET COORDINATION Grégory CAZE RELECTURE Grégory CAZE, Emilie CHAMMARD, Nicolas LEBLOND, Laurence PERRET ________________________________________________________ Avertissement Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel planifié sur 5 ans. Le présent document ne constitue qu’une note d’étape présentant le bilan succinct des travaux menés en 2015 et 2016. Il intègre quelques premiers éléments d’analyse d’enjeux à titre informatif et provisoire, cette note d’étape n’ayant pas vocation à intégrer de bilan analytique approfondi. Remerciements - le Conseil départemental de Gironde ; - la DREAL Nouvelle-Aquitaine ; - le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine ; - Bordeaux Métropole et les Villes d’Audenge, Bordeaux et Lanton ; - l’ensemble des personnes ayant contribué à l’inventaire et dont on trouvera la liste en annexe. Référencement bibliographique : CAILLON A., CAZE G., ABADIE J.-C., BEUDIN T., CHAMMARD E., LEBLOND N., FILIPE M., LAFON P., LAVOUÉ M., LEVY W., ROMEYER K. & VERTÈS-ZAMBETTAKIS S., 2016 - Inventaire de la flore sauvage de Gironde, bilan des travaux menés en 2016 – Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, 82 pages + Annexes Crédits photos couverture : Carex paniculata (CBNSA - A. -

Rapport Annuel Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public D'assainissement Collectif

Syndicat Intercommunal d'Alimentation d'Eau Potable et d'Assainissement Bassanne - Dropt - Garonne Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public d'eau potable (RPQS) Exercice 2018 Le Syndicat BDG est composé de 3 secteurs géographiques distincts : Bassanne / Dropt / Mongauzy. Afin d'avoir une vision globale du service public d'eau potable, les éléments de ces trois services sont présentés en parallèle. Contexte Secteur de Bassanne Secteur du Dropt Secteur de Mongauzy Le service est exploité par AFFERMAGE. Le service est exploité par AFFERMAGE. Le service est exploité par AFFERMAGE. Du 1er janvier au 30 juin, le service a été exploité par la Depuis le 1er septembre 2017, le service est exploité par Depuis le 1er septembre 2017, le service est exploité par Régie Municipale Multiservices de La Réole en vertu d'un Veolia Eau en vertu d'un nouveau contrat portant sur Veolia Eau en vertu d'un nouveau contrat portant sur contrat ayant pris effet le 1er juillet 2006 et dont l'échéance l'ensemble du Syndicat, conclu pour une durée de 8 ans l'ensemble du Syndicat, conclu pour une durée de 8 ans était portée au 30 juin 2018 (durée de 12 ans). 1 avenant (31.08.2025) (31.08.2025) est venu modifier ce contrat Depuis le 1er juillet 2018, le service est exploité par Veolia Eau en vertu d'un nouveau contrat portant sur l'ensemble du Syndicat (échéance au 31.08.2025) Production, traitement et distribution publique d'eau potable sont assurés par les délégataires. 15 communes concernées par ce service : 4 communes concernées par ce service : -

Tirage Du 28 02 2020 Langon

Arrondissement de Langon TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LANGON Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué ARBANATS AVEC VOUS ARBANATS AUTREMENT Mme TEYCHENEY Aline 1 AUROS ENSEMBLE POUR AUROS M. CAMON-GOLYA Philippe 2 AUROS UN NOUVEAU SOUFFLE A AUROS Mme COCQUELIN Marianne 1 BARSAC TOUJOURS ENSEMBLE POUR BARSAC M. CAVAILLOLS Dominique 1 BARSAC BARSAC CULTIVONS L'AVENIR M. GRASZK Patrick 2 BAZAS BAZAS, CITÉ DE VIE M. BONNAC Jean-Bernard 2 BAZAS BAZAS 2020 Mme DEXPERT Isabelle 1 BEGUEY BEGUEY ENSEMBLE POUR DEMAIN M. YUNG Rodolphe 1 BERNOS BEAULAC BERNOS BEAULAC POUR TOUS LARTIGUE-RENOUIL Jacqueline 1 BERNOS BEAULAC BERNOS BEAULAC NOTRE VILLAGE M. LAMBERT Didier 2 ENSEMBLE AUJOURD'HUI POUR CADILLAC M. DORÉ Jocelyn 1 DEMAIN CAPTIEUX GARDONS LE CAPS POUR CAPTIEUX Mme LUQUEDEY Christine 1 GENERATION(S) CASTETS ET CASTETS ET CASTILLON M. LAULAN Didier 1 CASTILLON CASTETS E T CASTILLON L'AVENIR EN COMMUN M. LOUGARE Jean-Michel 2 CAUDROT CAUDROT AVEC VOUS M. GAILLARD Jérémie 1 CERONS AGIR ENSEMBLE POUR CERONS M. SOULÉ Patrck 1 COIMERES ENSEMBLE POUR COIMERES M. MORIN Jean-Claude 1 GESTION SOCIALE HUMAINE FARGUES M. RONCOLI Robert 1 DEMOCRATIQUE ET CULTURELLE GIRONDE SUR DROPT GIRONDE POUR TOUS M. MAZIERE Laurent 3 GIRONDE-SUR-DROPT VIVRE ENSEMBLE Mme ROSOLEN Catherine 1 GIRONDE-SUR-DROPT AGISSONS POUR L'AVENIR M. MOUTIER Philippe 2 GRIGNOLS GENERATION UNIS POUR GRIGNOLS Mme DUPIOL-TACH Françoise 2 ENSEMBLE POUR TOUS ET POUR GRIGNOLS Mme GACHET Marylène 1 CHACUN HOSTENS POURSUIVONS ENSEMBLE M. -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Session on Post-Accident

Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

El Sufijo, -Ès, -Iés

Una forma no investigada en la toponimia del sur de Francia y de la España septentrional (el sufijo -ès, -iés) El problema que tengo intención de examinar en mi comunica ción, tiene que ver con un conjunto de topónimos que, si no me equivoco, jamás ha constituido centro de interés para un estudio particular1. Se trata de los nombres de lugar terminados en -ès. Quede cla ro que no voy a hablar de las formaciones en -ès que contienen el sufijo latino -ensis, latín vulgar -esis, tal como lo encontramos en Castillonnès (Lot-et-Garonne), Le Valès (Haute-Garonne), o en la denominación Carcassès, nombre de una antigua comarca del Languedoc (pagus Carcassensis). En casos análogos, el sufi jo -ès se añade a radicales para designar la descendencia o la pose 1. Comunicación presentada al I Congrès International de Langue et Littérature du Midi de la France (7-11 de septiembre de 1955). Se publicó en Studien zur romanischen Namenkunde (Múnich, 1956, pp. 114-126), que agrupa varios trabajos de Gerhard Rohlfs sobre el tema que sirve de título a la recopilación. La traducción del original, en francés («Un type inexploré dans la toponymie du Midi de la France et de l'Espagne du Nord: le suffixe -ès, -iés)», ha sido realizada por José M.a Enguita Utrilla. Indicaciones bibliográficas y abreviaturas: H. d'Arbois de Jubainville, Recherches sur l'origine de la proprieté foncière et des noms de lieux habités en France, París, 1890. DT= Dictionnaires topographiques départementaux de la France. DV=C. Devic y J. Vaissette, Histoire générale du Languedoc, Toulouse, 1875-1892. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « BORDEAUX SUPÉRIEUR »

Publié au BO du MAA le 1er avril 2021 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par arrêté du 22 mars 2021 publié au JORF du 30 mars 2021 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1943, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci- après. II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du en date du 26 février 2020 : Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les- Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur- Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos- Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, -

Notice Sanitaire Arbanats

G2C environnement Délégation Urbanisme Sud-Ouest 316 rue Henri Becquerel 11400 CASTELNAUDARY Tél : 04-68-23-06-28 / fax : 04-68-23-06-34 e-mail : [email protected] COMMUNE D’ARBANATS DEPARTEMENT DE LA GIRONDE PLAN LOCAL D’URBANISME PIECE 5.2 : NOTICE SANITAIRE P.L.U DE LA COMMUNE D’ARBANATS PIECE 5.2A : NOTICE SANITAIRE ARRETE LE APPROUVE LE Signature et cachet de la Mairie Conseil et assistance technique pour la gestion durable de l’environnement et du patrimoine Aix en Provence - Argentan - Arras – Bordeaux - Brive – Castelnaudary - Charleville - Mâcon – Nantes - Nancy - Paris – Rouen – Rabat (Maroc) Siège : Parc d’Activités Point Rencontre – 2 avenue Madeleine Bonnaud- 13770 VENELLES – France - Tél. : + 33 (0)4 42 54 00 68 - Fax : +33 (0) 42 4 54 06 78 e-mail : [email protected] G2C ingénierie - SAS au capital de 781 798 € - RCS Aix en Provence B 453 686 966 – Code NAF 7112B – N° de TVA Intracommunautaire : FR 75 453 686 966 www.g2c.fr Commune d’Arbanats Objet : Plan Local d’Urbanisme – Notice sanitaire S O M M A I R E 1/ EAU POTABLE ............................................................................................................................................. 3 1.1 Etat actuel du réseau d’alimentation en eau potable ............................................................................. 3 1.2 Situation projetée d’alimentation en eau potable .................................................................................. 4 1.3 Situation actuelle et projetée de la défense incendie ........................................................................... -

Cabanac-Et-Villagrains – Vallée Du Gat Mort, Aux Mottes Prospection Thématique (2017)

ADLFI. Archéologie de la France - Informations une revue Gallia Nouvelle-Aquitaine | 2017 Cabanac-et-Villagrains – Vallée du Gat mort, Aux Mottes Prospection thématique (2017) Laura Soulard Édition électronique URL : https://journals.openedition.org/adlfi/100719 ISSN : 2114-0502 Éditeur Ministère de la Culture Référence électronique Laura Soulard, « Cabanac-et-Villagrains – Vallée du Gat mort, Aux Mottes » [notice archéologique], ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En ligne], Nouvelle-Aquitaine, mis en ligne le 26 août 2021, consulté le 27 août 2021. URL : http://journals.openedition.org/adlfi/100719 Ce document a été généré automatiquement le 27 août 2021. © ministère de la Culture et de la Communication, CNRS Cabanac-et-Villagrains – Vallée du Gat mort, Aux Mottes 1 Cabanac-et-Villagrains – Vallée du Gat mort, Aux Mottes Prospection thématique (2017) Laura Soulard 1 La vallée du Gat mort, située au sud de Bordeaux, fait l’objet d’une prospection thématique portant sur les fortifications de terre médiévales. Cette rivière s’étend sur la rive gauche de la Garonne. Elle prend sa source à Hostens, traverse les communes de Saint-Magne, Louchats, Cabanac-et-Villagrains, Saint-Morillon, Saint-Selve et se jette dans la Garonne au niveau de Beautiran et Castres-sur-Gironde. La moitié sud de la vallée est prospectée en avril 2017. Les ouvrages de terre inventoriés sont au nombre de neuf, répartis sur cinq sites. Ceux-ci sont situés sur les communes d’Hostens, Saint- Magne, Cabanac-et-Villagrains, Guillos et Saint-Morillon. Il s’agit de mottes simples (Guillos, Saint-Magne, Gassies, motte de Darriet à Saint-Morillon) ou de mottes multiples (Castéra d’Hostens, Casterasses de Cabanac-et-Villagrains). -

Castres Gironde Virelade Arbanats Landiras

Pouillac VIRELADE GISCOS Poste de Gaz ZS 0791 - 33 PRF ZS 0668 - 33 Biduc PRF 023 dechetterie214e8 No RD La Marouasse PRF RD No 214 No RD 024 AUTOROUTE A 62 Pinguet PORTETS ARBANATS PRF La Peyre 080PRF Barbedieu 080 025 Poste de Gaz PRF Les Bouchons OH%UÅVLJQD Matas s RD No 117e1 022 Ancien Moulin de Barreyre PRF 5'1× 5'1× Les Tourteaux Mije Lane PRF AUTOROUTE A 65 026 PRF Banquet PRF 066066 ILLATS 066 /DEDUFKÆGH PRF PRF RD No 214 081 PRF 081 021 Taillot Lugadet CASTRES GIRONDE Barrail de la Conteau Guillot PRF 027 0 250 500 750 1 000 Grange Neuve ZS 0240 - 33 0ÆWUHV ZS 0210 - 33 Carrieres Buscaillet ZS 0207 - 33 PRF No115 RD Calenarol Arricurt PRF 020 Baluc 082PRF RD No 214 082 AUTOROUTE A 62 Airedes de Landes service Quilley ZS 0792 - 33 Menjourian La Garde Les Junquardes etILLATS Barre Les Cabanasses Bonneau PRF Station de Traitements Terrey PRF 019 PRF Peyron PRF 065065 Catalan Brame Pan Anciennes Gravieres 028 Briel Le Petit Boudey ZS 0193 - 33 Anciennes Gravieres PRF Le Mariney 083PRF 083 Le Griboutat RD No115 Carjuzan Padouen LUCMAU ZS 0792 - 33 ZS 0204 - 33 Sarransot RD No 115 Bourrut ZS 0280 - 33 RD No 117 RD No 115 Camau Lescourejolles 3ÅDJHGH6DLQW6HOYH Toubans Carbouyra 5'1× Teycheney /D5RXGÆUH 5'1× PRF Grand Bos PRF Janicon LUCMAU 084 Hournas 3UÅGH%DUWD]DF Le Coulon ZS 0177 - 33 Mourizes 084 Toubans Le Moulin d'Insos Le Barrail AcienneBrax Chapelle &DS%RXÆV Le Billon Garingail Lucmau ZS 0287 - 33 ZS 0284 - 33 ZS 0841 - 33 Le Rouillon Les Renardeyres Insos PRF le Broustey 085PRF SAINT SELVE Escote 085 VUE EN PLAN DE L'HYPOTHESE -

Liste Des Communes Situées En Zone Sensible À Enjeu De Protection Des

Liste des communes situées en zone sensible à enjeu de protection des milieux dégradés Données de l’état des lieux 2019 – source Agence de l’Eau Adour-Garonne Page 1 / 2 Abzac Castets et Castillon Galgon Anglade Castillon-la-Bataille Gans Auriolles Caudrot Gardegan-et-Tourtirac Auros Caumont Gauriaguet Bagas Cavignac Générac Barsac Cazats Gensac Bazas Cazaugitat Gironde-sur-Dropt Bégadan Cerons Haux Berson Cezac Jau-Dignac-et-Loirac Berthez Chamadelle Juillac Beychac-et-Caillau Civrac-de-Blaye La Lande-de-Fronsac Bieujac Civrac-sur-Dordogne La Sauve Blasimon Cleyrac Ladaux Bossugan Coubeyrac Lados Brannens Cours-de-Monsegur Lalande-de-Pomerol Brouqueyran Coutras Landerrouet-sur-Ségur Cadaujac Coutures Landiras Camarsac Croignon Laruscade Camblanes-et-Meynac Cubzac-les-Ponts Le Fieu Camiran Cursan Le Haillan Campugnan Cussac-Fort-Médoc Le Pout Cantois Dieulivol Le Puy Capian Doulezon Le Tourne Carcans Eyrans Léognan Cartelègue Francs Les Billaux Casseuil Gaillan-en-Médoc Les Esseintes Castelmoron-d'Albret Gajac Lesparre-Médoc Libourne Saint-Christophe-Des-Bardes Saint-Sulpice-de-Guilleragues Ligueux Saint-Cibard Saint-Sulpice-de-Pommiers Listrac-de-Dureze Saint-Ciers-d'Abzac Saint-Vincent-de-Pertignas Loubens Saint-Denis-de-Pile Saint-Vivien-de-Blaye Lussac Sainte-Croix-du-Mont Saint-Vivien-de-Médoc Maransin Sainte-Florence Saint-Vivien-de-Monségur Marcenais Sainte-Foy-la-Longue Saint-Yzan-de-Soudiac Margueron Sainte-Gemme Salignac Marsas Saint-Emilion Salleboeuf Martillac Sainte-Radegonde Sauveterre-de-Guyenne Massugas Saint-Estephe Savignac-de-L'Isle -

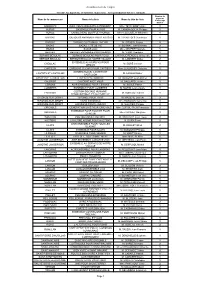

COMMUNES Arbanats Auros Barsac Bazas Béguey Bernos-Beaulac

REGLE des 3/5 : les candidats aux sièges de conseiller REGLE du 1/4 : communautaire doivent figurer au quart de la liste de candidats aux sièges de sein des trois premiers cinquièmes de nombre maximal de conseiller communautaire (hors candidats la liste des candidats des conseils Nombre de Nombre de candidats Nombre de candidats au siège supplémentaires) qui doivent figurer de la municipaux (hors candidats Population sièges de maximal au siège de sièges de de conseiller même manière et dans le même ordre en tête supplémentaires) municipale conseiller conseiller municipal conseiller communautaire qui de la liste des candidats au conseil municipal. SOIT, PARMI LES….PREMIERS de la au municipal à qui peut figurer sur communautaire à peut figurer sur la SOIT LES……..PREMIERS de la liste des liste des candidats conseiller ARDT CODE INSEE COMMUNES 01/01/2020 pourvoir la liste pourvoir liste candidats conseiller communautaire municipal LANGON 33007 Arbanats 1 272 15 17 1 2 1 9 LANGON 33021 Auros 1 020 15 17 2 3 1 9 LANGON 33030 Barsac 2 063 19 21 2 3 1 11 LANGON 33036 Bazas 4 772 27 29 14 16 3 16 LANGON 33040 Béguey 1 187 15 17 1 2 1 9 LANGON 33046 Bernos-Beaulac 1 104 15 17 3 4 1 9 LANGON 33081 Cadillac 2 789 23 25 3 4 1 13 LANGON 33095 Captieux 1 281 15 17 4 5 1 9 LANGON 33106 Castets et Castillon 1 452 19 21 2 3 1 11 LANGON 33111 Caudrot 1 180 15 17 3 4 1 9 LANGON 33120 Cérons 2 084 19 21 3 4 1 11 LANGON 33130 Coimères 1 034 15 17 1 2 1 9 LANGON 33164 Fargues 1 652 19 21 2 3 1 11 LANGON 33187 Gironde-sur-Dropt 1 261 15 17 3 4 1 9 LANGON 33195