G E W Ä S S E R G Ü T E B E R I C H T Des Ennepe-Ruhr-Kreises

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gemeindebrief August 2015 Beratung Alten- Und Krankenpflege Palliativpflege Betreuungsdienste Und Alltagshilfen

Gemeindebrief August 2015 Beratung Alten- und Krankenpflege Palliativpflege Betreuungsdienste und Alltagshilfen Häusliche Pflege Kirchlicher Pflegedienst Breckerfeld Martin-Luther-Weg 3 58339 Breckerfeld Tel. 0 23 38 - 91 29 26 www.diakonie-mark-ruhr.de 2 Liebe Leserinnen und Leser, Seite Inhalt vor Ihnen liegt die neue Ausgabe unseres Gemeindebriefes. Ein Großteil 4 An(ge)dacht der Artikel steht unter dem Thema: 5 Notfallseelsorge Breckerfeld „Gemeinsam auf dem Weg“. Einige Gemeindegruppen waren in den 7 Forum-Flüchtlinge letzten Monaten auf Freizeiten und 8 Kirchenmusiktage 2015 Studienreisen unterwegs, andere bewegen sich in besonderer Weise 10 Senioren-Freizeit auf andere zu (Forum Flüchtlinge, 11 Altenzentrum St. Jakobus Notfallseelsorge) oder begegnen ei- nander neu (Stadtfest). Begegnungen 12 Abendmahls-Andacht bereichern uns, gemeinsame Wege 13 Gottesdienste schaffen Verbundenheit. Wir hoffen, Ihnen mit diesem Brief 14 Lebendige Gemeinde einen guten und aktuellen Einblick 18 Wir sind für Sie da in das Leben Ihrer Jakobus-Kirchen- gemeinde zu geben. Vielleicht bietet 19 Ein neuer Anfang Ihnen der eine oder andere Bericht 20 Kinder-Kirchentag eine Anregung, den persönlichen Kontakt zu Ihrer Kirchengemeinde 21 Breckerfelder Stadtfest neu oder wieder zu suchen. Wir freuen 22 Segeln auf dem Ijsselmeer uns darauf. Sie können uns auch gerne schreiben, 24 Ein Vormittag im Kindergarten wie Ihnen der Gemeindebrief gefällt, 26 Israelreise was Sie evtl. vermissen und wie wir unsere Arbeit noch besser machen 27 Nachrichten aus der Gemeinde können: [email protected] 29 Freud und Leid Ihre Gemeindebriefredaktion IMPRESSUM Redaktion: Renate Bergmann, Jörg Bielau, Paul-Gerhard Diehl (V.i.S.d.P.), Christina Görsch, Ursula Kistermann-Neugebauer, Gunter Urban, Christof Wippermann. -

Goals and Management of the Ruhr Reservoir System Since the Beginning of Our Century

Scientific Procedures Applied to the Planning, Design and Management of Water Resources Systems (Proceedings of the Hamburg Symposium, August 1983). IAHSPubi. no. 147. Goals and management of the Ruhr reservoir system since the beginning of our century F, W, RENZ Ruhr Reservoir Association, Kronprinzenstrasse 37, D-4 300 Essen 1, FR Germany ABSTRACT In the last 85 years a system of reservoirs has provided augmentational low flows in the Ruhr drainage area. The necessary discharge of the reservoirs compared with the water losses of the basin (i.e. the amount of water pumped over the watershed into adjacent areas for public water supply and the losses due to evaporation within the Ruhr basin) gives the gross efficiency rating of the reservoir system with respect to the goals of water management. The periods when parts of the reservoir system are not fully available for water manage ment are presented as a duration curve. Moreover the predicted water demand in the Ruhr area is compared with the measured amount. Today, the time which is needed to introduce a new reservoir within the system is longer than the period of time for which reliable forecasts of water demand are possible. Objectifs et aménagement du système de réservoirs de la Ruhr depuis le début de notre siècle RESUME Au cours des 85 dernières années, un système de réservoirs a été réalisé sur le bassin versant de la Ruhr en vue d'augmenter le débit de basses eaux. Le débit sortant exigé des réservoirs comparé aux pertes en eau du bassin (c'est à dire le volume d'eau pompée dans le bassin vers les zones voisines pour la fourniture d'eau au public et les pertes par evaporation dans le bassin de la Ruhr) conduit au calcul de l'efficacité globale du système de réservoirs par rapport aux objectifs de l'aménagement des eaux. -

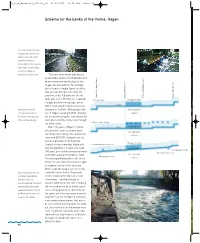

Scheme for the Banks of the Volme, Hagen

E_03_a_dreiseitl_078-111_16 20.09.2005 11:15 Uhr Seite 98 Scheme for the banks of the Volme, Hagen The Volme inside the town of Hagen was constrained within a box profile with embankment walls 3 metres high. As the concrete bed slowly crumbled away, a complete change of direction was envisioned. There are some towns that have a considerable number of inhabitants and whose names are familiar, but do not trigger any associations. For example, you’ve heard of Hagen, but it’s unlikely that you can describe more than the platform on the ICE train line. It’s the Weir at Kaufmannschule Weir Bridge at Rathausstraße at Marktstraße Weir Bridge at Badstraße same with rivers. The Ennepe is familiar 1. Previous state 100 year floodline enough, but how many people know that it flows into the Volme, which is a Volme Hydraulic assessment tributary of the Ruhr? Only people who Laid aggregate of the previous state of live in Hagen, you might think. Anyway, riverbed the Volme and projected the rivers come together just outside the effects of a new design town gates, and the Volme runs through the town centre. 2. Effects of the design But in the case of Hagen’s inhabit- Volme Rise of water level ants you can’t even be certain about Laid aggregate the Volme. As in many other places, this riverbed town with 200,000 inhabitants at the southern gateway of the Ruhr has 100 year floodline treated its river somewhat shabbily. It 3. Compensatory measures was downgraded to a canal in the past Steeper slope Volme Laid aggregate ramp 100 years, polluted with industrial waste Raised riverbed level and hidden away behind factory halls. -

EEG Anlagenstammdaten 2016

EIC-Netzbetreiber 11YR000000018733 BNetzA-Nr 10001905-01 Kennungen Standort / Lage der Anlage Technische Anlageninformationen Aggregatzustand Einsatzstoffe (nur bei Biomasse) Einspeisemanag Installierte Lastgang- Einspeise- Inbetriebnahmeda Außerbetrieb- Stromsteuerbef Regionalnach Bundesland- Netzzugangs- Netzabgangs- ement-Typ Anlagenschlüssel (!!! 33-stellig !!!) Zählpunktbezeichnung (!!! 33-stellig!!!) Ort / Gemarkung PLZ Straße / Flurstück Gemeindeschlüssel (optional) Leistung gemessen spannungs- Energieträger tum nahmedatum fest flüssig gasförmig reiung weise kürzel datum [TT.MM.JJJJ] datum [TT.MM.JJJJ] 0, 1, 2, 3 (siehe § [kW] Ja/Nein ebene [TT.MM.JJJJ] [TT.MM.JJJJ] [x] [x] 9 EEG 2014) E31905010000000000020407040100000 DE0002525823900000000000204070401 Schwerte 58239 Bergerhofweg 24 NW 3,60 Nein NS SOL 22.10.2002 22.10.2002 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729000000 DE0074095823900000000001000007290 Schwerte 58239 Am Winkelstück 14 NW 96,00 Ja MS SOL 19.12.2007 19.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100000729100000 DE0074095823900000000001000007291 Schwerte 58239 Goethestr. 17 NW 9,52 Nein MS SOL 17.12.2007 17.12.2007 31.12.2012 0 E31905010000000000100001166600000 DE0074095823900000000001000011666 Schwerte 58239 Gut Halstenberg 5 NW 99,66 Ja MS SOL 28.06.2010 28.06.2010 31.12.2012 2 E3190501NEM00RLM00000005701600001 DE00740958239NEM00RLM000000057016 Schwerte 58239 Hagener Str. 400 NW 78,72 Ja MS SOL 09.03.2012 09.03.2012 31.12.2012 2 E31905010000000000018556930100001 DE0002525170900000000000185569301 Marienheide 51709 Kempershöher -

Cesifo Working Paper No. 4452 Category 5: Economics of Education October 2013

A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Cantoni, Davide; Yuchtman, Noam Working Paper Medieval Universities, Legal Institutions, and the Commercial Revolution CESifo Working Paper, No. 4452 Provided in Cooperation with: Ifo Institute – Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich Suggested Citation: Cantoni, Davide; Yuchtman, Noam (2013) : Medieval Universities, Legal Institutions, and the Commercial Revolution, CESifo Working Paper, No. 4452, Center for Economic Studies and ifo Institute (CESifo), Munich This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/89752 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen -

Hochwasserrisiko Und Maßnahmenplanung Ennepetal

Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Ennepetal Stand März 2021 Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Ennepetal Die Karte zeigt die Risikogewässer und die Ausdehnung der Überflutung für das extreme Hochwasserereignis (HQextrem) im 2.Umsetzungszyklus 2016-2021 der HWRM-RL. Bezirksregierung Arnsberg Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Ennepetal Stand März 2021 Der Kommunensteckbrief stellt die Maßnahmenplanung zur Verminderung von Hochwasserrisiken in Ihrer Kommune dar. Die Maßnahmenplanung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der europäischen Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) in Ihrer Region. Sie wurde auf der Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziellem signi- fikantem Hochwasserrisiko, die sogenannten Risikogewässer, erarbeitet. Mithilfe der Karten erkennen Sie, wo in Ihrer Region oder Ihrer Stadt konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. Die aktuellen Gefahren- und Risikokarten und viele weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW finden Sie auf der Inter- netseite flussgebiete.nrw.de oder in den Kartendiensten elwasweb.nrw.de bzw. uvo.nrw.de. Von welchen Risikogewässern ist Ihre Kommune betroffen? Teileinzugsgebiet (TEG) Ruhr Flussgebiete NRW > TEG Ruhr Ennepe Hasper Bach Heilenbecke Teileinzugsgebiet (TEG) Wupper Flussgebiete NRW > TEG Wupper Wupper Hinweis: Eine Hochwassergefährdung kann sich auch durch Gewässer ergeben, die hier nicht aufgeführt sind. -

Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung Und Geoinformation

Stadt Lüdenscheid Fachdienst Stadtplanung und Geoinformation Begründung zur 6. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ Derzeit wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Lüdenscheid (Ausschnitt) 1. Anlass und Ziel der Planung Aufgrund einer von der Bahn AG durchgeführten Entbehrlichkeitsprüfung sind im Bereich des Bahnhofes Brügge nicht mehr bahnnotwendige Flächen frei geworden und der Stadt Lüdenscheid zum Kauf angeboten worden. Die Stadt Lüdenscheid hat die nicht mehr benö- tigten Flächen erworben, um diese z. T. brachliegenden und untergenutzten Flächen städte- baulich aufzuwerten und zu entwickeln. Für einen östlichen Teilbereich der Gesamtfläche soll diese 6. Änderung des Flächennut- zungsplanes aufgestellt werden. Hieraus wird der Bebauungsplan Nr. 775 „Bahnhof Brügge“ entwickelt werden. Das Plangebiet liegt verkehrsgünstig am Einmündungsbereich der Bun- desstraßen 54 (Volmestraße) und 229 (Talstraße) und soll zukünftig durch den Bau einer neuen Brücke über die Volme erschlossen werden. Die Stadt Lüdenscheid beabsichtigt, auf dem ehemaligen Bahngelände ein sonstiges Son- dergebiet gem. § 11 BauNVO sowie ein Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO zu entwickeln. Das sonstige Sondergebiet soll u. a. der Aufnahme von großflächigem Einzelhandel dienen. Aus dem im Jahre 2005 durch das Büro Junker und Kruse Stadtforschung Planung erarbei- teten gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept geht hervor, dass im Ortsteil Brügge sowie im angrenzenden Ortsteil Stüttinghausen ein Defizit bezüglich der Nahversorgung -

Kulturentwicklungsplan „Oben an Der Volme“ Ein Interkommunales Modellprojekt Der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1

Kulturentwicklungsplan „Oben an der Volme“ Ein interkommunales Modellprojekt der Kommunen Meinerzhagen Kierspe Halver Schalksmühle 2 1. Kontext ......................................................................................................................6 1.1. REGIONALE 2013 - Südwestfalen ....................................................................................... 6 1.1.1. RIEHK und das OadV-Leitbild ..................................................................................... 6 1.1.2. Das Kulturfestival „Lampenfieber“ .......................................................................... 10 1.2. Die (Kultur)region Südwestfalen und der Märkische Kreis ................................................. 12 1.2.1. Die regionale Kulturpolitik [RKP] .............................................................................. 12 1.2.2. Tourismus ................................................................................................................ 13 1.3. Kulturagenda Westfalen .................................................................................................. 16 2. Bestandsaufnahme OadV ......................................................................................18 2.1. Bevölkerung..................................................................................................................... 18 2.2. Kulturlandschaft .............................................................................................................. 26 2.2.1. Institutionen und private Kulturakteure -

I Online Supplementary Data – Lötters, S. Et Al.: the Amphibian Pathogen Batrachochytrium Salamandrivorans in the Hotspot Of

Online Supplementary data – Lötters, S. et al.: The amphibian pathogen Batrachochytrium salamandrivorans in the hotspot of its European invasive range: past – present – future. – Salamandra, 56: 173–188 Supplementary document 1. Published site records (populations) of caudate species from Germany in which Bsal was detected until 2018. Data mostly summarized from Spitzen-van der Sluijs et al. (2016), Dalbeck et al. (2018), Lötters et al. (2018), Schulz et al. (2018) and Wagner et al. (2019a). In addition, new findings from the ongoing laboratory testing (especially quality assurance) of samples collected in same time frame were also included, so that some entries differ from those in the mentioned articles. Specimens tested positive for Bd/Bsal and negative for only Bd are indicated under remarks. Legend: † = dead specimen(s); + = ‘low’ infection load (1–10 GE); ++ = ‘medium’ infection load (> 10–100 GE); +++ = ‘high’ infection load (> 100 GE); CI = credible interval per year. Site District Coordinates Species Year N samples N samples Infection Prevalence 95% Remarks (latitude, tested Bsal- loads per year Bayesian longitude) positive CI Northern Eifel North Rhine-Westphalia, StädteRegion 50.578169, Fire salamander, Salamandra salamandra 2015 22 (of which 21 (of which 96% 79–99% mass mortality, 8 of 16 specimens Belgenbach Aachen 6.278448 16 †) 16 †) had Bd/Bsal co-infections Fire salamander, Salamandra salamandra 2017 12 larvae 0 0 0% 0–26% North Rhine-Westphalia, StädteRegion 50.746724, Northern crested newt, Triturus cristatus 2015 2 -

University of Groningen Die Niederdeutschen

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Groningen University of Groningen Die niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen Raumes Breckerfeld - Hagen - Iserlohn Brandes, Friedrich Ludwig IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2011 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Brandes, F. L. (2011). Die niederdeutschen Mundarten des südwestfälischen Raumes Breckerfeld - Hagen - Iserlohn. Groningen: s.n. Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum. Download date: 12-11-2019 - 348 - Verzeichnis der benutzten Literatur Die Siglen zu den häufig zitierten Werken der benutzten Literatur finden sich auf S. 2f. Almeida, Antonio / Braun, Angelika, Probleme der phonetischen Transkription. In: HSK 1.1, 1982, 597-615 Ammon, Ulrich, Dialekt, soziale Ungleichheit und Schule. -

KKK-Broschuere-Pdf.Pdf

Zur Einführung Der Weg, der in dieser Broschüre be - Dieser ca. 40 km lange Rundweg, der schrieben und erläutert wird, ist aus in beide Richtungen ausgeschildert einem Projekt im Rahmen der Aktivi - ist, wurde mit dem nebenstehenden täten zur „RUHR.2010“ hervorgegan - Logo als Wanderweg markiert. Doch gen bzw. wurde als Bestandteil davon wurde er so geplant, dass er auch für entwickelt. Radfahrerinnen und Radfahrer attrak - tiv ist. Nur an ganz wenigen Stellen „RUHR.2010“ ist der Begriff, der die muss man absteigen, weil z. B. wie in Tatsache prägnant zusammenfasst, einem Fall der Weg über eine kurze dass das Ruhrgebiet im Jahr 2010 zur Treppe führt. Generell gilt natürlich, „Kulturhauptstadt Europas“ erklärt dass Verkehrsregeln einzuhalten sind. Foto: © wurde. Wie zahlreiche andere Initiato - Lynn Noelle / ren großer und kleinerer Aktivitäten im Die wetterfeste Ausschilderung sorgt PIXELIO.de gesamten Ruhrgebiet haben sich die dafür, dass der Weg nicht nur anläss - Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm lich der Kunstaktionen, sondern ganz - und Sprockhövel zusammengeschlos - jährig zur Verfügung steht. Damit sen und das Projekt „Kohle, Kühe, steht den Bewohnerinnen und Be - Kunst“ geplant und realisiert. wohnern ebenso wie Gästen eine wei - tere Freizeitmöglichkeit zur Verfügung. Ziel war es dabei, in jeder der vier Städte Kunst entstehen zu lassen, und zwar im Freien und möglichst aus „natürlichen“ Materialien. Hierüber gibt es eine gesonderte Veröffentli - chung. Die einzelnen Veranstaltungsorte wurden durch einen Weg verbunden, weswegen als Untertitel des Projektes „Vier Städte – ein Weg“ gewählt wurde. Vier Städte – ein Weg im südlichen Ennepe-Ruhr-Kreis Dank zentraler Lage in unmittelbarer Nähe sowohl zum Ruhrgebiet als auch zum Sauerland sowie Bergischen Land Foto: © S.Hofschlaeger / PIXELIO.de genießen Bewohner und Besucher der vier Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm und Sprockhövel im südli - chen Ennepe-Ruhr-Kreis die naturnahe Atmosphäre, ohne die Metropolen aus den Augen zu verlieren. -

Landschaftsplan Textliche Darstellung

L A N D S C H A F T S P L A N R A U M E N N E P E T A L / G E V E L S B E R G / S C H W E L M des ENNEPE-RUHR-KREISES TEXTLICHE DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNGSZIELE UND ERLÄUTERUNGEN TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN Erarbeitet durch den Ennepe-Ruhr-Kreis, untere Landschaftsbehörde und den Kommu- nalverband Ruhrgebiet, Essen, Abteilung Landschaftsplanung Stand: Februar 2000 - I - Inhaltsverzeichnis Seite 1. Allgemeine Erläuterungen zum Landschaftsplan für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm 2. Entwicklungsziele für die Landschaft gemäß § 18 LG TEXTLICHE DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNGS- ZIELE UND ERLÄUTERUNGEN gemäß § 18 LG 2.1 Entwicklungsziel 1 -Erhaltung- 2.2 Entwicklungsziel 2 -Anreicherung- 2.3 Entwicklungsziel 3 -Wiederherstellung- 2.4 Entwicklungsziel 4 -Ausbau- entfällt 2.5 Entwicklungsziel 5 -Ausstattung- entfällt 2.6 Entwicklungsziel 6 -Temporäre Erhaltung- TEXTLICHE FESTSETZUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN 3. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft gemäß §§ 19 - 23 LG 3.1 Naturschutzgebiete gemäß § 20 LG 3.2 Landschaftsschutzgebiete gemäß § 21 LG 3.3 Naturdenkmale gemäß § 22 LG 3.4 Geschützte Landschaftsbestandteile gemäß § 23 LG 4. Zweckbestimmung für Brachflächen gemäß § 24 LG 4.1 Natürliche Entwicklung von Brachflächen 4.2 Pflege von Brachflächen - II - Seite 5. Besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung gemäß § 25 LG 5.1 Untersagung einer bestimmten Form der Endnutzung 5.2 Wiederaufforstung mit bestimmten Baumarten 6. Entwicklungs-, Pflege- und Er- schließungsmaßnahmen gemäß § 26 LG 6.1 Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensräume gemäß § 26 Nr. 1 LG 6.1.1 Wiederherstellung von Feuchtbiotopen 6.1.2 Renaturierung eines Bachlaufes 6.1.3 Entwicklung von Uferrandstreifen 6.1.4 Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen 6.2 Anlage oder Anpflanzung von Gehölz- streifen, Gehölzgruppen, Hecken, Einzelbäumen, Baumreihen, Obstbäu- men, Ufergehölzen und Flurgehölzen gemäß § 26 Nr.