Cap. 2 CARATTERISTICHE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Mendatica La Festa Della Transumanza

1 A Mendatica la Festa della Transumanza di Ma. Gu. – 19 Settembre 2013 – 20:18 Il Parco Alpi Liguri (Comuni di Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pigna, Rezzo, Rocchetta Nervina e Triora) propone un interessante weekend tutto dedicato alle tradizioni e alla gastronomia tipica: DA VENERDI’ 20 A DOMENICA 22 SETTEMBRE Mendatica – Festa della Transumanza SABATO 21 SETTEMBRE Triora – Equinozio d’autunno DOMENICA 22 SETTEMBRE Triora – Funghi nel borgo 1^ edizione itinerante Pigna – Festa del Fagiolo Bianco Colle Melosa – Visita ai fortini di Cima Marta ALTROVE SULLE ALPI LIGURI Sabato 21 e domenica 22 settembre – Nordic Walking al Rifugio Pian dell’Arma DA VENERDI’ 20 A DOMENICA 22 SETTEMBRE MENDATICA – FESTA DELLA TRANSUMANZA Una kermesse di tre giorni che ormai da diversi anni rievoca gioie e fatiche della vita di transumanza, cultura comune delle genti brigasche stanziate nell’areale del Monte Saccarello: la festa sarà occasione di incontro educativo fra le scuole del Ponente Ligure e del Basso Piemonte nella giornata didattica di venerdì 20 (comunque aperta a tutti), che Riviera24 - 1 / 3 - 24.09.2021 2 proporrà laboratori tematici e visite guidate; sabato 21 si svolgerà invece la tradizionale Fiera di S. Matteo, nata come mercato del bestiame e ora divenuta esposizione di prodotti tipici e artigianali, seguita, a partire dalle 16, da corteo storico e caratteristico Palio delle Capre con dimostrazione di balli occitani. Domenica 23 saranno invece protagonisti i giochi di una volta, con animazione per bambini e famiglie al Parco delle Canalette (ore 10:30 e ore 16:00). Sabato 21 ore 12 e ore 19 e domenica 22 ore 12: A TAVOLA CON IL PASTORE – LA CUCINA BIANCA, stand gastronomici a cura dell’Associazione Pro Loco di Mendatica (presso campo sportivo). -

Da Mendatica Al Colle Di Nava

Sui sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri IIItttiiinnneeerrraaarrriiiooo 888 --- DDDaaa MMMeeennndddaaatttiiicccaaa aaalll CCCooollllleee dddiii NNNaaavvvaaa Dislivello: 530 m in salita e 380 m in discesa Difficoltà: E Ore di marcia: 4.30 ca. Periodi consigliati: da marzo a novembre (in inverno occorre verificare il manto nevoso) Accesso: da Albenga (uscita A10) si sale fino a Pieve di Teco, e da qui si prosegue per Mendatica. Per evitare di percorrere l’itinerario nei due sensi si consiglia di lasciare il mezzo proprio a Pieve di Teco, proseguendo a Mendatica con il bus (linea RT). Si effettua poi l’intero percorso a piedi, e al Colle di Nava si prende nuovamente il bus per Pieve di Teco (Autolinea Viani per Imperia). Con questo itinerario percorriamo la testata della Valle Arroscia, in un tratto di grandi panorami verso le Alpi Liguri e la vallata ingauna. La salita d’accesso all’Alta Via avviene da Mendatica, in quanto non esistono mezzi pubblici per il Colle San Bernardo di Mendatica, punto d’inizio della tappa dell’AVML. Tale disagio è però ricompensato da una gradevole salita lungo il centro abitato, e da una successiva serie di tornanti in un bel bosco di conifere. Dal colle l’AVML segue il tracciato di una strada asfaltata poco frequentata, per circa 6 Km, mentre l’ultimo tratto ritorna ad immergersi nel fitto del bosco, in vista di Nava. Da Mendatica (783 m), si parte dalla chiesa parrocchiale, e si seguono le prime indicazioni per il Colle di S.Bernardo, fino a giungere poco dopo un tornante in Via Mazzini. -

Badalucco Bajardo Bordighera Borgomaro Camporosso Castellaro

Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 1 Alassio 40,541.92 2 Albenga 24,135.18 3 Albisola Superiore 43,863.12 4 Albissola Marina 16,557.54 5 Altare 5,828.47 6 Ameglia 6,851.26 7 Andora 24,830.85 8 Arcola 7,790.42 9 Arenzano 12,204.19 10 Avegno 4,260.20 11 Badalucco 1,639.64 12 Bajardo 1,108.81 13 Bargagli 9,256.73 14 Bogliasco 9,043.38 15 Boissano 2,689.69 16 Bolano 10,815.32 17 Bonassola 2,353.76 18 Bordighera 10,535.78 19 Borghetto Santo Spirito 19,081.22 20 Borgio Verezzi 5,843.83 21 Borgomaro 1,329.87 22 Bormida 1,333.11 23 Borzonasca 5,402.46 24 Busalla 8,785.86 25 Cairo Montenotte 11,077.47 26 Calice al Cornoviglio 1,697.98 27 Camogli 8,637.26 28 Campo Ligure 6,806.81 29 Campomorone 23,211.64 30 Camporosso 3,253.90 31 Carasco 7,696.77 32 Carcare 14,967.49 33 Casanova Lerrone 2,264.44 34 Casarza Ligure 11,676.99 35 Casella 4,951.43 36 Castellaro 1,297.34 37 Castelnuovo Magra 15,238.75 38 Castiglione Chiavarese 2,537.17 39 Celle Ligure 9,151.19 40 Cengio 6,647.44 41 Ceranesi 5,072.80 42 Ceriale 20,594.14 43 Ceriana 3,878.34 44 Cervo 4,549.89 45 Chiavari 21,748.58 Quota di riparto FONDO COMUNI LOCAZIONE 46 Chiusanico 1,725.70 47 Chiusavecchia 916.26 48 Cicagna 5,832.09 49 Cisano sul Neva 4,624.95 50 Cogoleto 15,522.07 51 Cogorno 14,717.94 52 Cosseria 3,180.16 53 Davagna 3,406.12 54 Deiva Marina 3,210.82 55 Diano Castello 3,311.33 56 Diano Marina 6,292.25 57 Dolceacqua 2,137.06 58 Dolcedo 2,577.13 59 Finale Ligure 57,918.04 60 Follo 7,416.98 61 Framura 1,989.84 62 Garlenda 3,449.93 63 Genova 446,099.43 64 Giustenice 2,902.96 65 Imperia -

IL TERRITORIO La Via Marenca

IL TERRITORIO La Via Marenca Rezzo si trova nel cuore della Valle Arroscia. Questa valle e quelle confinanti, le Valli Argentina, Impero, Maro e Prelà, sono attraversate dalla Via Marenca, una direttrice con numerose diramazioni che, seguendo i crinali, raggiunge la costa. Questa porzione di territorio incastonata fra Piemonte e Liguria è molto varia dal punto di vista climatico: si passa dal clima alpino delle vette a quello spiccatamente mediterraneo della costa. Grazie all’effetto mitigante del mare, tuttavia, anche l’entroterra presenta un tipo di vegetazione mediterranea, e non è raro trovare, anche sulle vette più alte, lavanda e timo, e ad altitudini vicine ai 1000 metri lecci e altre tipiche forme vegetali della macchia. Il monte Saccarello (2200 m.) è la cima più alta dell’intera Liguria e offre al visitatore spettacoli naturali estremamente suggestivi: la cima, circondata da pascoli alpini, si colora di un rosso intenso in primavera, quando sbocciano i rododendri. Lungo i versanti, discendendo verso il mare, si susseguono boschi di larici e pini silvestri, faggi (di cui il bosco di Rezzo è, appunto, uno degli esempi più suggestivi), roverelle, carpini, pini marittimi, olmi e castagni. Per effetto della varietà climatica e ambientale, la fauna è altrettanto ricca: camosci, cinghiali, volpi, faine, donnole, tassi, ricci, ghiri e talpe, gufi reali, qualche esemplare di picchio nero, ormai poco diffuso, salamandre e, nelle vicinanze di corsi d’acqua, grotte e anfratti, geotritoni. Avvicinandosi alla costa, il paesaggio naturale muta e i boschi lasciano il posto alle coltivazioni di alberi da frutto, vigneti e in particolare oliveti. Nel tratto finale, in prossimità del mare, le coltivazioni dell’olivo sono alternate a vere e proprie macchie cromatiche di vegetazione mediterranea, nelle quali spiccano la ginestra, il lentisco, il mirto, l’oleastro e il pino d’Aleppo. -

Presentazione Standard Di Powerpoint

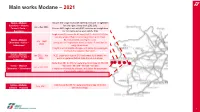

Main works Modane – 2021 Torino - Modane Closure 300’ single track with 240’ total closure in nighttime Bussoleno – Modane for two nights every week (S/D, D/L) Jan – Dec 2021 Torino S. Paolo – Closure 240’ single track with 120’ total closure in nigthtime Bussoleno for five nights every week (L/M ÷ V/S) Single track (P) closure for 42 days (26/07 – 06/09/2021) for security works of Exilles and Serra galleries (one track). Torino - Modane No limitation for passengers trains. July – Sept Chiomonte – Exilles – Limitation for freight trains direction Italy – France due to 2021 Salbertrand weight limitations . Freight train timetables changes and delays for passengers trains due to capacity restriction . Torino – Modane Jan 2021 – Apr N.12 single tack closure 240’ each week for 6 weeks for Chiomonte – Exilles – 2021 works on galleries before total closure in Summer Salbertrand Single track (D) for 48h for waterproofing bridge km 58+075 Torino – Modane – 58+ 916 – 58+368 – 60+529 – 60+695 Jun – Oct 2021 Chiomonte – Salbertrand Freight train timetables changes and delays for passengers trains due to capacity restriction . Torino – Modane Total closure for 96h for waterproofing bridge km 8+807 July 2021 Collegno – Avigliana (10-14 /07/2021) 1 Main works Ventimiglia – 2021 Total closure 240’ nighttime for 5 nights every week Genova – Ventimiglia Jan – Dec 2021 for maintenance, infrastructural/technological Savona – Ge. Voltri M. renewal works and works for gauge PC45 in galleries Work on Ansaldo gallery with total closure for 5h for Genova – Ventimiglia Jan – Apr 2021 5 nights every weeks beetween Ge. Sestri and B. -

Ministero Dell'istruzione, Dell'università E

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia Viale Matteotti, 145 - c.a.p. 18100 IMPERIA Tel. 0183/273361 Fax 0183/294804 www.csaimperia.it Prot. n.3044/C1 Imperia, 31/07/2008 IL DIRIGENTE VIS TO il C.C.N.I. del 16/06/2008 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2008/2009; VIS TO il C.C.D.R. della Liguria siglato in data 25/06/2008 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, per l’anno scolastico 2008/2009; VIS TI gli atti d’ufficio; VIS TE le sedi disponibili e le scelte operate dai docenti interessati, D I S P O N E con effetto dal 1° settembre 2008 i seguenti provvedimenti annuali nei confronti del sottoelencato personale docente della Scuola Media. I Dirigenti Scolastici notificheranno agli interessati l’avvenuta utilizzazione o assegnazione provvisoria, dando comunicazione, a questo Ufficio, dell’avvenuta assunzione in servizio. UTILIZZAZIONE DEL PERS ONALE DOCENTE S OPRANNUMERARIO S U ORGANICO DI FATTO 1 ZOLEZIO Marcella A245 da Scuola Media U. NOVARO - DIANO MARINA a Scuola Media SAN BARTOLOMEO 2 DI GREGORIO Angelina A245 da Scuola Media BIANCHERI – VENTIMIGLIA a Scuola Media DOLCEACQUA 12 h. + Scuola Media PIGNA 6 h. 3 CALIGARIS Patrizia A345 da Scuola Media PASCOLI – SAN REMO a Scuola Media SAURO – IMPERIA 15 h. + Scuola Media BOINE 3 h. UTILIZZAZIO NE 1 IANELLI Patrizia A028 da Scuola Media DOLCEACQUA 12h + scuola media PIGNA 6h Decreto_utilizz._e_ass._provv._I_grado_08-09.doc a Scuola Media ALIGHIERI – SAN REMO AS S EGNAZIO NE PRO VVIS O RIA NELL’AMBITO DELLA PRO VINCIA CIVAROLO Rosella A028 da Scuola Media RUFFINI –TAGGIA 13 h. -

Natura Bene Stato Accatastamento Indirizzo Completo Cod. Comune

Natura Bene Stato Indirizzo Completo Cod. Comune Sezione Sezione Urbana Foglio Particella Denominatore Tipo Particella Sub. Accatastamento Unità Immobiliare Accatastato VIA CAVOUR SNC H257 10 398 1 Ordinario 18026 Rezzo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIA CAVOUR SNC H257 10 398 2 Ordinario 18026 Rezzo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIALE VITTORIO G632 8 53 2 Ordinario VENETO 2 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIALE VITTORIO G632 8 53 3 Ordinario VENETO 2 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato VIA TORINO 11 G632 2 796 1 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 15 G632 2 796 2 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 13 G632 2 796 3 Ordinario 18026 Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Via Torino 9 18026 G632 2 796 4 Ordinario Pieve di Teco (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Corso Giacomo I138 42 1254 5 Ordinario Matteotti 18 18038 San Remo (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato via roma 27 18022 C578 4 296 Ordinario Cesio (IM) (IMPERIA) LIGURIA Unità Immobiliare Accatastato Galleria Unione 5 F205 437 1 162 Ordinario 20122 Milano (MI) (MILANO) LOMBARDIA Natura Bene Stato Indirizzo Completo Cod. Comune Sezione Sezione Urbana Foglio Particella Denominatore Tipo Particella Sub. Accatastamento Unità Immobiliare Accatastato Galleria Unione 5 F205 437 1 264 Ordinario -

"La CORRIDA Di Badalucco 2017" "7° Trofeo Prof

"La CORRIDA di Badalucco 2017" "7° Trofeo Prof. Gianfranco Moro" Badalucco (Imperia, Italia), domenica 20/08/2017 ; start 19h30 Organizzazione: Asd Badalucco 2009 (www.badalucchese.it) Collaborazione: Sanremo Runners (www.SanremoRunners.it) Cronometraggio con trasponder: Gruppo F.I.C.r. "Riviera dei Fiori" Women - Donne - Femmes (3903,40m) 1 19:46 285 KHMELEVA Yana RUS 1972 F30-39 1 Sanremo Runners 2 20:32 300 MAYER Katja GER 1968 F40-49 1 Km Sport-Agentur Augsburg 3 20:42 474 PEREGO Chiara 1978 F30-39 2 GP Villasantese MB 4 21:36 265 TURRINI Ornella 1967 F50-59 1 Marathon Club Imperia 5 21:45 231 MARTINI Gabriella 1951 Fover60 1 Cambiaso Risso Genova 6 21:48 477 MAGINI Roberta 1970 F40-49 2 As Foce Sanremo 7 21:48 490 SISMONDINI Cristina 1978 F30-39 3 Atl. 92 Ventimiglia 8 22:18 471 GRASSO Laura 1966 F50-59 2 Gsr Ferrero Alba CN 9 23:03 467 MERLO Luisella 1967 F50-59 3 Team Marathon Torino 10 23:10 278 BIANCO Elodie FRA 1975 F40-49 3 CEF Marathonien Marseille 11 23:32 233 PETRUCCI Silvia 1975 F40-49 4 Palestra La Pineta Arma IM 12 23:43 238 ROSSO Annalisa 1965 F50-59 4 Marathon Club Imperia 13 24:07 286 KONDRATENKO Svitlana 1973 F40-49 5 Sanremo Runners 14 24:15 91 BUSNELLI Claudia 1971 F40-49 6 Sanremo 15 24:28 235 GAMBA Debora 1988 F16-29 1 Palestra La Pineta Arma IM 16 25:13 241 LAIGUEGLIA Linda 1982 F30-39 4 Sanremo Runners 17 25:18 84 MAYER Magdalena GER 2007 F16-29 2 Km Sport-Agentur Augsburg 18 25:43 512 GRIVA Clelia 1956 Fover60 2 Chieri TO 19 25:49 526 RIVETTI Fulvia 1962 F50-59 5 Pod. -

Orario Invernale 2020-2021 3ªV Per Biglietteria

RIVIERA TRASPORTI S.p.A. ORARIO INVERNALE 2020-2021 LINEA 12: SANREMO - ARMA DI TAGGIA - IMPERIA - DIANO MARINA - ANDORA e viceversa in vigore dal 14 settembre 2020 Aggiornamento dal 25 gennaio 2021 LV Sc NCC-LV LV NCC-LV LV LV NCC-LV NCC-LV SANREMO 06.15 06.25 06.30 06.40 06.45 06.48 06.50 07.15 07.45 08.00 08.15 08.40 08.45 08.45 09.15 ARMA DI TAGGIA 06.25 06.35 06.45 06.55 07.00 07.03 07.05 07.30 08.00 08.15 08.30 08.55 09.00 09.00 09.30 RIVA LIGURE 06.30 06.40 06.50 07.00 07.05 07.08 07.10 07.35 08.05 08.20 08.35 09.00 09.05 09.05 09.35 SANTO STEFANO 06.32 06.42 06.52 07.02 07.07 07.10 07.12 07.37 08.07 08.22 08.37 09.02 09.07 09.07 09.37 SAN LORENZO 06.40 06.50 07.00 07.05 07.10 07.15 07.18 07.20 07.45 08.15 08.30 08.45 09.10 09.15 09.15 09.45 IMPERIA P.M. 06.50 07.00 07.10 07.15 07.20 07.25 07.28 07.30 07.50 07.55 08.25 08.40 08.55 09.20 09.25 09.25 09.55 IMPERIA ONEGLIA 05.30 06.00 06.25 06.55 07.05 07.20 07.30 07.35 07.38 07.40 08.00 08.05 08.35 08.50 09.05 09.30 09.35 09.35 10.05 DIANO MARINA 05.45 06.15 06.40 07.10 07.35 07.55 08.20 08.50 09.20 09.50 10.20 SAN BARTOLOMEO 05.48 06.18 06.43 07.13 07.38 07.58 08.23 08.53 09.23 09.53 10.23 CERVO 05.50 06.20 06.45 07.15 07.40 08.00 08.25 08.55 09.25 09.55 10.25 ANDORA 05.55 06.25 06.50 07.20 07.50 08.10 08.35 09.05 09.35 10.05 10.35 NCC-LV NCC-LV LV LV LV LV LV NCC-LV NCC-LV SANREMO 09.45 10.15 10.45 10.45 11.15 11.45 12.00 12.15 12.45 13.15 13.45 14.15 ARMA DI TAGGIA 10.00 10.30 11.00 11.00 11.30 12.00 12.15 12.30 13.00 13.30 13.40 14.00 14.30 RIVA LIGURE 10.05 10.35 11.05 11.05 11.35 12.05 12.20 12.35 13.05 13.35 13.45 14.05 14.35 SANTO STEFANO 10.07 10.37 11.07 11.07 11.37 12.07 12.22 12.37 13.07 13.37 13.47 14.07 14.37 SAN LORENZO 10.15 10.45 11.15 11.15 11.45 12.15 12.30 12.45 13.15 13.45 13.55 14.15 14.45 IMPERIA P.M. -

Episodio Di Frazione Conio, Borgomaro, 29.12.1944 I.STORIA

Episodio di Frazione Conio, Borgomaro, 29.12.1944 Nome del Compilatore: Sabina Giribaldi I.STORIA Località Comune Provincia Regione Frazione Conio Borgomaro Imperia Liguria Data iniziale: 29.12.1944 Data finale: 29.12.1944 Vittime decedute: Totale U Bam Ragaz Adult Anzia s.i. D. Bambi Ragazze Adult Anzian S. Ign bini zi (12- i (17- ni (più ne (0- (12-16) e (17- e (più i (0- 16) 55) 55) 11) 55) 55) 11) 5 5 1 4 Di cui Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati 4 Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito 1 Elenco delle vittime decedute Bertagnoni Giacomo (nome di battaglia “Ele”), partigiano (non riconosciuto), trucidato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Bonavico Raffaele (nome di battaglia “Orso”), partigiano (non riconosciuto), infermiere del 6° distaccamento, 2° battaglione, IV Brigata, II Div. “F. Cascione”, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Gerini Armando (nome di battaglia “Armando”), fu Pietro, nato a Potendassio il 25.05.1916, anni 38, contadino, partigiano II Divisione Iv Brigata dal 17.06.1944 al 29.12.1944, n. dichiaraz. Integrativa 3248, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Scipione Vincenzo (nome di battaglia “Africano”) partigiano (non riconosciuto), infermiere del 6° distaccamento, 2° battaglione, IV Brigata, II Div. “F. Cascione”, fucilato a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 Giovane di Badalucco ? senza identità, fucilato lungo la strada a frazione Conio – Comune di Borgomaro il 29.12.1944 (come riportato nel vol. III della “Storia della Resistenza Imperiese” di F. -

COMUNE Provincia Funzionario Airole IMPERIA Alassio SAVONA

Aggiornato al 01-set-13 COMUNE Provincia Funzionario Airole IMPERIA Gambaro Alassio SAVONA Starnini Albenga SAVONA Starnini Albisola Superiore SAVONA Bulgarelli Albissola Marina SAVONA Bulgarelli Altare SAVONA Del Lucchese Ameglia LA SPEZIA Gervasini Andora SAVONA Starnini Apricale IMPERIA Gambaro Aquila di Arroscia IMPERIA Bottini Arcola LA SPEZIA Mancusi Arenzano GENOVA Traverso Armo IMPERIA Bottini Arnasco SAVONA Starnini Aurigo IMPERIA Bottini Avegno GENOVA Cagnana Badalucco IMPERIA Traverso Bajardo IMPERIA Gambaro Balestrino SAVONA Starnini Bardineto SAVONA Starnini Bargagli GENOVA Cagnana Bergeggi SAVONA Bulgarelli Beverino LA SPEZIA Mancusi Bogliasco GENOVA Traverso Boissano SAVONA Starnini Bolano LA SPEZIA Mancusi Bonassola LA SPEZIA Campana Bordighera IMPERIA Gambaro Borghetto d'Arroscia IMPERIA Bottini Borghetto di Vara LA SPEZIA Mancusi Borghetto s. Spirito SAVONA Starnini Borgio Verezzi SAVONA Del Lucchese Borgomaro IMPERIA Bottini Bormida SAVONA Del Lucchese Borzonasca GENOVA Cagnana Brugnato LA SPEZIA Mancusi Busalla GENOVA Traverso Cairo Montenotte SAVONA Del Lucchese Calice al Cornoviglio LA SPEZIA Mancusi Calice Ligure SAVONA Del Lucchese Calizzano SAVONA Starnini Camogli GENOVA Traverso Campo Ligure GENOVA Traverso Campomorone GENOVA Traverso Camporosso IMPERIA Gambaro Carasco GENOVA Campana Caravonica IMPERIA Bottini Carcare SAVONA Del Lucchese Carpasio IMPERIA Traverso Carro LA SPEZIA Campana Carrodano LA SPEZIA Campana Casanova Lerrone SAVONA Starnini Casarza Ligure GENOVA Campana Casella GENOVA Cagnana Castel Vittorio -

Indagine Su Beni E Strutture Culturali in Provincia Di Imperia

P.T.C della Provincia di Imperia – TEMA : BENI CULTURALI INDAGINE SU BENI E STRUTTURE CULTURALI IN PROVINCIA DI IMPERIA 1. - MAPPATURA EDIFICI VINCOLATI EX 1089 (D. LGS. n° 490 /1999) Sulla base dell’elenco gentilmente fornito, su supporto Excell, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria1 e grazie alla collaborazione della competente struttura della Regione Liguria, si è sviluppato un lavoro di reperimento dell’indirizzario dei Beni e quindi la mappatura informatica degli edifici interessati dal vincolo, operando in parte tramite conoscenza diretta, in parte previa ricerca presso gli uffici Tecnici Comunali. Contestualmente si è proceduto ad una elementare codifica degli edifici (o parti di edifici) suddividendoli in base alle seguenti voci (riferite alla funzione d’origine degli edifici stessi): A - BENI RELIGIOSI: cattedrale, chiesa, santuario, cappella, convento, cimitero, sepolcro. B - BENI CIVILI: palazzo, casa, casa con parco, villa, teatro, mercato, prigione, ponte, fontana, porta, giardino. C - BENI MILITARI: castello, torre, opera fortificata. E - EDIFICI INDUSTRIALI: oleifici, frantoi, mulini, fornaci. F - AFFRESCHI, BASSORILIEVI, ARCHITRAVI, colonne sovrapporte, piccole opere in esterno. G - BENI ARCHEOLOGICI (beni di palese tipologia archeologica). Il risultato del lavoro, comunque molto oneroso ed ancora perfezionabile, è espresso nella Carta di Mappatura Beni Culturali prodotta su base informatica georeferenziata, di contenuto molto elementare, pur tuttavia molto efficace nel consentire una prima identificazione delle Emergenze Monumentali in Provincia di Imperia, che devono essere considerate anche anche ai fini delle previsioni di interventi sul territorio. A partire da questa prima base cartografica è possibile procedere con celerità ad ulteriori verifiche di dettaglio delle localizzazioni, alla integrazione degli attributi assegnati ai Beni mediante acquisizione di informazioni anche di merito in relazione ai pregi architettonici ed artistici, all’accessibilità per la visita, ecc.