Rapporto Di Ricerca Ce.Mi.S.S. AE-SA-12

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Counterinsurgency Campaign of the Nigerian Army: the Fight

The Counterinsurgency Campaign of the Nigerian Army: The Fight against the Boko-Haram Insurgency in North-East Nigeria, 1999-2017 Gilbert La’ankwap Yalmi Department of Politics and Contemporary History School of Arts and Media, University of Salford, Manchester, UK Supervisors Dr Samantha Newbery Professor Searle Alaric Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy September 2020 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ....................................................................................... i List of Figures ...................................................................................................... iv Acknowledgements.............................................................................................. v Dedication ........................................................................................................... vi Abbreviations ....................................................................................................vii Abstract ................................................................................................................ x INTRODUCTION ................................................................................................ 1 Gaps in the Literature and Opportunities for New Research ............................ 2 Statement of the Problem ................................................................................... 7 Objective and Significance ............................................................................... -

Nº 565 1987 Febrero

REVISTA DE LAS ARMAS Y SERVICIOS FEBRERO 1987 AÑO XLVIII. NUM. 565 REVISTA DE LOS MANDOS SUBALTERNOS FEBRERO 1987 AÑO XLVI. NUM. 537 EDITA SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DIRECCION ADMINISTRACION CONSEJO DE REDACCION Director: Jefe: Coroneles AREBA BLANCÓ, DE LA Coronel GONZALEZ RUIZ Coronel GUIO CASTAÑOS PUENTE SICRE y CALAMA ROSELLO, Tenientes Coroneles PEÑAS PEREZ, QUE- Subdirector y 2.° Jefe: RO RODILES, BENITO GONZALEZyTO Jefe de colaboraciones: Comandante PEREZ TEIJEIRO RRES MEDINA, Comandantes ORTEGA Coronel MARTIN y LLORET GADEA. GUERRERO ROIZ DE LA PARRA Jefe de Ediciones: Promotor de Publicidad: Coronel SESE CERESUELA ANGEL SANDOVAL Confeccionador, maquetista y dirección artística:FEDERICO BLANCO. Paginas EJERCITO GUION Editorial 3 3 Abreviaturas 6 6 Orientaciones para la consulta del Balance Militar 9 9 Guión 1 1 Países y Pactos pdncip&es EJERCITO GUION Indice de países, . ... .,. .. .,.. ..... 14 14 Estados Unidos.....,. ,, ,, . ,... ...,.. ,, .,. ., .,. .. , , ,,. ,,.,,, , , 15 15 Unión Soviética... ....., 37 29 Las Alianzas y Europa • EV Pacto de Varsovia 59 43 • EV Tratado del Atlántico Norte82 50 • Otros países europeos112 72 Oriente Medio y el Norte de Africa 120 80 Africa al Sur del Sáhara157 101 Asia y Australasia 264 132 Hispanoamérica 236 156 • Cuadros y AnáU&s 1. Vectores de lanzamiento nuclear desplegados en el mundo 277 181 2. Sistemas de armas nucleares potenciales OTAN/Pacto de Varsovia en Europa 286 190 3. Principales convenios de armamento conocidos concertadosentre julio de 1985 y julio de 1986288 192 4. Comparación de presupuestos de defensa y efectivos de personal291 195 5. Estimación del equilibrio estratégico nuclear296 200 6. El equilibrio convencional Este-Oeste en Europa301 205 7. -

A Torrent of Steel

A Torrent of Steel Micro-armour rules for the Late 20 th Century by Ray Lucas Version 1.02 December 2008 1 Scales Ground Scale is 1mm = 4 metres. Time scale is not specified but can be assumed to be between five and fifteen minutes per bound. 1 model can be made to represent more than one vehicle, typically three or four, simply by numbering the base. Each kill can then be marked off on the base with a spirit pen. Order of Play (All movement is alternate) 1. Place all artillery pre-ranged markers 2. Make all mandatory movement (i.e. retreats etc. required by morale tests) 3. Make any requests for air support or off-table artillery support 4. Moving side makes all voluntary movement. 5. Resolve all indirect artillery fire (on and off-table). 6. Resolve all air attacks 7. Resolve all direct fire. 8. Check morale where necessary. 9. Carry out any inter-unit communication. Movement (In Cm) For movement of individual armoured vehicles see appendix. Cross Country Road Light soft-skins up to 1.5 tonnes 30 60 Soft-skins over 1.5 tonnes 20 45 Towed artillery etc 20 30 Infantry on foot 10 15 Movement Variation Moving through woods ½ speed. Moving in broken ground ¼ speed. Fording streams triple distance. Moving through built-up area ¼ speed. Evolutions Infantry debussing or embussing ¼ move. Towed artillery unlimbering or limbering (lose one round of firing) ½ move. Infantry digging-into foxholes 3 moves 2 Location In order to acquire targets a unit must first locate the position of the enemy. -

Defensa Nacional. Ejército, Fuerza Aérea Y Marina

Defensa Nacional. Ejército, Fuerza Aérea y Marina Capítulo elaborado por Íñigo Guevara Cuadro 32. sedena. Despliegue de las principales unidades. 2008 298 Fuerzas Despliegue Ejército (unidades básicas) Infantería Caballería Artillería Ingenieros pm Especiales Región Cuartel General Área Geográfica Batallón Cía Reg Reg Reg Gpo Batallón Batallón Brigada Militar Estado de México, 2009 deMéxico y ladefensa delaseguridad Atlas i Distrito Federal Morelos y Distrito 7nd1764 2 2 3 Federal Baja California, b.c.s. ii Mexicali, b.c. 9 3 5 --- --- --- 2 --- --- y Sonora iii Mazatlán, Sin. Sinaloa y Durango 10 2 --- --- --- --- 2 --- --- Tamaulipas y Nuevo iv Tancol, Tamps. 7 nd 4 --- --- --- 1 --- --- León Jalisco, Nayarit, Guadalajara, Colima, v 9 1 --- 1 --- --- 1 --- --- Jal. Aguascalientes y Zacatecas La Boticaria, Veracruz, Puebla y vi 6 nd 3 4 --- 1 --- --- --- Ver. Tlaxcala Tuxtla Gutierrez, vii Chiapas y Tabasco 5 4 --- --- 1 1 --- --- --- Chis. viii Ixcotel, Oax. Oaxaca y Ver 7 1 2 --- 1 --- 1 --- --- Cumbres de ix Guerrero 9 nd --- --- --- --- --- --- --- Llano Largo, Gro. Yucatán, Campeche y x Mérida, Yucatán 4 nd 2 --- --- --- 2 --- --- Quintana Roo xi Torreón, Coah. Coahuila y Chihuahua 6 nd 2 --- --- --- --- --- --- Guanajuato, Querétaro xii Irapuato, Gto. 7 nd 2 5 --- 2 1 1 --- y Michoacán nd 15 11 3 --- --- --- 2 --- --- Total 101 22 24 17 8 8 14 3 3 Fuente: Elaboración de Íñigo Guevara, investigación de boletines de prensa, tomado de Sergio Aguayo Quezada, México Todo en Cifras, México, 2008, p. 186. Nota: Las dotaciones aproximadas en hombres de las unidades son las siguientes: Brigada: 1,800 a 2,400; Batallón y Regimiento (Reg): 600 a 700; Grupo (Gpo): 400; Compañía (Cía): 100 Cuadro 33. -

Spotlight: Was Conducted by Dorothee Frank

Published by SPOTLIGHT 93 / JUN-15-18 Eurosatory Daily No 4 Europe’s Role In Defence On Monday the chairmanchip of ELDIG passed from Leonardo to Rheinmetall. The ceremony took place at Eurosatory. ESD Spotlight spoke with the new ELDIG chairman, Dr Thomas Weise, on the role of ELDIG, the development of the EU in the defence sector and the future of European defence procurement. The interview was conducted by Dorothee Frank. ESD Spotlight: What is the purpose of and no longer effective against what our ELDIG? someone in Russia, for example, is putting Weise: For official bodies the ASD is the in front of our noses in Lithuania. ELDIG’s central industry contact. When the Europe- task is to ensure that these programmes an Commission needs industry consulting, are now increasingly implemented in Eu- it goes to ASD. This means that it no lon- rope together with the EU member states. ger addresses individual companies, but In the shortest time. rather the associations. This also means that we will be involved in all development ESD Spotlight: Does the EU have a new or steps for the European Defence Agency in more important role in the defence sector? Brussels when it comes to filling industrial Weise: Yes. The EU entered the defence positions. ASD has a substructure and a de- sector three years ago, this did not exist fence business unit. This is the highest Eu- before and is completely new. The Lisbon ropean body of representatives of Europe- Treaty was made in 2013, but no one fol- an industry in the defence sector, under lowed it. -

Nº 590 1989 Marzo

• REVISTA DE LAS ARMAS Y SERVICIOS MARZO 1989 AÑO L. NUM. 590 EDITA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DIRECCION ADMINISTRACION CONSEJO DE REDACCtON Director Jefe: Coroneles AREBA BLANCO, CALA MA ROSELLON y PEÑA PEREZ, General de Brigada Coronel GUIO CASTAÑOS Tenientes Coroneles QUERO RODI UXO PALASI LES, BENITO GONZALEZ, NARRO Subdirector y 2Jefe: ROMERO y LLORET GADEA, Co- Jefe de colaboraciones: Comandante PEREZ TEIJEIRO mandantes ORTEGA MARTIN y VI- Coronel LLALONGA MARTINEZ. GUERRERO ROIZ DE LA PARRA Jefe de Ediciones: Promotor de Publicidad: Coronel SESE CERESUELA ANGEL SANDOVAL Confeccionador,maquetista y dirección artística: FED ER 1CO BLAN CO La Revista “Ejército” es la publicación profesional militar del Estado Mayor del Ejército. Tiene como finalidad facilitar el intercambio de ideas sobre problemas militares y contribuir a la actualización de conocimientos y a la cultura de los cuadros de Mando. Está abierta a cuantos compañeros sientan inquietud por los temas profesionales. Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de los autores. Redacción y Administración: Alcalá, 18, 45 -28014 MADRID. Tel. 522 52 54. Precios: Suscripción colectiva Cuerpos: 150 ptas. Suscripción individual para militares: 2.000 ptas. año. Público en general: 2.600 ptas. año. Extranjero: 4.800 ptas. año. Número suelto: 240 ptas. Número suelto extranjero: 435 ptas. Sobre estos precios se cargará fl 6% del IVA Depósito legal: M. 1633-1958. ISSN 0013-2918 - NIPO 097-88-003-5. Fotocomposición e impresión: Campillo-Nevado, S.A. - Antonio González Porras. 35-37 - Tel. 260 93 34- 28019-MADRID -) Página Editorial5 Orientaciones para la consulta del Balance Militar9 Abreviaturas15 1. -

Tank & Combat Vehicle Recognition Guide

TANK & COMBAT VEHICLE RECOGNITION GUIDE Christopher F. Foss HarperCollinsPublishers In the USA for information address: HarperCollinsPafa//s/?ers 10 East 53rd Street New York NY 10022 In the UK for information address: HarperCollinsPw6//s/7ers 77-85 Fulham Palace Road Hammersmith London W6 8JB First Published by HarperCollinsPfy6//s/7ers 2OOO © Christopher F. Foss 2OOO 13579 10 8642 Design: Rod Teasdale All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of the publishers. Printed in Italy Contents 6 Introduction 58 TM-800 Romania 122 M41 USA 60 T-90 Russia 124 Stingray USA TANKS 62 T-80 Russia 126 M-84 Yugoslavia 10 TAM Argentina 64 T-64 Russia 12 SK105 Austria 66 T-72 Russia TRACKED APCS/WEAPONS CARRIERS 14 Type85-ll China 70 T-62 Russia 130 Steyr 4K 7FA Austria 1 6 Type 80 China 72 T-54/55 Russia 132 Saurer4 K Austria 1 8 Type 69 China 76 PT-76 Russia 134 BMP-23 Bulgaria 20 Type 59 China 78 K1 S Korea 136 YW531H China 22 Type 62 China 80 S-tank Sweden 138 YW531 China 24 Type 63 China 82 IKV-91 Sweden 140 Type 77 China 26 AMX-13 France 84 Pz68 Switzerland 142 AMX-VCI France 28 AMX-30 France 86 Challenger 2 UK 144 AMX-10P France 30 Leclerc France 90 Challenger UK 146 Marder 1 Germany 32 Leopard 2 Germany 92 Scorpion UK 148 Jaguar tank destroyer Germany 36 Leopard 1 Germany 96 Khalid UK 150 Wiesel 1 Germany 40 Arjun India 98 Chieftain UK 152 Boragh i i ; 1 1 1 42 -

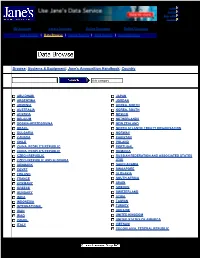

Jane's Online Browsing

Log In Log Out Help | Guide Feedback My Account Jane's Services Online Research Online Channels Data Search | Data Browse | Image Search | Web Search | News/Analysis Browse: Systems & Equipment: Jane's Ammunition Handbook: Country ABU DHABI JAPAN ARGENTINA JORDAN ARMENIA KOREA, NORTH AUSTRALIA KOREA, SOUTH AUSTRIA MEXICO BELGIUM NETHERLANDS BOSNIA-HERZEGOVINA NEW ZEALAND BRAZIL NORTH ATLANTIC TREATY ORGANISATION BULGARIA NORWAY CANADA PAKISTAN CHILE POLAND CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC PORTUGAL CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC ROMANIA CZECH REPUBLIC RUSSIAN FEDERATION AND ASSOCIATED STATES CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA (CIS) DENMARK SAUDI ARABIA EGYPT SINGAPORE FINLAND SLOVAKIA FRANCE SOUTH AFRICA GERMANY SPAIN GREECE SWEDEN HUNGARY SWITZERLAND INDIA SYRIA INDONESIA TAIWAN INTERNATIONAL TURKEY IRAN UKRAINE IRAQ UNITED KINGDOM ISRAEL UNITED STATES OF AMERICA ITALY VIETNAM YUGOSLAVIA, FEDERAL REPUBLIC Log In Log Out Help | Guide Feedback My Account Jane's Services Online Research Online Channels Data Search | Data Browse | Image Search | Web Search | News/Analysis Browse: Systems & Equipment: Jane's Ammunition Handbook: Country: ABU DHABI 3 documents strictly in ABU DHABI JAH 10/04/02 *SMALL ARMS/0.50 Browning JAH 10/04/02 *SMALL ARMS/9 × 19 mm Parabellum JAH 10/04/02 *SMALL ARMS/7.62 × 51 mm Terms of Use Powered by Verity Log In Log Out Help | Guide Feedback My Account Jane's Services Online Research Online Channels Data Search | Data Browse | Image Search | Web Search | News/Analysis Browse: Systems & Equipment: Jane's Ammunition Handbook: Country: -

Nº 514 1982 Noviembre

REVISTA DE LAS ARMAS Y SERVICIOS SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO NOVIEMBRE 1982 AÑO XLIII NUM. 514 DIRECCION ADMINISTRACION CONSEJO DE REDACCION Director: Coronel Coronel BOZA DE LORA, General JARNES BERGUA AREBA BLANCO Teniente Coronel ROMERO ALES, Subdirector y Capitán Teniente Coronel de la PUENTE SI- Jefe de Colaboraciones: MARTINEZ RUIZ CRE, Teniente Coronel CALAMA Coronel Promotor de Publicidad: ROSELLON, Comandante PEÑA VILLANUEVA FERNANDEZ ANGEL SANDOVAL PEREZ, Comandante VALENCIA CES, Comandante QUERO RODI LES, Comandante Médico TORRES MEDINA. Confeccionador,maquetista y dirección artística. FEDERICO BLAÑCO. SUP..ARIO Página EDITORIAL3 BALANCE MILITAR—1982-835 La Revista “Ejército” es la publicación. profesional militar del Estado Mayor del Ejército, edita da por su Servicio de Publicaciones. Tiene como finalidad facilitar el intercambiode ideas sobre problemas militares y contribuir a la actualización de conocimientos y a la cultura de los Oficiales. Está abierta a cuantos compañeros sientan inquietud por los temas profesiona les. Los trabajos publicados representan, únicamente, la opinión personal de los autores. Redacción y Administración: Alcalá, 18,4.° Madrid-14. - Apartado de Correos 317. Teléfono 222 52 54. Corres pondencia técnica, al Subdirector. Para suscripciones y asuntos económicos, al Administrador. Precios: Suscrip ción colectiva Cuerpos: 125 ptas. Suscripción individual para militares: 1.675 ptas. Público en general: 2.160’ ptas. Extranjéro: 3435 ptas. Número suelto: 350 ptas. Número suelto extranjero: 700 ptas. Imprime: Imprenta Huérfanos Guardia Civil. Príncipe de Vergara, 248. Madrid-16 Depósito legal: M. 1633-1958. ISBN 0013-2918 EDITORIAL El año pasado, en el editorial del número de “Ejército” dedicado al Balance Militar 1981-82, se explicaba cómo estos balances cambian lo suficiente a lo largo del año para justificar la periodici dad que se les da y para que el profesional o aficionado tenga la necesidad de renovarlos anual mente. -

Ams Chronicle Ipms Denver Rob Wolf Chapter January 2019 2019 Officers 2019 Officers Emails

AMS CHRONICLE IPMS DENVER ROB WOLF CHAPTER JANUARY 2019 2019 OFFICERS 2019 OFFICERS EMAILS President Bob Pridemore [email protected] Vice President John Taylor [email protected] Secretary Matt Oursler [email protected] Chapter Contact Cliff Davis [email protected] Treasurer Bob Nixon [email protected] Contest Chairman Eric Cain [email protected] Newsletter Editor Wayne Cassell [email protected] NEXT MEETING: Any subject with engine(s) of 12 At Least a Dozen or more cylinders. 06 FEBRUARY 2019 2 engines with 6 cylinders does 1900 not count. EDITOR RAMBLINGS FROM THE BUNKER This has been interesting. The first week of class got canceled due to he weather and w are not extending the term so I have condensed 2 weeks of my Russian Civil War class into one. Given I condensed 16 hours into 1 hour for the club presentation, one might think this would be easier than it was. OTOH I now have good start on a one hour club presentation on the Russian Revolution, or was it a coup? Puttering along on model building. Making rolled canvas for the top of my Holt 75 tractor, then attaching all the brackets and mounts and it is done. Probably make a small base. Next up, along with shelf queens to finish, is a French 6x6 for the club NAFTA contest in May. Might see a Canadian 6x6 too. This may interest some folks. https://www.migjimenez.com/en/content/7-downloads-ammo-of-mig-jimenez Nikto ne Zabyt Nichto ne Zabyto Rob Wolf IPMS 1 of 28 …2019 MONTHLY CONTEST THEMES Month Theme Description January Uncharted Waters Subjects representing the first use of a design concept or technology February At Least a Dozen Any subject with engine(s) of 12 or more cylinders. -

Nº 526 1983 Noviembre

REVISTA DE LAS ARMAS Y SERVICIOS SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO NOVIEMBRE 1983 ANO XLIV NUM. 526 © Servicio de Publicaciones del EME DIRECCION ADMINISTRACION CONSEJO DE REDACCON Director: Coronel Coronel BOZA DE LORA, Teniente General JARNES BERGUA AREBA BLANCO Coronel ROMERO ALES, Teniente Subdirector y Capitán Coronel de la PUENTE SICRE, Te- Jefe de Colaboraciones: PEREZ TEIJEIRO niente Coronel CALAMA ROSE- Coronel Promotor de Publicidad: LLON, Teniente Coronel PEÑA FE- VILLANUEVA FERNANDEZ ANGEL SANDOVAL REZ, Comandante VALENCIA CES, Comandante QUERO RODILES, Co mandante Médico TORRES MEDI NA, Comandante Interventor LLO RET GADEA. Confeccionador, maquetista y dirección artística: FEDERICO BLANCO. SUMARIO Página Editorial Prólogo 7 Notas para el lector .9 Abreviaturas 12 1’ aís es y P e t€ 5 p iirie ip t1e s Indice de países 14 Estados Unidos 15 Unión Soviética . 23 Las Alianzas y Europa 30 El Pacto de Varsovia 30 El Tratado del Atlántico Norte 36 Otros países europeos 54 1 Oriente Medio y el Norte de Africa 61 Africa al sur del Sahara76 Asia y Australasia92 Otros países asiáticos y Australasia96 Hispanoamérica113 O 1. Vectores del lanzamiento nuclear: comparación defuerzasy características... 130 2. Indices de Presupuestos de Defensa de la OTAN y del Pacto de Varsovia (1971- 81)135 3. Comparación de Presupuestos de Defensa y Efectivos de personal (1978-83).. 136 4. Principales Convenios de Armamento conocidos, concertados entre julio de l982yjuniode 1983139 O 1. El equilibrio convencional Este-Oeste en Europa146 2. Número de buques en servicio de la OTAN y del Pacto de Varsovia153 Abreviaturas utilizadas en los cuadros154 3. -

Academia Militar Das Agulhas Negras Academia Real Militar (1811)

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS ACADEMIA REAL MILITAR (1811) FRANCISCO MELLO SIQUEIRA NETO A EFICIÊNCIA DO CANHÃO 90 MM DA VIATURA EE-9 CASCAVEL CONTRA OS BLINDADOS DA AMÉRICA DO SUL Resende 2016 Francisco Mello Siqueira Neto A EFICIÊNCIA DO CANHÃO 90 MM DA VIATURA EE-9 CASCAVEL CONTRA OS BLINDADOS DA AMÉRICA DO SUL Trabalho apresentado à Academia Militar das Agulhas Negras como parte do Projeto Interdisciplinar do Curso de Bacharel em Ciências Militares, sob a orientação do Major Cav Kleber Yañez do Nascimento. ORIENTADOR ____________________________ Maj Cav Kleber Yañez do Nascimento – Orientador Resende 2016 “As adversidades não tornam os homens nem melhores nem piores. Apenas revelam-nos como são. ” (Autor Desconhecido) AGRADECIMENTOS A Deus, pois esse trabalho representa a conquista de uma grande vitória, na qual diversos obstáculos foram superados durante os cinco anos de formação e sem Ele não seria possível. À minha família, por todo apoio e incentivo, mesmo nos momentos mais difíceis, servindo sempre de modelo para o meu crescimento. Ao Maj Yañez, meu orientador, que me auxiliou significativamente na elaboração desse trabalho. Aos meus companheiros de turma, que ajudaram a superar as diversas dificuldades, estando sempre dispostos a ajudar. RESUMO NETO, Francisco Mello Siqueira. A eficiência do canhão 90 mm da viatura EE-9 Cascavel contra os blindados da América do Sul. Resende: AMAN, 2016. Monografia. Essa pesquisa teve por objetivo analisar se a viatura EE-9 Cascavel é eficiente contra as viaturas Panhard AML-90, Panhard ERC-90 e Dragoon 300 LFV2 utilizadas por países da América do Sul e, consequentemente, o impacto disso na proteção da fronteira brasileira.