Hossam ADLY La Propriété Intellectuelle : Un Outil

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Beyond Cement Competition 2019

1. Introduction 1.1. Overview 1.2. Chekka and the Collar Towns: Understanding the Challenges 1.3. The Competition: Open Call for Alternative Visions ● Competition Guidelines ● Goals of the Competition 2. Three Sites, One Vision 2.1. Ruptures and Continuities: Relations Between the Sites 2.2. Site A: Chekka-Heri Seafront ● Understanding the Site ● Current Problematic ● Stakeholders 2.3. Site B: Badbhoun’s Quarry ● Understanding the Site ● Current Problematic ● Stakeholders 2.4. Site C: Koura’s Agricultural Middle Plain ● Understanding the Site ● Current Problematic ● Stakeholders 3. Competition Requirements and Conditions 3.1. Structure and Jury Deliberation 3.1.1. Competition Organizer and Supporters 3.1.2. Competition Type 3.1.3. Eligibility 3.1.4. Jury Panel 3.1.5. Award 3.1.6. Evaluation Criteria 3.1.7. Timeline 3.2. Submission Requirements 3.2.1. List of Required Deliverables 3.2.2. Further Instructions 3.3. Terms and Conditions 3.3.1. Official Language 3.3.2. Anonymity 3.3.3. Communication 3.3.4. Confidentiality Beyond Cement Competition 2019 3.3.5. Ownership of Entries 3.3.6. Authorship and Originality of Entries 3.3.7. Exhibition, Publication, and Promotion 3.3.8. Submission of Entries Deadlines 3.3.9. Changes to the Competition 3.3.10. Handling of Deliverables 3.3.11. Indemnity Clause Appendices In addition to the appendices referenced in the text above, The following includes other materials that participants are encouraged to go through as they provide important information relevant to the specific sites and the competition as a whole. 1. Maps 1.1 Base maps 1.2 Master plans 1.3 Mapping 1.4 Graphs 2. -

2013 Parliamentary Elections

issue number 121 |August 2012 CONTRACT WORKERS AND 3147 VACANT POSTS KOURA BY-ELECTION “THE MONTHLY” INTERVIEWS AMIN SALEH www.iimonthly.com # Published by Information International sal 2013 PARLIAMENTARY ELECTIONS MARCH 8 FORCES WIN BY PROPORTIONALITY AND MARCH 14 BY PLURALITY Lebanon 5,000LL | Saudi Arabia 15SR | UAE 15DHR | Jordan 2JD| Syria 75SYP | Iraq 3,500IQD | Kuwait 1.5KD | Qatar 15QR | Bahrain 2BD | Oman 2OR | Yemen 15YRI | Egypt 10EP | Europe 5Euros August INDEX 2012 4 2013 PARLIAMENTARY ELECTIONS 8 CONTRACT WORKERS AND 3147 VACANT POSTS AT ELÉCTRICITÉ DU LIBAN 11 KOURA BY-ELECTION 18 INCREASE IN INTERNAL SECURITY FORCES MEMBERS 21 SCHOOL-TO-WORK TRANSITION OF YOUNG WOMEN IN LEBANON P: 40 P: 24 24 MEDICAL SENSE & COMMON SENSE: DR. HANNA SAADAH 25 A HUMAN UPON REQUEST: ANTOINE BOUTROS 26 THE STATUS OF LEBANON’S RULE FROM 1861 UNTIL 2012 (1): SAID CHAAYA 27 INTERVIEW: AMIN SALEH 29 SEARCHING FOR HAPPINESS IN THE SPACE P: 8 30 TAMANNA 32 POPULAR CULTURE 40 GHASSAN TUEINI: STANCES AND 33 DEBUNKING MYTH #60: THE EIGHT-HOUR SLEEP STATEMENTS 34 MUST-READ BOOKS: THE REPUBLIC OF FOUAD 41 JUNE 2012 HIGHLIGHTS CHEHAB 45 ALGERIAN PARLIAMENTARY ELECTIONS 35 MUST-READ CHILDREN’S BOOK: “THE CLOUD”, “FLYING” 47 REAL ESTATE PRICES IN LEBANON - JUNE 36 LEBANON FAMILIES: HOUBAISH FAMILIES 2012 37 DISCOVER LEBANON: KHAT EL-PETROL 48 FOOD PRICES - JUNE 2012 38 CIVIL STRIFE INTRO (6) 50 FACTS ON INJURIES AND VIOLENCE 50 BEIRUT RAFIC HARIRI INTERNATIONAL AIRPORT - JUNE 2012 51 LEBANON STATS |EDITORIAL LONG LIVE THE TROIKA! The Hrawi prize bestowed upon Speaker Nabih Berri has awakened the memory of the Lebanese to the glories of the Hrawi era. -

Time Published: 08:00 PM Report #295 Thursday, January 07, 2021

Thursday, January 07, 2021 Report #295 Time Published: 08:00 PM New in the report: Amendment and clarification issued by the Presidency of the Council of Ministers No. 10 / MAM on 1/7/2012 of what was stated in the Presidency of the Council of Ministers Decision No. 3 / PMP issued .on 1/5/2021 related to the complete closure For daily information on all the details of the beds distribution availability for Covid-19 patients among all governorates and according to hospitals, kindly check the dashboard link: Computer:https:/bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-PCPhone:https:/bit.ly/DRM-HospitalsOccupancy-Mobile Beirut 522 Baabda 609 Maten 727 Chouf 141 Kesrwen 186 Aley 205 Ain Mraisseh 10 Chiyah 13 Borj Hammoud 18 Damour 1 Jounieh Sarba 12 El Aamroussiyeh 2 Aub 1 Jnah 39 Nabaa 1 Naameh 3 Jounieh Kaslik 6 Hay Sellom 18 Ras Beyrouth 7 Ouzaai 4 Sinn Fil 26 Haret Naameh 1 Zouk Mkayel 14 El Qoubbeh 1 Manara 6 Bir Hassan 14 Horch Tabet 5 Jall El Bahr 1 Nahr El Kalb 1 Khaldeh 8 Qreitem 6 Ghbayreh 12 Jdaidet Matn 29 Mechref 1 Haret El Mir 1 El Oumara 23 Raoucheh 22 Ain Roummane 28 Baouchriyeh 8 Chhim 4 Jounieh Ghadir 11 Deir Qoubel 2 Hamra 37 Furn Chebbak 14 Daoura 9 Mazboud 1 Zouk Mosbeh 11 Aaramoun 28 Ain Tineh 7 Haret Hreik 114 Raouda 19 Daraiya 5 Adonis 7 Baaouerta 1 Msaitbeh 13 Laylakeh 5 Sad Baouchriye 9 Ketermaya 1 Haret Sakhr 5 Bchamoun 21 Mar Elias 22 Borj Brajneh 42 Sabtiyeh 13 Aanout 5 Sahel Aalma 12 Ain Aanoub 4 Unesco 6 Mreijeh 18 Mar Roukoz 2 Sibline 1 Kfar Yassine 2 Blaybel 3 Tallet Khayat 9 Tahuitat Ghadir 7 Dekouaneh 60 Bourjein 1 Tabarja -

Baalbek Hermel Zahleh Jbayl Aakar Koura Metn Batroun West Bekaa Zgharta Kesrouane Rachaiya Miniyeh-Danniyeh Bcharreh Baabda Aale

305 307308 Borhaniya - Rehwaniyeh Borj el Aarab HakourMazraatKarm el Aasfourel Ghatas Sbagha Shaqdouf Aakkar 309 El Aayoun Fadeliyeh Hamediyeh Zouq el Hosniye Jebrayel old Tekrit New Tekrit 332ZouqDeir El DalloumMqachrine Ilat Ain Yaaqoub Aakkar El Aatqa Er Rouaime Moh El Aabdé Dahr Aayas El Qantara Tikrit Beit Daoud El Aabde 326 Zouq el Hbalsa Ein Elsafa - Akum Mseitbeh 302 306310 Zouk Haddara Bezbina Wadi Hanna Saqraja - Ein Eltannur 303 Mar Touma Bqerzla Boustane Aartoussi 317 347 Western Zeita Al-Qusayr Nahr El Bared El318 Mahammara Rahbe Sawadiya Kalidiyeh Bhannine 316 El Khirbe El Houaich Memnaa 336 Bebnine Ouadi Ej jamous Majdala Tashea Qloud ElEl Baqie Mbar kiye Mrah Ech Chaab A a k a r Hmaire Haouchariye 34°30'0"N 338 Qanafez 337 Hariqa Abu Juri BEKKA INFORMALEr Rihaniye TENTEDBaddouaa El Hmaira SETTLEMENTS Bajaa Saissouq Jouar El Hachich En Nabi Kzaiber Mrah esh Shmis Mazraat Et Talle Qarqaf Berkayel Masriyeh Hamam El Minié Er Raouda Chane Mrah El Dalil Qasr El Minie El Kroum El Qraiyat Beit es Semmaqa Mrah Ez Zakbe Diyabiyeh Dinbou El Qorne Fnaydek Mrah el Arab Al Quasir 341 Beit el Haouch Berqayel Khraibe Fnaideq Fissane 339 Beit Ayoub El Minieh - Plot 256 Bzal Mishmish Hosh Morshed Samaan 340 Aayoun El Ghezlane Mrah El Ain Salhat El Ma 343 Beit Younes En Nabi Khaled Shayahat Ech Cheikh Maarouf Habchit Kouakh El Minieh - Plots: 1797 1796 1798 1799 Jdeidet El Qaitaa Khirbit Ej Jord En Nabi Youchaa Souaisse 342 Sfainet el Qaitaa Jawz Karm El Akhras Haouch Es Saiyad AaliHosh Elsayed Ali Deir Aamar Hrar Aalaiqa Mrah Qamar ed Dine -

Syria Refugee Response

WASH Sector Working Group GIS and Mapping by UNHCR and UNICEF SYRIA REFUGEE RESPONSE For more information and updates contact William Lavell [email protected] Tripoli + 5 Date: 5/5/2014 WASH Sector Working Group Implementation of WASH Activities nm nm nm nm nm nm and ITS Density and Location nmnm nm nmnm nm nmnm nm nmnm nm nmnm Mighraq Kneisset nmnmTall Chir Hmairine Srar Qnmachlaq Qachlaq Aakkanmr Aakkar Hmayra Cheikh Darine Zennad nm nm Mzeihmé Tall Tall Aabbas Meaayan Ech-Charqi Saadine nm nm nm nmnmnm Tall Knmiri nm Ghazaylé nm Qleiaat nm nmnm nm nm Hayssa nmnm nm nm Saidnaya nm Aakkar nm nm nmnmnmnm nm nmnmnm nm Haouchab nm nm nm nm Tall Aanmbbas Rihaniyet nmnmnm nm nmnmnm nm nm Khirbet nmnm nmnmnm El-Gharbi Aakkar Sfinet Char nmnmnm nmnm nm nm nm nm nm Ed-Draib nm nm nm nm nm nm nmnm nm Qaabrine Sammouniyé nm Khreibenmt nm Hokr nm nm nm nm Etti nmnm nm nm Ejnm-Jindi nm nmnm nm nmnm nm nm Hanmlbnma nmnm Kfar nm nm Mqnmaitnmeaa Melki nm nmnmnm nm nmnmnmnmnmnm Aakkar nm nm nmnm nmCheikh Tall nm Cheikhnm nm nmnm nm nm nm Sebaal nm nm Taba nm Monmhammad nmnmnm nmnm nm nm Es-Sahl nm nm nmnm nm nmnm nm nm nm nmnmSemmaqli nm nm nmnm nm nm nm Marlaya nm nm nm nm nm nm nm Jdidet Qoubber Menmlhem Aarqa nm nm nm nm nmEnmj-Joumeh Chamra nm nmnm nm Aamaret nm nmDeir nm Minyara Aakkar nm nm nm nmnm Dalloum nm Akkar nmnm nm nmnm nm nmnm Jebrayel nm nmnm nm nm nm Ounmadi Mar nm nmnmnmnmnmnmnm Toumanm nm nm nmEl-nmJnmnmamonmus nmnm nm nm nmnm nm Bqenmrznmla nmnm nmnmnm nm nmnm nm nm nmnmnmnm nm nm nmnm nmnmnm nm Mnmhanmmmarnmenmt nm nm Rahbé nm -

Layout CAZA AAKAR.Indd

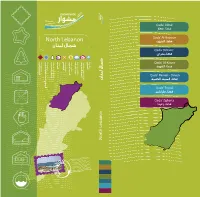

Qada’ Akkar North Lebanon Qada’ Al-Batroun Qada’ Bcharre Monuments Recreation Hotels Restaurants Handicrafts Bed & Breakfast Furnished Apartments Natural Attractions Beaches Qada’ Al-Koura Qada’ Minieh - Dinieh Qada’ Tripoli Qada’ Zgharta North Lebanon Table of Contents äÉjƒàëªdG Qada’ Akkar 1 QɵY AÉ°†b Map 2 á£jôîdG A’aidamoun 4-27 ¿ƒeó«Y Al-Bireh 5-27 √ô«ÑdG Al-Sahleh 6-27 á∏¡°ùdG A’andaqet 7-28 â≤æY A’arqa 8-28 ÉbôY Danbo 9-29 ƒÑfO Deir Jenine 10-29 ø«æL ôjO Fnaideq 11-29 ¥ó«æa Haizouq 12-30 ¥hõ«M Kfarnoun 13-30 ¿ƒfôØc Mounjez 14-31 õéæe Qounia 15-31 É«æb Akroum 15-32 ΩhôcCG Al-Daghli 16-32 »∏ZódG Sheikh Znad 17-33 OÉfR ï«°T Al-Qoubayat 18-33 äÉ«Ñ≤dG Qlaya’at 19-34 äÉ©«∏b Berqayel 20-34 πjÉbôH Halba 21-35 ÉÑ∏M Rahbeh 22-35 ¬ÑMQ Zouk Hadara 23-36 √QGóM ¥hR Sheikh Taba 24-36 ÉHÉW ï«°T Akkar Al-A’atiqa 25-37 á≤«à©dG QɵY Minyara 26-37 √QÉ«æe Qada’ Al-Batroun 69 ¿hôàÑdG AÉ°†b Map 40 á£jôîdG Kouba 42-66 ÉHƒc Bajdarfel 43-66 πaQóéH Wajh Al-Hajar 44-67 ôéëdG ¬Lh Hamat 45-67 äÉeÉM Bcha’aleh 56-68 ¬∏©°ûH Kour (or Kour Al-Jundi) 47-69 (…óæédG Qƒc hCG) Qƒc Sghar 48-69 Qɨ°U Mar Mama 49-70 ÉeÉe QÉe Racha 50-70 É°TGQ Kfifan 51-70 ¿ÉØ«Øc Jran 52-71 ¿GôL Ram 53-72 ΩGQ Smar Jbeil 54-72 π«ÑL Qɪ°S Rachana 55-73 ÉfÉ°TGQ Kfar Helda 56-74 Gó∏MôØc Kfour Al-Arabi 57-74 »Hô©dG QƒØc Hardine 58-75 øjOôM Ras Nhash 59-75 ¢TÉëf ¢SGQ Al-Batroun 60-76 ¿hôàÑdG Tannourine 62-78 øjQƒæJ Douma 64-77 ÉehO Assia 65-79 É«°UCG Qada’ Bcharre 81 …ô°ûH AÉ°†b Map 82 á£jôîdG Beqa’a Kafra 84-97 GôØc ´É≤H Hasroun 85-98 ¿hô°üM Bcharre 86-97 …ô°ûH Al-Diman 88-99 ¿ÉªjódG Hadath -

Batroun Koura Minié-Danniyé Zgharta Bcharré Tripoli SYRIA REFUGEE

SYRIA REFUGEE RESPONSE LEBANON North Governorate, Tripoli, Batroun, Bcharreh, El Koura, El Minieh-Dennieh, Zgharta Districts (T+5) Informal Settlements (IS) Locations and Number of Persons per IS As of 11 April 2014 Zouq Bhannine 006 Zouq Bhannine 007 Zouq Bhannine 003 (59) (198) Zouq Bhannine 005 N Zouq Bhannine 009 " (326) P P (185) 0 ' 0 (334) 3 Zouq Bhannine 008 ° P 4 1:10,000 P (128) 3 P P P Rihaniyet-Miniye P Zouq Bhannine 001 0 100 200 400 Meters ZPouq BhanniPneP Merkebta 040 P Merkebta 009 (207) (1P 02) Zouq Bhannine 010 PP (51) P P (152) P P P P PP Merkebta 026 P MinMieerkebta 014 PP P P (68) P PP PP PPP (110) PPP P P P Merkebta 002 PPPP P P P Minie 015 PP Raouda-Aadoua P PPP P (135) Minie 001 PP P (60) P P Minie 002 P Merkebta 005 Merkebta (386) P (57) P (400) Borj El-Yahoudiyé 001 P (116) Merkebta 007 Markabta 033 Deir Aammar Nabi Youcheaa Merkebta 004 P P (170) (85) (90) Borj El-Yahoudiye Nabi Youcheaa 001 Hraiqis P P Minie 016 P Minie 005 Mina N 3 (70) P Merkebta 001 Minie 022 P Mina N 1 Trablous jardins Beddaoui (143) (174) Mina N 2 (237) Mzraat Kefraya (113) Terbol-Miniye Raouda-Aadoua 003 P Raouda-Aadoua 001 Mina Jardin (105) Minie Boussit (47) Minie 004 P P Qarhaiya Aasaym out Minie 006 P Trablous Et-Tell Aalma 002 (464) Aazqai 001 Aazqai Mejdlaya 001 (105) Debaael PP P (70) Trablous Es-Souayqa P Hailan (100) Harf Es-Sayad (120) P Btermaz Minie 009 P Minie 017 P Aalma Qarne Kfar Chellane Beit Haouik (70) Miriata 003 P (158) Mejdlaiya Zgharta P (70P) P Harf Es-Sayad Tripoli Haouaret-Miniye Mrah Es-Srayj Trablous Ez-Zeitoun -

Community Development Unit

Council for Development and Reconstruction Economic and Social Fund for Development (ESFD) Project Community Development Unit Formulation of a Strategy for Social Development in Lebanon Beirut December 2005 LBN/B7-4100/IB/99/0225/S06/0803 Formulation of a Strategy for Social Development in Lebanon Council for Development and Reconstruction Economic and Social Fund for Development (ESFD) Project Table of Contents Abbreviations and Acronyms 1. Executive Summary ………………………………………………………. 1 1.1. Definition of Social Development ……………………… .… 1 1.2. Goal and targets for Social Development ………………………. 1 1.3. Status of Social Development Indicators and Strategy Outline….. 2 1.4. Poverty Mapping, Rural Periphery and Vulnerable Groups………. 3 1.5. Strategy Outline ……………………………………………………… 4 2. Definition of Social Development in Lebanon ………………………… 6 2.1. International Definitions ……………………………………………... 6 2.1.1. The World Bank Concept of Social Development …………. 6 2.1.2. The World Summit Concept of Social Development ………. 6 2.1.3. UNDP Focus on Social Development and Poverty Eradication……………………………………………………………... 7 2.1.4. The European Commission (EC) Concept of Social Development……………………………………………………… 7 2.1.5. New Development Concepts, Goals and Targets ……….. 8 2.2 Historic Context in Lebanon …………………………………………. 9 2.2.1 After Independence: The unfinished transition from a rural economy to a modern competitive economy ……………… 9 2.2.2. Social Consequences after the War ………………………. 10 2.2.3. Postwar Economic and Social Policies …………………… 11 2.3 Definition of Social Development in the Lebanese Context ……... 13 2.3.1. Extensive Traditional Definition ……………………………. 13 2.3.2. Focused and Dynamic Definition of Social Development in the Lebanese Context …………………………………….. 13 2.3.3. Balanced Development ………………………………………. -

Water Sector Lebanon

WATER SECTOR LEBANON North : Informal Settlements (Active & <4 tents) Coverage Individuals Partner Donor ( 0 - 200 (! CISP No Donor 201 - 300 Zouq Bhannine ( (! SI UNICEF Rihaniyet-Miniyé ( Greater than 300 (! No Partner Minie Administrative boundaries Raouda-Aadoua Merkebta Nabi Youcheaa Caza Deir Aammar Mina N:3 Hraiqis Borj El-Yahoudiyé Mina N:1 Beddaoui Cadasters Mina N:2 Terbol-Miniyé Mzraat Kefraya Mina Jardin Trablous et Tabbaneh Qarhaiya Boussit Aasaymout Trablous Et-Tell Trablous El-Qobbe Aazqai Trablous jardins Trablous El-Haddadine, El-Hadid, El-Mharta Hailan Harf Es-Sayad Debaael Qarne Mejdlaiya Zgharta Aalma Btermaz Tripoli Kfar Chellane Beit Haouik Harf Es-Sayad Miriata Aachach Mrah Es-Srayj Haouaret-Miniyé Arde Trablous Ez-Zeitoun Bakhaaoun litige Kfar Habou Beit Zoud Aardat Qemmamine tarane Sfiré Rachaaine Jayroun Kharroub-Miniyé Kfar Bibnine Ras Masqa Mrah Es-Sfire Haql el Aazimé Zgharta Kfardlaqous Danha Qraine Qattiné-Miniyé Hazmiyet-Miniyé Beit El-Faqs Tallet Zgharta Aain Et-Tiné-Miniyé Asnoun Aassoun Barsa Qarsaita Bkeftine Mazraat Ajbeaa Izal Sir Ed-Danniyé Mazraat Ketrane Tripoli Kfarhoura Kfarhata Zgharta Hariq Zgharta Qalamoun Deddé Qarah Bach Deir Nbouh Mazraat Jnaid Mimrine Hraiche Bqaiaa El-Koura Khaldiyé Bqarsouna Nakhlé Kfarzaina Mrebbine Deir El-Balamand Batroumine Houakir Deir Jdeide Sakhra Btouratij Mazraat El-Kreme Qalhat Kfarchakhna Bechehhara Zaghartaghrine Iaal litige Kfar Kahel litige Enfé Zakroun Karm El-Mohr Bsebaal Kfaryachit Jarjour Aaymar litige Bdebba Kahf El-Malloul Bchannine Morh Kfarsghab -

Lebanon Fire Risk Bulletin

Lebanon Fire Risk Bulletin Refer to cadast table condition. CIVIL DEDEFENCE Please note that the indicated temperature is at 2 meters height from the ground. General description of potential fire risk situation Symbol Level of Meaning and actions risk Very Very low fire risk. Controlled burning operations can be hardly executed due to high fuel moisture content. Normally VL low wildfires self-extinguish. Low Low fire risk. Controlled burning operations can be executed with a reasonable degree of safety. L Medium Medium-low fire risk. Controlled burning operations can be executed in safety conditions. All the fires need to be ML low extinguished. Medium Medium fire risk. Controlled burning operations would be avoided. All the fires need to be very well extinguished. M Medium Controlled burning is not recommended. Open flame will start fires. Cured grasslands and forest litter will burn readily. Spread is moderate in forests and fast in exposed areas. Patrolling and monitoring is suggested. Fight fires M high with direct attack and all available resources. Ignition can occur easily with fast spread in grass, shrubs and forests. Fires will be very hot with crowning and short High to medium spotting. Direct attack on the head may not be possible requiring indirect methods on flanks. Patrolling H and monitoring the territory is highly suggested. Ignition can occur also from sparks. Fires will be extremely hot with fast rate of spread. Control may not be possible Extreme during day due to long range spotting and crowning. Suppression forces should limit efforts to limiting lateral spread. E Damage potential total. -

Healthcare Network Providers TABLE of CONTENTS

Healthcare Network Providers TABLE OF CONTENTS LIST OF CONTRACTED HOSPITALS - GENERAL NETWORK 02 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - DIAGNOSTIC CENTERS 05 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - LABORATORY CENTERS 07 AMBULATORY AND RADIOLOGY SERVICES 10 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - OPTOMETRY - VISION SERVICE CENTERS 11 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - FIRST AID CENTER - PRIMARY CARE CENTER 11 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - HOME CARE 11 LIST OF CONTRACTED AMBULATORY PROVIDERS - DENTAL CENTER 11 LIST OF CONTRACTED PHARMACIES 12 LIST OF CONTRACTED PHYSICIANS 20 HI-AD-02/ED13 1 of 26 Healthcare Network Providers List of Contracted Hospitals - General Network * For members insured under Restricted Network, American University Of Beirut Medical Center (AUBMC) and Clemenceau Medical Center (CMC) are excluded GREATER BEIRUT Address Telephone Beirut Eye & Ent Specialist Hospital Al Mathaf, Hotel Dieu St. 01/423110-111 Hopital Libanais Geitaoui - Centre Hospitalier Universitaire Ashrafieh, Geitawi St. 01/577177 Hotel-Dieu De France Ashrafieh, Hotel Dieu St. 01/615300 - 01/615400 St. George Hospital - University Medical Center Ashrafieh, Rmeil St. After Sagesse University 1287 University Medical Center - Rizk Hospital Ashrafieh, Zahar St. 01/200800 Al Zahraa Hospital Bir Hassan, Jnah, Facing Hotel Galleria 01/853409-10 Beirut General Hospital Bir Hassan, Jnah 01/850236 Rafik Hariri University Hospital Rhuh Bir Hassan, Jnah 01/830000 Trad Hospital & Medical Center Clemenceau, Mexic St. 01/369494-5 Hopital St. Joseph Dora, St. Joseph St. 01/248750 - 01/240111 Hopital Haddad Des Soeurs Du Rosaire Gemmayze, Pasteur St. 01/440800 Rassoul Al Aazam Hospital Ghoubeiry, Airport Road, in Front of Atm Station 01/452700 Sahel General Hospital Ghoubeiry, Airport Road 01/858333-4-5 - 01/840142 Hospital Fouad Khoury & Associate Hamra, Abed El Aziz St. -

L'aquifère Carbonate Karstique De Chekka (Liban) Et Ses Exutoires Sous-Marins. Caractéristiques Hydrogéologiques Et Fonct

L’aquifère carbonate karstique de Chekka (Liban) et ses exutoires sous-marins. Caractéristiques hydrogéologiques et fonctionnement. Ahmad El Hajj To cite this version: Ahmad El Hajj. L’aquifère carbonate karstique de Chekka (Liban) et ses exutoires sous-marins. Caractéristiques hydrogéologiques et fonctionnement.. Sciences de la Terre. Université Saint-Joseph, Beyrouth, 2008. Français. tel-00430215 HAL Id: tel-00430215 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00430215 Submitted on 6 Nov 2009 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. UNIVERSITE MONTPELLIER II UNIVERSITE SAINT JOSEPH SCIENCES ET TECHNIQUES DU LANGUEDOC ECOLE SUPERIEURE D’INGENIEURS DE BEYROUTH T H E S E pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L'UNIVERSITE MONTPELLIER II et de L’UNIVERSITE SAINT JOSEPH Discipline : Sciences de l’Eau Formation Doctorale : Sciences de l’eau dans l’environnement continental Ecole Doctorale : Terre, Eau, Espace présentée et soutenue publiquement par Ahmad EL-HAJJ Le 24 novembre 2008 L’AQUIFERE CARBONATE KARSTIQUE DE CHEKKA (LIBAN) ET SES EXUTOIRES SOUS-MARINS. CARACTERISTIQUES HYDROGEOLOGIQUES ET FONCTIONNEMENT. JURY M. Michel BAKALOWICZ Directeur de thèse M. Wajdi NAJEM Directeur de thèse M. Séverin PISTRE Directeur de thèse M.