C21 Ambiti Paesaggio Ptrc

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Farmacie Di Turno Domenica 10 Gennaio 2021

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli Ente di Diritto Pubblico (Legge 13.09.1946, n. 233) Via Toledo, 156 - 80132 NAPOLI tel. 081 551 06 48 - fax. 081 552 09 61 - e-mail [email protected] Farmacie di turno Domenica 10 Gennaio 2021 1ª Municipalità (Posillipo - Chiaia - S. Ferdinando) F.cia Farmacia Giuseppe Maurelli Via Cavallerizza a Chiaia, 41 F.cia Farmacie Vigorito s.n.c. Via Francesco Petrarca, 173 F.cia Farmacie del dr. Ciro Meo s.a.s. Gradoni di Chiaia, 38 F.cia Farmacia Massimo Marone Salita del Casale, 5 FARMACIE DI SERVIZIO NOTTURNO VOLONTARIO ANNO 2021 Page 1/9 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli Ente di Diritto Pubblico (Legge 13.09.1946, n. 233) Via Toledo, 156 - 80132 NAPOLI tel. 081 551 06 48 - fax. 081 552 09 61 - e-mail [email protected] Farmacie di turno Domenica 10 Gennaio 2021 2ª Municipalità (S. Giuseppe - Montecalvario - Avvocata - Mercato - Pendino - Porto) F.cia Farmacia Carmen Pesaresi Piazza Dante, 71 F.cia Farmacie Toledo D.sse Schilliro' - Genualdo snc Via Toledo, 388 F.cia Farmacia Vito Figurelli Via Amerigo Vespucci, 77 F.cia Farmacia Nazionale di De sio Cesari Laura e Silvia Via Salvator Rosa, 344 snc F.cia Farmacia Contaldi S.N.C. Via Duomo, 294 FARMACIE DI SERVIZIO NOTTURNO VOLONTARIO ANNO 2021 Page 2/9 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli Ente di Diritto Pubblico (Legge 13.09.1946, n. 233) Via Toledo, 156 - 80132 NAPOLI tel. 081 551 06 48 - fax. 081 552 09 61 - e-mail [email protected] Farmacie di turno Domenica 10 Gennaio 2021 3ª Municipalità (Stella - S. -

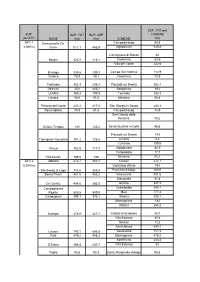

POSTI PER Contratti a Tempo Determinato

Profilo Collaboratore scolastico: Posti disponibili per CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/21 posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 IC DI ABANO TERME ABANO TERME 1 18 ore IIS ALBERTI ABANO TERME 1 30 ore IPSAR P.D'ABANO ABANO TERME 1 24 ore CTP ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 1 12 ore 18 ore IC DI ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 7 2 12 ore IC E. DE AMICIS BORGO VENETO 1 30 ore IC DI BORGORICCO BORGORICCO 1 1 12 ore IC DI CADONEGHE CADONEGHE 1 1 18 ore IC DI CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO 1 1 24 ore I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI" CAMPOSAMPIERO 1 1 18 ore IIS I.NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO 2 1 18 ore IC CARMIGNANO-FONTANIVA CARMIGNANO DI BRENTA 6 1 30 ore 18 ore IC CASALE DI SCODOSIA CASALE DI SCODOSIA 2 12 ore IC DI CASALSERUGO CASALSERUGO 1 DI CERVARESE SANTA CROCE CERVARESE SANTA CROCE 1 1 1 18 ore CTP CITTADELLA CITTADELLA 1 I.I.S. "A MEUCCI" - CITTADELLA CITTADELLA 1 30 ore IC DI CITTADELLA CITTADELLA 9 1 IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA CITTADELLA 1 1 18 ore posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 ITE GIRARDI -CITTADELLA CITTADELLA 1 12 ore IC DI CODEVIGO CODEVIGO 2 2 1 18 ore IC DI CONSELVE CONSELVE 1 1 18 ore IC DI CORREZZOLA CORREZZOLA 3 1 24 ore IC DI CURTAROLO CURTAROLO 1 24 ore IC CARRARESE EUGANEO DUE CARRARE 1 1 30 ore IC PASCOLI ESTE 1 1 1 21 ore IIS "ATESTINO" ESTE 1 1 18 ore IIS "EUGANEO" ESTE 1 1 IIS "FERRARI" ESTE 1 2 12 ore; 12 ore; IC DI GALLIERA VENETA GALLIERA VENETA 1 1 1 24 ore 13 ore; 18 ore; IC GRANTORTO E S. -

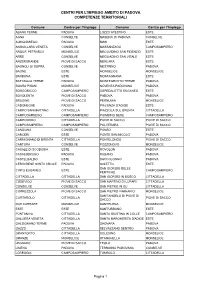

Centri Per L'impiego Ambito Di Padova Competenze Territoriali

CENTRI PER L'IMPIEGO AMBITO DI PADOVA COMPETENZE TERRITORIALI Comune Centro per l’Impiego Comune Centro per l’Impiego ABANO TERME PADOVA LOZZO ATESTINO ESTE AGNA CONSELVE MASERA' DI PADOVA CONSELVE ALBIGNASEGO PADOVA MASI ESTE ANGUILLARA VENETA CONSELVE MASSANZAGO CAMPOSAMPIERO ARQUA' PETRARCA MONSELICE MEGLIADINO SAN FIDENZIO ESTE ARRE CONSELVE MEGLIADINO SAN VITALE ESTE ARZERGRANDE PIOVE DI SACCO MERLARA ESTE BAGNOLI DI SOPRA CONSELVE MESTRINO PADOVA BAONE ESTE MONSELICE MONSELICE BARBONA ESTE MONTAGNANA ESTE BATTAGLIA TERME PADOVA MONTEGROTTO TERME PADOVA BOARA PISANI MONSELICE NOVENTA PADOVANA PADOVA BORGORICCO CAMPOSAMPIERO OSPEDALETTO EUGANEO ESTE BOVOLENTA PIOVE DI SACCO PADOVA PADOVA BRUGINE PIOVE DI SACCO PERNUMIA MONSELICE CADONEGHE PADOVA PIACENZA D'ADIGE ESTE CAMPO SAN MARTINO CITTADELLA PIAZZOLA SUL BRENTA CITTADELLA CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO PIOMBINO DESE CAMPOSAMPIERO CAMPODORO CITTADELLA PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO POLVERARA PIOVE DI SACCO CANDIANA CONSELVE PONSO ESTE CARCERI ESTE PONTE SAN NICOLO' PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA PONTELONGO PIOVE DI SACCO CARTURA CONSELVE POZZONOVO MONSELICE CASALE DI SCODOSIA ESTE ROVOLON PADOVA CASALSERUGO PADOVA RUBANO PADOVA CASTELBALDO ESTE SACCOLONGO PADOVA CERVARESE SANTA CROCE PADOVA SALETTO ESTE SAN GIORGIO DELLE CINTO EUGANEO ESTE CAMPOSAMPIERO PERTICHE CITTADELLA CITTADELLA SAN GIORGIO IN BOSCO CITTADELLA CODEVIGO PIOVE DI SACCO SAN MARTINO DI LUPARI CITTADELLA CONSELVE CONSELVE SAN PIETRO IN GU CITTADELLA CORREZZOLA PIOVE DI SACCO SAN PIETRO -

Mortality Selection in the First Three Months of Life and Survival in the Following Thirty-Three Months in Rural Veneto (North-East Italy) from 1816 to 1835

Mortality selection in the first three months of life and survival in the following thirty-three months in rural Veneto (North-East Italy) from 1816 to 1835 Leonardo Piccione, University of Padova, Italy Gianpiero Dalla-Zuanna, University of Padova, Italy Alessandra Minello, European University Institute, Italy Abstract BACKGROUND A number of studies have examined the influence of life conditions in infancy (and pregnancy) on mortality risks in adulthood or old age. For those individuals who survived difficult life conditions, some scholars have found a prevalence of positive selection (relatively low mortality within the population), while others have observed the prevalence of a so-called scar-effect (relatively high mortality within the population). OBJECTIVE Using micro-data characterized by broad internal mortality differences before the demographic transition (forty-three parishes within the region of Veneto, North-East Italy, 1816-35), we aim to understand whether children who survived high mortality risks during the first three months of life (early infant mortality) had a higher or a lower probability of surviving during the following 33 months (late infant mortality). METHODS Using a Cox regression, we model the risk of dying during the period of 3-35 months of age, considering mortality level survived at age 0-2 months of age as the main explanatory variable. 1 RESULTS We show that positive selection prevailed. For cohorts who survived very severe early mortality selection (q0-2 > 400‰, where the subscripts are months of age), the risk of dying was 20-30% lower compared to the cohorts where early mortality selection was relatively small (q0-2 < 200‰). -

Padova-Piove Di Sacco-Correzzola-Cantarana

Linea - E002 - PADOVA-PIOVE DI SACCO-CORREZZOLA-CANTARANA Vettore Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Cadenza fer fer fer fsc fVsc Sfns fsc fVsc Ssc fVsc fVns fVsc Sfns Note PP YH PADOVA AUTOSTAZIONE 10.45 . 12.25 12.40 13.15 13.15 . 14.10 14.10 17.45 17.45 18.30 18.30 PADOVA P.BOSCHETTI 10.48 . 12.28 12.43 13.18 13.18 . 14.13 14.13 17.48 17.48 18.33 18.33 PADOVA OSPEDALE 10.50 . 12.30 12.45 13.20 13.20 . 14.16 14.15 17.51 17.50 18.36 18.35 PADOVA PONTECORVO V.FACCIOLATI 10.53 . 12.33 12.48 13.23 13.23 . 14.20 14.18 17.55 17.53 18.40 18.38 PADOVA VOLTABAROZZO 11.00 . 12.40 12.55 13.30 13.30 . 14.28 14.25 18.06 18.00 18.51 18.45 RONCAGLIA 11.03 . 12.43 12.58 13.33 13.33 . 14.31 14.28 18.10 18.03 18.55 18.48 P.TE SAN NICOLO' 11.07 . 12.47 13.02 13.37 13.37 . 14.35 14.32 18.14 18.07 18.59 18.52 LEGNARO 11.11 . 12.51 13.06 13.41 13.41 . 14.39 14.36 18.18 18.11 19.03 18.56 VIGOROVEA 11.17 . 12.57 13.12 13.47 13.47 . 14.45 14.42 18.24 18.17 19.09 19.02 BV. BRUGINE 11.18 . -

Ing. Andrea Martini

ing. Indirizzo corrente: Andrea Martini Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 I ‐ 35020 Pernumia (PD) Tel.: +39 (0) 429 779149 Fax: +39 (0) 429 763329 Mob.: +39 334 8451987 e‐mail: [email protected] Luogo e data di nascita: Monselice, 15/04/1976 Esperienze lavorative Martini Andrea Studio di Ingegneria Pernumia (PD) MAR. 2007 Progettazione di edifici ad elevata efficienza energetica e OGGI di impianti ad energie rinnovabili. Sicurezza O.C.S. SpA Divisione Architettura LUG. 2005 Albignasego (PD) MAR. 2007 Serramenti, Facciate continue. Uff. tecnico e cantiere. MANOLI srl SETT. 2004 Torreglia (PD) Manutenzione impianti di distribuzione carburanti. GIU. 2005 Uff. tecnico e cantiere. CM Brunello snc GEN. 2003 Pernumia (PD) AGO. 2004 Serramenti, Facciate continue. Uff. tecnico e cantiere. MARTINI snc Pernumia (PD) Progettazione e realizzazione di macchine speciali per l’industria meccanica. Collaboratore. Referenze professionali ATTIVITA’ IN AMBITO PROTEZIONE CIVILE Incarico per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile 2012 ‐ Oggi dei Comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Due Carrare. Redazione del Piano Comunale di Protezione Civile per il Comune 2007 di Pernumia (PD). ATTIVITA’ IN AMBITO PROGETTAZIONE INTEGRATA Progettazione edile ed impiantistica, coordinamento della 2014 sicurezza per l’ampliamento di un edificio ad uso produttivo. Progettazione edile ed impiantistica, coordinamento della 2013 sicurezza per l’ampliamento di un edificio ad uso residenziale. Progettazione edile ed impiantistica, coordinamento della 2013 sicurezza per la ristrutturazione di un edificio ad uso residenziale bifamiliare. Progettazione per l’efficientamento energetico, smaltimento 2013 amianto ed installazione impianto fotovoltaico da 104,75 kWp su edificio produttivo sito a Camponogara (VE). ATTIVITA’ IN AMBITO COORDINAMENTO SICUREZZA 2011 ‐ 2014 Progetti per la sicurezza in occasione della convocazione delle 1 Commissioni Comunali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ‐ Comuni di Piove di Sacco, Campodoro, Santa Margherita d’Adige. -

SUP. SUP. TOT Per COMUNE Per

SUP. TOT per SUP. SUP. TOT SUP. ASP COMUNE per ATC NOME (ha) (ha) COMUNE (ha) ATC 1Barrucchella Ca' Campodarsego 84,3 3.086 haFarini 611,1 456,9 Vigodarzere 526,8 Carmignano di Brenta 42 Boschi 125,9 115,1 Fontaniva 83,9 Villa del Conte 222,6 Busiago 335,5 299,3 Campo San Martino 112,9 Colonia 72,9 40,1 Fontaniva 72,9 Contarina 352,4 236,4 Piazzola sul Brenta 352,4 Desman 503 405,7 Borgoricco 503 La Mira 160,3 109,8 Tombolo 160,3 Lissaro 55,8 51,8 Mestrino 55,8 Palazzo del Conte 243,3 217,8 San Giorgio in Bosco 243,3 Reschigliano 74,5 61,8 Campodarsego 74,5 San Giorgio delle Pertiche 89,2 Guizze-Tergola 148 125,4 Santa Giustina in Colle 58,8 Piazzola sul Brenta 143 Tremignon Vaccarino 151,2 125,5 Limena 8,2 Curtarolo 109,6 Vanzo 142,5 117,3 Vigodarzere 32,9 Campodoro 17,7 Villa Kerian 109,8 106 Mestrino 92,1 ATC 2 Abbazia 272,7 252,1 Carceri 272,7 6.204 ha Vighizzolo d'Este 154 Barchessa al Lago 314,6 303,5 Piacenza d'Adige 160,6 Boara Pisani 481,6 463,2 Vescovana 481,6 Stanghella 57,4 Ca' Conti/2 404,6 383,5 Granze 347,2 Campagnazza Castelbaldo 348,1 Pajette 525,5 509,9 Masi 177,4 Campagnon 399,1 376,1 Urbana 399,1 Montagnana 182 Urbana 268,2 Grompe 478,9 427,1 Casale di Scodosia 28,7 Villa Estense 31,6 Granze 14,2 Sant'Urbano 540,1 Lavacci 743,1 696,8 Vescovana 157,2 Palù 475,2 448,3 Montagnana 475,2 Sant'Elena 233,4 S.Elena 298,4 287,7 Villa Estense 65 Taglie 95,8 93,3 Santa Margherita d'Adige 95,8 Tre Canne 218,4 216,8 Vighizzolo d'Este 218,4 Val Vecchia - Val Casale di Scodosia 348,8 Nuova 673 662,3 Merlara 324,2 Valli 202,8 197,3 -

Elenco Fattorie Didattiche in Provincia Di

PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA NOTE AROMATICHE ALTAURA E MONTE CEVA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica - Agriturismo Albignasego Fattoria sociale www.sanpiox1708.it Casale di Scodosia www.scuolafattoria.it Azienda Agricola San Pio X 049 8010505 Agriturismo Altaura e Monte Ceva [email protected] 347 2500714 [email protected] CARESÀ Azienda agricola biologica - Agriturismo IL TRAMONTO Brugine Azienda agricola www.caresa.it Casalserugo Caresà Azienda agricola Il tramonto 348 7580206 348 2378167 [email protected] [email protected] IN PUNTA DI ZOCCOLI LA BUONA TERRA Azienda agricola Azienda agricola biologica - Agriturismo Brugine Cervarese Santa Croce www.inpuntadizoccoli.it www.buonaterrabio.it In punta di zoccoli Agriturismo Biologico La Buona Terra 329 7010828 328 0770977 [email protected] [email protected] APICOLTURA MIELE PIU' MONTE VENDA Azienda apistica Azienda agricola - Agriturismo Cartura Cinto Euganeo www.apicolturamielepiu.it www.agriturismoaltovenda.it Miele Più – Apicoltura Giarin Agriturismo Alto Venda 348 4752862 0429 647217 [email protected] [email protected] PROVINCIA DI PADOVA PROVINCIA DI PADOVA PODERE VILLA ALESSI OASI BETTELLA Azienda agricola - Agriturismo Azienda agricola biologica – Agriturismo Cinto Euganeo Limena www.villalessi.it Oasi Bettella Agriturismo Podere Villa Alessi 348 6048694 0429 634101 [email protected] [email protected] NATURIAMO LA REBOSOLA Azienda florovivaistica Azienda agricola - Agriturismo Massanzago Correzzola www.naturiamo.veneto.it -

Formato Europeo P E R I L CURRICULUM VITAE

Formato europeo P E R I L CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome POLATO CARLO Indirizzo VIA VITTORIO 33/A 35040 PONSO PD Telefono 0429/656108 Fax 0429/95014 E-mail edilizia [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita 24/06/1951 DATORE DI LAVORO Unione dei Comuni della Megliadina dal 1° gennaio 2014 con la Qualifica di Responsabile area VII° Edilizia Privata e Patrimonio dell’UNione COMUNE DI PONSO A FAR DATA 1 SETTEMBRE 2008 Cat. D1 Responsabile del Servizio LL.PP Urbanistica Edilizia Privata e Patrimonio. ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AMBITO DELL’URBANISTICA COMMITTENTE COMUNE DI BARBONA HO REDATTO COME PROGETTISTA UNA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. ANNO 2006 AI SENSI DELL’ART 48, COMMA 1 TER , DELLA L.R. 23 APRILE 2004 N. 11, COME MODIFICATA DALLA L.R. 2 DICEMBRE 2005 N. 23; ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI OPERA REALIZZATA NEL 2012 1) LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO DI BRESEGA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERA REALIZZATA NEL 2008 2) AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PONSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE COMMITTENTE COMUNE DI PONSO LAVORI COMMITTENTE COMUNE DI 3) REALIZZAZIONE DI NUOVO BLOCCO CIMITERIALE A POZZONOVO FRAZIONE STROPPARE POZZONOVO PD OPERA REALIZZATA NEL 2006 COMMITTENTE CONSORZIO 4) PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL PLESSO SCOLASTICO AL FINE DI METROPOLIS ACCORPARE LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE PER IL COMUNE DI POZZONOVO OPERA REALIZZATA NEL 2005 /2007 COMMITTENTE COMUNE DI SAN 5) INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI CORPI STRADALI, IN PIETRO VIMINARIO PARTICOLARE VIA CRISTO 2° STRADA, VIA VALDOLMO 1° E 2° STRADA, VIA DEI OPERA REALIZZATA NEL 2005 /2006 RUBINI, VIA BARANE E PUNTI CRITICI. -

Este Baone Arquà Petrarca Monselice Pernumia Battaglia Terme Galzignano Terme Montegrotto Terme Abano Terme Teolo Treponti Torr

Bike l Pedalando s'impara Ciclovia L l Anello Colli Euganei 1 3 18 Ciclovia G Itinerario e beni culturali 27 28 41 54 Questo percorso ciclabile circonda interamente il Parco Regionale dei Colli Euganei, offrendo la 59 possibilità a quanti lo percorrono di immergersi in uno splendido paesaggio fatto di verdi colline 15 di origine vulcanica, limpidi corsi d’acqua e incantevoli borghi storici. 149 34 2 31 35 I siti d’interesse culturale lungo il tracciato ciclabile punteggiano il territorio in un susseguirsi 189 25 47 49 Selvazzano ravvicinato di ville venete, chiese, aree archeologiche, musei, palazzi storici, castelli e torri me- Dentro dievali. Visitarli tutti in un’unica giornata in sella alla bici è naturalmente impossibile: si consiglia 16 153 Treponti 19 85 116 di pianificare il proprio itinerario di viaggio in anticipo e di scegliere accuratamente i siti che si 121 143 17 20 intendono visitare. 18 65 177 Da questa incredibile concentrazione di evidenze culturali appare chiaro come i Colli rappresenti- 87 94 Abano Terme no da sempre un luogo di forte richiamo per quanti sono in cerca di quiete e intendono godersi il 154 21 74 relax lontano dalle affollate e caotiche città della pianura circostante: ad Arquà si ritirò Petrarca 123 151 92 per assaporare la pace dei Colli e il fascino antico del borgo, durante i suoi ultimi anni di vita; a Teolo 89 99 100 122 52 93 Montegrotto, già in epoca romana, si giungeva per rilassarsi (e per curarsi) immersi nelle calde 14 95 22 135 159 Montegrotto acque termali; ovunque i nobili padovani e veneziani hanno edificato, nel corso del Cinque-Sei e Torreglia Terme Settecento, le proprie lussuose residenze d’ozio. -

Cc Cognome Nome Nascita Comune Nascita Note

CC COGNOME NOME NASCITA COMUNE NASCITA NOTE 1 11 AGGIO LUIGI 07/05/43 ARRE 2 20100 AGOSTINI SERGIO 20/06/68 CAMPODARSEGO 3 71 AGUGIARO FRANCO 05/09/39 MONSELICE 4 83 AGUGIARO SILVANO 19/02/43 MONSELICE 5 555128 ALBANESE CARLO 26/11/64 VICENZA 6 573023 ALBANESE MORENO 24/08/63 VICENZA 7 560667 ALBANESE SIMONE 05/10/75 VICENZA 8 24815 ALBERTI LINO 28/01/59 VICENZA 9 568841 ALBERTIN MARCO 09/06/94 MONSELICE 10 150 ALDRIGO ARNALDO 10/04/41 S.PIETRO VIMINARIO 11 164 ALESSI SANTO 08/03/51 ARQUA' PETRARCA 12 520661 ALFONSI TIZIANO 10/12/57 PADOVA 13 251 AMISTA' TIZIANO 11/03/58 BAGNOLI DI SOPRA 14 267 ANDOLFO VITTORINO 06/08/49 TRIBANO 15 381 APULEI BRUNO 13/10/64 PADOVA 16 382 APULEI DINO 14/09/37 ALBETTONE 17 584532 ARANCIO SIMONE 07/09/94 VITTORIA 18 22753 ARCHITA GIANNI 28/09/59 S.PIETRO VIMINARIO 19 397 ARDUINI PALMIRO 30/03/47 TRIBANO 20 478 BABETTO GIANCARLO 25/09/46 TERRASSA PADOVANA 21 499 BABOLIN VALTER 18/11/50 PADOVA 22 23139 BACCHIN NICOLA 13/02/65 PADOVA 23 571 BACELLE IVO 11/09/59 ALBIGNASEGO 24 574 BADA CLAUDIO EUGENIO 30/12/63 MASERA' DI PADOVA 25 579 BADAN FAUSTO 19/03/60 BAGNOLI DI SOPRA 26 23125 BALDAN GIANNI 01/06/60 ABANO TERME migratoria 27 732 BALDON NATALE 04/01/56 TRIBANO 28 26087 BALOTTA IGNAZIO 16/03/57 BAGNOLI DI SOPRA 29 784 BANZATO FRANCESCO 04/07/50 BAGNOLI DI SOPRA 30 808 BARALDO GABRIELE 30/04/44 BOVOLENTA 31 23503 BARALDO GIAMPAOLO 12/02/44 ALBIGNASEGO migratoria 32 26133 BARALDO MATTEO 02/02/76 MONSELICE 33 564808 BARALDO VITO 17/12/39 TERRASSA PADOVANA 34 23454 BARATTO MARIO 06/09/53 GRANTORTO 35 869 BARBATO -

OGGETTO: Procedura Aperta Per L'affidamento Dei Lavori Di Ripristino

SEDE LEGALE: MONSELICE (PD) 35043 - Via C. Colombo, 29/A - Tel. 0429 787.611 - Fax 0429 783.747 E-mail: [email protected] - [email protected] - www.centrovenetoservizi.it Cod. Fisc. - P.IVA - Reg. Imprese CCIAA di Pd 00064780281 R.E.A. di Pd n. 256689 - Cap. Soc. € 200.465.044,00 i.v. Albo Naz. Gest. Rifiuti VE 0981/0 OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino stradale nelle aree Est e Ovest dei Comuni gestiti da Centro Veneto Servizi S.p.A. Lotto Area Est: Comuni di Granze, Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta, Due Carrare, Agna, Pozzonovo e Casalserugo (Pd) – CIG: 7163637443 Importo a base d’asta Euro 466.330,00= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza. Lotto Area Ovest: Comuni di Ponso, Ospedaletto Euganeo, Solesino, Baone, Carceri, Monselice e Saletto (Pd) – CIG: 7163646BAE Importo a base d’asta Euro 410.043,33= oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza. Comunicazione ex art. 29 e 76, comma 5, d.lgs. n. 50/16 Spettabili Concorrenti, si comunica che, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, il Seggio di gara ha ammesso alla procedura i seguenti candidati: Fornitori Comune Provincia Codice Fiscale 1 Molon Graziano S.r.l. Arzignano Vicenza 00931430243 2 Delta Scavi S.r.l. Limena Padova 04428860284 3 Trentin Asfalti S.r.l. Conegliano Treviso 04287130266 4 Salima S.r.l. Limena Padova 00217440254 5 Tolomio S.r.l. Borgoricco Padova 02509140287 6 Nuova Geo.Mac. S.r.l. Cividale del Friuli Udine 01638870939 7 Impresa De Giuliani S.r.l.