Regione Piemonte, Pp

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Pagina 1 Comune Sede Torino Sede Grugliasco Sede Orbassano Torino

Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Torino 21388 794 461 Moncalieri 987 51 29 Collegno 958 70 41 Numero di iscritti alle Rivoli 894 79 72 sedi UNITO di Torino, Settimo Torinese 832 22 10 Grugliasco e Nichelino 752 26 27 Orbassano distinte Chieri 713 55 14 Grugliasco 683 94 32 Venaria Reale 683 26 23 Ad es. sono 958 i Pinerolo 600 19 37 domiciliati a Collegno Chivasso 445 22 3 che sono iscritti a CdS San Mauro Torinese 432 21 7 Orbassano 404 27 31 sono 70 i domiciliati a Carmagnola 393 24 5 Collegno che sono Ivrea 381 23 1 iscritti a CdS con sede Cirié 346 14 12 Caselle Torinese 323 17 12 sono 41 i domiciliati a Rivalta di Torino 307 28 29 Collegno che sono Piossasco 292 16 25 iscritti a CdS con sede Beinasco 284 16 23 Alpignano 274 24 11 Volpiano 271 12 1 Pianezza 264 18 3 Vinovo 262 11 14 Borgaro Torinese 243 16 1 Giaveno 238 12 11 Rivarolo Canavese 232 7 Leini 225 10 4 Trofarello 224 18 5 Pino Torinese 212 8 3 Avigliana 189 14 16 Bruino 173 6 16 Gassino Torinese 173 10 1 Santena 161 13 4 Druento 159 8 6 Poirino 151 12 5 San Maurizio Canavese 151 8 7 Castiglione Torinese 149 8 2 Volvera 135 5 7 None 133 7 3 Carignano 130 4 1 Almese 124 10 4 Brandizzo 120 4 1 Baldissero Torinese 119 5 1 Nole 118 5 3 Castellamonte 116 5 Cumiana 114 6 9 La Loggia 114 7 3 Cuorgné 111 5 2 Cambiano 108 9 5 Candiolo 108 7 2 Pecetto Torinese 108 6 2 Buttigliera Alta 102 9 4 Luserna San Giovanni 101 7 8 Caluso 100 1 Pagina 1 Sede Sede Sede Comune Torino Grugliasco Orbassano Bussoleno 97 6 1 Rosta 90 12 4 San Benigno Canavese 88 2 Lanzo Torinese -

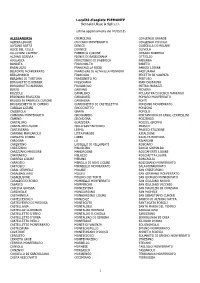

Località Disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & Figli S.R.L

Località disagiate PIEMONTE Bennato Ulisse & figli s.r.l. (ultimo aggiornamento del 07/05/18) ALESSANDRIA CREMOLINO ODALENGO GRANDE ALBERA LIGURE CUCCARO MONFERRATO ODALENGO PICCOLO ALFIANO NATTA DENICE OLBICELLA DI MOLARE ALICE BEL COLLE DERNICE OLIVOLA ALLUVIONI CAMBIO' FABBRICA CURONE ORSARA BORMIDA ALZANO SCRIVIA FIONDI DI BASSIGNANA OTTIGLIO AVOLASCA FOROTONDO DI FABBRICA PADERNA BANDITA FRACONALTO PARETO BASALUZZO FRANCAVILLA BISIO PARODI LIGURE BELFORTE MONFERRATO FRANCHINI DI ALTAVILLA MONFERR PASTURANA BERGAMASCO FRASCARO PECETTO DI VALENZA BERZANO DI TORTONA FRASSINETO PO PERTUSO BORGHETTO D.BORBER FRESONARA PIAN CASTAGNA BORGORATTO ALESSAN FRUGAROLO PIETRA MARAZZI BOSIO GABIANO PIOVERA BOZZOLE GAMALERO POLLASTRA DI BOSCO MARENGO BRIGNANO FRASCATA GARADASSI POMARO MONFERRATO BRUGGI DI FABBRICA CURONE GARBAGNA PONTI BRUSASCHETTO DI CAMINO GIARDINETTO DI CASTELLETTO PONZANO MONFERRATO CABELLA LIGURE GNOCCHETTO PONZONE CALDIROLA GRAVA POPOLO CAMAGNA MONFERRATO GROGNARDO PORTANUOVA DI CASAL CERMELLINI CAMINO GRONDONA POZZENGO CANTALUPO GUAZZORA POZZOL GROPPO CANTALUPO LIGURE ISOLA SANT'ANTONIO PRASCO CANTAVENNA LERMA PRASCO STAZIONE CAPANNE MARCAROLO LITTA PARODI RICALDONE CAPRIATA D'ORBA LOBBI RIVALTA BORMIDA CARDONA LU RIVARONE CARENTINO LUSSELLO DI VILLAPEATI ROBOARO CAREZZANO MALVICINO ROCCA GRIMALDA CAREZZANO MAGGORE MANDROGNE ROCCAFORTE LIGURE CARPENETO MELAZZO ROCCHETTA LIGURE CARREGA LIGURE MERANA RONCAGLIA CARROSIO MERELLA DI NOVI LIGURE ROSIGNANO MONFERRATO CARTOSIO MIRABELLO MONFERRATO SALA MONFERRATO CASAL CERMELLI MOLARE -

Progetto Territoriale Sistema Bibliotecario Di Ivrea E Canavese (To)

Progetto territoriale Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese (To) Referente del progetto : Gabriella Ronchetti – Viviana D’Onofrio Biblioteca Civica di Ivrea 0125/410502 [email protected] Comune coordinatore : Ivrea (To) Sistema Bibliotecario di Ivrea e Canavese Centro rete Biblioteca Civica di Ivrea P.zza Ottinetti, 30 – 10015 IVREA Tel. 0125/410309 Fax 0125/45472 Indirizzo e-mail [email protected] Comuni coinvolti: 56 Comuni con le relative biblioteche civiche: Agliè, Albiano, Alice Castello, Banchette, Barbania, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco, Bosconero, Burolo, Caluso, Cascinette d'Ivrea, Caselle Torinese, Castellamonte, Cavaglià, Chiaverano, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano, Cuorgnè, Favria, Forno Canavese, Ivrea, Lessolo, Locana, Mappano, Mathi, Mazzè, Montalto Dora, Nole, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Pavone Canavese, Piverone, Pont Canavese, Pratiglione, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Rocca C.se, Rondissone, Rueglio, Samone, San Giorgio Canavese, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco Vauda Canavese, Vestignè, Vico Canavese, Villareggia Anno 2018 Un primo sguardo ai nostri volontari Numero di volontari coinvolti nel progetto NpL: 142 I volontari indicati si occupano ESCLUSIVAMENTE di NpL? Sì No X Se tra i volontari indicati SOLO ALCUNI si occupano 7 esclusivamente di NpL, indicare quanti sono sul totale: Se i volontari NON si occupano esclusivamente di NpL, descrivere come sono gestiti all’interno del progetto. I volontari che non si occupano esclusivamente di NpL si occupano dell’apertura delle biblioteche durante le letture ad alta voce organizzate a cura del Sistema bibliotecario; talvolta sono i volontari stessi a svolgere le mansioni di lettori per i bambini e le loro famiglie o per gli asili nido e le scuole dell’infanzia. -

Ivrea and the Moraine Amphitheatre Visitami CONTENTS

VisitAMI VisitAMIIvrea and the Moraine Amphitheatre VisitAMI CONTENTS 1. Moraine Amphitheatre of Ivrea - AMI 7 Great care and attention have been put into preparing this guide to ensure its reliability and the accuracy of the information. However, Turismo Torino e Provincia would urge you to always check on timetables, prices, 2. Ivrea 8 addresses and accessibility of the sites, products and services mentioned. 3. MaAM 14 4. Things to see at AMI 18 5. Via Francigena Morenico-Canavesana 40 6. Nature in AMI 42 7. Flavours and fragrances 50 8. Events 52 Project: City of Ivrea. Creativity and design: Turismo Torino e Provincia. Thanks for their help: Ines Bisi, Brunella Bovo, Giuliano Canavese, Alessandro Chiesi, Cristiana Ferraro, Gabriella Gianotti, Laura Lancerotto, Mariangela Michieletto, Sara Rizzi, Francesca Tapparo, Norma Torrisi, Fabrizio Zanotti. Sent to press: 2016. This guide is the outcome of the work begun in 2013, VisitAMIcommissioned by the City of Ivrea, in which institutes and associations worked jointly as part of the ongoing project for promoting the Moraine Amphitheatre of Ivrea-AMI (Anfiteatro Morenico di Ivrea). The AMI is described page after page, making the guide a useful way for visitors to discover the many artistic resources and all the natural scenery made even more attractive when combined with the many outdoor activities available. And then there are details about the extensive offer of wine and food and the many events that, during the year, are able to offer a unique, delightful experience. AMI is all this and much more, whose hidden nooks and marvels can be discovered by tourists in the many routes proposed. -

“Paesaggi Culturali Della Valchiusella”

Report della Ricerca “PAESAGGI CULTURALI DELLA VALCHIUSELLA” Ricercatori: Annalisa Giansetto Enrico Giordano Mauro Palomba INDICE Introduzione 1 Geoturismo e Paesaggio Culturale 1 Obiettivi generali e specifici del progetto 2 Descrizione della buona pratica individuata: i parchi della Val di Cornia (LI, Toscana) 3 Contesto 4 Motivazioni di scelta dell’ambito geografico - La Valchiusella e il turismo sostenibile 4 Valutazione di fattibilità 6 PARTE PRIMA: INQUADRAMENTO E ANALISI SWOT 6 1. Inquadramento territoriale e socio economico dello stato di fatto 6 2. Descrizione del Progetto 11 3. Analisi SWOT 25 PARTE SECONDA: RELAZIONE TECNICO FUNZIONALE DI FATTIBILITA’ 27 1. Valutazione del grado di coinvolgimento degli stakeholder 27 2. Valutazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica 36 3. Valutazione della fattibilità economico-sociale (analisi costi benefici) 39 4. Valutazione della sostenibilità amministrativo-procedurale 41 5. Stima sommaria dei tempi (cronoprogramma delle azioni) 42 6. Eventuale trasferibilità 43 PARTE TERZA: RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 44 1. Valutazione della fattibilità finanziaria (piano economico finanziario, spese e possibili finanziamenti) 44 Conclusioni 46 1. Descrizione del risultato delle valutazioni condotte 46 2. Descrizione di indicatori di valutazione generale 48 3. Esame delle eventuali criticità emerse 48 Bibliografia e acknowledgement 49 Introduzione Geoturismo e Paesaggio Culturale La buona pratica analizzata nella presente ricerca riguarda modelli di gestione del territorio indirizzati allo sviluppo del geoturismo: una forma di turismo naturalistico , il cui scopo è quello di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio geologico e naturalistico locale, considerandolo come un valore fondante e distintivo di un territorio, in grado di garantire uno sviluppo economico consapevole e in equilibrio con l’ambiente. -

Regione Piemonte

Regione Piemonte - Uffici postali abilitati Invio delle istanze di nulla osta per l'assunzione di lavoratori stranieri relativamente al lavoro subordinato, domestico, stagionale Provincia Comune Località Denominazione Indirizzo ufficio postale ALESSANDRIA ACQUI TERME ACQUI TERME ACQUI TERME VIA E. TRUCCO, 27 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CENTRO PIAZZA LIBERTA', 23/24 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 5 VIA TESTORE, 28/30/32 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 6 PIAZZA PEROSI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 3 VIA CAVOUR, 55 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA CURIEL PIAZZA CURIEL, 8 ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 4 PIAZZA CERIANA, 6/A ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 7 VIA GALVANI, 18/B ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA ALESSANDRIA 9 PIAZZA TORRIANI, 10 ALESSANDRIA ALESSANDRIA SAN GIULIANO VECCHIO SAN GIULIANO VECCHIO PIAZZA C. BATTISTI, 5 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALLE SAN BARTOLOMEO VALLE SAN BARTOLOMEO VIA DAZIO, 2 ALESSANDRIA ALESSANDRIA VALMADONNA VALMADONNA VIA COMUNALE, 68 ALESSANDRIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA ARQUATA SCRIVIA VIA LIBARNA, 201 ALESSANDRIA BASALUZZO BASALUZZO BASALUZZO VIA STAZIONE, S.N. ALESSANDRIA BERGAMASCO BERGAMASCO BERGAMASCO VIA F. CAVALLOTTI, 1 ALESSANDRIA BORGHETTO DI BORGHETTO BORBERA BORGHETTO BORBERA VIA ROMA, 63 BORBERA ALESSANDRIA BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO BOSCO MARENGO PIAZZA BOGGIANI, 21 ALESSANDRIA BOSIO BOSIO BOSIO VIA UMBERTO I, 43 ALESSANDRIA CANTALUPO LIGURE CANTALUPO LIGURE CANTALUPO -

Studio Geologico Dott. Nicola Lauria

Studio Geologico Dott. Nicola Lauria INDICE 1 PREMESSA ............................................................................................................... 2 2 BIBLIOGRAFIA, ANALISI DEGLI ELABORATI A CORREDO DEL P.R.G. VIGENTE, BANCA DATI GEOLOGICA, DATI STORICI SUI DISSESTI ........... 3 3 ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI ..................................................... 7 4 ASPETTI IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI ..................................................... 11 4.1 Rete idrografica ................................................................................................. 11 4.2 Idrologia sotterranea.......................................................................................... 15 5 ANALISI DEI DISSESTI IN ATTO E POTENZIALI ............................................ 16 5.1 Dissesti gravitativi ............................................................................................. 16 5.2 Dissesti idrologici ............................................................................................. 16 5.3 Aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME) .......................................... 19 5.4 Opere antropiche di difesa ed assetto idrogeologico......................................... 20 5.5 Presenza di bacini artificiali a monte del territorio comunale ........................... 23 6 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA DEI TERRENI .................................... 23 7 CAPACITA' D'USO DEI SUOLI ............................................................................ 28 8 PERICOLOSITA’ -

Paniere Dei Prodotti Tipici Della Provincia Di Torino

T y p i c a l P r o d u c t s I P r o d o t t i 3 1 0 2 - 2 2 0 1 1 0 2 2 - 2013 I Ristoranti e i Negozi Restaurants and Shops I.P. 20 . Plaisentif 21 . Saras del Fen 21 . Toma ‘d Trausela 22 . Toma di Lanzo Salumi - Carne / Salami - Meat : 22 . Mustardela 23 . Salame di Giora di Carmagnola 23 . Salame di Turgia 24 . Salampatata del Canavese Pesce / Fish : 24 . Tinca Gobba Dorata del Pianalto Il territorio che comprende i 315 The territory that includes the 315 di Poirino / Golden humpbacked Comuni della Provincia di Torino municipalities that make up the Province Tench of Poirino Plain Indice / Index è una composizione ideale che unisce of Turin is a perfect mosaic rich in natural Prodotti da forno / Bakery products: bellezze naturali, tradizioni millenarie, beauty, thousand year-old traditions, Pagina / Page 25 . Antichi Mais Piemontesi / Corn cultivation luoghi di interesse storico e places of historical and architectural 03 . Presentazione / Introduction 25 . Grissino Rubatà del Chierese / architettonico, ma anche un ampio interest and a wide range of traditional 04 . Il Territorio della Provincia di Torino e Rubatà long bread stick of Chieri area e variegato patrimonio di tipicità local foods and gastronomic excellences. il Paniere dei Prodotti Tipici / The territory 26 . Grissino stirato Torinese / agro-alimentari e di eccellenze del To create an ever-more tourist-friendly of the Province of Turin and the “Basket” Turin flattened bread-stick gusto. La Provincia di Torino, per far environment in its art towns and of typical products 26 . -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Regione Piemonte

ALBO PRESIDI ACCREDITATI E CONVENZIONATI IN REGIONE Bassa Medio bassa Media Media Alta Alta Alta incrementata NAT CDIA asl COMUNE STRUTTURA SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA P. IVA / C.F. COD. CRED. RA SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT SAN S. ASS TOT. FUORI SAN S. ASS TOT. CONV via Collegno 27 10092 Alpignano (TO) email: TO Residenza Socio Sanitaria Beato Giuseppe Allamano S.r.l. - P.IVA/C.F. 10424730017 Cod.Cred. Alpignano Residenza Al Castello [email protected] tel. 011968601 35,78 35,78 71,56 36,50 36,50 73,00 38,68 38,68 77,36 44,00 44,00 88,00 47,87 47,86 95,73 52,22 52,22 104,44 3 Via Collegno n. 27 - 10091 Alpignano (TO) 181684 H fax 01196860380 Nuova Assistenza scs Onlus - Via Baveno 4 - 28100 P.IVA 01684780032 C.F. TO Novara - [email protected] - Avigliana RSA Don Giuseppe Menzio via Gallo, 11 10051 Avigliana (TO) 06902520011 Cod.Cred. 184623 35,78 35,78 71,56 36,50 36,50 73,00 38,68 38,68 77,36 44,00 44,00 88,00 47,87 47,86 95,73 52,22 52,22 104,44 3 [email protected] - Tel. 0321/421001 Fax. A 0321/421011 San Lorenzo Srl - Via della Fontana n. 1- 10061 Cavour (TO) - Tel. 0121.600020 - Fax 0121.68102 - TO via Umberto I° 8 10051 Avigliana (TO) tel/fax Avigliana Villa Grazialma [email protected]; P.IVA/C.F. -

LEINÌ - IVREA Cronotabella Domenica 25 Giugno 2017

CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR (WJ) WJ km 69 Strada LEINÌ - IVREA cronotabella domenica 25 giugno 2017 Distanze Orario di passaggio Quota Località Note par- per- da per- km / h ziali corse correre 35 37 39 PROVINCIA DI TORINO 238 LEINÌ # Villaggio di Partenza 2.0 10.35 10.35 10.35 245 LEINÌ # km 0 - sp.267 0.0 0.0 69.0 10.40 10.40 10.40 234 Lombardore ; sp.267 4.8 4.8 64.2 10.47 10.47 10.46 270 Feletto # sp.460 7.8 12.6 56.4 11.01 11.00 10.59 299 Rivarolo Canavese ; Circ. Est - sp.222 4.4 17.0 52.0 11.10 11.08 11.06 307 Ozegna # sp.222 3.0 20.0 49.0 11.15 11.13 11.11 336 Castellamonte # sp.59 2.9 22.9 46.1 11.20 11.18 11.16 382 Baldissero Canavese : sp.222 4.3 27.2 41.8 11.28 11.25 11.23 404 San Martino Canavese # sp.56 7.0 34.2 34.8 11.41 11.37 11.34 268 Scarmagno # sp.56 3.3 37.5 31.5 11.46 11.43 11.39 237 Strambino # sp.56 3.4 40.9 28.1 11.52 11.48 11.44 270 Caravino # sp.56 7.1 48.0 21.0 12.05 12.00 11.56 267 Settimo Rottaro : sp.56 3.1 51.1 17.9 12.10 12.05 12.00 241 Azeglio : sp.262 2.7 53.8 15.2 12.14 12.09 12.04 229 Albiano d'Ivrea ; sp.80 4.4 58.2 10.8 12.21 12.15 12.10 254 Bollengo : v.Roma - sp.228 4.9 63.1 5.9 12.29 12.23 12.18 246 IVREA # 0 5.9 69.0 0.0 12.38 12.32 12.26 NOTE: Galleria/Tunnel: km Passaggio a Livello/Level Crossing: km WJ Strada CAMPIONATO ITALIANO DONNE JUNIOR (WJ) LEINÌ - IVREA cronotabella domenica 25 giugno 2017 Prov/com Distanza Località DIR via km 69 TORINO Leinì LEINÌ # Villaggio di Partenza LEINÌ # km 0 # sp.267 via Lombardore # sp.267 sovrappasso ss.460 # sp.267 via Lombardore Lombardore # sp.267 -

Annuario2017.Pdf

annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 1 1. i saluti del Presidente Fabrizio Gea pag. 3 indice 2. il Consiglio Generale pag. 5 3. il programma di Presidenza pag. 8 4. l'economia del Canavese pag. 17 5. le Aziende del sistema pag. 20 6. il team pag. 25 7. i servizi pag. 28 8. i saluti del Direttore Cristina Ghiringhello pag. 35 9. la cronistoria pag. 36 10. gli eventi in primo piano pag. 44 11. i Gruppi pag. 53 12. le borse di studio pag. 58 13. le convenzioni per le Aziende pag. 60 14. il nuovo sito Internet pag. 63 15. la rassegna stampa pag. 6 report annuale 2016/2017 pag. 2 annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 annuario - assemblea Confindustria Canavese 2017 pag. 3 Caro 1 collega, ho pensato che aprire il nuovo annuario per la sua comunità, in un’ottica di raccontando,“seppur a modo mio”, le responsabilità civile che possa restituire, attività svolte da Confindustria Canavese almeno in parte, quanto abbiamo ricevuto, negli ultimi dodici mesi, potesse essere un ci impegniamo per costruire ascolto e idee, po’ noioso, così come sarebbe scontato relazione e comunicazione tra le persone, perdermi in mille ringraziamenti che senso e orgoglio di appartenenza. gratificano ma non lasciano tracce. Per questo ho deciso di aprire questo Partendo dall’assunto che la competitività di editoriale con una frase che mi sta a cuore: un territorio, in particolare il nostro, dipende “Se desideri vincere qualcosa puoi correre i dalla capacità dei molteplici soggetti in essa cento metri, se vuoi goderti una vera presenti di “fare sistema”, ovvero di esperienza corri una maratona".La frase è sviluppare un insieme di relazioni e di di Emil Zátopek, mezzofondista ceco che ha avviare un progetto condiviso di interventi iniziato a correre per svago e che poi, per l’ambiente sociale ed economico, era allenandosi di notte e nei pochi momenti necessario prima ancora che opportuno, liberi dal lavoro, è arrivato a vincere quattro dotarsi di uno strumento di programmazione medaglie d'oro alle Olimpiadi.