Relazione Generale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

19. Energia.Piattaforme Biomassa.APQ

Scheda intervento Si precisa che il colore verde individua i dati essenziali delle schede intervento quando si allegano alla Strategia mentre il colore rosso identifica le informazioni che a completamento devono contenere le schede intervento allegate all' Accordo di Programma Quadro (allegato 3) Codice Intervento (CUP) riportare codice provvisorio/definitivo assegnato all'intervento dal sistema CUP Titolo dell’intervento Realizzazione di una rete di piattaforme di trattamento di biomassa lignocellulosica e agricola di filiera corta L’intervento prende le mosse dallo Studio di Fattibilità finanziato alla SO.SVI.MA. spa dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la produzione, a partire da biomassa, di energia elettrica, di prodotti energetici e di prodotti capaci di sostituire il consumo di materia prima fossile. Lo studio ha consentito di effettuare una verifica puntuale delle potenziali convergenze esistenti tra peculiarità colturali (aspetti pedologici, climatici, idrologici del territorio), imprenditoriali (investimenti e loro remunerazione, costi, ricavi ed utili), istanze sociali (possibilità di coinvolgimento degli attori locali) ed ambientali (attuazione di cicli colturali virtuosi e contributi alla riduzione di gas serra). In atto resta tipicamente diffuso l’abbandono degli sfalci colturali e delle potature nei campi, con un minimo utilizzo energetico in ambito domestico o da parte di piccole attività nel settore alimentare e turistico. L’area di filiera corta (raggio 70 km) di riferimento vede 580.000 Descrizione sintetica dell'intervento (massimo 2000 ha impegnati in colture estensive; 75.000 ha di uliveti; 39.000 di vigneti; 15.000 ha di frutteti ed agrumeti. Ad esse caratteri) si aggiungono oltre 100.000 ha di colture riferibili ad aree di demanio forestale (eucalipteti, conifere, sugherete, querceti) i cui residui di manutenzione potrebbero essere progressivamente integrati nella filiera di lavorazione. -

Assessorato Regionale Dell’Agricoltura E Delle Foreste Dipartimento Interventi Infrastrutturali Servizio X Leader

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI SERVIZIO X LEADER ASSE 4 “ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER” ALLEGATO 5 MODULO DI CANDIDATURA DEL PARTENARIATO (RETTIFICATO IL 12 GIUGNO 2009) Regione Siciliana Allegato 5 – Modulo di candidatura del partenariato Prima fase INDICE 1. DATI DEL GAL/COSTITUENDO GAL................................................................. 3 1.1. Anagrafica del GAL/costituendo GAL................................................................................3 1.2. Caratteristiche della società .................................................................................................3 2. IL TERRITORIO DEL PARTENARIATO.............................................................. 5 2.1. Cartografia ...........................................................................................................................5 2.2. Territorio del partenariato ....................................................................................................6 3. ANALISI TERRITORIALE E STRATEGIA DI INTERVENTO......................... 17 3.1. Analisi territoriale..............................................................................................................17 3.2. Analisi SWOT del territorio di riferimento e individuazione dei fabbisogni prioritari e di sostenibilità ambientale..................................................................................................................27 3.3. Qualità e coerenza della strategia.......................................................................................34 -

SELF GUIDED WALKING TOUR from the MADONIE MOUNTAINS to the COAST Your Journey Begins in the Centre of Sicily, and Takes You Acro

SELF GUIDED WALKING TOUR FROM THE MADONIE MOUNTAINS TO THE COAST Your journey begins in the centre of Sicily, and takes you across the Madonie Mountains, passing ancient oak and maple trees as old as 800 years. You travel along a Roman road following in the footsteps of those who once used it as a trade route to the coast. As you emerge from the forests, you are met with breathtaking views of the coastline across to the rock of Cefalù and the Aeolian Islands, where you descend through olive groves and fruit orchards using an old mule track, into the village of Sant'Ambrogio. The level of activity is moderate with some short strenuous uphill sections. The paths are mostly unmarked but easy to follow using the descriptions, maps and GPS coordinates provided. On request the tour can be shortened by 1 or 2 days. Day 1: Transfer from Catania or Palermo airport to Gangi Overnight: Villa Raino, a restored Baronial villa, dating back to the 1700s, situated in a tranquil valley behind Gangi. www.villaraino.it Dinner included (with house wine). Day 2: Gangi - Geraci Siculo From Villa Raino you walk up an ancient drover’s road, before descending into a valley using the old trade route. You cross a Roman bridge and pass rugged scenery by walking on an ancient mule track which leads up to the town of Geraci Siculo and the ruins of the 11th century Saracen castle. Here you have time to wander and explore the town before being driven to Gangi, the 2015 winner of the “Borgo Più Bello d’Italia”, (the most beautiful village in Italy), known for its artistic qualities, culture, local handicrafts and wonderful cuisine. -

V Concerto Ad Alta Quota

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA COMUNICATO STAMPA Concerto ad Alta Quota sulle montagne madonite Domenica 1 ottobre la V edizione del concerto a Piano Caterineci. Partenza da Petralia Soprana e Geraci Siculo. Petralia Soprana (Pa) – L’appuntamento con il concerto ad Alta Quota si avvicina. Le montagne della Madonie si preparano ad essere scalate. Il cammino verso Piano Catarineci partirà alle prime ore del mattino di domenica 1 ottobre. C’è già chi guardando la montagna sente i suoni della natura misti alle note della fisarmonica che per l’edizione di quest’anno è lo strumento principe. L’Associazione Liber.A.zione, organizzatrice dell’evento, non vede l’ora di partire con lo scopo di ristabilire un contatto fraterno tra l’uomo e le montagne attraverso la musica. I disastri boschivi, gli incendi e le violenze alla montagna continuano ad esistere perché l’uomo ha perso l’amore per l’ambiente, si è allontanato dalla natura. Ecco perché c’è bisogno di stimoli di iniziative per creare una maggiore sensibilità, una sorta di riavvicinamento tra esseri viventi per proteggere il pianeta che ci è stato donato milioni di anni fa. Con il patrocinio dei comuni di Petralia Soprana, Petralia Sottana e Geraci Siculo, l’Ente Parco delle Madonie e la BCC “San Giuseppe” di Petralia Sottana, grazie ai sostenitori e ad altri sponsor, con l’assistenza dell'azienda regionale Foreste Demaniali e l'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Palermo, sarà possibile anche quest’anno raggiungere Piano Catarineci attraverso un percorso trekking. La partenza è stata fissata da Petralia Soprana in “Contrada Savochella”, davanti il cancello delle “Foreste Demaniali”. -

Assemblea Territoriale Idrica Palermo

REGIONE SICILIANA Assemblea Territoriale Idrica Palermo STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA Sede Legale: Piazza Pretoria, 1 cap 90133 Palermo Sede Operativa: Via Roma,19 cap 90133 Palermo Tel. 091 6628735 –fax 091 6628736 /08 Email : [email protected] – PEC : [email protected] C.F. 97331880829 Prot. n° /2020 Palermo, li TRASMESSA VIA PEC AL CONSIGLIO DELL ’O RDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO PIAZZA VITTORIO EMANUELE , 6 90138 PALERMO ORD .PALERMO @CERT .LEGALMAIL .IT OGGETTO : “Istituzione dell’Elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi legali dell’Assemblea Territoriale Idrica di Palermo ” Al fine di darne massima diffusione, si invia in allegato l’avviso pubblico per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti esterni per l’affidamento di incarichi legali da parte dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo. Si rappresenta che le istanze per l’iscrizione nell’elenco, corredate dalla documentazione richiesta al punto 4 dell’Avviso, dovranno essere trasmesse tramite PEC all’ indirizzo [email protected] con la seguente dicitura: “ Iscrizione Elenco dei professionisti per il conferimento di incarichi legali ” e dovranno pervenire entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di Febbraio 2021. Nel rimanere a disposizione per ulteriori informazioni, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. IL DIRETTORE Ing Gaetano Grifasi ATI PA - Protocollo n. 0000227 del 15-02-2021 - partenza ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA - PALERMO Alia, Alimena, Aliminusa, -

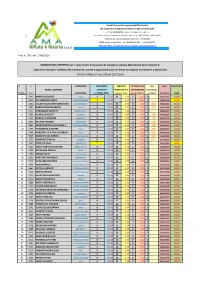

N° Richiedente Indirizzo Data Di Nascita Luogo Di Nascita Buono Richiesto

DATA DI LUOGO DI BUONO DATA CIRC. DATA N° RICHIEDENTE INDIRIZZO BENEFICIARIO ESITO NASCITA NASCITA RICHIESTO NASCITA RES. ESAME 1 Abbate Anna Via Giulio Sermiento, 8 11/08/1943 Palermo Buono sociale Grigoli Antonina 19/11/1963 2° Positivo 02/11/2006 2 Abbate Caterina Via Orazio Antinori, 4/A 16/08/1933 Palermo Buono sociale Frenda Giuseppe 20/03/1968 5° Positivo 27/10/2006 3 Abbate Rosa Via S.M. 22, 127 03/07/1947 Palermo Buono sociale Cataldo Giovanni 05/09/1945 Monreale Positivo 05/09/2006 4 Abbolone Nunzia via L Bianchini 12 21/06/1961 Palermo Buono Sociale Romeo Maria 03/09/1927 7° Positivo 13/06/2006 5 Abbruscato salvatore Via Gaetano Di Pasquale, 22/C 11/10/1930 Palermo Buono sociale Guarnotta Maria 19/10/1935 2° Positivo 31/10/2006 6 Abramonte Eleonora Via Messina Marine, 783 17/06/1951 Palermo Buono Sociale La Vardera Gioacchino 06/03/1932 2° Positivo 03/11/2006 7 Abruscato Francesca Via Oreto, 339 28/06/1941 Ventimiglia di Sicilia (PA) Buono Sociale Landolina Ignazio 06/07/1972 3° Positivo 19/10/2006 8 Acciarito Rosaria via F. Cappellini 31 21/10/1967 Palermo Buono Sociale Piazza Valentina 12/07/1983 Villabate positivo 05/07/2006 9 Acquaviva Anna Maria Via dell'Airone, 33 18/05/1953 Palermo Buono Sociale Rosone Tommaso 22/10/1971 3° Positivo 20/10/2006 10 Acquisto Francesco Via Orecchio, 12 01/04/1957 Palermo Buono Sociale LA RICHIDENTE 01/04/1957 8° Negativo 25/10/2006 11 Adelfio Giuseppa Via delle Sedie Volanti, 23 20/03/1948 Palermo Buono Sociale La Vara Edoardo 13/02/1981 1° Positivo 23/10/2006 12 Adelfio Ninfa Via Fausto Coppi, 9 23/01/1979 Pal Palermo Buono Sociale Piazza Giorgio 14/01/2001 7° Positivo 03/10/2006 13 Adelfio Salvatore Corso dei Mille, 1474 09/12/1957 Pal Palermo Buono Sociale Adelfio Carmelo 09/03/1957 2° Positivo 22/09/2006 14 Adelfio Santina Via Brigata Aosta, 56 12/04/1961 Palermo Buono Sociale Scrivano Francesca 02/12/1997 8° Positivo 21/09/2006 15 Affranchi Pietro Via Cappuccini. -

17/08/2020 Graduatoria Definitiva

Società Consortile a responsabilità limitata per la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale – P.IVA 06339050822 - Sede: Via Leone XIII n. 32 – Iscritta alla Camera di Commercio di Palermo ed Enna: R.I. 06339050822 - REA 314696 Iscritta all’Abo Nazionale Gestori Ambientali n. PA/012503 90020 Castellana Sicula (PA) - tel. 0921642299/702 – f ax 0921562782 Indirizzo PEC: [email protected] Prot. n. 2445 del 17/08/2020 GRADUATORIA DEFINITIVA per il reperimento di personale da impiegare a tempo determinato nelle mansioni di "operatore ecologico" (addetto alle mansioni di raccolta e spazzamento) per far fronte ad esigenze immediate e straordinarie. AVVISO PUBBLICO Prot. 2238 del 20/07/2020 n. n° COMUNE DI MESE NON SERVIZIO ATTESTATI DI FIGLI DATA PUNTEGGIO NOME COGNOME LAVORATI PRESTATO P.A. FORMAZIONE FISCALMENTE Progr. Prot. RESIDENZA ULTIMI 5 ANNI 0,2 punti mese 5 punti attestato A CARICO DI NASCITA CONS. 1 2403 BARBERI GIUSEPPE GANGI 3 57,00 12 2,40 2 10,00 0 - 06/03/1987 69,40 2 2340 SCHIMMENTI MARCO POLIZZI GENEROSA 3 57,00 - 0,00 2 10,00 0 - 25/09/1992 67,00 3 2522 CALATO SALVATORE SEBASTIANO SCLAFANI BAGNI 2 58,00 33 6,60 0 0,00 1 0,50 29/03/1961 65,10 4 2381 BARBERI SANDRO MARIA GANGI 3 57,00 12 2,40 1 5,00 1 0,50 02/03/1988 64,90 5 2417 CORRADINO GIUSEPPE GERACI SICULO 0 60,00 24 4,80 0 0,00 0 - 18/09/1995 64,80 6 2582 ALISEO CONCETTA ALIMENA 0 60,00 12 2,40 0 0,00 2 1,00 14/06/1995 63,40 7 2358 PORCELLO GIUSEPPE BOMPIETRO 0 60,00 12 2,40 0 0,00 2 1,00 08/01/1991 63,40 8 2660 DI CARA VANESSA BOMPIETRO 0 60,00 12 2,40 0 0,00 2 1,00 30/03/1990 63,40 9 2659 MONTEONOFRIO GIOVANNA S. -

REGISTRO PUBBLICO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI (ASSISTENTI ALL'infanzia) DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI D 35 E D 37

REGISTRO PUBBLICO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI (ASSISTENTI ALL'INFANZIA) DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI D 35 e D 37 ALLEGATO 2 ATTUALE DATA DISPONIBILITA' AUTOMUNIT DISPONIBILITA' TEMPO PREFERENZA SEDE DI COGNOME NOME LUOGO NASCITA INDIRIZZO E-MAIL REQUISITI POSSEDUTI POSIZIONE NASCITA LAVORATIVA O DI LAVORO LAVORO LAVORATIVA Abbruscato Corso di Formazione Nunzia 30/10/1969 Caccamo Immediata Disoccupato si mattina Termini Imerese 1 Scimè Professionale Alimena,Blufi, Bompietro, Corso di Formazione Castellana Sicula, Gangi, Geraci Alaimo Concetta 11/10/1977 Gangi [email protected] Immediata Occupato si pomeriggio 2 Professionale Siculo, Petralia Sottana, Petralia Soprana, Polizzi Generosa Caltavuturo, Castellana Sicula, Corso di Formazione Albanese Cinzia D. 30/01/1985 Petralia Sottana [email protected] Immediata Disoccupato si mattina, pomeriggio Cerda, Polizzi Generosa, Scillato, 3 Professionale Sclafani Bagni Corso di Formazione Caccamo, Termini Imerese, Alesi Rosaria 28/07/1963 Ciminna Immediata Disoccupato si mattina, pomeriggio 4 [email protected] Professionale Trabia Corso di Formazione Caccamo, Cerda, Sciara, Termini Alesi Nicasia 13/03/1964 Ciminna [email protected] Immediata Disoccupato si non ha preferenze 5 Professionale Imerese, Trabia Corso di Formazione Caccamo, Termini Imerese, Amodeo Graziella 24/07/1983 Termini Imerese [email protected] Immediata Occupato si non ha preferenze 6 Professionale Trabia Corso di Formazione Caccamo,Cerda,Sciara, Termini Anello Antonella 28/05/1986 Termini Imerese [email protected] -

Centri Informativi E Presidi Turistici

PARCO DELLE MADONIE European & Global Geopark - Operante con il supporto dell’UNESCO Centri informativi e Presidi turistici ENTE PARCO DELLE MADONIE Corso P. Agliata, 16 90027 Petralia Sottana Tel. 0921-684011 - Fax 0921-680478 www.parcodellemadonie.it [email protected] CALTAVUTURO Municipio tel. 0921-541097 0921-540109 - tel. 0921-541869 Ufficio turistico tel. 0921-541097 [email protected] CASTELBUONO Municipio tel. 0921-671162 Ufficio turistico tel. 0921-671124 [email protected] www.castelbuono.com www.castelbuono.org CASTELLANA SICULA Municipio tel. 0921-558111 Ufficio turistico tel. 0921-562546 [email protected] www.castellanasicula.pa.it CEFALU’ Municipio tel. 0921-924111 Ufficio turistico tel. 0921-923327 [email protected] www.cefalu.it COLLESANO Municipio tel. 0921-661158 Ufficio turistico tel. 0921-664001 [email protected] www.comune.collesano.pa.it www.collesano.org GERACI SICULO Municipio tel. 0921-643080 0921-643078 Ufficio turistico tel. 0921-643607 [email protected] www.comune.geracisiculo.pa.it GRATTERI Municipio tel. 0921-29214 Ufficio turistico tel. 0921-431104 [email protected] www.comune.gratteri.pa.it www.gratteri.org ISNELLO Municipio tel. 0921-662032 0921-662496 - 0921-662359 [email protected] www.comune.isnello.pa.it PETRALIA SOPRANA Municipio tel. 0921-684111 Ufficio turistico tel. 0921-680806 [email protected] www.comune.petraliasoprana.pa.it www.petraliasoprana.org PETRALIA SOTTANA Municipio tel. 0921-641311 Ufficio turistico com.le tel. 0921-641811 Ufficio turistico te. 0921-684035 [email protected] www.comune.petraliasottana.pa.it POLIZZI GENEROSA Municipio tel. 0921-551600 Ufficio turistico tel. 0921-649187 [email protected] www.comune.polizzi.pa.it POLLINA Municipio tel. -

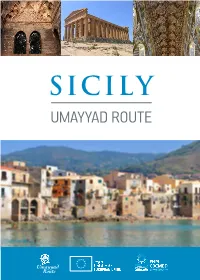

Sicily UMAYYAD ROUTE

SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route SICILY UMAYYAD ROUTE SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Index Sicily. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Edition Introduction Andalusian Public Foundation El legado andalusí Texts Maria Concetta Cimo’. Circuito Castelli e Borghi Medioevali in collaboration with local authorities. Graphic Design, layout and maps Umayyad Project (ENPI) 5 José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Free distribution Sicily 7 Legal Deposit Number: Gr-1518-2016 Umayyad Route 18 ISBN: 978-84-96395-87-9 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Itinerary 24 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí © of texts: their authors © of pictures: their authors Palermo 26 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Cefalù 48 Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries in the Mediterranean region: Spain, Portugal, Italy, Tunisia, Egypt, Lebanon and Jordan. Calatafimi 66 This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary (Fundación Pública Castellammare del Golfo 84 Andaluza El legado andalusí) and their Sicilian partner (Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali) and can under no Erice 100 circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s management structures. -

REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI D 35 E D 37 Allegato 1 ATTUALE DATA RECAP

REGISTRO PUBBLICO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI DEI DISTRETTI SOCIO SANITARI D 35 e D 37 Allegato 1 ATTUALE DATA RECAP. DISPONIBILITA' AUTOMUNIT DISPONIBILITA' PREFERENZA SEDE COGNOME NOME LUOGO NASCITA INDIRIZZO E-MAIL REQUISITI POSSEDUTI POSIZIONE NOTE NASCITA TELEF. LAVORATIVA O TEMPO DI LAVORO DI LAVORO LAVORATIVA Abbruscato Nunzia 30/10/1969 Caccamo 328/6527547 Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato si mattina Termini Imerese 1 Scimè Caccamo, Cerda, Montemaggiore Belsito, Abruscato Giuseppe 27/06/1987 Termini Imerese 340/4176957 [email protected] Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato si non ha preferenze 2 Sciara, Termini Imerese, Trabia Termini Imerese, Albanese Maria 22/08/1971 Termini Imerese 328/4651139 [email protected] Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato si non ha preferenze 3 Trabia Caccamo, Cerda, 4 Alesi Nicasia 13/03/1964 Ciminna 320/8735765 [email protected] Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato si non ha preferenze Sciara, Termini Imerese, Trabia Caccamo, Termini Alesi Rosaria 28/07/1973 Ciminna 328/2225753 [email protected] Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato si mattina, pomeriggio 5 Imerese, Trabia Caccamo, Cerda, Alessandro Antonietta 26/01/1963 Termini Imerese 349/5881631 Corso di Formazione Professionale Immediata Disoccupato non ha preferenze Sciara, Termini 6 Indricchio Imerese, Trabia 7 Alessi Marianna 25/04/1980 Petralia Sottana 338/1400156 [email protected] Corso di Formazione Professionale Occupato -

Graduatoria Unica Di Singolo Dimensionamento Per Individuazione Perdenti Posto I.C

Graduatoria unica di singolo dimensionamento per individuazione perdenti posto I.C. "CASTELLANA S. - POLIZZI G." (PAIC820003) - I.C. "POLIZZANO" GANGI (PAIC84500B) - I.C. PETRALIA SOPRANA (PAIC83000N) - I.C. "21 MARZO" PETRALIA SOTTANA (PAIC82700T) Art. 45 CCNI mobilità 2019/22 Collaboratori scolastici N. Cognome/Nome Data nascita Servizio Esig.Fam Tit. Tot. Punt. Prec. CCNI* SEDE DI TITOLARITA' A.S. 2020/21 Codice SEDE DI SERVIZIO A.S. 2020/21 Eventuale opzione a domanda Codice Preferenza espressa ai sensi Codice ord. gen. ai sensi dell'art. 45, comma dell'art. 45, comma 19/III, CCNI 19/II, CCNI mobilità 2019/22** mobilità 2019/22 1 DI GANGI GIUSEPPE 02/06/1967 966,00 24,00 0,00 990,00 Art. 40, comma 1, punto III/1 I.C. "CASTELLANA S.-POLIZZI G." PAIC820003 PLESSO DI CASTELLANA SICULA NO ============== NO ============== 2 CHICHI CARMELO 27/01/1959 812,00 24,00 0,00 836,00 Art. 40, comma 1, punto III/3 I.C. "21 MARZO" PETRALIA SOTTANA PAIC82700T PLESSO DI GERACI SICULO I.C. POLIZZANO GANGI PAIC84500B NO ============== 3 LA PLACA GIUSEPPE 21/03/1964 533,00 24,00 0,00 557,00 Art. 40, comma 1, punto III/1 I.C. PETRALIA SOPRANA PAIC83000N PLESSO DI PETRALIA SOPRANA NO ============== NO ============== 4 D'ALFONZO LUCIA PAOLA 12/12/1962 499,33 24,00 12,00 535,33 Art. 40, comma 1, punto III/1 I.C. PETRALIA SOPRANA PAIC83000N PLESSO DI PETRALIA SOPRANA NO ============== NO ============== 5 FERRUZZA GRAZIELLA 09/05/1963 498,67 24,00 0,00 522,67 Art. 40, comma 1, punto III/3 I.C.