Projet De Prolongation De La Durée D'exploitation De La Carrière De

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Analyses En Mobilité Des Territoires Ruraux Pays De La Chatre En Berry DREAL Centre-Val De Loire – Mai 2019

Mobilité en milieu rural Analyses en mobilité des territoires ruraux Pays de la Chatre en Berry DREAL Centre-Val de Loire – Mai 2019 41 rue du Chemin Vert - 75011 Paris T. 01 55 28 00 75 www.auxilia-conseil.com SOMMAIRE Caractéristiques du territoire et urbanisation p.3 Conditions de déplacement p.7 Pratiques de mobilité p.16 2 Caractéristiques du territoire et urbanisation 3 Démographie et socio-économie Population des communes Population des 6 communes les plus peuplées du territoire (communes de plus de 1 000 habitants) (source : INSEE 2015) Population 2015 La Châtre 4 178 Neuvy-Saint-Sépulchre 1 656 Montgivray 1 613 Aigurande 1435 Le Magny 1 081 Cluis 1 002 Une faible hiérarchisation des communes du territoire en fonction de leur poids de population >> Plus de 60% des communes comptent moins de 500 habitants >> Une polarité principale majoritairement formée par les communes de La Châtre, Montgivray et La Magny 4 Démographie et socio-économie Evolution de la population Dans 60% des communes, la population a diminué entre 2010 et 2015 >> Seules 7 communes ont connu une augmentation de leur population sur la même période (entre 1,1% et 2,9%) >> Les 6 communes les plus peuplées ont connu une stagnation ou une baisse de leur population >> Les communes ayant vu leur population augmenter regroupent moins de 500 habitants (sauf pour deux communes situées au sud du territoire, regroupant entre 500 et 1 000 habitants) 5 Démographie et socio-économie Densité de population La densité de population : un enjeu important en matière de mobilité et de desserte en transports en commun. -

Projet De Découpage Des Nouveaux Cantons Et Les Communautés De Communes

Projet de découpage des nouveaux cantons et Les Communautés de Communes CHABRIS LA VERNELLE MENETOU- LYE SUR- NAHON SEMBLECAY DUN-LE- 4 POELIER VARENNES- PARPECAY SUR-FOUZON ANJOUIN SAINTE- SAINT- FONTGUENAND FAVEROLLES CECILE CHRISTOPHE- VILLENTROIS EN-BAZELLE VALENÇAY POULAINES BAGNEUX 14 BUXEUIL ORVILLE VEUIL LUCAY-LE-MALE AIZE REBOURSIN SAINT- limites CC VICQ-SUR-NAHON MEUNET- LUCAY- PIERRE- SAINT- LE-LIBRE DE-JARDS FLORENTIN SUR-VATAN GUILLY ECUEILLE REUILLY LANGE ROUVRES-LES-BOIS VATAN JEU- 3LA CHAPELLE- GIROUX SAINT- MALOCHES BAUDRES FONTENAY LAURIAN DIOU PREAUX HEUGNES GEHEE BOUGES-LE-CHATEAU LINIEZ PAUDY SAINT-CYRAN- SELLES- MOULINS- 13 MIGNY DU-JAMBOT SUR-NAHON SUR-CEPHONS LEVROUX MENETREOLS- SAINTE-LIZAIGNE SAINT- SOUS-VATAN MEDARD FLERE- 11 FREDILLE SAINT-MARTIN- BRETAGNE LA-RIVIERE CHATILLON- VILLEGOUIN DE-LAMPS PELLEVOISIN LIZERAY SAINT-GEORGES- SUR-INDRE LES BORDES SUR-ARNON LE TRANGER LEVROUX SOUGE SAINT-PIERRE- DE-LAMPS SAINT-VALENTIN ISSOUDUN PALLUAU- BRION SUR-INDRE CLERE-DU-BOIS 9 FRANCILLON LA CHAMPENOISE ISSOUDUN CLION ARGY 15 SAINT- VILLEGONGIS AOUSTRILLE MURS CHOUDAY ARPHEUILLES SAINT- NEUVY-PAILLOUX OBTERRE GENOU BUZANÇAIS VINEUIL COINGS THIZAY CONDE VILLIERS SAINT-LACTENCIN CHEZELLES SEGRY13 SAULNAY BUZANÇAIS VILLERS- MONTIERCHAUME SAINT-AUBIN VILLEDIEU-SUR-INDRE LES-ORMES AZAY-LE-FERRON SAINTE- BRIVES PAULNAY SAINTE-GEMME DEOLS FAUSTE LA CHAPELLE- CHÂTEAUROUX 5 MEUNET- DIORS MEZIERES- ORTHEMALE 1 VOUILLON PLANCHES 6 EN-BRENNE CHÂTEAUROUX 3 VENDOEUVRES NIHERNE 2 MARTIZAY 18 ETRECHET MARON AMBRAULT SAINT-MICHEL- -

Sous-Série 1 E Titres De Familles

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L’INDRE Sous-série 1 E Titres de familles (1290-1792) Inventaire sommaire par Théodore Hubert Châteauroux 1876 [corrections et compléments M. du Pouget, 2008] [restructuré en 2020] 1 Introduction Ce fonds est constitué par les papiers et archives des émigrés ainsi que ceux des familles propriétaires de dîmes. Il s'agit d'archives séquestrées lors de la Révolution française. Les documents ont été regroupés par familles, dans l'ordre alphabétique de celles-ci. Il convient de noter que c'est au nom des derniers propriétaires des documents que sont regroupés les dossiers et que certains fonds se sont enrichis, au cours des siècles, par le jeu des alliances, de documents concernant d'autres familles. Les familles les plus importantes du Bas-Berry sont représentées dans ce fonds, mais les archives conservées sont d'inégale importance suivant les familles. On peut citer notamment les fonds des familles suivantes : Barbançois, Beauvilliers, Bourbon-Condé, Chabrillat, Crublier de Chandaire, Dumont du Breuil-Yvain, Dupin, Durfort, Duverdier, Forges, Fougières du Sailllant, Gast du Trochat, Gaucourt, Hilaire de Joviac, Lecoigneux de Bélâbre, Lusignan, Mangin de Beauvais, Rochechouart de Mortemart, Rochechouart de Pontville, Rollin de Fougerat, Savary de Lancosme. Le fonds contient plusieurs documents concernant l’amiral Philippe de Chabot (1480-1543), qui fut seigneur de Buzançais. Les titres de famille étaient initialement confondus avec les archives notariales au sein de la série E ; ils formaient les 526 premiers articles de cette série. Ceci explique que les 526 premières cotes de la sous-série 2 E soient demeurées vacantes lorsque les sous séries 1 E (Titres de familles) et 2 E (notaires) furent constituées, car les documents restèrent un certain temps toujours conservés sous leur cote d’origine en E. -

N°25 Bulletin Municipal

BULLETIN MUNICIPAL N°25 Chronique de l’année 2019 Le Village de Montservet Sommaire Patrimoine historique : Les Brandes de Montservet PAGES 3 LE MOT DU MAIRE Le Conseil Municipal 4 ETAT CIVIL vous présente 5 à 8 DOSSIERS DU CONSEIL MUNICIPAL 9 COMITE DE VIGILANCE- REPAS DES AINES ses meilleurs voeux 10-11 MONTSERVET pour 2020 12-13 LA TRUITE AIGURANDAISE 14-15 PARC DES PARELLES 16 L’ECOLE 17 BIBLIOTHEQUE – A.D.I.C – A.P.E DES SENTES 18 SOUVENIR CHRISTHOPHE CHICAUD 19 LES BERGERES EN FOLIE 20 LISTE DES ASSOCIATIONS- DONNEURS DE SANG 21 L’AMICALE DE CREVANT 22 LES CABOCH’ART 23 COMITE DES FÊTES 24 ANCIENS COMBATTANTS – CUMA DE CREVANT 25 CLUB DE MARCHE - BALADES ET RANDOS 26-27 FAMILLES RURALES 28 FOOTBALL CLUB DU BAS BERRY 29 PETANQUE 30 COLLECTES DECHETS 31 à 34 INFORMATIONS PRATIQUES 35 AGENDA (FÊTES ET MANIFESTATIONS) 2 LE MOT DU MAIRE Et pour 2020 : - Comme prévu, auront lieu l’achèvement des travaux pour l’épicerie et la construction des 5 pavillons de l’ex- tension du HRPA. Une prévision de réfection de voierie a été actée fin 2019 avec une demande de subvention départementale Mesdames, Messieurs, concernant la VC 322, le bois de la Motte, la VC 103 le Voici 25 ans paraissait notre premier bulletin municipal. Danjon, la VC 305 le Petit pommier et la VC 303 le Purget. Autant d’occasions pour retracer en toute simplicité la vie - Divers travaux déjà prévus en 2019 seront réalisés sur de la commune et notre action, et d’opportunités pour des logements locatifs, l’école, l’agence postale et une m’adresser à vous en tant que Maire. -

Compte-Rendu De L'assemblée Générale Du Syndicat Mixte

Page 1 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA CHÂTRE-EN-BERRY EN DATE DU 10 février 2020 Salle de La Chapelle, rue Jean Pacton à La Châtre ****************** Étaient présents : 61 membres 1 M. DEGAY Jean Michel (Maire d’AIGURANDE) Président 2 M. ALIX Claude (NERET) 3 M. ALLEBEE Robert (POULIGNY NOTRE DAME) 4 Mme AUROUX Karine (ST CHRISTOPHE EN BOUCHERIE) 5 M. BALLEREAU Jean Marc (CLUIS) 6 Mme BEHRA Hélène (MERS SUR INDRE) 7 M. BELLET Alain (POULIGNY ST MARTIN) 8 Mme BLANCHARD Chantal (VICQ EXEMPLET) 9 M. CALAME Daniel (Maire de SAINT PLANTAIRE) 10 Mme CHAGNON Josette (LACS) 11 M. CHARASSON Patrick (Maire de FEUSINES) 12 Mme COMMON Colette (SAZERAY) 13 Mme D’HOOGHE Nicole (VERNEUIL SUR IGNERAIE) 14 M. DAUGERON François (Maire de SAINTE SEVERE) 3ème Vice-Président 15 M. DEBEURET Jean Louis (MOUHERS) 16 Mme DEBONDANS Sylvie (VIJON) 17 M. DEGUET Rémy (SAINT PLANTAIRE) 18 Mme DUPEUX Marie Jeanne (SAZERAY) 19 M. FOISEL Michel (FOUGEROLLES) 20 M. GRANDHOMME Hervé (Maire d’ORSENNES) 21 M. GROLLEAU Philippe (LA BERTHENOUX) 22 M. HERLEMONT Etienne (LIGNEROLLES) 23 Mme LABESSE Elisabeth (Maire de CHASSIGNOLLES) 24 Mme LABRUNE Nathalie (MONTIPOURET) représentée par Mme MERCIER suppléante 25 M. LAFONT Jean-Marc (MERS SUR INDRE) 26 M. LAGOUTTE Gérard (LOURDOUEIX ST MICHEL) 27 Mme LAMY Danielle (Maire de POULIGNY NOTRE DAME) 28 M. LAPLACE Bernard (FEUSINES) 29 M. MATHEY Jean Luc (NEUVY ST SEPULCHRE) 30 M. MENURET Quentin (LYS ST GEORGES) 31 M. MERCIER André (THEVET ST JULIEN) 32 M. MINET Claude (Maire de CLUIS) 33 M. -

ENQUETE PUBLIQUE ICPE 10 Juin - 11 Juillet 2015

Tribunal Administratif de Limoges TA E15-002/36 COM EOL Préfecture de l’INDRE Arrêté du 7 mai 2015 ENQUETE PUBLIQUE ICPE 10 juin - 11 juillet 2015 DEMANDE D’AUTORISATION de la SAS PARC EOLIEN de MONTCHEVRIER en vue d’exploiter un PARC EOLIEN DE CINQ AEROGENERATEURS ET DE DEUX POSTES DE LIVRAISON sur la commune de MONTCHEVRIER (INDRE) RAPPORT de la COMMISSION D’ENQUETE Président : François HERMIER Membres titulaires : Bernard GAUDRON Michel DUPEUX Membres suppléants : Lionel LALEVEE Dominique BERGOT Août 2015 Projet de Parc Eolien Montchevrier (36) Sommaire 1 OBJET DU PROJET ...................................................................................................... 4 1.1 Présentation préalable du Projet .............................................................................. 4 1.2 Objet de l’enquête .................................................................................................... 6 1.3 Cadre juridique ........................................................................................................ 7 2 ORGANISATION DE L’ENQUETE ................................................................................. 8 2.1 Désignation de la commission d’enquête ................................................................. 8 2.2 Date et périmètre de l'enquête ................................................................................. 8 2.3 Publicité et affichage ................................................................................................ 9 2.4 Siège et modalités de l'enquête, -

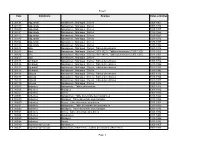

Sheet1 Page 1 Cote Commune Analyse Dates Extrêmes 3 E 001/38 Aigurande Naissances

Sheet1 Cote Commune Analyse Dates extrêmes 3 E 001/38 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1903-1907 3 E 001/39 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1908-1912 3 E 001/40 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1913-1917 3 E 001/41 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1918-1922 3 E 001/42 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1923-1927 3 E 001/43 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1928-1932 3 E 001/44 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1933-1937 3 E 001/45 Aigurande Naissances ; Mariages ; Décès 1938-1942 3 E 002/14 Aize Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1903-1912 3 E 002/15 Aize Naissances ; Mariages ; Décès (1913-1921) ; Tables décennales (1913-1922) 1913-1922 3 E 002/16 Aize Naissances ; Mariages ; Décès (1922-1932) ; Tables décennales (1923-1932) 1922-1932 3 E 002/17 Aize Naissances ; Mariages ; Décès 1933-1942 3 E 003/15 Ambrault Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1903-1912 3 E 003/16 Ambrault Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1913-1922 3 E 003/17 Ambrault Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1923-1932 3 E 003/18 Ambrault Naissances ; Mariages ; Décès 1933-1942 3 E 004/16 Anjouin Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1903-1912 3 E 004/17 Anjouin Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1913-1922 3 E 004/18 Anjouin Naissances ; Mariages ; Décès ; Tables décennales 1923-1932 3 E 004/19 Anjouin Naissances ; Mariages ; Décès 1933-1942 3 E 005/55 Ardentes Naissances ; Tables décennales 1903-1912 3 E 005/56 Ardentes Mariages 1903-1912 3 -

5.3. Risques, Pollutions Et Nuisances Anthropiques

Chapitre I - État initial de l’Environnement 5.3. RISQUES, POLLUTIONS ET NUISANCES ANTHROPIQUES A. LES RISQUES ET NUISANCES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS g. La pollution lumineuse POLLUTION LUMINEUSE SUR LE TERRITOIRE ET AUX ENVIRONS Une optimisation de l’éclairage public peut à la fois permettre une diminution des accidents de circulations de la route dus à l’éblouissement ou à la fatigue oculaire, de faire des économies d’énergies et finan- Issoudun ciers, mais aussi de préserver le milieu nocturne (trame étoilée, déplacement des espèces nocturnes) sans diminuer la qualité CHÂTEAUROUX de l’éclairage. Il a également été démontré qu’il pouvait y avoir un impact sur la santé humaine par un dérèglement du rythme bio- logique. Il est donc important de repenser les modes d’éclairages pour à la fois amé- Saint-Amand- Montrond liorer le cadre de vie et maintenir une qualité du service. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir. La carte ci-contre identifie les îlots de pollu- Argenton- La Châtre tion lumineuse sur le territoire intercommu- sur-Creuse nale et dans son contexte immédiat. Sur la Communauté des Communes La Châtre Sainte-Sévère, la pollution lumi- neuse se concentre principalement sur la partie centrale du territoire, et plus particu- lièrement au niveau le l’unité urbaine de La Châtre. Néanmoins, le taux de nuisances apparaît MONTLUÇON relativement modéré. Les répercussions La Souterraine susceptibles d’être induites pour la faune locale sont vraisemblablement assez faibles. NIVEAU DE POLLUTION LUMINEUSE En nombre d’étoiles visible selon les conditions 50 100 200 250 500 1000 1800 3000 5000 Source : Avex-asso, 2016 251 RAPPORT DE PRÉSENTATION // Tome I - Diagnostic Territorial 5.3. -

LIGNE I > LIGNE I

> LIGNE I > LIGNE I LES HORAIRES LES HORAIRES valablesvvaa du 10 décembre 2012 valablesvvaa du 10 décembre 2012 au 9 décembre 2013 au 9 décembre 2013 AIGURANDE > CHÂTEAUROUX CHÂTEAUROUX > AIGURANDE Service 1 Service 2 Service 3 Service 4 Service 7 Service 5 Service 6 Communes desservies L M Me L M Me L M Me Communes L M Me L M Me L M Me L M Me J V J V S J V S desservies J V S J V J V J V S TP TP TP TP TP TP TP Chéniers Train en provenance de Limoges* 11:21 17:09 18:19 18:53 Lourdoueix-Saint-Pierre Train en provenance de Paris* 10:42 18:08 18:46 AIGURANDE Monument aux Morts 6:09 Réseau Urbain Horizon Bus* 11:23 17:15 Montchevrier l CHÂTEAUROUX Gare Routière 11:35 17:30 18:25 19:15 Orsennes l Velles l Lourdoueix-Saint-Michel l Buxières-d’Aillac Mairie 19:00 Saint-Plantaire l Neuvy-Saint-Sépulchre Eglise 19:06 La Buxerette l Bouesse l Cluis Champ de Foire 6:26 Maillet l Mouhers l Gournay l Gournay l Mouhers l Maillet l Cluis Champ de Foire 19:18 Bouesse l La Buxerette l Neuvy-Saint-Sépulchre Eglise 6:40 Saint-Plantaire l Buxières-d’Aillac Mairie 6:44 Lourdoueix-Saint-Michel l Velles l Orsennes l CHÂTEAUROUX Gare Routière 7:19 8:35 14:15 Montchevrier l Réseau Urbain Horizon Bus* 7:32 8:53 14:29 AIGURANDE Monument aux Morts 19:35 Train en direction de Paris* Lourdoueix-Saint-Pierre 7:29 8:53 16:10 02 48 69 70 80 Train en direction de Limoges* 7:34 8:45 15:51 Chéniers TP : fonctionne toute l’année sauf les dimanches et jours fériés. -

La Re ! L'ind Dans Presta Tions Les Missions Et Du GDAB36

ÉDITION 2021 La bio dans l'Indre ! presta tions Les missions et du GDAB36 Production Filière Sensibilisation • Rencontres entre producteurs • Accompagnement des projets • Assurer un lien entre pro- pour dynamiser le réseau bio, de transformation : structu- ducteurs et consommateurs, 36 échanger les informations et ration du projet, formation, notamment lors de foires et Le GDAB les connaissances. recherche de financement salons bio. Ainsi, les consom- ans l’Indre, c’est en 1986 que des producteurs certifiés bio • Accompagnement technique et partenaires, conseil pour mateurs et les producteurs Dou en conversion se sont mobilisés et regroupés pour créer collectif et indivuel adapté la certification d’ateliers de échangent et réfléchissent le GDAB (Groupe de Développement de l'Agriculture Biologique). aux diverses productions transformation... ensemble à l’avenir de la bio. • Diagnostics et suivis des pro- • Structuration de micro filières • Interventions dans le milieu Depuis, le GDAB est devenu l'acteur incontournable du déve- jets de conversion, installation, dans une démarche cohé- scolaire et dans la formation loppement de l'agriculture biologique dans le département. Il formation et parrainage. Les rente et équitable : recherche agricole a pour objet la défense des intérêts juridiques et éthiques du agriculteurs souhaitant parrai- de nouveaux produits, pro- ner un nouvel agriculteur bio cessus de transformation, métier d'agriculteur biologique dont il assure la représentation peuvent contacter le GDAB. débouchés,… départementale. • Formations les techniques de • Promouvoir l’introduction de Les transformateurs bio, les collectivités, les personnes morales cultures, les soins alternatifs produits biologiques en res- ou consommateurs peuvent également adhérer à l'association. aux animaux, la pisciculture, tauration collective. -

Annuaires Delegues El Msa Bt 36-37-41

Annuaire des délégués des échelons locaux de la MSA Berry-Touraine - DEPARTEMENT DE L'INDRE - MANDAT 2020-2025 Nom représentant Prénom Dpt CANTON EL CONSTITUE NOM EL COLLEGE QUALITE ELU civilite Nom/raison sociale Prénom COMMUNE mandaire représentant 36 CHATEAUROUX-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 2ème TITULAIRE M. ALRIVIE LAURENT CHATEAUROUX 36 LA CHATRE LA CHATRE - NEUVY ST SEPULCHRE MARCHE BAS-BERRY 1er TITULAIRE MME AMARTIN MARYLINE VIGOULANT 36 CHATEAUROUX-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 3ème TITULAIRE M. ASS PRESENCE VERTE MOUCHET-POTHIER JACQUES CHATEAUROUX 36 LA CHATRE LA CHATRE - NEUVY ST SEPULCHRE MARCHE BAS-BERRY 1er SUPPLEANT M. AUGROS JEAN-PIERRE ST CHRISTOPHE EN BOUCHERIE 36 SAINT-GAULTIER ARGENTON SUR CREUSE - ST GAULTHIER ABC - ANGLIN BRENNE CREUSE 2ème TITULAIRE M. AUJEAN BERNARD ST GAULTIER 36 NEUVY-SAINT-SEPULCHRE LA CHATRE - NEUVY ST SEPULCHRE MARCHE BAS-BERRY 2ème TITULAIRE Vice-Président M. BALLEREAU JEAN-MARC CLUIS 36 LE BLANC BUZANCAIS - LE BLANC BRENNE - VAL DE L'INDRE 1er TITULAIRE Administrateur M. BARRE BERNARD LINGE 36 LA CHATRE LA CHATRE - NEUVY ST SEPULCHRE MARCHE BAS-BERRY 2ème TITULAIRE M. BEAUDOIN JEAN-CLAUDE STE SEVERE SUR INDRE 36 CHATEAUROUX-1 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 2ème SUIVANT MME BEAUGILLET CHRISTELLE CHATEAUROUX 36 ARDENTES ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 1er TITULAIRE Vice-Présidente MME BERGERE BRIGITTE SASSIERGES ST GERMAIN 36 SAINT-GAULTIER ARGENTON SUR CREUSE - ST GAULTHIER ABC - ANGLIN BRENNE CREUSE 2ème SUIVANT MME BERTHELEMY FANNIE LUANT 36 CHATEAUROUX-2 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 ARDENTES - CHATEAUROUX 1-2-3 2ème TITULAIRE Président M. -

CLUIS Années 1609/1740

Relevé des contrats de mariage Série 2 E (Archives départementales de l’Indre) CLUIS Années 1609/1740 Maîtres AMYOT, TIBORD, ROLIN, PEROTIN, PAJOT, GRONET, GARNIER, BEGUIN, DUPLOMB Guillaume, COURAUDIN,DARCHIS, GODIN, RATAUD, DUPLOMB, MIREPIED, BEAUNOIS, BEGUIN, THABAUD, DUBOYS ? PICHON ? PORNET ? BEJAUD ? TREBILHON Léonard et Claude, DUPLOMB Silvain, DELAGOUTTE Jean, SAUNIERE, PRONGER. Les noms et les prénoms des personnes ont été écrits comme sur les actes. 2 E 549 - Maître AMYOT Maître AMYOT, notaire royal La Châtre 22/07/1629 HUGUET Anthoine (honnête homme), bourgeois et marchand de la Châtre y demeurant, fils de + prudent homme HUGUET Anthoine et de Dame Anne MAYET et YEL Gabrielle (honnête fille), fille de maître Gilbert YEL, notaire et procureur de Culan et de Dame Jehanne BERAULT. En présence de la mère d’Anthoine, honnête Jehan Mayet, bourgeois de La Châtre, oncle maternel, prudent Claude Huguet, oncle paternel, maître Jacques Boucheron, bourgeois, son beau-frère de La Châtre, Robert Mercier ?, époux de dame Anne Huguet, son cousin germain, Jehan Dallée, cousin remué de germain. Anthoine et Charles Yel, frères germains de Gabrielle, maître Gabriel Guillemin, son parrain et cousin, prudent Gilbert Bérault, son oncle maternel, maître Anthoine Trompat, sergent royal, son cousin germain, Gilbert Bérault le jeune, son cousin germain, Mr Jehan Guillemin, cousin remué de germain, noble Hugues Bodin, capitaine du château de Culan, voisin et ami, honnête fille Marguerite Grangeron, cousine germaine. (Copie délivrée à Charles Yel, frère de Gabrielle). Maître GRONET, notaire royal 30/06/1621 BRETAUD Silvain, laboureur, fils de Jean ? BRETAUD et de Michelle PICHON de la paroisse de Bouesse (Le Magnollet) et COURAUD Pasquette, fille d’Estienne COURAUD et de Martine RENAUD.