Le Debut D'une Ascension…………

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Postuladas 4 Ciudades Para El Campeonato Del Mundo De 2005

Año V - Boletín Informativo No. 32 III - 2001 Orden de plata del Comité Olímpico Internacional en Louisiana, Suiza Juan Antonio Samaranch condecoró al judoka francés David Douillet Inf. Pág. 3 Postuladas 4 ciudades para el Campeonato del Mundo de 2005 Inf. Pág. 2 “El Judo Ucevista” Responsable: José M. Castelli B. E-mail: [email protected] El responsable no se solidariza necesariamente con el contenido de los artículos propuestos por colaboradores http://www.ucv.ve/judo.htm E-mail: [email protected] 3 Postuladas 4 ciudades para el Con Dios sí, pero con el Campeonato Mundial diablo nunca de 2005 por José M. Castelli B. Varsovia, Polonia Recientemente tuve (viajar) no puede ser Río de Janeiro, Brasil el gusto de compartir elemento suficiente El Cairo, Egipto con un gran ex com- como para mantener- Perth, Australia petidor judoka de nos como ovejas ante hace algunos años. tan claras desfachate- Mucho Judo dentro ces. de la conversación, El evidente desarrollo Varsovia tiene experiencia suficiente. Ha sin duda, y entre tan- de intereses propios, organizado su Campeonato Internacional to Judo, no pudo de- por encima de los ge- anual en innumerables ocasiones. jar pasarse la actitud nerales no deben ser El Cairo tuvo una experiencia (que según él), deben la bandera que deba- fundamental: fue el organizador del tener los atletas que mos izar. No en este Campeonato Mundial Junior celebrado en llegan a formar parte Camino. 1994, sin embargo no tuvo muy buena de la selección. "Una La influencia que han receptividad por parte de algunos vez que estás allí, logrado en muchos participantes quienes se quejaron del aunque veas cosas talentos, amenazados desagradable olor de sus calles y que no compartes es con el fin de una fruc- avenidas. -

Mundial Rio 2013

ESPECIAL JUDÔ Mundial EMREVISTA Rio 2013 Chegou a hora de torcer pelo Brasil em casa! Saiba tudo sobre competição Brasileiros em outras seleções CHIAKI ISHII Primeiro medalhista MEDALHAS do Brasil em pelo mundo: entrevista exclusiva Militar, Universíade e Sub-18 Uma publicação da CBJ - Confederação Brasileira de Judô | No 4 | Agosto-Setembro 2013 | www.cbj.com.br Inspirar é transformar boas ideias em realidade. — * Pesquisa da Cia de Talentos/Nextview People. da Cia de Talentos/Nextview * Pesquisa Tem gente que inova, tem gente que desenvolve tecnologia, tem gente que cria soluções. Nós somos feitos dessa gente. Que sabe, como ninguém, transformar desaƭos em oportunidades. Gente que fez da Petrobras a Empresa dos Sonhos dos Jovens*. E que é inspiração para muita gente. Gente. É o que inspira a gente. Inspirar é transformar boas ideias em realidade. — * Pesquisa da Cia de Talentos/Nextview People. da Cia de Talentos/Nextview * Pesquisa Tem gente que inova, tem gente que desenvolve tecnologia, tem gente que cria soluções. Nós somos feitos dessa gente. Que sabe, como ninguém, transformar desaƭos em oportunidades. Gente que fez da Petrobras a Empresa dos Sonhos dos Jovens*. E que é inspiração para muita gente. Gente. É o que inspira a gente. Caros amigos, caros judocas, On the occasion of the Judo World Championships 2013, I would like to greet the Brazilian Judo Confederation and all the participating countries and meanwhile I would like to thank EDITORIAL Chegamos a mais um momento ímpar para os amantes do judô no Brasil. all the National Federations, all the Continental Unions, as well as the members of the IJF Teremos a honra e a responsabilidade de, pela terceira vez na história, ÍNDICE Executive Committee and the IJF staff for their trust and support during the 6 years that sediar um Campeonato Mundial Sênior no Rio de Janeiro, depois das passed from my election in Rio. -

Histoire Du Judo

• HISTOIRE DU JUDO Le Judo, une inspiration de la nature En observant les branches chargées de neige et voyant les plus grosses casser sous le poids de l’agresseur naturel et les plus souples s’en débarrasser en pliant, un moine japonais fit le constat suivant : le souple peut vaincre le fort. S’inspirant de cette observation et des techniques de combat des samouraïs, Jigoro KANO posa en 1882 les principes fondateurs d’une nouvelle discipline : le Judo, littéralement « voie de la souplesse » . En proposant un développement physique, moral et spirituel, le Judo permet aux judokas de s’épanouir en harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres. En France , le judo apparaît dans les années trente, mais il se développe surtout après la deuxième guerre mondiale sous l’impulsion de Maître KAWAISHI et de Paul BONET-MAURY, président-fondateur de la Fédération Française de Judo en décembre 1946. Franchi en 2003, le cap des 580 000 licenciés place désormais la FFJDA comme la troisième fédération « olympique » en France. Cette réussite est l’histoire d’une passion partagée depuis toujours par tous les acteurs du Judo français, dirigeants, professeurs et pratiquants dans le respect des valeurs morales conformes à l’éthique du Judo. A partir des années 60, le courant sportif devient dominant. Le judo est inscrit au programme des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Brillants lors des compétitions européennes, les judokas français obtiennent leurs premiers succès en 1972 aux Jeux de Munich, puis au Championnat du monde de Vienne en 1975 où Jean-Luc ROUGE devient le premier champion du Monde français. -

C'est Au Professeur JIGORO KANO ( 1860-1938) Que L'on Doit Le Judo. Il a Su Recueillir L'héritage, À La Fois Des Techniques D

Présentation C'est au professeur JIGORO KANO ( 1860-1938) que l'on doit le Judo. Il a su recueillir l'héritage, à la fois des techniques de combat traditionnelles de son pays et de l'éducation de l'individu tant physique que mentale. Maître KANO après avoir étudié dans deux écoles de jujitsu décide d'ouvrir en Février 1882 à Eishogi ( banlieue de Tokyo ) son premier kodokan avec 9 élèves et 12 tatamis. 10 ans après, Maître KANO a plus de 600 élèves et à sa mort en 1938, il y a 120 000 judokas au Japon dont 85 000 ceintures noires. Le judo arrive en Europe en 1906 ( Allemagne ), 1908 ( Italie ), 1910 ( Belgique ) et en 1920 ( Autriche ). Son réel développement en France ne se fait que dans les années trente ( 1935 à Paris ) sous l'impulsion de Maître MIKINOSUKE KAWAISHI ( élève de JIGORO KANO ). Le judo se développe alors rapidement en France pour aboutir en décembre 1946 à la création de la Fédération Française de Judo. Les premiers championnats du monde ont eu lieu à Tokyo, en 1956. Le judo devient sport olympique à part entière à Munich en 1972. 1 / 6 Présentation Source FFJDA 1860 Naissance de Jigoro Kano, fondateur du Judo. 1882 Début du Judo Kodokan, méthode d’enseignement de Jigoro Kano. 1889 Premier voyage d’étude de Jigoro Kano en Europe. 1905 Septembre:ouverture d'une école de jujitsu. 1909 Le Kodokan, association privée, devient un organisme reconnu légalement, Jigoro Kano est le premier représentant Japonais du Comité International Olympique. 1911 Création interne officielle d’une section de formation de professeurs de Judo au Kodokan. -

Judo Šport in Način Življenja

Judo Ta knjiga je Zahvala posve~ena Andréu J. Ertelu, Najprej se zahvaljujeva predsedniku Yong Sung Parku in izvr{ilnemu od- Robertu Fukudi in vsem boru Mednarodne judo federacije za zaupanje in spodbude pri pripravi te- pionirjem ga dela. Za pomo~ in podporo se zahvaljujeva tudi Françoisu Bessonu, ter ljubiteljem Jimu Kojimi in Ryozu Nakamuri. Za tehni~no pomo~ se zahvaljujeva tudi juda po svetu. osebju sekretariata Mednarodne judo federacije, predvsem pa Johnu Moonu in Davidu Yooju. Ta knjiga ne bi bila tako bogata in razgibana, ~e ne bi fotografij prispeval fotograf Bob Willingham. Pri snovanju, pripravi, izvedbi in finalizaciji te- ga zahtevnega in zanimivega dela sta nama neizmerno pomagala tudi André J. Ertel in Richard Bowen. Za posredovanje podatkov o Kodokanu se zahvaljujeva Kodokan Judo In{titutu iz Tokia, prevsem pa Yukimitsuju Kanu in Naokiju Murati. Hvale`na sva tudi Olimpijskemu muzeju v Lozani, [vica, Patricii Cholley in Davidu Ollierju de Marichard. Zahvaljujeva se tudi osebju Raziskovalnega centra za preu~evanje kulture emocij pri Univerzi v San Francisku, ZDA. Zahvaljujeva se tudi Suniti Paul in ~lanom zdru`enja Shiki no Kai. Veliko drugih ljudi je {e prispevalo k nastanku te knjige, nekateri so nama zaupali svoje spomine, nekateri s svojimi osebnimi zapisi o dogodkih, nekateri so nama dali fotografije ipd. [e posebej so za nastanek tega dela zaslu`ni najini judoisti~ni prijatelji : Ichiro Abe, Osamu Abe, John Barnes, Daniel Bonét-Maury, Bob Brink, Jean-Claude Bourguet, Pierre Brousse, Ben N. Campbell, Roméo Carréga, -

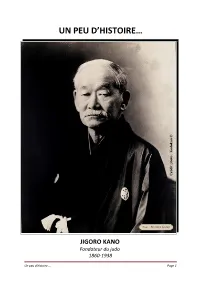

Un Peu D'histoire…

UN PEU D’HISTOIRE… JIGORO KANO Fondateur du judo 1860-1938 Un peu d’histoire … Page 1 Jigoro KANO Né en 1860, décédé en 1938, il a "créé" le Judo en puisant dans le Ju-Jitsu, technique de combat ancestrale, les projections, les immobilisations, les clés de bras, les étranglements et autres techniques utilisées dans notre discipline. Les Dates Importantes : 18/10/1860 : naissance à Mikage (Kobe), de Jigoro, 3ème fils de Jirosaku Mareshiba KANO, intendant naval du Shogunat Tokugawa. 1871 : La famille KANO se fixe à TOKYO. 1877 : Jigoro KANO rentre à l'université impériale de TOKYO. 1878 : Il fonde le Kasei Base Ball Club (le 1er du Japon) Il entre au Tenshin'yo Ryu 1879 : Etudie le Jiu-Jitsu chez le Maître Iso 1881 : Licencié es-lettres - Il entre au Kito Ryu. 1882 : Diplômé en sciences Esthétiques et Morales. Il fonde sa propre école Jiu-Jitsu, le Kodokan, en février. 1884 : Attaché à la Maison Impériale. 1885 : Reçoit le 7ème Rang Impérial. 1886 : Reçoit le 6ème Rang Impérial Il est promu Vice Président au Collège des Nobles. 1888 : Recteur au Collège des Nobles. 1889 - 1891 : En mission en Europe pour le compte de la Maison Impériale. 1891 : Promu conseiller du Ministre de l'Education. 1893 : Directeur de l'Ecole Normale Supérieure puis Secrétaire du Ministre de l'Education. 1895 : Reçoit le 5ème Rang Impérial. 1897 : Crée la société Zoshi-Kai et fonde l’institut Zenyo Seiki, Zenichi, etc. pour la culture des jeunes Il édite la revue « Kokusiai » 1899 : Nommé président du BUTOKUKAI (Centre d'Etude des Arts Martiaux). -

Dr Colin Draycott – a Stalwart of British Judo Interviewed for “Budo” Magazine in 1993 by Yoshiaki Kano, with Japanese- April 2021 To-English Translation by Brian N

Issue No. 48 Dr Colin Draycott – A Stalwart of British Judo Interviewed for “Budo” magazine in 1993 by Yoshiaki Kano, with Japanese- April 2021 to-English translation by Brian N. Watson. Edited by Llŷr Jones Contents Introduction • Dr Colin Draycott – A Stalwart of Thanks to a post on social media by 1984 Olympic Extra-lightweight bronze medal- British Judo – by Yoshiaki Kano (in- list Neil Eckersley, the Kano Society became aware of an interesting article on a terviewer), Brian Watson (translator) stalwart supporter of British judo, Dr Colin Charles Draycott IJF 8th dan. The inter- ̂ and Llyr Jones (editor) view highlights Dr Draycott’s deep technical knowledge of judo as well as his keen • Obituary: Hana Sekine – by John perception of Jigoro Kano-shihan’s psychological theories on the system. The Goodbody reader’s attention is particularly drawn to Colin’s most discerning observations which, for convenience, are highlighted in bold and underlined text. • Hana Sekine: Judo’s Centenarian Passes Away – by Jo Crowley • In Memoriam – Henri Courtine – compiled by Llyr̂ Jones • Points to Ponder – compiled by Brian Watson & Llyr̂ Jones • Judo Collections at the University of Bath. Publisher’s Comments The Kano Society mourn the passing, very late on Friday 8 January 2021, of Hana Sekine (née Koizumi, aged 100). Hana had an incredible heritage and lived a very full and vibrant life, though she had recently fractured her hip. Everyone who came in contact with Hana held her in the greatest regard, and with her passing the last connection to the founding of The Bu- dokwai has been severed. -

Livret Des Grades Et De Culture Judo-Jujitsu

Judo LIVRET DES GRADES ET DE CULTURE JUDO-JUJITSU VERSION 9.0 Jujitsu PRESENTATION Le Judo, la plus belle invention du Japon. Au Japon, une légende dit que les principes du Judo furent découverts par un moine, lors d'un terrible hiver en observant les branches d'arbres chargées de neige. Les plus grosses cassaient sous le poids, les plus souples pliaient et se débarrassaient de l'agresseur naturel. Ce qu'il avait découvert du comportement des branches pouvait peut-être servir aux hommes... C'est en observant les techniques de Jujitsu, que les samouraïs utilisaient dans leur lutte pour la survie, que Jigoro Kano, universitaire de haut rang, fin lettré et maître en arts martiaux, révélait en 1882 cet art un peu mystérieux : le Judo, littéralement "voie de la souplesse". Ce véritable art de vivre aux valeurs pédagogiques, mélange typique d'exercices physiques et spirituels, propose à l'individu un ensemble de règles de conduite propice à l'épanouissement. Loin des préceptes figés et des commandements rigides, le judoka apprend à contrôler son corps et à se maîtriser. Jigoro Kano supprime les coups frappés des anciennes techniques de combat pour ne retenir que projections et contrôles. Il impose la saisie du Judogi. Son objectif est alors de développer un système sportif et éducatif sans aucun danger pour les pratiquants. L'Histoire est désormais en marche et le Judo connaît un essor fantastique, bien au-delà de son Japon natal. Il est aujourd'hui en France le 3ème sport le plus pratiqué, avec plus d'un demi- million de licenciés à la Fédération Française de Judo. -

Exploration Culture Judo 2016

COMITÉ DU PUY DE DÔME DE JUDO Responsable Commission Culture : Éric CHAZAREIX Culture Judo Livret d’information et d’exploration PRINCIPES ET FONDEMENTS du JUDO : NOTRE HÉRITAGE CULTUREL JIGORO KANO 1860-1938 1 SOMMAIRE 1. Préambule Page 3 2. Un peu d’histoire… Page 4 3. Le Judo en France Page 14 4. Les fondements du Judo Page 15 5. Les principes essentiels Page 16 6. Le code moral Page 17 7. Les principes du Bushido Page 18 8. Le Shin-Gi-Taï Page 22 9. Le Dojo Page 23 10. Les règles au Dojo Page 24 11. L’éthique Page 26 12. Les bases techniques Page 27 13. Grades ceintures Page 28 14. Modalités d’application Page 28 (Fiches ceinture blanche à marron) 15. Gokyo Page 36 16. Lexique général Page 37 17. Termes d’arbitrage Page 39 18. Bibliographie Page 40 2 1. Préambule De nos jours, il est clairement établi que dans « la Culture Judo » se trouvent les éléments nécessaires à l’enseignant pour transmettre les valeurs éthiques et morales de notre discipline à l’ensemble des pratiquants et plus particulièrement à tous les candidats à la ceinture noire et à ses différents degrés. L’Etat reconnait au judo qu’il est plus qu’un sport et que les valeurs fondamentales qu’il véhicule édifient une formation morale chez l’individu. Cette éducation à la citoyenneté met ainsi en exergue le « Shin » (valeur morale) comme vecteur essentiel de l’activité. La spécificité de cet art martial est que son étude est liée au partage de valeurs éthiques, à la rencontre de l’autre et à une entraide permanente. -

Etre Ceinture Noire

ÊTRE CEINTURE FÉDÉRATIONNOIRE FRANÇAISE DE JUDO 2 | 3 ÊTRE CEINTURE NOIRE « Rien dans le monde n’est plus important que l’éducation. Enseigner à une personne PRÉFACE vertueuse peut avoir de l’influence sur plusieurs. Ce qui a été appris par une génération La ceinture noire, quel souvenir ! Je n’ai jamais oublié ce jour de 1950 où elle peut être transmis à une centaine. » e me fut remise. J’étais la 208 ceinture noire du judo français. Pour l’obtenir, Calligraphie par Jigoro Kano il fallait battre cinq ceintures marron en ligne, démontrer le nage no kata dans son entier et subir un examen technique poussé. Les choses ont bien changé, mais je suis sûr que ce qui n’a pas changé pour vous, c’est la joie de l’avoir obtenue. Sans pour autant mesurer la responsabilité qui désormais vous incombe. Le grade en judo est le gardien de nos traditions : shin ghi taï, c’est-à-dire le Remise ofcielle du 9e dan comportement sur le tatami et hors du tatami, la technique à maîtriser et le à Jean-Luc Rougé le 18 janvier 2014 côté purement sportif à assumer. C’est le judo au sens large, vrai et complet, Shozo Awazu (9e dan), André Bourreau (9e dan), c’est une école de vie, c’est aussi une école de sociabilité, voire d’amitié par Jean-Luc Rougé, les échanges qu’il propose. Lionel Grossain (9e dan), Jacques Le Berre (9e dan), Henri Courtine (10e dan) Vous passerez, dans votre vie de judoka, diférents degrés dans la ceinture noire qui compléteront votre propre compréhension de notre discipline. -

Culture Judo Livret D’Information Et D’Exploration

COMITÉ DU PUY DE DÔME DE JUDO Responsable Commission Culture : Éric CHAZAREIX Culture Judo Livret d’information et d’exploration PRINCIPES ET FONDEMENTS du JUDO : NOTRE HÉRITAGE CULTUREL JIGORO KANO 1860-1938 1 SOMMAIRE 1. Préambule Page 3 2. Un peu d’histoire… Page 4 3. Le Judo en France Page 14 4. Les fondements du Judo Page 15 5. Les principes essentiels Page 16 6. Le code moral Page 17 7. Les principes du Bushido Page 18 8. Le Shin-Gi-Taï Page 22 9. Le Dojo Page 23 10. Les règles au Dojo Page 24 11. L’éthique Page 26 12. Les bases techniques Page 27 13. Grades ceintures Page 28 14. Modalités d’application Page 28 (Fiches ceinture blanche à marron) 15. Gokyo Page 36 16. Lexique général Page 37 17. Termes d’arbitrage Page 39 18. Bibliographie Page 40 2 1. Préambule De nos jours, il est clairement établi que dans « la Culture Judo » se trouvent les éléments nécessaires à l’enseignant pour transmettre les valeurs éthiques et morales de notre discipline à l’ensemble des pratiquants et plus particulièrement à tous les candidats à la ceinture noire et à ses différents degrés. L’Etat reconnait au judo qu’il est plus qu’un sport et que les valeurs fondamentales qu’il véhicule édifient une formation morale chez l’individu. Cette éducation à la citoyenneté met ainsi en exergue le « Shin » (valeur morale) comme vecteur essentiel de l’activité. La spécificité de cet art martial est que son étude est liée au partage de valeurs éthiques, à la rencontre de l’autre et à une entraide permanente. -

Histoire Du Judo

Histoire du judo 1868 fut une année terrible pour les arts martiaux (restauration de l'empereur Meiji) car le Japon s'ouvrait à toutes les influences étrangères et rejetait ses propres traditions. Les arts du budo perdirent tout prestige dans leur propre pays, supplantés par la vague de modernisme, et beaucoup d'écoles de ju-jutsu disparurent. Les derniers maîtres survécurent difficilement, totalement abandonnés. Ce fut en ces temps difficiles que grandit Jigoro Kano (voir les 3 photos de la page). Son rôle ne se borna pas seulement à réaliser une synthèse cohérente des vieilles techniques oubliées de ju-jutsu ; il posa définitivement l'idée que les possibilités de l'art martial dépassaient largement le plan physique et que ce qu'il appelait alors « judo » (le suffixe « do », la voie remplaçant définitivement celui de « jutsu », la technique) pouvait être un fantastique moyen de développement moral pour l'individu d'abord, pour la société tout entière ensuite. C'est cet idéal élevé qui sauvera le vieil art martial de l'oubli. Dès février 1882, il crée le judo du Kodokan (judo de "l'institut du Grand Principe") et ouvre son premier dojo dans le petit temple bouddhique d'Eisho-ji, avec 9 disciples (le premier élève fut Tomita Tsunejiro) évoluant sur 12 tatamis. Mais la solidité du vieux bâtiment est mise en danger par la violence des chutes sur les tatamis et il fallut très vite construire un nouveau dojo à l'extérieur. Le Kodokan déménagea plusieurs fois. Ce fut entre 1886 et 1889, au dojo du Fujimi-Cho, à Tokyo, que la suprématie du judo du Kodokan allait définitivement s'établir après, notamment, le grand tournoi entre le judo et des combattants Yoshin-ruy-ju-jutsu (Ecole du coeur de saule, créée par Shirohei Akiyama, dont la base était le principe du Nage-Waza, le principe de la souplesse) qui vit l'écrasante défaite de ce dernier.