The Wild Bunch Martin Girard

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

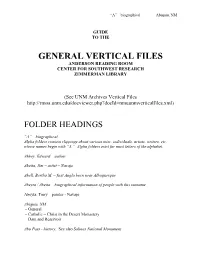

General Vertical Files Anderson Reading Room Center for Southwest Research Zimmerman Library

“A” – biographical Abiquiu, NM GUIDE TO THE GENERAL VERTICAL FILES ANDERSON READING ROOM CENTER FOR SOUTHWEST RESEARCH ZIMMERMAN LIBRARY (See UNM Archives Vertical Files http://rmoa.unm.edu/docviewer.php?docId=nmuunmverticalfiles.xml) FOLDER HEADINGS “A” – biographical Alpha folders contain clippings about various misc. individuals, artists, writers, etc, whose names begin with “A.” Alpha folders exist for most letters of the alphabet. Abbey, Edward – author Abeita, Jim – artist – Navajo Abell, Bertha M. – first Anglo born near Albuquerque Abeyta / Abeita – biographical information of people with this surname Abeyta, Tony – painter - Navajo Abiquiu, NM – General – Catholic – Christ in the Desert Monastery – Dam and Reservoir Abo Pass - history. See also Salinas National Monument Abousleman – biographical information of people with this surname Afghanistan War – NM – See also Iraq War Abousleman – biographical information of people with this surname Abrams, Jonathan – art collector Abreu, Margaret Silva – author: Hispanic, folklore, foods Abruzzo, Ben – balloonist. See also Ballooning, Albuquerque Balloon Fiesta Acequias – ditches (canoas, ground wáter, surface wáter, puming, water rights (See also Land Grants; Rio Grande Valley; Water; and Santa Fe - Acequia Madre) Acequias – Albuquerque, map 2005-2006 – ditch system in city Acequias – Colorado (San Luis) Ackerman, Mae N. – Masonic leader Acoma Pueblo - Sky City. See also Indian gaming. See also Pueblos – General; and Onate, Juan de Acuff, Mark – newspaper editor – NM Independent and -

THE WIRE & the MYTHOLOGY of the WESTERN a Thesis Submitted

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Saskatchewan's Research Archive THE WIRE & THE MYTHOLOGY OF THE WESTERN A Thesis submitted to the College of Graduate Studies and Research In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Arts In the Department of English University of Saskatchewan Saskatoon By KELSEY TOPOLA © Copyright Kelsey Topola, December, 2013. All rights reserved. PERMISSION TO USE In presenting this thesis/dissertation in partial fulfillment of the requirements for a Postgraduate degree from the University of Saskatchewan, I agree that the Libraries of this University may make it freely available for inspection. I further agree that permission for copying of this thesis/ dissertation in any manner, in whole or in part, for scholarly purposes may be granted by the professor or professors who supervised my thesis/dissertation work or, in their absence, by the Head of the Department or the Dean of the College in which my thesis work was done. It is understood that any copying or publication or use of this thesis/dissertation or parts thereof for financial gain shall not be allowed without my written permission. It is also understood that due recognition shall be given to me and to the University of Saskatchewan in any scholarly use which may be made of any material in my thesis/dissertation. DISCLAIMER Reference in this thesis/dissertation to any specific commercial products, process, or service by trade name, trademark, manufacturer, or otherwise, does not constitute or imply its endorsement, recommendation, or favoring by the University of Saskatchewan. -

Hollywood Films Have Inspiration for Hindi Film Industry

PRLog - Global Press Release Distribution Hollywood Films Have Inspiration For Hindi Film Industry The Hollywood influence is evident in some of the forthcoming biggies like Paa, Action Replay, Agyaat and Pyaar Impossible. June 23, 2009 - PRLog -- Right from cult classics like Baazi (1951) to Sholay (1975) and Baazigar (1993) - and even Ghajini (2008) - all have some western movie as the stimulus. The Hollywood influence is evident in some of the forthcoming biggies like Paa, Action Replay, Agyaat and Pyaar Impossible. Guru Dutt's debut Baazi was inspired by the Rita Hayworth starrer Gilda (1946), while Sholay is widely called an 'Indian curry Western film', with inspiration from seven Hollywood films including - Once Upon A Time In The West (1968), Spaghetti Westerns, The Wild Bunch (1969), Pat Garrett & Billy the Kid (1973) and Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969). Baazigar and Ghajini are said to be Indianised versions of A Kiss Before Dying (1991) Memento (2000) respectively. Paa supposedly draws its plot from the 1996 comedy-drama Jack, about a boy who ages faster than normal due to a disease, while Akshay Kumar-starrer Action Replay is an alleged take-off on the reverse-ageing drama The Curious Case of Benjamin Button. Promos of Ram Gopal Varma's horror thriller Agyaat suggest sequences from sci-fi horror Predator (1987). Pyaar Impossible is apparently sketched around reality TV series Beauty and the Geek and 1999s Notting Hill - on a relationship between a film actress and her fan. David Dhawan, Karan Johar and Abbas-Mustan are working on remakes of The Wedding Crashers (2005), Stepmom (1998) and The Italian Job (1969 and 2003). -

ENG 695 Transnational Film Genres: Westerns and Melodramas Fall

ENG 695 Transnational Film Genres: Westerns and Melodramas Fall 2018 Thursdays 4-7:50 pm 106 Friendly Contact Information Instructor: Prof. Dong Hoon Kim E-mail: [email protected] Office: PLC 104 Office Hours: 1-3 pm (T) or by appointment Course Description Genres are constantly changing, whether it is to adapt, understand –or challenge- new social and political environments. Genre films have been important cultural texts that continually mediate complicated relations of power; such as the power relations that are in the shape of epic battles represented in “Westerns” that tend to portray Native Americans as hostile “savages” that stand in the way of Anglo-Saxon “civilization”. Genre films also present specific takes on issues that affect our everyday life, such as family, professional, racial, class, and sexual differences in “Melodrama.” With all of this in mind, what can we gain by thinking of genre not just in terms of conventions and expectations, but in relation to national context and transnational influences? Though perceived as the most “American” film genre, if we follow the paths of the “Western” genre starting in the US, it would lead us to Japan, to Italy, to India, to Mexico, and to East Germany. The recent trend of “remaking” Asian melodramas, gangster films and horror movies in Hollywood obviously reverses the presumed flow of influence from Hollywood to other national and regional cinemas. This course examines the transnational dissemination of genre films across nations and explores the ways in which genre conventions are constituted, redefined and transformed within these processes of global exchange. Thinking transnationally expands our sense of film genres beyond the national border, and following genres across borders allows patterns to emerge between varied film aesthetics, industries and social contexts that increase our understanding of the role of film in an increased globalized era. -

'69: Changing Times

’69: Changing Hybrid Western: times Butch Cassidy and the Sundance Kid By Johnny D. Boggs By Thomas D. Clagett left, it turned right.” 1969 was a year of change: Richard In the fall of 1969, Butch Cassidy and One studio wanted to buy the script, Nixon’s inauguration … New YorK City’s the Sundance Kid opened to mixed re- Goldman recalled, but only if he re- Stonewall riot … Vietnam … desegrega- views. The Hollywood Reporter declared it wrote it and had Butch and Sundance tion … Woodstock … Apollo 11 …. “a great film.” Chicago Sun critic Roger stand and fight the super posse that Movies – Easy Rider and Midnight Cow- Ebert called it “slow and disappoint- was chasing them instead of running to boy – also changed in the year many his- ing,” adding that it “never gets up the South America. “I said, ‘But they did torians argue sent the Western film into a nerve, by God, to admit it’s a Western.” run to South America,’ and the studio permanent decline. After all, what more Ignoring the critics, audiences filled said, ‘I don’t care. All I Know is, John could be said about the Old West after theaters where it played. It would be Wayne don’t run away.’” Butch Cassidy and the Sundance Kid and The nominated for seven Academy Awards, Though Richard D. Zanuck, head of Wild Bunch and once John Wayne had including best picture and best director. 20th Century-Fox Studios, believed that finally won an Oscar (for True Grit)? What made Butch Cassidy and the “the traditional Western was some- “In many ways these three Westerns Sundance Kid significant to the West- thing you didn’t play around with,” he seemed liKe a death rattle to the genre,” ern genre and to 1969, (arguably the says Bob Boze Bell, executive editor at last milestone year for Western films), True West magazine and the artist who did was that it was and wasn’t a traditional the cover illustration, Butch and Sundance Western. -

101 Films for Filmmakers

101 (OR SO) FILMS FOR FILMMAKERS The purpose of this list is not to create an exhaustive list of every important film ever made or filmmaker who ever lived. That task would be impossible. The purpose is to create a succinct list of films and filmmakers that have had a major impact on filmmaking. A second purpose is to help contextualize films and filmmakers within the various film movements with which they are associated. The list is organized chronologically, with important film movements (e.g. Italian Neorealism, The French New Wave) inserted at the appropriate time. AFI (American Film Institute) Top 100 films are in blue (green if they were on the original 1998 list but were removed for the 10th anniversary list). Guidelines: 1. The majority of filmmakers will be represented by a single film (or two), often their first or first significant one. This does not mean that they made no other worthy films; rather the films listed tend to be monumental films that helped define a genre or period. For example, Arthur Penn made numerous notable films, but his 1967 Bonnie and Clyde ushered in the New Hollywood and changed filmmaking for the next two decades (or more). 2. Some filmmakers do have multiple films listed, but this tends to be reserved for filmmakers who are truly masters of the craft (e.g. Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick) or filmmakers whose careers have had a long span (e.g. Luis Buñuel, 1928-1977). A few filmmakers who re-invented themselves later in their careers (e.g. David Cronenberg–his early body horror and later psychological dramas) will have multiple films listed, representing each period of their careers. -

Western (Genre)

Western (genre) http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/41275 The Western is a fiction genre seen in film, television, radio, literature, painting and other visual arts. Westerns are devoted to telling stories set primarily in the later half of the 19th century in what became the Western United States (known as the American Old West or Wild West), but also in Western Canada, Mexico ("The Wild Bunch", "Vera Cruz"), Alaska ("The Far Country", "North to Alaska") and even Australia ("Quigley Down Under", "The Proposition"). Some Westerns are set as early as the Battle of the Alamo in 1836 but most are set between the end of the American Civil War and the massacre at Wounded Knee in 1890, though there are several "late Westerns" (e.g., "The Wild Bunch" and "100 Rifles") set as late as the Mexican Revolution in 1913. There are also a number of films about Western- type characters in contemporary settings where they don't fit in, such as "Junior Bonner" set in the 1970s, and "Down in the Valley" and "The Three Burials of Melquiades Estrada" in the 21st Century. Westerns often portray how primitive and obsolete ways of life confronted modern technological or social changes. This may be depicted by showing conflict between natives and settlers or U.S. Cavalry, or by showing ranchers being threatened by the onset of the Industrial Revolution. American Westerns of the 1940s and 1950s emphasise the values of honor and sacrifice. Westerns from the 1960s and 1970s often have more pessimistic view, glorifying a rebellious anti-hero and highlighting the cynicism, brutality and inequality of the American West. -

The Wild Bunch by Michael Wilmington “The a List: the National Society of Film Critics’ 100 Essential Films,” 2002

The Wild Bunch By Michael Wilmington “The A List: The National Society of Film Critics’ 100 Essential Films,” 2002 Reprinted by permission of the author Sam Peckinpah‘s “The Wild Bunch“ opens with perhaps the most startling burst of sustained violence in all of the American cinema: a raging inferno of quick-cut, slow- motion bloodshed, with outlaws and am- bushers on the roofs above shooting it out, during a busted railroad office robbery, in five dense minutes of horrific carnage. It is a scene of extraordinary art and impact, exploding off the screen with such force and affecting audiences so viscerally, they sometimes reel back in shock. The Wild Bunch. Courtesy Library of Congress Collection. The movie closes with another burst of slaughter; an classic, shorn of crucial scenes in its first release. insanely blood standoff involving four surviving out- (The 1995 theatrical run of the original, 144-minute laws of the wild bunch, an entire Mexican army con- director‘s cut, restored was a cause for celebration.) tingent, and a Gattling gun passed from hand to Few that followed it, even among its many imitators, hand. In between, Peckinpah shows his antiheroes have its sense of tragedy and loss, its depth, melan- trapped between a posse of vicious mercenaries and choly and lyricism, or its savagery and dark wit. Even the immoral Mexican Army that buys their rifles; a Peckinpah’s directorial credit is thrilling: a freeze- three-cornered game of demonic intensity, nightmare frame on a macabre close-up of William Holden as nihilism, and outrageous compassion. -

The Contemporary American Horror Film Remake, 2003-2013

RE-ANIMATED: THE CONTEMPORARY AMERICAN HORROR FILM REMAKE, 2003-2013 Thesis submitted by Laura Mee In partial fulfilment of the requirements for the award of Doctor of Philosophy De Montfort University, March 2014 Abstract This doctoral thesis is a study of American horror remakes produced in the years 2003-2013, and it represents a significant academic intervention into an understanding of the horror remaking trend. It addresses the remaking process as one of adaptation, examines the remakes as texts in their own right, and situates them within key cultural, industry and reception contexts. It also shows how remakes have contributed to the horror genre’s evolution over the last decade, despite their frequent denigration by critics and scholars. Chapter One introduces the topic, and sets out the context, scope and approach of the work. Chapter Two reviews the key literature which informs this study, considering studies in adaptation, remaking, horror remakes specifically, and the genre more broadly. Chapter Three explores broad theoretical questions surrounding the remake’s position in a wider culture of cinematic recycling and repetition, and issues of fidelity and taxonomy. Chapter Four examines the ‘reboots’ of one key production company, exploring how changes are made across versions even as promotion relies on nostalgic connections with the originals. Chapter Five discusses a diverse range of slasher film remakes to show how they represent variety and contribute to genre development. Chapter Six considers socio-political themes in 1970s horror films and their contemporary post-9/11 remakes, and Chapter Seven focuses on gender representation and recent genre trends in the rape-revenge remake. -

Transfigurations: Violence, Death and Masculinity in American Cinema Grønstad, Asbjørn

www.ssoar.info Transfigurations: Violence, Death and Masculinity in American Cinema Grønstad, Asbjørn Veröffentlichungsversion / Published Version Monographie / monograph Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grønstad, A. (2008). Transfigurations: Violence, Death and Masculinity in American Cinema. (Film Culture in Transition). Amsterdam: Amsterdam Univ. Press. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-320563 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de FILM CULTURE IN TRANSITION VIOLENCE,VIOLENCE, DEATH,DEATH, ANDAND MASCULINITYMASCULINITY ININ AMERICANAMERICAN CINEMACINEMA TRANSTRANS-- FIGURATIONSFIGURATIONS ASBJØRN GRØNSTAD Amsterdam University Press Transfigurations Transfigurations Violence, Death and Masculinity in American Cinema Asbjørn Grønstad Front cover illustration: Still from the movie American Psycho (), starring Christian Bale Cover design: Kok Korpershoek, Amsterdam Lay-out: japes, Amsterdam isbn (paperback) isbn (hardcover) nur © Asbjørn Grønstad / Amsterdam University Press, -

Micionlms International 300 N

INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce this document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1.The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)” . If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting through an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyrighted materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again-beginning below the first row and continuing on until complete. -

From: Reviews and Criticism of Vietnam War Theatrical and Television Dramas ( Compiled by John K

From: Reviews and Criticism of Vietnam War Theatrical and Television Dramas (http://www.lasalle.edu/library/vietnam/FilmIndex/home.htm) compiled by John K. McAskill, La Salle University ([email protected]) W5405 THE WILD BUNCH (USA, 1969) (Other titles: Grupo salvaje; Horde sauvage; Mucchio selvaggio; Vad bande; Vilde bande) Credits: director, Sam Peckinpah ; writers, Walon Green, Sam Peckinpah. Cast: William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O’Brien, Warren Oates. Summary: Western set in Texas in 1913. Disguised as U.S. soldiers, a gang of violent bandits rides into a Texas border town to rob the railroad office. Along rooftops, a railroad company ambush awaits. When the gang emerges from the office, the company’s hired gunmen open fire, catching townspeople and thieves in the crossfire. Cited by some critics as a Vietnam War allegory. Adair, Gilbert. Hollywood’s Vietnam [GB] (p. 182) Adam-Smith, Chris. “The wild bunch” Movie magazine [n. 19] (Mar 1985), p. 43-5. Adams, Thelma. [Wild bunch] New York post (Mar 3, 1995), p. 49. [Reprinted in Film review annual 1996] Alleva, Richard. “Nihilism on horseback” Commonweal 122 (Apr 21, 1995), p. 17- 18. Alpert, Hollis. “SR goes to the movies: Variations on a western theme” Saturday review 52/39 (Sep 27, 1969), p. 39. Ansen, David. “The return of a bloody great classic’ Newsweek 125 (Mar 13, 1995), p. 70-71. [Reprinted in Film review annual 1996] Armes, Roy. “Peckinpah and the changing west” London magazine 9 (Mar 1970), p. 101-6. Arnold, Frank and Berg, Ulrich von. Sam Peckinpah: Eine Outlaw in Hollywood Frankfurt, 1987.