Andrade, Ana Rita Carvalho, 1987

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

10 – Eurocruise - Porto Part 4 - Heritage Streetcar Operations

10 – Eurocruise - Porto Part 4 - Heritage Streetcar Operations On Wednesday morning Luis joined us at breakfast in our hotel, and we walked a couple of blocks in a light fog to a stop on the 22 line. The STCP heritage system consists of three routes, numbered 1, 18 and 22. The first two are similar to corresponding services from the days when standard- gauge streetcars were the most important element in Porto’s transit system. See http://www.urbanrail.net/eu/pt/porto/porto-tram.htm. The three connecting heritage lines run every half-hour, 7 days per week, starting a little after the morning rush hour. Routes 1 and 18 are single track with passing sidings, while the 22 is a one-way loop, with a short single-track stub at its outer end. At its Carmo end the 18 also traverses a one-way loop through various streets. Like Lisbon, the tramway operated a combination of single- and double- truck Brill-type cars in its heyday, but now regular service consists of only the deck-roofed 4-wheelers, which have been equipped with magnetic track brakes. Four such units are operated each day, as the 1 line is sufficiently long to need two cars. The cars on the road on Wednesday were 131, 205, 213 and 220. All were built by the CCFP (Porto’s Carris) from Brill blueprints. The 131 was completed in 1910, while the others came out of the shops in the late 1930s-early 1940s. Porto also has an excellent tram museum, which is adjacent to the Massarelos carhouse, where the rolling stock for the heritage operation is maintained. -

LISBON Ehealth SUMMER WEEK

LISBON eHEALTH SUMMER WEEK 1 In the short notes below you can find some suggestions, that can smooth your travel and also help you make the most out of your Lisbon experience. 03 Lisbon History & Culture 07 Transports How to get there 14 Accommodation 22 17 Places to visit Gastronomy 10 things to do and see Food & Restaurants 2 Lisbon History & Culture 3 Lisbon History & Culture Lisbon is the capital and largest city of Portugal, located in the estuary of the Tagus River (or in Portuguese, rio Tejo). The city has almost 550 000 inhabitants, but in the metropolitan area you have 2,6 million people. In 1147, D. Afonso Henriques and the army of Crusades managed to win the city from the Mouros. The king of Portugal ordered the construction of the Castle of São Jorge. In the 15th century, Portugal ventured into the discoveries, giving beginning to the Renaissance. It was from the river Tagus that the Armies that would come to discover the world, making Portugal the richest country in Europe. Some monuments had been constructed to eternalize the Portuguese Discoveries, being the Torre de Belém (Tower of Belém) and Mosteiro de Jerónimos (Monastery of Jerónimos) the most emblematic ones. With the 1755 earthquake, the City of Lisbon was almost totally destroyed. Marquês de Pombal, the Prime-Minister of King D. José, reconstructed the city. The buildings and squares of downtown Lisbon still prevail, being one of Lisbon’s tourist attractions, such as Terreiro do Paço. 4 Although the 1755 earthquake destroyed most of the city, some of Lisbon’s traditional districts survived. -

Report on Current Mobility and Network of Lisbon by EXACTO

Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. European Union INTELLIGENT ENERGY EUROPE Promotion & Dissemination Projects Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra www.electraproject.eu Report on current mobility and network of Lisbon by EXACTO 1 Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. 2 Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. DISCLAIMER The sole responsibility for the content of this [webpage, publication etc.] lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein. Grant Agreement Number: IEE/12/041/SI2.644730 – Ele.C.Tra Start Date: 01 July 2013 Duration: 30 months Participated in this report: Exacto, Estudos e Planeamento, Lda 3 Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. Abstract : This document presents a summary about current demand flows, surveys results, infrastructural and transport services network for the city of Lisbon, in consistence with the survey model and in order to highlight sustainable mobility issues and benefits. Finally, the Report pays attention to the predisposition for electric vehicles use, in particular e -scooters. 4 Ele ctric City Tra nsport – Ele.C.Tra. Table of Contents 1. Introduction .................................................................................................................. 6 2. A Brief History of Transportation in LISBON ............................................................. 7 3. Mobility Flows -

Discover Lisbon with Our Guide!

The 7th Conference of European Survey Research Association welcomes you to the fashionable city of Lisbon! Lisbon, the most westerly capital in mainland Europe, is one of the few cities in the world to offer a unique natural landscape. It’s for sure one of the most impressively located, with a series of hills facing the Tejo estuary, one of the sunniest and probably one of the least expensive cities to discover. Being a city built on hills, from the various belvederes, installed in the highest points, can enjoy breathtaking views. We highlight the castle of S. Jorge, where we reach the cacilheiros in their crossing to the south bank, the 25th April bridge, Rossio, Carmo convent, Bairro Alto, Eduardo VII park, among other points of the city. Alongside the old city, with a very rich heritage, Lisbon is also a modern city that has been renewed in new cultural and leisure proposals. In this document you can find out more about the places you cannot miss in this city – excursions, restaurants and bars, among others. Index What to see & Where to walk............................................................................................... 4 Tram 28E route – the best way to know Lisbon ......................................................4 Prazeres cemetery ..........................................................................................................6 Santo Condestável Church ..............................................................................................6 Basílica da Estrela and garden .......................................................................................6 -

Escale À Porto

148 index A Bar Casa da Música 116 Bar Ponte Pênsil 93 Activités culturelles 136 Breyner85 68 Aeroporto Internacional Francisco Sá Café au Lait 69 Carneiro 120 Café do Cais 94 Alimentation 51, 73, 95, 105 Café D’Ouro 69 Alminhas da Ponte 86 Café Guarany 49 Café Java 49 Andante 121 Café Lusitano Terrasse Elisabete 69 A Pérola do Bolhão 42 Cafeteria Resto-Bar Praia da Luz 117 Argent 136 Casa do Livro 70 Armazéns Cunhas 58 Clube 3C 70 Autobus 133 Clube Mau Mau 71 Contra a Corrente 105 Autocar 121 É Prá Poncha bar 71 Avenida da Boavista 106 I-Bar 117 Avenida de Montevideu 112 La Bohème entre amis 71 Avenida Diogo Leite 99 Mal Cozinhado 95 Avenida do Brasil 112 Maus Hábitos 50 O Cais 95 Avenida dos Aliados 43 OPO Club Lounge & Restaurante 105 Avion 120 Pipa Velha Petisqueira 71 Azulejos 38 Porto Tónico 72 Pride 50 B Rádio Bar 50 Restaurante-Bar Galeria de Paris 72 Bairro da Lada 37 Route 199 72 Bairro da Sé 37 Syndikato 51 Banco de Materiais 63 Vinologia 97 Banques 137 Zoom Disco 51 Bars et boîtes de nuit 137 Bica 64 Ar do Rio 104 Boavista Prime Office 110 http://www.guidesulysse.com/catalogue/FicheProduit.aspx?isbn=9782894646793 149 Breyner85 72 Climat 137 Brocante 75 Cloître 33 Club Fluvial Portuense 102 C Code de la sécurité routière 133 Cadeaux 52, 73, 97 Coliseu do Porto 40 Café Imperial, ancien 43 Convento Igreja de Santa Clara 88 Café Majestic 41 Convento Nossa Senhora da Serra do Cais da Estiva 84 Pilar 98 Cais da Ribeira 85 D Cais de Gaia 99 Câmara Municipal 43 Décalage horaire 138 Capela das Almas 41 Déplacements 132 Capela de Nossa -

Portuguese Trams Imported by Gales Creek Enterprises

Volume 25 Issue 1 Spring 2020 Reminder to members: Please be sure your dues are In This Issue up to date. 2020 dues were due Jan 1, 2020. If it has Portuguese Trams – Richard Thompson ……………..…..…………….…1 been longer than one year since you renewed, go to Oregon Electric Railway Historical Society News…………………………2 Willamette Shore Trolley Update – Dave Rowe …………………..……..12 our website: oregontrolley.com and download an Donation Request ……………..…………………………………..…..……14 application by clicking: Become a Member. Portuguese Trams It has been 25 years since the OERHS departed Glenwood, yet the following story should be of interest to Imported by Gales Creek newer members because a Portuguese streetcar joined the collection at Powerland in 2006. Porto No. 210 (renumbered Enterprises (1974-1993) 201 before arrival) is not a part of the Trolley Park story, of course, but it is similar to the streetcars that were kept there. Richard Thompson Car 210 was one of a series built during 1938-45 to replace the Brill and St. Louis Car Company classics. A sense of familiarity might also come from the fact that vintage Beginning in 1974, Gales Creek Enterprises (GCE), Portuguese trams share a kinship with our beloved Council headed by Oregon Electric Railway Historical Society Crest cars 503 and 506. (OERHS) co-founder Paul Class, provided at least 70 vintage streetcars to launch trolley operations in a half-dozen American cities. In the process Paul almost single-handedly started what we now call the “heritage streetcar” movement. His company imported many streetcars from Australia and Brazil, but the largest part of that pioneering effort involved trams from Portugal. -

Download the Map in PDF Format

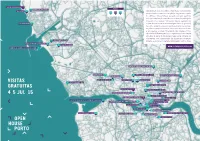

CASA DE CHÁ DA BOA NOVA 1 VISITAS 3 REFINARIA DE MATOSINHOS FAROL DE LEÇA 2 Iniciado há 23 anos em Londres, o Open House é uma iniciativa DOM S+D SÁB que procura dar a conhecer a um público alargado um conjunto de edifícios e infraestruturas que, pelo seu valor arquitetó- nico, pela sua função específica ou localização privilegiada, merecem toda a atenção. Sobre estes objetos arquitetónicos PISCINA DAS MARÉS 4 o Open House favorece uma abordagem única (e gratuita!) de visita, revelando espaços quotidianamente inacessíveis ao público e proporcionando a construção de novas formas e ver e pensar a cidade. Abrangendo três cidades – Porto, Mato sinhos e Vila Nova de Gaia – o Open House Porto oferece uma lista de cerca de 40 edifícios cujas visitas contarão, na sua maioria, com a participação dos autores dos respetivos 7 CASA DA ARQUITECTURA pro jetos ou de outros convidados familiarizados com as obras. POSTO DE TURISMO DE MATOSINHOS 6 8 ESTRATÉGIA URBANA WWW.OPENHOUSEPORTO.COM TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO DE LEIXÕES 5 CENTRO DE SANGUE E TRANSPLANTAÇÃO 18 TORRE DO BURGO 10 17 CENTRO COMUNITÁRIO S. CIRILO ANTIGO MATADOURO INDUSTRIAL 19 CASA DA MÚSICA 12 EDIFÍCIO DOS MARISTAS 11 CASA DO CONTO 13 14-16 BAIRRO DA BOUÇA 20 CASA BRAANCAMP VISITAS 9 EDIFÍCIO PRAÇA DE LIÉGE GRATUITAS 21 TORRE JORNAL DE NOTÍCIAS CASA BREYNER 310 22 23 EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO 25 ESTAÇÃO METRO CAMPO 24 DE AGOSTO 4-5 JUL ‘15 EDIFÍCIO RUA MIGUEL BOMBARDA 24 26 TEATRO MUNICIPAL RIVOLI 3 CASAS RUA DOS CALDEIREIROS 27 28 CASA NA CIDADE 3 CENTRO INTERPRETATIVO DO PATRIMÓNIO DA AFURADA 41 29 TEATRO NACIONAL S. -

A Muralha, As Pontes, O Elevador E a Condução De Águas: Um Retrato Da Escarpa Dos Guindais No Porto Oitocentista

A muralha, as pontes, o elevador e a condução de águas: um retrato da escarpa dos Guindais no Porto oitocentista Sandra Salazar Ralha *, Paulo André Lemos **, Paula Barreira Abranches *** Palavras-chave Elevador; guindais; condução de águas; acompanhamento arqueológico Keywords Elevator; Guindais; water conduction; archaeological monitoring Resumo Abstract O último quartel de oitocentos trouxe muitas alterações The last quarter of the 19th century, brought many chan- a todo o conjunto arquitetónico existente na área de es- ges to an all set of architecture in the study area. Between tudo. Entre 1875 e 1900 assiste-se à abertura avenida 1875 and 1900, the city envisions the opening of the Vimara Peres, à demolição da Porta do Sol para ampliar “Vimara Peres” avenue, the demolition of the “Porta do a Casa Pia, à construção da Ponte Luiz I, ao alargamen- Sol” to augment the “Casa Pia” building, the building of to da Avenida Saraiva de Carvalho e ao aparecimento e the “Luiz I” bridge, the enlargement of the “Saraiva de desaparecimento do elevador dos Guindais à Batalha. O Carvalho” avenue, and the overture and demise of the Acompanhamento Arqueológico do Projeto de Conceção, “Guindais à Batalha” elevator. The Archeological Moni- Construção e Manutenção do Funicular dos Guindais toring works on the “Projeto de Conceção, Construção e realizado no âmbito das obras promovidas pela Porto Manutenção do Funicular dos Guindais” promoted un- 2001, permitiu identificar algumas dessas alterações der the “Porto 2001” as a Project inserted into the Euro- (elevador) e algumas das pré-existências (estruturas de pean Culture capital of the year, allowed the identification condução de águas). -

Brochure Will Not Form Part of Any Luxury Hotel Apartments

The historic 16th century Palácio dos Condes de Lumiares, from which the property derives its name, is situated in the middle of Bairro Alto, one of Lisbon’s most sought after real estate areas. Enjoying a central and prominent hill-top location, the Lumiares Luxury Hotel Apartments command wide views over Lisbon and its majestic river, the Tagus River (Rio Tejo). The 5* hotel apartments all offer underground parking and secure storage facilities, as well as the amenities that you would expect from a world class 5* hotel: a Spa, Gym, two luxury branded shops and a cosmopolitan rooftop bar, the Alto Bar, commanding amazing views over Lisbon. This rooftop bar, which will showcase many of Portugal’s finest world-famous wines, will also offer international gourmet light dining in the evening for all and breakfast to apartment guests in the morning. The Lumiares will be branded as an independent 5* luxury apartment hotel, representing the best that Lisbon has to offer in terms of design, heritage, culture and character. All apartments will benefit from a professional management structure for owners and the very best facilities and levels of service for guests. SECURED PROPERTY INVESTMENT* | ONE OF THE BEST LOCATIONS IN LISBON | NEW & VERY MODERN PROJECT WITHIN LISTED FACADE OF AN HISTORICAL LISBON PALACE | ELIGIBLE FOR IMI & IMT EXEMPTION** | SUITABLE FOR GOLDEN RESIDENCY PERMIT & NON-HABITUAL BUYERS ALIKE. *Buyers funds will be held in a deposit account and only released on project/construction milestones being met. **Application being processed and subject to final ruling from Lisboa tax office (also dependent on the type of buyer). -

July 2014 ERA Bulletin.Pub

The ERA BULLETIN - JULY, 2014 Bulletin Electric Railroaders’ Association, Incorporated Vol. 57, No. 7 July, 2014 The Bulletin SECOND WORLD’S FAIR OPENED 50 YEARS AGO Published by the Electric The World’s Fair Anniversary Festival, R-33 9306-45 Railroaders’ Association, which was held at the site of both fairs on Incorporated, PO Box May 18, commemorated the 50th and 75th DATE NUMBER OF CARS IN SERVICE 3323, New York, New York 10163-3323. anniversaries of the 1939 and 1964 fairs. The September, 1963 23 celebration began at 1 PM at the Unisphere in Flushing Meadows-Corona Park featuring October, 1963 40 For general inquiries, 50-cent carousel rides and puppet shows. In contact us at bulletin@ erausa.org. ERA’s the evening, the festivities concluded with a R-36 9346-9523, 9558-9769 concert by the Queens Symphony Orchestra website is DATE NUMBER OF CARS IN SERVICE www.erausa.org. followed by fireworks. Before the 1964 fair opened, Flushing Line September, 1963 4 Editorial Staff: stations were painted various shades of blue Editor-in-Chief: October, 1963 52 Bernard Linder and silver with orange handrails and ten-car Tri-State News and platforms were extended to accommodate November, 1963 90 Commuter Rail Editor: eleven-car trains. To provide the increased December, 1963 128 Ronald Yee service, NYC Transit ordered 430 cars. This North American and World January, 1964 164 News Editor: fleet included 390 R-36 married pairs num- Alexander Ivanoff bered 9346-9523 and 9558-9769 and 40 R- February, 1964 218 Contributing Editor: 33 single units numbered 9306-45. -

DIE GESCHICHTE LISSABONS 8 BAIXA& UMGEBUNG 10 Das

DIE GESCHICHTE LISSABONS 8 Jardim Botänico Museu do Fado 66 da Universidade de Lisboa 39 Berühmte Interpreten des Fado 67 BAIXA& UMGEBUNG 10 Ascensores 40 Museu Militär 66 Das Große Beben 12 Avenida da Liberdade & Feira da Ladra 70 Praga do Comercio & Cais das Colunas 14 Praga Marques de Pombal 42Säo Vicente de Fora 72 Rua Augusta, Rua Aurea & Rua da Prata Shopping16 in Lissabon 43 Braganpa-Grablege 73 Museu do Design e da Moda 18Parque Eduarde VII de Inglaterra 44Igreja de Santa Engräcia 74 Elevador de Santa Justa 20Museu Calouste Gulbenkian 46Azule/os 76 Calgada do Duque 22Paläcio dos Marqueses de Fronteira 46Museu Nacional do Azulejo 77 Igreja de Säo Roque 24 Benfica Lissabon 50 Parque das Nagoes 78 Museu de Säo Roque 25Lissabon: Stadt des Fußballs 51 Estagäo do Oriente 80 Rossio 26 Oceanärio de Lisboa 62 Cafe Nicola 27 ALEAMA & PARQUE DAS NAYOES 52 Ponte Vasco da Gama 64 Estagäo de Caminhos de Ferro do Rossio Alfama28 54 Teatro Nacional D. Maria II 30Catedral Se Patriarcal 56 CHIADO & BAIRRO ALTO 86 Theater in Lissabon 30 Museu do Aijube 57 Largo do Carmo 66 Praga da Figueira 32Museu do Teatro Romano 57 Convento do Carmo 88 Igreja de Säo Domingos 33Tram 28 56 Museu Arqueolögico do Carmo 89 Confeitaria Nacional 33 Miradouro de Santa Luzia, Praga do Municipio & Cämara Municipal 92 Praga dos Restauradores 34 Miradouro das Portas do Sol 60Museu Nacional de Arte Contemporänea Teatro Eden 35 Museu de Artes Decorativos Portuguesas 61do Chiado 93 Miradouro de Säo Pedro de Alcäntara Castelo36 de Säo Jorge 62Rua Garrett 94 Praga do Principe -

Selos De Portugal

Selos deP o r t uPortugal g a l Álbum XIII (2010/2011) Carlos Kullberg 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 Concepção e texto de Carlos Kullberg Edições Húmus | Biblioteca Filatélica Digital P o r t u g a l Autor: Carlos Kullberg Título: Selos de Portugal - Álbum XIII (2010 / 2011) Editor: Edições Húmus Ldª Colecção: Biblioteca Electrónica de Filatelia (e-B) Director de Colecção: Carlos Pimenta ([email protected]) Edição: 1ª (Fev. 2012) Composição: José Carlos Kullberg ISBN: 978-989-8549-08-2 Localização: http://www.filatelicamente.online.pt http://www.caleida.pt/filatelia Preço: gratuito na edição electrónica, acesso por download Solicitação ao leitor: Transmita-nos ([email protected]) a sua opinião sobre este livro electrónico e sobre a Biblioteca Electrónica de Filatelia. © Edições Húmus Lda É permitida a cópia deste e-livro, sem qualquer modificação, para utilização individual. Não é permitida qualquer utilização comercial. Não é permitida a sua disponibilização através de rede electrónica ou qualquer forma de partilha electrónica.