République Du Mali

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

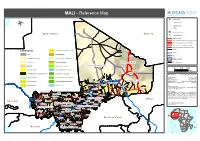

MALI - Reference Map

MALI - Reference Map !^ Capital of State !. Capital of region ® !( Capital of cercle ! Village o International airport M a u r ii t a n ii a A ll g e r ii a p Secondary airport Asphalted road Modern ground road, permanent practicability Vehicle track, permanent practicability Vehicle track, seasonal practicability Improved track, permanent practicability Tracks Landcover Open grassland with sparse shrubs Railway Cities Closed grassland Tesalit River (! Sandy desert and dunes Deciduous shrubland with sparse trees Region boundary Stony desert Deciduous woodland Region of Kidal State Boundary ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bare rock ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Mosaic Forest / Savanna ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Region of Tombouctou ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 0 100 200 Croplands (>50%) Swamp bushland and grassland !. Kidal Km Croplands with open woody vegetation Mosaic Forest / Croplands Map Doc Name: OCHA_RefMap_Draft_v9_111012 Irrigated croplands Submontane forest (900 -1500 m) Creation Date: 12 October 2011 Updated: -

Annuaire Statistique 2015 Du Secteur Développement Rural

MINISTERE DE L’AGRICULTURE REPUBLIQUE DU MALI ----------------- Un Peuple - Un But – Une Foi SECRETARIAT GENERAL ----------------- ----------------- CELLULE DE PLANIFICATION ET DE STATISTIQUE / SECTEUR DEVELOPPEMENT RURAL Annuaire Statistique 2015 du Secteur Développement Rural Juin 2016 1 LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : Répartition de la population par région selon le genre en 2015 ............................................................ 10 Tableau 2 : Population agricole par région selon le genre en 2015 ........................................................................ 10 Tableau 3 : Répartition de la Population agricole selon la situation de résidence par région en 2015 .............. 10 Tableau 4 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par sexe en 2015 ................................. 11 Tableau 5 : Répartition de la population agricole par tranche d'âge et par Région en 2015 ...................................... 11 Tableau 6 : Population agricole par tranche d'âge et selon la situation de résidence en 2015 ............. 12 Tableau 7 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 ..................................................... 15 Tableau 8 : Pluviométrie décadaire enregistrée par station et par mois en 2015 (suite) ................................... 16 Tableau 9 : Pluviométrie enregistrée par mois 2015 ........................................................................................ 17 Tableau 10 : Pluviométrie enregistrée par station en 2015 et sa comparaison à -

Mli0006 Ref Region De Kayes A3 15092013

MALI - Région de Kayes: Carte de référence (Septembre 2013) Limite d'Etat Limite de Région MAURITANIE Gogui Sahel Limite de Cercle Diarrah Kremis Nioro Diaye Tougoune Yerere Kirane Coura Ranga Baniere Gory Kaniaga Limite de Commune Troungoumbe Koro GUIDIME Gavinane ! Karakoro Koussane NIORO Toya Guadiaba Diafounou Guedebine Diabigue .! Chef-lieu de Région Kadiel Diongaga ! Guetema Fanga Youri Marekhaffo YELIMANE Korera Kore ! Chef-lieu de Cercle Djelebou Konsiga Bema Diafounou Fassoudebe Soumpou Gory Simby CERCLES Sero Groumera Diamanou Sandare BAFOULABE Guidimakan Tafasirga Bangassi Marintoumania Tringa Dioumara Gory Koussata DIEMA Sony Gopela Lakamane Fegui Diangounte Goumera KAYES Somankidi Marena Camara DIEMA Kouniakary Diombougou ! Khouloum KENIEBA Kemene Dianguirde KOULIKORO Faleme KAYES Diakon Gomitradougou Tambo Same .!! Sansankide Colombine Dieoura Madiga Diomgoma Lambidou KITA Hawa Segala Sacko Dembaya Fatao NIORO Logo Sidibela Tomora Sefeto YELIMANE Diallan Nord Guemoukouraba Djougoun Cette carte a été réalisée selon le découpage Diamou Sadiola Kontela administratif du Mali à partir des données de la Dindenko Sefeto Direction Nationale des Collectivités Territoriales Ouest (DNCT) BAFOULABE Kourounnikoto CERCLE COMMUNE NOM CERCLE COMMUNE NOM ! BAFOULABE KITA BAFOULABE Bafoulabé BADIA Dafela Nom de la carte: Madina BAMAFELE Diokeli BENDOUGOUBA Bendougouba DIAKON Diakon BENKADI FOUNIA Founia Moriba MLI0006 REF REGION DE KAYES A3 15092013 DIALLAN Dialan BOUDOFO Boudofo Namala DIOKELI Diokeli BOUGARIBAYA Bougarybaya Date de création: -

Avis D'appel D'offres International

RÉPUBLIQUE DU MALI Un Peuple – Un But –Une Foi ----------------------- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ------------------------- SECRÉTARIAT GENERAL ------------------------- Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructures et d'Équipements Ruraux (AGETIER) Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) Travaux de construction de Micro Barrages, de surcreusement de Mares et d’aménagement de Bas-Fonds dans les cercles de Diéma et Nioro (Région de Kayes) ; Banamba, Kolokani et Nara (Région de Koulikoro) en cinq (05) lots AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL Date : 06/03/2019 AOI N°: 04/ DG/AGETIER/ 2019 Micro barrages : Prêt FAD N° : 2100150032043 : 100% Mares : Protocole d’Accord de Don ° 2100155028523 : 100% Bas-fonds : - Prêt FAD N° 2100150032043 : 95% - Bénéficiaires : 5% N° d’identification Projet : P-Z1-AAZ-018 1. Le présent avis d’appel d’offres international (AAOI) suit l’avis général de passation des marchés du projet paru sur le site Développent Business et sur le portail de la Banque (www.afdb.org) le 15/10/2015, et dans l’Essor, quotidien national d’information du Mali N° 18037 du 22/10/2015. 2. Le Gouvernement de la République du Mali a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement en divers monnaies, pour couvrir le coût du Projet 1 du Programme de Renforcement de la Résilience a l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS), et entend affecter une partie du produit de ce financement aux paiements relatifs aux marchés pour les Travaux de construction de Micro Barrages, de surcreusement de Mares et d’aménagement de Bas-Fonds dans les cercles de Diéma et Nioro (Région de Kayes) ; Banamba, Kolokani et Nara (Région de Koulikoro). -

Cercle De Kayes

Cercle de Kayes REPERTOIRE Des fonds clos du Cercle de Kayes (Document provisoire) 275 CARTONS- 30,25 METRES LINEAIRES Août 2010 LES ARCHIVES Les archives jouent un rôle important dans la vie administrative, économique, sociale et culturelle d’un pays. Le développement économique, social et culturel d’un pays dépend de la bonne organisation de ses archives. Les documents d’archives possèdent une valeur probatoire, sans eux, rien ne pourrait être affirmé avec certitude, car le témoignage humain est sujet à l’erreur et à l’oubli. Les documents d’archives doivent fonctionner comme le rouage essentiel de l’Administration, et fournissent des ressources indispensables à la recherche. Les archives représentent la mémoire d’un pays. La bonne organisation des archives est un des aspects de la bonne organisation administrative. Il faut que chacun ait conscience que chaque fois qu’on détruit ou laisse détruire des archives, c’est une possibilité de gouverner qui disparaît, c’est-à-dire une part du passé de notre nation. La vigilance est un devoir. 2 Série A – Actes officiels Carton A/1–A/2-A/3 : A/1 : - Projet de constitution (1958) - Loi (1959) - Loi n˚52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des Assemblées locales - document endommagé (1952) - Loi électorale adoptée en première lecture le 24 avril 1951 par l’Assemblée nationale (1951) - Projet de loi relatif à la formation des Assemblées du Groupe et des Assemblées locales de l’AOF, l’AEF, Cameroun, Togo et Madagascar (1951) A/2 : - Ordonnance désignant un agent d’exécution. Ordonnance -

World Bank Document

Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Assessment inMali Private HealthSector WORLD BANKWORKINGPAPERNO.212 THE WORLDBANK WORLD BANK WORKING PAPER NO. 212 Private Health Sector Assessment in Mali The Post-Bamako Initiative Reality Mathieu Lamiaux François Rouzaud Wendy Woods Investment Climate Advisory Services of the World Bank Group Copyright © 2011 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org 1 2 3 4 14 13 12 11 World Bank Working Papers are published to communicate the results of the Bank’s work to the devel- opment community with the least possible delay. The manuscript of this paper therefore has not been prepared in accordance with the procedures appropriate to formally-edited texts. Some sources cited in this paper may be informal documents that are not readily available. This volume is a product of the sta of the International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. The ndings, interpre- tations, and conclusions expressed in this volume do not necessarily re ect the views of the Executive Directors of The World Bank or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work. The boundaries, colors, denominations, and other information shown on any map in this work do not imply any judg- ment on the part of The World Bank concerning the legal status of any territory or the endorsement or acceptance of such boundaries. Rights and Permissions The material in this publication is copyrighted. -

IBM News - Mali

OCTOBER5 OCTOBER 2016 2016 IBM News - Mali Immigration and Border Management Technical Cooperation National Police graduates at the IOM training course on border management, Sikasso, 2016 Ucita det publica venatua vic tere consident vit vidium es contere, nicaudam oc mis cultorTibus nonsequo HIGHLIGHTSmaximolo quis vid ut poriatibea doles dusciis serecusdaes etus dolorum iuscia et pre occulles ea cus repelic Working with the Malian Building border control posts Training the Police and other Government and UN partners and installing migration IBM agencies in border on developing the National management IT systems management and travel Border Policy and IBM Strategy (MIDAS) in Gogui and Sona document examination IBM in Mali Welcome to the Newsletter of the IBM programme at the IOM Mission in Mali. IBM stands for Immigration and Border Management technical assistance that IOM has been providing globally, including to the Member States in the Sahel region. IOM works closely with the Malian Government on IBM matters. Since 2012 Mali, a conflict-affected state facing stabilization challenges, is engaged in an ongoing political and technical dialogue with the international community tackling the root causes of instability. This Newsletter provides a glimpse of recent IOM IBM activities and border management developments in Mali. CONTACTS IBM Tel: +223 20 22 76 97 [email protected] 17, Route des Morillons, IOM Mission in Mali Fax:+223 20 22 76 98 CH-1211 Geneva 19, Magnambougou https://mali.iom.int/ Switzerland Badalabogou Est +41.22.717.9111 BPE 288, Bamako, Mali © 2016 | INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION OCTOBER 2016 5 NOVEMB Borders, Security and Development In Mali, as elsewhere in the Sahel region, governance challenges and need for stronger institutional capacity to manage security threats are high on the policy agenda. -

IMRAP, Interpeace. Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace. March 2015

SELF-PORTRAIT OF MALI Malian Institute of Action Research for Peace Tel : +223 20 22 18 48 [email protected] www.imrap-mali.org SELF-PORTRAIT OF MALI on the Obstacles to Peace Regional Office for West Africa Tel : +225 22 42 33 41 [email protected] www.interpeace.org on the Obstacles to Peace United Nations In partnership with United Nations Thanks to the financial support of: ISBN 978 9966 1666 7 8 March 2015 As well as the institutional support of: March 2015 9 789966 166678 Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace IMRAP 2 A Self-Portrait of Mali on the Obstacles to Peace Institute of Action Research for Peace (IMRAP) Badalabougou Est Av. de l’OUA, rue 27, porte 357 Tel : +223 20 22 18 48 Email : [email protected] Website : www.imrap-mali.org The contents of this report do not reflect the official opinion of the donors. The responsibility and the respective points of view lie exclusively with the persons consulted and the authors. Cover photo : A young adult expressing his point of view during a heterogeneous focus group in Gao town in June 2014. Back cover : From top to bottom: (i) Focus group in the Ségou region, in January 2014, (ii) Focus group of women at the Mberra refugee camp in Mauritania in September 2014, (iii) Individual interview in Sikasso region in March 2014. ISBN: 9 789 9661 6667 8 Copyright: © IMRAP and Interpeace 2015. All rights reserved. Published in March 2015 This document is a translation of the report L’Autoportrait du Mali sur les obstacles à la paix, originally written in French. -

World Bank Document

The World Bank RESTRUCTURING ISDS OMVS - TRANSMISSION EXPANSION PROJECT (P147921) Public Disclosure Authorized Integrated Safeguards Data Sheet Restructuring Stage Public Disclosure Authorized Restructuring Stage | Date ISDS Prepared/Updated: 26-Mar-2020| Report No: ISDSR29108 Public Disclosure Authorized Regional Vice President: Ousmane Diagana Country Director: Deborah L. Wetzel Regional Director: Riccardo Puliti Practice Manager: Charles Joseph Cormier Task Team Leader: Thierno Bah Public Disclosure Authorized The World Bank RESTRUCTURING ISDS OMVS - TRANSMISSION EXPANSION PROJECT (P147921) Note to Task Teams: The following sections are system generaed and can only be edited online in the Portal. I. BASIC INFORMATION 1. BASIC PROJECT DATA Project ID Project Name P147921 OMVS - TRANSMISSION EXPANSION PROJECT Task Team Leader(s) Country Thierno Bah Western Africa Approval Date Environmental Category 12-May-2017 Partial Assessment (B) Managing Unit IAWE2 PROJECT FINANCING DATA (US$, Millions) SUMMARY-NewFin1 Total Project Cost 103.00 Total Financing 103.00 Financing Gap 0.00 DETAILS-NewFinEnh1 World Bank Group Financing International Development Association (IDA) 97.00 IDA Credit 97.00 Non-World Bank Group Financing Counterpart Funding 6.00 Borrower/Recipient 6.00 The World Bank RESTRUCTURING ISDS OMVS - TRANSMISSION EXPANSION PROJECT (P147921) 2. PROJECT INFORMATION PROG_INF O Current Program Development Objective The project development objective is to enhance electricity trade among Mali, Mauritania, and Senegal. 3. PROJECT DESCRIPTION A. Project Status 1. The Government of Senegal is Recipient of an IDA financing in the amount of EUR 91.5 million (equivalent to US$97 million) to implement TEP. The IDA Credit 60330 was approved by the World Bank Board of Executive Directors on May 12, 2017. -

Admis Def 2018 Ae Nioro

LISTE DES ADMIS AU DEF 2018 - ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE NIORO N° Place PRENOMS NOM Sexe Année de Naiss Lieu de Naiss. Opon DEF Statut élève Ecole CAP 117 Aliou BOLY M 2003 Fasssoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 118 Yacouba BOLY M 2002 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 189 Mahamadou CAMARA M 2001 Libreville CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 262 Mariam CISSE F 2002 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 293 Assa COULIBALY F 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 360 Konsou Fatoumata COULIBALY F 2003 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 388 Minata COULIBALY F 2000 M'Pèssoba CLASS CL Béma 2ème C DIEMA 496 Oumou DIA F 2004 Niantanso CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 562 Djibril DIAKITE M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 842 Ousmane Chérif DIARRA M 2003 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 905 Diougoudou DIAWARA M 2002 Libreville CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 910 Douga DIAWARA M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 965 Yatté DIAWARA M 2000 Grouméra CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1123 Moctar FOFANA M 2003 Touna CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1188 Foussény HAÏDARA M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1195 Tidiane KAH M 2003 Fassoudébé CLASS REG Fassoudébé 2ème C DIEMA 1198 Issouf KALOGA M 2000 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1202 Abdoulaye KAMISSOKO M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1205 Dengoumé KAMISSOKO M 2000 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1209 Komakan KAMISSOKO M 2002 Béma CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1211 Madi Tidiane KAMISSOKO M 2004 Bamako CLASS REG Béma 2ème C DIEMA 1241 Mohamed KANTE M 2003 Guédébiné CLASS REG -

Région Cercles Commune

Sites affectés par le choléra en 2008 et 2011 Région Cercles Commune Ségou Niono Molodo Ségou Niono Niono Ségou Macina Macina Mopti Mopti Mopti Mopti Mopti Konna Mopti Mopti Dialloubé Mopti Mopti Borondougou Mopti Mopti Ouro mody Mopti Youwarou Dongo Mopti Youwarou N’Djodjiga Mopti Youwarou Farimaké Mopti Youwarou Deboye Zones de vulnérabilité WASH au Mali (risque d’inondation et d’épidémie de choléra) Page 1 Région Cercles Commune Mopti Youwarou Dirma Mopti Youwarou Youwarou Mopti Douentza Boré Mopti Djenné Kéwa Mopti Djenné Togué Mourari Mopti Bandiagara Timiniri Mopti Bandiagara Doucombo Mopti Tenenkou Ouro Ardo Kayes Diéma Diancoute Camara Kayes Kayes Kayes Kayes Kayes Bangassi Kayes Kayes Kéri Kaffo Kayes Kayes Kéméné Tambo Kayes Kayes Khouloum Kayes Kayes Samé Diomgoma Kayes Kayes Somankidy Kayes Kayes Sony Kayes Kayes Tafacirga Gao Bourem Bourem Tombouctou Tombouctou Tombouctou Tombouctou Diré Diré Tombouctou Gourma Rharous Gourma Rharous Tombouctou Niafunké Niafunké Tombouctou Goundam Goundam Kayes Kayes Sony Kayes Kayes Falémé Kayes Kayes Samè Kayes Kayes Diala Khasso Kayes Kayes Kayes N'di Kayes Kayes Liberté Dembaya Communes affectées par des inondations en 2010 et 2011 Région Cercle Commune Kidal Tessali Aguel Hoc Gao Gao Anchawadj Kayes Bafoulabé Bafoulabé Tombouctou Tombouctou Bambara Maoude Koulikoro Kati Bancoumana Mopti Bandiagara Bandiagara Sikasso Yanfolila Baya Tombouctou Tombouctou Ber Ségou Baraouli Boidiè Koulikoro Banamba Boron Gao Bourem Bourem Zones de vulnérabilité WASH au Mali (risque d’inondation et d’épidémie -

Mauritania ! Akjoujt O Faraoun Aguilal ! ! ! AKJOUJT Casba Des ATLANTIC OCEAN Aït Maouin ! El Mamghar

!ho ! ! ! !(!! !( !(!( ! !(!(!( ! h !(! ! ! ! !! h! o ! o!( o ! 20°0'0"W 15°0'0"W Hagunía 10°0'0"W 5°0'0"W El Djedid 0°0'0" Daora ! ! Khraybichat HASSAN I !(o ! Mahbés ! ! !Tazoult LAAYOUNE El Aaiún !h ! Echdera Sali ! SMo ARA Anzeglouf ! o ! Lemsid ! Metmárfag ! Bu Craa Tifarita ! Ain Ben Tili ! Chenachan ! ! 'Aïn Ben Tili Algeria BIR MOGHREIN ! Chegga o ! Bîr Mogreïn 25°0'0"N 25°0'0"N Western Sahara ! Crampel ! Oum Dreyga ! Anzarane DAKHLA o Tiris Zemmour !h!( DAJLA !Villa Cisneros ! Aguelt el Adam ! Admamtalmat ZOUERAT Fdérik o o ! ! Zouîrât ! ! Auserd FDERIK ! Tourine Jraifia Agüenit ! Bir Tichla Sug ! Gandús ! ! o ! Agui NOUADHIBOU o ! Port-Étienne ! Ouadane Adrar Cansado ! !h Dakhlet Nouadhibou Jraïf ! Ksar Trochane NOUADHIBOU ! Azougui ! Mali Ata!r !(!(o ATAR ! ! Taïzent ! Tachot Chinguetti Inchiri !Terjit Toungat ! !Oujeft 20°0'0"N El Medda 20°0'0"N ! Mauritania ! Akjoujt o Faraoun Aguilal ! ! ! AKJOUJT Casba des ATLANTIC OCEAN Aït Maouin ! El Mamghar Lemhaisrat ! Taoujafet ! ! Tiouilit ! Rachid Tagant o TIDJIKJA TICHITT Tidjikdja! o ! ! Tichit Ksar el Barka Nouakchott Hodh Ech Chargui Nouakchott NOUAKCHOTT INTL h !(o NOUAKCHOTT .!! Trarza Moudjéria ! ! Sérotandi o MOUDJERIA o Boutilimit ! Tiourébougou ! ! Tamxat ! Nimjad ! BOUTILIMIT Boumdeït ! o Kourouma !Hassi Guenderes TAMCHAKETT Oualâta ! ! ! ! Tiguent Nbâk Tamchaket Aleg ! Kamor ! !Oulad Melzem Barouk Brakna Talha ! ! Mederdra PODOR ! AIOUN EL ATROUSS Tombouctou Ouska ! El Abdé Assaba ! o Dar el Barka Keur Nala ! Ao BBAYE ! NEMA o TOMBOUCTOU Lahouvich ! Diahoulel ! Kiffa