Francesco Nullo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I Rapporti Della Polonia Con L'italia Risalgono Alla Nascita Stessa Dello Stato Polacco Nel X Secolo E Alla Scelta Allora Operata Del Cristianesimo Occi - Dentale

Tra Polonia e Italia I rapporti della Polonia con l'Italia risalgono alla nascita stessa dello Stato polacco nel X secolo e alla scelta allora operata del cristianesimo occi - dentale. Il latino divenne lingua ufficiale dello stato e l'Italia meta di pel - legrinaggi e di studi. Nel Rinascimento i contatti con l’Italia raggiunsero il loro apice e numerosi letterati, architetti, artisti italiani prestarono la loro opera alla corte reale di Cracovia e alle corti aristocratiche. L’astronomo Copernico, colloquio con Dio . Tra i numerosi giovani della Natio polona che frequenta - rono gli atenei italiani figu - rano: Nicolò Copernico (1473-1543); Jan Kochanow - ski (1530-1584), il più grande poeta del Rinascimento po - lacco, e Maciej Sarbiewski (1595-1640), considerato uno dei massimi poeti in lingua la - tina nell’Europa barocca. Olio su tela di Jan Matejko (1838-1893), Museo dell’Università Jagellonica, Cracovia. Bona Sforza (1494 - 1557), figlia di Gian Gale - azzo Sforza, duca di Milano; duchessa di Bari; moglie del re di Polonia, Sigismondo I (1467- 1548); regina di Polonia. Fu portatrice delle idee e dello spirito umanistico e rinascimentale in Po - lonia, favorì la diffusione dell’arte italiana, dei co - stumi e della cucina. Grazie alla sua presenza a Cracovia le relazioni tra la Polonia e l’Italia si sono notevolmente allargate. Incisione di Niccolò Nelli del 1568, Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Milano. Veduta del castello reale di Varsavia dal sobborgo di Praga . La presenza di artisti italiani si mantiene anche sotto il regno dell’ultimo re di Polonia, Stanisław August Poniatowski, sul trono dal 1764 al 1795. -

I Polacchi Nel Risorgimento Italiano

I polacchi nel Risorgimento italiano ISBN 978-88-903780-4-1 Mostra storica, Torino 2011 Illustrazione in copertina: Ludwik Mierosławski da Giuseppe Garibaldi a Caprera, dicembre 1860. Stampa, Muzeum Wojska Polskiego, Varsavia. Ognisko Polskie w Turynie Consolato Generale di Polonia in Milano Comunità Polacca di Torino Consolato Onorario di Polonia in Torino I polacchi nel Risorgimento italiano Krystyna Jaworska Seconda edizione Torino 2012 Mostra promossa da Comunità Polacca di Torino Consolato Generale di Polonia in Milano Ognisko Polskie w Turynie Consolato Onorario di Polonia in Torino nell’ambito di con il patrocinio di: Con il contributo di: Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia Consolato Onorario di Polonia in Genova Consolato Onorario di Polonia in Venezia Le immagini in mostra sono state riprodotte per gentile concessione di: Archiginnasio di Bologna - Archivio di Comunione e Liberazione, Milano - Associazione Archivio e biblioteca Dall’Ovo, Dalmine (Bergamo) Biblioteca del Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Letterature moderne e comparate, Università degli Studi di Torino Biblioteca Reale, Torino - Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Varsavia - Civica Raccolta delle Stampe “Achille Bertarelli”, Milano Fondazione Bergamo nella storia - Museo storico di Bergamo - Fondazione Luigi Firpo, Torino - Fondazione Vera Nocentini, Torino Istituto di studi storici Gaetano Salvemini, Torino - Istituto Polacco di Roma - Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Torino Museo Civico di Marsala - Museo Centrale del Risorgimento Italiano, Roma - Muzeum Historyczne m. st. Warszawy (Museo storico della città di Varsavia), Varsavia - Muzeum Wojska Polskiego (Museo dell’Esercito Polacco), Varsavia Mostra a cura di: Krystyna Jaworska Testi: Krystyna Jaworska Gra\ca: LL’Design Il percorso espositivo dal 1918 al 1945 è tratto dalla mostra: Da prigioni a uomini liberi. -

1991 Edition / Bdition 1991

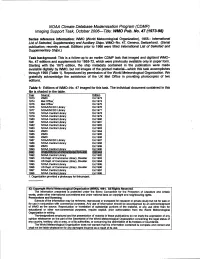

NOAA Climate Database Modernization Program (CDMP) Imaging Support Task, October 20OtL77tle: WOPub. No. 47 (1973-98) Series reference information: WMO (World Meteorological Organization), 195% lntemational List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships. WO-No. 47, Geneva, Switzerland. (Serial publication; recently annual. Editions prior to 1966 were titled lntemational List of Selected and Supplementary Ships.) Task background: This is a follow-up to an earlier CDMP task that imaged and digitized WMO- No. 47 editions and supplements for 1955-72, which were previously available only in paper form. Starting with the 1973 edition, the ship metadata contained in the 'publication were made available digitally by WMO, but not images of the printed material-which this task accomplishes through 1998 (Table 1). Reproduced by permission of the World Meteorological Organization. We .' gratefully acknowledge the assistance of the UK Met Office in providing photocopies of two editions. Table 1: Editions of WMO-No. 47 imaged- for this task. The individual document contained in this file is shaded in the table. -Year Source' Edition 1973 WMO Ed. 1973 1974 Met Office' Ed.1974 1975 Met Offii' Ed. 1975 1976 NOANNCDC Library Ed. 1976 1977 NOWNCDC Library Ed. 1977 1978 NOMCentral Library Ed. 1978 1979 NOAA Central Library Ed. I979 1980 NOMCentral Library Ed.1980 1981 NOAA Central Library Ed.1981 I. 1982 NOMCentral Library Ed. I982 1983 NOMCentral Library Ed.1983 I984 WMO Ed. 1984 1985 WMO Ed. 1985 I986 WMO Ed. 1986 1987 NOWNCDC Library Ed. 1987 1988 NOAA Central Library Ed.1988 1989 WMO Ed.1989 1990 NOAA Central Library Ed.1990 @gji ~~~~~~~~ L!aB-Ba 1992 NOAA Central Library Ed. -

Destination:Poland

Destination: Poland The Guide Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Destination: Poland The Guide Tomasz Ławecki Kazimierz Kunicki Liliana Olchowik-Adamowska Destination: Poland The Guide Not just museums: the living A place in the heart of Europe 8 I IX folklore in Poland 490 A chronicle of Poland: Communing with nature: Poland’s II a stroll down the ages 20 X national parks and beyond 522 Sanctuares, rites, pilgrimages – Famous Poles 86 III XI the traditional religious life 564 IV Gateways to Poland 138 XII Poland for the active 604 V Large Cities 182 XIII Things Will Be Happening 624 Destination: Medium-sized towns 304 VI XIV Castles, churches, prehistory 666 Small is beautiful – Practical Information 718 VII Poland’s lesser towns 366 XV The UNESCO World Heritage List Index of place names 741 VIII in Poland 434 XVI Not just museums: the living A place in the heart of Europe 8 I IX folklore in Poland 490 A chronicle of Poland: Communing with nature: Poland’s II a stroll down the ages 20 X national parks and beyond 522 Sanctuares, rites, pilgrimages – Famous Poles 86 III XI the traditional religious life 564 IV Gateways to Poland 138 XII Poland for the active 604 V Large Cities 182 XIII Things Will Be Happening 624 Destination: Medium-sized towns 304 VI XIV Castles, churches, prehistory 666 Small is beautiful – Practical Information 718 VII Poland’s lesser towns 366 XV The UNESCO World Heritage List Index of place names 741 VIII in Poland 434 XVI Text Tomasz Ławecki POLAND Kazimierz Kunicki and the other Liliana -

160° ANNIVERSARIO I Bergamaschi E La Spedizione Dei Mille

160° ANNIVERSARIO I Bergamaschi e la spedizione dei Mille 5 MAGGIO Cari insegnanti, in occasione del 160° anniversario della Spedizione dei Mille, abbandoniamo momentaneamente il tema del calendario civile per dedicarci alla celebre impresa che, nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860 sotto la guida di Garibaldi, segnò una tappa decisiva nel processo di unificazione politica dell’Italia. Il ricordo di questa importante data della storia d’Italia costituisce anche l’opportunità preziosa per il Museo delle storie di Bergamo di ricordare il suo primo Direttore, Mauro Gelfi, scomparso proprio il 6 maggio di dieci anni fa, che tante ricerche e passione ha dedicato al tema della Bergamo dei Mille. La città di Bergamo diede a quell’impresa un numero eccezionale di giovani che, spinti dall’entusiasmo e dal desiderio di avere una sola Patria, si presentano spontaneamente per essere arruolati, alla fine dell’aprile del 1860, presso il teatrino dei filodrammatici di Via Borfuro. Francesco Nullo e Francesco Cucchi, arruolatori, scelgono solamente coloro che presentano i requisiti per la partecipazione a tale impresa (idoneità fisica e pregresse esperienze militari). Grazie al coraggio di quei giovani, molti dei quali studenti, Bergamo viene riconosciuta, 100 anni dopo, nel 1960, dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Città dei Mille, onorificenza che da allora compare sotto lo stemma della città. Sottoponiamo alla vostra attenzione due documenti: • il primo è un’immagine, proveniente dall’archivio fotografico del Museo delle storie di Bergamo, che trovate digitalizzata e corredata da ulteriori informazioni catalografiche sul portale dell’Archivio fotografico Sestini (https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/). -

HE Name "Mediterranean" Suggests the Importance of the Sea That T Bears It

CHAPTER 5 R.A.N. SHIPS OVERSEAS JUNE-DECEMBER 194 0 HE name "Mediterranean" suggests the importance of the sea that T bears it. Up to the last millennium B .C., it was the centre of th e known world ; a vast lake, washing the shores of three continents—Europe , Africa, and Asia—and both separating and linking the communities whic h grew and lived on its fringe . As such it became the main schoolhouse of navigation, of naval strategy, and naval tactics . On its surface, in the sea battles of the Persian, the Peloponnesian, and the Punic wars, the out - come of those wars was decided, and the fates of nations determined . With the expansion of the known world through exploration, the Mediterranean' s importance was enhanced as a main route to the East and as a highway for the trade on which were built the mercantile republics of Genoa and Venice. Over its surface sailed the fleets of the Crusaders ; it "has witnessed the clash of Christianity and Islam ; and its waters have been dyed with the blood of Goth and Vandal, Arab and Norman". Not until the ocean routes to the Far East and the Americas were opened in the fifteent h century was its monopoly destroyed . The largest of the world 's inland seas, it is some two thousand nautical miles long, by six hundred wide at its greatest width between the heel o f Italy and the southern shore of the Gulf of Sidra on the African coast. Its only oceanic opening is that at the western end to the Atlantic by th e Straits of Gibraltar, 8 miles in width . -

724.Zc`Oo Dad Hatcoaabiovci Ea 1.4 Aad ~Ccteagd

724.Zc`oo dad HatcoaaBiovci ea 1.4 aad ~ccteagd jr,r0.0f tiie mid-/9t4ue~Cvcry ta 1918 Societas Historica Finlandiae Suomen Historiallinen Seura Finska Historiska Samfundet Studia Historica 16 NATIONALITY AND NATIONALISM IN ITALY AND FINLAND FROM THE MID-19th CENTURY TO 1918 SHS • Helsinki • 1984 Editor: Maija Väisänen Cover design by Rauno Enden ISSN 0081-6493 ISBN 951-9254-61-7 Gummerus Oy:n kirjapainossa Jyväskylässä 1984 Preface Cooperation between Finnish and Italian historians started officially at the symposium in Perugia, Italy, in October 1979 with the theme "Italy and Finland during World War ii (1939- 1945)". The second symposium was held in Helsinki under the auspices of the Finnish Ministry of Education and organized by the Finnish Historical Society on May 24-28, 1982. The general theme of this symposium was "Nationality and Nationalism in Italy and Finland from the mid-nineteenth century to 1918". The present publication includes the papers on this theme, with the exception of Professor Clara Castelli's contribution, which has been published, with the title "Il panslavismo" in "L'etå contemporanea" (ed. by Lucarini) in Rome, Italy in 1983. Maija Väisänen Contents Mario Belardinelli: Catholics and their attitude to nationality in Italy 7 Yrjö Blomstedt: National and international viewpoints of the Finnish upper class in the 19th century 19 Patrick Bruun: Freedom fighters at close quarters 29 Mario D'Addio: Political thought and nationality in Italy 41 Franco Gaeta: Nationalism in historiography 59 Seppo Hentilä: The Finnish -

Lcusiana Nr 8

Nr 8 Olkusz, maj 2013 Ilcusiana • 8 • 2013 Redakcja Rada Programowa: Mieczysław Karwiński dr Włodzimierz Łysoń dr Marek Pieniążek Redaktor Naczelny: Jacek Sypień Sekretarz redakcji: Katarzyna Kulman Korekta: Agnieszka Ryszka Wydawca: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 32-300 Olkusz, ul. F. Nullo 29b tel: 32 6430619 www.biblioteka.olkusz.pl ISSN: 2080-9859 Druk i skład: GRAFPRESS 32-300 Olkusz, ul. 29-Listopada (pawilon) tel: 32 7543232 www.grafpress.com.pl Projekt okładki: Konrad Kulman Zdjęcia na okładce: Portret generała Stefana Buchowieckiego (zdjęcie ze zbiorów Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej), D. Konieczny, Narodowe Archiwum Cyfrowe 1-U-4509, M. Marek „Cracovia 3D. Rekonstrukcje”cyfrowe historycznej zabudowy Krakowa © Copyright by Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu 2013 Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji materia- łów, a także do niepublikowania materiału bez podania przyczyny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kodowanie, prezentowanie danych, odtwarzanie elektroniczne, fotomechaniczne lub w jakiejkolwiek innej formie oraz wykorzystywanie, również częściowe dopuszczalne tylko za wyłącznym zezwoleniem właściciela praw autorskich. 2 Spis treści 4 Wstęp 7 Jacek Sypień Pamięć o płk. Francesco Nullo i bohaterach Powstania Styczniowego na ziemi olkuskiej 55 Dawid Konieczny, Sławomir Góra Zapomniani powstańcy na olkuskich cmentarzach 85 Emilia Kotnis-Górka Legitymacja generała Buchowieckiego 137 Jerzy Roś Florentyn/Florian Trawiński - nieznany rozdział „Kodu Leonarda da Vinci” 149 Andrzej Feliksik Handel ołowiem i tajemnice olkuskiego rynku 165 Dariusz Rozmus „Skarby” z nadzorów archeologicznych 177 Jolanta Kluczewska Najstarsze zbiory książkowe Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Ilcusiana • 8 • 2013 3 Wstęp zanowni Państwo. Oddajemy uratowane przed zniszczeniem zbiory Luwru. Sw Państwa ręce kolejny, ósmy już Równie ciekawą postacią jest generał Stefan numer czasopisma „Ilcusiana”. -

New York 1—Appendixes

APPENDICES CASTLE GARDEN meters above the surface of the water, sixty-one meters off the Although what is of interest coast; it was connected to the for the purpose of this book is latter by means of a multi-span essentially the function that bridge, which gave access to this building had as a theater - the fortress. The latter was for some ten years around never attacked during the war 1850 (when it was known as against the English. Said war Castle Garden) - one must ended in 1814 with the Treaty nonetheless bear in mind that it of Ghent (Belgium), which was originally a fortress, sanctioned the freedom of seas. known as West Battery, subse- Immediately thereafter, quently renamed Castle West Battery became the seat Clinton (currently its name). of the Third Military District’s Castle Garden in a Precisely, the fortress was headquarters, which was run lithograph dated 1850 one of the five built in the pe- by General Winfield Scott riod between 1808 and 1811, from 1816 until 1820. The for- when a system for the defense tress was thus renamed Castle of the area of New York was Clinton, in honor of DeWitt set up to fend off the attacks of Clinton, already Mayor of New the English fleet which, ever York, and, subsequently, Gov- since 1807, had begun to as- ernor of the State of New sault and capture American York. However, in 1821, the ships. foregoing headquarters were The fortress was inaugu- transferred to Governors Island rated under the name of West and, in March of the following Battery (subsequently South- year, the building was turned West Battery) on 25 November over to the City of New York 1811, the twenty-eighth anni- with an act of Congress. -

From a Far-Away Country of the Polish II Corps Heroes

Special edition Warsaw-Monte Cassino May 18, 2019 GLORY TO THE HEROES! ETERNAL BATTLEFIELD GLORY Dear Readers, n the glorious history of the Polish army, there were many battles where Iour soldiers showed exceptional heroism and sacrifice. The seizure of the Monte Cassino abbey has its special place in the hearts and memory of Poles. General Władysław Anders wrote in his order: “Long have we waited for this moment of retaliation and revenge on our eternal enemy. […] for this ruffianly attack of Germany on Poland, for partitioning Poland jointly with the Bolsheviks, […] for the misery and tragedy of our Fatherland, for our sufferings and exile.” The soldiers of the Polish II Corps did not waste this opportunity and seized the reinforced position in the abbey’s ruins, which had earlier been resisting the gunfire, bombing and attacks of the Allied forces. Polish determination and heroism broke the fierce defense line of the German forces. This victory was however paid very dearly for. On the hillside of Monte Cassino over 900 soldiers were killed, and almost 3,000 wounded. Still, the Monte Cassino success, although paid for with blood, paved the way to independent Poland. Saint John Paul II, when talking about the Battle of Monte Cassino, said about a live symbol of will to live, of sovereignty. These words perfectly define the attitude ...from a far-away country of the Polish II Corps heroes. They proved to be determined, patriotic, and The title might not be original, but it perfectly reflects the Polish-Italian full of will to fight. They were respected relations. -

577N See Also EAST

INDEX ABADAN (Map p . 386), 374, 383-7 Ajax, British cruiser (Plate p. 271), 224-5 , ABADAN ISLAND (Map p . 386), 383-7 230-1, 234, 241, 307-8, 316, 327, 329, 332n, ABANG ISLAND, 561-2 333n, 338, 343, 345, 350-1, 354-5, 379, 382, Amon', Hon C . L. A., 594 406 ; with 7th Cruiser Squadron, 301 ; carries ABBREVIATIONS, List of, 653-4 troops to Greece, 305-6 ABDA COMMAND (Map p . 520), 516, 518-27, Ajax, French submarine, 219 534, 536, 553, 558, 560, 563, 578, 580, 581-4, Akagi, Japanese aircraft carrier, 466, 471, 585, 585, 597, 600-1, 603-6, 627, 632, 634, 636, 603 649 ; naval organisation, 517, lacks cohesion, Akbar, British ship, 204 552 ; dissolved, 602, 625 . Akebono, Japanese destroyer, 171, 599, 623 ABDAFLOAT, 517, 519, 553, 558, 57 1 Akltsu Maru, Japanese aircraft ferry, 620n Abdiel, British minelayer, 350-1, 360, 361n, Alagna, Australian ship, 596n 395, 402 Albatross, Australian seaplane carrier, 26, 29, ABDUL ILLAH, Amir, 37 5 30, 39, 17 0 Aberdeen, British sloop, 228 n ALBANIA (Maps pp . 148, 161), 142, 147, 228-9 , ABEY, 38 1 230, 239, 241-2 Abingdon, British minesweeper, 15 8 ALBANY (Maps pp. 261, 272), 92, 110, 140 , ABOUKIR, 143-4 260, 262, 577n ; War Signal Station at, 40 Abruzzi, Italian cruiser, 309, 31 0 Alcides, Norwegian ship, 107 Abukuma, n Japanese cruiser, 467, 471, 537, 603 Alden, American destroyer, 490, 511, 531-2 , ABYSSINIA (Map p. 202), 154n, 202, 286, 374 ; 554, 600, 609, 61 8 . Italy invades, 35, 145 ; war in, 146, 148, 151 , ALERS-HANKEY, 153 Capt C . -

Camicia Rossa Febbraio

NUMERO 3 Febbraio 2008 LA CAMICIA ROSSA Stampato in proprio www.museomentana.it DALLA S VIZZERA ALLA DIFESA DI R OMA 1848-49 (III) Mario Laurini Con l’arrivo della Legione Italia- comando del colonnello Savini e Porta Portese e Porta San Pan- na di Garibaldi, la difesa della l’ultima agli ordini del colonnel- crazio, mentre la seconda fra capitale poteva contare, oltre che lo Galletti. La prima brigata, Porta Cavalleggeri e Porta Ange- sulle truppe regolari, anche su un quella di Garibaldi fu posta fra lica. Il resto delle truppe fu tenu- buon numero di volontari per un totale di circa 8.300 fanti e circa 400 cavalieri. Inoltre Roma po- teva anche contare sui bersaglie- ri lombardi del Manara, su repar- ti del genio e d’artiglieria oltre che sui carabinieri ex pontifici che, pur nati come corpo politi- co, avevano totalmente abbrac- ciato la difesa della Repubblica Romana. L’insieme di queste forze fu di- viso in quattro brigate. La prima fu posta al comando di Garibal- di, la seconda alle dipendenze del colonnello Masi, la terza al LA C AMICIA R OSSA retrocedere davanti all’at- poletani, varcati i confini, marcia- tacco nemico fin quando vano su Roma ed erano già giunti la legione italiana è inter- a Palestrina e ad Albano. Garibaldi venuta riuscendo a ferma- fu inviato dal governo contro i re il nemico in uno scon- borbonici alla testa di 2500 uomi- tro feroce intorno a Villa ni, ma senza alcun pezzo di arti- Corsini e nei giardini di glieria, mentre questi ultimi dispo- Villa Pamphili.