Modèle De Rapport En Français

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Saint Paul Et Val'

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE Compte rendu Conseil municipal du 16/02/2016 Travaux d’aménagement de la nouvelle agence postale communale située 1, rue de l’église La commission d’appel d’offres réunie le 5 février a opté pour la proposition de l’entreprise CRAM (Montpellier) qui a fait l’offre la mieux disante pour un montant de travaux de : - Marché de base................................. 35.889,95 € H.T. - Option (démolition du local attenant) 6.305,81 € H.T. Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le projet et autorise le Maire à signer les pièces constitutives de marché. Travaux de réfection et d’amélioration de la gestion des eaux pluviales de la rue de la Roulade Le Conseil, oui l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide de réaliser les travaux pour un coût estimé à 20.292,00 € T.T.C et désigne le bureau d’études Be MEA , Maître d’œuvre de ces travaux pour un montant de 2.640,00 € T.T.C. Validation du projet proposé par le Conseil Départemental pour la mise en place d’aménagement de sécurité sur le carrefour situé au niveau de l’arrêt de bus du « Bois d’Arnaud » Le projet consiste à réduire la vitesse des usagers sur la route départementale N° 619 en réalisant un plateau traversant et un rétrécissement de voirie et en limitant la vitesse à 30 Km/heure. Le projet qui prévoit également la réalisation de trottoirs et de quais pour le stationnement des bus est estimé pour un montant de 113.444,00 € H.T. -

Le Mag De Paulhan Paulh’Infos Sommaire Le Mag De Paulhan N°22 - EDITO P

le mag de Paulhan N°22 - Juillet / Août / Septembre 2021 Août / Septembre 2021 N°22 - Juillet / www.paulhan.fr Paulh’Infos Sommaire Le Mag de Paulhan N°22 - EDITO p. 4 Directeur de la publication : - SOLIDARITÉS p. 6 Claude Valero, Maire de Paulhan - SANTÉ p. 7 Responsable de la rédaction : - PAGES JEUNESSE p. 8 Hélène Davit, - RISQUES / SÉCURITÉ p.10 Adjointe à la communication - CITOYENNETÉ p.12 Rédaction Service Communication: Carine Roche - URBANISME p.14 Crédits photos : - RETOUR SUR LES TRAVAUX p. 1 5 Claude Valéro, Hélène Davit - LA VIE DU VILLAGE... EN IMAGES p. 1 6 Imprimé par JF Impression - PAGES CULTURELLES p. 1 8 Tirage : 2 200 exemplaires - ASSOCIATIONS p.20 Édition juillet 2021 Les Amis de Paulhan p.20 Photo de couverture : Etoile Sportive Paulhan Pézenas Avenir p.20 partie de pétanque à la gare Histoire d’Etre p.21 Comité des Fêtes p.21 Le prochain n° paraîtra début octobre : Tennis Club Paulhan p.21 les textes et photos des associations doivent nous parvenir par mail Association Parents d’Elèves 123 Soleil p.22 Tel : 04.67.24.03.86 avant le 1er septembre 2021 QQOA p.22 Lundi au Samedi 8h00-20h00 / Dimanche (& jours fériés) 9h00-13h00 [email protected] Association Laïque Parents Elèves Collège p.23 Etoile Sportive Paulhan Basket p.23 - VIE ECONOMIQUE p. 2 4 DATES A RETENIR : - TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE p. 2 6 13 juillet à la cave Coopérative - ÉTAT CIVIL p. 2 8 repas tiré du sac et soirée animée par - ACTUS DU TERRITOIRE p. 2 9 Évasion couronnée par le feu d’artifice; le 14 juillet défilé et apéritif place du griffe; - Les informations municipales, ça se passe Route de Péret - 34230 ADISSAN Les 20 et 21 Août fête locale à la gare - Sur le Paulh’infos 4 fois par an. -

Structures Intercommunales D'alimentation En Eau Potable Mai 2021 Saint-Martial ±

Structures intercommunales d'alimentation en eau potable Mai 2021 Saint-Martial ± EPCI à fiscalité propre Syndicats intercommunaux 23 - SM DES EAUX DE LA VALLEE DE L' HERAULT Saint-Roman-de-Codières 1 - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 12 - SI DE CAMMAOU 24 - SYND. D'ADDUCTION D'EAU DES COMMUNES DU BAS-LANGUEDOC Sumène 2 - SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 13 - SI MARE ET LIBRON 3 - CTE AGGLO. BEZIERS MEDITERRANEE 14 - SIAE DE LA VALLEE DU JAUR Saint-Julien-de-la-NefMoulès- et- 4 - CTE AGGLO. DU PAYS DE L'OR 15 - SIAE DE PARDAILHAN Bauc!els ! ! ! ! Ganges ! ! ! ! ! 5 - CTE AGGLO. HERAULT MEDITERRANEE 16 - SIAE ORB ET GRAVEZON L!aro!que! ! ! ! ! ! 6 - CTE COMM. DU CLERMONTAIS 17 - SIAEP DU MINERVOIS ! ! ! ! ! ! ! !Ca!zilha!c ! ! ! ! !Mon!tou!lieu! Agonès Saint- 7 - CTE COMM. DU GRAND PIC SAINT-LOUP 18 - SIEA DE LA REGION DE GANGES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!auz!ille!- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1!8 ! !d!e-P!utoi!s ! ! ! Sorbs 8 - CTE COMM. LA DOMITIENNE 19 - SIVOM D' ENSERUNE ! ! ! !Go!rniè!s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Le Cros Ferrières- 9 - CTE COMM. LES AVANT-MONTS 20 - SIVOM DE LA PALUS Le Caylar ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!riss!ac ! ! ! ! les- ! ! ! ! S!ain!t-An!dré!- ! ! ! ! ! ! Verreries Claret 10 - CTE COMM. LODEVOIS ET LARZAC 21 - SIVOM ORB ET VERNAZOBRES de-Buèges Les Rives Saint-Maurice- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Navacelles Notre-Dame- 11 - CTE COMM. VALLEE DE L'HERAULT 22 - SM DE GARRIGUES-CAMPAGNE Saint-Félix- Saint-Michel Saint-Jean- Lauret Vacquières de-l'Héras de-Buèges ! ! ! ! ! ! d!e-L!ond!res 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rouet Sauteyrargues ! -

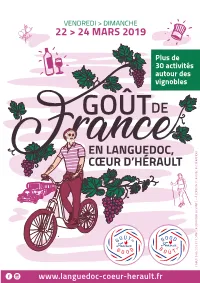

22 > 24 MARS 2019

VENDREDI > DIMANCHE 22 > 24 MARS 2019 Plus de 30 activités autour des vignobles L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ – À CONSOMMER AVEC MODÉRATION AVEC CONSOMMER À – SANTÉ LA POUR DANGEREUX EST D’ALCOOL L’ABUS www.languedoc-coeur-herault.fr PROGRAMME > 19h30 Présentation publique suivie de © Olivier Diaz de Zarate © Delphine Leberre « Filles des Vignes », spectacle joué et www.leclosduserres.fr chanté par Véronique Merveille, mis en scène par Corinne Aden (voir encadré Une soirée de ci-dessous) - Entrée libre mise en bouche ! La compagnie Espace Nomade présente La destination Languedoc, depuis 2012 des lectures-spectacles autour PRÉ-LANCEMENT de la place des femmes dans notre société. Cœur d’Hérault Depuis une vingtaine d’années, les femmes VENDREDI 15 MARS 2019 / DÈS 18H30 s’illustrent avec brio dans le monde du vin. Languedoc, Cœur d’Hérault est le nom de la destination Vignobles Domaine Le Clos du Serres Vigneronnes, sommelières, œnologues, elles & Découvertes qui couvre le périmètre du Pays Cœur d’Hérault. Elle à Saint-Jean-de-la-Blaquière ont su trouver leur place dans cet univers compte aujourd’hui une centaine de professionnels de l’œnotourisme resté longtemps le domaine des hommes. (vignerons, restaurateurs, hébergeurs, prestataires d’activités…) et Rendez-vous vendredi 15 mars, au Do- Elles partagent aujourd’hui avec eux ce goût s’articule autour de 4 piliers essentiels : les Vins, les Paysages, les maine Le Clos du Serres pour une soirée de du vin bien fait, breuvage né d’une rencontre Patrimoines et les Hommes. mise-en-bouche ! Vin, gastronomie, rires, singulière entre un terroir et une personnalité. -

Territoire 2-Printemps2019

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES n° 2 TERRITOIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT Printemps 2019 vallée de l’hérault dossier bibliothèques : tout un réseau ! p.7 www.cc-vallee-herault.fr BUDGET : MIEUX CONSOMMER À QUOI SERT ET PRODUIRE L'INTERCOMMUNALITÉ ? EN CŒUR D'HÉRAULT P. 16 P. 30 12 14 PORTRAITS VIVRE À Pauline Rico - Sens of Life sommaire & Marie Rocamora Saint-Jean-de-Fos 7 MONTPEYROUX SAINT-GUILHEM- LE-DÉSERT DOSSIER ARBORAS PUÉCHABON SAINT-SATURNIN- SAINT-JEAN-DE-FOS DE-LUCIAN MONTPEYROUX ARGELLIERS SAINT- LAGAMAS XXXXXXXXAUSXXXXXXXXXXX GUIRAUD ANIANE BIBLIOTHÈQUES : JONQUIÈRES LA BOISSIÈRE GIGNAC SAINT-ANDRÉ- XXXXXXAVECTOUT UN LESRÉSEAU COMMUN ! DE-SANGONIS MONTARNAUD POPIAN SAINT-PAUL- SAINT-BAUZILLE- ET-VALMALLE POUZOLS DE-LA-SYLVE LE POUGET VENDÉMIAN TRESSAN AUMELAS PUILACHER PLAISSAN BÉLARGA CAMPAGNAN SAINT- 4 16 PARGOIRE 25 © B. Piquart - OTI-SGVH © B. Piquart L’ACTU EN ACTION ACTEURS Vue sur le mont Saint-Baudille depuis le village de Montpeyroux. Les nouvelles Les services Les initiatives du territoire et les projets sur le territoire ÉCOQUARTIER En vallée de l’Hérault ÉCOQUARTIER Édito En vallée de l’Hérault Louis Villaret Construisons notre futur Président de la Communauté Construisons notre futur de communes Vallée UN PRINTEMPS « DURABLE » de l’Hérault À l’heure où 2 millions de français ont signé la pétition « l’affaire du siècle » contre l’inaction climatique et où se profile un week-end de mobilisation mondiale en faveur de la transition énergétique, notre communauté de communes agit au quotidien pour cette cause. En 2019 ce sont au moins 20 millions d’euros qui seront consacrés à des actions destinées à préserver notre 28 29 31 TERRITOIRE n°2 - Printemps 2019 environnement. -

Pignon Libre Védasien

Pignon Libre Védasien Août 2020 Départ 7h20 du siège (7h30 de l’annexe) sauf avis Contraire Samedi 1er août Parcours au choix des participants Dimanche 2 août Groupe 1 : St Jean – Bel Air – Grabels – St Gely – Le Triadou -St Mathieu de Tréviers – Groupe 1 : 127 km – 945 m Valflaunès – Pompignan – Sauve – Quissac – Corconne – Sauteyrargues – Valflaunès – St - 5155491 Mathieu de Tréviers – St Gély – Grabels – Bel Air – St Jean Groupe 2 : 99 km – 950 m Groupe 2 : Saint Jean – St Georges – Bel Air – Montarnaud – La Boissière – Aniane (pause – 20150719-1 café) – Pt du Diable – St Jean de Fos – Montpeyroux – Arboras – à gauche St Saturnin de Lucian – Joinquières – St André de Sangonis – Gignac – St Bauzille de la Sylve – Aumelas – Cournonterral – St Jean Groupe 3 : 71 km Groupe 3 : st Jean – Cournonterral – Cardonnet – Cabrials – Vendemian – Aumelas – st Paul – Murviel –Pignan – st Jean Mercredi 5 août Groupes 1 et 2 : St Jean – Cournonterral – Montbazin – Villeveyrac – Abbayer de Valmagne Groupes 1 et 2 : 92 km – Montagnac – Belarga – Plaissan – Vendémian – Aumelas – La Taillade – Cournonterral – St Jean Groupe 3 : 70 km Groupe 3 : st Jean – Bel air – st Paul – la Boissière –Aniane – Puechabon - Argeliers – Montarnaud – Bel air – st Jean Samedi 8 août Parcours au choix des participants Dimanche 9 août Sortie journée au départ de Gignac – RDV 7h15 – Départ 7h30 Sortie journée : 130 km – 2207 m - 10036662 Gignac – Lagamas – Monpeyroux - Arboras – mi col du vent – St Jean de la Blaquière – Le Bosc – Mas Lavayre – Cartels – Lodèce – Col du Perthus -

143A- Calcaires Jurassiques Du Secteur De Plaissan

143A- CALCAIRES JURASSIQUES DU SECTEUR DE PLAISSAN CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE INFORMATIONS PRINCIPALES Cette entité 143A se situe pratiquement au centre du département de l’Hérault, à l’Ouest de l’agglomération de Montpellier et au Nord de la ville de Sète. Elle Nature : Unité aquifère correspond à un secteur limité à l’Est par une ligne menant de la Taillade au Nord à la Montagne de la Moure au Sud Est. Vers l’ouest, cette entité se développe à l’affleurement jusqu’à St Pargoire et sous couverture jusqu’à la vallée de l’Hérault. Thème : Intensément plissé Cette entité correspond à la partie la plus occidentale du Massif de la Moure et à la plus grande partie du Causse d’Aumelas. La zone d’affleurement de cette Type : Milieu karstique entité s’étend essentiellement sur les communes d’Aumelas, St Pargoire et Plaissan. 2 Il s’agit d’un secteur vallonné avec une altitude qui varie de 80 m NGF à 349 m NGF au Grand Puech sur la commune d’Aumelas. Superficie totale : 61 km La zone d’affleurement de cette entité 143A est inhabitée, hormis quelques mas. Il s’agit d’un secteur où domine la garrigue méditerranéenne typique. Entité de niveau 2 : 143 Cette entité bénéficie d’un climat typiquement méditerranéen avec un nombre de jours de précipitations peu nombreux, mais avec des averses parfois violentes, notamment en automne de septembre à décembre, lors de ce que l'on appelle un épisode cévenol, causant fréquemment des inondations (en moyenne, 2 à 3 épisodes méditerranéens par an). -

P. DESTOMBES Bauxites De L'hérault Rapport Préliminaire) Bédarieux, Loupian, St-Paul & Valmallf 29 Septembre 1943

J«P. DESTOMBES Bauxites de l'Hérault rapport préliminaire) Bédarieux, Loupian, St-Paul & Valmallf 29 Septembre 1943. BAUXITES BE BEDARIEÜX, LOUPIAN ET ST-PAUL & VALMA1LE ( Hérault ) A la suite de la demande de la Direction des Mines, en date du 21 Juin, je oie suis rendu à Montpellier le mardi 29 Juillet au Service des Mines. J'ai été reçu par "M . DOMEC, au- trefois chargé du dit Service, remplacé depuis quelques mois par l'¡, COCHE. M. DCTl^C, qui n'est plus à Montpellier que pour y attendre sa nomination à un nouveau poste, a été chargé ce- pendant par l¿ • DAMIÁN, Ingénieur en Chef à Aies, de lTétude des gisements de Bauxite de la Société Travaux et ¿îines du Midi demandée par la Direction des Mines après le rapport de W: .HANRA, Ingénieur-conseil de cette société, en date du 4 avril 1943. M. DOiiEC avait envoyé son rapport, daté du 21 Juin (voir pièce jointe) óur la question. J'en ai pris connaissance : cTest en résumé le contrepied des conclusions Hanra (voir pièce jointe), les millions de tonnes de ce rapport se réduisant pour M. Domec à quelques dizaines de milliers de tonnes. M. Domec ai'a donné en communication le rapport JEANCARD (1937) qui, comme celui de Hanra, semble avoir été inspiré, aux dires de M. Domec, par •/. HUBERT, négociateur de la cession des gisements de la Société T.Il .M. J'ai pensé qu'il était bon d'avoir une idée d'ensemble le plus rapidement possible pour prendre ensuite une décision sur l'éventualité d'une étude géologique sur l'un Du les trois gisements. -

Saint-Guilhem-Le-Désert, a Jewel in the Crown of Romanesque Art, a Unique Location Of

Saint-Guilhem-le-désert, a jewel in the crown of Romanesque art, a unique location of calm and serenity Saint-Guilhem-le-Désert is a monastic village endowed by Guillaume, Duke of Aquitaine and the Count of Toulouse, first cousin of Charlemagne and a valiant soldier to the crown, on 14 December 804. The monastery that still stands today dates back to the 11th century but has been restored and extended several times over the course of the centuries. The village has a strong medieval identity that is very different from anywhere else in the region. Built along the Verdus stream at the bottom of the Val de Gellone, the narrow streets of Saint-Guilhem are surrounded by greenery, a real haven of peace, and the final resting of a soldier who became a saint. Gignac , sit back and enjoy the legends Aniane, The first monastic city Founded in 782 by Witiza, the future Saint-Benoît of Aniane, the abbey’s existence soon led to the construction of the present historic centre due to the large number of people who began settling around it. A fortified enclosure and Saint-Sauveur Abbey was already mentioned in the 12th century, a tru The historic centre of Gignac was built in the 13th century beneath an model of medieval urban development. impressive medieval tour visible many miles away. Overlooking the road to Montpellier, the church of Notre-Dame-de-Grâce was built following a The village is important in the history of th miracle orchestrated by the Virgin Mary in the 14 century.It was later the Hérault Valley, Aniane also has rebuilt and became part of a pilgrim’s route. -

Concours Des Vins De La Vallée De L'hérault Edito Sommaire

Palmarès 2014 Concours des vins de la Vallée de l'Hérault Edito Sommaire a vallée de l'Hérault ne serait ’édition 2014 du Concours des vins de Lpas aussi belle sans ses vignes Lla Vallée de l'Hérault a été marquée qui, au gré des saisons, colorent nos par de nombreuses nouveautés. Son paysages. Elle ne serait pas aussi habilitation par le ministère chargé 4 Vallée de l’Hérault, pépite du Languedoc dynamique sans tous ces hommes de la consommation tout d'abord, et ces femmes vigneron(ne)s qui qui vise à toujours plus de qualité et 5 Le concours 2014 en chiffres travaillent passionnément chaque renforce la traçabilité des produits jour pour donner le meilleur de notre primés. L’attribution, pour la première 6-9 Palmarès 2014 - cartographie des médaillés terroir. Et surtout, elle ne serait pas fois dans l’histoire du concours, de trois 10-12 aussi exceptionnelle sans ses vins dont grands prix, déclinés en 3 couleurs ! Les Grands Prix la qualité est aujourd'hui connue et Et enfin, la création de ce nouveau 13-22 Les médailles d’or reconnue partout en France et à livret palmarès, remplaçant la « Carte l'étranger. Pour toutes ces raisons, des vins », pour vous proposer une 23-31 Les médailles d’argent depuis près de trente ans, le Concours information plus complète sur les vins des vins de la Vallée de l'Hérault a primés. Le palmarès 2014 que vous 32-37 Les médailles de bronze vocation à valoriser nos vins et nos allez découvrir dans les pages qui 37 La Mention spéciale vignerons. -

Mise En Page 1

PRESS PACK GRÉS DE MONTPELLIE R AOC LANGUEDOC N ITIO 17 ED 20 16/ 20 Syndicat AOC Languedoc Grés de Montpellier Mas de Saporta, CS 30 030 - 34973 Lattes Cedex Tél. + 33 (0)4 67 06 04 44 - Fax + 33 (0)4 67 58 05 15 www.gres-de-montpellier.com Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc 6, place des Jacobins - BP 221 - 11102 Narbonne Cedex Tél. + 33 (0)4 68 90 38 30 - Fax + 33 (0)4 68 32 38 00 www.languedoc-wines.com Contacts Presse : Clair de Lune - Amélie Bluma et Marion Delemontex 12 rue Saint-Polycarpe - 69001 Lyon Tél. 33(0) 4 72 07 31 90 - Fax 33(0) 4 72 07 31 91 amé[email protected] - [email protected] www.clairdelune.fr Environment and area Recognized as AOC Languedoc-Grés de Montellier in 2003* the zone groups AOC registered vineyards in Montpellier and its surrounding area. Together with la Clape it is one of the AOC Languedoc vineyards most affected by the Mediterranean. Covering 46 communes, the marine influence is the common link between them all. The vine producing areas are hilly ("coteau"), at moderate altitudes (100-200 metres), and frequently covered by the pebbles or shingle which give their Occitan name "grés" to the terroir. * 11 March 2003 decree amending that of 24 December 1985. At the doors of Montpellier, bounded on the west by the Hérault valley, the Pic Saint-Loup region to the n orth, the Vidourle valley in the east and the coast to the south, the Grés de Montpellier vineyards are protected from northern influences by the Black Mountain and the Cévennes. -

C98 Official Journal

Official Journal C 98 of the European Union Volume 63 English edition Information and Notices 25 March 2020 Contents I Resolutions, recommendations and opinions RECOMMENDATIONS European Central Bank 2020/C 98/01 Recommendation of the European Central Bank of 19 March 2020 to the Council of the European Union on the external auditors of Latvijas Banka (ECB/2020/14) . 1 II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 2 2020/C 98/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (1) . 3 2020/C 98/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9655 — HG/GA/Argus) (1) . 4 2020/C 98/05 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9683 — Colony Capital/PSP/Etix) (1) . 5 2020/C 98/06 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9424 — NVIDIA/Mellanox) (1) . 6 2020/C 98/07 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9758 — Toyota Financial Services Corporation/Mitsui & Co/KINTO Brasil) (1) . 7 2020/C 98/08 Non-opposition to a notified concentration (Case M.9724 — Generali/UIR/Zaragoza) (1) . 8 EN (1) Text with EEA relevance. IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2020/C 98/09 Euro exchange rates — 24 March 2020 . 9 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF THE COMMON COMMERCIAL POLICY European Commission 2020/C 98/10 Notice of the impending expiry of certain anti-dumping measures .