Contrat De Riviere Herault 2014

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Saint Paul Et Val'

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE Compte rendu Conseil municipal du 16/02/2016 Travaux d’aménagement de la nouvelle agence postale communale située 1, rue de l’église La commission d’appel d’offres réunie le 5 février a opté pour la proposition de l’entreprise CRAM (Montpellier) qui a fait l’offre la mieux disante pour un montant de travaux de : - Marché de base................................. 35.889,95 € H.T. - Option (démolition du local attenant) 6.305,81 € H.T. Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le projet et autorise le Maire à signer les pièces constitutives de marché. Travaux de réfection et d’amélioration de la gestion des eaux pluviales de la rue de la Roulade Le Conseil, oui l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide de réaliser les travaux pour un coût estimé à 20.292,00 € T.T.C et désigne le bureau d’études Be MEA , Maître d’œuvre de ces travaux pour un montant de 2.640,00 € T.T.C. Validation du projet proposé par le Conseil Départemental pour la mise en place d’aménagement de sécurité sur le carrefour situé au niveau de l’arrêt de bus du « Bois d’Arnaud » Le projet consiste à réduire la vitesse des usagers sur la route départementale N° 619 en réalisant un plateau traversant et un rétrécissement de voirie et en limitant la vitesse à 30 Km/heure. Le projet qui prévoit également la réalisation de trottoirs et de quais pour le stationnement des bus est estimé pour un montant de 113.444,00 € H.T. -

Horaires Ligne 667 (307) Ne Circule Pas Les Jours Fériés

Horaires ligne 667 (307) Ne circule pas les jours fériés LàS : du lundi au samedi LàV : du lundi au vendredi Sa : samedi Sens Tressan - Puilacher - Plaissan - Vendémian - St Bauzille de la Sylve - Popian - Pouzols - Le Pouget - Clermont l’Hérault Période de circulation PERIODE VACANCES PERIODE SCOLAIRE Jours de circulation L à S L à S Sa L à V L à V L à V L à S Ligne 667 667 667 331 331 331 667 TRESSAN Place de l’Eglise 07:50[1] 08:20 PUILACHER Mairie 07:55[1] 08:15 PLAISSAN Centre Poste 08:00 13:00 08:00 08:00 13:00 VENDEMIAN Centre 08:10 13:10 08:10 08:05 13:10 ST BAUZILLE DE LA SYLVE Jeu de Ballon 08:15 13:15 08:15 08:15 13:15 POPIAN Mairie 08:20 13:20 08:20 08:20 13:20 POUZOLS Rue des Lauzes 08:25 13:25 08:25 08:15 13:25 LE POUGET Eglise 08:30 13:30 08:30 08:20 13:30 Les Glycines/Les Chênes 08:32 13:32 08:32 08:22 13:32 via Canet via Canet via Canet via Canet Brignac Brignac Brignac Brignac CLERMONT L’HERAULT Tannes Basses RD2 08:40 13:40 08:40 13:40 Gare routière 08:45 13:45 08:45 08:40 08:45 08:45 13:45 [1] : desservi uniquement les mercredis. 190715SCHT Les services de la ligne 667 (307) sont effectués avec des mini-cars (passage possible sur le pont de Canet). Les services de la ligne 331 sont effectués avec des grands cars (passage du pont de Canet interdit). -

Le Mag De Paulhan Paulh’Infos Sommaire Le Mag De Paulhan N°22 - EDITO P

le mag de Paulhan N°22 - Juillet / Août / Septembre 2021 Août / Septembre 2021 N°22 - Juillet / www.paulhan.fr Paulh’Infos Sommaire Le Mag de Paulhan N°22 - EDITO p. 4 Directeur de la publication : - SOLIDARITÉS p. 6 Claude Valero, Maire de Paulhan - SANTÉ p. 7 Responsable de la rédaction : - PAGES JEUNESSE p. 8 Hélène Davit, - RISQUES / SÉCURITÉ p.10 Adjointe à la communication - CITOYENNETÉ p.12 Rédaction Service Communication: Carine Roche - URBANISME p.14 Crédits photos : - RETOUR SUR LES TRAVAUX p. 1 5 Claude Valéro, Hélène Davit - LA VIE DU VILLAGE... EN IMAGES p. 1 6 Imprimé par JF Impression - PAGES CULTURELLES p. 1 8 Tirage : 2 200 exemplaires - ASSOCIATIONS p.20 Édition juillet 2021 Les Amis de Paulhan p.20 Photo de couverture : Etoile Sportive Paulhan Pézenas Avenir p.20 partie de pétanque à la gare Histoire d’Etre p.21 Comité des Fêtes p.21 Le prochain n° paraîtra début octobre : Tennis Club Paulhan p.21 les textes et photos des associations doivent nous parvenir par mail Association Parents d’Elèves 123 Soleil p.22 Tel : 04.67.24.03.86 avant le 1er septembre 2021 QQOA p.22 Lundi au Samedi 8h00-20h00 / Dimanche (& jours fériés) 9h00-13h00 [email protected] Association Laïque Parents Elèves Collège p.23 Etoile Sportive Paulhan Basket p.23 - VIE ECONOMIQUE p. 2 4 DATES A RETENIR : - TRIBUNE D’EXPRESSION LIBRE p. 2 6 13 juillet à la cave Coopérative - ÉTAT CIVIL p. 2 8 repas tiré du sac et soirée animée par - ACTUS DU TERRITOIRE p. 2 9 Évasion couronnée par le feu d’artifice; le 14 juillet défilé et apéritif place du griffe; - Les informations municipales, ça se passe Route de Péret - 34230 ADISSAN Les 20 et 21 Août fête locale à la gare - Sur le Paulh’infos 4 fois par an. -

Le Carnet D'adresses Bio Et Produits Locaux 2014

Carnet d’adresses BBBioBio et produits locaux 2012014444 Producteurs de fruits et légumes Domaine CombeCombessss 32 avenue de Lodève 34725 StSt----AndréAndréAndré----dededede----SangonisSangonis 06 76 48 78 97 [email protected] Produits / infos : vin, fruits et légumes de saison, confitures. JardJardJardinJard in des Coudaissas Les Coudaissas ––– Route de Pouzols 34230 Le Pouget Produits / infos : légumes. Domaine de Granoupiac Route de Montpellier ––– ZA LA Garrigue 34725 StSt----AndréAndréAndré----dededede----SangonisSangonis TélTélTél : 04 67 34 08 04 / 06 73 43 02 57 [email protected] www.granoupiawww.granoupiac.frc.frc.frc.fr Produits / infos : fruits et légumes bio. Olivier et Brigitte Jaillet 17 chemin du Jougarel 34150 Aniane Tél:04 34 00 36 74 / 06 01 90 84 38 Produits/infos : légumes de saison La Ferme Lous Selces Roselène Andringa Route de LieuranLieuran----CabrièresCabrières 34800 AAspiranspiran TélTélTél : 04 67 96 18 9999// 06 70 84 64 90 [email protected] Produits / infos : légumes de saison, œufs et céréales / Vente à la ferme. Lo Trescalan Rue du Couvent 34725 StSt----AndréAndréAndré----dededede----SangonisSangonis TélTélTél : 04 67 54 66 19 www.trescalan.fr Produits / infos ::: légumes et plantes aromatiques bio Domaine des Garrigues L’Estagnola 34800 Aspiran Syndicat de Développement Local (SYDEL) du Pays Cœur d’Hérault 1 18 Avenue Raymond Lacombe – 34800 CLERMONT L’HERAULT Tél : 04.67.44.39.74 – Fax : 04.67.44.38.97 – courriel : [email protected] TélTélTél : 04 67 44 61 30 / 06 83 87 14 88 [email protected] Produits / infos ::: Légumes et fruits de saison. Vente à la ferme et paniers bio. -

Structures Intercommunales D'alimentation En Eau Potable Mai 2021 Saint-Martial ±

Structures intercommunales d'alimentation en eau potable Mai 2021 Saint-Martial ± EPCI à fiscalité propre Syndicats intercommunaux 23 - SM DES EAUX DE LA VALLEE DE L' HERAULT Saint-Roman-de-Codières 1 - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE 12 - SI DE CAMMAOU 24 - SYND. D'ADDUCTION D'EAU DES COMMUNES DU BAS-LANGUEDOC Sumène 2 - SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 13 - SI MARE ET LIBRON 3 - CTE AGGLO. BEZIERS MEDITERRANEE 14 - SIAE DE LA VALLEE DU JAUR Saint-Julien-de-la-NefMoulès- et- 4 - CTE AGGLO. DU PAYS DE L'OR 15 - SIAE DE PARDAILHAN Bauc!els ! ! ! ! Ganges ! ! ! ! ! 5 - CTE AGGLO. HERAULT MEDITERRANEE 16 - SIAE ORB ET GRAVEZON L!aro!que! ! ! ! ! ! 6 - CTE COMM. DU CLERMONTAIS 17 - SIAEP DU MINERVOIS ! ! ! ! ! ! ! !Ca!zilha!c ! ! ! ! !Mon!tou!lieu! Agonès Saint- 7 - CTE COMM. DU GRAND PIC SAINT-LOUP 18 - SIEA DE LA REGION DE GANGES ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!auz!ille!- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !1!8 ! !d!e-P!utoi!s ! ! ! Sorbs 8 - CTE COMM. LA DOMITIENNE 19 - SIVOM D' ENSERUNE ! ! ! !Go!rniè!s ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Le Cros Ferrières- 9 - CTE COMM. LES AVANT-MONTS 20 - SIVOM DE LA PALUS Le Caylar ! ! ! ! ! ! ! ! ! B!riss!ac ! ! ! ! les- ! ! ! ! S!ain!t-An!dré!- ! ! ! ! ! ! Verreries Claret 10 - CTE COMM. LODEVOIS ET LARZAC 21 - SIVOM ORB ET VERNAZOBRES de-Buèges Les Rives Saint-Maurice- ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Navacelles Notre-Dame- 11 - CTE COMM. VALLEE DE L'HERAULT 22 - SM DE GARRIGUES-CAMPAGNE Saint-Félix- Saint-Michel Saint-Jean- Lauret Vacquières de-l'Héras de-Buèges ! ! ! ! ! ! d!e-L!ond!res 16 ! ! ! ! ! ! ! ! ! Rouet Sauteyrargues ! -

Gecoh Huit Façons De Se Retrouver Ensemble ©Master 1 Information Et Communication Paul-Valéry

Gecoh huit façons de se retrouver ensemble ©Master 1 Information et communication Paul-Valéry Livret d’accueil du personnel SOMMAIRE BIENVENUE 1 NOS EHPAD • L’Écureuil 7 • Les Jardins du Rivéral 11 • Montplaisir 15 • Notre Dame du Dimanche 19 • Dr Raoul Boubal 23 • Léon Ronzier-Joly 27 • La Rouvière 31 • Vincent Badie 35 NOS PROFESSIONS • Présentation des équipes 41 • Contrat 43 • Formation 44 • Congés 45 • Santé 46 • Informations pratiques 48 NOS ENGAGEMENTS Livret d’information gratuit à destination des agents salariés ou stagiaires des établissements membres du • Règlement du travail 51 Groupement des Etablissements Médico-Sociaux du Cœur d’Hérault • Visites médicales 52 282 chemin Farrat, 34 700 Soubès Directeur de publication : Daniel Bosc / Directrice de la communication : Muriel Martinez / • Charte de la personne âgée 53 Chargée de communication : Julie Sala • Charte de la personne accueuillie 55 Imprimeur : Pure Impression, 451 rue de la Mourre, 34 130 Mauguio Conception réalisée par les étudiants Master 1 Information et Communication du parcours CONTACTS 59 « Pratiques et stratégies du changement personnel et organisationnel » de l’Univeristé Paul-Valéry de Montpellier : Capucine Duruy, Abdelwahid Ouelaali, Sarah Ouhdif, Julie Pinet Tiré à 850 exemplaires / Avril 2016 photo page de gauche ©DR_Montplaisir, photo page de droite ©Julie Sala BIENVENUE AU GECOH BIENVENUE AU GECOH Le Groupement des Etablissements médico-sociaux du Cœur d’Hérault Un groupement vous souhaite la bienvenue. Pour de grandes ambitions Dès le début des années 2000, social des personnes concernées. plusieurs Ehpad du Cœur de Madame, Monsieur, Il s’agit également de faciliter la l’Hérault (La Rouvière & l’Anglade, formation et le recrutement de l’Écureuil, Dr Raoul Boubal, le Vous venez d’être recruté(e) et nous vous en félicitons. -

Juillet 2019

Nouvelle numérotation - Juillet 2019 Jusqu'au A compter du 15 Itinéraires des lignes 14 juillet juillet Castelnau le Lez (station Sablassou) - Le Crès - Vendargues - St Aunès - Baillargues - St Brès - Lunel Viel - 101 601 Lunel - Marsillargues Montpellier (station Sabines) - St Jean de Védas - Mireval - Vic la Gardiole - Frontignan - La Peyrade - 102 602 Sète St Jean de Védas (station St Jean le Sec) - Fabrègues - Gigean - Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac 103 603 - Pézenas - Béziers 104 604 Montpellier (station Sabines) - (via Autoroute) Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas Montpellier (station Place de France) - Lattes - Carnon - La Grande Motte - Le Grau du Roi - Aigues 106 606 Mortes Lattes (station Boirargues) - Mauguio - Candillargues - Mudaison - Lansargues - Valergues - St Nazaire 107 607 de Pézan - St Just - Lunel - Marsillargues Montpellier (station Occitanie) - St Gely du Fesc - Les Matelles - Mas de Londres - Viols en Laval - Viols 108 608 le Fort - St Martin de Londres - Brissac - St Bauzille de Putois - Laroque - Ganges - St Juien de la Nef - Pont d'Hérault - Le Rey - Le Vigan 110 610 Montpellier (station St Eloi) - Assas - Guzargues - Ste Croix de Quintillargues Castelnau le Lez (station Pompidou) - Teyran - St Drézery - Montaud - St Bauzille de M. - Buzignargues - 111 611 Galargues - Garrigues - Campagne - St Jean de Cornies - St Hilaire de Beauvoir Castelnau le Lez (station Sablassou) - Castries - St Génies les Mourgues - Restinclières - Sussargues - 112 612 Beaulieu - Saussines - Boisseron - Sommières -

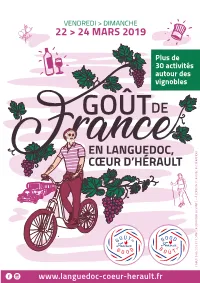

22 > 24 MARS 2019

VENDREDI > DIMANCHE 22 > 24 MARS 2019 Plus de 30 activités autour des vignobles L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ – À CONSOMMER AVEC MODÉRATION AVEC CONSOMMER À – SANTÉ LA POUR DANGEREUX EST D’ALCOOL L’ABUS www.languedoc-coeur-herault.fr PROGRAMME > 19h30 Présentation publique suivie de © Olivier Diaz de Zarate © Delphine Leberre « Filles des Vignes », spectacle joué et www.leclosduserres.fr chanté par Véronique Merveille, mis en scène par Corinne Aden (voir encadré Une soirée de ci-dessous) - Entrée libre mise en bouche ! La compagnie Espace Nomade présente La destination Languedoc, depuis 2012 des lectures-spectacles autour PRÉ-LANCEMENT de la place des femmes dans notre société. Cœur d’Hérault Depuis une vingtaine d’années, les femmes VENDREDI 15 MARS 2019 / DÈS 18H30 s’illustrent avec brio dans le monde du vin. Languedoc, Cœur d’Hérault est le nom de la destination Vignobles Domaine Le Clos du Serres Vigneronnes, sommelières, œnologues, elles & Découvertes qui couvre le périmètre du Pays Cœur d’Hérault. Elle à Saint-Jean-de-la-Blaquière ont su trouver leur place dans cet univers compte aujourd’hui une centaine de professionnels de l’œnotourisme resté longtemps le domaine des hommes. (vignerons, restaurateurs, hébergeurs, prestataires d’activités…) et Rendez-vous vendredi 15 mars, au Do- Elles partagent aujourd’hui avec eux ce goût s’articule autour de 4 piliers essentiels : les Vins, les Paysages, les maine Le Clos du Serres pour une soirée de du vin bien fait, breuvage né d’une rencontre Patrimoines et les Hommes. mise-en-bouche ! Vin, gastronomie, rires, singulière entre un terroir et une personnalité. -

Accès Aux Droits Sociaux En Pays Coeur D'hérault

ADMR http://www.admr.org FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL GIGNAC 22 Pl. Verdun tel 04.67.57.97.90 ET DES HANDICAPES (FNATH) http://www.fnath.org Accueil tous les jours 9h-12h/14h-17h CLERMONT LHERAULT 15 rue Bara tel 04.67.96.24.97 LODEVE 7 Place de la Halle Dardé - tel 04.67.88.65.79 MISSION LOCALE JEUNES - CLLAJ CŒUR D’HERAULT ST ANDRE DE SANGONIS 19 cours Ravanières tel 04.67.57.83.38 CLERMONT LHERAULT tel 04.67.88.95.50 AGENCE DE LA SOLIDARITE http://www.cg34.fr/accueil Espace Marcel Vidal 40 av Raymond Lacombe URGENCE SOCIALE CŒUR D’HERAULT GIGNAC 2 parc Camalcé tel 04.67.54.91.45 115 CLERMONT L'HERAULT Pl. J. Jaurès fax 04.67.44.84.19 - tel 04.67.44.84.20 LODEVE 1 rue Sous-préfecture fax 04.67.44.42.25 - tel 04.67.44.03.03 -------- ANTENNES MEDICO-SOCIALES MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL ALLO MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES CLERMONT L'HERAULT Pl. J. Jaurès fax 04.67.44.84.19 - tel 04.67.44.84.00 (MFPF) http://www.planning-familial.org ET OU HANDICAPEES (ALMA) GIGNAC Parc d’activités Camalcé fax 04.67.67.88.56 - tel 04.67.67.88.55 CLERMONT L’HERAULT Lycée "Cep d'Or" tel 04.67.96.02.67 04.67.04.28.50 LODEVE Bd Joseph MAURY fax 04.99.91.49.89 - tel 04.99.91.49.70 Maison Louis Blanc 14 Boulevard Louis Blanc tel 04.67.96.32.40 -------- ASSURANCE MALADIE http://www.ameli.fr GIGNAC uniquement pour les lycéens du lycéeTechniques Agricoles ENFANCE MALTRAITEE tel 3646 (numéro unique prix d’un appel local depuis téléphone fixe) LODEVE 1 rue de la Sous-préfecture - merc. -

Pêche En Cœur D'hérault

© 05/2012 05/2012 © Philippe Martin Philippe Intertrace - 03 29 55 02 38 - Crédit photos : : photos Crédit - 38 02 55 29 03 - Intertrace 1 Le Lac du Salagou Marseille Mêlant le bleu profond de ses eaux aux plis rouge de la 2ème catégorie A9 ruffe, ce lac est né en 1969 suite à la construction d’un Marseille barrage sur la rivière du Salagou. Montpellier Cap d’Agde Cap A750 Béziers D’une superficie de 720 ha environ, cette étendue d’eau A9 Gignac A9 Perpignan atteint une longueur de 6,5 km d’Octon au barrage et sa A75 en Cœurd’Hérault profondeur moyenne est de 15 m. Lodève Montpellier Millau Barcelone Narbonne Ferrand www.cœur-herault.fr Cap d’Agde Cap Clermond Clermond ans ses eaux évoluent des pêche de nuit, elle est tolérée sur A750 A51 Dcarpes, de nombreux carnassiers : une période variable (se renseigner Béziers Carcassonne brochets, sandres, black-bass et auprès de la Fédération). Les accès Office de Tourisme Tourisme Office de du Clermontais Jaurès Place Jean 34800 Clermont l’Hérault +33 (0)4 67 96 23 86 : Tél. [email protected] www.cc-clermontais.fr www.clermont-l-herault.com Gignac Toulouse plus récemment le silure. La pêche sont relativement faciles sur les Pêche A9 Perpignan A75 aux carnassiers a une fermeture berges, en pentes douces ou plus spécifique de fin janvier à début abruptes. La barque de pêche est avril (se renseigner auprès de la cependant conseillée pour prospecter Lodève Millau Barcelone fédération de pêche). Quant à la les carnassiers. Narbonne Ferrand Clermond Clermond Office de Tourisme** Tourisme** Office de et Larzac du Lodévois Place de la République 7, 34700 Lodève +33 (0)4 67 88 86 44 Tél: +33 (0)4 67 44 07 56 Fax: [email protected] www.tourisme-lodevois-larzac.com A51 Le coin du pêcheur durable Après la pêche, la découverte… Le Cœur d’Hérault au fil de l’eau Le Cœur d’Hérault Afin d’éviter toute pollution sur ce Grand Site, seuls les bateaux à moteurs • Le cirque de Mourèze et ses étranges dolomies Carcassonne électriques sont autorisés. -

Liste Taxis Conv. En Cours

p Liste des entreprises de taxi conventionnées (Classé par commune de rattachement de l'autorisation de stationnement) Mise à jour le 13/09/2021 Equipement TPMR Code COMMUNE DE RATTACHEMENT NOM DE L'ENTREPRISE TELEPHONE (mettre une croix dans Postal l'affirmative) AGDE 34300 SARL TAXI GT 06 03 18 15 04 AGDE 34300 ALLO TAXI D AGDE 06 12 91 29 13 AGDE 34300 TAXI AMBULANCES FONTAINE 06 73 82 53 03 AGDE 34300 TAXI AMBULANCES FONTAINE 06 73 82 53 03 AGDE 34300 AGATHOIS TAXI 06 95 13 78 77 AGDE 34300 TAXI ANTAR 06 99 42 82 76 AGDE 34300 SAS AGENCE DE TAXI LIMOUSINE 04 48 14 01 41 ANIANE 34150 TAXI AUDREY 06 32 44 13 48 ASPIRAN 34800 TAXI GENTIL 06 15 73 46 80 ASSAS 34820 TAXI CAMUS JOEL 06 74 96 26 95 ASSIGNAN 34360 MRJ 06 07 05 10 75 AUMELAS 34230 TAXI ALEX 06 82 34 66 76 AUTIGNAC 34018 TAXI AURORE 04 67 95 60 18 AVENE 34260 TAXI ALBOH 07 70 65 90 98 BAILLARGUES 34670 O TAXI 06 12 37 19 77 BAILLARGUES 34670 SANDRA TAXI 06 81 80 16 67 BALARUC LE VIEUX 34540 TAXI LUC SABLIER 06 63 34 24 71 BALARUC LES BAINS 34540 AIDER SANTE TRANSPORTS 04 30 78 60 34 BALARUC LES BAINS 34540 BLB TAXI 34 07 81 35 18 87 BALARUC LES BAINS 34540 TAXI TGVBD 06 64 78 64 34 BALARUC LES BAINS 34540 MB TAXI 04 67 43 07 07 BASSAN 34290 TAXI PACELAN 06 23 22 00 96 BEAUFORT 34210 TAXI BEAUFORT 06 32 66 15 85 BEAULIEU 34160 RICHARD TAXI 06 09 36 44 87 BEDARIEUX 34600 VALLEE D'ORB 04 67 95 00 01 BEDARIEUX 34600 TAXI AURORE 04 67 95 60 18 BEDARIEUX 34600 TAXI PAPIS 34 06 89 90 70 32 BEDARIEUX 34600 TAXI ALBOH 07 71 74 72 79 BELARGA 34260 ABC TRANSPORTS 06 30 35 47 76 BESSAN -

Territoire 2-Printemps2019

LE MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES n° 2 TERRITOIRE VALLÉE DE L’HÉRAULT Printemps 2019 vallée de l’hérault dossier bibliothèques : tout un réseau ! p.7 www.cc-vallee-herault.fr BUDGET : MIEUX CONSOMMER À QUOI SERT ET PRODUIRE L'INTERCOMMUNALITÉ ? EN CŒUR D'HÉRAULT P. 16 P. 30 12 14 PORTRAITS VIVRE À Pauline Rico - Sens of Life sommaire & Marie Rocamora Saint-Jean-de-Fos 7 MONTPEYROUX SAINT-GUILHEM- LE-DÉSERT DOSSIER ARBORAS PUÉCHABON SAINT-SATURNIN- SAINT-JEAN-DE-FOS DE-LUCIAN MONTPEYROUX ARGELLIERS SAINT- LAGAMAS XXXXXXXXAUSXXXXXXXXXXX GUIRAUD ANIANE BIBLIOTHÈQUES : JONQUIÈRES LA BOISSIÈRE GIGNAC SAINT-ANDRÉ- XXXXXXAVECTOUT UN LESRÉSEAU COMMUN ! DE-SANGONIS MONTARNAUD POPIAN SAINT-PAUL- SAINT-BAUZILLE- ET-VALMALLE POUZOLS DE-LA-SYLVE LE POUGET VENDÉMIAN TRESSAN AUMELAS PUILACHER PLAISSAN BÉLARGA CAMPAGNAN SAINT- 4 16 PARGOIRE 25 © B. Piquart - OTI-SGVH © B. Piquart L’ACTU EN ACTION ACTEURS Vue sur le mont Saint-Baudille depuis le village de Montpeyroux. Les nouvelles Les services Les initiatives du territoire et les projets sur le territoire ÉCOQUARTIER En vallée de l’Hérault ÉCOQUARTIER Édito En vallée de l’Hérault Louis Villaret Construisons notre futur Président de la Communauté Construisons notre futur de communes Vallée UN PRINTEMPS « DURABLE » de l’Hérault À l’heure où 2 millions de français ont signé la pétition « l’affaire du siècle » contre l’inaction climatique et où se profile un week-end de mobilisation mondiale en faveur de la transition énergétique, notre communauté de communes agit au quotidien pour cette cause. En 2019 ce sont au moins 20 millions d’euros qui seront consacrés à des actions destinées à préserver notre 28 29 31 TERRITOIRE n°2 - Printemps 2019 environnement.