N a T U R S C H U

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Appendix to Taxonomic Revision of Leopold and Rudolf Blaschkas' Glass Models of Invertebrates 1888 Catalogue, with Correction

http://www.natsca.org Journal of Natural Science Collections Title: Appendix to Taxonomic revision of Leopold and Rudolf Blaschkas’ Glass Models of Invertebrates 1888 Catalogue, with correction of authorities Author(s): Callaghan, E., Egger, B., Doyle, H., & E. G. Reynaud Source: Callaghan, E., Egger, B., Doyle, H., & E. G. Reynaud. (2020). Appendix to Taxonomic revision of Leopold and Rudolf Blaschkas’ Glass Models of Invertebrates 1888 Catalogue, with correction of authorities. Journal of Natural Science Collections, Volume 7, . URL: http://www.natsca.org/article/2587 NatSCA supports open access publication as part of its mission is to promote and support natural science collections. NatSCA uses the Creative Commons Attribution License (CCAL) http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ for all works we publish. Under CCAL authors retain ownership of the copyright for their article, but authors allow anyone to download, reuse, reprint, modify, distribute, and/or copy articles in NatSCA publications, so long as the original authors and source are cited. TABLE 3 – Callaghan et al. WARD AUTHORITY TAXONOMY ORIGINAL SPECIES NAME REVISED SPECIES NAME REVISED AUTHORITY N° (Ward Catalogue 1888) Coelenterata Anthozoa Alcyonaria 1 Alcyonium digitatum Linnaeus, 1758 2 Alcyonium palmatum Pallas, 1766 3 Alcyonium stellatum Milne-Edwards [?] Sarcophyton stellatum Kükenthal, 1910 4 Anthelia glauca Savigny Lamarck, 1816 5 Corallium rubrum Lamarck Linnaeus, 1758 6 Gorgonia verrucosa Pallas, 1766 [?] Eunicella verrucosa 7 Kophobelemon (Umbellularia) stelliferum -

Diversity of Echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in Their Snail Hosts at High Latitudes

Parasite 28, 59 (2021) Ó C. Pantoja et al., published by EDP Sciences, 2021 https://doi.org/10.1051/parasite/2021054 urn:lsid:zoobank.org:pub:9816A6C3-D479-4E1D-9880-2A7E1DBD2097 Available online at: www.parasite-journal.org RESEARCH ARTICLE OPEN ACCESS Diversity of echinostomes (Digenea: Echinostomatidae) in their snail hosts at high latitudes Camila Pantoja1,2, Anna Faltýnková1,* , Katie O’Dwyer3, Damien Jouet4, Karl Skírnisson5, and Olena Kudlai1,2 1 Institute of Parasitology, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice, Czech Republic 2 Institute of Ecology, Nature Research Centre, Akademijos 2, 08412 Vilnius, Lithuania 3 Marine and Freshwater Research Centre, Galway-Mayo Institute of Technology, H91 T8NW, Galway, Ireland 4 BioSpecT EA7506, Faculty of Pharmacy, University of Reims Champagne-Ardenne, 51 rue Cognacq-Jay, 51096 Reims Cedex, France 5 Laboratory of Parasitology, Institute for Experimental Pathology, Keldur, University of Iceland, IS-112 Reykjavík, Iceland Received 26 April 2021, Accepted 24 June 2021, Published online 28 July 2021 Abstract – The biodiversity of freshwater ecosystems globally still leaves much to be discovered, not least in the trematode parasite fauna they support. Echinostome trematode parasites have complex, multiple-host life-cycles, often involving migratory bird definitive hosts, thus leading to widespread distributions. Here, we examined the echinostome diversity in freshwater ecosystems at high latitude locations in Iceland, Finland, Ireland and Alaska (USA). We report 14 echinostome species identified morphologically and molecularly from analyses of nad1 and 28S rDNA sequence data. We found echinostomes parasitising snails of 11 species from the families Lymnaeidae, Planorbidae, Physidae and Valvatidae. -

Clams , Mussels

KEYS TO THE FRESHWATER MS-Q-S MASTER COPY MACROINVERTEBRATES OF MASSACHUSETTS C --=;...-~---=-~-- /'""-,-----F NO. 1 : MOLLUSCA PELECYPODA ( Clams , Mussels ) Massachusetts Department of Environmental Quality Engineering DIVISION of WATER POLLUTION CONTROL Thomas C. McMahon, Director KEYSTO THE FRESHWATERM.'\CROINVERTEBRATES OF MASSACHUSETTS(No. 1): Mollusca Pelecypoda (clams, mussels) Douglas G. Smith Museum of zoology University of Massachusetts Amherst, Massachusetts and Museum of Comparative zoology Harvard University Cambridge, Massachusetts In Cooperation With The Ccmnonwealth of Massachusetts Technical Services Branch Department Environmental Quality Engineering Division of water Pollution Control Westborough, Massachusetts December, 1986 PUBLICATION: #14,676-56-300-12-86-CR Approved by the state Purchasing Agent TABLEOF CONTENTS PAGE PREFACE••• iii INTRODUCTION 1 CLASSIFICATIONOF MASSACHUSETTSFRESHWATER BIVALVES 8 HOWTO USE THE KEY . 11 PICTORIALKEY TO MASSACHUSETTSUNIONACEANS 15 GENERALKEY TO THE UNIONACEAAND CORBULACEAOF MASSACHUSETTS••• 17 DISTRIBUTIONOF MASSACHUSETTSE'RESI-JfNATER BIVALVES 42 GLOSSARYOF TERMSUSED IN KEY 46 BIBLIOGRAPHY 47 -ii- PREFACE The present work, concerning the identification of freshwater bivalve mollusks occurring in Massachusetts, represents the first of hopefully a series of guides dealing with the identification of benthic macroscopic invertebrates inhabiting the inland freshwaters of Massachusetts. The purpose of this and succeeding guides or handbooks is to introduce various groups of freshwater invertebrates to persons working in any of several areas of the freshwater ecology of Massachusetts. Although the guides are limited in tl1eir geographic scope to areas within the political boundaries of Massachusetts, many of the organisms treated, and information regarding their ecology and biology, will be applicable to neighboring regions. To increase the usefulness of mis and following guidebooks, complete regional bibliographies of me distribution of included species are provided. -

A Contribution to Distribution of Genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic

Malacologica Bohemoslovaca (2008), 7: 70–73 ISSN 1336-6939 A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic LUBOŠ BERAN Kokořínsko Protected Landscape Area Administration, Česká 149, CZ-27601 Mělník, Czech Republic; e-mail: [email protected] BERAN L., 2008: A contribution to distribution of genus Stagnicola and Catascopia (Gastropoda: Lymnaeidae) in the Czech Republic. – Malacologica Bohemoslovaca, 7: 70–73. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 16-Sep-2008. This paper brings a contribution to the distribution of genus Stagnicola Jeffreys, 1830 and Catascopia Meier- Brook & Bargues, 2002 in the Czech Republic. Occurrence of four species has been confirmed in the Czech Republic so far. Two species – Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) and S. palustris (O.F. Müller, 1774) (including S. turricula (Held, 1836)), are widespread and common especially in lowlands along bigger rivers (Labe, Ohře, Morava, Dyje, Odra). Occurrence of S. fuscus (Pfeiffer, 1821) is restricted to the territory of the north-western part of Bohemia and Catascopia occulta (Jackiewicz, 1959) is a rare species with only two known sites. Key words: Mollusca, Gastropoda, Stagnicola, Catascopia, distribution Introduction Material and methods Genus Stagnicola Jeffreys, 1830 comprises gastropods of The data used in this study are from the author’s database medium size, with gradually increasing whorls and anthra- of over 45.000 records of aquatic molluscs, most of which cite black pigmentation of their conchs. Only one species, were obtained by field research during the previous 10 Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774), was accepted years. The remainder comes from Czech museum colle- 1959. -

ED45E Rare and Scarce Species Hierarchy.Pdf

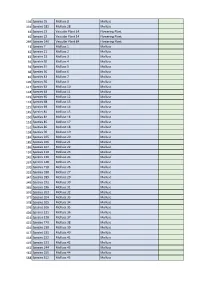

104 Species 55 Mollusc 8 Mollusc 334 Species 181 Mollusc 28 Mollusc 44 Species 23 Vascular Plant 14 Flowering Plant 45 Species 23 Vascular Plant 14 Flowering Plant 269 Species 149 Vascular Plant 84 Flowering Plant 13 Species 7 Mollusc 1 Mollusc 42 Species 21 Mollusc 2 Mollusc 43 Species 22 Mollusc 3 Mollusc 59 Species 30 Mollusc 4 Mollusc 59 Species 31 Mollusc 5 Mollusc 68 Species 36 Mollusc 6 Mollusc 81 Species 43 Mollusc 7 Mollusc 105 Species 56 Mollusc 9 Mollusc 117 Species 63 Mollusc 10 Mollusc 118 Species 64 Mollusc 11 Mollusc 119 Species 65 Mollusc 12 Mollusc 124 Species 68 Mollusc 13 Mollusc 125 Species 69 Mollusc 14 Mollusc 145 Species 81 Mollusc 15 Mollusc 150 Species 84 Mollusc 16 Mollusc 151 Species 85 Mollusc 17 Mollusc 152 Species 86 Mollusc 18 Mollusc 158 Species 90 Mollusc 19 Mollusc 184 Species 105 Mollusc 20 Mollusc 185 Species 106 Mollusc 21 Mollusc 186 Species 107 Mollusc 22 Mollusc 191 Species 110 Mollusc 23 Mollusc 245 Species 136 Mollusc 24 Mollusc 267 Species 148 Mollusc 25 Mollusc 270 Species 150 Mollusc 26 Mollusc 333 Species 180 Mollusc 27 Mollusc 347 Species 189 Mollusc 29 Mollusc 349 Species 191 Mollusc 30 Mollusc 365 Species 196 Mollusc 31 Mollusc 376 Species 203 Mollusc 32 Mollusc 377 Species 204 Mollusc 33 Mollusc 378 Species 205 Mollusc 34 Mollusc 379 Species 206 Mollusc 35 Mollusc 404 Species 221 Mollusc 36 Mollusc 414 Species 228 Mollusc 37 Mollusc 415 Species 229 Mollusc 38 Mollusc 416 Species 230 Mollusc 39 Mollusc 417 Species 231 Mollusc 40 Mollusc 418 Species 232 Mollusc 41 Mollusc 419 Species 233 -

The Molluscs and Crustaceans of Glasgow Botanic Gardens, Scotland

The Glasgow Naturalist (online 2020) Volume 27, Part 3, 93-95 https://doi.org/10.37208/tgn27317 *Melanoides tuberculata (O.F. Müller, 1774). Red-rimmed melania. In a tropical pond in the Lily The molluscs and crustaceans of House (TW). There were thin and truncated Melanoides specimens found in the same pond and in the pond in the Glasgow Botanic Gardens, Scotland Orchid House (TW), but it is safe to assume that they too are M. tuberculata as it is a very variable species R.B. Weddle (BR) Arionidae 89 Novar Drive, Glasgow G12 9SS Arion owenii Davies, 1979. Tawny soil slug (AS). Arion rufus (Linnaeus, 1758). Large red slug (AS). E-mail: [email protected] Arion subfuscus (Draparnaud, 1805). Dusky slug. Main Gardens and North Kelvin area (AS; J. Dempster, 2018). Carychiinae This note focuses on mollusc and crustacean species that Carychium minimum O.F. Müller, 1774. Short- are additional to those listed as present in Glasgow toothed herald snail. Kibble Palace (TW). Botanic Gardens by Hancock (1999). Helicidae Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774). White-lipped MOLLUSCA snail. Arboretum (AS); Main Gardens (A. Malcolm, Since Hancock’s original On the Wildside account 2015). (Hancock, 1999) there have been several visits to the Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758). Brown-lipped Gardens, particularly to the glasshouses, by specialist snail. North Kelvin area (R.B. Weddle, 2011); Main conchologists, and several bioblitzes. This note Gardens summarises the recent findings and reviews one of the (A. Malcolm, 2018) historical records mentioned by Hancock. The absence of both Cepaea species from Hancock’s list is puzzling since there are records in Glasgow generally Nineteen species have been added to Hancock’s list, since the late 19th century (Glasgow Museums BRC). -

Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area

Molluscs of the Dürrenstein Wilderness Area S a b i n e F ISCHER & M i c h a e l D UDA Abstract: Research in the Dürrenstein Wilderness Area (DWA) in the southwest of Lower Austria is mainly concerned with the inventory of flora, fauna and habitats, interdisciplinary monitoring and studies on ecological disturbances and process dynamics. During a four-year qualitative study of non-marine molluscs, 96 sites within the DWA and nearby nature reserves were sampled in cooperation with the “Alpine Land Snails Working Group” located at the Natural History Museum of Vienna. Altogether, 84 taxa were recorded (72 land snails, 12 water snails and mussels) including four endemics and seven species listed in the Austrian Red List of Molluscs. A reference collection (empty shells) of molluscs, which is stored at the DWA administration, was created. This project was the first systematic survey of mollusc fauna in the DWA. Further sampling might provide additional information in the future, particularly for Hydrobiidae in springs and caves, where detailed analyses (e.g. anatomical and genetic) are needed. Key words: Wilderness Dürrenstein, Primeval forest, Benign neglect, Non-intervention management, Mollusca, Snails, Alpine endemics. Introduction manifold species living in the wilderness area – many of them “refugees”, whose natural habitats have almost In concordance with the IUCN guidelines, research is disappeared in today’s over-cultivated landscape. mandatory for category I wilderness areas. However, it may not disturb the natural habitats and communities of the nature reserve. Research in the Dürrenstein The Dürrenstein Wilderness Area Wilderness Area (DWA) focuses on providing invento- (DWA) ries of flora and fauna, on interdisciplinary monitoring The Dürrenstein Wilderness Area (DWA) was as well as on ecological disturbances and process dynamics. -

Hasko Nesemann

25 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 92 25 – 58 Frankfurt a. M., Dezember 2014 Wandel der Muschelfauna der Untermain-Ebene in drei Jahrzehnten 1984-2014 (Bivalvia: Unionidae, Sphaeriidae, Corbiculidae, Dreissenidae) Teil I. Der Main und seine Zuflüsse HASKO NESEMANN Abstract: At present, the lower Main River and its tributaries (Germany: Hesse, Bavaria) is inhabited by 31 freshwater Bivalvia out of which 29 species were recorded alive. A remarkable faunal change has been ob- served within the last thirty years, caused by improvement of biological water quality and invasion of five alien species Corbicula fluminea, C. fluminalis, Dreissena rostriformis bugensis, Musculium transversum and Sinano- donta woodiana. The populations of the endangered species Pseudanodonta complanata, (Red List category 1 in Hesse), Unio tumidus, Anodonta cygnea, Pisidium amnicum and P. moitessierianum (Red List category 2 in Hesse) are locally increasing and recovering. Pisidium crassum, P. ponderosum and P. sp. (“var. humeriformis”) are new records for the state fauna of Hesse. Keywords: Freshwater Bivalvia, River Main, Lower Main plain, Germany: Hesse, Bavaria. Zusammenfassung: Im Untermaingebiet wurden 31 Süßwassermuscheln nachgewiesen, von denen 29 durch Lebendvorkommen bestätigt sind. Der Faunenwandel innerhalb der letzten dreißig Jahre zeigt Veränderungen durch verbesserte Wasserqualität und durch Einwanderung bzw. Einschleppung fünf gebietsfremder Neozoen Corbicula fluminea, C. fluminalis, Dreissena rostriformis bugensis, Musculium transversum und Sinanodonta woodiana. Die im Bestand gefährdeten Arten Pseudanodonta complanata (Rote Liste 1 in Hessen), Unio tumi- dus, Anodonta cygnea, Pisidium amnicum und P. moitessierianum (Rote Liste 2 in Hessen) haben sich lokal ausgebreitet. Neunachweise für Hessen sind Pisidium crassum, P. ponderosum und P. sp. („var. humeriformis”). Einleitung Die Arbeit widmet sich der Veränderung der Muschelfauna im Unterlauf des Mains und seiner Zuflüs- se innerhalb der letzten dreißig Jahre. -

Fauna of New Zealand Ko Te Aitanga Pepeke O Aotearoa

aua o ew eaa Ko te Aiaga eeke o Aoeaoa IEEAE SYSEMAICS AISOY GOU EESEAIES O ACAE ESEAC ema acae eseac ico Agicuue & Sciece Cee P O o 9 ico ew eaa K Cosy a M-C aiièe acae eseac Mou Ae eseac Cee iae ag 917 Aucka ew eaa EESEAIE O UIESIIES M Emeso eame o Eomoogy & Aima Ecoogy PO o ico Uiesiy ew eaa EESEAIE O MUSEUMS M ama aua Eiome eame Museum o ew eaa e aa ogaewa O o 7 Weigo ew eaa EESEAIE O OESEAS ISIUIOS awece CSIO iisio o Eomoogy GO o 17 Caea Ciy AC 1 Ausaia SEIES EIO AUA O EW EAA M C ua (ecease ue 199 acae eseac Mou Ae eseac Cee iae ag 917 Aucka ew eaa Fauna of New Zealand Ko te Aitanga Pepeke o Aotearoa Number / Nama 38 Naturalised terrestrial Stylommatophora (Mousca Gasooa Gay M ake acae eseac iae ag 317 amio ew eaa 4 Maaaki Whenua Ρ Ε S S ico Caeuy ew eaa 1999 Coyig © acae eseac ew eaa 1999 o a o is wok coee y coyig may e eouce o coie i ay om o y ay meas (gaic eecoic o mecaica icuig oocoyig ecoig aig iomaio eiea sysems o oewise wiou e wie emissio o e uise Caaoguig i uicaio AKE G Μ (Gay Micae 195— auase eesia Syommaooa (Mousca Gasooa / G Μ ake — ico Caeuy Maaaki Weua ess 1999 (aua o ew eaa ISS 111-533 ; o 3 IS -7-93-5 I ie 11 Seies UC 593(931 eae o uIicaio y e seies eio (a comee y eo Cosy usig comue-ase e ocessig ayou scaig a iig a acae eseac M Ae eseac Cee iae ag 917 Aucka ew eaa Māoi summay e y aco uaau Cosuas Weigo uise y Maaaki Weua ess acae eseac O o ico Caeuy Wesie //wwwmwessco/ ie y G i Weigo o coe eoceas eicuaum (ue a eigo oaa (owe (IIusao G M ake oucio o e coou Iaes was ue y e ew eaIa oey oa ue oeies eseac -

December 2017

Ellipsaria Vol. 19 - No. 4 December 2017 Newsletter of the Freshwater Mollusk Conservation Society Volume 19 – Number 4 December 2017 Cover Story . 1 Society News . 4 Announcements . 7 Regional Meetings . 8 March 12 – 15, 2018 Upcoming Radisson Hotel and Conference Center, La Crosse, Wisconsin Meetings . 9 How do you know if your mussels are healthy? Do your sickly snails have flukes or some other problem? Contributed Why did the mussels die in your local stream? The 2018 FMCS Workshop will focus on freshwater mollusk Articles . 10 health assessment, characterization of disease risk, and strategies for responding to mollusk die-off events. FMCS Officers . 19 It will present a basic understanding of aquatic disease organisms, health assessment and disease diagnostic tools, and pathways of disease transmission. Nearly 20 Committee Chairs individuals will be presenting talks and/or facilitating small group sessions during this Workshop. This and Co-chairs . 20 Workshop team includes freshwater malacologists and experts in animal health and disease from: the School Parting Shot . 21 of Veterinary Medicine, University of Minnesota; School of Veterinary Medicine, University of Wisconsin; School 1 Ellipsaria Vol. 19 - No. 4 December 2017 of Fisheries, Aquaculture, and Aquatic Sciences, Auburn University; the US Geological Survey Wildlife Disease Center; and the US Fish and Wildlife Service Fish Health Center. The opening session of this three-day Workshop will include a review of freshwater mollusk declines, the current state of knowledge on freshwater mollusk health and disease, and a crash course in disease organisms. The afternoon session that day will include small panel presentations on health assessment tools, mollusk die-offs and kills, and risk characterization of disease organisms to freshwater mollusks. -

Draft Carpathian Red List of Forest Habitats

CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT) PUBLISHED BY THE STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 1 227.8.20147.8.2014 222:36:052:36:05 © Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014 Editor: Ján Kadlečík Available from: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Slovakia ISBN 978-80-89310-81-4 Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme Slovenská republika This publication was elaborated within BioREGIO Carpathians project supported by South East Europe Programme and was fi nanced by a Swiss-Slovak project supported by the Swiss Contribution to the enlarged European Union and Carpathian Wetlands Initiative. zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 2 115.9.20145.9.2014 223:10:123:10:12 Table of contents Draft Red Lists of Threatened Carpathian Habitats and Species and Carpathian List of Invasive Alien Species . 5 Draft Carpathian Red List of Forest Habitats . 20 Red List of Vascular Plants of the Carpathians . 44 Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca) . 106 Red List of Spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. 118 Draft Red List of Dragonfl ies (Odonata) of the Carpathians . 172 Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains . 186 Draft Red List of Butterfl ies (Lepidoptera: Papilionoidea) of the Carpathian Mts. 200 Draft Carpathian Red List of Fish and Lamprey Species . 203 Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia) . 209 Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia) . 214 Draft Carpathian Red List of Birds (Aves). 217 Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) . -

Corel Ventura

Ruthenica, 2005, 15(2): 119-124. ©Ruthenica, 2005 New data on the species of the genus Cochlicopa (Gastropoda, Pulmonata) Alexey L. MAMATKULOV A. N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninskyi Prospect 33, Moscow 119071, RUSSIA ABSTRACT. Structural peculiarities of male repro- evidence was presented that self-fertilization is the ductive tract of Cochlicopa lubrica (Müller, 1704) main but not a single breeding mode of Cochlicopa enable to assume that reproduction takes place all over [Ambruster, Schlegel, 1994]. It was unknown whet- the warm period. The male genitalia condition referred her these species possess spermatophores. to as lubrica-type is a spermatogenesis (male) phase. The purpose of the present study was to find out Spermatophore of Cochlicopa lubrica is described. what are lubrica-type male genitalia; whether a sper- Anatomical investigation confirms that C. repentina is matophore exists and what is the duration of repro- a synonym of C. lubrica. duction period. The investigation was carried out in Tula region, Central Russia. During the investigation about 320 specimens of the two Cochlicopa species Introduction have been dissected. According to the last guide to Pupillina molluscs Material [Schileyko, 1984], three Cochlicopa species occur in Eastern Europe: Cochlicopa lubrica (Müller, Cochlicopa lubrica (Müller, 1774) 1774), C. lubricella (Porro, 1838) and C. nitens 292 specimens of Cochlicopa lubrica from 26 localities (Gallenstein, 1852). The species can be easily dis- were examined. They were collected as follows: 12 spe- tinguished by shell size. Genital organs of the genus, cimens from Belousov Park, Tula, on April 12, 2001; as in most Pupillina, are characterized by the pre- 11 specimens from Michurino Settlement: 3 on April 15, sence of a peculiar appendix in the male tract.