Un Sigismondo in Tre Agnizioni1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guillaume Tell Guillaume

1 TEATRO MASSIMO TEATRO GIOACHINO ROSSINI GIOACHINO | GUILLAUME TELL GUILLAUME Gioachino Rossini GUILLAUME TELL Membro di seguici su: STAGIONE teatromassimo.it Piazza Verdi - 90138 Palermo OPERE E BALLETTI ISBN: 978-88-98389-66-7 euro 10,00 STAGIONE OPERE E BALLETTI SOCI FONDATORI PARTNER PRIVATI REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AL TURISMO SPORT E SPETTACOLI ALBO DEI DONATORI FONDAZIONE ART BONUS TEATRO MASSIMO TASCA D’ALMERITA Francesco Giambrone Sovrintendente Oscar Pizzo Direttore artistico ANGELO MORETTINO SRL Gabriele Ferro Direttore musicale SAIS AUTOLINEE CONSIGLIO DI INDIRIZZO Leoluca Orlando (sindaco di Palermo) AGOSTINO RANDAZZO Presidente Leonardo Di Franco Vicepresidente DELL’OGLIO Daniele Ficola Francesco Giambrone Sovrintendente FILIPPONE ASSICURAZIONE Enrico Maccarone GIUSEPPE DI PASQUALE Anna Sica ALESSANDRA GIURINTANO DI MARCO COLLEGIO DEI REVISORI Maurizio Graffeo Presidente ISTITUTO CLINICO LOCOROTONDO Marco Piepoli Gianpiero Tulelli TURNI GUILLAUME TELL Opéra en quatre actes (opera in quattro atti) Libretto di Victor Joseph Etienne De Jouy e Hippolyte Louis Florent Bis Musica di Gioachino Rossini Prima rappresentazione Parigi, Théâtre de l’Academie Royale de Musique, 3 agosto 1829 Edizione critica della partitura edita dalla Fondazione Rossini di Pesaro in collaborazione con Casa Ricordi di Milano Data Turno Ora a cura di M. Elizabeth C. Bartlet Sabato 20 gennaio Anteprima Giovani 17.30 Martedì 23 gennaio Prime 19.30 In occasione dei 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini Giovedì 25 gennaio B 18.30 Sabato 27 gennaio -

References in Potpourris: 'Artificial Fragments' and Paratexts in Mauro Giuliani's Le Rossiniane Opp. 119–123

References in Potpourris: ‘Artificial Fragments’ and Paratexts in Mauro Giuliani’s Le Rossiniane Opp. 119–123 Francesco Teopini Terzetti Casagrande, Hong Kong The early-nineteenth-century guitar virtuoso Mauro Giuliani (1781– 1829) was a master of the potpourri, a genre of which the main characteristic is the featuring of famous opera themes in the form of musical quotations. Giuliani’s Le Rossiniane comprises six such potpourris for guitar, composed at the time when Rossini was the most famous operatic composer in Europe; they are acknowledged as Giuliani’s chef-d’oeuvre in this genre. Through an investigation of the original manuscripts of Le Rossiniane No. 3, Op. 121, and No. 5, Op. 123, I consider that Giuliani, apparently in order to be fully understood by both performers and audiences, wanted to overtly reference these musical quotations; and that he left various paratextual clues which in turn support the validity of my observations. Utilizing both music and literary theory my analysis investigates and categorizes three types of peritextual elements adopted by Giuliani in order to classify and reference the quoted musical themes in Le Rossiniane for both performers and the public: title, intertitle, and literal note. Further investigation of these works also leads to the hypothesis that each of Giuliani’s musical quotations, called in this paper artificial fragments, can be considered as a further, and essential referential element within the works. At the beginning of the nineteenth century the making of potpourris was the quickest way to compose ‘new’ and successful music. Carl Czerny (1791–1857) stated that the public of that time “experience[d] great delight on finding in a composition some pleasing melody […] which it has previously heard at the Opera […] [and] when […] introduced in a spirited and brilliant manner […] both the composer and the practiced player can ensure great success” (1848 online: 86). -

Acc Ross LOCANDINA 2014

ACCADEMIA ROSSINIANA Seminario permanente di studio sui problemi della interpretazione rossiniana diretto da Alberto Zedda 2014 3~18 luglio Teatro Sperimentale PROGRAMMA Giovedì 3 luglio Sabato 12 luglio 11.00 - 13.30 Inaugurazione dell’Accademia e 10.30 - 13.30 Master Class Juan Diego Flórez presentazione dei corsi 15.30 - 19.30 L’avventura del trucco Luca Oblach Gianfranco Mariotti, Alberto Zedda 15.30 - 19.00 Corso di interpretazione vocale Domenica 13 luglio Riposo condotto da Alberto Zedda Coordinamento musicale Anna Bigliardi Lunedì 14 luglio 10.30 - 13.00 Corso di interpretazione vocale Venerdì 4 luglio 16.00 - 17.30 Cantare Rossini: teoria e pratica 10.30 - 13.30 Corso di interpretazione vocale 18.30 - 20.00 Incontro con gli artisti di Armida 16.00 - 18.00 Dalla funzione dei muscoli del tronco al canto Frank Musarra Martedì 15 luglio 10.30 - 13.30 Corso di interpretazione vocale Sabato 5 luglio 15.00 - 16.30 Il mio lavoro come regista d’opera 10.30 - 13.30 Master Class Mario Martone 15.30 - 18.30 La consapevolezza dei risuonatori 18.00 - 20.00 Incontro con gli artisti di al servizio del timbro vocale: fisiologia Aureliano in Palmira e prevenzione Franco Fussi Mercoledì 16 luglio Domenica 6 luglio Riposo 10.30 - 12.30 Corso di interpretazione vocale 12.30 - 13.30 Discussione su temi e contenuti Lunedì 7 luglio dell’Accademia 2014 10.30 - 13.30 Corso di interpretazione vocale 15.30 - 19.30 Momenti di interpretazione 16.00 - 18.00 Il suono e l’improvvisazione e improvvisazione Elisabetta Courir Marco Mencoboni Giovedì 17 luglio Martedì -

Signumclassics

170booklet 6/8/09 15:21 Page 1 ALSO AVAILABLE on signumclassics Spanish Heroines Silvia Tro Santafé Orquesta Sinfónica de Navarra Julian Reynolds conductor SIGCD152 Since her American debut in the early nineties, Silvia Tro Santafé has become one of the most sought after coloratura mezzos of her generation. On this disc we hear the proof of her operatic talents, performing some of the greatest and most passionate arias of any operatic mezzo soprano. Available through most record stores and at www.signumrecords.com For more information call +44 (0) 20 8997 4000 170booklet 6/8/09 15:21 Page 3 Rossini Mezzo Rossini Mezzo gratitude, the composer wrote starring roles for her in five of his early operas, all but one of them If it were not for the operas of Gioachino Rossini, comedies. The first was the wickedly funny Cavatina (Isabella e Coro, L’Italiana in Algeri) the repertory for the mezzo soprano would be far L’equivoco stravagante premiered in Bologna in 1. Cruda sorte! Amor tiranno! [4.26] less interesting. Opera is often thought of as 1811. Its libretto really reverses the definition of following generic lines and the basic opera plot opera quotes above. In this opera, the tenor stops Coro, Recitativo e Rondò (Isabella, L’Italiana in Algeri) has been described as “the tenor wants to marry the baritone from marrying the mezzo and does it 2. Pronti abbiamo e ferri e mani (Coro), Amici, in ogni evento ... (Isabella) [2.45] the soprano and bass tries to stop them”. by telling him that she is a castrato singer in drag. -

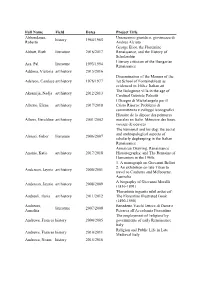

Full Name Field Dates Project Title Abbondanza, Roberto History 1964

Full Name Field Dates Project Title Abbondanza, Umanesimo giuridico, giovinezza di history 1964/1965 Roberto Andrea Alciato George Eliot, the Florentine Abbott, Ruth literature 2016/2017 Renaissance, and the History of Scholarship Literary criticism of the Hungarian Acs, Pal literature 1993/1994 Renaissance Addona, Victoria art history 2015/2016 Dissemination of the Manner of the Adelson, Candace art history 1976/1977 1st School of Fontainebleau as evidenced in 16th-c Italian art The Bolognese villa in the age of Aksamija, Nadja art history 2012/2013 Cardinal Gabriele Paleotti I Disegni di Michelangelo per il Alberio, Elena art history 2017/2018 Cristo Risorto: Problemi di committenza e sviluppi iconografici Histoire de la dépose des peintures Albers, Geraldine art history 2001/2002 murales en Italie. Mémoire des lieux, voyage de oeuvres The humanist and his dog: the social and anthropological aspects of Almasi, Gabor literature 2006/2007 scholarly dogkeeping in the Italian Renaissance American Drawing, Renaissance Anania, Katie art history 2017/2018 Historiography, and The Remains of Humanism in the 1960s 1. A monograph on Giovanni Bellini 2. An exhibition on late Titian to Anderson, Jaynie art history 2000/2001 travel to Canberra and Melbourne, Australia A biography of Giovanni Morelli Anderson, Jaynie art history 2008/2009 (1816-1891) 'Florentinis ingeniis nihil ardui est': Andreoli, Ilaria art history 2011/2012 The Florentine Illustrated Book (1490-1550) Andreoni, Benedetto Varchi lettore di Dante e literature 2007/2008 Annalisa Petrarca all'Accademia Fiorentina The employment of 'religiosi' by Andrews, Frances history 2004/2005 governments of early Renaissance Italy Religion and Public Life in Late Andrews, Frances history 2010/2011 Medieval Italy Andrews, Noam history 2015/2016 Full Name Field Dates Project Title Genoese Galata. -

2021 WFMT Opera Series Broadcast Schedule & Cast Information —Spring/Summer 2021

2021 WFMT Opera Series Broadcast Schedule & Cast Information —Spring/Summer 2021 Please Note: due to production considerations, duration for each production is subject to change. Please consult associated cue sheet for final cast list, timings, and more details. Please contact [email protected] for more information. PROGRAM #: OS 21-01 RELEASE: June 12, 2021 OPERA: Handel Double-Bill: Acis and Galatea & Apollo e Dafne COMPOSER: George Frideric Handel LIBRETTO: John Gay (Acis and Galatea) G.F. Handel (Apollo e Dafne) PRESENTING COMPANY: Haymarket Opera Company CAST: Acis and Galatea Acis Michael St. Peter Galatea Kimberly Jones Polyphemus David Govertsen Damon Kaitlin Foley Chorus Kaitlin Foley, Mallory Harding, Ryan Townsend Strand, Jianghai Ho, Dorian McCall CAST: Apollo e Dafne Apollo Ryan de Ryke Dafne Erica Schuller ENSEMBLE: Haymarket Ensemble CONDUCTOR: Craig Trompeter CREATIVE DIRECTOR: Chase Hopkins FILM DIRECTOR: Garry Grasinski LIGHTING DESIGNER: Lindsey Lyddan AUDIO ENGINEER: Mary Mazurek COVID COMPLIANCE OFFICER: Kait Samuels ORIGINAL ART: Zuleyka V. Benitez Approx. Length: 2 hours, 48 minutes PROGRAM #: OS 21-02 RELEASE: June 19, 2021 OPERA: Tosca (in Italian) COMPOSER: Giacomo Puccini LIBRETTO: Luigi Illica & Giuseppe Giacosa VENUE: Royal Opera House PRESENTING COMPANY: Royal Opera CAST: Tosca Angela Gheorghiu Cavaradossi Jonas Kaufmann Scarpia Sir Bryn Terfel Spoletta Hubert Francis Angelotti Lukas Jakobski Sacristan Jeremy White Sciarrone Zheng Zhou Shepherd Boy William Payne ENSEMBLE: Orchestra of the Royal Opera House, -

Gioachino Rossini (1792–1868)

4 CDs 4 Christian Benda Christian Prague Sinfonia Orchestra Sinfonia Prague COMPLETE OVERTURES COMPLETE ROSSINI GIOACHINO COMPLETE OVERTURES ROSSINI GIOACHINO 4 CDs 4 GIOACHINO ROSSINI (1792–1868) COMPLETE OVERTURES Prague Sinfonia Orchestra Christian Benda Rossini’s musical wit and zest for comic characterisation have enriched the operatic repertoire immeasurably, and his overtures distil these qualities into works of colourful orchestration, bravura and charm. From his most popular, such as La scala di seta (The Silken Ladder) and La gazza ladra (The Thieving Magpie), to the rarity Matilde of Shabran, the full force of Rossini’s dramatic power is revealed in these masterpieces of invention. Each of the four discs in this set has received outstanding international acclaim, with Volume 2 described as “an unalloyed winner” by ClassicsToday, and the Prague Sinfonia Orchestra’s playing described as “stunning” by American Record Guide (Volume 3). COMPLETE OVERTURES • 1 (8.570933) La gazza ladra • Semiramide • Elisabetta, Regina d’Inghilterra (Il barbiere di Siviglia) • Otello • Le siège de Corinthe • Sinfonia in D ‘al Conventello’ • Ermione COMPLETE OVERTURES • 2 (8.570934) Guillaume Tell • Eduardo e Cristina • L’inganno felice • La scala di seta • Demetrio e Polibio • Il Signor Bruschino • Sinfonia di Bologna • Sigismondo COMPLETE OVERTURES • 3 (8.570935) Maometto II (1822 Venice version) • L’Italiana in Algeri • La Cenerentola • Grand’overtura ‘obbligata a contrabbasso’ • Matilde di Shabran, ossia Bellezza, e cuor di ferro • La cambiale di matrimonio • Tancredi CD 4 COMPLETE OVERTURES • 4 (8.572735) Il barbiere di Siviglia • Il Turco in Italia • Sinfonia in E flat major • Ricciardo e Zoraide • Torvaldo e Dorliska • Armida • Le Comte Ory • Bianca e Falliero 8.504048 Booklet Notes in English • Made in Germany ℗ 2013, 2014, 2015 © 2017 Naxos Rights US, Inc. -

The Italian Girl in Algiers

Opera Box Teacher’s Guide table of contents Welcome Letter . .1 Lesson Plan Unit Overview and Academic Standards . .2 Opera Box Content Checklist . .8 Reference/Tracking Guide . .9 Lesson Plans . .11 Synopsis and Musical Excerpts . .32 Flow Charts . .38 Gioachino Rossini – a biography .............................45 Catalogue of Rossini’s Operas . .47 2 0 0 7 – 2 0 0 8 S E A S O N Background Notes . .50 World Events in 1813 ....................................55 History of Opera ........................................56 History of Minnesota Opera, Repertoire . .67 GIUSEPPE VERDI SEPTEMBER 22 – 30, 2007 The Standard Repertory ...................................71 Elements of Opera .......................................72 Glossary of Opera Terms ..................................76 GIOACHINO ROSSINI Glossary of Musical Terms .................................82 NOVEMBER 10 – 18, 2007 Bibliography, Discography, Videography . .85 Word Search, Crossword Puzzle . .88 Evaluation . .91 Acknowledgements . .92 CHARLES GOUNOD JANUARY 26 –FEBRUARY 2, 2008 REINHARD KEISER MARCH 1 – 9, 2008 mnopera.org ANTONÍN DVOˇRÁK APRIL 12 – 20, 2008 FOR SEASON TICKETS, CALL 612.333.6669 The Italian Girl in Algiers Opera Box Lesson Plan Title Page with Related Academic Standards lesson title minnesota academic national standards standards: arts k–12 for music education 1 – Rossini – “I was born for opera buffa.” Music 9.1.1.3.1 8, 9 Music 9.1.1.3.2 Theater 9.1.1.4.2 Music 9.4.1.3.1 Music 9.4.1.3.2 Theater 9.4.1.4.1 Theater 9.4.1.4.2 2 – Rossini Opera Terms Music -

LEGNANI Rossini Variations

Luigi LEGNANI Rossini Variations L’Italiana in Algeri Guillaume Tell Armida • Zelmira La Cenerentola La donna del lago Marcello Fantoni, Guitar Luigi Legnani (1790–1877): Rossini Variations Luigi Legnani, guitarist and composer, born in Ferrara, Italy, 1813. Stendhal commented ‘When Rossini wrote studied in his early years to be an orchestral string player. ‘L’Italiana his youthful genius was bursting into flower’. The Rossini – L’Italiana in Algeri (The Italian Girl in ™ Variation 1: Più mosso 1:06 But he branched off into singing and appeared in operas Overture begins with a dramatic Largo section. This is £ Algiers): “Gran Sinfonia”, Op. 2 8:33 Variation 2: Più lento 0:51 by Rossini, Pacini and Donizetti as a tenor following his followed by a lively Allegro spiritoso. 1 Largo 1:42 ¢ Variation 3: Tempo primo 0:53 debut in Ravenna in 1807. He began his concert career as The setting for the opera is the palace of the Bey of 2 Allegro spiritoso 6:51 ∞ Variation 4 1:01 a guitarist in Milan in 1819, and performed in Vienna in Algiers. The first scene introduces a chorus of the eunuchs § Variation 5: Minore, Un poco più moderato 2:27 Rossini – Guillaume Tell: Overture, Op. 202 1822, later touring Italy, Germany, and Switzerland, of the harem. Elvira, the Bey’s wife, complains that her (excerpts) 7:40 ¶ Variation 6: Allegro brillante 1:22 His friendship with Paganini who described him as ‘the husband no longer loves her. Haly, the captain of the Bey’s 3 Andante 3:15 • Coda 1:24 leading player of the guitar’ has often been written about corsairs, is told to go and find an Italian wife for the Bey. -

The Howard Mayer Brown Libretto Collection

• The Howard Mayer Brown Libretto Collection N.B.: The Newberry Library does not own all the libretti listed here. The Library received the collection as it existed at the time of Howard Brown's death in 1993, with some gaps due to the late professor's generosity In loaning books from his personal library to other scholars. Preceding the master inventory of libretti are three lists: List # 1: Libretti that are missing, sorted by catalog number assigned them in the inventory; List #2: Same list of missing libretti as List # 1, but sorted by Brown Libretto Collection (BLC) number; and • List #3: List of libretti in the inventory that have been recataloged by the Newberry Library, and their new catalog numbers. -Alison Hinderliter, Manuscripts and Archives Librarian Feb. 2007 • List #1: • Howard Mayer Brown Libretti NOT found at the Newberry Library Sorted by catalog number 100 BLC 892 L'Angelo di Fuoco [modern program book, 1963-64] 177 BLC 877c Balleto delli Sette Pianeti Celesti rfacsimile 1 226 BLC 869 Camila [facsimile] 248 BLC 900 Carmen [modern program book and libretto 1 25~~ Caterina Cornaro [modern program book] 343 a Creso. Drama per musica [facsimile1 I 447 BLC 888 L 'Erismena [modern program book1 467 BLC 891 Euridice [modern program book, 19651 469 BLC 859 I' Euridice [modern libretto and program book, 1980] 507 BLC 877b ITa Feste di Giunone [facsimile] 516 BLC 870 Les Fetes d'Hebe [modern program book] 576 BLC 864 La Gioconda [Chicago Opera program, 1915] 618 BLC 875 Ifigenia in Tauride [facsimile 1 650 BLC 879 Intermezzi Comici-Musicali -

Mauro GIULIANI Le Rossiniane Goran Krivokapić, Guitar Mauro Giuliani (1781–1829) Giuliani’S Six Rossiniane for Solo Guitar Are Fantasias Rossiniana No

Mauro GIULIANI Le Rossiniane Goran Krivokapić, Guitar Mauro Giuliani (1781–1829) Giuliani’s six Rossiniane for solo guitar are fantasias Rossiniana No. 1, Op. 119 (c. 1820 –23) Le Rossiniane or potpourris (i.e. medleys) on themes taken from (Le Rossiniane, Part 1, Op. 119) Rossini’s operas. The first five are dated around 1820–23 Introduction (Andantino) – Otello , Act III. Scene e Mauro Giuliani, one of the great masters of the early 19th Seville , was written within three weeks. Nearly 40 stage during Giuliani’s time in Rome, and the last was published Romanza: Assisa a piè d’un salice (Desdemona) century, wrote a vast quantity of guitar music including works constitute his ultimate output, as well as sacred in 1827/28. At the time of composition the public would Andante grazioso – L’Italiana in Algeri , Act I, Scene 3. variations, sonatas, concertos, duets and studies. An music, cantatas, incidental music, hymns, choruses, have been well aware of the themes of Rossini’s music Cavatina: Languir per una bella (Lindoro) important part of his career was spent in Vienna where he miscellaneous vocal pieces and instrumental works, but nowadays only the more popular may be immediately Maestoso – L’Italiana in Algeri , Act I, Scene 5. Duetto: was well acquainted with Beethoven, Moscheles, among others. recognisable to an audience. However, the tunes are so Ai capricci della sorte (Isabella, Taddeo) Hummel, Mayseder, Spohr and other leading musicians Giuliani’s music was largely neglected by the leading strong and vivid that a first acquaintance with such Moderato – L’Italiana in Algeri , Act II. -

˚Iuiû€Û”Ëúiå ¨?¹˛XX¸

660203-04 bk Ciro US 12/12/06 11:09 Page 12 Antonino Fogliani 2 CDs Born in 1976, Antonino Fogliani made an early start in his international career as a conductor. He studied piano and ROSSINI composition in Bologna and conducting at the Verdi Conservatorio in Milan. He not only attended master-classes with Gianluigi Gelmetti, but worked with him in productions at major opera-houses in Rome, Venice, Turin, London and Munich. He also worked with Alberto Zedda at the Accademia Rossiniana in Pesaro. Guest Ciro in Babilonia engagements have taken him to Milan, Bologna, Siena, Sofia, La Coruña, Parma, Sydney and Santiago de Chile. In his own country he has won a number of prizes, including, in 2000, at the Accademia Chigiana and in 2001 in San Remo the Premio Martinuzzi for young conductors. He has conducted Rossini’s Le Comte Ory in Paris, Donizetti’s Gemmabella • Islam-Ali-Zade • Botta Don Pasquale in Rome, Ugo, Conte di Parigi at the Donizetti Festival in Bergamo and at La Scala, and Lucia di Lammermoor. Other engagements have taken him to Liège and Naples, in addition to performances in Asia. He has Gierlach • Soulis • Trucco • ARS Brunensis Chamber Choir conducted several times at the Rossini Opera Festival in Pesaro and for Rossini in Wildbad he has conducted and recorded L’occasione fa il ladro and Mosè in Egitto. Württemberg Philharmonic Orchestra ARS Brunensis Chamber Choir Antonino Fogliani The ARS Brunensis Chamber Choir was founded in Brno in 1979 and since then has participated in many international competitions, winning, among other successes, the IFAS in Pardubice in 1998.