VALLOIRE Année 2007 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chateau De Barbarin 2.Indd

Le Château de Barbarin .........Sommaire......... Barbarin à Revel-Tourdan ...............................................................p.1 Le château de Barbarin - son histoire, son architecture.................. p.7 • XIIème, XIVème siècles ................................................................................p.8 • XVème siècle ............................................................................................p.10 • XVIème siècle ...........................................................................................p.12 • XVIIème siècle ............................................................................................p.16 • XVIIIème siècle ..........................................................................................p.17 • XIXème siècle .............................................................................................p.21 • XXème, XXIème siècles ...................................................................................p.24 • Datation ...............................................................................................p.25 Le château de Barbarin - de sa restauration à aujourd’hui ...........p.27 • Façade du château ..............................................................................p.28 • Pavillon Sud Ouest .............................................................................p.29 • Chambre Louise du Bourg - Salon aux gypseries .............................p.30 • Salon de compagnie - Pièces en enfilade .............................................p.31 -

Lyonnais Nord Isere

INFORMATION PREFECTORALE Épisode de pollution de l'air aux particules fines (PM !" sur le #assin L$onnais nord%Isère Acti'ation de la proc(dure pr(fectorale d)infor*ation-recom*andation Grenoble, le 8 avril 2021 Compte tenu des prévisions émises par Atmo Auvergne Rhône-Alpes, la proc(dure préfectorale d’infor*ation-reco**andation est activée compter de ce !our pour le bassin "#onnais nord $s%re& A'in de protéger la population des e''ets du pic de pollution et de réduire les sources d’émissions polluantes, le pré'et de l($s%re formule les reco**andations suivantes ) Reco**andations aux personnes sensi#les et 'ulnéra#les + • *loigne+ vous des grands a,es routiers aux périodes de pointes - • *loigne+ vos en'ants de la pollution automobile - • "imite+ les sorties durant l(apr%s-midi .13h-20h0 • "imite+ les activités ph#siques et sportives intenses .dont les compétitions0 en plein air, celles l(intérieur peuvent 2tre maintenues - • 3n cas de symptômes ou d’inquiétudes, prene+ conseil aupr%s de votre pharmacien ou de votre médecin& Reco**andations aux usa,ers de la route + • 4tiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants ) vélo, transports en commun, covoiturage, etc& 5our les entreprises, adapter les horaires de travail, faciliter le télétravail - • 6(abstenir de circuler avec un véhicule de norme in'érieure ou égale 34R7 / et/ou dont la date d’immatriculation est antérieure au 1er !anvier 2009 .hormis les véhicules d’intér2t général visés à l(article R /11-1 du code de la route0 - • *viter -

Bievre-Valloire

CENTRE ISERE SUD : BIEVRE-VALLOIRE • COMPOSITION DU TERRITOIRE Ce territoire correspond à une zone très étendue dans la partie centrale et est du département. Il s’agit d’un relief alliant le plateau de la Bièvre & les zones vallonnées de Valloire, avec au sud une enclave, limitrophe de la Drome Nord, marquée par le petit massif des Chambarrands. Le territoire est bordé plein Nord par le territoire des Portes des Alpes ( fin du canton de Bièvre & de Bourgoin-Jallieu), au Nord-Est le territoire des Vals du Dauphiné (partie médiane du canton du Grand Lemps), à l’Est le territoire de Voironnais-Chartreuse (prolongement du canton de Tullins-sur- Fure), au Sud-Est le territoire du Sud Grésivaudan (partie du Canton de Tullins sur Fure & du Sud Grésivaudan), au Sud & Sud-Ouest le département de la Drome, à l’Ouest & Nord-Ouest le territoire de l’Isère Rhodanienne (partie ouest du canton de Roussillon & Vienne 2). Il s’agit d’un territoire, principalement rural, avec une activité plutôt agricole dominante et on notera également la présence de l’aéroport de Grenoble, situé à St-Etienne de St-Geoirs (plus de 50 kms de la préfecture). Le territoire est composé de 4 parties de cantons, le plus conséquent étant celui de la Bièvre (à cheval sur les anciens cantons de La Côte Saint-André, Roybon & Saint-Etienne de Saint-Geoirs), puis Roussillon partie est en lieu et place de l’ancien de Beaurepaire, une grande partie du canton du Grand Lemps & 2 communes du canton de Tullins-sur-Fure. Ce qui correspond à 7,6% des cantons isérois & un total de 68 communes, soit 12,8% du département. -

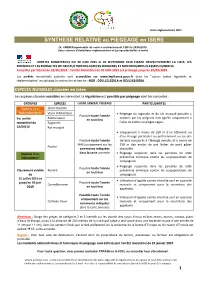

SYNTHESE RELATIVE Au PIEGEAGE En ISERE

Fiche réglementaire FDCI SYNTHESE RELATIVE au PIEGEAGE en ISERE (S. JANIN Responsable du service environnement FDCI le 29/06/2018. Sous réserve d’évolutions réglementaires et jurisprudentielles à venir) ARRETES MINISTERIELS DU 30 JUIN 2015 et 02 SEPTEMBRE 2016 FIXANT RESPECTIVEMENT LA LISTE, LES PERIODES ET LES MODALITES DE DESTRUCTION DES ESPECES INDIGENES ET NON INDIGENES CLASSEES NUISIBLES. Complété par Décret du 29/06/2018 : l'arrêté Ministériel du 30 JUIN 2015 est prolongé jusqu'au 30/06/2019. Les arrêtés ministériels précités sont accessibles sur www.legifrance.gouv.fr dans les "autres textes législatifs et réglementaires" en utilisant le critère de recherche : NOR : DEVL1515501A et DEVL1624858A. ESPECES NUISIBLES classées en Isère Les espèces classées nuisibles en Isère dont la régulation est possible par piégeage sont les suivantes : GROUPES ESPECES CADRE GENERAL PIEGEAGE PARTICULARITES Espèces dites Chien Viverrin "NON INDIGENES" Vison d'Amérique Piégeage du ragondin et du rat musqué possible y Possible toute l'année Raton laveur compris par les piégeurs non-agréés uniquement à Par arrêté en tout lieu ministériel du Ragondin l’aide de boîtes ou pièges-cages. 02/09/16 Rat musqué Uniquement à moins de 250 m d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des Possible toute l'année terrains consacrés à l’élevage avicole, et à moins de MAIS uniquement sur les 250 m des enclos de pré lâcher de petit gibier Fouine communes indiquées chassable. Espèces dites dans la carte annexée Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte "INDIGENES " préventive chimique contre les surpopulations de campagnols. Piégeage suspendu dans les parcelles de lutte Possible toute l'année Classement valable Renard préventive chimique contre les surpopulations de en tout lieu du campagnols. -

Préservation, Restauration Et Entretien Des Milieux Naturels, Aquatiques Et

VOLET B Préservation, restauration et entretien des milieux naturels, aquatiques et rivulaires Objectif B-3 Faire connaître et accompagner la non-dégradation des zones humides, inciter à leur préservation et co-construire avec les acteurs des projets de gestion et de restauration FICHE ACTION B-3-6 Promouvoir une gestion durable des étangs Priorité Nature de l’action L’amont du bassin versant compte près de 300 étangs, majoritairement 1 2 3 localisés sur le plateau des Bonnevaux, dont certains datent de l’implantation du monastère (12e siècle). Leur superficie moyenne est de 1 ha. Ils font Coût total partie du système hydrographique du bassin versant : 2/3 des étangs sont implantés dans le lit des cours d’eau ou en dérivation. Leur influence sur les milieux aquatiques est accentuée par leur implantation en chapelet. Leur 253 500€ présence permet de développer un tourisme « vert » lié à l’activité de la pêche de loisir qui est pratiquée sur les très nombreux étangs du territoire, qu’ils soient privés ou publics. Maître(s) d’ouvrage Son histoire et son patrimoine naturel font du plateau de Bonnevaux un site département 38, riv4val , atypique qui regroupe sur environ 8 500 ha une mosaïque d’habitats riche chatonnay, lieudieu, villeneuve d’une biodiversité ordinaire et d’espèces protégées. Une première expertise de marc - st jean de bournay naturaliste réalisée par le Réseau Patrimoine Naturel de la FRAPNA Isère en -champier - nantoin - commelle - 2011 à mis en évidence les enjeux relatifs à la biodiversité des étangs de semons - arzay - -

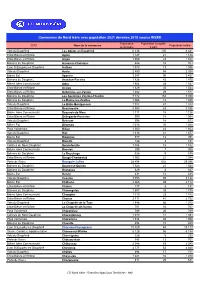

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Annexe 10 - Liste Des Communes Par Circonscription Rentree 2019

ANNEXE 10 - LISTE DES COMMUNES PAR CIRCONSCRIPTION RENTREE 2019 Division des Ressources BIEVRE VALLOIRE : Humaines (D.R.H.) Beaufort ; Beaurepaire ; Bellegarde-Poussieu ; Brezins ; Brion ; Champier ; La Côte-Saint-André ; Cour-et-Buis ; Faramans ; La Forteresse ; La Frette ; Gillonnay ; Jarcieu ; Marcilloles ; Marcollin ; Moissieu-sur-Dolon ; Monsteroux-Milieu ; Montseveroux ; Ornacieux-Balbins ; Le Mottier ; Ornacieux ; Pact ; Pajay ; Penol ; Pisieu ; Plan ; Pommier- Pôle des enseignants de-Beaurepaire ; Porte-des-Bonnevaux (regroupement Commelle, Arzay, Nantoin et Semons) ; Primarette ; Roybon ; Revel-Tourdan ; Sardieu ; Sillans ; Saint-Barthélémy ; du 1er degré public Gestion collective Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs ; Saint-Geoirs ; Saint-Hilaire-de-La-Côte ; Saint-Michel-de-Saint-Geoirs ; Saint-Paul-d'Izeaux ; Saint-Pierre-de-Bressieux ; Saint-Siméon-de- Bressieux ; Thodure ; Vernioz ; Viriville. Ligne Cristal: 09 69 32 20 82 BOURGOIN-JALLIEU 1 : Bourgoin-Jallieu ; Châteauvilain ; Chèzeneuve ; Crachier ; Domarin ; Eclose-Badinières ; Les Eparres ; Maubec ; Meyrié ; Montcarra ; Nivolas-Vermelle ; Ruy ; Salagnon; Ref: Mouvement Sérézin-de-La-Tour ; Sermérieu ; Soleymieu ; Saint-Chef ; Saint-Hilaire-de-Brens ; Saint-Savin ; Succieu ; Trept ; Vénérieu ; Vignieu. départemental 2019 BOURGOIN-JALLIEU 2 : Four ; L’Isle d'Abeau ; Roche ; Saint-Alban-de-Roche ; Saint-Marcel-Bel-Accueil ; Vaulx-Milieu ; Villefontaine. Annexe 10 Liste des communes BOURGOIN-JALLIEU 3 : par circonscription Artas ; Beauvoir-de-Marc ; Bonnefamille ; Charantonnay -

Analyse De L'évolution De La Population

analyse des premiers résultats du recensement de la population au 1er janvier 2019 rives du rhône + 10 371 habitants entre 2011 et 2016 réalisation : janvier 2019 obJet de L’anaLYse ci-après L’analyse ci-après se base sur les derniers chiffres de population publiés par l’INSEE en janvier 2019. Ces résultats du recensements offrent une estimation de la population au 1er janvier 2016. A noter que la seule donnée disponible porte sur le nombre d’habitants. Les résultats complets du recensement seront disponibles durant l’été 2019. Pour rappel, la méthodologie de recensement mise en place par l’INSEE depuis 2004 permet d’analyser les évolutions de population sur des périodes de 5 ans. L’analyse ci-après portera donc sur la population du territoire en 2016 et sur l’évolution de celle-ci sur les périodes 2006-2011 et 2011-2016. L’analyse ci-après a été réalisée à plusieurs échelons : par commune par EPCI • • • par niveau de polarités définis dans le Scot en révision La• répartitionpar secteurs des définis communes dans le par Scot niveau en révision de polarité et par secteur sont disponibles en annexe de cette note. abréviations utilisées dans la légende des cartes SMRR : Syndicat Mixte des Rives du Rhône VCA : Vienne Condrieu Agglomération CCEBER : Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône ARA : Annonay Rhône Agglo CCPDA : Communauté de Communes Porte de DrômArdèche CCPiR : Communauté de Communes du Pilat Rhodanien CCVA : Communauté de Communes du Val d’Ay Analyse de l’évolution de la population - Janvier 2019 2 popULATIon municipale et -

Repertoire Des Entreprises

REPERTOIRE DES ENTREPRISES Mise à jour 6 octobre 2017 Initiative Bièvre Valloire 1 Boulevard de Lattre de Tassigny 38260 LA COTE ST ANDRE 04 74 20 84 00 www.initiative-bievre-valloire.fr www.initiative-bievre-valloire.fr 1 SOMMAIRE BÂTIMENT, TRAVAUX PUBLICS ........................................................................................................ 3 Architectes, diagnostics immobiliers .......................................................................................... 3 Bureau d’études technique ............................................................................................................. 5 Electricité ............................................................................................................................................... 7 Maçonnerie, carrelage ...................................................................................................................... 9 Menuiserie, charpente, couverture, sciage ............................................................................. 11 Multi-services bâtiment .................................................................................................................. 14 Plomberie, chauffage, climatisation, énergies renouvelables ......................................... 15 Rénovation, décoration, peinture .............................................................................................. 18 Travaux publics, terrassement.................................................................................................... -

Pack'transport

Pack’transport PACK’TRANSPORT : LA RÉGION VOUS TRANSPORTE ! À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2021, LA RÉGION S’APPUIE SUR LE PACK’RENTRÉE DU DÉPARTEMENT POUR ORGANISER L’INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE POUR TOUS LES ÉLÈVES : SCOLARISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT DOMICILIÉS EN ISÈRE Le domicile pris en compte ET PUBLIC OU PRIVÉ SOUS CONTRAT est celui des parents ou des représentants DE LA PRIMAIRE AU LYCÉE. légaux de l’élève. Primaires (écoles maternelles et élémentaires), collèges, MFR (Maison Familiale et Rurale) et lycées (hors post-bac, y compris agricoles). S’ILS AU SEIN ma ma h t SAUF RÉSIDENT ET ÉTUDIENT h t ma ma h t D’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISÉROISE h t dotée de son propre réseau de transports parmi les 5 suivantes : La Métro/SMMAG, le Grésivaudan/SMMAG, la CAPI, le Pays Voironnais ou Vienne Condrieu Agglomération DÉMARCHES À EFFECTUER SUIVANT LA DOMICILIATION Pour savoir si vous devez adresser votre demande de transport scolaire au Pack’Rentrée ou à votre communauté de communes, consultez les pages 6 et 7 SOIT LE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT SOIT LE TRANSPORT DE VOTRE ENFANT RELÈVE DE LA RÉGION, RELÈVE DE VOTRE COMMUNAUTÉ il pourra bénéficier de la gratuité(1). DE COMMUNES. Pour cela, il doit obligatoirement s’inscrire au Pack’transport : Le domicile et l’établissement de votre enfant se situent dans la même communauté de communes parmi les 5 suivantes PACK’TRANSPORT : MODE D’EMPLOI (la Métro/SMMAG, le Grésivaudan/SMMAG, la CAPI, le Pays Voironnais ou Vienne Condrieu Agglomération) : ÉTAPE 1 : identifiez le réseau de transport vous devez faire la demande de titre de transport auprès de (2) utilisé par votre enfant à l’aide des différents outils. -

Compte-Rendu Du Conseil Communautaire Du 11 Mars 2020

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 11 Mars 2020 MEMBRES PRESENTS : AGNIN M. C. MONTEYREMARD ANJOU M. ROZIER ASSIEU M. MONNET AUBERIVES SUR VAREZE Mme BERNARD BEAUREPAIRE M. MIGNOT, Mmes GUILLAUD LAUZANNE, MOULIN MARTIN, MONNERY BOUGE CHAMBALUD Mme FAYOLLE CHALON Mme TYRODE CHANAS M. GUERRY, Mme COULAUD CHEYSSIEU M. BONNETON CLONAS SUR VAREZE M. VIALLATTE COUR ET BUIS M. GARNIER LE PEAGE DE ROUSSILLON Mmes LHERMET, DAMIAN, Mrs ROBERT CHARRERAU, GABET LES ROCHES DE CONDRIEU Mme DUGUA, M. PHILIBERT MOISSIEU SUR DOLON M. FANJAT MONSTEROUX MILIEU M. D. MERLIN PACT Mme NICAISE PISIEU M. DURIEUX PRIMARETTE Mme APPRIEUX REVEL TOURDAN Mme DEZARNAUD ROUSSILLON Mmes VINCENT, LAMBERT, KREKDJIAN, M. BEDIAT SABLONS M. LEMAY ST ALBAN DU RHONE M. CHAMBON ST BARTHELEMY M. BECT ST CLAIR DU RHONE M. O. MERLIN, Mme GUILLON, M. PONCIN ST JULIEN DE L’HERMS M. A. MONTEYREMARD (départ au cours du point 2) ST MAURICE L’EXIL M. GENTY, Mmes CHARBIN, CHOUCHANE, LIBERO, Mrs CHARVET, MONDANGE ST ROMAIN DE SURIEU M. MOUCHIROUD SALAISE SUR SANNE Mrs VIAL, PERROTIN SONNAY M. LHERMET VERNIOZ M. TRAYNARD VILLE SOUS ANJOU M. SATRE EXCUSES AVEC POUVOIR : M. NUCCI à M. CHARVET, Mme GRANGEOT à Mme DEZARNAUD, M. GERIN à M. GENTY, Mme GIRAUD à M. VIAL, Mme MEDINA à M. PERROTIN. EXCUSES : Mme DI BIN, Mrs DURAND, CARRAS, CHARPENAY, A. MONTEYREMARD (départ au cours du point 2). ABSENTS : Mmes LAMY, BOUVIER, Mrs GIRARD, SPITTERS, DURANTON, PEY, CANARIO. Monsieur Christian MONTEYREMARD a été élu secrétaire de séance. 1 Francis Charvet ouvre la séance du conseil communautaire. Aucune observation n’est formulée sur le compte-rendu de la réunion du 12 février dernier. -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour