01 Il Sessantotto a Parma

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Tavole Statistiche Fuori Testo

Tavole statistiche Elenco delle tavole statistiche fuori testo Tirature e vendite complessive dei giornali quotidiani per area di diffusione e per categoria (2003-2004-2005) Provinciali ....................................................................................................................................................... Tavola I Regionali .......................................................................................................................................................... Tavola II Pluriregionali ............................................................................................................................................... Tavola III Nazionali .......................................................................................................................................................... Tavola IV Economici ....................................................................................................................................................... Tavola V Sportivi .............................................................................................................................................................. Tavola VI Politici ................................................................................................................................................................. Tavola VII Altri ...................................................................................................................................................................... -

International Press

International press The following international newspapers have published many articles – which have been set in wide spaces in their cultural sections – about the various editions of Europe Theatre Prize: LE MONDE FRANCE FINANCIAL TIMES GREAT BRITAIN THE TIMES GREAT BRITAIN LE FIGARO FRANCE THE GUARDIAN GREAT BRITAIN EL PAIS SPAIN FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG GERMANY LE SOIR BELGIUM DIE ZEIT GERMANY DIE WELT GERMANY SUDDEUTSCHE ZEITUNG GERMANY EL MUNDO SPAIN CORRIERE DELLA SERA ITALY LA REPUBBLICA ITALY A NEMOS GREECE ARTACT MAGAZINE USA A MAGAZINE SLOVAKIA ARTEZ SPAIN A TRIBUNA BRASIL ARTS MAGAZINE GEORGIA A2 MAGAZINE CZECH REP. ARTS REVIEWS USA AAMULEHTI FINLAND ATEATRO ITALY ABNEWS.RU – AGENSTVO BUSINESS RUSSIA ASAHI SHIMBUN JAPAN NOVOSTEJ ASIAN PERFORM. ARTS REVIEW S. KOREA ABOUT THESSALONIKI GREECE ASSAIG DE TEATRE SPAIN ABOUT THEATRE GREECE ASSOCIATED PRESS USA ABSOLUTEFACTS.NL NETHERLANDS ATHINORAMA GREECE ACTION THEATRE FRANCE AUDITORIUM S. KOREA ACTUALIDAD LITERARIA SPAIN AUJOURD’HUI POEME FRANCE ADE TEATRO SPAIN AURA PONT CZECH REP. ADESMEUFTOS GREECE AVANTI ITALY ADEVARUL ROMANIA AVATON GREECE ADN KRONOS ITALY AVLAIA GREECE AFFARI ITALY AVLEA GREECE AFISHA RUSSIA AVRIANI GREECE AGENZIA ANSA ITALY AVVENIMENTI ITALY AGENZIA EFE SPAIN AVVENIRE ITALY AGENZIA NUOVA CINA CHINA AZIONE SWITZERLAND AGF ITALY BABILONIA ITALY AGGELIOF OROS GREECE BALLET-TANZ GERMANY AGGELIOFOROSTIS KIRIAKIS GREECE BALLETTO OGGI ITALY AGON FRANCE BALSAS LITHUANIA AGORAVOX FRANCE BALSAS.LT LITHUANIA ALGERIE ALGERIA BECHUK MACEDONIA ALMANACH SCENY POLAND -

Prezziario Per Servizio Di Coordinamento Delle

PREZZIARIO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE INFORMAZIONI SU QUOTIDIANI E PERIODICI INSERZIONI OBBLIGATORIE E NON OBBLIGATORIE INSERIMENTO DEI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA INSERZIONI OBBLIGATORIE Testate Importo offerto spazio IL RESTO DEL CARLINO NAZ. € 155,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO REG. € 150,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA € 93,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO IMOLA € 55,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO FERRARA € 60,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO RIMINI € 60,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO FORLI' € 60,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO CESENA € 60,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO RAVENNA € 57,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO MODENA € 55,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO FAENZA € 60,00 a modulo IL RESTO DEL CARLINO REGGIO E. € 60,00 a modulo non attiva sulla IL RESTO DEL CARLINO ROMAGNA legale LA REPUBBLICA ED. NAZ € 370,00 a modulo LA REPUBBLICA ED. LOC € 221,00 a modulo GAZZETTA DI REGGIO E. € 90,00 a modulo GAZZETTA DI MODENA € 90,00 a modulo LA NUOVA FERRARA € 90,00 a modulo L'UNITA' NAZ. € 180,00 a modulo L'UNITA' REG. € 110,00 a modulo SOLE 24 ORE NAZ. € 600,00 a modulo SOLE 24 ORE CENTRO NORD € 75,00 a modulo ITALIA OGGI € 140,00 a modulo IL CORRIERE ROMAGNA € 35,70 a modulo CORRIERE DELLA SERA € 600,00 a modulo IL MANIFESTO € 95,00 a modulo LA LIBERTA' DI PIACENZA € 100,00 a modulo IL GIORNALE ED. NAZ. € 200,00 a modulo LIBERAZIONE € 50,00 a modulo GAZZETTA DI PARMA € 140,00 a modulo L'AVVENIRE € 95,00 a modulo MESSAGGERO € 170,00 a modulo LA STAMPA € 201,00 a modulo IL DOMANI DI -

Lettere Al Direttore Via Mantova, 68 - 43100 Parma

VENERDÌ 13 GENNAIO 2017 45 [email protected] Gazzetta di Parma Lettere al direttore via Mantova, 68 - 43100 Parma Cani - come tutto al mondo passa, / E e padroni quasi orma non lascia. Ecco, è Michele il direttore fuggito / Il dì festivo, ed al Gentile direttore Brambilla festivo il giorno / Volgar suc- cani e padroni di cani è il titolo RISPONDE cede, e se ne porta il tempo / di una spassosa canzone di Elio Ogni umano accidente». Forse e le Storie Tese... il tema trat- è colpa del calo di serotonina, tato, pur seccante, è però molto Non ci sono razze di cani aggressivi e la neve è rossa nei vecchiettini, come me. Il meno cruento dei fatti avvenuti passaggio da un anno all’altro negli ultimi 2 giorni e riportati è sempre un momento di bi- Gentile direttore, troppo complicata. Dalla lettera del c’era da aggiungere qualcosa alla sua bambini e animali come gatti e conigli. dalla Gazzetta, aggressioni di lancio dell'anno precedente, bi- ho seguito il suo intervento in merito dottor Mezzatesta, ha deciso di pro- lettera, non a quella del dottor Mez- Aggiungo anche purtroppo che alcune vol- pitbull a cagnolini inermi e lo- lancio che non ho quadrato alla risposta al dottor Mezzatesta, me- porre lo stralcio che le conveniva, an- zatesta. te li ho visti persino incitare i propri cani a ro padroni. mai, come cantava splendida- dico veterinario che stimo. Il veteri- che perché non ha per nulla men- rincorrere i conigli. La zona è adiacente al Con riferimento al primo ar- mente l'Ornella. -

Rapporto 2019 Sull'industria Dei Quotidiani in Italia

RAPPORTO 2019 RAPPORTO RAPPORTO 2019 sull’industria dei quotidiani in Italia Il 17 dicembre 2012 si è ASSOGRAFICI, costituito tra AIE, ANES, ASSOCARTA, SLC-‐CGIL, FISTEL-‐CISL e UILCOM, UGL sull’industria dei quotidiani in Italia CHIMICI, il FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA “Salute Sempre” per il personale dipendente cui si applicano i seguenti : CCNL -‐CCNL GRAFICI-‐EDITORIALI ED AFFINI -‐ CCNL CARTA -‐CARTOTECNICA -‐ CCNL RADIO TELEVISONI PRIVATE -‐ CCNL VIDEOFONOGRAFICI -‐ CCNL AGIS (ESERCENTI CINEMA; TEATRI PROSA) -‐ CCNL ANICA (PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, AUDIOVISIVI) -‐ CCNL POLIGRAFICI Ad oggi gli iscritti al Fondo sono circa 103 mila. Il Fondo “Salute Sempre” è senza fini di lucro e garantisce agli iscritti ed ai beneficiari trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti e nelle forme stabiliti dal Regolamento Attuativo e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, mediante la stipula di apposita convenzione con la compagnia di assicurazione UNISALUTE, autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione nel ramo malattia. Ogni iscritto potrà usufruire di prestazioni quali visite, accertamenti, ricovero, alta diagnostica, fisioterapia, odontoiatria . e molto altro ancora Per prenotazioni: -‐ www.unisalute.it nell’area riservata ai clienti -‐ telefonando al numero verde di Unisalute -‐ 800 009 605 (lunedi venerdi 8.30-‐19.30) Per info: Tel: 06-‐37350433; www.salutesempre.it Osservatorio Quotidiani “ Carlo Lombardi ” Il Rapporto 2019 sull’industria dei quotidiani è stato realizzato dall’Osservatorio tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione. Elga Mauro ha coordinato il progetto ed ha curato la stesura dei testi, delle tabelle e dei grafici di corredo e l’aggiornamento della Banca Dati dell’Industria editoriale italiana La versione integrale del Rapporto 2019 è disponibile sul sito www.ediland.it Osservatorio Tecnico “Carlo Lombardi” per i quotidiani e le agenzie di informazione Via Sardegna 139 - 00187 Roma - tel. -

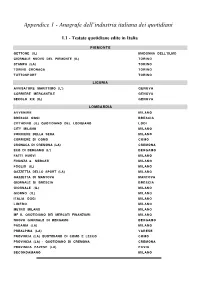

Appendice 1.1: Testate

Appendice 1 - Anagrafe dell’industria italiana dei quotidiani 1.1 - Testate quotidiane edite in Italia PIEMONTE GETTONE (IL) MADONNA DELL’OLMO GIORNALE NUOVO DEL PIEMONTE (IL) TORINO STAMPA (LA) TORINO TORINO CRONACA TORINO TUTTOSPORT TORINO LIGURIA AVVISATORE MARITTIMO (L’) GENOVA CORRIERE MERCANTILE GENOVA SECOLO XIX (IL) GENOVA LOMBARDIA AVVENIRE MILANO BRESCIA OGGI BRESCIA CITTADINO (IL) QUOTIDIANO DEL LODIGIANO LODI CITY MILANO MILANO CORRIERE DELLA SERA MILANO CORRIERE DI COMO COMO CRONACA DI CREMONA (LA) CREMONA ECO DI BERGAMO (L’) BERGAMO FATTI NUOVI MILANO FINANZA & MERCATI MILANO FOGLIO (IL) MILANO GAZZETTA DELLO SPORT (LA) MILANO GAZZETTA DI MANTOVA MANTOVA GIORNALE DI BRESCIA BRESCIA GIORNALE (IL) MILANO GIORNO (IL) MILANO ITALIA OGGI MILANO LIBERO MILANO METRO MILANO MILANO MF IL QUOTIDIANO DEI MERCATI FINANZIARI MILANO NUOVO GIORNALE DI BERGAMO BERGAMO PADANIA (LA) MILANO PREALPINA (LA) VARESE PROVINCIA (LA) QUOTIDIANO DI COMO E LECCO COMO PROVINCIA (LA) - QUOTIDIANO DI CREMONA CREMONA PROVINCIA PAVESE (LA) PAVIA SECONDAMANO MILANO Rapporto Annuale sull’industria italiana dei quotidiani - 2004 Appendice 1.1 - Testate quotidiane edite in Italia SOLE 24 ORE (IL) MILANO SPORTSMAN (LO) CAVALLI E CORSE MILANO VOCE DI CREMONA (LA) CREMONA VOCE DI MANTOVA (LA) MANTOVA VENETO ARENA (L’) S.MARTINO B.ALBERGO CORRIERE DEL VENETO PADOVA CORRIERE DELLE ALPI BELLUNO GAZZETTINO (IL) VENEZIA MESTRE GIORNALE DI VICENZA (IL) VICENZA IN CITTA BRESCIA VERONA IN CITTA’ VERONA VERONA MATTINO DI PADOVA (IL) PADOVA NUOVA VENEZIA E MESTRE (LA) VENEZIA -

Internet Marketing: Professionalità Vincente | Gazzetta Di Parma Pagina 1 Di 2

Internet marketing: professionalità vincente | Gazzetta di Parma Pagina 1 di 2 sabato 17.10.2009 ore 08:19 Provincia Italia oggi min 3° max 14° domani min 2° max 14° Ristoranti Farmacie Cinema Aerei Treni Nuovi Cap prima pagina foto & video parma giorno e notte gusto viaggi -foto motori Cerca nel sito con Invia query Guarda TvParma Ascolta RPR Radio Parma Italia -Mondo Parma Quartieri -Frazioni Provincia -Emilia Economia Arte -Cultura Spettacoli - Gossip Sport Strajè -Stranieri Buone Notizie Salute -Fitness Animali Sfoglia il giornale Feed RSS 15/04/2009 - Economia Internet marketing: professionalità vincente http://www.gazzettadiparma.it/primapagina/dettaglio/3/17885/Internet_marketing%3 ... 17/10/2009 Internet marketing: professionalità vincente | Gazzetta di Parma Pagina 2 di 2 Ricevi gratis le news di Gazzetta di Parma via SMS Powered by Join and receive the most important updates via sms, wap, iphone... Nome Cognome +39 Numero di cellulare Cliccando OK, dichiari di aver letto i termini d'uso e l'informativa sulla privacy Inizierà il 4 maggio e terminerà in novembre (prove di selezione il Ok 22 e 23 aprile): un corso di 500 ore (di cui 200 di stage aziendale) per 14 giovani in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o diploma di laurea preferibilmente ad indirizzo tecnico flash news commerciale. Prende il via tra venti giorni un nuovo percorso formativo promosso dal Cisita che fornirà la qualifica professionale 07:03 Giornalisti dell ’Ansa in sciopero per 48 ore di Tecnico commerciale marketing esperto in Seo (search engine optimization). 22:49 Afghanistan: Pentagono, al bando foto soldati morti E' la prima volta che un progetto per laureati e diplomati pone al 22:29 L’Europa centrale e ’ centro il web 2.0. -

Pubblicità Inerente Alla Tiratura Delle Testate Quotidiane

PUBBLICITÀ INERENTE ALLA TIRATURA DELLE TESTATE QUOTIDIANE 2018 Tabella 1 – Editoria quotidiana: quote di mercato in volume (2018) Gruppo di Tiratura Soggetto Denominazione Testata riferimento volumi % 264.901.983 19,11 GEDI Gruppo Editoriale La Repubblica 92.235.400 6,65 La Stampa 70.529.565 5,09 Il Tirreno 17.217.225 1,24 Il Secolo XIX 17.024.616 1,23 Messaggero Veneto 16.333.061 1,18 Il Piccolo 8.872.557 0,64 Il Mattino di Padova 8.074.108 0,58 GEDI Gazzetta di Mantova 7.790.706 0,56 GEDI NEWS NETWORK La Tribuna di Treviso 5.115.772 0,37 La Provincia Pavese 4.910.455 0,35 La Nuova di Venezia e Mestre 4.121.918 0,30 Gazzetta di Reggio 3.861.829 0,28 Nuova Gazzetta di Modena 3.562.479 0,26 La Nuova Ferrara 3.013.272 0,22 Corriere delle Alpi 2.239.020 0,16 229.813.294 16,58 Corriere della Sera 110.985.776 8,01 RCS MEDIAGROUP La Gazzetta dello Sport 85.502.047 6,17 Corriere del Veneto 15.556.936 1,12 Cairo Corriere Fiorentino 5.797.278 0,42 Communication RCS EDIZIONI LOCALI Corriere di Bologna 2.968.533 0,21 RCS Corriere del Trentino 1.451.545 0,10 Corriere dell'Alto Adige 887.473 0,06 Corriere del Mezzogiorno 3.886.185 0,28 EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO Corriere del Mezzogiorno Puglia 2.777.521 0,20 121.830.934 8,79 IL MESSAGGERO S.p.A. Il Messaggero 45.584.811 3,29 LEGGO S.r.l. -

40 ANNI DI AIC Rassegna Stampa – Roma, 13 Aprile 2019

40 ANNI DI AIC Rassegna stampa – Roma, 13 Aprile 2019 ANSA http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/04/14 /ansa-celiachia-triplicate-diagnosi-ma-400.000-non-sanno- averla_85a37dc3-cf11-48b7-ac42-c9c5f42558cc.html ANSA VIDEO http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2019/04/15/celiachia- triplicate-diagnosi-ma-400.000-non-sanno-averla_d5af5d66-273b-4bfa- b770-11bb46d6bde5.html ASKANEWS http://www.askanews.it/cronaca/2019/04/14/triplicate-in-40-anni-le- diagnosi-di-celiachia-pn_20190414_00059/ IL MATTINO https://salute.ilmattino.it/medicina/celiachia_triplicate_le_diagnosi_in_4 0_anni_ma_400_mila_non_sanno_di_averla-4429843.html IL MESSAGGERO https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/celiachia_triplicate_le_di agnosi_in_40_anni_ma_400_mila_non_sanno_di_averla-4429843.html IL GAZZETTINO https://salute.ilgazzettino.it/medicina/celiachia_triplicate_le_diagnosi_in _40_anni_ma_400_mila_non_sanno_di_averla-4429843.html RTL 102.5 https://www.rtl.it/notizie/articoli/celiachia-in-40-anni-triplicate-le- diagnosi-in-italia/ Via Caffaro 10 16124 Genova Tel. 010 4550685 Fax 010 8449404 [email protected] www.celiachia.it Associazione Italiana Celiachia ALTO ADIGE http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/celiachia-in-40-anni- triplicate-le-diagnosi-in-italia-1.1974601 QUOTIDIANO DI PUGLIA https://salute.quotidianodipuglia.it/medicina/celiachia_triplicate_le_dia gnosi_in_40_anni_ma_400_mila_non_sanno_di_averla-4429843.html GIORNALE DI SICILIA https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2019/04/14/celiachia- triplicate-le-diagnosi-ma-400000-italiani-non-sanno-di-avere-la-malattia- -

Cristina Brighenti

15. Busta 15 Cristina Brighenti Cristina Brighenti, insegnante; il legame d’amicizia con Mario Tommasini ha favorito la raccolta della documentazione, comprensiva di materiale fotografico e librario, relativa soprattutto all’ultimo ventennio di attività (1982- 2007) 1. Fascicoletto a cura del Comitato di Gestione della Fattoria di Vigheffio, "Enrico Berlinguer in visita alla fattoria di Vigheffio" del 24 maggio 1980 2. Lettera manoscritta del ministro Fabio Fabbri indirizzata a Mario Tommasini, del 7 dicembre 1982 3. L’ Unità, 6 novembre 1984, "Tommasini, stavolta non siamo d’accordo" 4. L’Unità, 6 novembre 1984, "E’un impegno di tutti; nessuno deve chiamarsi fuori" 5. Gazzetta di Parma, 7 novembre 1984, "Per Tommasini troppo critico dura tirata d’orecchi del Pci" 6. Il Resto del Carlino, 7 novembre 1984, "Tommasini l’eretico" 7. Gazzetta di Parma, 8 novembre 1984, "Il sindaco scrive a Tommasini: se te ne vai non sbattere la porta"di Lauro Grossi 8. Il Resto del Carlino, 8 novembre 1984, "Caro Tommasini se te ne vai non sbattere la porta" 9. L’Unità, 8 novembre 1984, "Polemica. Il sindaco di Parma risponde a Tommasini" 10. Gazzetta di Parma, 8 novembre 1984, "Tommasini: me ne vado. Critiche a tutti, Pci incluso"di Antonio Mascolo 11. Gazzetta di Parma, 9 novembre 1984, "Dopo il caso Tommasini il Pci vuole discussioni spregiudicate" 12. Il Giorno, 9 novembre 1984, "Io sono figlio del Pci, madre poco rispettabile" di Carlo Valentini 13. Il Messaggero, 25 novembre 1984 , "L’assessore dei manicomi aperti parte all’attacco dei partiti" di Ennio Simeone 14. L'Unità,25 novembre 1984, "Altro che processo, noi discutiamo",fotocopia 15. -

Maria Luigia 16 1

LE MOSTRE DI 1. I Monumenti • Maria Luigia 16 1. I Monumenti Le esposizioni in: Maria Luigia 16 Palazzo Bossi Bocchi Galleria San Ludovico Convitto Nazionale Maria Luigia Le Mostre di Le Mostre Grafiche Step editrice Le mostre di Maria Luigia 16 1. I Monumenti Le esposizioni in: Palazzo Bossi Bocchi Galleria San Ludovico Convitto Nazionale Maria Luigia Grafiche Step editrice - Parma 3 A FUTURA MEMORIA Maria Luigia, le opere, l’arte della propaganda Palazzo Bossi Bocchi Sono trascorsi due secoli esatti da quando, nel 1816, la duchessa Maria Luigia Parma, 1 ottobre – 18 dicembre 2016 prese possesso degli Stati Parmensi. La nostra Fondazione, attraverso questa mostra, ne celebra il ricordo traendo Mostra e catalogo a cura di spunto dalle immagini di un sontuoso volume Monumenti e munificenze di Sua Rossella Cattani, Francesca Magri, Nicoletta Moretti Maestà la Principessa Imperiale Maria Luigia (Parma-Parigi, 1845), che costituì Testi di al tempo una intelligente operazione editoriale e di promozione volta alla divul- Francesca Campanini (F.C.), Rossella Cattani (R.C.), Isotta Langiu (I.L.), Francesca Magri (F.M.), gazione in ambito europeo di tante benemerite opere pubbliche nella capitale del Nicoletta Moretti (N.M.), Serena Nespolo (S.N.), Deborah Ranalli (D.R.), Rosanna Spadafora (R.S.). Ducato e non solo. In ciò le ricche collezioni storiche e artistiche della Fonda- Organizzazione zione Cariparma sono state la principale fonte documentaria e illustrativa della Fondazione Cariparma mostra, tra l’altro integrate da alcuni significativi prestiti di privati. Gli interventi Artificio Società Cooperativa, Parma edilizi e più in generale quelli di buon governo, mirati alla pubblica utilità, non- Ufficio stampa ché al decoro della città e della corte, spesso fervidi di concrete ricadute sociali, Giovanni Fontechiari rinnovarono allora Parma e l’additarono ad esempio negli anni tranquilli della Realizzazione allestimento Restaurazione succedutasi al Congresso di Vienna. -

Capitolato Tecnico

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i per l'affidamento del servizio di monitoraggio della stampa per il Ministero Ministero dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di monitoraggio della stampa per il Ministero dello Sviluppo Economico Capitolato tecnico CIG 6124637257 1 Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i per l'affidamento del servizio di monitoraggio della stampa per il Ministero Ministero dello Sviluppo Economico dello Sviluppo Economico Direzione Generale per le Risorse, l’Organizzazione e il Bilancio 0 Introduzione 0.1 Premessa Il Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito anche MiSE o Ministero) ha necessità di acquisire un sistema di monitoraggio della rassegna stampa online, di monitoraggio audiovisivo e sintesi ragionata, teso ad assicurare la puntuale informazione dell’Ufficio Stampa. 0.2 Obiettivi strategici del progetto Il progetto in esame si propone di fornire i sistemi di monitoraggio dei media per il Ministro, gli uffici del Gabinetto delle Direzioni Generali del MiSE così come risulta essere organizzato. 0.3 Obiettivi funzionali attesi dal progetto Il progetto si propone di realizzare un sistema di monitoraggio della stampa nazionale, locale ed internazionale che garantisca i seguenti servizi: sottoporre a monitoraggio la stampa nazionale, locale e internazionale elencata nell’allegato 1 nei confronti