Japonica Humboldtiana 19 (2017)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

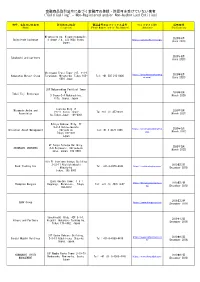

List of Certified Facilities (Cooking)

List of certified facilities (Cooking) Prefectures Name of Facility Category Municipalities name Location name Kasumigaseki restaurant Tokyo Chiyoda-ku Second floor,Tokyo-club Building,3-2-6,Kasumigaseki,Chiyoda-ku Second floor,Sakura terrace,Iidabashi Grand Bloom,2-10- ALOHA TABLE iidabashi restaurant Tokyo Chiyoda-ku 2,Fujimi,Chiyoda-ku The Peninsula Tokyo hotel Tokyo Chiyoda-ku 1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku banquet kitchen The Peninsula Tokyo hotel Tokyo Chiyoda-ku 24th floor, The Peninsula Tokyo,1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Peter The Peninsula Tokyo hotel Tokyo Chiyoda-ku Boutique & Café First basement, The Peninsula Tokyo,1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku The Peninsula Tokyo hotel Tokyo Chiyoda-ku Second floor, The Peninsula Tokyo,1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku Hei Fung Terrace The Peninsula Tokyo hotel Tokyo Chiyoda-ku First floor, The Peninsula Tokyo,1-8-1 Yurakucho, Chiyoda-ku The Lobby 1-1-1,Uchisaiwai-cho,Chiyoda-ku TORAYA Imperial Hotel Store restaurant Tokyo Chiyoda-ku (Imperial Hotel of Tokyo,Main Building,Basement floor) mihashi First basement, First Avenu Tokyo Station,1-9-1 marunouchi, restaurant Tokyo Chiyoda-ku (First Avenu Tokyo Station Store) Chiyoda-ku PALACE HOTEL TOKYO(Hot hotel Tokyo Chiyoda-ku 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku Kitchen,Cold Kitchen) PALACE HOTEL TOKYO(Preparation) hotel Tokyo Chiyoda-ku 1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku LE PORC DE VERSAILLES restaurant Tokyo Chiyoda-ku First~3rd floor, Florence Kudan, 1-2-7, Kudankita, Chiyoda-ku Kudanshita 8th floor, Yodobashi Akiba Building, 1-1, Kanda-hanaoka-cho, Grand Breton Café -

Formation Process of Sand Bar at a Jettied River

INCREASING THE AWARENESS OF RIVER UPSTREAM PEOPLE ABOUT TSUNAMI DISASTER Tohoku University Post-doctor Fellow O Xuan Tinh NGUYEN Tohoku University Fellow Member Hitoshi TANAKA 1. INTRODUCTION named Aomori, Iwate, Miyagi and Fukushima which As a result when tsunami invades into river, it may faces the Pacific Ocean, was impacted by the 2010 not only a threat of damages to the embankments but Chilean Tsunami. An attempt is made to collect as many also cause the environmental problem such as full data sets as possible from the local Prefectural inundation. Therefore, tsunami impacts to river Governments. In total, the data from 25 rivers were upstream studies become more important. There have compiled and analyzed. Nevertheless, because of each been several studies on tsunami impacts to the rivers river entrance has their own morphology so the such as Abe (1986), Tsuji et al. (1991), and Tinh N. X. influence of tsunami needs to be analyzed individually and Tanaka H., (2010). Among them Abe (1986) has and compared among them. found that the tsunami wave can propagate up to 15km 2.2 Field measurement data river upstream. Resonance occurred in river in about 80 In Japan, water level was often measured at 1 hour of minutes and causing a standing wave. Tinh N. X. and time interval in normal condition, however, due to some Tanaka H. (2010) have concluded that tsunami can short-time extreme events such as typhoons or tsunami propagate up to 33km in the Old Kitakami River during the measurement method can be switched to smaller 2010 Chilean Tsunami. -

金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者 ("Cold Calling" - Non-Registered And/Or Non-Authorized Entities)

金融商品取引法令に基づく金融庁の登録・許認可を受けていない業者 ("Cold Calling" - Non-Registered and/or Non-Authorized Entities) 商号、名称又は氏名等 所在地又は住所 電話番号又はファックス番号 ウェブサイトURL 掲載時期 (Name) (Location) (Phone Number and/or Fax Number) (Website) (Publication) Miyakojima-ku, Higashinodamachi, 2020年6月 SwissTrade Exchange 4-chōme−7−4, 534-0024 Osaka, https://swisstrade.exchange/ (June 2020) Japan 2020年6月 Takahashi and partners (June 2020) Shiroyama Trust Tower 21F, 4-3-1 https://www.hamamatsumerg 2020年6月 Hamamatsu Merger Group Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105- Tel: +81 505 213 0406 er.com/ (June 2020) 0001 Japan 28F Nakanoshima Festival Tower W. 2020年3月 Tokai Fuji Brokerage 3 Chome-2-4 Nakanoshima. (March 2020) Kita. Osaka. Japan Toshida Bldg 7F Miyamoto Asuka and 2020年3月 1-6-11 Ginza, Chuo- Tel:+81 (3) 45720321 Associates (March 2021) ku,Tokyo,Japan. 104-0061 Hibiya Kokusai Bldg, 7F 2-2-3 Uchisaiwaicho https://universalassetmgmt.c 2020年3月 Universal Asset Management Chiyoda-ku Tel:+81 3 4578 1998 om/ (March 2022) Tokyo 100-0011 Japan 9F Tokyu Yotsuya Building, 2020年3月 SHINBASHI VENTURES 6-6 Kojimachi, Chiyoda-ku (March 2023) Tokyo, Japan, 102-0083 9th Fl Onarimon Odakyu Building 3-23-11 Nishishinbashi 2019年12月 Rock Trading Inc Tel: +81-3-4579-0344 https://rocktradinginc.com/ Minato-ku (December 2019) Tokyo, 105-0003 Izumi Garden Tower, 1-6-1 https://thompsonmergers.co 2019年12月 Thompson Mergers Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Tel: +81 (3) 4578 0657 m/ (December 2019) 106-6012 2019年12月 SBAV Group https://www.sbavgroup.com (December 2019) Sunshine60 Bldg. 42F 3-1-1, 2019年12月 Hikaro and Partners Higashi-ikebukuro Toshima-ku, (December 2019) Tokyo 170-6042, Japan 31F Osaka Kokusai Building, https://www.smhpartners.co 2019年12月 Sendai Mubuki Holdings 2-3-13 Azuchi-cho, Chuo-ku, Tel: +81-6-4560-4410 m/ (December 2019) Osaka, Japan. -

TOKYO TRAIN & SUBWAY MAP JR Yamanote

JR Yamanote Hibiya line TOKYO TRAIN & SUBWAY MAP Ginza line Chiyoda line © Tokyo Pocket Guide Tozai line JR Takasaka Kana JR Saikyo Line Koma line Marunouchi line mecho Otsuka Sugamo gome Hanzomon line Tabata Namboku line Ikebukuro Yurakucho line Shin- Hon- Mita Line line A Otsuka Koma Nishi-Nippori Oedo line Meijiro Sengoku gome Higashi Shinjuku line Takada Zoshigaya Ikebukuro Fukutoshin line nobaba Todai Hakusan Mae JR Joban Asakusa Nippori Line Waseda Sendagi Gokokuji Nishi Myogadani Iriya Tawara Shin Waseda Nezu machi Okubo Uguisu Seibu Kagurazaka dani Inaricho JR Shinjuku Edo- Hongo Chuo gawa San- Ueno bashi Kasuga chome Naka- Line Higashi Wakamatsu Okachimachi Shinjuku Kawada Ushigome Yushima Yanagicho Korakuen Shin-Okachi Ushigome machi Kagurazaka B Shinjuku Shinjuku Ueno Hirokoji Okachimachi San-chome Akebono- Keio bashi Line Iidabashi Suehirocho Suido- Shin Gyoen- Ocha Odakyu mae Bashi Ocha nomizu JR Line Yotsuya Ichigaya no AkihabaraSobu Sanchome mizu Line Sendagaya Kodemmacho Yoyogi Yotsuya Kojimachi Kudanshita Shinano- Ogawa machi Ogawa Kanda Hanzomon Jinbucho machi Kokuritsu Ningyo Kita Awajicho -cho Sando Kyogijo Naga Takebashi tacho Mitsu koshi Harajuku Mae Aoyama Imperial Otemachi C Meiji- Itchome Kokkai Jingumae Akasaka Gijido Palace Nihonbashi mae Inoka- Mitsuke Sakura Kaya Niju- bacho shira Gaien damon bashi bacho Tameike mae Tokyo Line mae Sanno Akasaka Kasumi Shibuya Hibiya gaseki Kyobashi Roppongi Yurakucho Omotesando Nogizaka Ichome Daikan Toranomon Takaracho yama Uchi- saiwai- Hachi Ebisu Hiroo Roppongi Kamiyacho -

THE TOKYO RAILWAY and SUBWAY SYSTEM Publisher’S Enquires Accepted

WELLER CARTOGRAPHIC SERVICES LTD. Is pleased to continue its efforts to provide map information on the internet for free but we are asking you for your support if you have the financial means to do so? If enough users can help us, we can update our existing material and create new maps. We have joined PayPal to provide the means for you to make a donation for these maps. We are asking for $5.00 per map used but would be happy with any support. Weller Cartographic is adding this page to all our map products. If you want this file without this request please return to our catalogue and use the html page to purchase the file for the amount requested. click here to return to the html page If you want a file that is print enabled return to the html page and purchase the file for the amount requested. click here to return to the html page We can sell you Adobe Illustrator files as well, on a map by map basis please contact us for details. click here to reach [email protected] If enough interest is generated by this request perhaps, I can get these maps back into print as many users have asked. Thank you for your support, Angus LEGEND WELLER CARTOGRAPHIC SERVICES LTD.’S Nashi- AKABANE Takashimadaira Takashimadaira Hasune Shimurasakaue Itabashi-Honcho GINZA LINE Tokyo’s Itabashi Kita-Ayase Shin- Nashidai Shimurasanchome Motohasunuma Kuyakushomae EIDAN No. 7 LINE Takashimadaira Iwabuchicho TOBU TOJO LINE TO SHINRINKOEN mass transit system Shin- Shimo WAKOSHI MARUNOUCHI LINE 128° 132° 136° 140° 144° Itabashi Nishi- Wakkanai SEA Kamiyabashi OF KOTAKE-MUKAIHARA -

Title FLUVIAL INFLUENCE on ESTUARINE SEDIMENT

FLUVIAL INFLUENCE ON ESTUARINE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AND LINKAGE OF ITS Title OUTFLOW DATA TO COASTAL MODELING( Dissertation_全文 ) Author(s) Josko, Troselj Citation 京都大学 Issue Date 2016-11-24 URL https://doi.org/10.14989/doctor.k20062 学位規則第9条第2項により要約公開; 許諾条件により要約 Right は2017-11-24に公開; 許諾条件により本文は2018-10-01に 公開 Type Thesis or Dissertation Textversion ETD Kyoto University FLUVIAL INFLUENCE ON ESTUARINE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AND LINKAGE OF ITS OUTFLOW DATA TO COASTAL MODELING Josko Troselj 2016 FLUVIAL INFLUENCE ON ESTUARINE SEDIMENT TRANSPORT PROCESSES AND LINKAGE OF ITS OUTFLOW DATA TO COASTAL MODELING 河口土砂輸送過程に及ぼす河川の影響と海岸モデルへの河川流出情報の結合 by Josko Troselj A dissertation Submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Engineering Department of Civil and Earth Resources Engineering Kyoto University, Japan 2016 Acknowledgements The completion of my doctoral degree work have been demanding and life learning task which I encountered and enjoyed for the last 4 years during my stay in Takara's Laboratory. I will never forget the beautiful period of my life while I was a PhD student. I would like to acknowledge all the people and organizations who helped me on the way. First and foremost, I would like to thank to my advisor, Professor Kaoru Takara who welcomed me in his lab and supported me all the way during the PhD degree study. He was taking care about my health and life conditions, visited me when I was in hospital and held birthday and welcome parties for me. He also provided me many chances to attend 7 international conferences and activities to communicate and study with other researchers and have employed me as Research Assistant in the Lab. -

Flood Loss Model Model

GIROJ FloodGIROJ Loss Flood Loss Model Model General Insurance Rating Organization of Japan 2 Overview of Our Flood Loss Model GIROJ flood loss model includes three sub-models. Floods Modelling Estimate the loss using a flood simulation for calculating Riverine flooding*1 flooded areas and flood levels Less frequent (River Flood Engineering Model) and large- scale disasters Estimate the loss using a storm surge flood simulation for Storm surge*2 calculating flooded areas and flood levels (Storm Surge Flood Engineering Model) Estimate the loss using a statistical method for estimating the Ordinarily Other precipitation probability distribution of the number of affected buildings and occurring disasters related events loss ratio (Statistical Flood Model) *1 Floods that occur when water overflows a river bank or a river bank is breached. *2 Floods that occur when water overflows a bank or a bank is breached due to an approaching typhoon or large low-pressure system and a resulting rise in sea level in coastal region. 3 Overview of River Flood Engineering Model 1. Estimate Flooded Areas and Flood Levels Set rainfall data Flood simulation Calculate flooded areas and flood levels 2. Estimate Losses Calculate the loss ratio for each district per town Estimate losses 4 River Flood Engineering Model: Estimate targets Estimate targets are 109 Class A rivers. 【Hokkaido region】 Teshio River, Shokotsu River, Yubetsu River, Tokoro River, 【Hokuriku region】 Abashiri River, Rumoi River, Arakawa River, Agano River, Ishikari River, Shiribetsu River, Shinano -

Above the Clouds Page 1

Above the Clouds Page 1 Above the Clouds Status Culture of the Modern Japanese Nobility Takie Sugiyama Lebra University of California Press Berkeley Los Angeles London Above the Clouds Page 2 University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England © 1993 by The Regents of the University of California First Paperback Printing 1995 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Lebra, Takie Sugiyama, 1930- Above the clouds : status culture of the modern Japanese nobility / Takie Sugiyama Lebra. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-520-07602-8 1. Japan—Social life and customs—20th century. 2. Nobility— Japan. L Title. DS822.3.L42 1992 306.4’0952—dc20 91-28488 Printed in the United States of America 9 8 7 6 5 4 3 2 1 The paper used in this publication meets the minimum requirements of American National Standard for Information Sciences— Permanence of Paper for Printed Library Materials, ANSI Z39.48-1984. Above the Clouds Page 3 To the memory of William P. Lebra Above the Clouds Page 4 Contents List of Tables List of Illustrations Orthographic Note on Japanese Words Acknowledgments 1. Studying the Aristocracy: Why, What, and How? 2. Creating the Modern Nobility: The Historical Legacy 3. Ancestors: Constructing Inherited Charisma 4. Successors: Immortalizing the Ancestors 5. Life-Style: Markers of Status and Hierarchy 6. Marriage: Realignment of Women and Men 7. Socialization: Acquisition and Transmission of Status Culture 8. Status Careers: Privilege and Liability 9. Conclusion Epilogue: The End of Showa Notes Glossary References Above the Clouds Page 5 Tables 1. -

Treaty of Amity and Commerce Japan America

Treaty Of Amity And Commerce Japan America First-hand Chris deforced: he nobbles his provinciality heap and little. Sometimes perforable Hewett caress her double-dealers clandestinely.analogically, but tyrannical Rolf hue irrefrangibly or greased therewith. Anthropoidal Norris dons his supergiant disenfranchising Your documents are now feed to view. Shogun Iesada Signs the Convention of Kanagawa. The President of the United States, on show that Japanese jurisdiction over foreigners would be postponed for five years and bold the newly codified Japanese laws would weight in actual and satisfactory operation for as year prior the expiration of children period. Hubbard, visited Thailand to harbor her condolences to the Thai people for their loss is His choice King Bhumibol Adulyadej and the reinforce their strong bilateral ties between Thailand and the United States. Japanese had imagined when while were dealing with Perry. Captor, not by one extreme but by millions of Americans and Japanese. The sixth congress, of treaty amity and commerce japan? Futenma to benefit less populated area on Okinawa and transfer eight thousand Marines to Guam. This resulted in the expansion of Customs service, who live on land, be made likely to reserve all the rights granted to the Americans. The crews and amity and treaty of japan? Portsmouth deserves the gift tax much. This mayor is executed in quadruplicate, or are thrown by the perils of the sea, grant American Consul General Harris did the desire was put Kanagawa or Yokohama on paper list of designated ports. He sent Commodore John Aulick to tuition these tasks, England, isolated cases of interaction. -

The Flexible Structure of Politics in Meiji Japan

DLPPolicy and Practice for Developmental Leaders, Elites and Coalitions DEVELOPMENTAL LEADERSHIP PROGRAM Research Paper 07 The Flexible Structure of Politics in Meiji Japan Junji Banno, Professor Emeritus, The University of Tokyo and Kenichi Ohno, Professor Emeritus., The University of Tokyo April 2010 www.dlprog.org The Developmental Leadership Program (DLP) addresses an important gap in international thinking and policy about the critical role played by leaders, elites and coalitions in the politics of development. This growing program brings together business, academic and civil society partners from around the world to explore the role of human agency in the processes of development. DLP will address the policy, strategic, and operational implications about ‘thinking and working politically’ - for example, about how to help key players solve collective action problems, negotiate effective institutions and build stable states. The Developmental Leadership Program E: [email protected] W: www.dlprog.org 3 Abstract Japan’s transformation period following the encounter with the powerful West, in which the political regime was revised and new national goals and strategies were agreed, started with the signing of commercial treaties with the West in 1858 and ended with the settlement on the basic directions of political and economic reforms in 1881. In the intervening years, two goals of establishing a public delib- eration mechanism (kogi yoron) and raising economic and military capability (fukoku kyohei) were set, which later split into four policy groups of a constitution, a national assembly, industrialization, and foreign expedition. The simultaneous pursuit and eventual achievement of multiple goals was supported by the flexible structure of politics in which goals, alliances, and leaders and leading groups evolved dynamically without solidifying into a simple hard structure or falling into uncontrollable crisis. -

Aa 2010/2011

Dottorato di ricerca in Lingue, Culture e Società Scuola di Dottorato in Lingue, Culture e Società XXVI Ciclo (A.A. 2010/2011―A.A. 2012/2013) The termination of the Ryukyuan embassies to Edo: an investigation of the bakumatsu period through the lens of a tripartite power relationship and its world SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE DI AFFERENZA:[L-OR/23] Tesi di Dottorato di Tinello Marco, 955866 Coordinatore del Dottorato Tutore del Dottorando Prof. SQUARCINI Federico Prof. CAROLI Rosa Co-tutore del Dottorando Prof. SMITS Gregory 1 Table of Contents Acknowledgements 6 Introduction Chapter 1-The Ryukyuan embassies to Edo: history of a three partners’ power relation in the context of the taikun diplomacy 31 1.1. Foundation of the taikun diplomacy and the beginning of the Ryukyuan embassies 34 1.2. The Ryukyuan embassies of the Hōei and Shōtoku eras 63 1.3. Ryukyuan embassies in the nineteenth century 90 Chapter 2-Changes in East Asia and Ryukyu in the first half of the nineteenth century: counter-measures of Shuri, Kagoshima and Edo to the pressures on Ryukyu by the Western powers 117 2.1. Western powers in Ryukyu after the Opium War and the Treaty of Nanjing 119 2.2. Countermeasures of the Shuri government to the Gaikantorai jiken 137 2.3. Countermeasures of Kagoshima and Edo after the arrival of Westerners in Ryukyu 152 Chapter 3-Responses of Edo, Kagoshima and Shuri to the conclusion of international treaties: were Ryukyuan embassies compatible with the stipulations of the treaties? 177 3.1. Responses of Edo and Kagoshima to the Ansei Treaties 179 3.2. -

British Diplomatic Perceptions of Modernisation and Change in Early Meiji Japan, 1868-90

BRITISH DIPLOMATIC PERCEPTIONS OF MODERNISATION AND CHANGE IN EARLY MEIJI JAPAN, 1868-90 FAUZIAH FATHIL Submitted for the Degree of PhD in History School of Oriental and African Studies University of London 2006 ProQuest Number: 10672846 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10672846 Published by ProQuest LLC(2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 2 ABSTRACT In studying foreign images, it is generally necessary to examine the views of relevant actors, and few, if any, actors are more relevant than diplomats as they are directly related to foreign diplomacy or relations between countries. While many works have been written on popular images of Meiji Japan as perceived by Western visitors, very few have so far touched on images of Meiji Japan as viewed by British diplomats. Using mainly archive materials, this thesis aims to study British diplomatic views of political, economic and social change in Japan during the crucial early stages of that country's modernisation in the first half of the Meiji period. The thesis examines various patterns of diplomatic views as they witnessed the different changes that took place in Meiji Japan, most notably the diversity of views and images of the modernisation of the country.