Dynamique Transfrontaliere Rwanda-RDC

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

STATEMENT by H.E. Yoweri Kaguta Museveni President of the Republic

STATEMENT by H.E. Yoweri Kaguta Museveni President of the Republic of Uganda At The Annual Budget Conference - Financial Year 2016/17 For Ministers, Ministers of State, Head of Public Agencies and Representatives of Local Governments November11, 2015 - UICC Serena 1 H.E. Vice President Edward Ssekandi, Prime Minister, Rt. Hon. Ruhakana Rugunda, I was informed that there is a Budgeting Conference going on in Kampala. My campaign schedule does not permit me to attend that conference. I will, instead, put my views on paper regarding the next cycle of budgeting. As you know, I always emphasize prioritization in budgeting. Since 2006, when the Statistics House Conference by the Cabinet and the NRM Caucus agreed on prioritization, you have seen the impact. Using the Uganda Government money, since 2006, we have either partially or wholly funded the reconstruction, rehabilitation of the following roads: Matugga-Semuto-Kapeeka (41kms); Gayaza-Zirobwe (30km); Kabale-Kisoro-Bunagana/Kyanika (101 km); Fort Portal- Bundibugyo-Lamia (103km); Busega-Mityana (57km); Kampala –Kalerwe (1.5km); Kalerwe-Gayaza (13km); Bugiri- Malaba/Busia (82km); Kampala-Masaka-Mbarara (416km); Mbarara-Ntungamo-Katuna (124km); Gulu-Atiak (74km); Hoima-Kaiso-Tonya (92km); Jinja-Mukono (52km); Jinja- Kamuli (58km); Kawempe-Kafu (166km); Mbarara-Kikagati- Murongo Bridge (74km); Nyakahita-Kazo-Ibanda-Kamwenge (143km); Tororo-Mbale-Soroti (152km); Vurra-Arua-Koboko- Oraba (92km). 2 We are also, either planning or are in the process of constructing, re-constructing or rehabilitating -

Virunga & Rwenzoris

Secret Compass Theres Always A Way https://secretcompass.com VIRUNGA & RWENZORIS This Handbook contains everything you need to know about this Secret Compass epic expedition to the Democratic Republic of Congo and Uganda. Read on to discover our ethos and team-centred approach and for the nitty gritty like flight and visa advice, insurance requirements and kit recommendations. Use the buttons below to ask questions or if this handbook answers all of your questions you can request a space on the ?team by completing the booking form and submitting a deposit (bound by our T&Cs). We will then be in touch by phone or email? ?to hopefully approve your place on the team! Upcoming Expedition Dates 2 July to 16 July 2022. Key Facts Arrive: by 1800 on Day 1 into the team hotel in Kigali, Rwanda. Depart: leave Kigali any time on Day 15 onwards. Insurance: Ensure you have comprehensive cover. Docs: send your flight, insurance and passport copy in. Balance due: 90 days before departure. Find FAQ and Testimonials online. Overview Aim Climb the volcanically active Mount Nyiragongo, home to the world’s largest lava lake, before searching for mountain gorillas in Virunga National Park. Then trek into the little-visited Rwenzori mountains from the Ugandan side. Summary This expedition aims to climb volcanic Mount Nyiragongo within Virunga National Park, sleeping on the crater rim before heading into the forests of the national park in search of the critically endangered mountain gorillas in the company of the dedicated rangers who protect them. The expedition’s secondary aim is to trek into the Rwenzori mountains, famed in history as the Mountain of the Moon and one of the sources of the Nile due to its rapidly retreating equatorial glaciers. -

Speech to Parliament by H.E. Yoweri Kaguta Museveni President of The

Speech to Parliament By H.E. Yoweri Kaguta Museveni President of the Republic of Uganda Parliamentary Buildings - 13th December, 2012 1 Rt. Hon. Speaker, I have decided to use the rights of the President, under Article 101 (2) of the 1995 Constitution of the Republic of Uganda, to address Parliament. I am exercising this right in order to counter the nefarious and mendacious campaign of the foreign interests, using NGOs and some Members of Parliament, to try and cripple or disorient the development of the Oil sector. If the Ugandans may remember, this is not the first time these interests try to distort the development of our history. When we were fighting the Sudanese-sponsored terrorism of Kony or when we were fighting the armed cattle- rustlers in Karamoja, you remember, there were groups, including some religious leaders, Opposition Members of Parliament as well as NGOs, which would spend all the 2 time denouncing us, the Freedom Fighters. They were denouncing those who were fighting to defend the lives and properties of the people, rather than denouncing the terrorists, the cattle-rustlers and their external-backers (in the case of Kony) as well as their internal collaborators. It would appear as if the wrong-doer was the Government, the NRM, rather than the criminals. We, patiently, put up with that malignment at the same time as we fought, got injured or killed, against the enemy until we achieved victory. Eventually, we won, supported by the ordinary people and the different people’s militias. There is total peace in the whole country and yet the misleaders of those years have not apologized to the Ugandans for their mendacity. -

Mogondo Julius Wondero EOEIYE

d/ TELEPHONES: 04L434OLO0l4340LL2 Minister of State for East E.MAIL: [email protected] African Community Affairs TELEFAX: o4t4-348r7t 1't Floor, Postal Building Yusuf Lule Road ln any correspondence on this subject P.O. Box 7343, Kampala please quote No: ADM 542/583/01 UGANDA rHE REPUBLIC OF UGANDA 22"4 August,2Ol9 FTHES P ( L \-, 4 Hon. Oumo George Abott U Choirperson, Committee for 2019 * 2 3 AUG s Eost Africon Community Affoirs Porlioment of Ugondo EOEIYE L t4 raE \, \, KAMPATA NT OF CLOSURE OF UGANDA.RWANDA BORDERS Reference is mode to letter AB: I 171287 /01 doted l5rn August,20l9 oddressed to the Minister of Eost Africon Community Affoirs ond copied to the Permonent Secretory, Ministry of Eost Africon Community Affoirs regording the obove subject motter. ln the letter, you invited the Ministry to updote the EAC Committee on the progress mode to hondle the Closure of Ugondo-Rwondo Borders on Ihursdoy,29r,August, 2019 at 10.00om. As stoted this discussion would help ensure thot the Eost Africon Common Morket Protocol is effectively implemented for the benefit of Ugondo ond other Portner Stofes. The Purpose of this letter therefore, is to forword to you o Report on the Stotus of the obove issue for further guidonce during our interoction with the committee ond to re-offirm our ottendonce os per the stipuloted dote ond time Mogondo Julius Wondero MINISTER OF STATE FOR EAST AFRICAN COMMUNITY AFFAIRS C.C. The Speoker, Porlioment of Ugondo, Kompolo The Clerk to Porlioment, Porlioment of Ugondo, Kompolo Permonent Secretory, Ministry of Eost Africon Community Affoirs MINISTRY OF EAST AFRICAN COMMUNITY AFFAIRS REPORT ON THE CLOSURE OF UGANDA. -

Supporting Affordable and Green Buildings in Kigali/Rwanda

Kafunzo Merama Kagitumba Lake Mutanda Lake Bunyonyi Rwempasha Lubirizi Rutshuru Kisoro Nyagatare Cyanika Kabale a K b ag BIRUNGA m era u Butaro t NAT'L PARK Muvumba i g Kidaho Lac a Katuna K Lac Burera Rwanyakizinga Ruhengeri Mulindi Gatunda Lac Kirambo Cyamba Busogo Ruhondo Gabiro AKAGERA Byumba Ngarama Lac Kora NORRE NATIONAL Mikindi Mutura NORD PARK Lake Kagali Kinihira Lac Hago Mujunju Goma Nemba Gisenyi Rushashi Kinyami EST Muhura Nyundo Kabaya N Lac y Rutare Ngaru a Mbogo Murambi Kivumba ba Lac Rukara GISHWATI ro ng Shyorongi Muhazi NATURAL Ngororero Lac Ile Ihema Bugarura RESERVE Kiyumba KIGALI OUEST Kigali Rwamagana Ile Wahu Runda Gikoro Bulinga Kayonza Lac Lac Kicukiro Bicumbi Nasho Kivu Mabanza Lac SUPPORTING AFFORDABLE AND Gitarama Butamwa Kigarama Mugesera Lac Lake Ile Kibuye Mpanga Bisongou Birambo Lac Idjwi Mugesera Kibungo Cyambwe Gishyita Bwakira SUD Rilima Rukira Rwamatamu Masango Ruhango Sake Gashora Rusumo Gatagara Bare Nemba Kirehe Kaduha K Nyanza Ngenda ag Ile er Gombo Rwesero a Karaba Lac Lac Rusatira Cyohoha Rweru Kamembe Gisakura Gikongoro Sud Karama Bukavu Cyangugu Rwumba Kitabi Cyimbogo Karengera GREEN BUILDINGS IN KIGALI/RWANDA NYUNGWE Nyakabuye Bugumya NAT'L PARK Butare Ruramba Gisagara u r Busoro a y Bugarama n Munini ka A The boundaries and names shown and the designations used Runyombyi on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Map No. 3717 Rev. 11 UNITED NATIONS Department of Field Support July 2015 Geospatial Information Section (formerly Cartographic Section) Rwanda’s housing challenge Building materials and their environmental Impact analysis by building material type Rwanda’s National Housing Policy which was rolled out in impacts The impacts of exterior wall construction using nine locally available materials were compared and assessed relative to their share March 2015 aims at fast-tracking affordable housing projects The choice of building materials during the upgrading of of the city-wide flows in 2015. -

Transport Sector Policy

REPUBLIC OF RWANDA MINISTRY OF INFRASTRUCTURE TRANSPORT SECTOR POLICY December 2008 1 TRANSPORT SECTOR POLICY I. INTRODUCTION 1. The transport sector is a strategic sector for Rwanda, and the situation of being landlocked has a negative impact on economic growth and development of the country. The exceptionally high cost of transport at national as well as international levels, as well as insufficient affordable and accessible modes of transport for people in both urban and rural areas, constitute a major constraint which must be taken into account with the sector policy to achieve the short medium and long-term development goals that Rwanda has mandated. 2. The present sectoral policy defines the vision of the Government for the sector as well as its strategic orientations, which will guide its actions during the next five years. These are summarized in the Transport Sector Policy Matrix (Appendix 1). The implementation of the sector policy is ensured through medium term programmes such as the Medium Term Expenditure Framework (MTEF) for the period 2009-2012 as annexed in Appendix 2. 3. The transport sector policy is inspired by the planning tools available in Rwanda, such as the Vision 2020, the Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRS), the National Investment Strategy and the Medium Term Expenditure Framework. It takes into account other tools of reference such as the Millennium Development Objectives and the action plan of the Sub-Saharan Africa Transport Policy (SSATP). It also takes into account cross-cutting issues such as HIV/AIDS and environmental protection. I.1. Definition of the Transport Sector 4. -

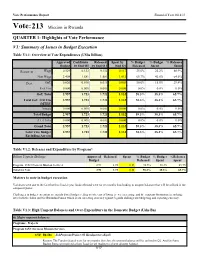

Vote:213 Mission in Rwanda

Vote Performance Report Financial Year 2018/19 Vote:213 Mission in Rwanda QUARTER 1: Highlights of Vote Performance V1: Summary of Issues in Budget Execution Table V1.1: Overview of Vote Expenditures (UShs Billion) Approved Cashlimits Released Spent by % Budget % Budget % Releases Budget by End Q1 by End Q 1 End Q1 Released Spent Spent Recurrent Wage 0.529 0.132 0.132 0.117 25.0% 22.2% 88.9% Non Wage 2.408 1.581 1.581 1.012 65.7% 42.0% 64.0% Devt. GoU 0.020 0.010 0.010 0.003 50.0% 15.0% 29.4% Ext. Fin. 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% 0.0% 0.0% GoU Total 2.957 1.723 1.723 1.132 58.3% 38.3% 65.7% Total GoU+Ext Fin 2.957 1.723 1.723 1.132 58.3% 38.3% 65.7% (MTEF) Arrears 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% 0.0% 0.0% Total Budget 2.957 1.723 1.723 1.132 58.3% 38.3% 65.7% A.I.A Total 0.000 0.000 0.000 0.000 0.0% 0.0% 0.0% Grand Total 2.957 1.723 1.723 1.132 58.3% 38.3% 65.7% Total Vote Budget 2.957 1.723 1.723 1.132 58.3% 38.3% 65.7% Excluding Arrears Table V1.2: Releases and Expenditure by Program* Billion Uganda Shillings Approved Released Spent % Budget % Budget %Releases Budget Released Spent Spent Program: 1652 Overseas Mission Services 2.96 1.72 1.13 58.3% 38.3% 65.7% Total for Vote 2.96 1.72 1.13 58.3% 38.3% 65.7% Matters to note in budget execution Variances were due to the fact that this finacial year funds released were for six months thus leading to unspent balances that will be utilised in the subquent Quater. -

Kivuye in Burera District Final

REPUBLIC OF RWANDA Ministry of Infrastructure ENERGY WATER AND SANITATION AUTHORITY (EWSA) Electricity Access Rollout Programme (EARP) Head Office: Avenue de l’ Ihema, P.O.Box 537, Kigali-Rwanda Tel: +(250)252573666 Fax: +(250)(0)252573802 E-mail: [email protected] Website: www.ewsa.rw PROJECT BRIEF FOR THE INSTALLATION OF LOW VOLTAGE AND MEDIUM VOLTAGE LINES AND SERVICE CONNECTIONS IN BUNGWE – KIVUYE - GATEBE AREA IN BURERA DISTRICT December 2011 1 LIST OF ACRONYMS ............................................................................................................ 5 0. BACKGROUND .................................................................................................................. 6 I. DESCRIPTION OF THE PROJECT ................................................................................. 8 I.1. INTRODUCTION ........................................................................................................................... 8 I.2. OBJECTIVES OF THE PROJECT ............................................................................................... 8 I.3. PROJECT ACTIVITIES ................................................................................................................ 9 I.4. CONSTRUCTION PROGRAMME ..............................................................................................10 I.5. TECHNICAL DESCRIPTION ......................................................................................................10 Description of Works .................................................................................................... -

Uganda Road Fund Annual Report FY 2011-12

ANNUAL REPORT 2011-12 Telephone : 256 41 4707 000 Ministry of Finance, Planning : 256 41 4232 095 & Economic Development Fax : 256 41 4230 163 Plot 2-12, Apollo Kaggwa Road : 256 41 4343 023 P.O. Box 8147 : 256 41 4341 286 Kampala Email : [email protected] Uganda. Website : www.finance.go.ug THE REPUBLIC OF UGANDA In any correspondence on this subject please quote No. ISS 140/255/01 16 Dec 2013 The Clerk to Parliament The Parliament of the Republic of Uganda KAMPALA. SUBMISSION OF UGANDA ROAD FUND ANNUAL REPORT FOR FY 2010/11 In accordance with Section 39 of the Uganda Road Act 2008, this is to submit the Uganda Road Fund Annual performance report for FY 2011/12. The report contains: a) The Audited accounts of the Fund and Auditor General’s report on the accounts of the Fund for FY 2011/12; b) The report on operations of the Fund including achievements and challenges met during the period of reporting. It’s my sincere hope that future reports shall be submitted in time as the organization is now up and running. Maria Kiwanuka MINISTER OF FINANCE, PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT cc: The Honourable Minister of Works and Transport cc: The Honourable Minister of Local Government cc: Permanent Secretary/ Secretary to the Treasury cc: Permanent Secretary, Ministry of Works and Transport cc: Permanent Secretary Ministry of Local Government cc: Permanent Secretary Office of the Prime Minister cc: Permanent Secretary Office of the President cc: Chairman Uganda Road Fund Board TABLE OF CONTENTS Abbreviations and Acronyms iii our vision iv -

Backparkers-Brochure.Pdf

Accommodation Prices 2018. Accomodation rates in $(USD) Per person per night I N D I Accomodation type Bed only Bed & Breakfast Half Board Full Board B W Self Camping $10PP $15PP $25PP $35PP Min Dormitory (4 Beds) $20PP $25PP $35PP $45PP Big Dormitory (6 Beds and above) $15PP $20PP $30PP $40PP Rent a mobile tent with beddings $15PP $20PP $30PP $40PP B Rent a mobile tent without beddings (pp) $12PP $17PP $27PP $35PP a e ck dg Twin Bed/Double Rooms with shared Bathroom $25PP $30PP $40PP $50PP packers Lo Single Bed room with shared Bathroom $30PP $35PP $45PP $55PP Twin Bed/Double Rooms self contained $40PP $45PP $55PP $65PP Single Bed Room self contained $45PP $50PP $60PP $70PP BWINDI BACKPACKERS LODGE Twin/Double Bedroom cottage $50PP $55PP $65PP $75PP Single Bedroom cottage $60PP $65PP $75PP $85PP LAST MINUTE GORILLA TRACKING PERMITS AND 3 Bedroom cottage $45PP $50PP $60PP $70PP ACTIVE NYIRAGONGO VOLCANO TREKKING/HIKING PERMITS AVAILABLE We accept payment by the following cards at no extra cost or by Mobile money on any of the following telephone numbers; To all clients paying for bed +256772661854, +256752661854, +256774883710 and breakfast, half board and full board, we serve full continental breakfast & for meals they are 3 course meals. Alcarte menu available for single course meals. Note:Prices can change without prio notice Note: half board includes Bed, You can pay by card on our website at no extra fees or Breakfast and Lunch or Dinner request for a card payment link by e-mail.. while full board includes Breakfast, Lunch & Dinner, It Half the price double the Fun!! excludes drinks Lodge shuttle: Departs from Kabale at 10:30am & 4:00pm. -

Acknowledgments

MGNP General Management Plan 2014-2024 ACKNOWLEDGMENTS Uganda Wildlife Authority (UWA) prepared this General Management Plan with total funding from Uganda Wildlife Authority. Consultations were held with all relevant stakeholders both at Resource use level, Subcounty level, District level and at National Level. Furthermore an analysis of stakeholders was done which gave guidance on the consultations made. Uganda Wildlife Authority highly acknowledges the Local Communities and the entire Kisoro district leadership, who contributed to the proposals during the Planning process. Prepared by: Uganda Wildlife Authority Input from: BMCA field staff, Senior UWA staff and stakeholders Guidance from: Uganda Wildlife Authority Top Management staff Drafted by: The Planning team Edited by: Edgar Buhanga and Richard Kapere as a secretariat of the planning team i MGNP General Management Plan 2014-2024 FOREWORD Mgahinga Gorilla National Park (33.7 km2) is contiguous with Parc National des Virunga (240 km2) in the DRC, and Parc National des Volcans (160 km2) in Rwanda, all forming the proposed transbound- ary PA known as the Virunga Conservation Area covering an area of 434 km2. The park includes three of the Virunga volcanoes - Mt Muhabura (4,127 m), Mt Gahinga (3,474 m) from which the park derives its name, and Mt Sabinyo (3,645 m). This park forms part of the home of the world’s Moun- tain Gorilla population and the Golden Monkey species. This document presents a ten-year management plan for Mgahinga Gorilla National Park (MGNP). Uganda Wildlife Authority (UWA) is committed to the continued sustainable management of the Park ecosystem. This can only be achieved through proper long term planning which government has already identified and provided for in the Uganda Wildlife Act (Cap 200). -

Uganda and Communiqué on the Women's Economic Empow

Eastern African Sub Regional Support Initiative for Advancement of Women February 27, 2020 Press Statement on the One Year Anniversary of the Closure of the Rwanda- Uganda and Communiqué on the Women’s Economic Empowerment Convening held in Kampala, Uganda, February 25 to 26, 2020 Today, February 27, 2020 is exactly one year since the Government of Rwanda arbitrarily closed the border posts of Gatuna-Katuna, Buhita in Rubaya County and Kamwezi border post in Kabale District and Cyanika border post in Kisoro district. Gatuna-Katuna and Cyanika border posts have historically been the major crossing point for cargo trucks and cross border trade, both formal and informal, heading to Rwanda, Burundi and the Democratic Republic of Congo. The closure of the border between the two countries is in contravention of the Treaty for the establishment of the East African Community (EAC) (as amended) and the Common Market Protocol. It is extremely absurd that the EAC, which is now celebrating 20 years of its existence, with a mission to “widen and deepen economic, political, social and cultural integration in order to improve the quality of life of the people of East Africa through increased competitiveness, value added production, trade and investments” has remained silent to the suffering and humiliation of the East African peoples living and depending on trade at the borders of the two countries. The United Nations, donors and the international community, promoting the observance of human rights and sustainable development has equally stood at a safe distance, watching the “unproductive and sham” negotiations between Presidents, Yoweri Kaguta Museveni and Paul Kagame, which are said to be aimed at re-opening the border.