Relazione Agronomica 15

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Stato Delle Acque Sotterranee Della Provincia Di Padova

STATO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA PROVINCIA DI PADOVA Anno 2017 ARPAV Commissario Straordinario Riccardo Guolo Direttore Tecnico Carlo Terrabujo Dipartimento Provinciale di Padova Alessandro Benassi Progetto e realizzazione: Servizio Monitoraggio e Valutazioni Claudio Gabrieli Redazione: Glenda Greca Gruppo di lavoro: Paola Baldan, Cinthia Lanzoni, Roberta Millini, Silvia Rebeschini, Daniele Suman Analisi di laboratorio: Dipartimento Regionale Laboratori Supporto e collaborazione del Servizio Acque Interne È consentita la riproduzione di testi, tabelle, grafici ed in genere del contenuto del presente rapporto esclusivamente con la citazione della fonte. 2 INDICE 1. Presentazione ............................................................................................................................. 4 2. Quadro normativo ....................................................................................................................... 4 3. Quadro territoriale di riferimento .................................................................................................. 5 3.1 Inquadramento idrogeologico ................................................................................................ 5 4. Le pressioni sul territorio ............................................................................................................. 9 5. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee........................................................................ 11 5.1 Parametri e frequenze: monitoraggio qualitativo ................................................................. -

Elenco-Delle-Casse-Peota.Pdf

Casse Peota che svolgono la propria attività ai sensi dell'art. 112, comma 7, TUB Denominazione Indirizzo Località CAP Provincia N. di iscrizione 1 CASSA PEOTA GIULIO ZANON GIA ASSOCIAZIONE PICCOLI RISPARMIATORI C/O TRATTORIA DA CARLETTO VIA GARIBALDI, 6 CADONEGHE 35010 PD 32013 A.S.T.A. ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA TRA AMICI VIA C. BATTISTI, 181 ABANO TERME 35031 PD 32368 AL CASTELLO DI PORCIA VIA DE’ PELLEGRINI, 1 C/O PIZZERIA AL CASTELLO PORCIA 33080 PN 32156 AMICI DEL BAR MARCO E STELLA VIA CALABRIA, 13 CHIRIGNAGO 30174 VE 32275 A.S.D. AURORA S NICOLO C/O CAMPO PARROCCHIALE SAN NICOLO'VIALE PORDENONE PORTOGRUARO 30026 VE 32278 ASSOCIAZIONE AMICI FERRI VIA ROMA, 16 C/O TRATTORIA F.LLI RAMPAZZO ALBIGNASEGO 35020 PD 32357 CASSA PEOTA CICOGNA VIA ROMA, 152 C/O BAR PIZZERIA ARLECCHINO PONZANO VENETO 31050 TV 32214 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA DELL AMICIZIA VIA SAMBUGHE', 125 PREGANZIOL 31022 TV 31952 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA EA MOSINA VIA MARZABOTTO, 50 CAMPAGNA LUPIA 30010 VE 32064 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA I FIEROTI VIA POMPONIO AMALTEO, 3 C/O CARNIATO RENZO TREVISO 31100 TV 32352 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA I PEDO C/O BAR FRESCHI F. VIA GRASSAGA, 88 NOVENTA DI PIAVE 30020 VE 32164 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA LA RINASCITA VIA DON A. MIOTTO, 4 VIGONOVO 30030 VE 32127 ASSOCIAZIONE CASSA PEOTA ONARA VIA B. TRENTO, 32 ONARA DI TOMBOLO 35019 PD 32178 ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA’ “AMICI BAR DA GIANNI” VIA MATTEOTTI, 32 SANTO STINO DI LIVENZA 30029 VE 32205 BAR ALLA CHIESA VIA RIO CIMETTO, 24 ‐ MESTRE VENEZIA 30174 VE 32126 CALCIO SAN STINO CASSA PEOTA VIA VIVALDI , 8 SANTO STINO DI LIVENZA 30029 VE 32256 CASSA AURORA VIA DELLE VIGNOLE, 29/A ‐MESTRE VENEZIA 30175 VE 32069 CASSA AURORA ASSOCIAZIONE VIA TRIESTE, 1 MARGHERA 30175 VE 32003 CASSA MUTUA DI PICCOLO RISPARMIO PEOTA SAN GIUSEPPE PIAZZA DEI CADUTI, 4 ARRE 35020 PD 32025 CASSA PEOTA 1999 VIA TALPONERA, 32 PONZANO VENETO 31050 TV 32283 CASSA PEOTA 2000 VILLA VIA CHIESA, 71 C/O BAR VILLA FRAZ. -

Zoppellaro Presentation & International References02

UNI EN ISO 9001:2008 – Cert. N° 1937/3 CE mark module B+C1 PED directive Cert. n° C1 2006 DG PP 122 e-mail [email protected] web-site www.zoppellaro.com Tel +39 049 5817700 / +39 049 5817807 Fax +39 049 5817761 Company Profile & International References Via Galileo Galilei, 9 – 35020 Codevigo (PD) Italy C.F. e P. Iva 00437420284Registro delle Imprese di Padova 00437420284 R.E.A. di Padova n. 147384 – Codice INTRA IT00437420284 Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v. Company Today: - 35 high qualified employees - within the company we: - design, cut, assemble frames and internal components - choose and assemble components like fans, compressors coils - design, assemble and test switchboards - design, program, assemble and test switchboards - design, build and test refrigerant circuits - ISO 9001:2008 Cert. N° 1937/3 * - PED Cert. n° C1 2006 DG PP 122 * - ATEX certification on some standard units * - Capability to supply frames according to EN 1886:2008 - member of “Distretto Veneto del Freddo - REFRICOLD” and active participant to the “ A Class Supermarket” project Next Year: - 35 years on HVAC - 30 years on AHUs market - 15 years on RoofTops market * See last page 1 Property of Zoppellaro Srl – All rights reserved - Via Galileo Galilei, 9 35020 Codevigo (PD) Italy Tel +39 049 58177700 Fax +39 049 5817761 www.zoppellaro.com Staff The internal technical office our strong point; it’s always ready to support customers’ needs cause it includes several complementary professional figures like: - Professional mechanical engineers specialized on thermo technical and HVAC - Professional electrical engineers to develop controls and electrical equipment - Mechanical technicians who spent more than 30 years on HVAC branch both on sites and project development - Skilled CAD-CAM draftsmen Last but not least, in order to support this development group: - Internal electrician to assemble, mount and test switchboards and whole units - Internal patented welders - Internal carpenters and plumbers skilled to assemble custom made AHUs and Rooftop units. -

COMUNE DI CORREZZOLA Provincia Di Padova Viale Melzi 35020 – Correzzola (PD) 0495807040 [email protected] [email protected]

COMUNE DI CORREZZOLA Provincia di Padova Viale Melzi _ 35020 – Correzzola (PD) 0495807040 [email protected] _ [email protected] Prot. 10342 del 20/12/2018 OGGETTO: incontro per la concertazione e partecipazione sul Documento Preliminare e sul Rapporto Ambientale Preliminare del Piano di Assetto del Territorio di Correzzola – INVITO . Spett.li Comune di Codevigo Comune di Pontelongo Comune di Cona Comne di Candiana Comune di Agna Comune di Chioggia Regione Veneto - Dipartimento Territorio Regione Veneto - Area tutela e Sviluppo del territorio Regione Veneto - Servizio Forestale Regione Veneto – Servizio Genio Civile di Padova Provincia di Padova - Settore Pianificazione territoriale e Urbanistica ARPAV - Padova AGENZIA DEL TERRITORIO - Padova ENEL S.p.a. - Venezia SNAM Rete Gas - Padova Acegas Aps - Padova U.L.S.S. Nr.6 – Dipartimento di Prevenzione - Padova TERNA S.p.a. - Padova AATO Bacchiglione – Villaverla (VI) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Venezia ASCOM – Piove di Sacco Eurocoltivatori Veneto – Piove di Sacco COMUNE DI CORREZZOLA Provincia di Padova Viale Melzi _ 35020 – Correzzola (PD) 0495807040 [email protected] _ [email protected] Federazione Provinciale Coltivatori Diretti – Piove di Sacco Legambiente – Piove di Sacco Unione Provinciale Artigiani – Piove di Sacco Unione Provinciale Agricoltori – Piove di Sacco Confesercenti - – Piove di Sacco C.N.A. - – Piove di Sacco Confederazione Italiana Agricoltori - – Piove di Sacco Collegio dei Costruttori Edili - Padova Collegio dei Geometri della Provincia di Padova - Padova Collegio territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati - Padova Ordine degli Architetti - Padova Ordine degli Ingegneri - Padova Ordine dei Geologi - Venezia Ordine Dottori Agronomi e Forestali - Padova C.C.I.A.A. -

POSTI PER Contratti a Tempo Determinato

Profilo Collaboratore scolastico: Posti disponibili per CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO a.s. 2020/21 posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 IC DI ABANO TERME ABANO TERME 1 18 ore IIS ALBERTI ABANO TERME 1 30 ore IPSAR P.D'ABANO ABANO TERME 1 24 ore CTP ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 1 12 ore 18 ore IC DI ALBIGNASEGO ALBIGNASEGO 7 2 12 ore IC E. DE AMICIS BORGO VENETO 1 30 ore IC DI BORGORICCO BORGORICCO 1 1 12 ore IC DI CADONEGHE CADONEGHE 1 1 18 ore IC DI CAMPODARSEGO CAMPODARSEGO 1 1 24 ore I.C. DI CAMPOSAMPIERO "PARINI" CAMPOSAMPIERO 1 1 18 ore IIS I.NEWTON-PERTINI CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO 2 1 18 ore IC CARMIGNANO-FONTANIVA CARMIGNANO DI BRENTA 6 1 30 ore 18 ore IC CASALE DI SCODOSIA CASALE DI SCODOSIA 2 12 ore IC DI CASALSERUGO CASALSERUGO 1 DI CERVARESE SANTA CROCE CERVARESE SANTA CROCE 1 1 1 18 ore CTP CITTADELLA CITTADELLA 1 I.I.S. "A MEUCCI" - CITTADELLA CITTADELLA 1 30 ore IC DI CITTADELLA CITTADELLA 9 1 IIS T.LUCREZIO CARO-CITTADELLA CITTADELLA 1 1 18 ore posti part- posti al posti al Scuola Comune time Ore Note 31/8/2021 30/6/2021 30/6/2021 ITE GIRARDI -CITTADELLA CITTADELLA 1 12 ore IC DI CODEVIGO CODEVIGO 2 2 1 18 ore IC DI CONSELVE CONSELVE 1 1 18 ore IC DI CORREZZOLA CORREZZOLA 3 1 24 ore IC DI CURTAROLO CURTAROLO 1 24 ore IC CARRARESE EUGANEO DUE CARRARE 1 1 30 ore IC PASCOLI ESTE 1 1 1 21 ore IIS "ATESTINO" ESTE 1 1 18 ore IIS "EUGANEO" ESTE 1 1 IIS "FERRARI" ESTE 1 2 12 ore; 12 ore; IC DI GALLIERA VENETA GALLIERA VENETA 1 1 1 24 ore 13 ore; 18 ore; IC GRANTORTO E S. -

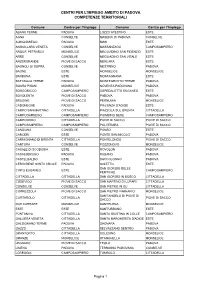

Centri Per L'impiego Ambito Di Padova Competenze Territoriali

CENTRI PER L'IMPIEGO AMBITO DI PADOVA COMPETENZE TERRITORIALI Comune Centro per l’Impiego Comune Centro per l’Impiego ABANO TERME PADOVA LOZZO ATESTINO ESTE AGNA CONSELVE MASERA' DI PADOVA CONSELVE ALBIGNASEGO PADOVA MASI ESTE ANGUILLARA VENETA CONSELVE MASSANZAGO CAMPOSAMPIERO ARQUA' PETRARCA MONSELICE MEGLIADINO SAN FIDENZIO ESTE ARRE CONSELVE MEGLIADINO SAN VITALE ESTE ARZERGRANDE PIOVE DI SACCO MERLARA ESTE BAGNOLI DI SOPRA CONSELVE MESTRINO PADOVA BAONE ESTE MONSELICE MONSELICE BARBONA ESTE MONTAGNANA ESTE BATTAGLIA TERME PADOVA MONTEGROTTO TERME PADOVA BOARA PISANI MONSELICE NOVENTA PADOVANA PADOVA BORGORICCO CAMPOSAMPIERO OSPEDALETTO EUGANEO ESTE BOVOLENTA PIOVE DI SACCO PADOVA PADOVA BRUGINE PIOVE DI SACCO PERNUMIA MONSELICE CADONEGHE PADOVA PIACENZA D'ADIGE ESTE CAMPO SAN MARTINO CITTADELLA PIAZZOLA SUL BRENTA CITTADELLA CAMPODARSEGO CAMPOSAMPIERO PIOMBINO DESE CAMPOSAMPIERO CAMPODORO CITTADELLA PIOVE DI SACCO PIOVE DI SACCO CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO POLVERARA PIOVE DI SACCO CANDIANA CONSELVE PONSO ESTE CARCERI ESTE PONTE SAN NICOLO' PADOVA CARMIGNANO DI BRENTA CITTADELLA PONTELONGO PIOVE DI SACCO CARTURA CONSELVE POZZONOVO MONSELICE CASALE DI SCODOSIA ESTE ROVOLON PADOVA CASALSERUGO PADOVA RUBANO PADOVA CASTELBALDO ESTE SACCOLONGO PADOVA CERVARESE SANTA CROCE PADOVA SALETTO ESTE SAN GIORGIO DELLE CINTO EUGANEO ESTE CAMPOSAMPIERO PERTICHE CITTADELLA CITTADELLA SAN GIORGIO IN BOSCO CITTADELLA CODEVIGO PIOVE DI SACCO SAN MARTINO DI LUPARI CITTADELLA CONSELVE CONSELVE SAN PIETRO IN GU CITTADELLA CORREZZOLA PIOVE DI SACCO SAN PIETRO -

ELENCO RIVENDITE ORDINARIE (Aggiornato Al 31-10-2016) PROGR

ELENCO RIVENDITE ORDINARIE (aggiornato al 31-10-2016) PROGR. ELENCO REGIONE PROVINCIA COMUNE RIVENDITA N. INDIRIZZO 1 VENETO BELLUNO AGORDO 1 PIAZZA DELLA LIBERTA', 13 2 VENETO BELLUNO AGORDO 2 VIA GARIBALDI, 7 3 VENETO BELLUNO AGORDO 3 VIA TOCCOL 67 4 VENETO BELLUNO AGORDO 4 VIA XXVII APRILE 8 5 VENETO BELLUNO ALANO DI PIAVE 1 VIA A.NANI 29 6 VENETO BELLUNO ALANO DI PIAVE 4 VIA DELLA VITTORIA, 30 7 VENETO BELLUNO ALANO DI PIAVE 5 VIA V. EMANUELE II, 19 8 VENETO BELLUNO ALANO DI PIAVE 6 P.ZZA MARTIRI 10 9 VENETO BELLUNO ALLEGHE 1 CORSO ITALIA, 37 10 VENETO BELLUNO ALLEGHE 2 CORSO VENETO, 33 11 VENETO BELLUNO ALLEGHE 4 C.SO VENEZIA, 6 12 VENETO BELLUNO ALPAGO 2 VIA ALEMAGNA, 34/A 13 VENETO BELLUNO ALPAGO 3 PIAN OSTERIA, 1 14 VENETO BELLUNO ALPAGO 4 P.ZZA MARTIRI 9 15 VENETO BELLUNO ALPAGO 6 VIA MATTEOTTI, 10 16 VENETO BELLUNO ALPAGO 7 S. CROCE DEL LAGO, 1/C 17 VENETO BELLUNO ALPAGO 8 C.SO ALPINO, 33 18 VENETO BELLUNO ALPAGO 10 VIA G. MATTEOTTI 44 19 VENETO BELLUNO ALPAGO 11 VIA CASTELLO 39 20 VENETO BELLUNO ALPAGO 12 VIA MONTE CAVALLO, 31 21 VENETO BELLUNO ALPAGO 13 VIALE ALPAGO, 150 22 VENETO BELLUNO ALPAGO 14 P.ZA PAPA LUCIANI 9 23 VENETO BELLUNO ALPAGO 15 VIA P. FABBRIS, 8 24 VENETO BELLUNO ALPAGO 16 VIA DOLADA, 21 25 VENETO BELLUNO ALPAGO 17 VIA DELL`INDUSTRIA, 6/B 26 VENETO BELLUNO ARSIE` 1 VIA CIMA CAMPO, 3/B 27 VENETO BELLUNO ARSIE` 2 VIA I MAGGIO, 10 28 VENETO BELLUNO ARSIE` 3 P.ZZA MARTIRI,13 29 VENETO BELLUNO ARSIE` 5 VIA LIBERAZIONE, 49 - 51 30 VENETO BELLUNO ARSIE` 6 VIA M. -

Padova-Piove Di Sacco-Correzzola-Cantarana

Linea - E002 - PADOVA-PIOVE DI SACCO-CORREZZOLA-CANTARANA Vettore Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Busitalia Cadenza fer fer fer fsc fVsc Sfns fsc fVsc Ssc fVsc fVns fVsc Sfns Note PP YH PADOVA AUTOSTAZIONE 10.45 . 12.25 12.40 13.15 13.15 . 14.10 14.10 17.45 17.45 18.30 18.30 PADOVA P.BOSCHETTI 10.48 . 12.28 12.43 13.18 13.18 . 14.13 14.13 17.48 17.48 18.33 18.33 PADOVA OSPEDALE 10.50 . 12.30 12.45 13.20 13.20 . 14.16 14.15 17.51 17.50 18.36 18.35 PADOVA PONTECORVO V.FACCIOLATI 10.53 . 12.33 12.48 13.23 13.23 . 14.20 14.18 17.55 17.53 18.40 18.38 PADOVA VOLTABAROZZO 11.00 . 12.40 12.55 13.30 13.30 . 14.28 14.25 18.06 18.00 18.51 18.45 RONCAGLIA 11.03 . 12.43 12.58 13.33 13.33 . 14.31 14.28 18.10 18.03 18.55 18.48 P.TE SAN NICOLO' 11.07 . 12.47 13.02 13.37 13.37 . 14.35 14.32 18.14 18.07 18.59 18.52 LEGNARO 11.11 . 12.51 13.06 13.41 13.41 . 14.39 14.36 18.18 18.11 19.03 18.56 VIGOROVEA 11.17 . 12.57 13.12 13.47 13.47 . 14.45 14.42 18.24 18.17 19.09 19.02 BV. BRUGINE 11.18 . -

Rankings Municipality of Codevigo

9/24/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Veneto / Province of Padova / Codevigo Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Abano Terme Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Curtarolo AdminstatAgna logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Due Carrare Albignasego ITALIA Este Anguillara Veneta Fontaniva Arquà Petrarca Galliera Veneta Arre Galzignano Terme Arzergrande Gazzo Bagnoli di Sopra Grantorto Baone Granze Barbona Legnaro Battaglia Terme Limena Boara Pisani Loreggia Borgo Veneto Lozzo Atestino Borgoricco Maserà di Padova Bovolenta Masi Brugine Massanzago Cadoneghe Megliadino San Campo San Vitale Martino Merlara Campodarsego Mestrino Campodoro Monselice Camposampiero Montagnana Candiana Montegrotto Carceri Terme Carmignano di Noventa Brenta Padovana Cartura Ospedaletto Casale di Euganeo Scodosia Padova Casalserugo Pernumia Castelbaldo Piacenza Cervarese Santa d'Adige Croce Piazzola sul Cinto Euganeo Brenta Cittadella Piombino Dese Powered by Page 3 Codevigo Piove di Sacco L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Polverara AdminstatConselve logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Correzzola PonsoITALIA Ponte San Nicolò Pontelongo Pozzonovo Provinces Rovolon Rubano Saccolongo San Giorgio delle Pertiche San Giorgio in Bosco San Martino -

Sistema Informativo Ministero Della Pubblica Istruzione

SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : PADOVA ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/16 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. AUGUSTO FABIO . 25/ 8/76 (MI) DA : PDEE82805Q - PIAZZOLA S.BRENTA "CAMERINI" (PIAZZOLA SUL BRENTA) A : PDEE82805Q - PIAZZOLA S.BRENTA "CAMERINI" (PIAZZOLA SUL BRENTA) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 70 2. BARONILLI GIUSEPPE . 23/ 2/72 (EE) DA : PDEE88101C - ROSMINI (PADOVA) A : PDEE88001L - ARDIGO'-PD (PADOVA) PUNTI 101 3. BENETTON MONICA . 18/ 5/62 (PD) DA : PDEE88501Q - I. NIEVO - PD (PADOVA) A : PDEE891013 - A. VOLTA - PD (PADOVA) PUNTI 233 4. CAZZATO SIMONA . 30/ 6/79 (LE) DA : PDEE84403G - PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA (PONTE SAN NICOLO') A : PDEE84403G - PONTE S.NICOLO'-RONCAGLIA (PONTE SAN NICOLO') DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 86 5. CORRADIN MONICA . 27/ 2/81 (PD) DA : PDEE87801L - MONTAGNANA-MAZZINI (MONTAGNANA) A : PDEE87801L - MONTAGNANA-MAZZINI (MONTAGNANA) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 58 6. CREMA FEDERICA . 12/ 1/77 (PD) DA : PDEE87701R - CASALE DI SCODOSIA-MARCONI (CASALE DI SCODOSIA) A : PDEE87701R - CASALE DI SCODOSIA-MARCONI (CASALE DI SCODOSIA) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 101 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 7. -

Speciale Alluvione 2010

maggio:Layout 1 27-05-2011 10:38 Pagina 1 STEFANO ZERBETTO EDITORE Comune e Territorio Ponte San Nicolò www.comune.pontesannicolo.pd.it ALLUVIONE 2010 Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Padova N. 6/2011 MAGGIO 2011 maggio:Layout 1 27-05-2011 10:38 Pagina 2 Il Piacere è: l’aroma di un buon caffè accompagnato dal gusto di un prodotto “Dolce Camilla” CAFFETTERIA PASTICCERIA PANIFICIO SERVIZIO RINFRESCHI A DOMICILIO TUTTO DI PONTE SAN NICOLÒ (PD) PRODUZIONE PROPRIA Via G. Marconi, 106/A Tel. e Fax 0429 718341 maggio:Layout 1 27-05-2011 10:38 Pagina 3 PONTE SAN NICOLÒ ALLUVIONE 2010 IL SINDACO ENRICO RINUNCINI SPIEGA L’INIZIATIVA EDITORIALE Una pubblicazione per non dimenticare l’alluvione 4 L’ALLUVIONE DI NOVEMBRE IN SINTESI Cronistoria dell’alluvione 5 LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DEL GRAVE EVENTO Alluvione: danni per quasi 8 milioni di euro 10 L’ALLUVIONE E LA DISCARICA PONTE SAN NICOLÒ DI RONCAJETTE ALLUVIONE 2010 Un mare d’acqua sulla Supplemento al periodico discarica di Roncajette 11 Comune e Territorio di Ponte San Nicolò PONTE SAN NICOLÒ RICORDA MAGGIO 2011 Ponte San Nicolò e le alluvioni: Direttore responsabile nel 1966 la precedente 12 Stefano Zerbetto Responsabile di Redazione ALLUVIONE: LE TESTIMONIANZE Francesco Sturaro Roncajette nel cuore Segreteria di Redazione nonostante l’alluvione 13 Palazzo Municipale Viale del Lavoro, 1 3 Traditi da un corso d’acqua Ufficio Segreteria che si credeva amico 14 35020 Ponte San Nicolò (PD) Tel. 049.8968631 Il coraggio di ripartire 15 Realizzazione Stefano Zerbetto Editore Piazza XX Settembre, 7/C La Parrocchia sempre al fianco Tel. -

Tribano Dic17 Layout 1 18/12/17 11:34 Pagina 1

tribano dic17_Layout 1 18/12/17 11:34 Pagina 1 STEFANO ZERBETTO EDITORE Comune NOTIZIARIO COMUNALE e di Territorio Tribano www.comune.tribano.pd.it DICEMBRE 2017 Buone FesteNumero 5 Sped. in abb. postale 45% - Art. 2 comma 20/b legge 662/96 Filiale di Padova N. 14/2017 Intervista al sindaco Piergiovanni Argenton Variante verde al Piano Regolatore Comune di Tribano: obiettivo risparmio energetico Misure per il contenimento delle polveri sottili Liam Bertazzo orgoglio di Tribano Le esigenze dei cittadini priorità del Comune Rinnovato il direttivo della Pro Loco di Tribano I primi 15 anni della Polisportiva Tribano Avanti con i lavori della ciclopedonale OlmoTribano tribano dic17_Layout 1 18/12/17 11:34 Pagina 2 tribano dic17_Layout 1 18/12/17 11:34 Pagina 3 COMUNE DI TRIBANO STEFANO ZERBETTO EDITORE SOMMARIO Comune NOTIZIARIO COMUNALE e di Il Sindaco, la Giunta, Territorio Tribano Obiettivo risparmio energetico 8 www.comune.tribano.pd.it DICEMBRE 2017 Numero 5 Tempi maturi per il collegamento i Consiglieri comunali Buone Feste tra via Germania e via Deledda 8 Giornata dell’ambiente: Sindaco momento di festa e riflessione 9 14/2017 PIERGIOVANNI ARGENTON . La scuola di domani 9 - N a dov a P Edilizia privata, Bilancio, i le d ia l i Fondi regionali per la Protezione Civile 9 - F Urbanistica 6 2/9 Riceve il lunedì e giovedì dalle 10 alle 13. 66 Asilo nido servizio di eccellenza 10 20/b legge mma o c 2 Negli stessi giorni, previo appuntamento, . Avviata la collaborazione le 45% - Art dalle 17 alle 19. a post .