E V V N E E R E E M I E T N U Q

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Brahms Elgar 7

LANGER STRAUSS BRAHMS ELGAR 7. SINFONIEKONZERT 16/17 Wir machen darauf aufmerksam, dass Ton- und/oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen durch jede Art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. LANGER STRAUSS BRAHMS ELGAR 7. SINFONIEKONZERT Elena Langer Story of an Impossible Love 11‘ (*1974) DEUTSCHE ERSTAUFFÜHRUNG Richard Strauss Duett-Concertino für Klarinette und Fagott F-Dur 19’ (1864 – 1949) 1. Allegro moderato 2. Andante 3. Rondo. Allegro ma non troppo Johannes Brahms Schicksalslied für Chor und Orchester op. 54 16‘ (1833 – 1897) nach Hölderlins gleichnamiger Dichtung Adagio: Ihr wandelt droben im Licht Allegro: Doch uns ist gegeben Adagio: Orchesternachspiel Edward Elgar The Music Makers für Mezzosopran, (1857 – 1934) Chor und Orchester op. 69 40‘ nach der gleichnamigen Ode von Arthur O’Shaughnessy Daniel Bollinger Klarinette Romain Lucas Fagott Katharine Tier Mezzosopran Ulrich Wagner Choreinstudierung Marius Zachmann Mitarbeit Choreinstudierung Justin Brown Dirigent BADISCHER STAATSOPERN- & EXTRACHOR BADISCHE STAATSKAPELLE 18.6.2017 11.00 GROSSES HAUS 19.6.2017 20.00 GROSSES HAUS Dauer 2 ¼ Stunden, eine Pause Mit freundlicher Unterstützung durch MÄRCHEN- BILDER ES WAREN ZWEI KÖNIGSKINDER Dazu passt, dass die Komponistin selbst Langer: Story of an Impossible Love zwei musikalische Welten in sich trägt und (2016/17) diese harmonisch miteinander verbindet. Ihr erster musikalischer Eindruck, sagte sie Die Oboe sitzt in der Mitte des Orches- beim Ausfüllen eines Fragebogens, sei der ters, doch eine Barriere aus Notenpulten Gesang ihrer Großmutter gewesen, wenn trennt sie von den Streichern. Die Geigen sie betrunken war. Und Komponistin sei sie sitzen vorne und strahlen ihren Glanz kol- geworden, weil Klavierspielen so viel Zeit lektiv ins Publikum, während die Oboe mit beansprucht und aus ständiger Wiederho- ihrem näselnden Timbre individuell aus lung besteht. -

GYULA NAGY Baritone

GYULA NAGY Baritone Address RoI: 38 Grove Park, Rathmines, Dublin 6, Ireland Address UK: 46 Kemble Road, Forest Hill, London, SE23 2DJ Mobile UK: +447775150180 Mobile RoI: +353871676408 [email protected] Hungarian (EU citizen) Young Artist at Jette Parker Young Artists Programme - Royal Opera House, Covent Garden (2016 September- 2018 June) Upcoming Operatic Engagements: 2017-18: Schaunard La Boheme ROH Escamillo La Tragédie de Carmen ROH-JPYAP Morales Carmen ROH Sivlio (cover) Pagliacci ROH Ford (cover) Falstaff ROH Third Brabantian Noble Lohengrin ROH Recent Operatic Engagements: 2017: Belcore (Cover) L'elisir d'amore ROH Baron Douphol La Traviata ROH Flemish Deputy Don Carlos ROH Sharpless (Cover) Madama Butterfly ROH Imperial Commissioner Madama Butterfly ROH Nachtigall Meistersinger ROH Paul Les Enfants Terribles (Philip Glass) The Royal Ballet 2016: Filotete Oreste (Handel) ROH - JPYAP Fiorello Il barbiere di Siviglia ROH As WNO Associate Artist: Silvio Pagliacci Welsh National Opera Count Almaviva (Cover) The Marriage of Figaro Welsh National Opera Count Almaviva (Cover) Figaro Gets a Divorce Welsh National Opera 2015: Escamillo (Cover) Carmen Scottish Opera Punch (H. Birtwistle) Unhappy Families (Scenes) National Opera Studio Eisenstein/Figaro (Rossini) Opera Scenes Scottish Opera-NOS 2014: Don Giovanni/Papageno Opera Gala Welsh National Opera-NOS Onegin/Don Giovanni Opera Scenes National Opera Studio Tarquinius The Rape of Lucretia Irish Youth Opera Forester The Cunning Little Vixen (English trans.) Royal Irish Academy -

Classical New Releases

harmonia mundi UK FEBRUARY 2015 Classical new releases DISTRIBUTED LABELS: ACCENT RECORDS, ACTES SUD, AGOGIQUE, ALIA VOX, AMBRONAY, APARTE, ARTE VERUM, AUDITE, BEL AIR, BELVEDERE, THE CHOIR OF KINGS COLLEGE CAMBRIDGE, CONVIVIUM, CHRISTOPHORUS, CSO RESOUND, DUCALE, EDITION CLASSICS, EVIDENCE, FLORA, FRA MUSICA, GLOSSA, harmonia mundi, HAT[NOW]ART, HERITAGE, KAMER, KML, LA DOLCE VOLTA, LA MUSICA, LES ARTS FLORISSANTS EDITIONS, LSO LIVE, MARIINSKY, MIRARE, MODE, MUSO, MYRIOS, MUSIQUES A LA CHABOTTERIE, NAÏVE, ONYX, OPELLA NOVA,, PAN CLASSICS, PARADIZO, PARATY, PHIL.HARMONIE, PRAGA DIGITALS, RADIO FRANCE, RAM, REAL COMPAÑIA ÓPERA DE CÁMARA, RCO LIVE, SFZ MUSIC, SIGNUM, STRADIVARIUS, UNITED ARCHIVES, WALHALL ETERNITY, WERGO, WIGMORE HALL LIVE, WINTER & WINTER, YSAYE available February 5th, call-off Jan 25th 2016 BBC Music Magazine February Concerto Choice harmonia mundi HMC902221 Vivaldi Violin Concertos / Teatro alla Moda Amandine Beyer, Gli Incogniti Gramophone Editor’s Choice February Glossa GCD921517 Handel Duetti e terzette Italiani Roberta Invernizzi, Silvia Frigato, Krystian Adam, Thomas Bauer, La Risonanza / Fabio Bonizzoni Gramophone Editor’s Choice January DISC OF THE MONTH EVCD015 Beethoven Complete works for cello & Piano François Frédéric Guy & Xavier Phillips Gramophone Editor’s Choice January Wigmore Hall Live WHLIVE 0078/2 Mozart Piano Sonatas Vol.4 Christian Blackshaw Gramophone Editor’s Choice January Naive V5414 My Armenia Sergey Khachatryan (violin) & Lusine Khachatryan (piano) Gramophone Editor’s Choice January Mirare MIR162 W.F.Bach Keyboard Concertos Maude Gratton, Il Convito NOMINEES CHORAL Signum SIGCD430 Brahms & Bruckner Motets Tenebrae/Nigel Short; Mark Templeton, Helen Vollam, Patrick Jackman (trombone) “Don’t be fooled by the compact dimensions of Bruckner’s motets. They have lofty symphonic ambitions, and Tenebrae and its enterprising conductor Nigel Short match their demands with an ease and economy that’s rarely heard, from the deepest bass to the soaring sopranos. -

The Figaro Project

The Figaro Project Directed by Jean Randich · Beaumarchais' THE_MARRIAGE OF FIGARO adapted by Eric Overmyer, and interludes from Mozart's LE NOZZE DI FIGARO CAST: Figaro: Tyler Twombly Susanna: Raphaeh Rose Primus Cherubino: Kevin Lackatf-Gilligan Count: Tom Shoemaker Countess: Molly Tarlov Antonio: Noel Kanalley Pedrillo: Josh Gulotta Fanchette: Allison Zajac-Battell Peasants and Shepherdesses: 1he Ensemble VOCALISTS: Figaro: Danny Brylow Susanna: Raphaela Rose Primus Cherubino: Sarah King Count: Tom Shoemaker Countess: Rebecca Moulton ARTISTIC STAFF: Director: Jean Randich Music Director: Tom Bogdan Dramaturge: Katie Kierstead Fight Choreographer: Chris Edwards Technical Director: Mike Rancourt Assistant Director: Laura Elaine Allen Set Designer: Sue Rees Costume Designer: J en Bennett Costume Designer: Emily Woods Hogue Lighting Designer: C. Webster Marsh Sound Designer: Travis Garrison Stage Manager: Abby Geoghegan Assistant Stage Manager: Olivia Murphy RUNNING CREW: Light Board Operator: Nick Haas Sound Board Operator: Marika Shyurotf Follow Spots: Cate Ludin and Kaarin Lysen Wardrobe: Cathy Skulnik, Matthew Denison, Karly Blase Hair and Make-Up: Jen Bennett, Emily Woods Hogue, Max Wolkowitz, Kaitlin Tredway Scene Shop Carpenters: Laura Elaine Allen,Jomthan Burklund, Keith Eyrich,Jen Funk, K.1tie_lackson , Katherine Perkins, Anthony Pinto, Emily Reid Scene Shop Lab Crew: Jane Burns, Aisha Cruse, Ileasa Grcen.Jami Jvlarshall-Lively. Denise McLean, C1itlin Orner, Man~ n P.1trick, Ed Pisari, Rhea Rhiley. Brian Schul tis, Tom Shoemaker, -

SALZBURG FESTIVAL 20 July – 31 August 2019 Young Singers Project

SALZBURG FESTIVAL 20 July – 31 August 2019 Press Release of the Salzburg Festival Young Singers Project 2019 Supported by the Kühne Foundation photo: SF/Anne Zeuner (SF, 2 July 2019) “The lucky hand – or rather, lucky ear – of Evamaria Wieser, the director of the Young Singers Project, is demonstrated by the fact that the participants in the Young Singers Project achieve excellent results at competitions all over the world and are engaged by the best opera houses,” says Festival President Helga Rabl-Stadler. “This year, a total of 13 participants of the Young Singers Project will appear on the programme of the Salzburg Festival. Furthermore, I am particularly pleased that Joel Prieto, a 2008 YSP participant, will sing the title role in Orphée aux enfers.” With the Young Singers Project, the Salzburg Festival has created a high-carat platform for the support of young vocalists, which looks back upon eleven years of successful history in 2019. Since 2008, 157 young vocalists from 41 countries have participated in the Young Singers Project. This year, 13 young singers from eleven nations will take part. They are from Canada, Spain, the UK, France, Russia, Poland, the USA, Ukraine, Ireland and, for the first time, from Mexico and New Zealand. 1 SALZBURG FESTIVAL 20 July – 31 August 2019 The singers are chosen at international auditions. As part of their fellowship, they have the opportunity to work with Festival artists. Tuition includes not only music lessons and repertoire expansion, but also stage rehearsals, language coaching and lied interpretation. Its master classes and strong practical orientation make YSP an international model for young artist programmes. -

The Figaro Project Beaumarchais' the Marriage of FIGARO Adapted by Eric Overmyer, and Interludes from Mozart's LE NOZZE DI FIGARO

The Figaro Project Beaumarchais' THE Marriage OF FIGARO adapted by Eric Overmyer, and interludes from Mozart's LE NOZZE DI FIGARO CAST Figaro:Tyler Twombly Susanna: Raphaela Rose Primus Cherubino: Kevin Lackaff-Gilligan Count: Tom Countess: MollyTJrlov An tonio: Noel Kanalley Pedrillo: Josh Gulotta Fanchette: Allison Zajac-Battell Peasants and Shepherdesses: The Ensemble VOCALISTS: Figaro: Danny Brylow Susanna: Raphaela Rose Primus Cherubino: Sarah King Count: Tom Shoemaker Countess: Rebecca Moulton ARTISTIC STAFF: Director: Jean Randich Music Director: Tom Bogdan Dramaturge: Katie Kierstead Fight Choreographer: Chris Edwards Technical Director: Mike Rancourt Assistant Director: Laura Elaine Allen Set Designer: Sue Rees Costume Designer: Jen Bennett Costume Designer: Emily Woods Hogue Lighting Designer: C. Webster Marsh Sound Designer: Travis Garrison Stage Manager: Abby Geoghegan Assistant Stage Manager: O livia Murphy RUNNING CREW: Light Board Operator: Nick Haas Sound Board Opwtor: Marika Shyuroff Follow Spots: Cate Ludi n and Kaarin Lysen Wardrobe: Cathy Skulnik, Matthew Denison, Karly Blase Hair and Make-Up: Jen Bennett, Emily Wc,ods Hogue, Max Wolkowitz, Kaitlin Tredway Scene Shop Carpenters: Laur.l ElaineAllen._JonathanBurklund, Kei th Eyrich, Jen Funk. Katie Jackson KatherinePerkins, t\nthony Pinto Emily Reid Scene Shop Lab Crew:J1ne Burns, Aisha Cruse, Ileasa Green._Jami Marshall-Lively Denise McLean, Caitlin O rner, Maren Patrick, Ed Pisari, Rhea Rhiley, Brian Schulis Tom Shoemaker. Pond Spaeth, Amanda Vorce, Max Wolkowitz Costume -

Music by BENJAMIN BRITTEN Libretto by MYFANWY PIPER After a Story by HENRY JAMES Photo David Jensen

Regent’s Park Theatre and English National Opera present £4 music by BENJAMIN BRITTEN libretto by MYFANWY PIPER after a story by HENRY JAMES Photo David Jensen Developing new creative partnerships enables us to push the boundaries of our artistic programming. We are excited to be working with Daniel Kramer and his team at English National Opera to present this new production of The Turn of the Screw. Some of our Open Air Theatre audience may be experiencing opera for the first time – and we hope that you will continue that journey of discovery with English National Opera in the future; opera audiences intrigued to see this work here, may in turn discover the unique possibilities of theatre outdoors. Our season continues with Shakespeare’s As You Like It directed by Max Webster and, later this summer, Maria Aberg directs the mean, green monster musical, Little Shop of Horrors. Timothy Sheader William Village Artistic Director Executive Director 2 Edward White Benson entertained the writer one One, about the haunting of a child, leaves the group evening in January 1895 and - as James recorded in breathless. “If the child gives the effect another turn of There can’t be many his notebooks - told him after dinner a story he had the screw, what do you say to two children?’ asks one ghost stories that heard from a lady, years before. ‘... Young children man, Douglas, who says that many years previously he owe their origins to (indefinite in number and age) ... left to the care of heard a story too ‘horrible’ to admit of repetition. -

Young British Director Sam Brown Makes His Welsh National Opera

Young British director Sam Brown makes his Welsh National Opera debut with a new production of Rossini’s Barber of Seville 200 years after its première as part of WNO’s Figaro trilogy Rossini The Barber of Seville 13 February – 8 April Mozart The Marriage of Figaro 18 February – 9 April Langer Figaro Gets a Divorce 21 February – 7 April “This […] production is thrilling, such is the quality of the direction” The Observer on Jakob Lenz Young British director and comic opera specialist Sam Brown makes his Welsh National Opera debut with a new production of Rossini’s Barber of Seville as part of a Figaro Forever trilogy in Spring 2016 alongside Mozart’s Marriage of Figaro and the world première of Elena Langer’s Figaro Gets a Divorce. This production of Rossini’s comic opera runs almost exactly 200 years after the initial première in Rome in 1816. The trilogy will open in Cardiff at the Wales Millennium Centre before touring to Birmingham, Llandudno, Bristol, Southampton, Milton Keynes and Plymouth throughout February and March 2016. Brown’s new production, WNO’s first new Barber for over 30 years. brings together a dazzling roster of British talent. Ralph Koltai CBE RDI, former designer with the Royal Shakespeare Company, with credits for countless theatrical productions and over 100 operas to his name, has designed the sets for all three Figaro operas using similar themes to draw them together. Sue Blane MBE, the original costume designer for The Rocky Horror Show (stage and screen), will create the costumes, and lighting will be coordinated by Linus Fellbom. -

Elizabeth Watts’ Countess Brought Real Poise to Her Moments in the Spotlight As the Opera’S Least Comic Character

` MOZART The Marriage of Figaro, English National Opera / Edusei, Coliseum Elizabeth Watts’ Countess brought real poise to her moments in the spotlight as the opera’s least comic character. Flora Willson, The Guardian, March 2020 MENDELSSOHN Elijah, BBC Symphony Orchestra / Sakari Oramo, Barbican Hall There was an admirable operatic sweep to Elizabeth Watts’ contributions, with a fine sense of anguish as the Widow, and a touching simplicity in the extended Adagio aria which opens the second half, ‘Hear ye, Israel’, exquisitely sustained.’ Alexander Hall, Classical Source, February 2020 VAUGHAN WILLIAMS Symphony No.3 ‘Pastoral’, BBC Symphony Orchestra / Martyn Brabbins, Hyperion Half-remembered, haunting bugle calls are beautifully handled here, as is the long, wordless soprano solo that closes the last movement, a meditation on all that has gone before, lovingly realised by Elizabeth Watts. Stephen Pritchard, The Guardian, January 2020 HANDEL Brockes-Passion, Academy of Ancient Music / Richard Egarr CD recording – AAM Records Elizabeth Watts In the Daughter of Zion’s 14 solos … Elizabeth Watts sings with fervent intensity, the brightness of her tone tempered by a warm mezzo glint. Highlights among Soprano her arias are legion. I would just pick out the sublime ‘Die ihr Gottes Gnad’ after Judas’s suicide, voice and oboe vying with each other in grieving eloquence, and her no-holds-barred attack in the violent ‘Schäumst du, du Schaum der Welt’ as she rails against Christ’s mockery by the Jews. Richard Wigmore, Gramophone, November 2019 The solo singing is outstanding, with … Elizabeth Watts ravishing as the Daughter of Zion Hugh Canning, The Times, September 2019 The soprano Elizabeth Watts is powerfully expressive in the generous 16 arias given to the Daughter of Zion … piercing every word as if it’s a matter of life or death. -

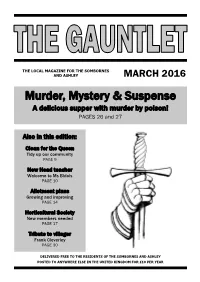

The Gauntlet

THE LOCAL MAGAZINE FOR THE SOMBORNES AND ASHLEY MARCH 2016 Murder, Mystery & Suspense A delicious supper with murder by poison! PAGES 26 and 27 Also in this edition: Clean for the Queen Tidy up our community PAGE 9 New Head teacher Welcome to Ms Bidois PAGE 10 Allotment plans Growing and improving PAGE 14 Horticultural Society New members needed PAGE 17 Tribute to villager Frank Cleverley PAGE 30 DELIVERED FREE TO THE RESIDENTS OF THE SOMBORNES AND ASHLEY POSTED TO ANYWHERE ELSE IN THE UNITED KINGDOM FOR £10 PER YEAR iii Sales | Lettings | Management 02392 632 275 countryhousecompany.co.uk [email protected] MSP HOME IMPROVEMENTS Over30 years experience Fully insured OAP Discounts Kitchens Bathrooms Work tops Wall tiling Extensions Roofing Doors Plumbing Painting and decorating Exterior Painting Gutters Fascias Fencing and Gates All Odd jobs undertaken All maintenance and repair work [email protected] Mobile: 07909713894 Find us on facebook for our full portfolio Home: 023 8084 5173 iv v vi vii viii Stretch and Tone at IYENGAR YOGA CLASSES suitable for all levels of experience King’s Somborne: Mon 9.30-11am & Thurs 9.30–11am in Working Mens Club Tues 6-7.30pm & 7.30-9pm in Epworth Hall Houghton: Wednesday 7.30-9pm & Friday 9.30-11am at Studio Yoga Carolyn Ryan 01794 388743 [email protected] ix C&S Mechanical Services Service & Commissioning Of All Heating Systems; Oil, Gas & LPG Installations of Oil Tanks, Heating Systems, Both Commercial & Domestic Unvented & Vented Hot Water Systems, Radiator Changes, Power Flushes, Solar Energy Approved No Obligation Free Quotation on request £2 Million Liability Insurance. -

Rhondda Rips It Up! Was Wildly Popular with Audiences Across the UK; the Times Calling It “Bursting with Irreverent Joy.”

n n Rhonddao Rips It Up! by Elena Langer & Emma o Jenkins About the Composer Elena Langer’s colourful, dramatic, appealing and often humorous music has become increasingly familiar to audiences through her pieces, operatic, vocal and orchestral. Her 2016 hit for Welsh National Opera, Figaro Gets a Divorce, was described by Rupert Christiansen in the Daily Telegraph as “that rare thing: a modern opera that exerts an immediate emotional impact.” Her WNO follow-up, the 2018 vaudeville Rhondda Rips It Up! was wildly popular with audiences across the UK; The Times calling it “bursting with irreverent joy.” Elena Langer was born in Moscow; she studied piano and composition at the Moscow Tchaikovsky Conservatoire, and in 1999 she moved to London, The University of Arizona Opera Theater continuing her studies at the Royal College of Music and the Royal Academy of Music. She began writing operas while composer-in-residence at the Almeida Theatre. Her operatic and chamber works have been performed Michael Dauphinais, music director & conductor at Zurich Opera, Carnegie Hall, Grand Theatre de Geneve, Opera National Cynthia Stokes, director du Rhin, Welsh National Opera, Shakespeare’s Globe, Hong Kong Academy of Arts and the Linbury Theatre, Covent Garden. Harmonia Mundi released Landscape with Three People, a CD of Elena’s vocal and chamber pieces. Fall 2019 - Crowder Hall Some future commissions include a comic opera The Suicide based on a play by Nikolay Erdman for Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Friday November 8, 7:30 p.m. Moscow Theatre (2021/22) and an orchestral suite from Figaro Gets a Divorce Sunday, November 10, 3:00 p.m. -

Naomi Louisa O'connell Mezzo Soprano

Naomi Louisa O'Connell mezzo soprano Hailed by The New York Times as “radiant,” Irish performer Naomi Louisa O’Connell made her professional stage debut in 2012 starring on London’s West End in Terrence McNally’s Tony Award-winning play Master Class in the role of Sharon Graham, an aspiring young opera singer opposite Tyne Daly who portrayed the legendary Maria Callas. The Times called her performance “…spectacular,” and The Independent lauded her “…thrilling rendering of an aria from Verdi’s Macbeth.” In the 2015-2016 season, Ms. O’Connell makes her debut at the Welsh National Opera in two operas: as Cherubino in Mozart’s Le nozze di Figaro, directed by Tobias Richter, and as Serafin in the world premiere of Elena Langer’s Figaro Gets A Divorce, directed by David Pountney. She also participated in a workshop for The Rivals: A Musical at Pearl Studios and premiered her all-German cabaret FRAU at the Neue Galerie of New York City. In the 2014-2015 season, she made her German debut at Oper Frankfurt in the title role of a new production of Monteverdi’s L’incoronazione di Poppea. She also debuted at Atlanta Opera as Cherubino in Le nozze di Figaro and participated in the workshop for Jake Heggie’s new opera Great Scott as Arden Scott in New York City. In the 2013 – 2014 season, Ms. O’Connell returned to Garsington Opera for Offenbach’s Vert-Vert in the role of man-eating opera diva La Corilla, whose “coloratura tours-de-force simply blew the lid of this performance.” In the USA, she debuted in Stephen Wadsworth’s new adaptation of the Beaumarchais Figaro Plays in the role of Rosine to great critical acclaim.