Judicaria Summa Laganensis

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Curriculum Vitae Studio Fontana & Lotti - Ingegneri Associati

CURRICULUM VITAE STUDIO FONTANA & LOTTI - INGEGNERI ASSOCIATI AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2009 N. 445 ARTT. 46-47 DICHIARA QUANTO SEGUE: MARCO FONTANA Nato a Riva del Garda il 5 luglio 1963. Residente a Riva del Garda in Viale Prati 35. Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Maffei di Riva del Garda nel 1982. Laurea in Ingegneria Civile Sezione Edile conseguita presso il Politecnico di Milano nel 1989. Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trento in data 12.08.1989, con il n. 1243. E’ iscritto all’Albo del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati al rilascio di certificazioni antincendio istituito con legge 818/84, con il codice n. TN 01243 I 00186. E’ incluso nell’elenco dei professionisti coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, di cui alla legge 494/96. E’ iscritto nell’Albo degli Esperti in urbanistica e tutela paesaggio della P.A.T. dal 13.02.2001. E’ iscritto nell’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Rovereto dal 15 aprile 2011 ESPERIENZE PROFESSIONALI: Dal settembre 1989 inizia un rapporto di collaborazione continuata con l'architetto Marcello Armani, lavorando per tre anni nello studio di Trento, seguendo la progettazione e la realizzazione di edifici ad alto contenuto tecnologico nel settore terziario e residenziale. Tra questi, ad esempio: - La sede sociale e i laboratori System a Fiorano Modenese Committente System S.p.A. - Importo lavori 8 miliardi - Il centro di controllo delle reti elettriche locali per conto dell’Enel a Trento Committente E.N.E.L. -

Essere Cittadini in Montagna

Progetto Città-Valli Quaderno n. 1 ESSERE CITTADINI IN MONTAGNA Gruppo Consigliare Partito Democratico del Trentino • 1 • • 2 • “Guardare le montagne, vederle, è già desiderarle. Questo tipo speciale di sguardo è alimentato dalla lontananza: “un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più reverenza e appare più Chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici?”. Kahlil Gibran ha ragione: il desiderio di montagna, per chi vive in città, è perenne”. (Grande, 26) • 3 • Abbiamo scelto di affidare questo lavoro ad una piccola Casa Editrice di montagna, l’Editrice Rendena di Tione, pur nella consapevolezza che il costo complessivo sarebbe stato lievemente superiore a quanto richiesto da realtà analoghe collocate in fondovalle. Volevamo però in questo modo valorizzare e sostenere l’impegno di chi in montagna si ostina a lavorare e a vivere. E la qualità del prodotto conferma la bontà della nostra scelta. Raccolta degli interventi e dei documenti politici relativi al Progetto Città-Valli (CiVà), aprile-settembre 2016. In copertina: Moena - Val di Fassa ISBN: 978-88-87153-82-8 Grafica e stampa Editrice Rendena | rendena.eu • 4 • INDICE Progetto CiVà - Città e Valli: un’introduzione di Donata Borgonovo Re 7 CITTADINI IN MONTAGNA E CITTADINI IN PIANURA, tra differenze e opportunità (CAVALESE, 21 aprile 2016) • Presentazione di Donata Borgonovo Re 13 • Alcune riflessioni sul rapporto città e valli di Beppo Toffolon 17 • Per un’etica civile: beni comuni a rischio e -

I Gruppi Corali Del Trentino Del I Gruppi Corali I Gruppi Corali Del Trentino

DIZIONARI DELLA CULTURA TRENTINA I gruppi corali del Trentino del I gruppi corali I gruppi corali del Trentino PROVINCIA AUTONOMA DIZIONARI DELLA CULTURA TRENTINA DI TRENTO DIZIONARI DELLA CULTURA TRENTINA I GRUPPI corali del Trentino / a cura di Maria Liana Dinacci – [Trento] : Provincia autonoma di Trento, 2012. – 223 p. : ill. ; 24 cm. – (Dizionari della cultura trentina). 1. Cori (canto) – Trentino I. Dinacci, Maria Liana 782.50945385 I gruppi corali del Trentino I gruppi corali del Trentino a cura di Maria Liana Dinacci © 2012 Giunta della Provincia autonoma di Trento Servizio Attività culturali, via Romagnosi 5 - 38122 Trento Tel. 0461.496915 - Fax 0461.495080 [email protected] www.trentinocultura.net Dizionari della cultura trentina Collana editoriale realizzata dalla Provincia autonoma di Trento, Assessorato alla Cultura, Rapporti europei e Cooperazione, Servizio Attività culturali È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo essa venga effettuata Progetto editoriale Servizio Attività culturali Coordinamento generale IASA Edizioni - www.iasatn.com Supervisione testi Francesca Polistina Correzione bozze Francesca Garbari Progettazione e realizzazione grafica Gianfranco Rizzoli Stampa Litotipografia Alcione, Trento Si ringraziano per la collaborazione i cori della Federazione Cori del Trentino che hanno gentilmente messo a disposizione le informazioni e le immagini relative alla loro attività. Un ringraziamento particolare va infine ad Alessandra Piffer e a Elisabetta Zambotti. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Presentazione -

Vallata Alto Sarca Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda

Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca-Mincio-Garda 04.09.2014 CONSORZIO B.I.M. SARCA MINCIO GARDA - Tione di Trento ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI ANNO 2014 VALLATA ALTO SARCA SPESE CAP. DI IMPUTAZIONE DATA/PROT. STATO IMPORTO Nr. SOGGETTO RICHIEDENTE OGGETTO INIZIATIVA NOTE SOSTENUTE O DOMANDA PRATICA RICHIESTO PREVISTE 165 170 251 "Vecchia Rendena - Come dd. 03.03.2014 1 ASS. PRO LOCO - BOCENAGO 36.000,00 12.500,00 4.500,00 eravamo 2014" prot. nr. 697 ASS.PRO LOCO DI SANTA Giornate varie a dicembre dd. 27.05.2014 2 14.400,00 4.000,00 1.500,00 MASSENZA - VEZZANO "Vite di Luce" prot. nr. 1627 ASS.PRO LOCO DI STREMBO - Manifestazione "02/08/1916- dd. 29.05.2014 3 13.800,00 6.300,00 2.000,00 STREMBO 2014: dalla guerra alla pace" prot. nr. 1703 "Suoni delle Dolomiti" - 11 CONSORZIO TURISTICO PRO LOCO dd. 27.05.2014 4 agosto 2014 A Malga Rosa 5.500,00 5.000,00 1.500,00 VAL RENDENA - SPIAZZO prot. nr 1648 (Comune di Villa Rendena) Acquisto materiale e ASS. GRUPPO STORICO "ANTICO dd. 28.05.2014 5 attrezzature per rievocazioni 2.500,00 2.200,00 1.200,00 RANGO" - BLEGGIO SUPERIORE prot. nr. 1652 storiche dd. Organizzazione mercatini 04.06.20140 ASS. CULTURALE VALORIZZAZIONE 6 natalizi, concorso pittura, altri racc dd. 7.500,00 3.500,00 1.200,00 RANGO - BLEGGIO SUPERIORE eventi 2014 31.05.14 prot. n. 782 ASS. CULTURALE 2^ Edizione dd. 08.05.2014 7 20.000,00 12.000,00 4.500,00 "BOSCOARTESTENICO" - STENICO "BoscoArteStenico" 2014 prot. -

Mercati E Fiere Settimanale Settimanale S

2018 2018 PLANNING PLANNING MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC CLES - PINZOLO BRENTONICO 1 G 1 D PASQUA 1 M ZAMBANA 1 V 1 D CALCERANICA 1 M 1 S 1 L 1 G SANTI 1 S MOENA 2 V 2 L S. LORENZO BANALE 2 M CLES 2 S 2 L 2 G 2 D SEGONZANO 2 M 2 V STORO 2 D LAVIS 3 S 3 M 3 G 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 S 3 L S. LORENZO 4 D 4 M 4 V 4 L 4 M 4 S 4 M 4 G 4 D IN BANALE 4 M FOLGARIA 5 L 5 G 5 S 5 M 5 G 5 D 5 M 5 V (CARBONARE) 5 L 5 M C. di LEDRO TIARNO S. 6 M 6 V 6 D TRENTO 6 M 6 V 6 L 6 G 6 S PIEVE DI BONO 6 M 6 G 7 M 7 S 7 L 7 G 7 S 7 M 7 V 7 D LUSERNA 7 M 7 V C. di C. IVANO STRIGNO 8 G 8 D LAVIS (PRESSANO) 8 M 8 V 8 D 8 M 8 S FOLGARIA 8 L 8 G 8 S TRENTO BORGO VALSUGANA FOLGARIA - OSSANA TRENTO 9 V 9 L FIERA DI PRIMIERO 9 M 9 S 9 L 9 G 9 D PINZOLO 9 M 9 V 9 D 10 S 10 M 10 G 10 D LIVO 10 M 10 V 10 L REVÒ 10 M 10 S ALA 10 L STENICO 11 D S. -

… in Valle, Nelle Giudicarie E in Diocesi! La Speranza Dei Poveri Non Sarà Mai Delusa (Sal 9,19). DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019

… in Valle, nelle Giudicarie e in Diocesi! ROSARIO PER I DEFUNTI tutti i mercoledì di novembre, a Creto, presso il Cimitero alle ore 20.00. In Caso di PARROCCHIE maltempo sarà recitato in Chiesa. DELLA VALLE DEL CHIESE ORATORIO Fino a domenica 8 dicembre - tutte le domeniche - dalle 14.00 alle 17.00 a Creto è aperto l’Oratorio per bambini e NOTIZIARIO PASTORALE ragazzi a partire dalla 3° elementare. DAL 16/11 AL 24/11/2019 FESTA DI SANTA CECILIA A Creto Domenica 17 Novembre ore 10.30 S. Messa. A Cimego Sabato 23 Novembre ore 19.30 S. Messa. LETTURA DELLA BIBBIA Mercoledì 20 novembre ad ore 20.30 a Creto presso l’Oratorio e venerdì 22 novembre ad ore DOMENICA 17 NOVEMBRE 2019 20.30 a Storo presso l’Oratorio con don Beppino si leggerà e commenterà insieme il Vangelo della domenica successiva. L’incontro è aperto a tutti coloro che sono in ricerca di fede. La speranza dei poveri AVULSS VALCHIESE Giovedì 21 novembre a Condino ad ore 20.30 presso la Biblioteca Comunale incontro sul tema: “Il ruolo e non sarà mai delusa (Sal 9,19). l’importanza del volontariato nelle RSA”. Relatore il Le parole del Salmo manifestano una dottore Matteo Radoani. incredibile attualità. Esprimono una verità PERCORSO PRE MATRIMONIALE Venerdì 22 profonda che la fede riesce a imprimere novembre a Condino presso la Scuola dell’Infanzia ad ore 20.30 il terrà soprattutto nel cuore dei più poveri: il quinto incontro del percorso pre-matrimoniale dal titolo: “Il restituire la speranza perduta dinanzi alle matrimonio nella società. -

Spett.Le E.N.C.I. Viale Corsica ,20 Trento , Li……… 20137 MILANO

Spett.le E.N.C.I. Viale Corsica ,20 Trento , li……… 20137 MILANO Oggetto: Accordo delegazioni ENCI di Trento e Rovereto I sottofirmatari presidenti dei gruppi cinofili delegazione ENCI a nome e per conto rispettivamente del Gruppo Cinofilo Trentino e Circolo Cinofilo Roveretano , vista la necessità strutturale organizzativa di determinare la territorialità di competenza delle singole delegazioni , ottenuto il parere favorevole dai rispettivi direttivi , decidono di formalizzare e sottoscrivere il seguente accordo . Premesso che sono sostanzialmente presi a riferimento per la determinazione delle zone di competenza quale delegazione E.N.C.I. i confini dei territori delle neo costituite Comunità di valle cosi come da elenco della Provincia Autonoma Di Trento L.P. 3 /2006 (vedi allegato A : cartografia ) , le aree della Provincia di Trento di competenza territoriale vengono così suddivise : ( vedere allegato B : elenco comuni ) - Alla Delegazione di Trento competono i comuni ricadenti nel territorio delle Comunità di Valle n.1/2/3/4/5/6/7/11/13/14/15/16 - Alla Delegazione di Rovereto competono i comuni ricadenti nel territorio delle Comunità di Valle n. 8/9/10/12 Quindi a decorrere dalla data odierna il Gruppo Cinofilo Trentino ed il Circolo Cinofilo Roveretano si impegnano a svolgere l’attività di delegazione esclusivamente verso persone fisiche e/o giuridiche residenti nell’ambito del territorio di competenza. Vogliate pertanto prendere nota di quanto sopra esposto e , dopo Vs. ratifica previa verifica istituzionale, attivarvi per quanto -

JUDICARIA N. 101 - Agosto 2019 Judicariarivista Del Centro Studi Judicaria

101 CENTRO STUDI JUDICARIA N. 101 - Agosto 2019 JudicariaRivista del Centro Studi Judicaria JUDICARIA N. 101 - Agosto 2019 udicaria J Quadrimestrale di informazione del Centro Studi Judicaria Viale Dante, 46 · 38079 Tione di Trento - www.judicaria.it · e-mail:[email protected] Poste Italiane Spa · sped. in abbonamento postale 70% DCB Trento 101 IN QUESTO NUMERO Alto Garda e Ledro e... Judicaria JUDICARIA si può acquistare presso le seguenti librerie: ARCO - LIBRERIA CAZZANIGA, Via Segantini, 107 BAGOLINO - ASSOCIAZIONE PRO LOCO, Ufficio Turistico, Via San Giorgio, 5 BEZZECCA - BAZAR TABACCHI, Piazza Obbedisco, 5 BORGO CHIESE - GUALDI MICHELE CARTOLIBRERIA, Via Sassolo, 3 N. 101 · Agosto 2019 CAVEDINE - EDICOLA AL BRENZ di Giuliana Spagnolo - Piazza Italia ISSN 1724-2517 DRO - EDICOLA TABACCHERIA di Davide Trenti - Via Roma, 90 FIAVÉ - RIVENDITA GIORNALI E TABACCHI FARINA - Piazza S. Sebastiano, 17 Quadrimestrale di informazione del Centro Studi Judicaria. MOLVENO - CARTOLIBRERIA TANEL, Via Roma, 6 Registrato al Tribunale di Trento n. 467, PINZOLO - BAZAR - TABACCHI FERRARI, Piazza Battisti, 2 3 agosto 1985. PONTE ARCHE - CARTOLIBRERIA RICCADONNA, Piazza Mercato Poste Italiane Spa RIVA DEL GARDA - CARTOLIBRERIA VOLTOLINI, Viale Trento, 2 Sped. in a.p. 70% DCB Trento - LIBRERIA COLIBRÌ - MONDADORI, Blue Garden, Via Padova, 5 SAN LORENZO DORSINO - CARTOLERIA ROSANNA CALVETTI, Via di San Lorenzo, 7 Direttore Graziano Riccadonna STORO - TABACCHI GRASSI, Vicolo del Put Palà, 1 TIONE - CARTOLIBRERIA ANTOLINI, Viale Dante, 5 Direttore responsabile TORBOLE - CARTOLIBRERIA GUIDI, Via Lungolago Conca d’oro, 7 Graziano Riccadonna TRENTO - LIBRERIA CARTOLERIA MARIA BENIGNI, Via Belenzani, 51 Comitato di Redazione - LIBRERIA ARTIGIANELLI, Via Santa Croce, 35 Verena Depaoli VALVESTINO - BIBLIOTECA COMUNALE, Via Provinciale, 1 Walter Facchinelli VEZZANO - EDICOLA SISSI, Piazza San Valentino, 1 Enzo Filosi VIGO RENDENA - CAFFÈ IL GUSCIO, Via 4 novembre, 21 Gabriella Maines Danilo Mussi Ilaria Pedrini JUDICARIA Dal N. -

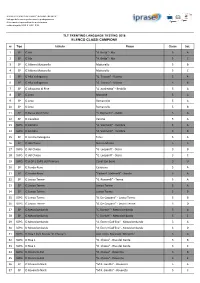

1 Elenco Classi Campione

AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO “TRENTINO TRILINGUE” Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione codice progetto 2015_3_1034_IP.01 TLT TRENTINO LANGUAGE TESTING 2018 ELENCO CLASSI CAMPIONE nr Tipo Istituto Plesso Classe Sez. 1 SP IC Ala "A. Betta" - Ala 5 A 2 SP IC Ala "A. Betta" - Ala 5 C 3 SP IC Aldeno Mattarello Mattarello 5 B 4 SP IC Aldeno Mattarello Mattarello 5 C 5 SP IC Alta Vallagarina "G. Tovazzi" - Volano 5 A 6 SP IC Alta Vallagarina "G. Tovazzi" - Volano 5 B 7 SP IC Altopiano di Pine "A. Andreatta" - Bedollo 5 A 8 SP IC Arco Massone 5 A 9 SP IC Arco Romarzollo 5 A 10 SP IC Arco Romarzollo 5 B 11 SP IC Bassa Val di Sole "S. Bernardo" - Rabbi 5 A 12 SP IC Cavalese Varena 5 A 13 SSPG IC Cembra "A. Vielmetti" - Cembra 3 A 14 SSPG IC Cembra "A. Vielmetti" - Cembra 3 B 15 SP IC Centro Valsugana Telve 5 A 16 SP IC del Chiese Storo Lodrone 5 A 17 SSPG IC del Chiese "G. Leopardi" - Storo 3 B 18 SSPG IC del Chiese "G. Leopardi" - Storo 3 C 19 SSPG IC di SP e SSPG del Primiero Canal San Bovo 3 U 20 SP IC Fondo-Revo Cavareno 5 A 21 SP IC Fondo-Revo "Padre A. Stefenelli" - Fondo 5 A 22 SP IC Levico Terme "G. Rosanelli" - Tenna 5 A 23 SP IC Levico Terme Levico Terme 5 A 24 SP IC Levico Terme Levico Terme 5 B 25 SSPG IC Levico Terme "B. -

Progetto Banda Ultra Larga in Trentino

PROGETTO BANDA ULTRA LARGA IN TRENTINO La colonna “DATA INIZIO LAVORI PRESUNTA” riporta la data di inizio lavori presunta stimata da Open Fiber sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, di approvazione dei progetti e per l'ottenimento dei permessi da parte dei Comuni. Tabella aggiornata al 1 marzo 2019 (1) = Open Fiber non ha ancora definito e comunicato una data di inizio lavori COMUNE 2014 ISTAT COMUNE 2017 ISTAT DATA INIZIO 2014 2017 LAVORI PRESUNTA Ala 22001 giugno 2019 Albiano 22002 (1) Aldeno 22003 (1) Amblar 22004 Amblar-Don 22237 (1) Andalo 22005 (1) Arco 22006 settembre 2018 Avio 22007 maggio 2019 Baselga di Pinè 22009 (1) Bedollo 22011 (1) Bersone 22012 Valdaone 22232 (1) Besenello 22013 (1) Bieno 22015 (1) Bleggio Superiore 22017 ottobre 2019 Bocenago 22018 ottobre 2019 Bolbeno 22019 Borgo Lares 22239 (1) Bondo 22020 Sella Giudicarie 22246 (1) Bondone 22021 ottobre 2019 Borgo Valsugana 22022 (1) Bosentino 22023 Altopiano della Vigolana 22236 (1) Breguzzo 22024 Sella Giudicarie 22246 (1) Brentonico 22025 ottobre 2019 Bresimo 22026 (1) Brez 22027 (1) Brione 22028 Borgo Chiese 22238 (1) Caderzone Terme 22029 (1) Cagnò 22030 (1) Calavino 22031 Madruzzo 22243 giugno 2019 Calceranica al Lago 22032 maggio 2019 Caldes 22033 (1) Caldonazzo 22034 ottobre 2019 Calliano 22035 (1) Campitello di Fassa 22036 (1) Campodenno 22037 (1) Canal San Bovo 22038 (1) Canazei 22039 (1) Capriana 22040 (1) Carano 22041 (1) Carisolo 22042 agosto 2018 Carzano 22043 ottobre 2019 Castel -

Sportelli Caf Accreditati Presenti Sul Territorio

ICEF - SPORTELLI CAF ACCREDITATI PRESENTI SUL TERRITORIO VALLE DELL'ADIGE - VALLE DEI LAGHI - PAGANELLA - ROTALIANA - CEMBRA TRENTO SOGGETTO INDIRIZZO CONTATTI ORARIO GIORNATE Via dei Muredei, 8 08-18 dal lunedì al venerdì 848.000.16.08 (da tel. Fisso) Ce.Se. S.r.l. (Centro Servizi C.G.I.L. del Via Brennero, 246 08.30-12.30 / 13.30-18 dal lunedì al venerdì 199.24.30.30 (da cell.) Trentino) (*) 08.30-14 lunedì,mercoledì,venerdì Via Roma, 35 0461/303997 ( [email protected]) 08.30-12.30 / 14-18 martedì, giovedì C.I.S.L. Servizi S.r.l. (*) Via Degasperi, 61 0461/215120 - 848.800.337 08-18 dal lunedì al venerdì 199.199.730 (da tel. fisso) 08-12 dal lunedì al venerdì ACLI Servizi Trentino S.r.l. (*) Galleria Tirrena, 10 0461/274911 (da cell. o fuori prov.) 14-17.30 dal martedì al giovedì 08.30-12 / 14-17.30 dal lunedì al giovedì Centro Servizi UIL del Trentino (*) Via Matteotti, 67 0461/376100 8.30 - 13.30 venerdì 08-12,30 / 14-17,30 dal lunedì al giovedì Agriverde Cia S.r.l. (*) Via Maccani, 199 0461/420969 08-13.30 venerdì Impresa Verde Trentino Alto Adige CAF 08-12.30 / 14 -17.30 dal lunedì al giovedì Via Giusti, 40 0461/915575 COLDIRETTI - S.r.l. 08-12 venerdì 08-12.30 / 14-17.30 dal lunedì al giovedì Caaf 50&Più (*) Via Solteri, 78 0461/880408 8 -12 venerdì 08.30 -12 martedì, giovedì Caaf 50&Più (*) Piazzetta del Sas, 4 0461/880408 - 0461236071 14 - 17 mercoledì Agricoltura Trentina Servizi S.r.l. -

Strada Del Vino E Dei Sapori Del Trentino

Roveré della Luna Scopri la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino 46 66 Discover the Trentino Wine and Flavour Route Madonna di Campiglio Entdecke die trentiner Wein- und Geschmackstrasse 12 Spormaggiore PIANA ROTALIANA 9 15 www.stradavinotrentino.com 39 1 Sover Mezzocorona Mezzolombardo 4 7 11 12 ADAMELLO - PRESANELLA 30 45 59 76 14 30 3 14 60 64 48 VALLE DI CEMBRA VAL RENDENA San Michele all’Adige ALTOPIANO DI PINÈ Cavedago 31 32 40 51 65 43 5 Segonzano 62 36 Faedo 26 29 Altavalle Fai della Paganella 49 33 54 Carisolo 4 Andalo Terre d’Adige Cembra Lisignago TRENTO Pinzolo 9 15 31 35 44 72 13 56 79 83 36 Bedollo 33 15 LAGORAI DOLOMITI DI BRENTA 17 23 1 20 51 26 La Trentina, frutta di famiglia Giovo 80 23 LAGO DELLE PIAZZE Deriva da una lunga tradizione la volontà del Consorzio la Trentina di Giustino Molveno Lona Lases trasmettere ai frutti che vengono coltivati l’amore che i suoi soci provano per la 45 19 32 42 30 Lavis terra, per far vivere, attraverso i prodotti la Trentina, i colori, i profumi e i sapori 8 15 24 34 41 52 Albiano LAGO DI SERRAIA che caratterizzano il territorio trentino. Da generazioni, aziende a conduzione 71 74 81 6 7 8 Baselga di Piné familiare, rappresentate dalle cooperative socie del Consorzio, si impegnano LAGO DI MOLVENO 24 41 59 1 20 4 per tutelare e contraddistinguere la qualità delle mele, kiwi, susine e patate 50 17 51 e altri prodotti del territorio coltivati nelle zone comprese fra la Valle 55 4 6 dell’Adige, la Piana Rotaliana, la Val di Cembra, la Valsugana, la Vallagarina, VALLE DEI MOCHENI la Valle del Sarca ed il Lomaso, operando nel pieno rispetto dei cicli biologici ALTOPIANO DELLA Sant’Orsola Terme spontanei e dell’ambiente.