Incontri Con La Paleontologia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rapport ANNUEL 2009-2010 TABLE DES MATIÈRES

NATIONALES DU QUÉBEC DU NATIONALES BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE RAPPORT ANNUEL 2009-2010 BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC RAPPORT ANNUEL 2009-2010 TABLE DES MATIÈRES 5 LETTRE À LA MINISTRE 6 MessaGE du Président-directeur Général 8 un nouveau souFFle 23 FAITS SAILLANTS 30 ORGANIGRAMME DE DIRECTION 31 CONSEIL D’ADMINISTRATION 35 la Fondation de BANQ 35 L’association les amis de baNQ 36 Dons auX collections et auX Fonds D’archives 41 le déveloPPement durable 51 liste des tableauX 52 tableauX des activités 68 tableauX des collections et des Fonds 73 tableauX des ressources humaines 75 états Financiers de L’EXercice terminé le 31 mars 2010 3 Montréal, le 30 juillet 2010 Madame Christine St-Pierre Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 225, rue Grande Allée Est Québec (Québec) G1R 5G5 Madame la Ministre, C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport annuel de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour l’exercice financier 2009-2010. Ce rapport annuel a été produit conformément aux dispositions de l’article 27 de la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il comprend les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2010. Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’assurance de toute ma considération. Le président-directeur général, Guy Berthiaume MessaGE DU PRÉsident-directeur Général AU Cœur DE LA SOCIÉTÉ DU SAVOIR Entré en fonction au cours de l’exercice 2009-2010, L’année 2009-2010 fut l’occasion d’une révision de notre l’on comprendra que mes premiers mots soient pour planification stratégique, afin de prendre en charge ma rendre hommage à ma prédécesseure, madame Lise vision du développement de notre institution, ainsi que Bissonnette. -

Over 270 Works, Over 110 Artists & 25 Countries the Ottawa School Of

THE OTTAWA SCHOOL OF ART - L’ÉcOLe d’art d’OTTAWA FIFTH INTERNATIONAL MINIATURE PRINT BIENNALE EXHIBITION 5E EXPOSITION INTERNATIONALE BISANNUELLe d’esTAmpES MINIATURES OVER 270 WORKS, OVER 110 ARTISTS & 25 COUNTRIES PLUS DE 270 œUVRES ET PLUS DE 110 ARTISTES ET 25 PAYS APRIL 24 - JUNE 1, 2014 | 24 AVRIL AU 1ER JUIN 2014 35 RUE GEORGE ST., OTTAWA, ON | 613.241.7471 ARTOTTAWA.CA | FACEBOOK & TWITTER @ARTOTTAWA {CONTENTS / SOMMAIRE} 04 MESSAGE FROM THE DIRECTOR / MESSAGE DU DIRECTEUR 06 PURCHASE PRIZE RELIEF / LAURÉATS MEILLEURE ESTAMPE EN RELIEF 07 PURCHASE PRIZE INTAGLIO / LAURÉATS MEILLEURE ESTAMPE INTAGLIO 08 PURCHASE PRIZE LITHOGRAPHY / LAURÉATS MEILLEURE LITHOGRAPHIE 09 PURCHASE PRIZE SCREEN PRINTS / LAURÉATS MEILLEURE SÉRIGRAPHIE 10 PURCHASE PRIZE NEW MEDIA / LAURÉATS MEILLEURE NOUVELLES TECHNIQUES 10 PREVIOUS PURCHASE PRIZE WINNERS / LAURÉATS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES 16 CANADA / CANADA 49 USA / ÉTAts-UNIS 52 ITALY / ITALIE 53 JAPAN / JAPON 54 UNITED ARAB EMIRATES / ÉMIRATS ARABES UNIS 55 SWEDEN / SUÈDE 56 POLAND / POLOGNE 58 AUSTRALIA / AUSTRALIE 60 GERMANY / ALLEMAGNE 60 FINLAND / FINLANDE 61 KOREA / CORÉE 61 ROMANIA / ROUMANIE 63 IRELAND / IRLANDE 64 INDONESIA / INDONÉSIE 65 SLOVENIA / SLOVÉNIE 65 ENGLAND / ANGLETERRE 67 LITHUANIA / LITUANIE 67 BULGARIA / BULGARIE 68 FRANCE / FRANCE 69 AUSTRIA / AUTRICHE 69 ESTONIA / ESTONIE 70 ISRAEL / ISRAËL 70 SLOVAKIA / SLOVAQUIE 71 HUNGARY / HONGRIE 71 SWITZERLAND / SUISSE FACEBOOK & Twitter @arTOTTAWA {MESSAGE FROM THE DIRECTOR} The Ottawa School of Art is pleased to present the Fifth International Miniature Print exhibition in our gallery as part of our 135th anniversary celebrations. Artists from around the world have responded positively to our call and we have an excellent exhibition with almost 300 works by over 100 artists from 25 different countries. -

Autumn Congregation

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA AUTUMN CONGREGATION FOR THE CONFERRING OF DEGREES FRIDAY, OCTOBER TWENTY-SIXTH NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-TWO 0 CANADA O Canada! Our Home and Native Land! True patriot-love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, The True North, strong and free, And stand on guard, O Canada, We stand on guard for thee. O Canada, glorious and free! O Canada, we stand on guard for thee! O Canada, we stand on guard for thee! MUSICAL PROGRAMME by PROFESSOR LESLIE G. CROUCH ORGANIST i PROGRAMME OF CEREMONY THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY AM, Mohammed Youssouf, B.Sc. (Calcutta), M.Sc. (Brit. Col.), Pakistan Zoology Thesis: "Meristic Variation in the Medaka (Oryzias latipes) Produced by Tem O CANADA perature and by Chemicals Affecting Metabolism." Brown, Alistair Chalmers Ramsay, B.Sc. (St. Andrews), Scotland Chemistry Thesis: "A Kinetic Study of the Addition of the Ethyl Radical to Conjugated INVOCATION Dlenes and Related Compounds." by The Reverend W. John Bishop Cavell, Ronald George, B.Sc. (McGill), M.Sc. (Brit. Col.), Quebec Chemistry Thesis: 'The Fluorides of Vanadium." REMARKS Csizmadia, Imre Gyula, Eng. Chem., Polytech. (Budapest), by PHYLLIS GREGORY ROSS M.Sc. (Brit. Col.), Vancouver Chemistry Thesis: "Synthesis and Photolysis of Aromatic Nitrate Esters." Chancellor of the University of British Columbia George, Simon, B.Sc. (Travancore), M.Sc. (Saugar), India Physics Thesis: "A Study of the Spark Spectra of Selenium." CONFERRING OF HONORARY DEGREES Gilson, Denis Frank Robert, B.Sc. (London), M.Sc.( Brit. Col.), by the Chancellor England Chemistry Thesis: "Nuclear Magnetic Resonance and Infra-Red Spectroscopic Studies on Clathrates and Weak Charge Transfer Complexes." THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS Hattingh, Willem Hendrlk Jacobus, B.Sc. -

H 8X12 Ruimte Voor Actuele Beeldende Kunst Space for Contemporary Art Horenweg 37, B-3390 Tielt-Winge Info@H8x12 // +32(0)16 63 27 54

H 8X12 Ruimte voor Actuele Beeldende Kunst Space for Contemporary Art Horenweg 37, B-3390 Tielt-Winge info@h8x12 // +32(0)16 63 27 54 “Where Angels Fear to Tread” Angelo Evelyn 05/04/2009 - 03/05/2009 Angelo Evelyn ° 1942 –St . John, Canada http://www.angeloevelyn.com Evelyn studeerde natuurkunde in Vancouver (Canada), waarna hij in verschillende wetenschappelijke functies werkzaam was. Zijn artistieke carrière begon hij in 1970 als autodidact in Montreal (Canada). Vanaf 1979 studeerde hij grafiek en schilderen aan de Kunsthogeschool in Bremen en West-Berlijn (Duitsland). Vanaf 1983 werkte hij als professioneel kunstenaar in Parijs, Aken, Quebéc en Scandinavië. Verder was hij als gastdocent in steendruk verbonden aan de Kunstacademie in Trondheim, Straatsburg en aan verschillende open A strange new constellation ateliers in Canada en West Europa. In 1998 heeft hij in Eichstätt (Duitsland) met twee Duitse collega-kunstenaars een lithografie atelier opgericht als ontmoetingsplaats voor internationale kunstenaars. Sinds 1993 heeft hij zich met zijn gezin in Nederland gevestigd. Angelo Evelyn ° 1942, St. John, Canada http://www.angeloevelyn.com Evelyn studied physics and mathematics in Vancouver (Canada). Before commencing his art career as an auto- didact in Montreal in 1970. He began his formal art education in 1979 at the art academy in Bremen. After receiving his diploma in 2D design in 1983, he deepened his knowledge of printmaking, in particularly stone lithography by taking part in various advanced workshops at the “Hochschule der Kunst” (Berlin, Germany) in 1984; the “Frans Masereel Centrum”, Kasterlee (Belgium) in 1986 and the RhoK, Brussels (Belgium) in 1987. Since 1983 he has worked and exhibited as an independent artist in Canada, Western Europe and Scandinavia. -

Autumn Congregation

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA AUTUMN CONGREGATION FOR THE CONFERRING OF DEGREES FRIDAY, NOVEMBER FIRST NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-THREE O CANADA O Canada! Our home and Native Land! True patriot-love in all thy sons command. With glowing hearts we see thee rise, The True North, strong and free, And stand on guard, O Canada, We stand on guard for thee. O Canada, glorious and free! O Canada, we stand on guard for thee! O Canada, we stand on guard for thee! PROGRAMME OF CEREMONY O CANADA THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA CONCERT BAND INVOCATION by Reverend Dr. John A. Ross under the direction of SAMUEL E. DAVIS, M.M. REMARKS by Phyllis Gregory Ross Chancellor of the University of British Columbia PROGRAMME CONFERRING OF HONORARY DEGREES Prelude by the Chancellor Joseph Wagner American Jubilee Overture THE DEGREE OF DOCTOR OF LETTERS James A. Baldwin Palestrina - Gordon Hymns THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE Glory to God Malcolm H. Hebb All Glory, Honour, Virtue, Laud INTRODUCTION OF THE CONGREGATION SPEAKER Anthony Donato The Hidden Fortress by John Barfoot Macdonald Ralph Vaughan Williams Folk Song Suite President of the University of British Columbia March—"Seventeen Come Sunday" Intermezzo—"My Bonny Boy" CONGREGATION ADDRESS Dr. Malcolm H. Hebb Processional CONFERRING OF DEGREES IN COURSE C. P. E. Bach Six Little Marches by the Chancellor CONFERRING OF DIPLOMAS Recessional by the Chancellor Clare E. Grundman March Processional GOD SAVE THE QUEEN Reception in the Brock Hall 2 3 THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY Boldt, Walter Bernard, B.A., B.Ed. (Brit. -

Blink PDF Fo SF

The Blink of an I By John Ciampa 1 The Blink of an I Ad aspera ad astra 2 PROLOGUE .................................................................8 THINKER, TINKER, WARRIOR AND WORRIER (STAGE NAMES) ............12 PELLIGIRINI- THE NEW PILGRIMS ..........................14 “DO IT YOURSELF HISTORICITY” ..............................................................18 SONG FOR MY FATHER ..............................................................................23 1936-1946 MELTING IN THE POT .........................28 RETURN OF THE PRODIGAL MOTHER .....................................................32 HOBO-KINDERˆ ............................................................................................34 RESTRICTIVE COVENANTS ........................................................................36 A STITCH IN TIME .........................................................................................38 IT TAKES A VILLAGE .....................................................................................40 MURDER ON HENCHMAN ST ....................................................................44 SAINT ANTHONY’S SCHOOL .....................................................................45 ADRIFT ON AN ICEBERG ............................................................................48 ROD RULE .....................................................................................................51 THE SEARCH FOR LIFE ON NEIGHBORING PLANETS ...........................54 D-DAY ............................................................................................................59 -

Jahresgaben 2010 Bettina Van Haaren Monika Maurer-Morgenstern Bernd Zimmer Jahresgaben 2010

Jahresgaben 2010 Bettina van Haaren Monika Maurer-Morgenstern Bernd Zimmer Jahresgaben 2010 Bettina van Haaren Ärmel, 2010 Linolschnitt auf Papier Format: 42 x 29,7 cm 1961 geboren in Krefeld; 1981–1987 Studium der Bildenden Kunst an der Universität Mainz; zahlreiche Preise, darunter: 1991 Albert-Weisgerber-Preis der Stadt St. Ingbert, Druckgraphik-Preis der SüdwestLB, 1994 Stadtdruckerpreis der Stadt Mainz, 2003 Albert-Stuwe-Preis; seit 2000 Professur für Zeichnung und Druckgraphik an der Tech- nischen Universität Dortmund. Zahlreiche Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland; zahl- reiche monographische Katalogpublikationen; darunter für Kunsthalle Erfurt, Ludwigmu- seum Koblenz, Kunstmuseum Mülheim/Ruhr, Morat-Institut Freiburg, Ostwall-Museum Dortmund, Galerie der Stadt Backnang, Städtische Kunstsammlungen Albstadt, Spend- haus-Museum Reutlingen; lebt in Witten. Jahresgaben 2010 Monika Maurer-Morgenstern Schöner Sonntag, 2010 Kaltnadelradierung Format: Motiv 12,8 x 17,5 cm, Papier 24 x 29,7 cm 1942 geboren in Leipzig; Studium bei Leiko Ikemura, Nancy Spero und Leon Golub; lebt und arbeitet in München. Einzelausstellungen (Auswahl): 2009 Galerie Josephski-Neukum, Issing; Verein für Original-Radierung, München; 2008 Galerie Rolf Ohse, Bremen; 2007 Kunsthandel Marion Grcic-Ziersch; Artothek München (mit 2 weiteren Künstlern); 2005 Galerie Martin Kudlek, Köln; Produzentengalerie Langenargen; 2004 Kunstverein Oberwallis, Schweiz; Radierungen von M.M.-M. befinden sich in der Graphischen Sammlung der Staatsgalerie Stuttgart und in der Staatlichen Graphischen Sammlung München. Jahresgaben 2010 Bernd Zimmer o.T., 2010 (a), o.T., 2010 (b) o.T., 2010 (c), o.T., 2010 (d) 4 Holzdrucke, je 2 Farben, gedruckt auf Bütten Format: 27 x 21,5 cm Auflage: je 20 Stück Bernd Zimmer bietet dieses Jahr 4 verschiedene Holzdrucke an, die jeweils in einer Auflage von 20 Stück vorliegen. -

Angelo Evelyn (München)

Rede für Angelo Evelyn, anlässlich der Ausstellung „Urban Ehm / Angelo Evelyn. Ausge- wählte Arbeiten“ im Bundespatentgericht München, 13. Mai 2011 „Allein der Gedanke (verhilft) einem Gegenstand zur Bedeutung“, schrieb der Historiker Joachim Fest1 in seinem 1988 erstmals erschienenen Italienreisebuch Im Gegenlicht.2 Bauten, Figuren, Feldzeichen, Naturdenkmale, sie alle gewännen „erst durch die Imagination den besonderen Platz im Bewusstsein“3 des Menschen. Tatsächlich ist es genau so. Ob auf einer Landpartie, während einer Studiosus Städtereise oder im Angesicht eines Gemäldes: bloß weil wir zuvor schon wissen, was uns erwartet, worauf wir treffen, weil wir vorgelesen und uns informiert haben, wird die liebliche Niederung die wir durch- streifen zum Ort einer heroischen Schlacht und damit besonders; erscheint uns die bröckelnde Fassade der Kirche an der Ecke wie das Menetekel einer neu emporwachsenden, die Welt verän- dernden Kunstepoche; schauen wir voll Ehrfurcht und unverholener Zuneigung in die tränennassen Augen eines uns wohl bekannten obschon gemarterten Heiligen. Joachim Fest hat Recht. Und doch ist es auch irgendwie noch ganz anders. Gleichhin verdichteter, verwachsener. Denn nicht nur das, was wir uns tatsächlich als Wissen erarbeitet haben, was wir uns ob der erwarteten dinglichen Vorgaben angeeignet, womit wir uns präpariert haben, pflanzt Bedeutung auf (zufällige) Gegenstände wie Seitengewehre auf Karabiner. Auch unsere Geschichte, ein in uns, teils seit unzähligen Generationen, teils aber auch erst in den eben vergangenen Epochen der Jetztzeit eingeschriebener, fest verankerter Code aus Formen und Farben und Bewegungen, aus Dimensionen und Richtungen, aus Symbolen, Metaphern und Anverwandlungen ist dazu fähig. Es existiert ein instinktives Grundwissen, auf das ein jeder von uns zurückgreifen kann. -

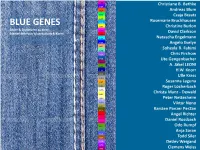

Viktor Nono GGC

ATG Christiane B. Bethke CTA ACT Andreas Blum TAC Czaja Braatz GAT Rosemarie Bruchhausen TGA BLUE GENES AAT Christine Burlon Bilder & Skulpturen zu einer ATA David Clarkson Schnittstelle von Wissenschaft & Kunst ATT TAA Natascha Engelmann TTA Angelo Evelyn AGC Soheyla B. Fahimi CAG GCA Chris Firchow TCG Ute Gengenbacher GTC CGT A. Jäkel LEONI TTG H.W. Knorr CCC Ulle Krass GGG AGT Susanna Laguna GGC Roger Löcherbach AAA AAC Christa Manz - Dewald AAG Peter Nettesheim GGA Viktor Nono GGC CCT Karsten Panzer PerZan ATT Angel Richter ATC Daniel Rossbach ATG CGT Odo Rumpf CGC Anja Saran CCA GCT Todd Siler GCA Detlev Weigand GTA GTC Clemens Weiss Im Rahmen des: Kunstherbst im TBG „Romantik Heute“: BLUE GENES Bilder & Skulpturen zu einer Schnittstelle von Wissenschaft & Kunst Ein Projekt von Ute Gengenbacher & Karsten Panzer PerZan Eröffnung am Montag, 28. Oktober 2013 , 19:30 h in den Foyers und dem Außengelände des TBG Grusswort : Birgit Bischoff Die genetische Kunst ist die Erforschung des Kulturpolitische Sprecherin CDU künstlichen Lebens ebenso wie auch deren Begrüßung : Albert Hanseder-Schiessl Kritik. Sie ist eine der wenigen Kunstformen TechnologiePark Verwaltung der Gegenwart, die nicht rein kunstimmanent Einführung : Prof. Dr. Wolfgang Heiden bleibt, sondern sich zentralen Punkten des Biologe & Informatiker, FB Multimedia , HS Bonn-Rhein Sieg Lebens nähert. Karsten K. Panzer Konzept , Künstler Art & Science Peter Weibel, Mediziner, Medienkünstler und Direktor des ZKM, Zentrum für Kunst und Medientech-nologie, Klang : Klang-Transformation Mitochondrien DNA Karlsruhe von Daniel Rossbach nach PerZan Algorithmen Die Kunst hat einen Feind, er heißt Unwissenheit. Das Ende vom Anfang... Lorenzo Medici, Florenz (um 1449) von Karsten K. -

Cyanomicon 1

©Mike Ware 2014 Cyanomicon 1 Cyanomicon History, Science and Art of Cyanotype: photographic printing in Prussian blue Mike Ware MA DPHIL CCHEM FRSC Honorary Fellow in Chemistry, University of Manchester, UK Scientific Advisor to the National Gallery of Art, Washington, DC www.mikeware.co.uk Buxton 2014 1 ©Mike Ware 2014 Cyanomicon 2 Table of Contents Preface ............................................................................................................................... 6 1 An Introduction in Monochrome ...................................................................... 7 1.1 The legacy of John Herschel ........................................................... 7 1.2 Equivocal blue images ................................................................... 9 1.3 Acceptance of blue photographs .................................................. 11 1.4 Commercial use of blueprint ........................................................ 11 1.5 Artistic renaissance of cyanotype ................................................. 12 1.6 A rare colour in nature ................................................................. 13 1.7 Symbolic blue in art and religion .................................................. 15 1.8 Liberation from blue preciousness ............................................... 17 1.9 Colour language and coordinates ................................................ 18 2 The Invention of Cyanotype ............................................................................ 20 2.1 A brief history of Prussian -

Turmoil in Europe India-EU Ties &

Magzter.com www.worldfocus.in ISSN 2230-8458 443 AUGUST 2017 A Premier Indo-Centric Foreign Affairs Journal Since 1980 PEER REVIEWED / REFEREED RESEARCH JOURNAL Turmoil in Europe & India-EU Ties 37th Year of Publication 100 To Reach this location scan Here QR code US $ 17 Pakistan, Afghanistan & Balochistan /WorldFocus.In /WorldFocusIn EDITORIAL Countries of Europe went out as traders to bring goods and wealth to their countries but they went on to conquer the countries they traded with. They got unlimited wealth back to their countries, that started the modern industrial revolution, and the destruction of industries and technologies in the countries they captured, so that goods made in their countries could sell in their colonies. Today Europe is stopping countries from buying out their hi-tech PEER REVIEWED / REFEREED RESEARCH JOURNAL companies. Recently Germany, France and Italy have asked the European Commission to protect member countries from those trying Volume XXXVIII Number 8 August 2017 to buy industries that have high end duel use military and civilian technology. Germany blocked the takeover of a chip making company G . Kishore Babu Aixtron by China, because it felt the chips could be used in making Editor nuclear weapons. India’s trade with Europe has increased in the recent past as we are Bhabani Dikshit buying a lot of weapons and the technology to make them in India. Be Managing Editor it for the Army, Navy or Air Force. Stopping terror in many European countries by sharing intelligence Stuti S. Mandala with them is a new area of cooperation between Europe and India. -

POLITIK UND RELIGION in DEN USA Magazin Der Katholischen

2 2 . J a h r g a n g - A u s g a b e 2 - 2 0 0 6 AGORAMagazin der Katholischen Universität Eichstätt-IIngolstadt Jungen als schwaches Geschlecht? „Kleine Kerle in Not“, „Böse Buben, kranke Kna- ben“ – viele Medien sehen Jungen in einer kollekti- ven Krise. Doch wie sehen diese das selbst? Eine Analyse von Gruppendiskussionen unter Schülern. S. 14 NNEEUUEE MMAANNNNSS-B-BBBIILLDDEERR DER SOZIOLOGIE Gute Sozialarbeit per Mausklick? DER SOZIOLOGIE Der Sozialbereich hat sich zu einem Wirtschafts- zweig mit großem Potenzial entwickelt. Im Zuge ei- ner betriebswirtschaftlichen Professionalisierung kommt verstärkt Informationstechnologie Einsatz. S. 19 Vom Infomangel zum Infoüberfluss Medien spiegeln den gesellschaftlichen Wandel wi- der und prägen diesen gleichzeitig mit. Die rasante Zunahme der Medienangebote fordert sowohl die Nutzer als auch die Medienmacher heraus. S. 21 Zufriedenheit als Lippenbekenntnis? Kundenzufriedenheit wird meist als wichtiges Unternehmensziel gesehen und entsprechend er- fasst. Doch die gewonnenen Erkenntnisse werden in vielen Firmen nicht systematisch umgesetzt. S. 24 Eine Reise zu den anderen Die kulturelle Differenz von Gastgebern und Gästen macht Ethnotourismus attraktiv. Ethnizität jenseits von Folklore bietet indigenen Gruppen in Chile die Möglichkeit zur Teilhabe am Tourismusmarkt. S. 26 GOD BLESS AMERICA – POLITIK UND RELIGION IN DEN USA Liebe Leserin, lieberEditorial Leser, ie Deutschen, und sie nicht allein, besit- burenrate in Deutschland und die Frage „Wa- zen die Gabe, die Wissenschaften unzu- rum bekommen deutsche Frauen keine Kin- Dgänglich zu machen“, soll Johann Wolf- der mehr?“. Unsere Wissenschaftler ergänzen gang von Goethe einmal gesagt haben. Böse die öffentliche Debatte um die gleichberech- Zungen fügen vielleicht hinzu, dass die Wis- tigt zu stellenden Frage „Warum wollen deut- senschaften nicht nur unzu- sche Männer erst so spät gänglich, sondern bezogen (und vielleicht zu spät) Kin- auf ihre Forschungsgegen- der, und was kann man da- stände gelegentlich auch gegen tun?“.