Antología Personal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

“Coloquio Con Mis Nietos”, Por Teresa León De Noboa

Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo de Bolívar Coloquio con mis Nietos Teresa León de Noboa Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" 2007 Saludo en mi “Coloquio con mis nietos” a mis inefables amigas las escritoras, Alicia Yánez Cossío con su libro “El viaje de la abuela” y Violeta Luna con el suyo, “El pañolón de la Abuela” 2 3 El rincón de la abuela Se dice que los libros para niños no deben de ser tristes; pero la realidad de nuestras vidas está matizada de alegrías y tristezas. Justamente mi coloquio cobra formar en este escenario que lo llamo “el rincón de la abuela” el cuartito de las mamparas de vidrio a la orilla del amplio corredor del piso alto, como quien dice a la orilla del tiempo, en donde escribo o sueño con los ojos despiertos. La casa paterna, con la ausencia de los hijos que defino en una frase clave “En dimensión de la Ternura”: suave presencia esquiva / de anticipada ausencia… poco a poco fue quedándose solitaria cuando cada uno de ellos debía partir hacia la Capital para continuar con sus estudios superiores, hasta que un día se fueron todos y no pude soportarlo. La vida me ofreció, ya en la edad otoñal, una nueva oportunidad de acceder a la visión cultural del mundo, hasta tanto reducida al ámbito provinciano. Además, mi permanencia en Quito fue muy especial, puesto que coincidió con los sucesivos matrimonios de mis hijos en cuanto terminaban sus estudios y aún antes de concretar su vida profesional, lo que nos brindó la feliz coyuntura de ofrecerles el apoyo inicial, en la casa confortable que su padre logró levantar para ellos, sin que tuvieran que pasar por ambientes ajenos y desconocidos. -

La Nacion M. O. B

EDICION DE 18 PAGINAS PRECIO EN TODO EL M. O. B s EL PAIS: 30 CENTAVOS L A N ACIO N •UÀ' AÑO X .st'|“fI301° » i , r ,| Po0/ „ L “ to fi \'o'~ s a n t ia g o d e c h il e , l u n e s s d e e n e r o DE 1927 AGUSTINAS 1253 . 1263 Núm. 3,641 VXZ.ErONO ZNGLEg 3113 - 311« # -----------------------------------------------— ----------------- “TBT « M«j¡ de lat _ : Sanft. M| s al i,s tro, Un o a i® ||i oieoto | CAMISA en buen bramante, forma imperio, adore nada oon calados, a $ 3.70 OAX&ON haciendo Juego, a $ 3.70 VESTIDO de Espumilla aeda ceas en colores de gran modelo de notada« talles 48, a S 170. m ■ § M Una Jornada Femenina^ ^ DE ATRACCIONES GIGANTESCAS!! Moda, Oalidad, Distinción y Precios muy Rebajados c pagi1 íeses f son las principales características!! o en« t partí ficaia ySE INICIA HOY!! orapros SOMBRERO en paja florlna, blanco y en # J jVea las Vidrieras de la calle Estado!! GUANTES hilo color, excelente calidad, loe oolores de moda, con adornos cinta J^J ra sefioraa, a seda, a \ % 25 $ 5 .9 0 arma kimono, ▼edad d® m odelo«, r Vi!tu a «> 1 L'A N ÂËÏÔÎ^-i'Eunes'S dc'Eners'Hé T527 j - . Dra. JUANA DIAZ MUÑOZ Dr. ALBERTO FANATT Dr. AGUSTIN IN0STR0ZA Especialista enfermedades señora» Cirugía general, niños. Cátedra y niños; 2 a 4. Claras 846. Telé 2851 Ausente en Europa. Teléfono GUIA PROFESIONAL 446. Estación, ----- OLTEA fono 4908, Delicia» 1410. -

Representación De La Violencia En La Novela Del Narcotráfico Y El Cine Colombiano Contemporáneo

University of Kentucky UKnowledge University of Kentucky Doctoral Dissertations Graduate School 2010 REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA NOVELA DEL NARCOTRÁFICO Y EL CINE COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO Claudia Ospina University of Kentucky, [email protected] Right click to open a feedback form in a new tab to let us know how this document benefits ou.y Recommended Citation Ospina, Claudia, "REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA NOVELA DEL NARCOTRÁFICO Y EL CINE COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO" (2010). University of Kentucky Doctoral Dissertations. 45. https://uknowledge.uky.edu/gradschool_diss/45 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at UKnowledge. It has been accepted for inclusion in University of Kentucky Doctoral Dissertations by an authorized administrator of UKnowledge. For more information, please contact [email protected]. ABSTRACT OF DISSERTATION Claudia Ospina The Graduate School University of Kentucky 2010 REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA NOVELA DEL NARCOTRÁFICO Y EL CINE COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO ABSTRACT OF DISSERTATION A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the College of Arts and Sciences at the University of Kentucky By Claudia Ospina Lexington, Kentucky Director: Dr. Susan Carvalho, Associate Provost for International Programs Lexington, Kentucky 2010 Copyright © Claudia Ospina 2010 ABSTRACT OF DISSERTATION REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA EN LA NOVELA DEL NARCOTRÁFICO Y EL CINE COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO This dissertation analyzes the representation of violence in Colombian novels and films from the last two decades of the XX century. Aided by current theories of violence and representation on the one hand, and an interdisciplinary methodology that analyses the phenomenon of the violence of drug trafficking from different perspectives on the other, my analysis examines the challenges and limits of literary and cinematic representation as it grapples with the extreme realities of life in Colombia’s major cities. -

Diario Íntimo De Chile. Letras Mayores En Tiempos De Pandemia Ha Sido Publicado Por La Editorial UV En Colaboración Con Gerópolis

LETRAS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA Universidad de Valparaíso Vicerrectoría de Vinculación con el Medio Rector (s): Christian Corvalán Rivera Vicerrectora (s): Patricia Reyes Olmedo Directora de Centro Gerópolis: Viviana García Miembros Consejo Ejecutivo Mixto: Alicia Gálvez y Juan Pinilla Coordinadora de Vinculación: Javiera Basáez Comunicadora: Constanza Castillo Equipo Gerópolis Director editorial: Cristián Warnken Editor general: Ernesto Pfeiffer Comunicaciones y distribución: Jovana Skarmeta Administración: Francisca Oyarce Colección Prosas • Primera edición Valparaíso, Chile • Noviembre 2020 ISBN: 978-956-214-221-2 Diseño y diagramación: Felipe Cabrera y Gonzalo Catalán Corrección de estilo: Rubén Dalmazzo y Arantxa Martínez Corrección de pruebas: Arantxa Martínez Selección general de los textos: Javiera Basáez, Constanza Castillo, Rubén Dalmazzo, Alicia Gálvez, Arantxa Martínez, Juan Pinilla, Esteban Salinero, Jovana Skarmeta, Ernesto Pfeiffer y Cristián Warnken Ordenación cronológica de los textos: Cristián Jofré Coordinación general de la convocatoria: Constanza Castillo Catalogación general de los textos recibidos: Francisca Oyarce editorial.uv.cl contacto: [email protected] Los textos de esta publicación fueron parte de la convocatoria «Diario íntimo de Chile. Letras mayores en tiempo de pandemia», realizada por la Editorial UV y Gerópolis UV. La reproducción de estos textos está permitida, siempre y cuando se mencione la fuente y el autor o autora. 2 / LETRAS MAYORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA / 3 «Me parece que lo mejor de todo es que, lo que pienso y siento, al menos lo puedo escribir, de lo contrario, me asfixiaría completamente». Anne Frank, 16 de marzo de 1944 Índice Agradecimientos 7 Prólogo de Agustín Squella 9 Nota a la edición 13 Marzo 15 Abril 71 Mayo 123 Junio 351 Índice onomástico 595 Agradecimientos Agradecemos a todas las personas mayores que enviaron sus textos y que tuvieron la valentía de compartir su intimidad en tiempos de pandemia. -

Tag Sale --- Free

■". T ■■■.*.■ . "r L.: i f M - MANCHESTER HERALD. Tuesday, May 6, 1986 SPORTS CLASSIFIED ADVERTISING 643-2711 New director Celtics eliminate CAMPERS/ MUSICAL faTlMISCEIlANEOUS I WANTED TO [5 j]C A H 8 1 learning ropes the Atlanta Hawks I APARTMENTS FOR SALE TRAILERS FOR RENT Merchandise |re|KSS ITEMS [SiJFORSALE BUY/TRADE . p a g e 3 . p a g e 9 Four Place Trailer ( For Electric Lawn Mower. Lt. storm & Screen door. 30" Wanted to buy. Sleep snowmobile, ATV, triK- ypt. 3 HP. Cord, gross X 78V4" $5.00. Telephone sofo-comfortable and co torsetc.) Excellent condi FURNITURE catcher. $60 646-6794. 643-4751. lor TV both In good Honda Civic 1978.4-speed, tion, rear swing gote Interviewing for 1 bed condition. 646-7917. front wheel drive, 1200cc ayallable, 3500 lb. capac Block Decker Electric 18" For sale Appuls acoustic Childs 16" Bicycle. Boys, ity. $1,000 649-4091 after room townhouse type electric guitar and Peavy girls, solid rubber tires, engine, tires good, body apartment at Center lawn mower. Good condi very good, needs some 6pm. tion. $80 649-4649. amp. $500 or best offer. training wheels. $60 646- Park, second and third Call after 7, 643-7969. 6794. Automotive engine work. 78,000 miles. floor. Single lady pre King - Sized bed. Firm $650. 742-7463 after 6pm. MOTORCYCLES/ ferred. Washer/dryer, ap mattress. Two twin box springs. Frame. Excellent Jordan Pool Table. 70" MOPEDS pliances, storage, less I FARM SUPPUES 38". Two 48" sticks, one heat and utilities. ^80 Call condition. Will be sold with 2 complete sets of AND EQUIPMENT I MISCELLANEOUS 36" stick. -

DIOS QUIERA QUE EN LA OTRA VIDA Monólogo Con Monigote

ARMANDO JOSÉ SEQUERA DIOS QUIERA QUE EN LA OTRA VIDA Monólogo con monigote CARAVASAR LIBROS 1 “PRESTIDIGITADOR. ¿Y qué teatro puede salir de un sepulcro?” Federico García Lorca. EL PÚBLICO. 2 Personajes María José Mujer entre cuarenta y cinco y cincuenta años. En cada uno de los ocho cuadros, excepto en el último, su vestimenta es la misma, propia de un ama de casa actual de clase media baja, esposa de un oficinista. En la octava, viste totalmente de negro. José María Monigote que puede o no tener rasgos faciales, según el gusto de quien dirija. En caso de no tenerlos, se sugiere su parecido con los muñecos de madera articulados o las representaciones que de estos hacía el pintor italiano Giorgio de Chirico. En todo momento, el monigote debe verse como tal, incluso cuando en el primer cuadro está en cama. También en el tercer cuadro, durante el desayuno. 3 Escenarios El de los siete primeros cuadros corresponde a un apartamento pequeño. El espacio donde se mueve María José comprende una cocina y una sala comedor, con su respectivo mobiliario. Al fondo, hay dos puertas: la de la izquierda da a una habitación. La otra a un baño. A izquierda o derecha, según se pueda o prefiera, una tercera puerta conduce a la calle. En las paredes hay repisas con adornos, reproducciones de cuadros, etc. La habitación debe estar amoblada en la parte visible al público, con los elementos habituales: una cama matrimonial, mesas de noche, un armario con espejo, una cómoda. Queda a voluntad de quien dirija colocar un techo de paneles o plafones sobre el escenario. -

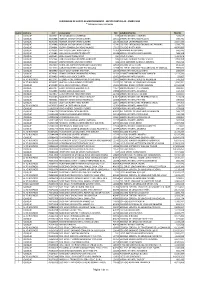

Nombre Organización Comunitaria Fecha Elección Fecha Término

Cantidad Nombre Organización Comunitaria Fecha elección Fecha término Número PJ Estado Fecha PJ Lugar de reunión Cargo Nombre socios AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS BANDA ESCOLAR E INSTRUMENTAL DE LA ESCUELA D 91 10/04/2017 10/04/2020 1478 VIGENTE 19/03/2001 192 EL ROBLE 4016 Presidente BECERRA SILVA ALEJANDRA VIRGINIA Secretario GARRIDO REINOSO JOSSELINE ORIANA Tesorero ESPINOZA ESPINOZA MARCELA ALEJANDRA Primer Director SILVA REYES PAMELA IVONNE Segundo Director VEGA JOFRE CAROLINA ANDREA AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS BANDA ESCOLAR LICEO DOMINGO SANTA MARIA 07/11/2013 07/11/2016 3899 VENCIDA 17/06/2013 18 PJE. OLLAGUE 1109 POBLACION LOS INDUSTRIALES Presidente LAGOS DIAZ ISABEL DEL CARMEN Secretario TORO ARAYA PATRICIO ALBERTO Tesorero ALCOTA ROJO MARIO RICARDO Primer Director ORTEGA SAN JUAN ARNALDO ALEJANDRO Segundo Director RODRIGUEZ RIQUELME JOSE ANTONIO AGRUPACION DE PADRES Y FAMILIARES DE NIÑOS CON CARDIOPATIAS MARTINA GODOY CARVAJA 21/03/2010 21/03/2013 2991 VENCIDA 21/09/2009 0 18 DE SEPTIEMBRE 1000 Primer Director ESPINOZA MEDEL CARLA ALEJANDRA Segundo Director MOLLO CISTERNAS CARLA MAGDALENA AGRUPACION DE PADRES Y FAMILIARES DE NIÑOS INSULINOS DEPENDIENTES DE ARICA 16/06/2018 16/06/2021 1440 VIGENTE 25/01/2001 32 18 DE SEPTIEMBRE 1000 HOSPITAL DR. JUAN NOE Presidente MONTENEGRO TORRES DANILO DAVID Secretario ESPINOZA ORTIZ CAROLINA Tesorero SEPULVEDA CANALES MARIA DANIELA Primer Director NÚÑEZ SAAVEDRA AMANDA ROSA Segundo Director HEREDIA GODOY MARCO ANTONIO CENTRO DE PADRES COLEGIO DIFERENCIAL COLIBRI DE ARICA 15/03/2018 -

Telenovelas De La Década De 1980 Esta Es La Lista De Todas Las Novelas Producidas En Esa Década: • Verónica 1981 • Toda U

Telenovelas de la década de 1980 Esta es la lista de todas las novelas producidas en esa década: 1980 1981 1982 • • Al final del arco • Espejismo El amor nunca iris • Extraños muere • • Al rojo vivo caminos del amor Chispita • • Ambición • El hogar que yo Déjame vivir • Aprendiendo a robé • El derecho de amar • Infamia nacer • • El árabe • Juegos del En busca del • Caminemos destino Paraíso • • Cancionera • Una limosna de Gabriel y • Colorina amor Gabriela • • El combate • Nosotras las Lo que el cielo • Conflictos de un mujeres no perdona • médico • Por amor Mañana es • Corazones sin • Quiéreme siempre primavera • rumbo • Toda una vida Vanessa • Juventud • Vivir • Lágrimas de amor enamorada • No temas al amor • Pelusita • Querer volar • Sandra y Paulina • Secreto de confesión • Soledad • Verónica 1983 1984 1985 • Amalia Batista • Los años felices • Abandonada • El amor ajeno • Aprendiendo a • El ángel caído • Bianca Vidal vivir • Angélica • Bodas de odio • Eclipse • Los años pasan • Cuando los hijos • Guadalupe • Esperándote se van • La pasión de • Juana Iris • La fiera Isabela • Tú o nadie • El maleficio • Principessa • Vivir un poco • Un solo corazón • Sí, mi amor • Soltero en el aire • Te amo • La traición • Tú eres mi destino 1986 1987 1988 • Ave Fénix • Los años • Amor en silencio • El camino perdidos • Dos vidas secreto • Como duele • Dulce desafío • Cautiva callar • Encadenados • Cicatrices del • La indomable • El extraño alma • Pobre señorita retorno de Diana • Cuna de lobos Limantour Salazar • De pura sangre • El precio de la -

Sector Particular

SUBVENCION DE APOYO AL MANTENIMIENTO - SECTOR PARTICULAR - ENERO 2013 * Valores en pesos corrientes regioncomuna rut sostenedor rbd establecimiento Monto 1 IQUIQUE 2883961 IRIS ALVARADO CONTRERAS 139JARDIN INFANTIL CONEJITO 307,637 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12511JARDIN INFANTIL NOCTILUCAS 190,791 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12579ESCUELA LATINOAMERICANA 2,827,589 1 IQUIQUE 3626948 NORMA JIMENA VARAS GUERRA 12741COLEGIO LATIONOAMERICANO LAS PARINAS 1,509,770 1 IQUIQUE 3794804 GLORIA ESMERALDA ROJAS MUNOZ 12515COLEGIO ÑUSTA KORI 4,870,085 1 IQUIQUE 4328698 NELLY RUTH SAEZ ARREDONDO 12709ACADEMIA NERUDIANA 660,445 1 IQUIQUE 4725486 ANA MARIA ALMONTE BENNETT 12648JARDIN INFANTIL HAPPY GARDEN 588,368 1 IQUIQUE 5289531 JOSE ALBERTO BAEZ SOZA 134 LICEO ATENEA 1,769,846 1 IQUIQUE 5352564 CARLOS ALFONSO MONTES GONZALEZ 144 COLEGIO IQUIQUE YOUNG SCHOOL 1,783,708 1 IQUIQUE 5359127 OSCAR FERMIN GAJARDO CASTRO 129 LICEO SUPERIOR GABRIELA MISTRAL 794,214 1 IQUIQUE 5584839 SONIA DEL CARMEN MONTANO VALDIVIESO 12559 COLEGIO LITTLE STARS 851,114 1 IQUIQUE 5617555 CARLOS GILBERTO OJANE FUENZALIDA 12698 ESC ESP DE LENGUAJE STA CAROLINA DE MATILLA 999,826 1 IQUIQUE 5800890 GILDA OLGA CORREA SANTANA 12545JARDIN INFANTIL EL LLAMITO 206,034 1 IQUIQUE 6274981 YENNY CRISTINA SAN MARTIN ALFARO 12593 J I SAINT MARGARETH ROSE GARDEN 1,111,580 1 IQUIQUE 6570456 AMICA JULIA LUCIC ZURITA 12661JARDIN INFANTIL PUKARA 59,907 1 ALTO HOSPICIO 6621941 ELIZABETH DEL CARMEN OVIEDO AGUIRRE 12691 JARDIN INFANTIL JESUS DE NAZARETH 546,263 1 ALTO -

Resultados Fondo De Innovación De Educación Parvularia 2019

RESULTADOS FONDO DE INNOVACIÓN DE EDUCACIÓN PARVULARIA 2019 PROYECTOS ADJUDICADOS: Puntaje Folio Nombre establecimiento Región Comuna Nombre proyecto Puntaje Bonificación Estado Monto Final Metropolitana de Implementación de estrategias para potenciar el juego, el 10603 Jardín infantil mi pequeño tesoro Paine 100,0 10,0 110,0 Adjudicado $ 4.000.000 Santiago arte y la creatividad en los párvulos Jardín Infantil Cumbre Volcán Nevados de Metropolitana de 11141 Renca Desafiando el movimiento 99,0 9,9 108,9 Adjudicado $ 3.000.000 Incahuasi Santiago 13340 Jardin infantil Esperanza De Antofagasta Antofagasta Patio de integración sensorial 99,0 9,9 108,9 Adjudicado $ 3.000.000 11523 Jardín Infantil y Sala cuna Tañi-Ruka De Valparaíso Catemu No les enseñes a caminar...enséñales a volar.... 99,0 9,9 108,9 Adjudicado $ 4.000.000 Sala Cuna y Jardín Infantil Intercultural Kume mongen pu pichikeche chilca ruka Katemu, El buen 13282 De Los Ríos Valdivia 99,0 9,9 108,9 Adjudicado $ 4.000.000 Katemu vivir de los niños y niñas del jardín Katemu Jardín Infantil y Sala Cuna Miguitas de 11432 Del Bíobío Curanilahue Moverse en Libertad 98,0 9,8 107,8 Adjudicado $ 4.000.000 Ternura 13801 Sala cuna y Jardín infantil Campanita De Ñuble Portezuelo Pinto mi mundo con flores 97,3 9,7 107,0 Adjudicado $ 3.000.000 11150 Sala Cuna y Jardín Infantil Mi Despertar Del Bíobío Mulchén Descubriendo nuestro entorno a través de la Ciencia. 97,0 9,7 106,7 Adjudicado $ 4.000.000 Sala cuna y Jardín infantil VTF Pequeña ilusion 13489 Del Bíobío Talcahuano Jardín, memoria viva a través del arte 96,3 9,6 105,9 Adjudicado $ 2.000.000 Santa Clara, Talcahuano. -

Organizaciones Comunitarias Comuna De Vallenar Juntas De Vecinos Urbanas

N° ORGANIZACIONES COMUNITARIAS COMUNA DE VALLENAR JUNTAS DE VECINOS URBANAS NUMERO PERSONALIDAD CARGOS DIRECTIVA R.U.T. DIRECCION FONO CORREO ELECTRONICO VIGENCIA DIRECTIVA DIRECTIVADIRECCION SEDE COMUNITARIA DESDE HASTA 1.- JUNTA DE VECINOS BARRIO ESTACIÓN RES. N° 119 - 18-08-1992 PRESIDENTE JUAN CORTES OLGUIN 15.745.291-6 CALLE SARGENTO ALDEA N° 326 VALLENAR CENTRO 051-614964 18-02-2011 18-02-2014 CALLE SARGENTO ALDEA N° 326 VALLENAR CENTRO SECRETARIO ANDRES RIVERA ARANCIBIA 12.349.431-8 PASAJE M.A.ROMO N° 394 VALLENAR CENTRO 98710493 TESORERO SERGIO RIVERA FIGUEROA 03.827.747-2 PASAJE M.A.ROMO N° 394 VALLENAR CENTRO 051-611589 SUPLENTE MARICEL BRICEÑO 17.644.511-4 CALLE COQUIMBO N° 930 VALLENAR CENTRO SUPLENTE SUPLENTE 2.- JUNTA DE VECINOS N° 1 SARGENTO ALDEA RES N° 0019 04-11-1991 PRESIDENTE CELIA VERGARA VALERIA 08.864.680-0 CALLE ACONCAGUA N° 985 VALLENAR CENTRO 75294355 [email protected] 13-04-2013 13-04-2016 CALLE SARGENTO ALDEA N° 630 SECRETARIO DARWIN RIVERA CASTILLO 18.218.535-3 AVENIDA COSTANERA N° 923 TESORERO ATRIZ URTULLA GALLEGUILLOS 09.522.196-3 SARGENTO ALDEA N° 550 VALLENAR CENTRO SUPLENTE MARCELA GODOY GODOY 12.804.774-3 J.J.VALLEJOS N° 1080 VALLENAR CENTRO 88975079 [email protected] SUPLENTE ELENA LIZAMA KNOCRT 08.699.012-9 J.J.VALLEJOS N° 1087 VALLENAR CENTRO SUPLENTE ANDRES QUINTANA CANALES 08.856.520-7 J.J.VALLEJOS N° 1040 VALLENAR CENTRO 3.- JUNTA DE VECINOS UNION MARTINEZ PRESIDENTE MONICA MALDONADO M. 09.731.243-5 CALLEJON MARTINEZ N° 31 B SECTOR AVENIDA MATTA 99565810 21-07-2012 21-07-2015 SECRETARIO NOLVIA ROJA ZEPEDA 04.784.916-0 ATACAMA N° 240 VALLENAR CENTRO 051-613449 TESORERO PATRICIA PAREDES PERALTA 11.380.074-7 CALLEJON MARTINEZ N° 31 B SECTOR AVENIDA MATTA 77170321 SUPLENTE OLGA ORDENES VALDIVIA 13.327.731-5 CALLEJON MARTINEZ N° 2 SECTOR AVENIDA MATTA SUPLENTE GUIDO ZULETA 05.654.111-K SUPLENTE 4.- JUNTA DE VECINOS VILLA AMBROSIO O"HIGGINS RES.N°0078 -04-11-1991 PRESIDENTE NELIDA CUADRA ORDENES 08.879.831-7 PASAJE JUAN A. -

¿Qué Es Lo Importante En La Vida?

¿Qué es lo importante en la vida? Estas 215 cartas fueron escritas en septiembre de 2018, ante la convocatoria lanzada por Carlos Alejandro Ponzio de León (ElSur El Sur) para el proyecto “¿Qué es lo importante en la vida?”. Aquí se reproducen los textos íntegros sin edición. 1 León, Guanajuato, 19 de septiembre del 2018 Querida Beatriz: Han pasado ya 33 años desde aquel terremoto devastador de la Ciudad de México en 1985 y un año de aquel otro en el 2017. Escuché que un familiar tuyo, lamentablemente, perdió la vida en aquel desastre natural del 2017. Lamento mucho tu pérdida y espero pronto te puedas recuperar. Un primo mío también perdió la vida, sin que pudiera despedirme ni hablar con él. Ello me ha hecho pensar sobre lo que en verdad importa en esta vida, y la verdad pienso que las cosas materiales y la riqueza van y vienen, quizá todo eso nos provoque alegría, pero esa felicidad será temporal y tarde o temprano se irá, lo último que quedará son aquellas personas que te quieren como lo es tu familia y amigos. Lo peor es que a veces dejamos ir gente que en verdad nos quiere por las ganas de tener algo que en realidad no es necesario. Es por eso que es importante saber y apreciar aquellas personas que nos hacen sentir verdaderamente felices y que no sea una felicidad no sea temporal, sino que sea para toda la vida. La vida puede irse en un abrir y cerrar de ojos, tarde o temprano nos iremos de este mundo, y para que nuestra retirada no sea en vano tenemos que aprovecharla al máximo siendo felices y divirtiéndonos, y no perdiendo demasiado tiempo estando deprimidos.