§ Tvdi Medievali

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mirella Montanari Vicende Del Potere E Del Popolamento Nel Medio Novarese (Secc

Mirella Montanari Vicende del potere e del popolamento nel Medio Novarese (secc. X-XIII). [A stampa in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, CII (2004), pp. 365-411 © dell’autrice - Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”] L’anfiteatro collinare che chiude a meridione la sponda occidentale del Lago Maggiore, con i suoi avvallamenti intermorenici ricchi di stagni e i suoi dossi boscosi, è stato sin dall’epoca preistorica un’area di frequentazione privilegiata dalle popolazioni umane. Il popolamento della regione collinare sovrastante il basso Verbano occidentale, entro la quale sono compresi gli odierni abitati di Invorio Superiore ed Inferiore, Paruzzaro, Montrigiasco e Oleggio Castello, ha avuto origine e sviluppo in stretta relazione con la grande via di comunicazione che, nell’alto medioevo, collegava la capitale del regno italico, Pavia, alle terre dell’Europa centrale correndo sul lago Maggiore e sul fiume Ticino, allora navigabile sino alla confluenza nel Po1. Sui percorsi stradali ad essa paralleli, che collegano le città di Novara e di Pavia alla Val d’Ossola e al valico alpino del Sempione, si innestarono sin dall’antichità due principali assi viari trasversali di collegamento con gli importanti passi alpini della Valle d’Aosta. Ad un primo e più battuto itinerario che, attraversando Biella, Gattinara, Romagnano Sesia e l’area di Borgomanero e, passando per Paruzzaro, si apriva sia verso Arona e il lago Maggiore, sia verso Pombia e il medio corso del Ticino, dovette corrispondere già in età protostorica quello complementare, ma altrettanto importante, che dai passi aostani per Biella e la strada Cremosina, raggiunge a Pogno il lago d’Orta e di lì prosegue per Gozzano, Invorio Inferiore e Paruzzaro fino ad Arona2. -

Itinerari Archeologici in Provincia Di Novara

ITINERARI ARCHEOLOGICI IN PROVINCIA DI NOVARA E-mail: [email protected] - www.provincia.novara.it Tel. 0321 378443-472 - Fax 0321 378479 con il contributo di APPUNTI Iniziativa promossa dall’Assessorato al Turismo della Provincia di Novara in collaborazione con La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie Ideazione del percorso: Maria Rosa Fagnoni Progetto scientifi co: Filippo Maria Gambari, Giuseppina Spagnolo Garzoli Testi di: Angela Deodato, Paola Di Maio, Maria Rosa Fagnoni Progetto grafi co editoriale: Michele Sansone, Maria Rosa Fagnoni Traduzioni: Claudio Pasquino Documentazione fotografi ca: Archivio fotografi co della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Archivio fotografi co del Museo Civico del Broletto di Novara, Archivio fotografi co del Museo Civico Archeologico di Arona, Archivio ATL della Provincia di Novara, Archivio fotografi co del Comune di Varallo Pombia, Giacomo Gallarate, Mario Finotti, Maria Rosa Fagnoni, Paola Colombo Cartografi a: Legenda S.r.l. Grafi ca e stampa: Italgrafi ca Copyright Provincia di Novara Si ringraziano per la preziosa collaborazione la Diocesi di Novara “Uffi cio per l’Arte Sacra e i Beni Culturali”, le Amministrazioni Comunali, i privati, i Reverendi Parroci, il Parco Naturale del Monte Fenera, il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, il Gruppo Storico Archeologico Castellettese, i Musei Civici di Novara, Arona, Oleggio e Varallo Pombia, il Museo Lapidario della Canonica di Santa Maria di Novara, che grazie alla loro disponibilità hanno permesso la realizzazione dell’iniziativa Foto di copertina: Novara - Lapidario della Canonica di Santa Maria “Rilievo della nave” - frammento di sarcofago con rilievo rappresentante scena di pesca (III-IV secolo d.C.) Con questa pubblicazione abbiamo voluto valorizzare i siti e i musei archeologici del novarese, un’area che ospita più del sessanta per cento dei ritrovamenti presenti nel territorio regionale. -

Provincia Di Novara

Provincia di Novara DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO DECRETO DICH. INESISTENZA USI AGRATE CONTURBIA 04/12/1934 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI AGRATE CONTURBIA 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI SITUAZIONE DA SITUAZIONE DA AMENO 01/03/1994 DEFINIRE DEFINIRE DECRETO ASSEGNAZIONE A ARMENO 02/07/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI ARONA 19/10/1934 COMMISSARIALE CIVICI ATTI VARI SENZA BARENGO - - DECRETO DECRETO ASSEGNAZIONE A BELLINZAGO NOVARESE 07/02/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIANDRATE 25/04/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BIANDRATE 16/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BOCA 05/02/1940 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. INESISTENZA USI BOGOGNO 04/12/1934 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI BOGOGNO 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BOLZANO NOVARESE 21/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BOLZANO NOVARESE 22/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BORGO TICINO 27/11/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA ATTI VARI SENZA BORGOLAVEZZARO - - DECRETO DECRETO DICH. INESISTENZA USI BORGOMANERO 06/02/1940 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A BRIGA NOVARESE 03/01/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A BRIGA NOVARESE 15/05/1939 COMMISSARIALE CATEGORIA DATA COMUNE TIPO ATTO SOTTOTIPO ATTO ATTO ATTI VARI SENZA BRIONA - - DECRETO DECRETO DICH. INESISTENZA USI CALTIGNAGA 30/05/1935 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO DICH. INESISTENZA USI CALTIGNAGA 12/05/1939 COMMISSARIALE CIVICI DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMERI 25/06/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CAMERI 26/06/1935 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARPIGNANO SESIA 21/05/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO ASSEGNAZIONE A CARPIGNANO SESIA 22/05/1934 COMMISSARIALE CATEGORIA DECRETO DICH. -

Guidelines of Modern Management of Historic Ruins : Best Practices

Institutions participating in the elaboration of the publication: Lublin University of Technology (Poland) Matej Bel University (Slovakia) The Institute of Theoretical and Applied Mechanics of The Czech Academy of Sciences (Czech Republic) Polish National Committee of The International Council on Monuments and Sites Icomos (Poland) City of Zadar (Croatia) Links Foundation – Leading Innovation and Knowledge for Society (Italy) Italian Association for The Council of Municipalities and Regions of Europe (Italy) Venetian Cluster (Italy) Municipality of Velenje (Slovenia) Zadar County Development Agency Zadra Nova (Croatia) Team of authors: Bugosław Szmygin (project coordinator) Maciej Trochonowicz Miloš Drdácký Alenka Rednjak Bartosz Szostak Jakub Novotný Marija Brložnik Andrzej Siwek Patrizia Borlizzi Rudi Vuzem Anna Fortuna-Marek Antonino Frenda Marko Vučina Beata Klimek Silvia Soldano Jernej Korelc Katarzyna Drobek Marco Valle Darja Plaznik Ivan Murin Raffaella Lioce Danijela Brišnik Dagmara Majerová Dario Bertocchi Breda Krajnc Jana Jaďuďová Camilla Ferri Urška Todorovska-Šmajdek Iveta Marková Daniele Sferra Milana Klemen Kamila Borseková Sergio Calò Lucija Čakš Orač Anna Vaňová Maurizio Malè Branka Gradišnik Dana Benčiková Eugenio Tamburrino Urška Gaberšek Ivan Souček Patricija Halilović Krasanka Majer Jurišić Martin Miňo Rok Poles Boris Mostarčić Jiří Bláha Marija Ževart Iva Papić Dita Machová Helena Knez Wei Zhang Drago Martinšek Publication within project “RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences”, supported by the Interreg CENTRAL EUROPE Programme funded under the European Regional Development Fund. GUIDELINES OF MODERN MANAGEMENT OF HISTORIC RUINS BEST PRACTICES HANDBOOK Guidelines for modern management of historic ruins. -

Il Capitolo Di San Giulio D'orta E Le Sue Proprietà Dalla Prima Documentazione Al Secolo XV

Rosa Rossi, Il Capitolo di San Giulio d'Orta e le sue proprietà dalla prima documentazione al secolo XV relatore prof. G. Soldi Rondinini, correlatore prof. E. Occhipinti, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lettere Moderne, Anno Accademico 1987-1988. Lo studio intende portare un contributo alla conoscenza degli enti ecclesiastici novaresi, in età medioevale. Il Capitolo di San Giulio d'Orta poteva contare su di un consistente patrimonio terriero e costituiva pertanto un centro di potere a cui facevano capo gli interessi spesso contrastanti delle varie famiglie cittadine - Brusati, Tornielli, Da Castello, Caval- lazzi - dalle quali provenivano i diversi prepositi e la maggior parte dei canonici del Capitolo. L'indagine è partita dall'analisi delle pergamene di San Giulio d'Orta conservate negli archivi di Stato di Novara e di Torino, relative ad un periodo compreso tra gli ultimi decenni del IX secolo e la fine del XV secolo; un arco di tempo, dunque, caratterizzato da profonde evoluzioni politiche, sociali ed econo- miche. Parecchie, fino al XIV secolo, sono già state pubblicate a cura di G.B. Morandi, M.G. Virgili, G. Fornaseri, M.F. Baroni. Il primo documento noto, datato 10 ottobre 892, ricorda i canonici di San Giulio come possessori di una pezza di vigna a Pettenasco; ma sicuramente l'origine del capitolo di San Giulio è antecedente a tale data, sebbene la mia ricerca non abbia preso in considerazione il periodo anteriore al IX secolo, poiché la pochezza dei dati non consentiva una trattazione organica. Notizie più abbondanti si hanno invece per il periodo longo- bardo e per quello franco: materiale documentario che fornisce già una serie di notizie sulla base delle quali è possibile far luce sull'organizzazione del capitolo di San Giulio e sull'amministra- zione dei suoi beni, pur ammettendo che non sempre si ottengono risposte esaustive. -

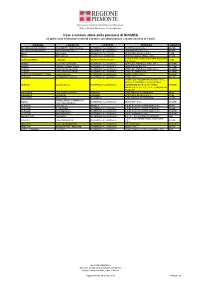

Cave E Miniere Attive Della Provincia Di NOVARA (In Giallo Sono Evidenziate Le Attività Estrattive Con Autorizzazione Scaduta Da Meno Di 3 Anni)

Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere Cave e miniere attive della provincia di NOVARA (in giallo sono evidenziate le attività estrattive con autorizzazione scaduta da meno di 3 anni) COMUNE LOCALITA' LITOTIPO IMPRESA CODICE BELLINZAGO NOVARESE BADUNOTTI - BARAGGIONE MATERIALE ALLUVIONALE FRATTINI LUIGI S.R.L. M219N BELLINZAGO NOVARESE CASCINA BADUNOTTI MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO CAVE S.R.L. M186N BOCA BOCCIOLE ARGILLE REFRATTARIE MINERARIA DI BOCA S.R.L. C14N BOCA SAN GRATO FELDSPATI E ASSOCIATI MINERALI INDUSTRIALI - S.R.L. C101N SAVOINI RAG. LUIGI DI SAVOINI GIUSEPPE BORGOMANERO CUMIONA ARGILLE REFRATTARIE C36N & C. S.A.S. BRIONA CASCINA COSTANZA MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1989N BRIONA Cascina Costanza Vittoria MATERIALE ALLUVIONALE MONTIPO' INERTI S.R.L. M1854N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. M1990N CAMERI CASCINA SCAGLIANO MATERIALE ALLUVIONALE CAVE DI CAMERI S.R.L. M1398N CASTELLETTO SOPRA TICINO Località Glisente MATERIALE ALLUVIONALE "LUNA ROSSA S.R.L." M1808N CERANO CANNONIERA BAGNO MATERIALE ALLUVIONALE "ELMIT S.R.L." M857N ARGO COSTRUZIONI INFRASTRUTTURE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CERANO Cascina Nuova MATERIALE ALLUVIONALE CONSORZIO STABILE (IN FORMA M1904N ABBREVIATA "A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE") MAGGIORA CASTAGNA MORERA PORFIDO CANTAMESSA BERNARDINO H43N MAGGIORA MARELLO CAOLINO MINERARIA DI BOCA S.R.L. C39N MAGGIORA Motto Tondo FELDSPATI CANTAMESSA BERNARDINO C114N AGNELLENGO DI MOMO (EX MOMO MATERIALE ALLUVIONALE MISEROTTI S.R.L. M1240N CASCINA VERNINO) OLEGGIO Motto Grizza ARGILLA A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. A307N OLEGGIO S. GIOVANNI MATERIALE ALLUVIONALE A.D.M. SCAVI E COSTRUZIONI S.R.L. -

Disponibilita 17 Settembr

INFANZIA Data aggiornamento 16 settembre 2020 ISTITUZIONE SCOLASTICA POSTO / ORE DOCENTE CODICE MEC. DENIOMINAZIONE COMUNE TIPOLOGIA POSTO DURATA CAUSALE NOMINATIVO TI / TD CAUSALE PROVENIENZA 1 NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 OF LAGROTTERIA ANNUNZIATA AP PANDOLFO MARIA LUCIA IC CASTELLETTO NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 OF TARTAGLIONE ANNA MARIA AP INTEPROVV. ROMEGGIO NOAA804004 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE 1 POSTO 30/06 OF BEFFANI CHIARA AP INTERPROVV. ZONCA NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO PART-TIME 12 H V 30/06 OF BARCELLINI ELISA NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 OF CAPPABIANCA LAURA NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 OF MONZANI MARIA GRAZIA NOAA804003 IC "S.GIULIO " S. MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO 12 H 30/06 OF 1 NOAA80600P IC "CAMILLERI" VARALLO POMBIA COMUNE 1 POSTO 31/08 OD CHIARINOTTI PATRIZIA GM 2 NOAA80600P IC "CAMILLERI" VARALLO POMBIA COMUNE 1 POSTO 31/08 OD ATZENI OLGA GAE 1 NOAA80600P IC "CAMILLERI" VARALLO POMBIA PART-TIME 13 H V 30/06 OF NOAA80600P IC "CAMILLERI" VARALLO POMBIA SOSTEGNO 1 POSTO 30/06 OF PARADISO TERESA LOREDANA AP 1 NOIC80700P IC " P. FORNARA" CARPIGNANO SESIA COMUNE 1 POSTO 31/08 OD GIORZA NICOLETTA GM 2 NOIC80700P IC " P. FORNARA" CARPIGNANO SESIA COMUNE 1 POSTO 31/08 OD MARGAROLI ELISABETTA GAE 3 NOIC80700P IC " P. FORNARA" CARPIGNANO SESIA COMUNE 1 POSTO 31/08 OD PLUCHINO GIORGIA GAE 4 NOIC80700P IC " P. -

PRIMARIA Prospetto Disponibilita

PROSPETTO DISPONIBILITA' SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO: 2021/22 UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI: NOVARA CODICE SCUOLA DENOMINAZIONE SCUOLA DENOMINAZIONE TIPO POSTO COMUNE DISPONIBILITA' NOCT703008 C.T.P. DI BORGOMANERO CORSI DI ISTR. PER ADULTI BORGOMANERO 0 NOCT704004 C.T.P. DI NOVARA CORSI DI ISTR. PER ADULTI NOVARA 0 NOCT70500X CTP SEDE DI TRECATE CORSI DI ISTR. PER ADULTI TRECATE 0 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" COMUNE NOVARA 2 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" SOSTEGNO PSICOFISICO NOVARA 6 NOEE00701T "CARLO ALBERTO" LINGUA INGLESE NOVARA 0 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO COMUNE SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 9 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO SOSTEGNO PSICOFISICO SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 6 NOEE804019 S. MAURIZIO D'OPAGLIO LINGUA INGLESE SAN MAURIZIO D'OPAGLIO 0 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" COMUNE VARALLO POMBIA 7 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" SOSTEGNO PSICOFISICO VARALLO POMBIA 6 NOEE806011 "VARALLO POMBIA" LINGUA INGLESE VARALLO POMBIA 1 NOEE80701R "PIERO FORNARA" COMUNE CARPIGNANO SESIA 2 NOEE80701R "PIERO FORNARA" SOSTEGNO PSICOFISICO CARPIGNANO SESIA 5 NOEE80701R "PIERO FORNARA" LINGUA INGLESE CARPIGNANO SESIA 0 NOEE80801L "G.ALLEGRA" COMUNE BRIGA NOVARESE 5 NOEE80801L "G.ALLEGRA" SOSTEGNO PSICOFISICO BRIGA NOVARESE 2 NOEE80801L "G.ALLEGRA" LINGUA INGLESE BRIGA NOVARESE 1 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO COMUNE CERANO 0 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO SOSTEGNO PSICOFISICO CERANO 5 NOEE80901C DON CARLO FELICE SAINO LINGUA INGLESE CERANO 1 NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE COMUNE CAMERI 2 NOEE81001L SCUOLA PRIMARIA STATALE SOSTEGNO PSICOFISICO -

Formazione E Strutture Dei Ceti Dominanti Nel Medioevo: Marchesi Conti E Visconti Nel Regno Italico (Secc

ISTITUTO STORICO ITALIANO PER' IL MEDIO EVO . NUOVI STUDI STORICI - 39 FORMAZIONE E STRUTTURE DEI CETI DOMINANTI NEL MEDIOEVO: MARCHESI CONTI E VISCONTI NEL REGNO ITALICO (SECC. IX - XII) Atti del secondo convegno di Pisa: 3-4 dicembre 1993 II ROMA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PALAZZO BORROMINI 1996 GIANCARLO ANDENNA I CONTI DI BIANDRATE E LE CITTA DELLA LOMBARDIA OCCIDENTALE (SECOLI XI E XII) I rapporti tra le famiglie comitali del mondo rurale e i gruppi sociali urbani delle città dell'Italia settentrionale dei secoli XI e XII costituiscono l'aspetto sociale della più ampia problematica, conosciuta con il binomio città-campagna, che da numerosi decenni travaglia la medievistica europea. Illustri storici italiani avevano sostenuto che le istituzioni feudali della campagna e le signorie nobiliari del contado non potevano essere estranee e contrapposte ai contemporanei pro- cessi di sviluppo delle città, sempre più orientate tra XI e XII secolo verso la forma politica del Comune 1. Il problema è tuttavia molto più complesso, poiché nell'area lombarda il mondo nobiliare e signo- rile, che aveva i suoi nuclei di forza giurisdizionale, economica e militare nel contado, risultava ben radicato anche nelle città, ove pos- sedeva case, ove i suoi membri ecclesiastici facevano parte del Capi- tolo maggiore della cattedrale o dei principali monasteri fuori le mura, ove forti erano i rapporti, anche parentali, con altre famiglie urbane di ceto feudale o di ceto mercantile, anche se i mercanti po- tevano essere contemporaneamente dei vassalli e. i milites potevano operare investimenti economici come degli uomini di finanza. Proprio dai ranghi della nobiltà ecclesiastica dei vassalli episcopali cittadini, ca- pitanei e valvassori, emersero i vescovi e la larga maggioranza dei 1 E. -

Rankings Municipality of Varallo Pombia

9/29/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Piemonte / Province of Novara / Varallo Pombia Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agrate Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Conturbia Comignago Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Ameno CressaITALIA Armeno Cureggio Arona Divignano Barengo Dormelletto Bellinzago Fara Novarese Novarese Fontaneto Biandrate d'Agogna Boca Galliate Bogogno Garbagna Novarese Bolzano Novarese Gargallo Borgo Ticino Gattico-Veruno Borgolavezzaro Ghemme Borgomanero Gozzano Briga Novarese Granozzo con Monticello Briona Grignasco Caltignaga Invorio Cameri Landiona Carpignano Sesia Lesa Casalbeltrame Maggiora Casaleggio Mandello Vitta Novara Marano Ticino Casalino Massino Visconti Casalvolone Meina Castellazzo Mezzomerico Novarese Miasino Castelletto sopra Momo Ticino Nebbiuno Cavaglietto Nibbiola Cavaglio d'Agogna Novara Cavallirio Oleggio Cerano Oleggio Castello Colazza Orta San Giulio Powered by Page 3 Paruzzaro L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Provinces Pella Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Pettenasco ALESSANDRIAITALIA Pisano ASTI Pogno BIELLA Pombia CUNEO Prato Sesia NOVARA Recetto TORINO Romagnano VERBANO- Sesia CUSIO-OSSOLA Romentino VERCELLI San Maurizio d'Opaglio -

I CENTO CASTELLI Programma Di Attività 2011

Parco Culturale Ludovico il Moro Progetto Interreg IV A Le opportunità non hanno confi ni Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Capofi la di progetto: Comune di Sizzano (NO) I CENTO CASTELLI Programma di attività 2011 Ne lo mese di aprile Li giorni 2-12 giugno, a VESPOLATE Festeggiamenti per il 150esimo dell’Unità d’Italia La domenica 3 aprile ore 15.00 via De Amicis 22 a TRECATE La domenica 5 giugno ore 17.00 presso la sala Babini Visita guidata Al monastero delle sorelle Ministre della Carità di Decennale caserma dei carabinieri mostra personale S. Vincenzo de Paoli del pittore Massimo Carlo Concerto bandistico Lo sabato 9 aprile ore 19.30 al Castello dal Pozzo a OLEGGIO CASTELLO Presso Scuola Media Ne lo mese di settembre “Letturando” - Amori e selvaggina, vita privata di Vittorio Emanuele II -Inaugurazione mostra Camillo Benso di Cavour e il suo tempo di Dino Ramella -Presentazione del libro Antonio Malusardi, un prefetto per l’Italia Li sabato 3 e domenica 4 settembre a BRIONA Aperitivo letterario con la partecipazione del Gruppo Storico dei Dal Pozzo di M. Adele Garavaglia della Cisterna di Reano Volti e storie di paese: il generale Paolo Solaroli. Rievocazione storica, -Convegno Le grandi famiglie novaresi - Antonio Malusardi, laboratorio didattico per le scuole e conferenza. A seguire Cena di Gala* relazione di M. Adele Garavaglia La domenica 10 aprile, ore 10.00-12.00 e ore 15.00-18.00 a CARPIGNANO La domenica 12 giugno nel centro storico La domenica 4 settembre -

1 BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO Sede in POMBIA

CURRICULUM PROFESSIONALE BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO RESTAURO DIPINTI SU TELA , TAVOLA , AFFRESCO E MATERIALE LAPIDEO . Sede in POMBIA (NO) - Via Matteotti n. 45/b – Tel .e Fax.: 0321/956938 Partita IVA n. 01026280030 Dati Personali COGNOME: Barberi NOME: Federico STATO CIVILE: coniugato NAZIONALITÀ: italiana LUOGO DI NASCITA: Pombia (NO) DATA DI NASCITA: 15/04/1956 CODICE FISCALE: BRB FRC 56D15 G8090 RESIDENZA: Pombia (NO) - Via matteotti ,45/a TITOLO DI STUDIO : Maturità artistica PROFESSIONE : Restauratore – titolare della “ Barberi Restauri “ Iscriz. REA: n. 142662 del 10/05/1983 Lavori di restauro eseguiti strettamente su edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/1939 e beni mobili sottoposti a tutela. AUT. S.B.A.P. AUT. S.B.S.A.E 1985 POMBIA (NO) Chiesa S.Vincenzo Restauro dipinto di "S.Erasmo" , n.2143 sec. XVIII. del 05/04/1985 1 1988 OLEGGIO (NO) Casa fratelli Gagliardi Stacco affresco e n 658 n.0195 restauro, "Annunciazione" 1871, cm 155 x 195 del 13/06/1988 del 30/05/1988 . Casa Mossina Ezio Restauro affresco "Madonna n. 6685 con Bambino e Santi", sec. XVIII, cm 130 x 118. del 16/09/1988 Museo Civico Etnografico n. 1135 Restauro n. 2 tele. del 09//03/1988 1989 OLEGGIO (NO) n.1612 Museo Civico Etnografico Restauro n. 8 dipinti. del 02/03/1989 1990 CUREGGIO (NO) Cappella S.Giorgio Restauro decorazioni e integrazione lacune con n. 9354 nuovo intonaco a livello, colorato in pasta. del 04/10/1990 1991 CUREGGIO (NO) Chiesa Parrocchiale dell'Assunta Restauro tela ovale dell' Addolorata e n.7 piccole n.