Les Limites De Notre Commune

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Ateliers Du

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE les ateliers du Soirée thématique Mardi 19 octobre de 20h à 22h | Centre social CAF Hauteville – 1 rue Tauton Lisieux Inscription obligatoire GROUPE DE PAROLES ET D’ÉCHANGES SUR DES SITUATIONS VÉCUES PAR LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Animé par M. Romuald Leclerc, thérapeute familial et anthropologue Le ram est fermé du 2 au 5 novembre 2021 pour congés RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S LISIEUX NORD Ram Lisieux Nord | Rue de Verdun 14340 Cambremer Accueil téléphonique et sur RDV | Lundi de 9h à 17h | Mardi de 13h30 à 17h | Mercredi de 13h30 à 17h30 | Jeudi de 13h30 à 17h | Vendredi de 13h30 à 16h30 Le RAM est un service public gratuit à destination du public des communes suivantes : Cambremer, Coquainvilliers, Fauguernon, Firfol, Fumichon, Hermival-Les-Vaux, l’Hôtellerie, Le Pin, La Houblonnière, Les Monceaux, La Boissière, le Pré-d’Auge, Marolles, Montreuil-en-Auge, Moyaux, Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, Notre-Dame-De-Livaye, Ouilly-du-Houley, Ouilly-Le-Vicomte, Rocques, Saint-Désir, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Pierre-des-Ifs RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S Responsable du RAM : Sophie Mary, Éducatrice de jeunes enfants 06 30 76 73 10 | [email protected] LISIEUX NORD SEPTEMBRE - OCTOBRE Réalisation : Service Communication Lisieux Normandie - Illustration : Adobe Stock - Juillet 2021 Service Communication Lisieux Normandie - Illustration : Réalisation : WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR L’animatrice du RAM propose, en matinée, des ateliers d’éveil et des sorties à destination des enfants âgés de 0 à 6 ans, accompagnés de leur assistant maternel (ou garde d’enfants à domicile) ou d’un parent. -

Journal De Fauguernon Vous Permettra De Suivre Le Travail Réalisé Par Vos Élus Et D’Avoir Quelques Informations Sur La Vie De Votre Village Et De Ses Alentours

Le Journal de COMMUNE DDE EDEE FAUGUERNON FAUGUERNON DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Le Pays de l’Aulne et du Hêtre Serge TOUGARD N° 1 JUILLET 2009 COMITE DE REDACTION: Serge Tougard Josianne Levasseur Dominique Gautier Christian Bacq IMPRESSION: Mairie de Fauguernon TIRAGE: 140 exemplaires DEPOT LEGAL: 07 2009 INSS en cours Depuis bientôt un an et demi que le nouveau conseil est en place, 4 bulletins d’informations à l’essai vous ont été distribués. L’intérêt que vous avez bien voulu y apporter a incité l’équipe municipale a créer une commission pour améliorer et pérenniser tant sur le fond que sur la forme ce bulletin. Désormais le Journal de Fauguernon vous permettra de suivre le travail réalisé par vos élus et d’avoir quelques informations sur la vie de votre village et de ses alentours. D A N S C E N U M É R O : La Mérule éradi- quée à l’Eglise 1 Budget 2009 Passeport biomé- 2 trique CCAS. Repas des aînés 3 Communauté de communes Une petite pause, le temps d’une Urbanisme La Mérule est éradiquée!... pose pour l’équipe municipale... Cimetière 4 Bientôt un sol neuf à l’Eglise. État des routes Fauguernon animé 5 Mairie de Fauguernon , le bourg 14100 FAUGUERNON tel: 02 31 64 98 28 Courriel: [email protected] Dates à retenir 6 Ouverture: le lundi de 18h à 19h45 État civil En cas d’urgence, pour contacter le Maire: Les Lieux dits 02 31 64 90 13 ou 06 83 62 17 73 2 Budget 2009 TAXIBUS Section de fonctionnement Section d’investissement Un service de trans- port sur réservation Recettes prévisionnelles 168 985 € Dépenses d'investissement 111 683 € mis en place par le Impôts Déficit locaux Conseil Général et Epargne antérieur antérieure 32 071 € 15 183 € 19% Bus Verts du Calva- Achats et 91 920 € 54% 6% dos à Fauguernon Autres travaux 14% 21% divers recettes 9% Travaux 10 000 € entre autres. -

Calvados Pays D'auge

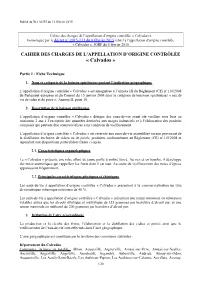

Publié au BO AGRI du 12 février 2015 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » homologué par le décret n ° 2 015-134 du 6 février 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge », JORF du 8 février 2015 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « Calvados Pays d’Auge » Partie I : Fiche Technique 1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’Indication Géographique L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » est enregistrée à l’annexe III du Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau de vie de cidre et de poiré », Annexe II, point 10. 2. Description de la boisson spiritueuse L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » désigne des eaux-de-vie ayant été vieillies sous bois au minimum 2 ans à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent être commercialisés sans condition de vieillissement. L’appellation d’origine contrôlée « Calvados Pays d’Auge » est réservée aux eaux-de-vie assemblées ou non provenant de la distillation exclusive de cidres ou de poirés, produites conformément au Règlement (CE) n°110/2008 et répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2.1. Caractéristiques organoleptiques Le « Calvados Pays d’Auge » présente une robe allant de jaune paille à ambré foncé. Au nez et en bouche, il développe des notes aromatiques qui rappellent les fruits dont il est issu. -

La Joie Pascale

JOURNAL PAROISSIAL SAINT-PAUL-EN-VALLÉE D’AUGE LISIEUX • SAINT-DÉSIR • COQUAINVILLIERS • HERMIVAL • OUILLY-LE-VICOMTE • ROCQUES • BEUVILLERS • GLOS La joie Pascale ■ Rencontre avec Mr Desvaux ■ Les oratoires à la Vierge ■ Conférence Saint Vincent de Paul ■ Le Denier du Culte ■ Les 5 dynamiques... N+77 PÂQUES 2016 Numéros utiles AGENDA Mail: [email protected] ASCENSION Web: paroisselisieux.fr 4 mai : Saint François Xavier 18h Horaires des Messes : egliseinfo.catholique.fr Saint Pierre 18h Facebook : paroisse de Lisieux 5 mai : Saint Joseph 9h30, RELAIS SAINT-PIERRE MLISIEUXN Accueil : Presbytère Saint-Pierre Saint Pierre 11h 22 place François Mitterrand - FH IG JH FL KH 7 mai : messe présidée par Permanences : lundi 14h30-17h Mgr Boulanger, Cathédrale 10h30 mardi à vendredi 10h-11h30 et 14h30-17h samedi de 10h à 11h30 PENTECÔTE RELAIS SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 14 mai : Saint François Xavier 18h, MHAUTEVILLEN Saint Pierre 18h 07 82 19 74 37 Accueil : Salle Saint François-Xavier (sous l'église) 15 mai : Saint Joseph 9h30, Permanences : mardi 10h-11h30 / Saint Pierre 11h, Ouilly 11h vendredi 16h30-18h30 CONFIRMATION RELAIS DE LA TOUQUES Adultes : 14 mai à Saint Jean de Caen 18h MSAINTPDÉSIRO QUARTIER DELAUNAYO Jeunes : 28 mai Saint Pierre 17h30 QUARTIER GAREN Accueil : Presbytère Saint Jean Bosco SAINT SACREMENT 15 rue de la Touques - 07 82 45 56 48 29 mai : messe à 11h Saint Pierre, Permanences : samedi de 10 à 12h Procession 15h depuis la Basilique puis Carmel, 17h Vêpres Cathédrale RELAIS DE L’ORBIQUET MGLOSO BEUVILLERSN FÊTE -

Les Ateliers Du

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS LISIEUX NORD Accueil téléphonique et sur RDV les ateliers du Lundi semaine paire Moyaux 9h-12h30 et 13h30-17h30 Lundi semaine impaire Cambremer 9h-12h30 et 13h30-17h30 Mardi Cambremer 13h30-17h30 Mercredi Ouilly le Vicomte 13h30-18h Jeudi semaine paire Cambremer 13h30-17h30 Jeudi semaine impaire Moyaux 13h30-17h30 Vendredi semaine paire Cambremer 13h30-17h Vendredi semaine impaire Moyaux 13h30-17h Le RAM est un service public gratuit à destination du public des communes suivantes : Cambremer, Coquainvilliers, Fauguernon, Firfol, Fumichon, Hermival-Les-Vaux, Le Pin, La Houblonnière, Les Monceaux, La Boissière, le Pré-d’Auge, Montreuil-en-Auge, Moyaux, Notre-Dame- d’Estrées-Corbon, Notre-Dame-De-Livaye, Ouilly-du-Houley, Ouilly-Le-Vicomte, Rocques, Saint-Aubin- sur-Algot, Saint-Désir, Saint-Laurent-du-Mont, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Pierre-des-Ifs Responsable du RAM : Sophie MARY, Educatrice de Jeunes Enfants 02 31 63 89 66 et 06 30 76 73 10 [email protected] Relais assistants maternels de Lisieux Nord NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018 Réalisation : Service Communication Lisieux Normandie, D. Lucas - Illustration : littleWhale Adobe Stock - Octobre 2018 littleWhale Lucas - Illustration : D. Service Communication Lisieux Normandie, Réalisation : WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR NOVEMBRE 2018 DÉCEMBRE 2018 Salle des Fêtes Mar. 6 Mar. 4 Saint Désir 9h30 - 11h30 Création de Noël de Saint-Désir Fresque collective Ecole Apportez des feuilles d’automne Mer. 5 Ouilly le Vicomte 9h30 - 11h30 Création de Noël Mer. 7 d'Ouilly-le-Vicomte 9h30 - 11h30 Jeu. 8 CALI Moyaux Jeu. 6 Moyaux 9h30 - 11h30 Création de Noêl Drôle de pâte Ven. -

Les Ateliers Du Communauté D’Agglomération Lisieuxnormandie Relais Assistantsrelais Maternels Janvier - Mars2019 Lisieux Nord

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE LES ATELIERS DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS LISIEUX NORD Le RAM est un service public gratuit à destination du public des communes de : Cambremer, Coquainvilliers, Fauguernon, Firfol, Fumichon, Hermival-Les-Vaux, Le Pin, La Houblonnière, Les Monceaux, La Boissière, le Pré-d’Auge, Montreuil-en-Auge, Moyaux, Notre-Dame- d’Estrées-Corbon, Notre-Dame-De-Livaye, Ouilly-du-Houley, Ouilly-Le-Vicomte, Rocques, Saint- Aubin-sur-Algot, Saint-Désir, Saint-Laurent-du-Mont, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Pierre-des-Ifs Accueil téléphonique et sur RDV Lundi Cambremer 9h-12h30 et 13h30-17h30 Mardi Cambremer 13h30-17h30 Mercredi Ouilly le Vicomte 13h30-18h Jeudi semaine paire Cambremer 13h30-17h30 Jeudi semaine impaire Moyaux 13h30-17h30 Vendredi semaine paire Cambremer 13h30-17h Vendredi semaine impaire Moyaux 13h30-17h Responsable du RAM : Sophie MARY, éducatrice de Jeunes Enfants 02 31 63 89 66 et 06 30 76 73 10 RELAIS ASSISTANTS MATERNELS [email protected] LISIEUX NORD JANVIER - MARS 2019 Réalisation : Service Communication Lisieux Normandie, D. Lucas - Illustration : Adobe Stock - Novembre 2018 Lucas - Illustration : D. Service Communication Lisieux Normandie, Réalisation : WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR JANVIER 2019 Vacances : cœur tressé Mercredi 13 Ouilly-le-Vicomte 9h30 - 11h30 Salle des Fêtes Tapis de lecture 9h30 - 11h30 Fêtons les rois et les reines du RAM Mardi 8 Saint-Désir Vacances : cœur tressé Ecole Jeudi 14 Moyaux 9h45 - 11h30 9h30 - 11h30 Fêtons les rois et les reines du RAM Tapis de lecture -

AOC Calvados | Consulter Le Cahier Des Charges

Publié au BO AGRI du 12 février 2015 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Calvados » homologué par le décret n ° 2 015-133 du 6 février 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados », JORF du 8 février 2015 CAHIER DES CHARGES DE L’APPELLATION D’ORIGINE CONTRÔLÉE « Calvados » Partie I : Fiche Technique 1. Nom et catégorie de la boisson spiritueuse portant l’indication géographique L’appellation d’origine contrôlée « Calvados » est enregistrée à l’annexe III du Règlement (CE) n°110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 dans la catégorie de boissons spiritueuses « eau de vie de cidre et de poiré », Annexe II, point 10. 2. Description de la boisson spiritueuse L’appellation d’origine contrôlée « Calvados » désigne des eaux-de-vie ayant été vieillies sous bois au minimum 2 ans à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent être commercialisés sans condition de vieillissement. L’appellation d’origine contrôlée « Calvados » est réservée aux eaux-de-vie assemblées ou non provenant de la distillation exclusive de cidres ou de poirés, produites conformément au Règlement (CE) n°110/2008 et répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2.1. Caractéristiques organoleptiques Le « Calvados » présente une robe allant de jaune paille à ambré foncé. Au nez et en bouche, il développe des notes aromatiques qui rappellent les fruits dont il est issu. Au cours du vieillissement des notes d’épices apparaissent fréquemment. 2.2. Principales caractéristiques physiques et chimiques Les eaux-de-vie à appellation d’origine contrôlée « Calvados » présentent à la commercialisation un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %. -

Coup De Cœur – P.11 Charme – P.13 Famille – P.32 D400 Cabourg Pont-L’Évêque 29 ROUEN EURE PARIS N 5 D67

ACCOMMODATION GUIDE 2020 Coup de cœur – p.11 Charme – p.13 Famille – p.32 D400 Cabourg Pont-l’Évêque 29 ROUEN EURE PARIS N 5 D67 D D 9 5 4 4 O E 1 8 D 3 10 A1 D D5 45 S Le Pin Plan de l’Authentic Normandy 7 Coquainvilliers 3 D675 1 D2 D 3 D22 63A 14 6 MDoyaux Saline Fauguernon D L 30 1 D675 e D143 4 a (Troarn) t 3 C 8 t A 7 e 7 a Ouilly- 3 D r D D o 1 l 2 o D 3 D 2 le-Vicomte 6 a D16 n L Montreuil- 3 n D 6 2 e 5 D 0 Div La es en-Auge 7 Ouilly- Fumichon 8 9 D Rocques D262 CAEN D85 du-Houley A Hermival- L 8 1 D Notre-Dame- a 3 3 9 les-Vaux Pa 7 D 5 qu 8 Le Pré-d'Auge 1 ine 5 D D 8 d'Estrées- Cambremer A D262 1 4 2 0 5 Corbon Corbon 1 D D 1 Firfol 15 0 LISIEUX Méry-Bissières- D 7 Saint-Ouen- 2 Saint- D613 n D o s z en-Auge L D50 D613 i a Saint-Laurent- le-Pin La Boissière D613ADésir e a V 3 u L (Méry-Corbon) D151 D 1 D ie 519 6 q D41 e 1 du-Mont D 3 3 L 3 D61 Marolles Bernay Croissanville 8 1 u L'Hôtellerie 3 A 6 Courtonne- 61 D Crèvecoeur- D1 o D 3 59 T ÉVREUX 61 D La Houblonnière en-Auge la-Meurdrac Saint-Loup- a Beuvillers PARIS Notre-Dame- L D Bissières de-Fribois Glos 4 de-Livaye 7 D138 D 2 Les Monceaux Saint-Martin- 75C 7 Belle Vie D154 D Monteille D 1 Saint-Pierre- 6 Le Mesnil- D L 01 D 13 26 a A 1 D de-la-Lieue 6 A 2 en Auge 3 8 C Cordebugle s 0 des-Ifs 6 1 Guillaume D Magny- 8 A 4 1 D D o e 1 Lécaude 7 (Biéville- 51 5 le-Freule iv D D 1 u 9 r D Quétiéville) 0 Saint-Jean- t D 8 D o 4 1 2 Le Mesnil- D164A 0 D 6 n a 1 0 9 de-Livet 5 1 Saint-Denis- n 3 L D Le Mesnil- Simon 1 e D 2 ROUEN 8 Le Mesnil- de-Mailloc Mauger 1 8A L D D 6 Saint-Martin- -

Les Ateliers Du

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LISIEUX NORMANDIE SOIRÉES THÉMATIQUES • Mardi 11 mai 2021 de 20h à 22h au Centre social Caf Hauteville rue Tauton Lisieux. Régularisation des congés payés de l’assistant(e) maternel(le). Animée par Séverine DUCHEZEAU, responsable de la MPE Mézidon-Canon Inscription obligatoire (places limitées) • Formation SST (Sauveteur Secouriste au travail). Les samedi 29 mai et 12 juin 2021 de 9h à 17h. Hôtel Mercure de Lisieux – Possibilité d’apporter son repas sur place. Session Complète de 10 assistant(e)s maternel(le)s. LES ATELIERS DU RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S LISIEUX NORD Le RAM est un service public gratuit à destination du public des communes de : Cambremer, Coquainvilliers, Fauguernon, Firfol, Fumichon, Hermival-Les-Vaux, l’Hôtellerie, Le Pin, La Houblonnière, Les Monceaux, La Boissière, le Pré-d’Auge, Marolles, Montreuil-en-Auge, Moyaux, Notre-Dame-d’Estrées-Corbon, Notre-Dame-De-Livaye, Ouilly-du-Houley, Ouilly-Le-Vicomte, Rocques, Saint-Désir, Saint-Ouen-le-Pin, Saint-Pierre-des-Ifs Accueil téléphonique et sur RDV Lundi 9h à 17h Mard, Mercredi & Jeudi 13h30-17h30 Vendredi 13h30-16h Responsable du RAM : Sophie Mary, éducatrice de jeunes enfants 06 30 76 73 10 [email protected] RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S LISIEUX NORD AVRIL - MAI - JUIN 2021 Réalisation : Service Communication Lisieux Normandie - Illustration : Adobe Stock - Mars 2021 Service Communication Lisieux Normandie - Illustration : Réalisation : WWW.LISIEUX-NORMANDIE.FR Les propositions d’ateliers pourront être modifiées -

Répartition Des Sections D'inspection Du Travail Du Calvados

PRÉCISIONS POUR LA SECTION 8 Section à dominante « professions agricoles, activités marines et aquacoles » RÉPARTITION DES SECTIONS Localisation : Hérouville St Clair D’INSPECTION DU TRAVAIL Compétences et délimitation territoriale : DU CALVADOS Compétence dans l’ensemble du département pour le contrôle des professions agricoles telles que défi nies par l’article L.717-1 du code rural et des entreprises extérieures tous codes NAF confondus intervenant au sein de ces entreprises et établissements. Cette compétence, en dehors de la compétence générale territoriale mentionnée ci- dessous, s’exerce à l’exclusion des activités suivantes : bancaires (code NAF 651 C à F, 652 E, 741 J), assurantielles (codes 652 C, 652 F, 660 A, 660 E,, 660 G) activités des coopératives agricoles. Compétence pour le contrôle des centres d’entraînement de chevaux de compétition et des centres équestres, sur les hippodromes de Deauville, Clairefontaine, Cabourg et Caen. Compétence pour le contrôle des entreprises et établissements relevant de la plaisance professionnelle (en dehors de la construction), du travail maritime ainsi que toutes les entreprises extérieures intervenant au sein de ces entreprises et établissements. Compétence sur les activités de chargement et de déchargement de navires, les installations y afférentes (portiques, appareils de levage, sociétés de manutention) et toutes les activités relatives aux installations portuaires, situées sur le littoral du département. Compétence sur les chantiers et sur les entreprises extérieures qui interviennent -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

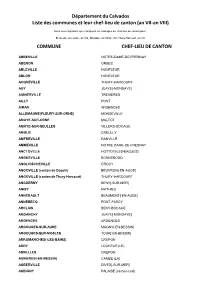

Liste Des Communes Et De Leur Chef-Lieu De

Département du Calvados Liste des communes et leur chef-lieu de canton (an VII-an VIII) Nous vous signalons que manquent les mariages au chef-lieu de canton pour : Bretteville-sur-Laize, an VIII, Mézidon, an VII/an VIII, Thury-Harcourt, an VII. COMMUNE CHEF-LIEU DE CANTON ABBEVILLE NOTRE-DAME-DE-FRESNAY ABENON ORBEC ABLEVILLE HONFLEUR ABLON HONFLEUR ACQUEVILLE THURY-HARCOURT AGY JUAYE[-MONDAYE] AIGNERVILLE TREVIERES AILLY PONT AIRAN ARGENCES ALLEMAGNE (FLEURY-SUR-ORNE) MONDEVILLE AMAYE-SUR-ORNE MALTOT AMAYE-SUR-SEULLES VILLERS-BOCAGE AMBLIE CREULLY AMFREVILLE RANVILLE AMMEVILLE NOTRE-DAME-DE-FRESNAY ANCTOVILLE HOTTOT[-LES-BAGUES] ANGERVILLE BONNEBOSQ ANGLOISCHEVILLE CROCY ANGOVILLE (canton de Dozulé) BEUVRON[-EN-AUGE] ANGOVILLE (canton de Thury-Harcourt) THURY-HARCOURT ANGUERNY BENY[-SUR-MER] ANISY MATHIEU ANNEBAULT BEAUMONT[-EN-AUGE] ANNEBECQ PONT-FARCY ARCLAIS BENY-BOCAGE ARGANCHY JUAYE[-MONDAYE] ARGENCES ARGENCES ARGOUGES-SUR-AURE MAGNY[-EN-BESSIN] ARGOUGES-SUR-MOSLES TOUR[-EN-BESSIN] ARROMANCHES(-LES-BAINS) CREPON ARRY LOCHEUR (LE) ASNELLES CREPON ASNIERES(-EN-BESSIN) CAMBE (LA) AUBERVILLE DIVES[-SUR-MER] AUBIGNY FALAISE (canton rural) AUDRIEU TILLY-SUR-SEULLES AUNAY(-SUR-ODON) AUNAY[-SUR-ODON] AUQUAINVILLE FERVAQUES AUTELS (LES) LIVAROT AUTHIE BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE AUTHIEUX-PAPION (LES) SAINT-JULIEN-LE-FAUCON AUTHIEUX-SUR-CALONNE (LES) BLANGY[-LE-CHATEAU] AUTHIEUX-SUR-CORBON (LES) CAMBREMER AUVILLARS BONNEBOSQ AVENAY MALTOT BALLEROY BALLEROY BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE TROARN BANNEVILLE-SUR-AJON LOCHEUR (LE) BANVILLE CREPON BARBERY