Sainte-Jalle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mise En Page

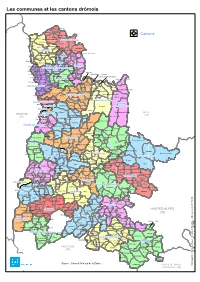

Les communes et les cantons drômois Lapeyrouse-Mornay Epinouze Manthes Lens-Lestang CantonsCantons Moras-en-Valloire Saint-Rambert-d'Albon Saint-Sorlin-en-Valloire GRANDGRAND SERRESERRE (LE)(LE) Anneyron Grand-Serre Hauterives Andancette Châteauneuf-de-Galaure Albon Montrigaud Saint-Martin-d'Août STST VALLIERVALLIER Saint-Christophe-et-le-Laris Tersanne Mureils Saint-Bonnet-de-Valclérieux Saint-Avit Miribel Laveyron Motte-de-Galaure Montchenu Saint-Uze Bathernay Saint-Laurent-d'Onay Claveyson Crépol Saint-Vallier Ratières Montmiral Saint-Barthélemy-de-Vals Chalon Ponsas Charmes-sur-l'Herbasse ROMANSROMANS IIII Serves-sur-Rhône Bren Arthémonay ROMANSROMANS IIII STST DONATDONAT SURSUR L'HERBASSEL'HERBASSE Saint-Michel Marsaz Margès Geyssans Erôme Chantemerle-les-Blés Saint-Donat Parnans Eymeux Châtillon-Saint-Jean Gervans Chavannes Peyrins Saint-Nazaire-en-Royans Larnage Triors Saint-Bardoux Saint-Thomas-en-Royans Crozes-Hermitage Veaunes Génissieux Baume-d'Hostun Mercurol ROMANSROMANS II Saint-Julien-en-Vercors Clérieux Mours-Saint-Eusèbe Tain-l'Hermitage Chanos-Curson Sainte-Eulalie Romans Saint-Paul-lès-Romans Motte-Fanjas Granges-les-Beaumont Hostun TAINTAIN L'HERMITAGEL'HERMITAGE TAINTAIN L'HERMITAGEL'HERMITAGE Jaillans Echevis Rochechinard Beaumont-Monteux Beauregard-Baret Bourg-de-Péage Saint-Martin-en-Vercors Pont-de-l'Isère Saint-Jean-en-Royans Chatuzange-le-Goubet Châteauneuf-sur-Isère Saint-Laurent-en-Royans Roche-de-Glun Alixan BOURGBOURG DEDE PEAGEPEAGE Oriol-en-Royans Marches Chapelle-en-Vercors Saint-Marcel-lès-Valence Bésayes -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine «Olives Noires De Nyons »

Cahier des charges de l'appellation d'origine «Olives noires de Nyons » SERVICE COMPETENT DE L'ÉTAT MEMBRE Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) Arborial – 12, rue Rol-Tanguy TSA 30003 – 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex Tél : (33) (0)1 73 30 38 00 Fax : (33) (0)1 73 30 38 04 Courriel : [email protected] GROUPEMENT DEMANDEUR Syndicat interprofessionnel de défense et de gestion de l’olive de Nyons et des Baronnies 40, place de la Libération – 26110 Nyons Téléphone : 04.75.27.41.02 Fax : 04.75.27.41.02 Courriel : [email protected] Composition : oléiculteurs, mouliniers et confiseurs Syndicat professionnel agricole régi par le code du travail. TYPE DE PRODUIT Classe 1.6 - fruits transformés 1) NOM DU PRODUIT : Olives noires de Nyons 2) DESCRIPTION DU PRODUIT: Les «Olives noires de Nyons » sont des olives récoltées mûres et présentant une teinte caractéristique « bure de moine » (c’est-à-dire marron plus ou moins foncé) pouvant aller jusqu’au noir. Elles sont finement ridées. Ce sont des fruits moyens à gros présentant une base large avec une dépression pédonculaire profonde et un sommet arrondi. Elles présentent un noyau gros à très gros, de forme ovoïde à base élargie et nettement mucronée. Leur chair est fine, onctueuse, parfumée, et se détache bien du noyau. Elles présentent des arômes fruités, d’olive mûre, de chocolat, de vanille, de sous-bois et/ou de fruits rouges (ces arômes se développant différemment suivant le mode de préparation). Le calibre minimal des olives est de 14 millimètres. -

Livre De Route Md Couv Intr Pnc18

Montjoux Gumiane Aspremont Sigoyer 5 Le Saix 8 Lettret 8 Arnayon d n N 3 La Piarre h D a c 5 6 r 1 ë G Tallard D Bruis u B La Charce e L Hautes- Rottier t ti Valouse e Montmorin P h Sigottier c Vitrolles Pommerol e ë L u Alpes La Saulce Cornillac B Villeperdrix Curbans D24 Savournon Col de Serres Le Pègue Faye Rousset- Ribeyret D Col de Eyroles Sahune E Rémuzat L'Epine Montclus 1 les-Vignes yg 0 Jubeo ues Col de 7 0 Condorcet 5 1 D9 Rosans Palluel Méreuil D 541 4 Le Caire D B Ventavon Claret Pelonne L Col du Curnier u Sorbiers e ë Venterol Les e Haut Aubres c 2 c Pilles Arpavon Montjay h 4 1 n Melve Forest Valréas Chanousse 9 5 a D A r Eyguians u Nyons Montaulieu Lemps Lazer D s Col de la 5 e 8 a u Saléon L Clamensane yg Flachière Lagrand 0 'E Roussieux 1 Sigoyer L Rochebrune Laragne- Upaix D Passage D Vinsobres Drôme Orpierre Montéglin de Garde 1 Col de 0 Bésignan Grêle Grosse 8 Le Poët Mirabel-aux-Baronnies Col de Nibles 546 Laborel Sainte- Col des Valavoire es D Perty Colombe Hostes ygu Piégon Beauvoisin Vercoiran Montguers L'A Saint-Maurice-sur-Eygues Mison Valernes Rioms Propiac Saint- Izon-la- 2 Antonaves Villedieu 4 Barret- Geniez Buis-les- Bruisse Ballons 9 D sur-Méouge Puyméras 5 Baronnies Côte de la Marquise D Eygalayes Faucon Pierrelongue Ribiers Lachau D4 Mévouillon Roaix Eygaliers D D546 72 Plaisians SISTERON Vaison-la- Aulan Col Eourres D948 Romaine Tray le Col Saint- Trou du Col du Négron d'Araud Léger-du- Entrechaux Ventoux Pertus Séderon D946 Séguret Crestet D948 Entrepierres Brantes 42 Noyers-sur- Beaumont- 5 Curel Bevons -

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental Des Risques Majeurs

LES RISQUES MAJEURS DANS LA DROME Dossier Départemental des Risques Majeurs PRÉFECTURE DE LA DRÔME DOSSIER DÉPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS 2004 Éditorial Depuis de nombreuses années, en France, des disposi- Les objectifs de ce document d’information à l’échelle tifs de prévention, d'intervention et de secours ont été départementale sont triples : dresser l’inventaire des mis en place dans les zones à risques par les pouvoirs risques majeurs dans la Drôme, présenter les mesures publics. Pourtant, quelle que soit l'ampleur des efforts mises en œuvre par les pouvoirs publics pour en engagés, l'expérience nous a appris que le risque zéro réduire les effets, et donner des conseils avisés à la n'existe pas. population, en particulier, aux personnes directement Il est indispensable que les dispositifs préparés par les exposées. autorités soient complétés en favorisant le développe- Ce recueil départemental des risques majeurs est le ment d’une « culture du risque » chez les citoyens. document de référence qui sert à réaliser, dans son pro- Cette culture suppose information et connaissance du longement et selon l’urgence fixée, le Dossier risque encouru, qu’il soit technologique ou naturel, et Communal Synthétique (DCS) nécessaire à l’informa- 1 doit permettre de réduire la vulnérabilité collective et tion de la population de chaque commune concernée individuelle. par au moins un risque majeur. Cette information est devenue un droit légitime, défini Sur la base de ces deux dossiers, les maires ont la par l’article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 responsabilité d’élaborer des documents d’information relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protec- communaux sur les risques majeurs (DICRIM), qui ont tion de la forêt contre l'incendie et à la prévention des pour objet de présenter les mesures communales d’a- lerte et de secours prises en fonction de l’analyse du risques majeurs. -

Télécharger Le

Publié au BO-AGRI le 16 octobre 2014 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « VINSOBRES » homologué par le décret n° 2011-1793 du 5 décembre 2011, JORF du 7 décembre 2011, modifié par décret n°2014-1185 du 13 octobre 2014, publié au JORF du 15 octobre 2014 CHAPITRE Ier I. - Nom de l'appellation Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres », initialement reconnue par le décret du 15 février 2006, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. - Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. - Types de produit L'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » est réservée aux vins rouges tranquilles. IV. - Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire de la commune de Vinsobres dans le département de la Drôme. 2°- Aire parcellaire délimitée Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 9 et 10 novembre 2005 et 8 et 9 mars 2006. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. 3°- Aire de proximité immédiate L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation -

Télechargez Dès Maintenant La Carte Touristique Du

Tirage à 22 000 exemplaires, édition 2018-2019 édition exemplaires, 000 22 à Tirage Publication : Parc naturel régional des Baronnies provençales Baronnies des régional naturel Parc : Publication www.twitter.com/pnr_baronnies www.facebook.com/baronnies.provencales www.baronnies-provencales.fr 26510 SAHUNE 26510 randonneurs des chemin 45 des Baronnies provençales Baronnies des CARTE régional naturel Parc D’IDENTITÉ Contact Création du Parc naturel régional : OFFICES DE TOURISME OFFICES DE TOURISME 26 janvier 2015 & Bureaux d’accueil et d’information touristique DES VILLES-PORTES DU PARC Superficie : 1 787 Km2 RELAIS DU PARC Montélimar Agglomération Tourisme 2 régions : Auvergne-Rhône-Alpes et Montélimar : 33(0)4 75 01 00 20 www.montelimar-tourisme.com Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur Si vous souhaitez des informations touristiques, Pays de Dieulefit-Bourdeaux n’hésitez pas à consulter les Offices de Tourisme 2 départements : Drôme et Hautes-Alpes Dieulefit : 33(0)4 75 46 42 49 www.paysdedieulefit.eu et Bureaux d’accueil touristique, relais du Parc : 19 Offices de Tourisme et bureaux d’accueil touristique Pays de Grignan-Enclave des Papes relais du Parc Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale Grignan : 33(0)4 75 46 56 75 www.tourisme-paysdegrignan.com www.baronnies-tourisme.com Valréas : 33(0)4 90 35 04 71 www.ot-valreas.fr Des productions locales de qualité AOP-IGP : Sisteron Buëch huile essentielle de lavande de Haute-Provence, olive • Buis-les-Baronnies : 33 (0)4 75 28 04 59 Sisteron : 33(0)4 92 61 36 50 www.sisteron-buech.fr -

Bonne Découverte & Bon Appétit !

on cuisine avec passion ! Nous réalisons tous nos plats à partir de produits frais. Nous nous attachons également à respecter la saisonnalité et à travailler avec un maximum de produits locaux, en privilégiant les circuits courts. Bonne découverte & bon appétit ! 26110 Les Pilles Tél. : 04 75 27 72 97 LES PRODUCTEURS AVEC QUI NOUS TRAVAILLONS La Barrouette paysanne (Les Pilles) : Fruits et légumes. Aux grands champs (Piégon) : Fruits et légumes. Le domaine des Arches (Mirabel aux baronnies) : Fruits et légumes, jus de pomme. Le jardin de vie (Les Pilles) : Confitures, sirop de Sureau, herbes aromatiques, tisanes. La Ferme des Bessonnes (Saint-Férréol-Trente-pas) : Fromages de chèvre et brebis. Les Garelles (Bellecombe Tarendol) : Fromages de chèvre. La Ferme du Monastier (Saint-Férréol) : Fromages de chèvre et faisselles. Les chênes verts (Beauvoisin) : Amandes, jus de poire. René Bompart (La Penne-sur-l’Ouvèze) : Jus d’abricot. Soleil des Baronnies (Eyroles) : Jus de raisin. Gérard Tellène (Arpavon) : Pois chiches, petit épeautre. Didier et Chantal Reymond (Montmorin) : Noix. Volailles Fermières (Mirabel aux baronnies) : Poulet, Pintade. Pisciculture de l’eau claire (Saint-Férréol-Trente-Pas) : Truites. La Cissonière (St Paulet-de-Caisson) : Caillettes, viande de porc. Ferme de Bérénice et Nicolas (Arpavon) : Viande d’agneau. La ferme Brès (Nyons) : Olives. Coopérative du Nyonsais (Les pilles) : Olives et vins. Isabelle Pinguet (groupement de producteurs Drôme-Ardèche) : œufs de plein air. Sans oublier tous les vignerons bien sûr ! A découvrir sur notre carte des vins… Toutes nos viandes sont issues d'animaux nés, élevés et abattus en France. biologique. tout est NOS fait maison DU MOMENT Tartare de Crudités - 6,00 Assaisonnés à l’huile d’olive de Nyons et herbes fraîches. -

Guide De L'usager Archives Communales Et Intercommunales

Archives communales Les cadastres et Intercommunales Archives numérisées Aux Archives communales de Buis-les- Baronnies, le parcellaire le plus ancien est - Registre paroissial_Buis_GG 1 (1575-1638) rédigé à partir du 12 décembre 1729. - Registre paroissial_Buis_GG 2 (1583-1611) Il est descriptif. - Registre paroissial_Buis_GG 3 (1611-1657) - Registre paroissial_Buis_GG 4 (1658-1672) Le cadastre dit « Napoléonien » à plans, - Registre paroissial_Buis_GG 5 (1673) rédigé vers 1834 enrichie l’histoire territoriale de - Registre paroissial_Buis_GG 6 (1680-1691) la commune de Buis. - Registre paroissial_Buis _GG 7 (1692-1701) - Registres des délibérations consulaires_Buis_BB 1 à BB Rechercher ses ancêtres 19 (1561 à 1705) - Comptabilité. 1433. Série HH. e e Pour réaliser votre généalogie, vous disposez des - Actes notariés. Église de Buis (XVI -XVII siècles). - Photographies: fonds Veux_Buis (1900-1920). tables décennales, tables alphabétiques des re- - Photographies: fonds Bernard Laget (1900-1920). gistres d’état-civil, tenues tous les dix ans. Nous les - Photographies: fonds Gabrielle Jourdan_Beauvoisin possédons aux archives de Buis depuis 1792. (1937-1955) - Archives Catelan: fonds Arlaud. Les registres paroissiaux sont conservés depuis - Archives de Plaisians : Annales plaisiannaises. - Cadastre Napoléonien de Buis (plans_1835), AD26. 1575. Ces documents sont consultables au terme d’un délai de 75 ans et ne peuvent être en aucun cas BUIS-LES-BARONNIES photocopiés, sans l’avis du responsable du service. Archives microfilmées Guide de l’usager Les registres d’état-civil postérieurs à ce délai, sont - Registre paroissial_Buis_GG6 (1680-1690) conservés en Mairie. Nous possédons également un - Registre paroissial_Buis_GG10 (1718-1737) ouvrage que les généalogistes aiment à consulter, - Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_mariages_décès une Table des mariages, classement patronymique, (1802-1812) Buis, La Drôme, (1606-1857), rédigé par Suzanne et - Registre d’Etat-civil_Buis_Naissances_décès (1813- Ouvert au public Gaston Canu en 1992. -

Calamité Agricole : Sécheresse D’Avril À Octobre 2017

N° 51274#03 Calamité agricole : Sécheresse d’avril à octobre 2017 NOTICE D'INFORMATION À L'INTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCÉDURE DES CALAMITÉS AGRICOLES Cette notice présente les principaux points de la réglementation. Lisez la avant de remplir le formulaire de demande (CF Cerfa n°13681*03) Si vous souhaitez davantage de précisions, contactez la direction départementale des territoires de la Drôme Informations générales Le Comité National de Gestion des Risques en Agriculture (CNGRA) réuni le 13 juin 2018, ont donné un avis favorable à la demande de reconnaissance des pertes de fonds sur lavandes et lavandins, en calamité agricole, suite à la sécheresse d’avril à octobre 2017. La zone reconnue sinistrée, par arrêté ministériel du 27 juin 2018, pour les pertes de fonds sur lavandes et lavandins : les communes de Solaure en Diois, Aleyrac, Allan, Ancône, Aouste-sur-Sye, Arnayon, Arpavon, Aubenasson, Aubres, Aucelon, Aulan, Aurel, La Répara-Auriples, Autichamp, Ballons, Barnave, Barret-de-Lioure, Barsac, La Bâtie-des-Fonds, La Bâtie-Rolland, La Baume-de-Transit, Beaufort-sur- Gervanne, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Beauvoisin, La Bégude-de-Mazenc, Bellecombe-Tarendol, Bellegarde-en-Diois, Bénivay- Ollon, Bésignan, Bézaudun-sur-Bîne, Bonlieu-sur-Roubion, Bouchet, Boulc, Bourdeaux, Bouvières, Brette, Buis-les-Baronnies, Chalancon, Chamaloc, Chamaret, Chantemerle-lès-Grignan, La Charce, Charens, Charols, Chastel-Arnaud, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-du-Rhône, Châtillon-en-Diois, Chaudebonne, La Chaudière, Chauvac-Laux-Montaux, -

Carte Administrative De La Drôme

CARTE ADMINISTRATIVE DE LA DRÔME lapeyrouse- Périmètre des arrondissements 2017 mornay epinouze manthes saint-rambert- lens-lestang moras- d'albon saint-sorlin- en-valloire en-valloire le anneyron grand-serre hauterives andancette chateauneuf- Préfecture albon de-galaure montrigaud saint-martin- fay-le-clos d'aout saint-christophe- mureils et-le-laris Sous-Préfecture beausemblant tersanne la motte- saint-bonnet- laveyron de-galaure saint-avit miribel montchenu de-valclerieux saint-uze bathernay saint-laurent- d'onay Arrondissement de Valence saint-vallier ratieres crepol claveyson montmiral saint-barthelemy- charmes-sur- ponsas de-vals l'herbasse le chalon saint-michel- sur-savasse Arrondissement de Die serves- bren arthemonay sur-rhone saint-donat-sur- marges chantemerle- geyssans erome les-bles marsaz l'herbasse parnans gervans Arrondissement de Nyons larnage chavannes peyrins triors crozes- chatillon- hermitage Saint- saint-jean veaunes bardoux genissieux la baume-saint-nazaire- mercurol mours-saint- en-royans Communes transférées dans clerieux d'hostun Sainte- Saint- tain-l'hermitage eusebe Saint Thomas eulalie- julien- Chanos- saint-paul- eymeux En Royans les-romans en-royans le nouvel arrondissement curson en-vercors granges-les- romans-sur-isere La Motte beaumont Fanjas Beaumont- jaillans hostun la roche- monteux echevis saint-martin- rochechinard saint-laurent- de-glun en-vercors bourg-de-peage en-royans Pont-de- saint-jean- l'isere chatuzange-le-goubet oriol- en-royans en-royans chateauneuf-sur-isere beauregard- baret saint-martin- -

LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 Itineraries in the Drôme

LA DRÔME EN 12 ITINÉRAIRES 12 itineraries in the Drôme ladrometourisme.com Entre la Drôme et vous, une belle histoire commence… Cette histoire pourrait démarrer comme ceci : « Il était une fois 12 itinéraires à suivre pour découvrir les incontournables de cette terre de contrastes. Prenez le temps d’apprécier le paysage, d’échanger avec les habitants, de flâner dans les villes et villages, de visiter les monuments et musées incontournables (Palais Idéal du Facteur Cheval, Tour de Crest, châteaux de Montélimar, Grignan et Suze-la-Rousse, cité du chocolat Valrhona Musée International de la chaussure…), de savourer les produits du terroir de la Drôme, à la ferme, au détour des routes thématiques (lavande, olivier, vin…) ou sur les marchés colorés, de pratiquer toutes sortes d’activités sportives dont la randonnée pédestre, équestre, en raquettes, le ski, le vélo, le VTT, l’escalade, la via ferrata... … la Drôme vous livrera ses plus beaux secrets à travers ses paysages les plus sauvages. » La morale de cette histoire : Faîtes une pause dans la Drôme pour la découvrir plus intimement. Champ de lavande • Poët-Sigillat Between the Drôme and you, a wonderful story-line may emerge. The story could start like this: Vous aussi devenez fan de « Once upon a time there were 12 itineraries to follow to discover the key features of this land of contrasts. Take the time to appreciate the landscape, to have a chat with local people, to stroll about the towns and villages, la page Facebook de la Drôme to visit the main monuments and museums (‘Palais Idéal du Facteur Cheval’, Crest tower, the châteaux of Tourisme et racontez Montélimar, Grignan and Suze-la-Rousse, ‘cité du chocolat Valrhona’ and the ‘Musée International de la vos vacances dans la Drôme Chaussure [shoes]), to taste the products of the Drôme at the farm itself, along the themed routes (lavender, olives, wines …), on the colourful markets, to practice all kinds of sporting activity including walking, riding, rackets, skiing, cycling, mountain-biking, climbing, the via ferrata, etc. -

STATUTS Communauté De Communes Des Baronnies En Drôme Provençale

STATUTS Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale TITRE I DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE ET DURÉE Article 1. Dénomination L’Établissement Public de Coopération Intercommunale, regroupant les communes visées à l’article 2 des présents statuts et créé par l’arrêté préfectoral n° 2016319-0012 du 14/11/2016, est dénommé : Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP). Article 2. Communes adhérentes La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale associe les communes suivantes : Arpavon, Aubres, Aulan, Ballons, Barret de Lioure, Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésignan, Buis-les- Baronnies, Châteauneuf de Bordette, Chaudebonne, Chauvac Laux Montaux, Condorcet, Cornillac, Cornillon sur l'Oule, Curnier, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Izon la Bruisse, La Charce, La Penne sur l'Ouvèze, La Roche sur le Buis, La Rochette du Buis, Le Poët en Percip, Le Poët Sigillat, Les Pilles, Lemps, Mérindol les Oliviers, Mévouillon, Mirabel aux Baronnies, Montauban sur l'Ouvèze, Montaulieu, Montbrun les Bains, Montferrand la Fare, Montguers, Montréal les Sources, Nyons, Pelonne, Piégon, Pierrelongue, Plaisians, Pommerol, Propiac, Reilhanette, Rémuzat, Rioms, Rochebrune, Roussieux, Sahune, Saint Auban sur l'Ouvèze, Saint Ferréol Trente Pas, Saint Maurice sur Eygues, Saint Sauveur Gouvernet, Saint-May, Sainte Euphémie sur Ouvèze, Sainte-Jalle, Séderon, Valouse, Venterol,Verclause, Vercoiran, Vers sur Méouge, Villefranche le Château, Villeperdrix, Vinsobres Article 3. Durée La Communauté de communes est constituée sans limitation de durée. Article 4. Siège Le siège de la Communauté de communes est fixé à 26 110 Nyons au 170 rue Ferdinand FERT – Les Laurons. Article 5. Objet de la Communauté de communes La Communauté de communes des Baronnies en Drôme Provençale a pour objet, en référence à l’article L 5214- 1 du Code Générale des Collectivités Territoriales, d’associer ses communes-membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.