REL02 Relazione Geologica E Sismica.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

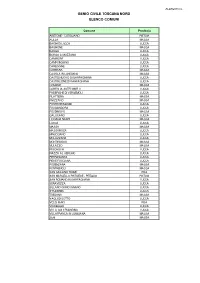

Allegato C Genio Civile Toscana Nord Elenco Comuni

ALLEGATO C GENIO CIVILE TOSCANA NORD ELENCO COMUNI Comune Provincia ABETONE - CUTIGLIANO PISTOIA AULLA MASSA BAGNI DI LUCCA LUCCA BAGNONE MASSA BARGA LUCCA BORGO A MOZZANO LUCCA CAMAIORE LUCCA CAMPORGIANO LUCCA CAREGGINE LUCCA CARRARA MASSA CASOLA IN LUNIGIANA MASSA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LUCCA CASTIGLIONE DI GARFAGNANA LUCCA COMANO MASSA COREGLIA ANTELMINELLI LUCCA FABBRICHE DI VERGEMOLI LUCCA FILATTIERA MASSA FIVIZZANO MASSA FORTE DEI MARMI LUCCA FOSCIANDORA LUCCA FOSDINOVO MASSA GALLICANO LUCCA LICCIANA NARDI MASSA LUCCA LUCCA MASSA MASSA MASSAROSA LUCCA MINUCCIANO LUCCA MOLAZZANA LUCCA MONTIGNOSO MASSA MULAZZO MASSA PESCAGLIA LUCCA PIAZZA AL SERCHIO LUCCA PIETRASANTA LUCCA PIEVE FOSCIANA LUCCA PODENZANA MASSA PONTREMOLI MASSA SAN GIULIANO TERME PISA SAN MARCELLO PISTOIESE - PITEGLIO PISTOIA SAN ROMANO IN GARFAGNANA LUCCA SERAVEZZA LUCCA SILLANO GIUNCUGNANO LUCCA STAZZEMA LUCCA TRESANA MASSA VAGLI DI SOTTO LUCCA VECCHIANO PISA VIAREGGIO LUCCA VILLA COLLEMANDINA LUCCA VILLAFRANCA IN LUNIGIANA MASSA ZERI MASSA ALLEGATO C GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE ELENCO COMUNI Comune Provincia ANGHIARI AREZZO AREZZO AREZZO BADIA TEDALDA AREZZO BAGNO A RIPOLI FIRENZE BARBERINO DI MUGELLO FIRENZE BIBBIENA AREZZO BORGO SAN LORENZO FIRENZE BUCINE AREZZO CAPOLONA -CASTIGLION FIBOCCHI AREZZO CAPRESE MICHELANGELO AREZZO CASTEL FOCOGNANO AREZZO CASTEL SAN NICCOLO' AREZZO CASTELFRANCO - PIANDISCO' AREZZO CASTIGLION FIORENTINO AREZZO CAVRIGLIA AREZZO CHITIGNANO AREZZO CHIUSI DELLA VERNA AREZZO CIVITELLA IN VAL DI CHIANA AREZZO CORTONA AREZZO DICOMANO -

Incontri Metropolitani

Incontri Metropolitani Città Metropolitana di Firenze Report: I risultati emersi dagli incontri PREMESSA l presente documento costituisce la sintesi Il testo seguente si articola in due diverse I dei principali risultati emersi durante i sezioni: cinque Incontri Metropolitani realizzati nei diversi ambiti territoriali della Città Metropolitana e • una prima che descrive la metodologia in cui si è svolto l’evento e i comuni che vi ha preso dedicati ad un confronto collettivo con i Sindaci parte; e i dirigenti degli uffici tecnici comunali. L’attività di ascolto svolta è parte integrante del • una seconda che illustra le questioni processo partecipativo Upda0ng Piano, avviato sollevate dalla discussione, suddivise per aree territoriali. dalla Città Metropolitana per accompagnare in INDICE maniera partecipata e condivisa l’aggiornamento e il monitoraggio del Piano Strategico Metropolitano (PSM), dopo i tre anni L’evento…….….….….….….….….….….….…….… 3 dalla sua approvazione. Principali questioni emerse.….….…….… 7 Area Mugello.….….…..…..…..…..…..……..… 9 Area Fiorentina.….….….….…..…..…..……… 13 Area Valdarno Fiorentino e Valdisieve.… 19 Area Chianti Fiorentino.….….….….….….… 23 Area Valdarno Empolese e Valdelsa.……. 25 L’EVENTO L’evento “Incontri Metropolitani" è un incontro pubblico rivolto ai Sindaci del Nello specifico la discussione è stata avviata dalla definizione di due precise territorio metropolitano (o ai loro delegati) e ai Dirigenti degli Uffici tecnici comunali, domande: previsto per ognuno dei 5 ambiti territoriali della Città Metropolitana -

Ambito 09 Mugello

QUADRO CONOSCITIVO Ambito n°9 MUGELLO PROVINCE : Firenze TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio OROGRAFIA – IDROGRAFIA Questa area è una entità geografica ben definita: la parte centrale del Mugello non è che l’alveo del lago pliocenico, di 300 kmq circa, che vi è esistito alla fine del periodo terziario. L’avvallamento, drenato dal fiume Sieve, è limitato dall’Appennino a nord, a sud dalla catena parallela all’Appennino che separa il Mugello dalla conca di Firenze e che culmina nel m. Giovi (992m.), a est dal massiccio del Falterona-M. Falco (m. 1658, al confine fra Toscana e Romagna). Alla stretta di Vicchio la Sieve, sbarrata dal massiccio del Falte- rona, piega gradualmente verso Sud, percorrendo il tratto generalmente indicato come Val di Sieve, e si versa nell’Arno (del quale è il maggior affluente) presso Pontassieve. L’area, fortemente sismica, è stata colpita da grandi terremoti nel 1542, 1672, 1919. Il paesaggio di questo ambito si presenta, pertanto, con caratteri morfologici di base molto diversificati. Dal paesaggio pedemontano dei rilievi dell’Appennino tosco-romagnolo, con gli insediamenti di Mangona, Casaglia, Petrognano, Castagno d’Andrea, Fornace, si passa a quello dei pianori del Mugello centrale, delimitati da ripide balze e costoni tufacei. Dal fondovalle del fiume Sieve, i versanti collinari di S. Cresci, Arliano e Montebonello risalgono alle arenarie di Monte Senario e alle formazioni calcaree di Monte Morello e Monte Giovi. VEGETAZIONE Il mosaico paesistico presenta un’articolazione decisamente condizionata dalla configurazione morfologica complessiva, che connota l’ambito come conca intermontana. -

2.1 Il PIT – Piano Di Indirizzo Territoriale Regionale

19 2. Il Quadro di riferimento sovracomunale: piani/programmi di area vasta e gli strumenti della pianificazione sovraordinata 2.1 Il P.I.T. – Piano di Indirizzo Territoriale regionale La ricerca di una comune sinergia tra gli obiettivi, gli indirizzi e le scelte di piano degli strumenti di competenza della Regione e della Provincia e quelli locali interni al Piano Strutturale, auspicata come si è accennato sulla legislazione toscana regionale per garantire un organico e funzionale sistema di programmazione e pianificazione, ha impegnato il gruppo di lavoro fin dall’atto di avvio del procedimento sia per caratterizzare il quadro conoscitivo e le linee di sviluppo dell’area, ma soprattutto per rendere conformi i criteri e le direttive del Piano Strutturale alle prescrizioni del PIT regionale e del Piano di Coordinamento provinciale. Per quanto riguarda il PIT, (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.12 del 25 Gennaio 2000) questo strumento rappresenta l’atto di programmazione con il quale la Regione Toscana in attuazione della legge urbanistica e in conformità con le indicazioni del Programma Regionale di Sviluppo, stabilisce gli orientamenti per la pianificazione degli Enti Locali e definisce gli obiettivi operativi della propria politica territoriale. Rappresenta cioè lo strumento regionale per il governo del territorio che individua e indirizza le politiche territoriali a carattere strategico che appaiono necessarie per innescare processi di miglioramento delle condizioni di sviluppo, per ricercare elementi di maggiore -

COMUNE DI VICCHIO Tel

Via Garibaldi, 1 50039 VICCHIO (FI) COMUNE DI VICCHIO Tel. 055 / 843921 Fax. 055 / 844275 C.F. 83002370480 P.I. 01443650484 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta aperta del 13-09- 14, tenutasi alle ore 10:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Straordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica Risultano presenti all’appello in apertura di seduta i Signori: IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE A CHICCHI CLAUDIO P BEDESCHI CARLO P GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A BONANNI TERESA P ROMANELLI VALENTINA A DEGL'INNOCENTI SIMONA A SCARPI FRANCESCO P GANASSI MATTEO P Presiede il Sig. GASPARRINI MARCO, assistito dal Segretario Dr.ssa ZARRILLO ANTONIA. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni: Proposta N. 84 Del 04-09-14 N. 84 Esito Esame: Approvata Oggetto: Celebrazione 70^ Anniversario della liberazione di Vicchio Introduce dopo l’appello il Presidente del Consiglio Gasparrini Marco: “ Buongiorno a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale aperto organizzato per la celebrazione del 70° anniversario della Liberazione di Vicchio dal Nazifascismo. Ammirevole esempio di coraggio, di spirito di libertà e di amor patrio. E’ con queste parola che l’allora Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi conferì nel febbraio 2004 la medaglia d’argento al merito civile al Comune di Vicchio. Queste parole ci riempiono di orgoglio ma ci investono anche di una grande responsabilità. -

Profilo Di Salute

Società della Salute del Mugello Profilo di Salute Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI) - Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 e-mail: [email protected] Società della Salute del Mugello Profilo di Salute … … oggi e’ rivoluzionario tessere i rapporti, far vivere i territori: in altre parole, costruire società PREMESSA La Società della Salute del Mugello rappresentata dai Comuni della Zona socio sanitaria, dall’Azienda sanitaria di Firenze e dalla Comunità Montana Mugello vuole, in estrema sintesi, valorizzare il costante proporsi della comunità locale, in tutte le sue espressioni, nell’ottica della facilitazione dell’accesso, della risoluzione delle componenti burocratiche e dell’effettivo, diretto coinvolgimento della popolazione e degli operatori nella tutela della salute e del benessere sociale. Rispetto alle funzioni di governo, il Piano Integrato di Salute - e cioè un modello di programmazione per obiettivi più complessivi di salute - costituisce la modalità prioritaria di espressione della Società della Salute. Il prodotto da raggiungere con le necessarie gradualità è l’Immagine di salute della Zona, un quadro sintetico dei problemi e delle opportunità che caratterizzano le condizioni sociali, sanitarie e ambientali del territorio. E’ quindi necessario avviare il processo di programmazione con la formalizzazione del Profilo di Salute di Zona, un primo strumento che raccoglie e ordina i dati demografici, sanitari, sociali e ambientali disponibili e contiene i primi indirizzi per la predisposizione del Piano. I dati disponibili non sono ancora completi (mancano ad es. le risultanze del censimento, dati ambientali e dati epidemiologici disaggregati almeno fra i Comuni prettamente montani e gli altri) tuttavia per la storia di integrazione ormai consolidata in questo territorio molti parametri utili sono già acquisiti per cui esiste una preliminare identità di welfare di zona che ha consentito anche l’avvio della sperimentazione della SdS. -

Valori Agricoli Medi Della Provincia Annualità 2019

Ufficio del territorio di FIRENZE Data: 29/10/2020 Ora: 13.25.37 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/01/2019 n.6 del 06/02/2019 REGIONE AGRARIA N°: 1 REGIONE AGRARIA N°: 2 REGIONE N. 1 REGIONE N. 2 Comuni di: FIRENZUOLA, LONDA, MARRADI, PALAZZUOLO SUL Comuni di: PELAGO, REGGELLO SENIO, SAN GODENZO COLTURA Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Valore Sup. > Coltura più Informazioni aggiuntive Agricolo 5% redditizia Agricolo 5% redditizia (Euro/Ha) (Euro/Ha) BOSCO CEDUO 1852,00 SI 1778,00 SI BOSCO D`ALTO FUSTO ADULTO 5854,00 2-NOTA N. 2 ADULTO, CON 7335,00 SI 2-NOTA N. 2 ADULTO, CON PIANTE DI ETA PREVALENTE PIANTE DI ETA PREVALENTE UGUALE O SUPERIORE AI 30 UGUALE O SUPERIORE AI 30 ANNI, GIOVANI INFERIORI A ANNI, GIOVANI INFERIORI A 30 ANNI.) 30 ANNI.) BOSCO D`ALTO FUSTO GIOVANE 3853,00 2-NOTA N. 2 ADULTO, CON 4297,00 2-NOTA N. 2 ADULTO, CON PIANTE DI ETA PREVALENTE PIANTE DI ETA PREVALENTE UGUALE O SUPERIORE AI 30 UGUALE O SUPERIORE AI 30 ANNI, GIOVANI INFERIORI A ANNI, GIOVANI INFERIORI A 30 ANNI.) 30 ANNI.) BOSCO MISTO 2963,00 2815,00 SI CANNETO 2942,00 3292,00 CASTAGNETO DA FRUTTO 5439,00 SI SI 3672,00 COLTURA FLOREALE 44116,00 Pagina: 1 di 19 Ufficio del territorio di FIRENZE Data: 29/10/2020 Ora: 13.25.37 Valori Agricoli Medi della provincia Annualità 2019 Dati Pronunciamento Commissione Provinciale Pubblicazione sul BUR n.1 del 28/01/2019 n.6 del 06/02/2019 FRUTTETO 26528,00 4-NOTA N. -

In Mugello ART, CULTURE, NATURE in Mugello

In Tuscany, at just a stone’s throw from Florence, we find Mugello: it is situated among the rolling hills and the tall cypress trees, on the backdrop of the high lofty crests and mountain passes. Artists such as Giotto and Beato Angelico were born in this land where they found the perfect landscape and inspiration for their famous paintings. The incredible landscape, the hospitable, quiet and hard working people, the genuine food, the land of the Medici, the museums, the Liberty itinerary, the tradition of arts and crafts, and the ancient churches and remote convents are just outside the gates of the city of Florence. Mugello offers history, culture, and quality services in an enchantingly natural setting. art, culture and nature in mugello ART, CULTURE, NATURE in Mugello Itineraries, museums, excursions on foot and by bike Qui, Unione Montana dei Comuni del Mugello tuscany 3 Where it is and how to get there 4 Territory 6 The history 11 THE ARTISTIC AND HISTORICAL ITINERARIES 12 The Medicy family and the territory 28 Museum Network 40 Liberty style: art nouveau in Mugello 46 The Faentina: a transapennine railway from Florence to Ravenna 53 ENJOYING NATURE 54 So.f.t. trekking 58 In the forests of the Giogo Casaglia 66 Other itineraries on foot 78 Other itineraries by mountain bike 86 Lake Bilancino 90 Other activities 95 Weekly markets 96 Certification for tourist authorized accommodation in Mugello index IMOLA FAENZA BOLOGNA IMOLA BOLOGNA 610 306 65 Palazzuolo FAENZA Firenzuola sul Senio 503 302 A1 503 306 Popolano 65 Marradi Biforco Scarperia Crespino Barberino di Mugello Ronta BARBERINO San Piero exit a Sieve Lake Bilancino Vicchio 551 65 Borgo San Lorenzo 302 Dicomano FORLI' ROME FLORENCE motorway state road railway For information: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO Tourist Office Via P. -

Sabrina Landi Malavolti Nuovo Presidente Rotary Club Mugello Da Aldo Giovannini - Venerdi 28/06/2019

(Associazione Nazionale Stampa Online - oltre 3.500.000 contatti) Prima pagina Rubriche o ..In vetrina… Mugello, Alto Mugello, Val di Sieve; Barberino Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Val di Sieve, Pontassieve, Londa, Rufina, Pelago, San Godenzo, Londa, Scarperia San Piero, Vaglia, Vicchio di Mugello. Firenze e Provincia. COMMENTI E CONDIVISIONI SU FACEBOOK Sabrina Landi Malavolti nuovo presidente Rotary Club Mugello Da Aldo Giovannini - Venerdi 28/06/2019. Dalla Redazione. n: 819 letture a tutt’oggi Nella foto (qui sopra): Sabrina Landi Malavolti nuovo presidente del Rotary Club Mugello con il presidente uscente Maurizio Vignini. 1/3 Come tradizione dal 1976, anno in cui fu fondato a Borgo San Lorenzo il Rotary Club Mugello, lo scorso martedi 25 giugno 2019, si è svolta la cerimonia del passaggio della presidenza fra il Rag. Maurizio Vignini e la dott.ssa Sabrina Landi Malavolti. L’evento, avvenuto nei locali di Villa Il Palagio di Scarperia, ha visto la presenza di numerosi soci con i loro congiunti, amici ed ospiti e fra questi anche il socio effettivo, l’amico Adriano Borgioli, noto allevatore ed impresario, che nel lontano 1976 fu uno dei soci fondatori del Rotary Club Mugello, unitamente a venti soci mugellani (il dott. Sergio Sandrelli di Vicchio di Mugello fu il primo presidente). La cronaca ci ricorda che ad inizio lavori il Rag. Maurizio Vignini ha ricordato a tutti i presenti i “service” che sono stati effettuati durante la sua annata rotariana; e che fra le diverse e variegate conferenze di cultura, arte, storia, letteratura, finanza e quant’altro si sono succeduti anche momenti di solidarietà e socialità. -

Sheet1 Page 1 APPELLO NO EOLICO SECONDO ELENCO DI SOTTOSCRITORI AL 16.3.2021 Baccetti Silvia Firenze Baggiani Luigi Firenze Barb

Sheet1 APPELLO NO EOLICO SECONDO ELENCO DI SOTTOSCRITORI AL 16.3.2021 Baccetti Silvia Firenze Baggiani Luigi Firenze Barbugli Laura estero iscritta AIRE Vicchio Bargoni Maurizio Vicchio Belardi Grazia Pontassieve Bernoni Margherita Borgo San Lorenzo Bertieri Sandra Dicomano Berveglieri Alessandro Vaglia Biagioni Roberto Vicchio Bolognesi Simone Vicchio Bonanni Franco Vicchio Bonanni Paolo Borgo San Lorenzo Bonanni Teresa Vicchio Boncompagni Rita Borgo San Lorenzo Bosi Sara Dicomano Bracali Monica Firenze Bruttomesso Nyima San Godenzo Bucelli Laura Borgo San Lorenzo Cacopardo Augusto Firenze Camasta Antonio Rufina Cannavale Tommaso Vicchio Cannone Donato Dicomano Cantini Gastone Vicchio Capone Simone Borgo San Lorenzo Cappellini Simona Vicchio Caruana Stefano Borgo San Lorenzo Casalati Lucia Dicomano Cavaciocchi Enzo Borgo San Lorenzo Cecconi Fabrizio Vicchio Cecconi Stefano Vicchio Cerboni Antonio Borgo San Lorenzo Certini Carlo Dicomano Ciucchi Debora Vicchio Ciucchi Ida Dicomano Ciucchi Silvia Calenzano Consolati Enrico San Godenzo Contreras Saida Dicomano D’Angelo Annamaria Scarperia e San Piero Engaz Martina Pontassieve Eredi Leonardo Firenze Fabbiani Lorenzo Vicchio Fabbri Amos Borgo San Lorenzo Fabbri Beppe Borgo San Lorenzo Fabbrucci Alberto Dicomano Fabbrucci Alessandra San Godenzo Facchinetti Maria Rosa Dicomano Ferlato Giuseppe Volterra Ferracci Sara Vicchio Ferretti Stefania San Godenzo Fornai Flavia Dicomano Franceschi Sonia Vicchio Page 1 Sheet1 Francini Paolo Scarperia e San Piero Fratti Alejandra Scarperia e San Piero Gamberi -

A Florentine Diary

THE LIBRARIES A FLORENTINE DIARY A nderson SAVONAROLA From the portrait by Fra Bartolomeo. A FLORENTINE DIARY FROM 1450 TO 1516 BY LUCA LANDUCCI CONTINUED BY AN ANONYMOUS WRITER TILL 1542 WITH NOTES BY IODOCO DEL B A D I A 0^ TRANSLATED FROM THE ITALIAN BY ALICE DE ROSEN JERVIS & PUBLISHED IN LONDON IN 1927 By J. M. DENT & SONS LTD. •8 *« AND IN NEW YORK BY « « E. P. DUTTON & COMPANY TRANSLATOR'S PREFACE ALTHOUGH Del Badia's ample and learned notes are sufficient for an Italian, it seemed to me that many allu sions might be puzzling to an English reader, especially to one who did not know Florence well; therefore I have added short notes on city-gates, churches and other buildings which now no longer exist; on some of the festivals and customs; on those streets which have changed their nomenclature since Landucci's, day; and also on the old money. His old-fashioned spelling of names and places has been retained (amongst other peculiarities the Florentine was in the habit of replacing an I by an r) ; also the old calendar; and the old Florentine method of reckoning the hours of the day (see notes to 12 January, 1465, and to 27 April, 1468). As for the changes in the Government, they were so frequent and so complex, that it is necessary to have recourse to a consecutive history in order to under stand them. A. DE R. J. Florence 1926. The books to which I am indebted are as follows: Storia della Repubblica di Firenze (2 vols.), Gino Capponi. -

Elenco Imprenditori Agricoli

aggiornamento al 13.09.2019 NOMINATIVO DITTA SEDE LEGALE C.F. P.IVA ELENCO IMPRENDITORI AGRICOLI NUOVO MAEF Consorzio di Manutenzione Ambientale e 1 via Panciatichi, 11 – Pistoia (PT) 01959860477 Forestale 2 LCT STELLA S.R.L. Via Trucione, 5 - Montespertoli (FI) 06619350488 3 AZIENDA AGRICOLA BAGLIONI MAURO Via Pisana, 623 - Firenze BGLMRA66C03D612J SOCIETA' COOPERATIVA RURALE CASOLESE SOCIETA' 4 Loc. Cavallano Fontanella, 8 - 53031 Casole d'Elsa (SI) 00135090520 AGRICOLA 5 C.O.A. CONSORZIO OPERATORI AMBIENTALI Via Modenese, 621 Pistoia 01603470475 AZIENDA GRICOLA COLOGNOLE DI GABRIELLA SPALLETTI 6 SOCIETA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA Via Tevere, 16 - Roma (RM) 04227451004 (COLOGNOLE S.R.L.) 7 ORLANDINI ANTONIO Via Saturnana, 50 - Pistoia RLNNTN57M19G713O 8 FAGGIOLI VALENTINO Via Volterrana, 269 - San Casciano Val di Pesa (FI) FGGVNT69B14D612W AZIENDA AGRICOLA DI PALMA ANTONIO TONINO 9 Via di Barbiana 13 - Frazione Castello - Vicchio (FI) DPLNNT63P06Z401S 04328820487 AVANGUARDIA COMPLESSA 10 L'ALBERO BUONO DI RHO SVEN ERIK Via Villore, 205 - Vicchio (FI) RHOSNR71D27M102M 05042020486 11 FATTORIA IL CASSERO DI PAOLO GIOVANNETTI Via Forra di Castelnuovo, 8 - Serravalle P.se (PT) GVNPLA69P02G713I 12 MALVICINI FONTANA DIANORA Via Travalle, 25 - Frazione Travalle - Calenzano (FI) MLVDMR68A41G535M 04867800486 Via Vingone, 46 - Loc. San Piero a Ponti - Campi 13 AGRYTECH 2002 SRL 05186290481 Bisenzio (FI) ATI C.F.A. CONSORZIO DI FORESTAZIONE E AGRICOLTURA + 14 Via Castagno, 31 - Pistoia 01619370479 ALTRI 15 AZIENDA AGRICOLA POIANO DI MONICA GIANNONE Via Sciano le Case, 144 - loc. Tavolese - Certaldo (FI) GNNMNC72C41M059T 16 LAFFI NICCOLO' Via delle Croci, 5 - Sesto Fiorentino (FI) LFFNCL82A30D612X Via del Fantone, 49 - Lastra a Signa (FI) - Dicomano (FI) 17 ANGELA SAMORE' SMRNGL62H60D612G Loc.