La Coltivazione Dello Zafferano in Valle Camonica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Conserving Europe's Threatened Plants

Conserving Europe’s threatened plants Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation Conserving Europe’s threatened plants Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation By Suzanne Sharrock and Meirion Jones May 2009 Recommended citation: Sharrock, S. and Jones, M., 2009. Conserving Europe’s threatened plants: Progress towards Target 8 of the Global Strategy for Plant Conservation Botanic Gardens Conservation International, Richmond, UK ISBN 978-1-905164-30-1 Published by Botanic Gardens Conservation International Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, UK Design: John Morgan, [email protected] Acknowledgements The work of establishing a consolidated list of threatened Photo credits European plants was first initiated by Hugh Synge who developed the original database on which this report is based. All images are credited to BGCI with the exceptions of: We are most grateful to Hugh for providing this database to page 5, Nikos Krigas; page 8. Christophe Libert; page 10, BGCI and advising on further development of the list. The Pawel Kos; page 12 (upper), Nikos Krigas; page 14: James exacting task of inputting data from national Red Lists was Hitchmough; page 16 (lower), Jože Bavcon; page 17 (upper), carried out by Chris Cockel and without his dedicated work, the Nkos Krigas; page 20 (upper), Anca Sarbu; page 21, Nikos list would not have been completed. Thank you for your efforts Krigas; page 22 (upper) Simon Williams; page 22 (lower), RBG Chris. We are grateful to all the members of the European Kew; page 23 (upper), Jo Packet; page 23 (lower), Sandrine Botanic Gardens Consortium and other colleagues from Europe Godefroid; page 24 (upper) Jože Bavcon; page 24 (lower), Frank who provided essential advice, guidance and supplementary Scumacher; page 25 (upper) Michael Burkart; page 25, (lower) information on the species included in the database. -

The Genus Crocus (Liliiflorae, Iridaceae): Lifecycle, Morphology, Phenotypic Characteristics, and Taxonomical Relevant Parameters 27-65 Kerndorff & Al

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Stapfia Jahr/Year: 2015 Band/Volume: 0103 Autor(en)/Author(s): Kerndorf Helmut, Pasche Erich, Harpke Dörte Artikel/Article: The Genus Crocus (Liliiflorae, Iridaceae): Lifecycle, Morphology, Phenotypic Characteristics, and Taxonomical Relevant Parameters 27-65 KERNDORFF & al. • Crocus: Life-Cycle, Morphology, Taxonomy STAPFIA 103 (2015): 27–65 The Genus Crocus (Liliiflorae, Iridaceae): Life- cycle, Morphology, Phenotypic Characteristics, and Taxonomical Relevant Parameters HELMUT KERNDORFF1, ERICH PASCHE2 & DÖRTE HARPKE3 Abstract: The genus Crocus L. was studied by the authors for more than 30 years in nature as well as in cultivation. Since 1982 when the last review of the genus was published by Brian Mathew many new taxa were found and work dealing with special parameters of Crocus, like the Calcium-oxalate crystals in the corm tunics, were published. Introducing molecular-systematic analyses to the genus brought a completely new understanding of Crocus that presents itself now far away from being small and easy-structured. This work was initiated by the idea that a detailed study accompanied by drawings and photographs is necessary to widen and sharpen the view for the important details of the genus. Therefore we look at the life-cycle of the plants as well as at important morphological and phenotypical characteristics of Crocus. Especially important to us is the explained determination of relevant taxonomical parameters which are necessary for a mistake-free identification of the rapidly increasing numbers of discovered species and for the creation of determination keys. Zusammenfassung: Die Gattung Crocus wird seit mehr als 30 Jahren von den Autoren sowohl in der Natur als auch in Kultur studiert. -

Rock Garden Quarterly

ROCK GARDEN QUARTERLY VOLUME 55 NUMBER 2 SPRING 1997 COVER: Tulipa vvedevenskyi by Dick Van Reyper All Material Copyright © 1997 North American Rock Garden Society Printed by AgPress, 1531 Yuma Street, Manhattan, Kansas 66502 ROCK GARDEN QUARTERLY BULLETIN OF THE NORTH AMERICAN ROCK GARDEN SOCIETY VOLUME 55 NUMBER 2 SPRING 1997 FEATURES Life with Bulbs in an Oregon Garden, by Molly Grothaus 83 Nuts about Bulbs in a Minor Way, by Andrew Osyany 87 Some Spring Crocuses, by John Grimshaw 93 Arisaema bockii: An Attenuata Mystery, by Guy Gusman 101 Arisaemas in the 1990s: An Update on a Modern Fashion, by Jim McClements 105 Spider Lilies, Hardy Native Amaryllids, by Don Hackenberry 109 Specialty Bulbs in the Holland Industry, by Brent and Becky Heath 117 From California to a Holland Bulb Grower, by W.H. de Goede 120 Kniphofia Notes, by Panayoti Kelaidis 123 The Useful Bulb Frame, by Jane McGary 131 Trillium Tricks: How to Germinate a Recalcitrant Seed, by John F. Gyer 137 DEPARTMENTS Seed Exchange 146 Book Reviews 148 82 ROCK GARDEN QUARTERLY VOL. 55(2) LIFE WITH BULBS IN AN OREGON GARDEN by Molly Grothaus Our garden is on the slope of an and a recording thermometer, I began extinct volcano, with an unobstructed, to discover how large the variation in full frontal view of Mt. Hood. We see warmth and light can be in an acre the side of Mt. Hood facing Portland, and a half of garden. with its top-to-bottom 'H' of south tilt• These investigations led to an inter• ed ridges. -

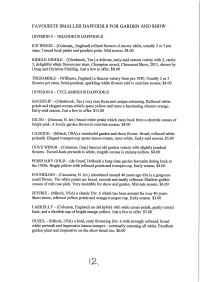

Favourite Smaller Daffodils for Garden and Show

FAVOURITE SMALLER DAFFODILS FOR GARDEN AND SHOW DIVISION 5 — TRIANDRUS DAFFODILS ICE WINGS — (Coleman„ England) refined flowers of snowy white, usually 2 or 3 per stem. Turned back petals and pendent poise. Mid season. $4.00 RIDDLE DIDDLE — (Glenbrook, Tas.) a delicate, early-mid season variety with 2, rarely 3, delightful white flowers per stein. Champion award, Claremont Show, 2011, shown by Doug and Christine Fielding. Just a few to offer. $8.00 TRESAMBLE — (Williams, England) a famous variety from pre 1930. Usually 2 or 3 flowers per stem. Semi-pendent, sparkling white flowers mid to mid-late season. $4.00 DIVISION 6 — CYCLAMINEUS DAFFODILS BACKFLIP — (Glenbrook, Tas.) very nice form and unique colouring. Reflexed white petals and elegant corona which opens yellow and turns a fascinating chrome-orange. Early-mid season. Just a few to offer. $15.00 BILBO — (Duncan, N. Ire.) broad white petals which sway back from a shortish corona of bright pink. A lovely garden flower in mid-late season. $4.00 CAZIQUE (Mitsch, USA) a wonderful garden and show flower. Broad, reflexed white perianth. Elegant trumpet-cup opens lemon-cream, turns white. Early-mid season. $5.00 DOVE WINGS — (Coleman, Eng.) famous old garden variety with slightly pendent flowers. Turned-back perianth is white, longish corona is creamy-yellow. $4.00 FEBRUARY GOLD — (de Graaf, Holland) a long-time garden favourite dating back to the 1920s. Bright yellow with reflexed petals and trumpet-cup. Early season. $4.00 FOUNDLING - (Carncairn, N. Ire.) introduced around 40 years ago this is a gorgeous small flower. The white petals are broad, smooth and neatly reflexed. -

Comunicazioni Roma 18-19 Ottobre 2013

SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA Gruppo per la Floristica Contributi alla ricerca floristica in Italia COMUNICAZIONI Orto botanico di Roma, La Sapienza Università di Roma 18-19 ottobre 2013 Società Botanica Italiana, Gruppo per la Floristica “Contributi alla ricerca floristica in Italia” Orto botanico di Roma, La Sapienza Università di Roma, 18-19 ottobre 2013 Editori: Simonetta Peccenini, Gianniantonio Domina Technical editing: G. Domina Design: G. Domina, G. Bazan Gruppo per la Floristica Simonetta Peccenini (Coordinatore), Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue Risorse, Università di Genova, Corso Dogali, 1/M – 16136 Genova; e-mail: [email protected] Gianniantonio Domina (Segretario), Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, Università di Pa- lermo, via Archirafi, 38 – 90123 Palermo; e-mail: [email protected] Fabrizio Bartolucci, Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino - Scuola di Scienze Ambientali dell'Università di Came- rino, (Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga) San Colombo, Via Prov.le Km 4,2 -67021 Barisciano (AQ), Italy; e-mail: [email protected] Gabriele Galasso, Sezione di Botanica, Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55, 20121 Milano, Italia; e- mail: [email protected] Lorenzo Peruzzi, Dipartimento di Biologia, Università di Pisa, via Luca Ghini, 5 – 56100 Pisa; e-mail: lperuzzi@bio- logia.unipi.it In copertina: Pulmonaria officinalis (foto di Giovanni Astuti), Viola kitaibeliana (foto di Sara Ma- grini), Crocus etruscus (foto di Brunello Pierini). Ottobre 2013 Tipolitografia Euroservice Punto Grafica, via Giuseppe Impastato, 9/11 - Palermo. Copyright © by Società Botanica Italiana, Firenze. Edito da Società Botanica Italiana, Firenze. ISBN 978-88-85915-08-4 SBI Gruppo per la Floristica — 2013 3 Programma Venerdì 18 ottobre 10.00 Incontro dei partecipanti, saluti ed introduzione 10:10 F. -

An Inventory of Vascular Plants Endemic to Italy

Phytotaxa 168 (1): 001–075 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press Monograph ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.168.1.1 PHYTOTAXA 168 An inventory of vascular plants endemic to Italy LORENZO PERUZZI1*, FABIO CONTI2 & FABRIZIO BARTOLUCCI2 1Dipartimento di Biologia, Unità di Botanica, Università di Pisa, Via Luca Ghini 13, 56126, Pisa, Italy; e-mail [email protected] 2Scuola di Scienze Ambientali, Università di Camerino – Centro Ricerche Floristiche dell’Appennino, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, San Colombo, 67021 Barisciano (L'Aquila); e-mail [email protected]; [email protected] *author for correspondence Magnolia Press Auckland, New Zealand Accepted by Alex Monro: 12 Apr. 2014; published: 16 May 2014 1 Peruzzi et al. An inventory of vascular plants endemic to Italy (Phytotaxa 168) 75 pp.; 30 cm. 16 May 2014 ISBN 978-1-77557-378-4 (paperback) ISBN 978-1-77557-379-1 (Online edition) FIRST PUBLISHED IN 2014 BY Magnolia Press P.O. Box 41-383 Auckland 1346 New Zealand e-mail: [email protected] http://www.mapress.com/phytotaxa/ © 2014 Magnolia Press All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted or disseminated, in any form, or by any means, without prior written permission from the publisher, to whom all requests to reproduce copyright material should be directed in writing. This authorization does not extend to any other kind of copying, by any means, in any form, and for any purpose other than private research use. -

Biologia Riproduttiva Di Crocus Etruscus Parl. (Iridaceae), Endemita Toscano

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Electronic Thesis and Dissertation Archive - Università di Pisa Università degli Studi di Pisa Dipartimento di Biologia Corso di Laurea Magistrale in Conservazione ed Evoluzione Tesi di Laurea Biologia riproduttiva di Crocus etruscus Parl. (Iridaceae), endemita toscano Relatore: Candidata: Dott. Gianni Bedini Sara Campigli Correlatore: Dott. Angelino Carta Anno Accademico 2012/2013 INDICE RIASSUNTO ABSTRACT 1. INTRODUZIONE 1.1. Inquadramento tassonomico del genere Crocus L. (Iridaceae) 1.2. Crocus etruscus Parl. 1.3. La morfologia dell’apparato sessuale 1.4. Distribuzione della specie 1.5. Scopo dello studio 2. MATERIALI E METODI 2.1. Caratterizzazione dell’area di studio 2.2. Prove di impollinazione 2.3. Calcolo di fruit set e seed set 2.4. Misurazioni della massa dei semi 2.5. Analisi statistiche 2 3. RISULTATI 3.1. Fruit set e seed set 3.2. Distanza stigma-antere 3.3. Massa semi 3.4. Indici di compatibilità 4. DISCUSSIONE 4.1. Fruit set e seed set 4.2. Distanza stigma-antere 4.3. Massa semi 4.4. Indici di compatibilità 4.5. Discussione metodologica 5. CONCLUSIONI 6. LETTERATURA CITATA 7. APPENDICE RINGRAZIAMENTI 7 3 RIASSUNTO Crocus etruscus Parl. (Iridaceae) è una specie vegetale endemica della Toscana meridionale, che vive soprattutto ai margini dei boschi decidui submediterranei. La specie è inserita nella Lista Rossa Nazionale e Globale IUCN con lo status NT, inoltre è inclusa nell’Allegato IVb della Direttiva Habitat e nell’Allegato I della Convenzione di Berna. L’autoincompatibilità è diffusa nel genere Crocus. -

C. A. Heywood, P. Bareka, Th. Karamplianis & G. Kamari

276 Kamari, Blanché & Siljak-Yakovlev: Mediterranean plant karyological data – 27 C. A. Heywood, P. Bareka, Th. Karamplianis & G. Kamari Karyological study of miscellaneous Crocus (Iridaceae) species Abstract Heywood, C. A., Bareka, P., Karamplianis, Th. & Kamari, G. 2017: Karyological study of miscellaneous Crocus (Iridaceae) species [In Kamari, G., Blanché, C. & Siljak-Yakovlev, S. (eds), Mediterranean plant karyological data - 27]. – Fl. Medit. 27: 276-288. doi: 10.7320/FlMedit27.276 Chromosome numbers and karyotypes are given for the following species of Crocus: C. aleppicus, C. banaticus, C. boulosii, C. etruscus, C. gargaricus, C. herbertii, C. hermoneus, C. kosaninii, C. leichtlinii, C. longiflorus, C. moabiticus, C. scardicus, C. sieheanus, C. tommasinianus, C. veneris. Chromosome counts are also given for C. banaticus and C. longiflorus. Intraspecific variation was found in C. allepicus and C. hermoneus. Karyotype microphotographs or karyogram drawings are provided and karyotype morphology is discussed. The genus Crocus is characterized by an enormous chromosomal variability. Some groups and species have proved particularly difficult taxonomically and have been found to contain chromosomal intraspecific variation. Although the chromosome number for sev- eral species mentioned in this study has been given in the past (Brighton & al. 1973), the karyotype morphology for most of them was unknown until now. 1903. Crocus aleppicus Baker ― 2n = 16 (Figs 1a, 1b & 4a). Sy: Homs - Damascus, 34° 06’ N, 36° 77’ E, Birkinshaw s.n., ref. no 73.2833 (K). — Homs - Damascus, 33° 84’ N, 36° 59’ E, Birkinshaw s.n., ref. no 70.1445 (K). — W Dier Atiyah, Antilebanon, 34° 09’ N, 36° 76’ E, Barkoudah 162, ref. no 73.2967 (K). -

Coastal Vertical Cliffs of the National Park of Cilento: Reservoirs of Endemic Species

Latest Trends in Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology Coastal vertical cliffs of the National Park of Cilento: reservoirs of endemic species ARONNE G.1*, DE MICCO V.1, SANTANGELO A.2,SANTANGELO N.3, SANTO A.4, BUONANNO M. 5 1Department of Agricultural and Food Sciences, University of Naples Federico II (UNINA), 2Department of Biology, UNINA; 3Department of Earth Sciences, Environment and Resources, UNINA; 4Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering, UNINA; 5 Institute for Agricultural and Forest Systems in the Mediterranean, CNR-ISAFoM, *Via Università, 100, Portici, (NA), ITALY [email protected] Abstract: - Vertical cliffs are widely distributed, are characterized by peculiar environmental characteristics and are generally acclaimed for their flora rich of phylogenetic relicts and rare species. Many vertical cliffs occur along the coastline of the National Park of Cilento (Tyrrhenian coast of Southern Italy), an area highly affected by human impact. Using a multidisciplinary approach we aimed at verifying in this habitat the occurrence of a set of features repeatedly reported for vertical cliffs worldwide. The overall analysis of information available in literature and newly elaborated data showed that geological, geomorphological and structural features of coastal cliffs of Cilento and the number of endemic species, much higher than in the surrounding areas, are consistent with those reported for cliffs in other geographical region. Biological and ecological traits of one of the relict species, Primula palinuri Petagna, highlighted that not all the sites on the cliffs are equally suitable for life requirements of the species; moreover, long term survival of the populations is at risk due to large failure in generation turnover. -

Latin for Gardeners: Over 3,000 Plant Names Explained and Explored

L ATIN for GARDENERS ACANTHUS bear’s breeches Lorraine Harrison is the author of several books, including Inspiring Sussex Gardeners, The Shaker Book of the Garden, How to Read Gardens, and A Potted History of Vegetables: A Kitchen Cornucopia. The University of Chicago Press, Chicago 60637 © 2012 Quid Publishing Conceived, designed and produced by Quid Publishing Level 4, Sheridan House 114 Western Road Hove BN3 1DD England Designed by Lindsey Johns All rights reserved. Published 2012. Printed in China 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-00919-3 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-00922-3 (e-book) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Harrison, Lorraine. Latin for gardeners : over 3,000 plant names explained and explored / Lorraine Harrison. pages ; cm ISBN 978-0-226-00919-3 (cloth : alkaline paper) — ISBN (invalid) 978-0-226-00922-3 (e-book) 1. Latin language—Etymology—Names—Dictionaries. 2. Latin language—Technical Latin—Dictionaries. 3. Plants—Nomenclature—Dictionaries—Latin. 4. Plants—History. I. Title. PA2387.H37 2012 580.1’4—dc23 2012020837 ∞ This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (Permanence of Paper). L ATIN for GARDENERS Over 3,000 Plant Names Explained and Explored LORRAINE HARRISON The University of Chicago Press Contents Preface 6 How to Use This Book 8 A Short History of Botanical Latin 9 Jasminum, Botanical Latin for Beginners 10 jasmine (p. 116) An Introduction to the A–Z Listings 13 THE A-Z LISTINGS OF LatIN PlaNT NAMES A from a- to azureus 14 B from babylonicus to byzantinus 37 C from cacaliifolius to cytisoides 45 D from dactyliferus to dyerianum 69 E from e- to eyriesii 79 F from fabaceus to futilis 85 G from gaditanus to gymnocarpus 94 H from haastii to hystrix 102 I from ibericus to ixocarpus 109 J from jacobaeus to juvenilis 115 K from kamtschaticus to kurdicus 117 L from labiatus to lysimachioides 118 Tropaeolum majus, M from macedonicus to myrtifolius 129 nasturtium (p. -

Lista Rossa Vol.2 Flora Italiana

REALIZZATO DA LISTA ROSSA DELLA FLORA ITALIANA 2. ENDEMITI e altre specie minacciate WWW.IUCN.ITWWW.IUCN.IT 1 LISTA ROSSA della flora italiana 2. ENDEMITI e altre specie minacciate 2 Lista Rossa IUCN della flora italiana:2. ENDEMITI e altre piante minacciate Pubblicazione realizzata nell’ambito dell’accordo quadro “Per una più organica collaborazione in tema di conservazione della biodiversità”, sottoscritto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali. Compilata da Graziano Rossi, Simone Orsenigo, Domenico Gargano, Chiara Montagnani, Lorenzo Peruzzi, Giuseppe Fenu, Thomas Abeli, Alessandro Alessandrini, Giovanni Astuti, Gian- luigi Bacchetta, Fabrizio Bartolucci, Liliana Bernardo, Maurizio Bovio, Salvatore Brullo, Angelino Carta, Miris Castello, Fabio Conti, Donatella Cogoni, Gianniantonio Domina, Bruno Foggi, Matilde Gennai, Daniela Gigante, Mauro Iberite, Cesare Lasen, Sara Ma- grini, Gianluca Nicolella, Maria Silvia Pinna, Laura Poggio, Filippo Prosser, Annalisa Santangelo, Alberto Selvaggi, Adriano Stinca, Nicoletta Tartaglini, Angelo Troia, Maria Cristina Villani, Robert Wagensommer, Thomas Wilhalm, Carlo Blasi. Citazione consigliata Rossi G., Orsenigo S., Gargano D., Montagnani C., Peruzzi L., Fenu G., Abeli T., Alessan- drini A., Astuti G., Bacchetta G., Bartolucci F., Bernardo L., Bovio M., Brullo S., Carta A., Castello M., Cogoni D., Conti F., Domina G., Foggi B., Gennai M., Gigante D., Iberite M., Lasen C., Magrini S., Nicolella G., Pinna M.S., Poggio L., Prosser F., Santangelo A., Selvaggi A., Stinca A., Tartaglini N., Troia A., Villani M.C., Wagensommer R.P., Wilhalm T., Blasi C., 2020. Lista Rossa della Flora Italiana. 2 Endemiti e altre specie minacciate. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Foto in copertina Astragalus gennarii, Gravemente Minacciata (CR), Foto © G. -

PLANT MATERIAL INTRODUCED 66532 to 66615—Continued

40 PLANT MATERIAL INTRODUCED 66532 to 66615—Continued. 66532 to 66615—Continued. 66647 to 66555. CROCUS spp. Iridaceae. 66559. CYTISUS SUPINUS L. 66547. CROCUS ASTURICUS Herbert. Big-flower broom.. An erect shrub about 3 feet high, native to- A Spanish crocus with flowers about 1H central and southern Europe. The oblong- inches long; the segments are lilac, the anthers oval leaflets, about an inch long, are hairy bright yellow, and the style orange. beneath, and the yellow flowers are nearly an inch long. 66548. CROCUS ETRUSCUS Parl. 66560. DEUTZIA LONGIFOLIA VEITCHII (Veitch) The leaves of this Italian crocus, about Render. Hydrangeaceae. Long-leaf deutzia. three in number, are very narrow; the peri- anth segments are about an inch long, lilac, This deutzia. from Yunnan, China, whichu *or the outer ones cream colored, and the bears its large flowers in dense many-flowered throat yellow; the anthers and style are corymbs, is one of the handsomest of the genus,, orange. but it has proved hardy only under protection at the Arnold Arboretum, Jamaica Plain, Mass.. 66549. CROCUS IMPERATI Tenore. For previous introduction see No. 53698. An Italian species with four to six very 66581 to 66586. ERODIUM spp. Geraniaceae. narrow leaves, exceeding the flowers, and lilac or white flowers with the outer segments HeronbiU. buff and three striped, and yellow anthers. 86561. ERODIUM CARVIFOLIUM Boiss. and. 66550. CROCUS LAEVIGATUS Bory and Chaub. Reut. An attractive herbaceous perennial, native The leaves of this crocus, which is native to to Spain, with radical leaves about 6 inches- Greece, are three or four in a tuft, as high as long and purplish flowers on a scape about a> the flowers and very narrow with reflexed foot long.