Jahrbuch 2006

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ombudsleuteder

NOVEMBER 2018 die GEMEINDE Cheschwan / Kislew OFFIZIELLES ORGAN DER ISRAELITISCHEN KULTUSGEMEINDE WIEN 5779 Nr. 786 www.ikg-wien.at insider € 2,– Prof. Rudolf Gelbard (1930–2018) ברוך דיין האמת "Überleben ist ein Privileg, das verpflichtet. Ich habe mich immer wieder gefragt, was ich für die tun kann, die nicht überlebt haben." Israelitische Kultusgemeinde Wien, Seitenstetten 4, 1010 Wien, P.b.b., DVR 0112305; � 2,– DVR 1010 Wien, P.b.b., 4, Wien, Seitenstetten Kultusgemeinde Israelitische Inhalt Präsidentensprechstunde 2 SPRECHSTUNDEN Präsidium 3 PRÄSIDENT OSKAR DEUTSCH IKG Tag der offenen Tür 4–5 JBBZ 6–7 ZPC-Schule 8 Ich stehe Ihnen auch im November persönlich für IKG Next Step Seminar 9 Gespräche in der Kultusgemeinde zur Verfügung. ESRA 10–11 Sie sind herzlich eingeladen, dieses Angebot diesmal MZ 11 am Dienstag, dem 13. November, Club SchelAnu 13 von 10.00 bis 12.00 Uhr, sowie am Dienstag, WIZO 14 dem 27. November, von 14.00 bis 16.00 Uhr, zu nützen. IKG Fundraising/Tmicha 14 Anmeldung bei Doris Zimmermann Misrachi-Symposium 15 unter E-Mail [email protected] Veranstaltungskalender 16–17 Gebetszeiten & Rabbinat 18–19 Friedhofszeiten 18 Einmal im Monat halte ich auch in den anderen Jüd. Gemeinde Graz 20–21 Institutionen der Kultusgemeinde – im Maimonides- AKFT 21 zentrum (MZ), in der ZPC-Schule, ESRA und JBBZ – JIFE 22 eine Sprechstunde ab (ohne Anmeldung). Bitachon 23 Nächster Termin: Mittwoch, 21. November 2018 Or Chadasch 24 ZPC 09.00–10.00 Uhr Light of Hope 25 S. C. Hakoah Reise 26 MZ 10.00–11.00 Uhr ZiB Baden 26 ESRA 11.30–12.30 Uhr Bnei Akiva 27 JBBZ 13.00–14.00 Uhr Jüd. -

Tätigkeitsbericht Des Republikanischen Clubs, 2003 / 2004

Republikanischer Club – Neues Österreich Rockhgasse 1, 1010 Wien, [email protected], www.repclub.at ZVR-Zahl 169411526 TÄTIGKEITSBERICHT 2013 und 2014 Veranstaltungsprogramm 2013 des Republikanischen Clubs – Neues Österreich Die Veranstaltungen fanden in den eigenen Räumlichkeiten des Republikanischen Clubs – Neues Österreich (RC), Rockhgasse 1, 1010 Wien statt. Alle Veranstaltungen waren für je- de/n frei und kostenlos zugänglich. Dienstag, 22. Jänner 2013, 19 Uhr, im RC IN BRAUNAU STEHT EIN HAUS ZU VIEL Die Stadt Braunau am Inn hat es mit dem Haus in der Salzburger Vorstadt 15 nicht leicht. Bürgermeister Johannes Waidbacher hat durch seinen Vorschlag im Geburtshaus von Adolf Hitler Wohnungen einzu- richten eine weltweite Braunau-Berichterstattung ausgelöst. Darüber diskutierten unter der Leitung von Andreas MAISLINGER (Braunauer Zeitgeschichte- Tage) in 2 Abschnitten: 1. Podium: die gebürtigen Braunauer_innen Harry BUCHMAYR (Abg. z. NR), Maria MES- NER (Kreisky Archiv), Martina SCHMIDT (Deuticke Verlag), Hubert SICKINGER (Institut für Konfliktforschung) und Fritz HAUSJELL (Universität Wien), 2. Podium: Georg MARKUS (Kurier), Christian RAINER (profil), Erwin BUCHINGER und und Alexander VAN DER BELLEN. Mittwoch, 23. Jänner 2013, 19 Uhr, im RC Erstes Wiener Lesetheater – Frauen lesen Frauen: MARGARETE SCHÜTTE–LIHOTZKY: Erinnerungen aus dem Widerstand. Das kämp- ferische Leben einer Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000), Österreichs bekannteste Architektin, die als Repräsentantin des „Neuen Bauens“ in der Zwischenkriegszeit in Wien, Frankfurt, der Sowjetunion und in der Türkei arbeite- te, kehrte Ende des Jahres 1940 aus dem sicheren Istanbul zurück nach Wien, um sich hier dem Wider- stand gegen die Nazis anzuschließen. Was sie dazu bewog diesen Schritt zu wagen und wie der Wider- stand konkret aufgebaut war, darüber schrieb sie in den 90-er Jahren in ihrem Buch. -

General Analysis for the Year 2018

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities מרכז קנטור KANTOR CENTER לחקר יהדות אירופה בימינו | For the Study of Contemporary European Jewry Moshe Kantor Database for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide - 2018 - General Analysis The Program for the Study of Jews in Arab Lands The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide 2018 / General Analysis Dina Porat, Head of the Kantor Center Editor-in-Chief Esther Webman Editor Talia Naamat Kantor Center Researchers Lidia Lerner – Latin America and Spain Riva Mane – France Michal Navoth – Greece Giovanni Quer – BDS and Legal Research Sarah Rembiszewski – Western Europe and Germany Mikael Shainkman – Scandinavia Raphael Vago – Romania Esther Webman – Arab Countries Contributors Austria - Florian Zeller (FGA) Australia - Julie Nathan (ECAJ) Belgium - Joël Kotek (Sciences Po Paris) Brazil - Alexandre Gomes Canada - Ran Ukashi and Aidan Fishman (Bnai Brith) Chile - Gustavo Guzmán Czech Republic - Zbynek Tarant (University of West Bohemia) and Lucie Neumannova France - SPCJ Hungary - Karl Pfeifer Italy - Stefano Gatti and Betti Guetta (CDEC, Osservatorio Antisemitismo) Mexico - Renee Dayan Shabot (Tribuna Israelita) Moldova - Natalia Sineaeva-Pankowska Netherlands - Hanna Luden (CIDI) Venezuela - Beatriz Rittigstein (CAIV) Poland - Rafal Pankowski (Never Again) Russia and Other Former Soviet countries - Shmuel Barnai Slovakia - Daniella Nemetova South Africa - David Sacks (Board of Deputies) Switzerland -

Annual Report 2007

ANNUAL REPORT 2007 NATIONAL FUND OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA FOR VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM GENERAL SETTLEMENT FUND FOR VICTIMS OF NATIONAL SOCIALISM Leaving a mark in the book of time This business report on the activities of the National Fund of the Republic of Austria and of the General Settle- ment Fund for Victims of National Socialism appears in the form of a book. Every book is in some way also a symbol of the relentless passing of time: It has a beginning and an end, and in between the individual pages mark the progression through time. This applies to the development of a story just as it applies to the portrayal of the course of business activities. In this symbolic portrayal of a temporal sequence, which also constitutes a report of business activities, we have included a mark that counters the flow of progression and forgetting with a constant element of remem- brance. A simple bookmark. With this, through a wordless symbolic gesture, much is said: The task of the National Fund of the Republic of Austria and the General Settlement Fund for Victims of National Socialism is to leave a mark in the book of time, through their work in the fields of victim recognition and compensation payment. Thus, the symbolic bookmark creates not only an element of remembrance but at the same time also a bridge through time. Because “never forgetting” and “not suppressing” the events under National Socialism is a task which lies at the core of the work of the National Fund of the Republic of Austria and the General Settlement Fund for Victims of National Socialism – in the past, the present and the future. -

Das Dreieck Meiner Kindheit

Das Dreieck meiner Kindheit Michael Kofler Judith Pühringer Georg Traska Das Dreieck meiner Kindheit Eine jüdische Vorstadtgemeinde Buch zur Ausstellung »Das Dreieck meiner Kindheit« Eine jüdische Vorstadtgemeinde in Wien XV Herklotzgasse 21, 1150 Wien 29. Oktober bis 28. November 2008 ISBN 123458697088 © Mandelbaum Verlag Alle Rechte vorbehalten 1. Auflage 2008 Redaktion: Michael Kofler, Judith Pühringer, Georg Traska Lektorat: Angela Heide Satz und Umschlaggestaltung: Renate Woditschka Druck: Das Projekt Herklotzgasse 21 und die jüdischen Räume in einem Wiener Grätzel wurde gefördert von MitherausgeberInnen HerausgeberInnen Inhaltsverzeichnis Vorwort der HerausgeberInnen 11 Beziehungen und Begegnungen: über das, was uns geleitet hat 11 Geschichte und Erinnerung: über dieses Buch 16 Finanzierung und Ermutigung: über die FördergeberInnen und UnterstützerInnen 18 Portraitfotos der InterviewpartnerInnen 21 Die jüdische Gemeinde »Sechshaus« 43 Charakteristik der Gemeinde 43 Definition und Geschichte der Vorstadtgemeinde 44 Entstehung der Gemeinde 45 Das Arnstein’sche Schloss 46 Jüdische Fabrikanten im Vormärz 47 Die Fabriken 53 Herkunft der Fabrikanten – Gründe für die Migration 56 Die BewohnerInnen der Jüdischen Gemeinde »Sechshaus« und ihre mährischen »Heimatstädte« 59 Migration als Teil der Geschichte 59 Historischer Überblick über jüdische Siedlungen in mährischen »Heimatstädten« 59 Gründe der Migration 60 Kontinuitäten der Familienbranchen in Mähren und Wien 61 Wohnverhältnisse und Migration 61 Der Weg nach Wien 63 Die jüdische Bevölkerung im Vormärz 64 1848: Zur Situation der Wiener und der vorstädtischen JüdInnen im Revolutionsjahr 67 1853: Die jüdische Bevölkerung im Kontext des politischen Bezirks Sechshaus 70 Räumliche Streuung 72 Numerische Entwicklung der jüdischen BewohnerInnen 1853–1934 73 Soziale Zusammensetzung der Bevölkerung: 1870 und 1890 75 Herkunftsverteilung 1870 und 1890 77 Die religiöse Gemeinde. -

מרכז קנטור KANTOR CENTER לחקר יהדות אירופה בימינו | for the Study of Contemporary European Jewry

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities מרכז קנטור KANTOR CENTER לחקר יהדות אירופה בימינו | For the Study of Contemporary European Jewry Moshe Kantor Database for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide - 2018 - General Analysis The Program for the Study of Jews in Arab Lands The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide 2018 / General Analysis Dina Porat, Head of the Kantor Center Editor-in-Chief Esther Webman Editor Talia Naamat Kantor Center Researchers Esther Webman – Arab Countries Michal Navoth and Benjamin Albalas (KIS) – Greece Lidia Lerner – Latin America & Spain Riva Mane – France Sarah Rembiszewski – Western Europe and Germany Mikael Shainkman – Scandinavia Raphael Vago – Romania Contributors Austria - Florian Zeller (FGA) Australia - Julie Nathan (ECAJ) Belgium - Joël Kotek (Sciences Po Paris) Brazil - Alexandre Gomes Canada - Ran Ukashi & Aidan Fishman (Bnai Brith) Chile - Gustavo Guzmán Czech Republic - Zbynek Tarant (University of West Bohemia) & Lucie Neumannova France - SPCJ Hungary - Karl Pfeifer Italy - Stefano Gatti and Betti Guetta (CDEC, Osservatorio Antisemitismo) Mexico - Renee Dayan Shabot (Tribuna Israelita) Moldova - Natalia Sineaeva-Pankowska Netherlands - Hanna Luden (CIDI) Venezuela - Beatriz Rittigstein (CAIV) Poland - Rafal Pankowski (Never Again) Russia and Other Former Soviet countries - Shmuel Barnai Slovakia - Daniella Nemetova South Africa - David Sacks (Board of Deputies) Switzerland - Simon Erlanger (University of Lucerne) and Jonathan Kreutner Stephan Moser (SIG – Swiss Federation of Jewish Communities) Turkey – Efrat Aviv (Bar Ilan University) United Kingdom - Mike Whine and Mark Gardner (CST) USA - Oren Segal and Aryeh Tuchman (ADL) USA- Tammi Rossman-Benjamin (AMCHA) Venezuela - The Latin American Observatory Statistics and Data Analysis - Haim Fireberg Webmaster - Adrian Gruszniewski Website - http://kantorcenter.tau.ac.il/ The Kantor Center team would like to express its deep gratitude to all contributors. -

General Analysis for the Year 2018

The Lester and Sally Entin Faculty of Humanities מרכז קנטור KANTOR CENTER לחקר יהדות אירופה בימינו | For the Study of Contemporary European Jewry Moshe Kantor Database for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide - 2018 - General Analysis The Program for the Study of Jews in Arab Lands The Stephen Roth Institute for the Study of Contemporary Antisemitism and Racism Antisemitism Worldwide 2018 / General Analysis Dina Porat, Head of the Kantor Center Editor-in-Chief Esther Webman Editor Talia Naamat Kantor Center Researchers Lidia Lerner – Latin America and Spain Riva Mane – France Michal Navoth – Greece Giovanni Quer – BDS and Legal Research Sarah Rembiszewski – Western Europe and Germany Mikael Shainkman – Scandinavia Raphael Vago – Romania Esther Webman – Arab Countries Contributors Austria - Florian Zeller (FGA) Australia - Julie Nathan (ECAJ) Belgium - Joël Kotek (Sciences Po Paris) Brazil - Alexandre Gomes Canada - Ran Ukashi and Aidan Fishman (Bnai Brith) Chile - Gustavo Guzmán Czech Republic - Zbynek Tarant (University of West Bohemia) and Lucie Neumannova France - SPCJ Hungary - Karl Pfeifer Italy - Stefano Gatti and Betti Guetta (CDEC, Osservatorio Antisemitismo) Mexico - Renee Dayan Shabot (Tribuna Israelita) Moldova - Natalia Sineaeva-Pankowska Netherlands - Hanna Luden (CIDI) Venezuela - Beatriz Rittigstein (CAIV) Poland - Rafal Pankowski (Never Again) Russia and Other Former Soviet countries - Shmuel Barnai Slovakia - Daniella Nemetova South Africa - David Sacks (Board of Deputies) Switzerland -

Jahrbuch 2019)

www.doew.at – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Deportation und Vernichtung – Maly Trostinec, Wien 2019 (= Jahrbuch 2019) 303 Christine Schindler Jeder Tag ein Gedenktag Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 2018 2018 beging die Republik Österreich den 80. Jahrestag des Anschlusses Öster- reichs an NS-Deutschland im März 1938 und den 80. Jahrestag der Pogrome im November 1938. In einer Kooperation von DÖW, UNIQA und Raiffeisen-Hol- ding leuchteten von 6. bis 11. November 2018 die Namen von Holocaust- opfern auf der LED-Fassade des UNIQA-Towers am Wiener Donaukanal auf. Blick auf den Uniqa-Tower mit der Lichtinstallation der Namen von Holocaustopfern am Wiener Donaukanal, 6. November 2018 Kapp Hebein Partner GmbH www.doew.at – Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hrsg.), Deportation und Vernichtung – Maly Trostinec, Wien 2019 (= Jahrbuch 2019) 304 Jeder Tag ein Gedenktag – DÖW 2018 Die Lichtinstallation startete am 6. November, 19.38 Uhr, und in den darauf- folgenden Nächten mit Einbruch der Dunkelheit. Die Namen waren bis weit in die Innere Stadt sichtbar und umfassten Frauen, Kinder und Männer, die auf dem Gelände der heutigen Uniqa gewohnt hatten und in Theresienstadt, Maly Trostinec und Auschwitz ermordet worden waren. Diese Installation über mehrere Stockwerke soll auch in den folgenden Jahren der Umgekommenen gedenken und die Nachgeborenen an ihre Verantwortung erinnern. Gleichzeitig wurde www.memento.wien – die digitale Visualisierung der österreichischen Opferdaten – präsentiert, das 2018 auf wesentliche Teile Wiens ausgeweitet wurde und nun die letzten Wohnadressen der Ermordeten sowie eine Reihe von Archivdokumenten und Fotos zu den Verfolgten und den Orten des NS-Terrors in der Stadt sichtbar macht. „Jeder Tag ein Gedenktag“ nannte Simon Wiesenthal seine Chronik jüdi- schen Leidens, die er Ende der 1980er Jahre veröffentlichte. -

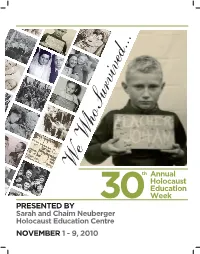

Closing Program and Kristallnacht Commemoration

Premier of Ontario - Premier ministre de l’Ontario November 1 – 9, 2010 APERSONAL MESSAGE FROM THE PREMIER On behalf of the Government of Ontario, I wish to extend warm greetings to everyone participating in the 30th Annual Holocaust Education Week, organized by the Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre and the UJA Federation of Greater Toronto. Each year Holocaust Education Week provides Ontarians with an opportunity to reflect on one of the darkest moments in human history, and to renew our resolve to ensure that it never happens again. It is also a time to remember those who perished in the Holocaust and to honour those who survived it. The activities surrounding this year’s theme, We Who Survived, serve as a reminder of our obligation — as a society and as individuals — to learn from the lessons of history, to be vigilant against all forms of hatred and intolerance, and to embrace inclusiveness and diversity — in the laws of our land and in our hearts. I commend everyone taking part in this year’s Holocaust Education Week program for your commitment to building an Ontario imbued with the values of tolerance, respect and understanding — a place where we protect the rights and dignity of every citizen. I would like to thank the hard-working organizers and volunteers with the Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre and the UJA Federation of Greater Toronto for devoting time and energy to making education week possible. Please accept my best wishes. Dalton McGuinty Premier Phone: 416 ▪ 635 ▪ 2883 Toll free: 1 ▪ 888 ▪ 635 ▪ 2424 Fax: 416 ▪ 631 ▪ 5701 E-mail: [email protected] jewishtoronto.com Sherman Campus ▪ 4600 Bathurst Street ▪ Toronto, ON M2R 3V2 Alan Winer Chair of the Board Elizabeth Wolfe Senior Vice-Chair of the Board Ted Sokolsky Like a child that is growing up too fast, it’s hard to believe that Holocaust Education President & CEO Week (HEW), which started with a smattering of local programs three decades ago, celebrates its 30th anniversary this year. -

Israel's 70 Years the Glass Is Half Full

P.B.B. ÖSTERREICHISCHE POST AG PZ 08Z037896 P AUSGABE 1 | 2018 ILLUSTRIERTE NEUE WELT JUDENGASSE 1A/25, 1010 WIEN EINZELPREIS € 4,50 Titelbild von Dorit Feldman: Phoenix aus der Serie Geophilosophie, 2014 Das Konzept der „Geophiloso- phie“ – das Zusammensehen eines Ortes oder Territoriums mit seiner existenzreflektieren- den Geschichte und Bedeutung drückt sich in der Figur aus, (ein Selbstporträt), die in die Tiefe des Schattens – Schichten von Was- ser und Sand – taucht, um das Unterbewusstsein des Ortes zu durchfluten. Der Schatten und die ausgebreiteten Fächer verweisen auf den mythologische Phoenix, der sich zyklisch aus dem Sand regenerierend, und, auf den „Flü- geln der Geschichte“ gleitend, die Unendlichkeit symbolisiert. AUS DEM INHALT POLITIK Putin taktiert geschickt SEITE 3 ÖSTERREICH 80 Jahre nach dem Anschluss SEITE 4 ISLAM Frauen für Demokratie SEITE 8 EUROPA ISRAEL’S 70 YEARS EU-Gelder für Antisemiten SEITE 11 FILM Hans-Moser-Film THE GLASS IS HALF FULL vom Flohmarkt SEITE21 INTERVIEW n its 70th birthday, Israel continues to military officials were found guilty of criminally in office, he is responsible for a sad record: Nowhere Barbara Staudinger struggle with immense domestic and fo- abusing their position of power – at the expense in the OECD is poverty proportionally as high as über die Neugestaltung reign policy problems. Seventy years after of their environment or the public. Most of them in Israel. A total of 1.8 million Israelis, including der Auschwitz-Birkenau OIsrael was founded to give hope to Jews around – including Netanyahu – are not even ashamed of 842,300 children – 22 percent of the population Ausstellung the world, pessimists are thriving. -

Susan Philipsz

Susan Philipsz Eine temporäre Klanginstallation von Susan Philipsz am Wiener Heldenplatz anlässlich des Gedenkjahres 2018. Ein Projekt des Hauses der Geschichte Österreich. A temporary sound installation by Susan Philipsz on Vienna’s Heldenplatz to mark the Commemorative Year 2018. A project by the House of Austrian History. The Voices Eine temporäre Klanginstallation von Susan Philipsz am Wiener Heldenplatz anlässlich des Gedenkjahres 2018. Ein Projekt des Hauses der Geschichte Österreich. A temporary sound installation by Susan Philipsz on Vienna’s Heldenplatz to mark the Commemorative Year 2018. A project by the House of Austrian History. Herausgegeben von / Published by Monika Sommer © 2018 Haus der Geschichte Österreich / Inhalt / Content Geleitwort / Preface House of Austrian History 4 Bundespräsident / Federal President Österreichische Nationalbibliothek / Austrian National Library Alexander Van der Bellen Standort / Location: Heldenplatz 6 Bundeskanzler / Federal Chancellor Postadresse / Postal address: Josefsplatz 1, 1015 Wien / Vienna Sebastian Kurz www.hdgoe.at 8 Bundesminister / Federal Minister Herausgeberin / Publisher: Monika Sommer Gernot Blümel Redaktion / Editors: Eva Meran, Monika Sommer Übersetzung / Translation: Nadine Blumer, Joanna White Lektorat / Proofreading: Eva Meran 10 Vorwort / Introduction Gestaltung / Graphic Design: Jung von Matt/DONAU Gedenken an den März 1938 – das Haus der Geschichte Österreich startet mit The Voices / ISBN: 978-3-01-000043-7 Wien 2018 Remembering March 1938 – the House of Austrian History -

Jahrbuch 2010

www.doew.at Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) Jahrbuch 2010 Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) JAHRBUCH 2010 Schwerpunkt: Vermittlungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen Redaktion: Christine Schindler Der Druck dieser Publikation wurde finanziell unterstützt durch: Arbeiterkammer Wien Bundeskanzleramt Kulturabteilung der Stadt Wien (MA 7 – Wissenschaft) Layout: Christa Mehany-Mitterrutzner Die Beiträge der einzelnen AutorInnen repräsentieren grundsätzlich deren Meinung. Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.d-nb.de abrufbar ISBN 978-3-901142-56-7 © Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wien 2010 Herstellung: Plöchl Druck GmbH, A-4240 Freistadt Auslieferung: Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes Wipplingerstraße 6-8 (Altes Rathaus) A-1010 Wien Tel. ++43-1-22 89 469-319 Fax ++43-1-22 89 469-391 e-Mail: [email protected] http://www.doew.at Inhalt – Jahrbuch 2010 www.doew.at Christine Schindler Redaktionelle Vorbemerkung 7 Hans Winkler Sich der Verantwortung stellen, nicht vergessen – Lehren für heute und morgen. Festvortrag anlässlich der Jahresversammlung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes am 12. März 2009 15 Schwerpunkt Vermittlungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen Werner Dreier _erinnern.at_ Historisch-politische Bildung über