Appel À Contributions Pour Le Colloque Soft Machine, Robert Wyatt Et La

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Here I Played with Various Rhythm Sections in Festivals, Concerts, Clubs, Film Scores, on Record Dates and So on - the List Is Too Long

MICHAEL MANTLER RECORDINGS COMMUNICATION FONTANA 881 011 THE JAZZ COMPOSER'S ORCHESTRA Steve Lacy (soprano saxophone) Jimmy Lyons (alto saxophone) Robin Kenyatta (alto saxophone) Ken Mcintyre (alto saxophone) Bob Carducci (tenor saxophone) Fred Pirtle (baritone saxophone) Mike Mantler (trumpet) Ray Codrington (trumpet) Roswell Rudd (trombone) Paul Bley (piano) Steve Swallow (bass) Kent Carter (bass) Barry Altschul (drums) recorded live, April 10, 1965, New York TITLES Day (Communications No.4) / Communications No.5 (album also includes Roast by Carla Bley) FROM THE ALBUM LINER NOTES The Jazz Composer's Orchestra was formed in the fall of 1964 in New York City as one of the eight groups of the Jazz Composer's Guild. Mike Mantler and Carla Bley, being the only two non-leader members of the Guild, had decided to organize an orchestra made up of musicians both inside and outside the Guild. This group, then known as the Jazz Composer's Guild Orchestra and consisting of eleven musicians, began rehearsals in the downtown loft of painter Mike Snow for its premiere performance at the Guild's Judson Hall series of concerts in December 1964. The orchestra, set up in a large circle in the center of the hall, played "Communications no.3" by Mike Mantler and "Roast" by Carla Bley. The concert was so successful musically that the leaders decided to continue to write for the group and to give performances at the Guild's new headquarters, a triangular studio on top of the Village Vanguard, called the Contemporary Center. In early March 1965 at the first of these concerts, which were presented in a workshop style, the group had been enlarged to fifteen musicians and the pieces played were "Radio" by Carla Bley and "Communications no.4" (subtitled "Day") by Mike Mantler. -

Lindsay Cooper: Bassoonist with Henry Cow Advanced Search Article Archive Topics Who Who Went on to Write Film Music 100 NOW TRENDING

THE INDEPENDENT MONDAY 22 SEPTEMBER 2014 Apps eBooks ijobs Dating Shop Sign in Register NEWS VIDEO PEOPLE VOICES SPORT TECH LIFE PROPERTY ARTS + ENTS TRAVEL MONEY INDYBEST STUDENT OFFERS UK World Business People Science Environment Media Technology Education Images Obituaries Diary Corrections Newsletter Appeals News Obituaries Search The Independent Lindsay Cooper: Bassoonist with Henry Cow Advanced search Article archive Topics who who went on to write film music 100 NOW TRENDING 1 Schadenfreudegasm The u ltim ate lis t o f M an ch ester -JW j » United internet jokes a : "W z The meaning of life J§ according to Virginia Woolf 3 Labour's promises and their m h azard s * 4 The Seth Rogen North Korea . V; / film tra ile r yo u secretly w a n t to w atch 5 No, Qatar has not been stripped o f th e W orld Cup Most Shared Most Viewed Most Commented Rihanna 'nude photos' claims emerge on 4Chan as hacking scandal continues Frank Lampard equalises for Manchester City against Her Cold War song cycle ‘ Oh Moscow’ , written with Sally Potter, was performed Chelsea: how Twitter reacted round the world Stamford Hill council removes 'unacceptable' posters telling PIERRE PERRONE Friday 04 October 2013 women which side of the road to walk down # TWEET m SHARE Shares: 51 Kim Kardashian 'nude photos' leaked on 4chan weeks after Jennifer Lawrence scandal In the belated rush to celebrate the 40 th anniversary of Virgin Records there has been a tendency to forget the groundbreaking Hitler’s former food taster acts who were signed to Richard Branson’s label in the mid- reveals the horrors of the W olf s Lair 1970s. -

Fred Frith (Filmmusik)

Fred Frith (Filmmusik) Geboren 1949 in Heathfield, East Sussex, England. Im Alter 5 Jahren begann Fred Frith mit dem Violinen-Spiel, später kamen das Klavierspiel, mit 13 Jahren die Gitarre hinzu. Während seines Studiums in Cambrige gründete er 1968 mit dem Saxophonisten Tim Hodgkinson die wegweisende Independent-Band Henry Cow, die u.a. mit Chris Cutler, John Greaves und Lindsay Cooper zusammen arbeitete. Nach der Auflösung von Henry Cow ging Frith 1979 nach New York, wo er mit Künst- lern der Downtown-Szene um Tom Cora, Bob Ostertag, Ikue Mori, John Zorn und anderen in Kontakt kam. Die Arbeit von Fred Frith ist seitdem ungewöhnlich vielfäl- tig. Er arbeitete u.a. zusammen mit Amy Denio, Brian Eno, Half Japanese, Material, The Residents, Robert Wyatt, Heiner Goebbels und Yo Yo Ma, produzierte Alben für The Orthotonics, David Moss, Tenko und V- Effec, war Bassist in John Zorns Band Naked City und gründete so unterschiedliche Formationen wie The Guitar Quartett, Massacre (mit Bill Laswell und Charles Hayward) und Skeleton Crew (mit Tom Cora und Zeena Parkins). "Nach mehr als 20 Jahren mit Aufnahmen und Perfor- mances ist Fred Frith so etwas wie die Ikone der Avant- garde Music geworden“ schrieb Die Zeit 1991. „Die Kri- tiker haben ihm Unrecht getan, indem sie ihn als impro- visierenden Cage-Jünger beschrieben... Bei der Anerken- nung der intellektuellen Aspekte seiner Musik dürfen aber nicht die unsterbliche Neugier, der bittere Witz, sein kindlicher Spieltrieb und die schleichende Melan- cholie übersehen werden." In den letzten Jahren verla- gerte sich der Schwerpunkt von Friths Arbeit von der Perfomance hin zur Komposition, dazu kamen zahlrei- che Arbeiten für Theater, Tanz, Film, Malerei und Video. -

Karen Mantler by Karen Mantler

Karen Mantler by Karen Mantler I was conceived by Carla Bley and Michael Mantler at the Newport Jazz Festival in 1965. Born in 1966, I was immediately swept into the musician's life on the road. After having checked me at the coatroom of the Berlin Jazz Festival, to the horror of the press, my parents realized that I was going to have to learn to play an instrument in order to be useful. But since I was still just a baby and they couldn't leave me alone, they had to bring me on stage with them and keep me under the piano. This is probably why I feel most at home on the stage. In 1971, when I was four, my mother let me have a part in Escalator Over The Hill and the next year I sang on another of her records, Tropic Appetites. By 1977 I had learned to play the glockenspiel, and I joined the Carla Bley Band. I toured Europe and the States with her several times and played on her Musique Mecanique album. After playing at Carnegie Hall in 1980, where I tried to steal the show by pretending to be Carla Bley, my mother fired me, telling me "get your own band". I realized that I was going to have to learn a more complicated instrument. After trying drums, bass, and flute, which I always lost interest in, I settled on the clarinet. I joined my elementary school band and quickly rose to the head of the clarinet section. The band director let me take the first improvised solo in the history of the Phoenicia (a small town near Woodstock, NY) elementary school. -

Jazzflits 01 09 2003 - 01 03 2021

1 19de JAARGANG, NR. 352 15 FEBRUARI 2021 IN DIT NUMMER: 1 BERICHTEN 5 JAZZ OP DE PLAAT Dave Brubeck, Eyeman All Stars, Mary Halvorson, Joan Benavent, Philipp Lemm, Malnoia e.a. EN VERDER (ONDER MEER): 19 IM Eddie Engels (Jeroen de Valk) 21 Don Wilkerson (Erik Marcel Frans) 25 Europe Jazz Media Chart Februari 17,5 J AAR JAZZFLITS 01 09 2003 - 01 03 2021 NR. 353 KOMT 8 MAART UIT ONAFHANKELIJK JAZZPERIODIEK SINDS 2003 BERICHTEN Tobias Klein en Robert van der Padt adviseur bij Fonds Podiumkunsten Basklarinettist Tobias Klein en pianist Robert van der Padt zijn per 1 januari 2021 voor drie jaar benoemd als advi- seurs van het Fonds Podiumkunsten. Zij zullen hun zegje gaan doen over subsi- dieaanvragen op hun werkterrein mu- ziek. In totaal werden 37 nieuwe advi- seurs en vijf nieuwe werkgroepvoorzit- ters aangesteld. Het Fonds heeft tiental- len adviseurs, onder wie ook zangeres Monica Akahary, drummer Arend Niks, saxofonist Efraim Trujilo en gitarist Guil- lermo Celano. The Preacher Men in De Doelen, Rotterdam (17 januari 2020). Twee Amerikanen benoemd tot (Foto: Joke Schot) ‘improviser in residence’ van Moers Pianist Matt Mottel en drummer Kevin DRIE ROTTERDAMSE PODIA BUNDELEN Shea (ook bekend als het duo Talibam!) KRACHTEN TER ONDERSTEUNING JAZZTALENT volgen Maria Portugal dit jaar in Moers op als ‘improviser in residence’. De twee Drie Rotterdamse podia, LantarenVenster, De Doelen en waren in 2018 al ‘artist in residence’ BIRD, slaan de handen ineen om jazztalent een podium te tijdens het Moers Festival. De stadsim- bieden. Ze gaan in hun programma meer ruimte maken provisatoren geven een jaar lang concer- voor de ontwikkeling van jonge jazzmusici uit Rotterdam, ten en nemen deel aan projecten. -

The History of Rock Music: 1966-1969

The History of Rock Music: 1966-1969 Genres and musicians of the Sixties History of Rock Music | 1955-66 | 1967-69 | 1970-75 | 1976-89 | The early 1990s | The late 1990s | The 2000s | Alpha index Musicians of 1955-66 | 1967-69 | 1970-76 | 1977-89 | 1990s in the US | 1990s outside the US | 2000s Back to the main Music page Inquire about purchasing the book (Copyright © 2009 Piero Scaruffi) Canterbury 1968-73 (These are excerpts from my book "A History of Rock and Dance Music") The Canterbury school of British progressive-rock (one of the most significant movements in the history of rock music) was born in 1962 when Hugh Hopper, Robert Wyatt, Kevin Ayers, Richard Sinclair and others formed the Wilde Flowers. Wyatt, Ayers, Hopper and their new friends Daevid Allen and Mike Ratledge formed the Soft Machine; whereas Sinclair and the others went on to form Caravan. Soft Machine (103), one of the greatest rock bands of all times, started out with albums such as Volume Two (mar 1969 - apr 1969) that were inspired by psychedelic-rock with a touch of Dadaistic (i.e., nonsensical) aesthetics; but, after losing Allen and Ayers, they veered towards a personal interpretation of Miles Davis' jazz-rock on Three (may 1970 - jun 1970), their masterpiece and one of the essential jazz, rock and classical albums of the 1970s. Minimalistic keyboards a` la Terry Riley and jazz horns highlight three of the four jams (particularly, Hopper's Facelift). The other one, Moon In June, is Wyatt's first monumental achievement, blending a delicate melody, a melancholy atmosphere and deep humanity. -

The Enigmas of Improvised Subjectivity

Liminalities: A Journal of Performance Studies Vol. 14, No. 1 (2018) Another Version of Ourselves: The Enigmas of Improvised Subjectivity Benjamin Piekut This short text takes up some questions having to do with acts of self-definition, collective authorship, and expression, and how they are rehearsed, examined, and denied—in short, put into motion—by means of musical performance.1 To improvise is to work with known materials and techniques, moving them in the direction of uncertainty. When you improvise with others, you bring your skills and your musical personality to the encounter. You use them to participate in an exchange, and that exchange issues something new, something that could not be foreseen—and that is open improvisation, at least according to one widespread and common-sense understanding of the practice.2 But I will explore another variant, one that embarks on its journey toward uncertainty by pulling apart personality and rendering it into a site of ongoing investigation. Both of these understandings of improvisation convert certainty into uncertainty, one by stretching or risking the self in a situation of surprise, and the other by disas- sembling or nullifying the self in order to get free of it.3 I want to think about Benjamin Piekut is a historian of experimental music, jazz, and rock after 1960. His first monograph, Experimentalism Otherwise: The New York Avant-Garde and its Limits, was published in 2011 by the University of California Press. He is also the editor of Tomorrow Is the Question: New Directions in Experimental Music Studies (Michigan, 2014) and co-editor (with George E. -

Dypdykk I Musikkhistorien - Del 14: Rock in Opposition (20.02.2017 - TNB)

Dypdykk i musikkhistorien - Del 14: Rock in Opposition (20.02.2017 - TNB) Pluss minikonsert med Panzerpappa Spilleliste pluss noen ekstra lyttetips: Forløpere: Faust Frank Zappa & The Mothers of Inventions Captain Beefheart Magma Residents Teenbeat (Leg end (1973) / Henry Cow) De opprinnelige 5: Industry ; Half the sky ; Slice (Western culture (1978) / Henry Cow) Le Fleuve Et Le Manteau (Les Trois Fou's Perdégagnent (Au Pays Des...) (1978) / Etron Fou Leloublan) L’apprendista (1977) / Stormy Six Megafono (Macchina maccheronica (1980) / Stormy Six) Liten Karin ; Ödet ; Urmakare 2 ; Kort påbrå (Schlagerns mystik - För äldre nybegynnare (1977) / Zamla Mammas Manna) Smedjan [The Forge] Familijesprickor (1980) / Zamla Mammas Manna Ronde ; Docteur Petiot ; Malaise (Univers Zero (1977) / Univers Zero) De 3 utvalgte The Hermit , Rats and monkeys (Winter songs (1979) / Art Bears) Musique Pour L'Odyssée Musique Pour L'Odyssée (1979) / Art Zoyd) A modern lesson ; I viaggi formano la gioventu (Um peude l’ames des bandits (1980) / Aksak Maboul) Vurdert Le Fugitif ; Doctorine (Album à colorier (1976) / Albert Marcœur) Ici ; Linge sale (Armes & cycles (1979) / Albert Marcœur) Musica Urbana (1976) / Musica Urbana Twilight furniture ; 24 track loop (This Heat (1979) / This Heat) Recommended Records, nye prosjekter og andre assosierte Seynete ; Editioun Especialo D'Uno Griho De Jardin ; Naive description... (Barricade 3 (1976) / ZNR) KEW. RHONE (1977) / John Greaves, Peter Blegvad & Lisa Herman Norrgården nyvla ; What a dilemma ; Come across (Gravity -

Bad Alchemysten Ein Begriff Sein, Spätestens Seit STEAMBOAT SWITZERLAND Seine Komposition 'Get out of My Room' Performte

BAD 70 ALCHEMY Ich bin Aufklärer, das heißt: Kritiker, Ironiker, Ungläubiger, vielleicht. Denn vielleicht glaube ich noch nicht einmal daran, daß ich an nichts glaube. Sie sind Romantiker, und das heißt, daß Sie zum Kapitalismus beitragen. Denn die Sehnsucht und das Heimweh treiben die Welt, aber das Treiben, eben, ist Kapitalismus. Der Stillstand ist die Utopie. Deshalb will ich, daß die Uhren nicht schlagen, deshalb bin ich für den Winter. Sie glauben, als Romantiker, der Welt zu entsagen, sie zu fliehen. Unsinn! Sie treiben sie an … pursuit of happiness (…) Ein romantischer Grundsatz. Und der Wappenspruch des Imperiums des Ich. Uwe Tellkamp: Der Turm 2 Yam bam bom bam Yom shilibili yom Shilibilibilbom! Bom! Bom! Bom! So klingt es, wenn Joann Sfars Klezmorim loslegen. Bumpadatschak!" und "Gsch-Gsch-Gsch-Pabah! lautmalt der Berliner Mawil, wenn bei ihm Die Band (2004) zu daddeln beginnt. Musik soll sichtbar, Bilder wollen hörbar werden. Comics werden zu Musik, Musik wird zum Comic. Das ist nichts Neues, schon Krazy Cat war musikalisch. Aber mit dem Intellectual Chic der Graphic Novel rückten auch Musiker und Musik wieder verstärkt ins Bild. Als Personenkult wie bei Bob Marley la légende des Wailers (Roland Monpierre, 2006), Kurt Cobain - Godspeed (2003) und Death Rap Tupac Shakur: A Life (2005), beide von Barnaby Legg & Jim McCarthy, bei Zappaesk (Andreas Rausch, 2005), Carlos Gardel (Muñoz & Sampayo, 2008) und Cash: I see a darkness (Reinhard Kleist, 2006) oder Jim Morrison: Poet des Chaos (Frédéric Bertocchini & Jef, 2011). Der Lizard King und der Man in Black werden in schwarzer Tinte mythisch, ikonisch, poetisch. Aber hörbar? Baby's in Black – The Story of Astrid Kirchherr & Stuart Sutcliffe (Arne Bellstorf, 2010) führt auf die Reeperbahn zu den Anfängen der Beatles, Hank Williams – Lost Highway (Søren Glosimodt Mosdal, 2011) schweift in den letzten Stunden des Countrysängers, der auf dem Rücksitz eines Wagens stirbt, noch einmal überwirklich durch seine Lebens- und Gefühlswelt. -

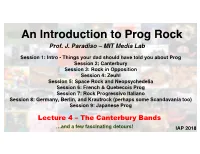

An Introduction to Prog Rock Prof

An Introduction to Prog Rock Prof. J. Paradiso – MIT Media Lab Session 1: Intro - Things your dad should have told you about Prog Session 2; Canterbury Session 3: Rock in Opposition Session 4: Zeuhl Session 5: Space Rock and Neopsychedelia Session 6: French & Quebecois Prog Session 7: Rock Progressivo Italiano Session 8: Germany, Berlin, and Krautrock (perhaps some Scandavania too) Session 9: Japanese Prog Lecture 4 – The Canterbury Bands …and a few fascinating detours! IAP 2018 The City of Canterbury London Up Here An amazingly creative bunch of emerging musicians hung out at Robert Wyatt’s House & environs in the mid 60s Memories Brian & Hugh Hopper, Richard Sinclair, Kevin Ayers formed The Wilde Flowers in the early 1960s – Daevid Allen, David Sinclair, Richard Coughlin, etc. in the mix too Leading to Soft Machine, Caravan, Gong, and Kevin Ayers solo career Enter Soft Machine! Robert Wyatt, Hugh Hopper, Mike Ratledge (Daevid Allen, Kevin Ayers) Jimi was their colleague, friend, and fan He gave them their sound… We Did It Again Early Soft Machine 1968 1969 Why Are We Sleeping? As Long as he Lies Perfectly Still Hung out and toured with Jimi Hendrix Fuzzbox and pedals on organ are iconic in Canterbury Music Very intense live band Hope for Happiness (Live @ Middle Earth Club) - 1967 Live in France - 1968 Kevin Ayers splits for his solo career 1969 1970 1972 1974 Rheinhardt And Geraldine / Colores Para Dolores (1970) The Confessions Of Doctor Dream: Irreversible Neural Damage (1974) Becoming a (psychedelic) Jazz Band 1970 1971 1972 Last -

Henry Cow Concerts Mp3, Flac, Wma

Henry Cow Concerts mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Jazz / Rock Album: Concerts Country: UK Style: Abstract, Experimental, Prog Rock, Free Improvisation, Art Rock MP3 version RAR size: 1220 mb FLAC version RAR size: 1279 mb WMA version RAR size: 1739 mb Rating: 4.3 Votes: 848 Other Formats: MP2 VQF AAC FLAC AA MMF ADX Tracklist Hide Credits Beautiful As The Moon: Terrible As An Army With Banners A1 Recorded By, Mixed By – Bob Conduct, Tony WilsonWritten-By – Cutler*, Frith* Nirvana For Mice A2 Recorded By, Mixed By – Bob Conduct, Tony WilsonWritten-By – Frith* Ottawa Song A3 Recorded By, Mixed By – Bob Conduct, Tony WilsonWritten-By – Cutler*, Frith* Gloria Gloom A4 Recorded By, Mixed By – Bob Conduct, Tony WilsonWritten-By – MacCormick*, Wyatt* Beautiful As The Moon Reprise A5 Recorded By, Mixed By – Bob Conduct, Tony WilsonWritten-By – Cutler*, Frith* Bad Alchemy B1 Mixed By – Sarah GreavesPiano – John GreavesRecorded By – Norman Jön*Vocals – Robert WyattWritten-By – Greaves*, Blegvad* Little Red Riding Hood Hits The Road B2 Mixed By – Sarah GreavesPiano – John GreavesRecorded By – Norman Jön*Vocals – Robert WyattWritten-By – Wyatt* Ruins B3 Mixed By – Neil SandfordPiano – Dagmar KrauseRecorded By – Sandro PascoloWritten-By – Frith* Oslo C Piano – Chris CutlerRecorded By, Mixed By – Harold Clark, Jack BalchinRecorder – Lindsay CooperViolin, Xylophone – Fred FrithWritten-By – Henry Cow Groningen D1 Mixed By – Sarah GreavesWritten-By – Hodgkinson* Udine D2 Mixed By – Neil SandfordPiano – Lindsay CooperRecorded By – Sandro PascoloWritten-By – Henry Cow Groningen Again D3 Mixed By – Sarah GreavesWritten-By – Henry Cow Credits Bass, Voice, Celesta – John Greaves Bassoon, Flute, Oboe – Lindsay Cooper Drums – Chris Cutler Guitar, Piano – Fred Frith Mastered By – David Vorhaus Organ, Clarinet, Alto Saxophone – Tim Hodgkinson Voice – Dagmar Krause Notes Side A recorded 5th August 1975 at BBC Studios (Peel Session). -

Sons D'hiver Organise Une Série De Rencontres - Les Tambours Conférences - Avec Certains Des Artistes Programmés

SONS 2020 D’HIVER DU 17 JANVIER #29 AU 08 FÉVRIER DOSSIER DE PRESSE CONTACT PRESSE • PHOTOS • ACCRÉDITATIONS Dominique Trémouille [email protected] • 06 87 17 44 80 Damien Besançon [email protected] • 06 87 22 39 70 Manuel Figueres [email protected] • 06 34 06 04 18 CONTACT PRESSE LOCALE Catherine Flahaut-Spicq [email protected] / 01 41 73 11 65 BILLETTERIE 01 46 87 31 31 billetterie ouverte à partir du 1er décembre 2019 www.sonsdhiver.org Sons d’hiver - domaine départemental Chérioux / 4 route de Fontainebleau 94407 Vitry s/Seine cedex administration : 01 41 73 11 65 Rejoignez-nous ! PROGRAMME #29 DU 17 JANVIER AU 08 FÉVRIER vendredi samedi dimanche 15h Janvier 20h30 Janvier 20h30 Janvier 17 18 19 ECAM / LE KREMLIN-BICÊTRE Auditorium Jean-Pierre Miquel MAC VAL- Musée d'art contemporain VINCENNES du Val-de-Marne / VITRY s/SEINE KRIS DAVIS CLAUDIA SOLAL & FRED FRITH "Diatom Ribbons" BENOÎT DELBECQ "Composer pour l'image" "Hopetown" VIJAY IYER presents Projection / Rencontre / THE RITUAL ENSEMBLE FRED FRITH / Performance EYE to EAR ENSEMBLE jeudi vendredi samedi mardi Janvier 20h Janvier 20h Janvier 20h30 Janvier 20h30 23 24 25 28 Théâtre de CHOISY-LE-ROI Théâtre Romain Rolland / VILLEJUIF TCI / PARIS 14e Espace Jean Vilar / ARCUEIL COURTOIS / ERDMANN / MIKE LADD / Turkish Pyschedelica Night KAZE & IKUE MORI FINCKER "Love of Life" MATHIEU SOURISSEAU "Reverse Winchester" ELEKTRO HAFIZ NATE WOOLEY QUATUOR BÉLA & COLUMBIA ICEFIELD ALBERT MARCOEUR ERIC BIBB "Here I Stand” BABA ZULA feat. "Si oui, oui. Sinon non." Hommage