World Bank Document

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CBD Strategy and Action Plan

REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité - Travail – Progrès -------------------- CABINET DU PREMIER MINISTRE -------------------- Conseil National de l’Environnement Fonds pour Programme des Nations Unies pour un Développement Durable l’Environnement Mondial pour l’Environnement SECRETARIAT EXECUTIF FEM UNEP STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D’ACTIONS SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE, 2ème édition Septembre 2014 PREFACE En application des décisions de la Dixième Conférence des Parties (CdP10) sur la diversité biologique et pour marquer son engagement en faveur de la biodiversité, le Gouvernement du Niger s’est doté d’une Stratégie Nationale et Plan d’Actions sur la Diversité Biologique (SNPA/DB) qui vient d’être révisée. Bien qu’elle constitue le support fondamental de survie et que la majeure partie des populations nigériennes tirent leurs revenus de son exploitation, la biodiversité continue malheureusement de s’éroder en dépit des efforts faits au niveau national et international. Madame KANE AICHATOU BOULAMA Directrice de Cabinet du Premier Ministre, Présidente du CNEDD Par ailleurs, cet engagement est aujourd’hui soutenu par une volonté affirmée. En effet, dans son discours du lancement de l’Initiative 3N « les Nigériens Nourrissent les Nigériens », le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU, a appelé les Nigériens à mettre en valeur les énormes potentialités dont regorge notre pays pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. La SNPA/DB révisée de notre pays est née suite à un long -

GCCA the Hidden Crisis Reduced

WATER The hidden climate crisis Martin Atkin “An approach to climate change that recognizes the importance of water can combat both the causes and impacts of climate change.” - UN Climate Change WATER: THE HIDDEN CLIMATE CRISIS Water is one of nature’s great paradoxes. Society Network on Water and Sanitation Essential for life on earth, we suffer if there’s (ANEW) told a recent online conference on not enough and we suffer if there’s too much. accelerating action on water and climate at Climate change is increasingly upsetting this COP26. “These women and girls, and their delicate balance. More and more people face daughters’ daughters, will be locked into a life water insecurity both from extreme drought of ill-health, violence and poverty if we fail to and extreme flooding. address the water crisis.” The data is alarming. Half the world’s Covid-19 has highlighted the gross population live in water-scarce areas. By inequalities of water scarcity. “It’s shocking 2025, two-thirds may face water shortages. that right now, forty percent of the global More than two billion people have no safe, population does not have enough water to do clean, easily accessible water supply. 800 adequate hand washing,” says Betsy Otto, million people - most of them women and Director of the Global Water Program at the girls - have to walk more than a kilometre World Resources Institute (WRI). According from their homes to fetch water. Global water to the International Food Policy Research demand has been rising by one percent a year Institute (IFPRI), “In many communities since the 1980s. -

(Between Warrior and Helplessness in the Valley of Azawaɤ ) Appendix 1: Northern Mali and Niger Tuareg Participation in Violenc

Appendix 1: Northern Mali and Niger Tuareg Participation in violence as perpetrators, victims, bystanders from November 2013 to August 2014 (Between Warrior and Helplessness in the Valley of Azawaɤ ) Northern Mali/Niger Tuareg participation in violence (perpetrators, victims, bystanders) November 2013 – August 2014. Summarized list of sample incidents from Northern Niger and Northern Mali from reporting tracking by US Military Advisory Team, Niger/Mali – Special Operations Command – Africa, USAFRICOM. Entries in Red indicate no Tuareg involvement; Entries in Blue indicate Tuareg involvement as victims and/or perpetrators. 28 November – Niger FAN arrests Beidari Moulid in Niamey for planning terror attacks in Niger. 28 November – MNLA organizes protest against Mali PMs Visit to Kidal; Mali army fires on protestors killing 1, injuring 5. 30 November – AQIM or related forces attack French forces in Menaka with Suicide bomber. 9 December – AQIM and French forces clash in Asler, with 19 casualties. 14 December – AQIM or related forces employ VBIED against UN and Mali forces in Kidal with 3 casualties. 14 December – MUJWA/AQIM assault a Tuareg encampment with 2 casualties in Tarandallet. 13 January – AQIM or related forces kidnap MNLA political leader in Tessalit. 16 January – AQIM kidnap/executes MNLA officer in Abeibera. 17 January – AQIM or related forces plant explosive device near Christian school and church in Gao; UN forces found/deactivated device. 20 January – AQIM or related forces attacks UN forces with IED in Kidal, 5 WIA. 22 January – AQIM clashes with French Army forces in Timbuktu with 11 Jihadist casualties. 24 January – AQIM or related forces fires two rockets at city of Kidal with no casualties. -

Fiche Descriptive Sur Les Zones Humides Ramsar

Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar (FDR) Catégories approuvées dans la Recommandation 4.7modifiée par la Résolution VIII.13 de la Conférence des Parties contractantes Note aux rédacteurs: 1. La FDR doit être remplie conformément à la Note explicative et mode d’emploi pour remplir la Fiche d’information sur les zones humides Ramsar ci-jointe. Les rédacteurs sont vivement invités à lire le mode d’emploi avant de remplir la FDR. 2. La FDR remplie (et la ou les carte(s) qui l’accompagne(nt)) doit être remise au Bureau Ramsar. Les rédacteurs sont instamment priés de fournir une copie électronique (MS Word) de la FDR et, si possible, des copies numériques des cartes. 1. Nom et adresse du rédacteur de la FDR: USAGE INTERNE SEULEMENT J M A Seyni SEYDOU Direction de la Faune, pêche et Pisciculture du Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de la Lutte Contre la désertification du Niger. Date d’inscription Numéro de référence du site BP : 721 Tél : 73 40 69 Niamey/ NIGER 2. Date à laquelle la FDR a été remplie ou mise à jour: 10 avril 2004 3. Pays: NIGER 4. Nom du site Ramsar: La Mare de Tabalak 5. Carte du site incluse: Voir annexe III de la Note explicative et mode d’emploi pour des orientations précises sur la fourniture de cartes appropriées. a) copie imprimée (nécessaire pour inscription du site sur la Liste de Ramsar): oui ⊗-ou- non b) format numérique (électronique) (optionnel): oui ⊗ -ou- non 6. Coordonnées géographiques (latitude/longitude): 15°04’ Nord et 05°38.’Est 7. -

Bulletin Bimestriel D'informations De La

BULLETIN BIMESTRIEL D’INFORMATIONS DE LA FAO - NIGER FAO Niger-INFOS BULLETIN BIMESTRIEL D’INFORMATIONS DE LA FAO - NIGER N°003 DU 31 JUILLET 2017 Sommaire La FAO appuie le Niger avec 657 tonnes de semences améliorées Trois bonnes pratiques de réponses P. 2 © rapides aux risques de catastrophes FAO et à la mise en place de 50 000 tonnes d’engrais. développées au Niger À la fin du mois de juin 2017, seulement 20 606 tonnes La FAO appuie la vulgarisation de P. 2 sont obtenues. l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives Dans le cadre de la lutte phytosanitaire, 200 000 litres La FAO appuie le CORESA à dispo- P. 3 sont prévus mais seulement 56 098 litres sont dispo- ser d’un outil d’évaluation des poli- nibles dans les magasins de la Direction Générale des tiques et stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans Produits Vivriers correspondant à une capacité d’interven- quatre pays du Sahel tion de 64 704 ha pour une prévision de 250 000 ha, soit La FAO soutient la production du P.3 une couverture de plus de 26%. riz au profit de 4 000 bénéficiaires nigériens Pour cette campagne pluviale 2017, la contribution de la Le Niger institutionnalise l’approche P. 4 FAO est de 657 tonnes de semences améliorées de mil et champs écoles paysans introduite niébé en faveur des ménages ruraux les plus vulnérables. dans le pays par la FAO Les principaux partenaires financiers de la FAO dans la L’approche champs écoles agro- P.4 pastoraux de la FAO donne satis- mobilisation de ce tonnage sont le Fonds des Nations faction au Niger Unies pour les opérations d’urgence (CERF) et la France. -

De Tabalak : Poids Des Pressions D’Usages Dans Un Contexte Physique De Plus En Plus Rude

REPUBLIQUE DU NIGER / REGION DE TAHOUA CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE TAHOUA Etablissement public à caractère professionnel crée par la loi 2000 -15 du 21 août 2000 et décret n°2000-105/PRN/MDR/ du 18 mai 2001 Tél : (227) 90.81.72.75 - Email : [email protected] Note technique : Emergence de l’association des usagers de l’eau (AUE) à Tabalak. Cette note a été rédigée par la CRA de Tahoua avec l’appui de l’équipe technique du RECA. Mare « Fallé » de Tabalak : Poids des pressions d’usages dans un contexte physique de plus en plus rude Image de la mare Fallé de Tabalak 1/ Présentation La mare « Fallé » de Tabalak (commune rurale) est située à 15°04’ de latitude Nord et 05°38’ de longitude Est à 50 km à l’Est de la ville de Tahoua sur la route nationale reliant Tahoua à Arlit. Elle se trouve à 83 km d’Abalak, le chef-lieu d’arrondissement situé plus à l’Est. La mare Fallé est classée site Ramsar. C’est une mare permanente alimentée par les eaux de ruissellement de la vallée Tadiss, sous bassin versant du bassin des Oullimendens. Le kori d’Ibaga est la principale source d’alimentation de la mare Fallé. La mare Fallé de Tabalak est une continuité de sept mares tampons, semi permanentes (Biguinibora, Aringuel, Kajigo, Tangoumar, Katafala, Chiliaga et Harkata). 2/ Les principaux usagers de la mare Fallé de Tabalak Le développement de la ville de Tabalak est dû aux activités socio-économiques autour de la mare Fallé. 1 a) Le maraîchage Mr Moustapha Abdou dans son exploitation C’est l’activité principale autour de la mare avec une superficie moyenne variant de 0,4 à 0,8 ha. -

F:\Niger En Chiffres 2014 Draft

Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 1 Novembre 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Direction Générale de l’Institut National de la Statistique 182, Rue de la Sirba, BP 13416, Niamey – Niger, Tél. : +227 20 72 35 60 Fax : +227 20 72 21 74, NIF : 9617/R, http://www.ins.ne, e-mail : [email protected] 2 Le Niger en Chiffres 2014 Le Niger en Chiffres 2014 Pays : Niger Capitale : Niamey Date de proclamation - de la République 18 décembre 1958 - de l’Indépendance 3 août 1960 Population* (en 2013) : 17.807.117 d’habitants Superficie : 1 267 000 km² Monnaie : Francs CFA (1 euro = 655,957 FCFA) Religion : 99% Musulmans, 1% Autres * Estimations à partir des données définitives du RGP/H 2012 3 Le Niger en Chiffres 2014 4 Le Niger en Chiffres 2014 Ce document est l’une des publications annuelles de l’Institut National de la Statistique. Il a été préparé par : - Sani ALI, Chef de Service de la Coordination Statistique. Ont également participé à l’élaboration de cette publication, les structures et personnes suivantes de l’INS : les structures : - Direction des Statistiques et des Etudes Economiques (DSEE) ; - Direction des Statistiques et des Etudes Démographiques et Sociales (DSEDS). les personnes : - Idrissa ALICHINA KOURGUENI, Directeur Général de l’Institut National de la Statistique ; - Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général P.I de l’Institut National de la Statistique. Ce document a été examiné et validé par les membres du Comité de Lecture de l’INS. Il s’agit de : - Adamou BOUZOU, Président du comité de lecture de l’Institut National de la Statistique ; - Djibo SAIDOU, membre du comité - Mahamadou CHEKARAOU, membre du comité - Tassiou ALMADJIR, membre du comité - Halissa HASSAN DAN AZOUMI, membre du comité - Issiak Balarabé MAHAMAN, membre du comité - Ibrahim ISSOUFOU ALI KIAFFI, membre du comité - Abdou MAINA, membre du comité. -

CAP 2012 Niger FR.Pdf

QUELQUES ORGANISATIONS PARTICIPANT AUX APPELS GLOBAUX AARREC Humedica CRS MENTOR TGH ACF IA CWS MERLIN UMCOR ACTED ILO DanChurchAid Muslim Aid UNAIDS ADRA IMC DDG NCA UNDP Africare INTERMON Diakonie Emerg. Aid NPA UNDSS AMI-France Internews DRC NRC UNEP ARC INTERSOS EM-DH OCHA UNESCO ASB IOM/ OIM FAO OHCHR UNFPA ASI IPHD FAR OXFAM UN-HABITAT AVSI IR FHI PA UNHCR CARE IRC FinnChurchAid PACT UNICEF CARITAS IRD FSD PAI UNIFEM CEMIR International IRIN GAA Plan UNJLC CESVI IRW GOAL PMU-I UNMAS CFA Islamic Relief GTZ Première Urgence UNOPS CHF JOIN GVC RC/Germany UNRWA CHFI JRS Handicap International RCO VIS CISV LWF HealthNet TPO Samaritan's Purse WFP CMA Malaria Consortium HELP Save the Children WHO CONCERN Malteser HelpAge International SECADEV World Concern COOPI Mercy Corps HKI Solidarités World Relief CORDAID MDA Horn Relief SUDO WV COSV MDM HT TEARFUND ZOA MEDAIR Table des matières 1. RESUME ....................................................................................................................................................... 1 Tableau de bord humanitaire .......................................................................................................................... 3 Table I. Besoins totaux de financement (groupés par groupe sectoriel) .............................................. 7 Table II. Besoins totaux de financement (groupés par niveau de priorité) ............................................ 7 Table III. Besoins totaux de financement (groupés par agence) ............................................................ -

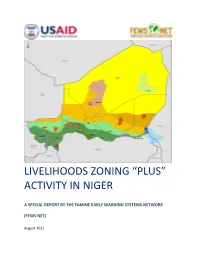

Livelihoods Zoning “Plus” Activity in Niger

LIVELIHOODS ZONING “PLUS” ACTIVITY IN NIGER A SPECIAL REPORT BY THE FAMINE EARLY WARNING SYSTEMS NETWORK (FEWS NET) August 2011 Table of Contents Introduction .................................................................................................................................................. 3 Methodology ................................................................................................................................................. 4 National Livelihoods Zones Map ................................................................................................................... 6 Livelihoods Highlights ................................................................................................................................... 7 National Seasonal Calendar .......................................................................................................................... 9 Rural Livelihood Zones Descriptions ........................................................................................................... 11 Zone 1: Northeast Oases: Dates, Salt and Trade ................................................................................... 11 Zone 2: Aïr Massif Irrigated Gardening ................................................................................................ 14 Zone 3 : Transhumant and Nomad Pastoralism .................................................................................... 17 Zone 4: Agropastoral Belt ..................................................................................................................... -

Analysis of a Meningococcal Meningitis Outbreak in Niger – Potential Effectiveness of Reactive

bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/496299; this version posted December 13, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY 4.0 International license. 1 Analysis of a meningococcal meningitis outbreak in Niger – potential effectiveness of reactive 2 prophylaxis 3 Matt D.T. Hitchings1,*, Matthew E. Coldiron2, Rebecca F. Grais2, Marc Lipsitch3 4 1 Center for Communicable Disease Dynamics and Department of Epidemiology, Harvard T. H. Chan 5 School of Public Health, Boston, MA, USA. 6 2 Epicentre, Paris, France. 7 3 Center for Communicable Disease Dynamics and Departments of Epidemiology and Immunology 8 and Infectious Diseases, Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, MA, USA. 9 * Email [email protected] 1 bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/496299; this version posted December 13, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY 4.0 International license. 10 Abstract 11 Background 12 Seasonal epidemics of bacterial meningitis in the African Meningitis Belt carry a high burden of 13 disease and mortality. Reactive mass vaccination is used as a control measure during epidemics, but 14 the time taken to gain immunity from the vaccine reduces the flexibility and effectiveness of these 15 campaigns. Highly targeted reactive antibiotic prophylaxis could be used to supplement reactive 16 mass vaccination and further reduce the incidence of meningitis, and the potential effectiveness and 17 efficiency of these strategies should be explored. -

BROCHURE Dainformation SUR LA Décentralisation AU NIGER

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 Imprimerie ALBARKA - Niamey-NIGER Tél. +227 20 72 33 17/38 - 105 - REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE, DE LA DECENTRALISATION ET DES AFFAIRES COUTUMIERES ET RELIGIEUSES DIRECTION GENERALE DE LA DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES brochure d’INFORMATION SUR LA DÉCENTRALISATION AU NIGER Edition 2015 - 1 - - 2 - SOMMAIRE Liste des sigles .......................................................................................................... 4 Avant propos ............................................................................................................. 5 Première partie : Généralités sur la Décentralisation au Niger ......................................................... 7 Deuxième partie : Des élections municipales et régionales ............................................................. 21 Troisième partie : A la découverte de la Commune ......................................................................... 25 Quatrième partie : A la découverte de la Région .............................................................................. 53 Cinquième partie : Ressources et autonomie de gestion des collectivités ........................................ 65 Sixième partie : Stratégies et outils -

Report 2020 2

Communities Regreen Half year the Sahel report 2020 2 Half year report 2020 Content 04 Map of Sahel 26 Milestones Burkina Faso 06 Introduction 28 Results Burkina Faso 08 Niger 34 Senegal 10 Map Niger 36 Map Senegal 12 Milestones Niger 38 Milestones Senegal 14 Results Niger 40 Results Senegal 22 Burkina Faso 44 Evaluation and next steps 24 Map Burkina Faso 47 Colophon 3 4 Sahara Sahel NIGER SENEGAL BURKINA FASO 5 Sahel Icons Milestones Collaborations Preview Budget / Finance Specials Policy XOF Personal stories Region Market 6 Introduction Dear reader, 2020. What a ‘year’ this has been already, even REGREENING DURING COVID-19 though we are only halfway! We all started Many African countries, including Burkina Faso, this year with loads of good energy. We were Niger and Senegal, closed their international looking forward to evaluating the first phase of borders and areas around the big cities because of Communities Regreen the Sahel, to attending some the global pandemic. This meant that our partners very interesting international conferences and to could not leave their own region or city for months. continue working with increasingly better equipped As frustrating as this was, our partners kept finding and attuned teams. Fortunately, we had the ways to keep the work going. In fact, this crisis chance to attend and participate in two important pushed the whole consortium to think out of the international conferences on agroecology, box and to come up with creative ways both held in Senegal. At the strategic to keep doing what needed to be regional 3AO meeting (Alliance done.